民国初期科学研究在高等教育中的体制化开端

——北京大学理科研究所的创建

2017-03-08李英杰

李英杰 杨 舰

(1.大连理工大学哲学系,大连 116023;2.清华大学社会科学学院科技与社会研究所,北京 100084)

今天,科学研究是高等教育的主要职能之一,其充实程度也是衡量高等教育水平的重要指标。然而,放眼世界,科学研究成为高等教育尤其是大学的重要职能仅有200年左右的历史。与社会状况和经济状况的多样性相适应,大学中科学研究的存在方式也是多种多样的:自从德国的洪堡(Wilhelm von Humboldt,1767~1835)将研究的理念贯彻到创建柏林大学的过程当中,李比希(Justus von Liebig,1803~1873)在吉森开创了化学教育的实验室模式,欧美和东亚的高等教育都相继和研究融为一体。本文欲探讨科学研究在中国高等教育中的体制化问题,这不仅是中国传统教育向现代变革中的大问题,更是近代科学在世界各国传播的过程中的一个普遍而重要的议题。科学研究在中国高等教育中的体制化进程,在20世纪现代化的历史进程中,既渗透着来自欧美和日本各国的影响,又体现着其自身变革的本土特色。

1917年,蔡元培执掌北京大学(以下简称“北大”),他对这所自清末设立的国立大学进行了大刀阔斧的改革,研究所制度的创建成为其标志性的成果。经过这次改革,北大设立了文、理、法三科研究所,由此开启了大学中进行学术研究的先河。已有研究关注到这一重要的历史进程[1],本文选取了其中最有代表性的理科研究所作为考察对象,通过翔实的一手文献,对研究所创建的理念、过程及其成果和局限,进行了细致的梳理,旨在更深入地揭示这一变革对于中国教育和学术从传统向现代转型的意义。

1 背 景

民国初期北京大学理科研究所的创建,有着如下几个方面的背景因素。

首先,它是义和团事件以来,中国近代教育体制发展演变的继续。众所周知,中国的教育改革进程从一开始就体现着由政府自上而下推动的近代化特征:它不像欧美的学校教育那样,由教师或学生发起,而是由政府率先挂起招牌,接下来是延聘教师和招收学生。因此,中国近代教育体系中研究制度的设立,早在晚清政府发布的《钦定学堂章程》和《奏定学堂章程》就有所设计[2]。这两个章程被认为是在参考了日本和欧美各国的教育体制的基础上提出的,两者均在大学本科教育之上有大学院和通儒院之设计。但晚清的学堂教育并未达到这一目标,既没有合格的教师也没有合格的学生。民国成立之初,教育部颁布的《大学规程》中明确规定了“大学院为大学教授与学生极深研究之所。”[3]但民国之初的北大,连本科基础教育尚处在拓荒阶段,学术研究更无从谈起。能够在大学中从事学术研究的教师与学生的出现并非一蹴而就的事情,它需要一个历史过程。北大理科研究所的创建,肇始于其理科第一期学生毕业和蔡元培从德国归来执掌北京大学的前夕*截止到1916年,数学系学生叶志、商契衡;物理系学生孙国封、丁绪宝、刘彭翊、陈凤池、郑振壎;化学系张泽垚、阎道元、何永誉、李兆灏、陶怀琳、黄德溥、王兆同、朱文稚、季顺昌、顾德珍本科毕业。。

其次,北大理科研究所的创建,受到了中国现代化的历史进程从政治的社会变革向社会的社会变革演进的影响。辛亥革命以后,袁世凯的复辟和接踵而来的军阀混战,使中国现代化的进程面临着十分严峻的局面。北京大学尽管名义上已成为中华民国的高等教育机构,但辛亥革命的不彻底性,也渗透在这所学校当中。该校的前身京师大学堂原本延续了封建时代科举取士的功能,学生们为仕途而来,对于学问本身并无真正的兴趣。“外人每指摘本校之腐败,以求学于此者,皆有做官发财思想,故毕业预科者,多入法科,入文科者甚少,入理科者尤少,盖以法科为干禄之终南捷径也。因做官心热,对于教员,则不问其学问之浅深,惟问其官阶之大小。”[4]此种状况呼唤着中国社会的变革向着思想文化领域的深入,而蔡元培执掌北大当初,整个中国社会的变革正处在从政治的社会变革向以思想文化为先导的社会的社会变革转换的重要关头。

第三,上述两种因素随着蔡元培执掌北大而汇聚到一起,从而使得蔡元培在北大所推行的改革,既成为新教育发展的继续,又成为新文化变革的开端。1917年1月9日,在北大校长的就任演说中,蔡元培明确谈到:“大学者,研究高深学问者也。”[4]他强调大学不是官僚养成所,更不是知识贩卖所。而欲使大学成为研究学术之机关,就必须将学术研究纳入到学校教育的过程中,就必须设置各种研究所。[5]关于大学举办研究所的理由,蔡元培日后阐述道:

一、大学无研究所,则教员易陷于抄发讲义、不求进步之陋习。盖科学的研究,搜集材料,设备仪器,购置参考书,或非私人之力所能胜。若大学无此设备,则除一二杰出之教员外,其普通者,将专己守残,不复为进一步之探求,或在各校兼课,至每星期任三十余时之教课者亦有之,为学生模范之教员尚且如此,则学风可知矣。二、自立研究所,则凡毕业生之有志深造者,或留母校,或转他校,均可为初步之专攻。俟成绩卓著,而偶有一种问题,非至某国之某某大学研究院参证者,为一度短期之留学;其成效易睹,经费较省,而且以四千年文化自命之古国,亦稍减倚赖之耻也。三、惟大学既设研究院以后,高年级生之富于学问兴趣、而并不以学位有无为意者,可采德制精神,由研究所导师以严格的试验,定允许其入所与否,此亦奖进学者之一法。[6]

蔡元培对北大的改革,在很大程度上也受到了来自德国的影响。留学德国期间,他考察了柏林大学及莱比锡大学等著名大学。其中,洪堡创建柏林大学的理念给他留下了深刻的印象。作为一个拥有传统学术功底和强烈民族意识的教育家,蔡元培对19世纪初期洪堡和费希特等大学者们强调教学与研究相统一的主张深有同感,他希望将北大办成一所能“与柏林大学相颉颃”[7],并在世界上拥有学术地位的高等教育机构。在他看来,德意志统一之盛业,盖发端于此[8]。对于中国社会的变革而言,这无疑是西方近代科学和教育体制向中国的移植走向本土化的关键,是从思想文化的层面造就近代中国社会新局面的先声。

由此可见,蔡元培在北大推动的改革及理科研究所的创建是清末以来近代教育体制在中国创立过程的继续,它伴随着辛亥革命以后中国现代化历史进程向思想文化领域的展开,并受到了洪堡等人创办柏林大学时期的思想和理念的影响。

2 制度筹商与设备购置

制度的设计与安排是体制化的首要问题。然而任何制度的设计与安排,都离不开人、财、物等具体条件的支持,都体现为这诸多因素之间的相互博弈,其内涵与效果则往往体现在实际工作的展开过程中。北大理科研究所的创建中所展示的科学研究在中国高等教育中的体制化进程,也需要我们从这些方面去加以认识。

2.1 制度筹商

作为蔡元培对北大改革的重要内容之一,理科研究所的创建启动于1917年11月,理科教授们为此接连举办了两次筹商会议。已有资料表明,北大理科研究所制度和运行框架的设计,主要是在这两次会议上完成的。

第一次筹商会议的召开是11月9日,到会者7人,会议由理科学长夏元瑮*夏元瑮(1884~1944),我国近代物理学家、教育家,专长于理论物理学。夏元瑮于1905年考取广东省留学生名额,1909年毕业于耶鲁大学物理系,之后入德国柏林大学深造,期间和普朗克有过交往。1912年袁世凯任大总统后,广东省留学经费被取消,他只好放弃博士学位回国。回国后,应北大校长严复之聘,出任北大理科学长和物理学教授。1917年,蔡元培任命理科学长夏元瑮总理理科研究所事务。主持。会议首先推举了秦汾、张大椿及俞同奎分别担任数学、物理和化学三个研究所的主任。秦汾是从哈佛大学留学归来的天文和数学硕士;张大椿是耶鲁大学的电气工程学士;而俞同奎是英国利物浦大学的化学硕士。

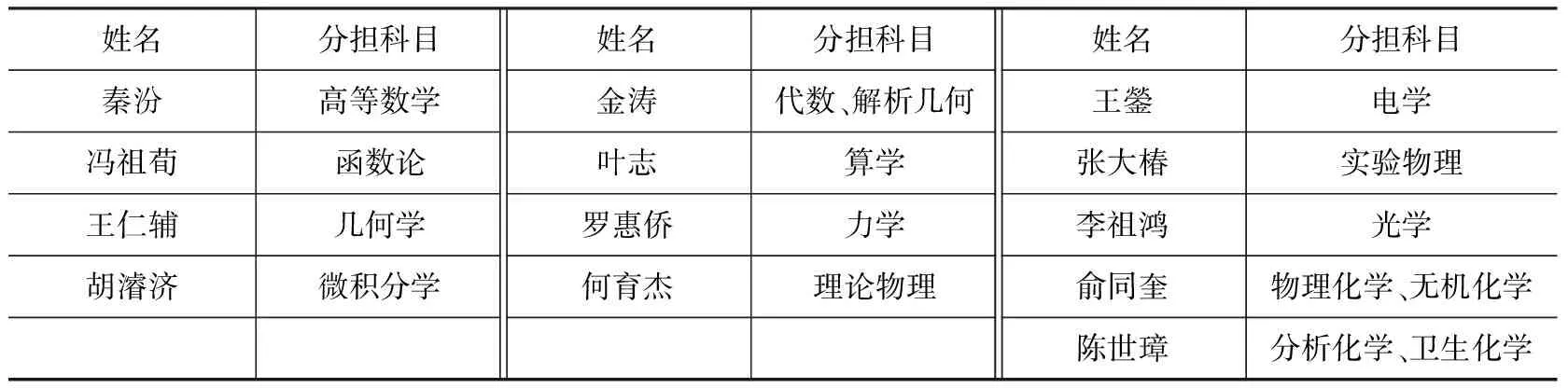

其次,会议确定全体理科的本科、预科教授均有资格成为研究所教员,并规定了他们各自分担的研究科目(表1)。同时,还认定理科一般讲师及外国教员,可自由参加研究所的活动。进入研究所工作的不论教员还是学生均不给予津贴。

表1 理科研究所第一次会议中规定的教员分担的研究科目

第三,会议规定了研究所经费的使用原则:首先各方向需指定专人负责经费的使用;其次经费的使用计划须在集体协商的基础上提交学长认可;再者每月经费须全部用来购置书籍和仪器,依轻重缓急,循序渐进。鉴于经费紧张,会议决定仪器药品暂不添购,先以半年经费优先购置杂志书籍,具体包括:1)科学杂志旧本,2)补足图书馆现存科学杂志缺本,3)科学杂志,4)名家著作,5)新书。

第四,会议讨论了“北京大学月刊”的编辑事项,该月刊为北大文、理、法三科研究所共同举办,会议确认了理科相关体例应包括:1)学术,2)特别问题*原文为问顾,应为印刷错误。,3)教授法,4)译名商榷,5)新书批评,6)通信。并规定期刊由研究所教员供稿,学生文章亦可择优刊登,惟不得超过总页数的五分之一。文章以中文刊载,专有名词不得已时,可直接用西文。不载校事及译稿,每星期理科至少担任一编。

与会者一致认为,鉴于当时设备条件尚未具备的情况,学理性的研究无法开展,作为权宜之计规定:第一,实验室装备未到之时,研究员可暂不进行实验研究。第二,研究方式可先由教员提出适当选题供学生选择,学生在确定选题后,便可在相关教员的指导下阅读指定的参考读物。第三,每两周举行一次研讨会,参加者为本专业教员和加入研究所的学生,由研究所主任主持,并指定专人记录,在开会之时,学生依次讲演其研究之结果。讲演之后进行讨论或质疑。最后,参加者亦可轮流报告其近日研究心得。第四,各研究所的活动地点均安排在理科实验室,鉴于场所条件限制,又规定了三个研究所轮流使用的时间。会议确定研究所的第一次活动时间定在11月26日。[9]

紧接着在一周以后的11月17日又召开了第二次会议。会上夏元瑮发言,他首先回应了蔡元培校长的上述见解,指出:

北京大学自成立至今,已二十年。今春蔡先生来校,方有组织研究所之提议。大学进步之迟缓,实令吾人叹息。……北京大学师生素来自为一小团体,与世界学问者不通闻问,试问吾等抱此闭关自守主义,能独立有所发明,与欧美竞争乎?……回国作教习数年,日所为者,不过温习学过之物而已,新知识增加甚少,新理之研究更可云绝世。吾辈如此,中国学问之前途尚有希望乎?[10]

接下来,他明确宣布了研究所的经费额度为每月四千五百元。针对上次会议的内容,他指出尚有一个根本问题未予讨论,即教员自身该如何进行研究。他提出,在当前情况下应派遣教员出国进行研究活动,被派遣者除须在北大工作满五年之外,还应担任研究所教员的工作。此次会议对部分教员分担的研究科目进行了调整,还确定了冯祖荀、王仁辅、胡濬济、金涛、叶志、罗惠侨、何育杰、王鎣、李祖鸿、陈世璋为月刊编辑。

第一次筹商会议之后,在1917年11月16日出版的《北京大学日刊》第一号上,刊登了北京大学“研究所通则”。“通则”对研究所之任务、拟设之研究所、各研究所之所址、研究所拟开展的方向和工作、研究所教授之研究任务等,进行了介绍。它涵盖了上述筹商会议上所议定的制度框架。其中,关于理科研究所各门的研究内容规定为:“科学史、名著研究、译名审定、中国旧学钩沉等”[11]。这里显然也顾虑到了前面提到的“设备条件尚未具备,学理性研究无法开展”的实际情况。

以上可见,北大理科研究所创办之初,在蔡元培将大学办成研究学问之场所的理念下,同人围绕着研究所的创建及其运行规程,进行了广泛而细致的谋划。其内容包括:

1)研究所之人员构成:研究所导师以本科和预科之全体教授为主体,其他教员也可自由参与研究所的活动;学生除本校毕业生可自由进入研究所之外,本科二、三年级的学生经研究所主任认可之后,也可参加研究所的活动。2)经费额度及使用规则:研究经费的额度为每月四千五百元;该研究经费的使用须在集体协商的基础上制定出计划并提交学长认可;有限之经费须全部用来购置书籍、仪器而不得用于师生个人之津贴;依轻重缓急,循序渐进之原则并鉴于现有经费紧张,仪器药品暂不添购,先以半年经费优先购置杂志书籍。3)研究活动:在实验室条件尚未具备之前,研究所的活动以研讨会的形式为主;理科各研究所之研讨会原则上每两周安排一次;教员个人之研究可先行以赴海外研修的方式进行。4)成果发表:筹办《北京大学月刊》,以刊登北大文、理、法三科之研究成果。

所有这些都体现了同人在制度筹商过程中既着眼长期目标,亦注重脚踏实地,并力求将两者相结合的努力。

2.2 设备购置

如上所述,理科研究所成立之初由于经费所限,同人将设备建设之主要用于图书和杂志的购置。

根据《北京大学日刊》的统计,1917年12月理科研究所定购了数理图书139种,化学图书54种。除40余种数学图书为法文外,其他基本上都是英文经典书目。诸如,数学方面有戈弗雷等合著的《近代几何》(C. Godfrey and A. W. Siddons.ModernGeometry),斯科特的《现代解析几何》(C.A.Scott.ModernAnalyticGeometry),史密斯的《代数》(Smith.C.ATreatiseonAlgebra);物理方面有汤姆逊的《电和磁方面的最新研究》(Sir J. J. Thomson.RecentResearchesinElectricity&Magnetism),马利克的《光学理论》(D. N. Mallik.OpticalTheories),佩兰的《布朗运动和分子实在》(J. Perrin.BrownianMovementandMolecularReality);化学方面有维尔纳的《无机化学新思路》(Werner.NewIdeasonInorganicChemistry),斯科特的《化学分析的标准》(Scott.StandardMethodsofChemicalAnalysis),帕克斯等合著的《卫生与公共卫生》(Parkes and Kenwood.HygieneandPublicHealth)等[12]。

这些图书中既有19世纪中叶出版后多次再版的经典书目,也有20世纪10年代才刚刚出版的新书,内容基本涵盖了上述表1中开列的研究所教员们在各自方向上开展工作的需求。

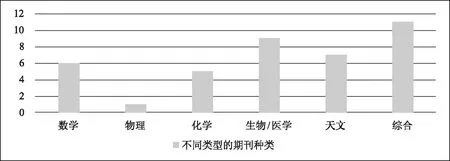

杂志方面,理科研究所定购了大约39种期刊(见图1),除《观象丛报》一本中文期刊外,其余均为该研究领域重要的外文期刊,约有35种为英文期刊,其中约20余种来自美国,10种左右来自英国,另有3种法文期刊。绝大多数杂志来自英美,这应与研究所教员中的绝大多数曾在英美留学相关。而就期刊所涵盖的领域而言,如图1可见,不仅应对了理科已经设立的数学、物理、化学三个方向的需求,而且为拟议设立的生物、天文两个方向预做了准备。这些期刊都是新刊,同人拟定在未来经费许可的情况下,将以往过刊逐渐补足[13]。总而言之,这些期刊的订阅使得理科研究所的教员和学生能够接触到世界最新的研究进展,也为理科学生选择研究题目提供了重要的参考资料。

图1 理科研究所1918年订购各科杂志书目一览

图2 1916年,北大理科物理、化学实验室(图片来源:国立北京大学分科规程,北京大学档案馆藏,档案号:BD1916005)

在实验室的建设方面,目前流行的北大早期历史资料中,人们经常看到上面两张代表性的照片(图2)。然而我们不能因此对于北大此一时期的理科实验室在实际研究工作中所发挥的作用抱过于乐观的看法。

首先,根据公开出版的北大校史资料,此一时期的物理学门只有一间实验演示兼仪器储藏室[14]。而根据物理系早期毕业生的回忆,此一时期物理专业的学生很少亲自动手做实验[15]。理科研究所成立之后,夏元瑮学长1918年2月在致化学教员公函中写道:“前因本校化学器具缺乏曾竭力设法向日本定货若干,现已到津共十七箱”[16]。1918年3月,理科研究所决定“先拟增设化学实验室为化学研究所之用,已致文教育部请酌予临时经费二万元”[17]。到了1918年5月,在研究所主任会议之后,夏元瑮在给理科研究所主任的函中又写道:“在美国定购之物理仪器化学药品及卫生化学仪器药品均尚未到,下学年尚应添购各物仍乞诸公会议开列清单……卫生化学实验室计划已有头绪……各种实验室应为理科大学之中心,弟现有一种财政计划下学年经费或可稍裕也。”[18]

除此之外,理科教员自身也力所能及地为实验室建设出力,夏元瑮就曾给化学实验室捐赠了“照相仪全具”,包括:“照相器一架,木架一个,干片二十九匣,刻度杯一个,显像药七匣,暗灯一个,印象纸二十七帖,洒像框两个,大洗盆三个,次亚硫酸曹达一瓶,橡皮洗盆两个。”[19]

以上表明,理科研究所成立之后,在校方和研究所教员的共同努力下,实验室的建设取得了一些进展,但此时的条件对于满足研究所教员在各自方向上从事研究工作的需求说来,显然是远远不够的。

3 研究人员及其活动的展开

3.1 研究人员

理科研究所创建之初,根据1917年至1918年的《北京大学日刊》刊载的研究所报告统计得知,先后有18名教授参加了研究所的活动,占理科教授总数(23人)的一半以上,其中数学7人、物理5人、化学6人,详见表2:

表2 1917年理科成立至1918年一年间参加理科研究所的教员名单 *此分担科目为理科研究所第二次会议调整之后的结果。

续表2

资料来源:《北京大学史料》,第2卷,1912~1937;《国立北京大学分科规程》;《国立北京大学廿周年纪念册》,北京大学,1918;北京清华学校编:《游美同学录(Who’sWhoofAmericanReturnedStudents1917)》,1917。

与表1相比,表2中可见上述理科教员第二次会议上对部分教员分担的调整情况,如冯祖荀从原来的函数论变成了解析,胡濬济从原来的微积分学变成了解析,金涛从原来的代数、解析几何变成了应用数学,叶志从原来的算学变成了近世几何学,何育杰从原来的理论物理变成了电学原理,张大椿从原来的实验物理变成了热学、电学。其中,关于物理研究所主任张大椿的研究科目由实验物理调整为热学、电学,这里或许体现了当初由于研究所条件尚未具备,无法进行实验工作的实际情况。

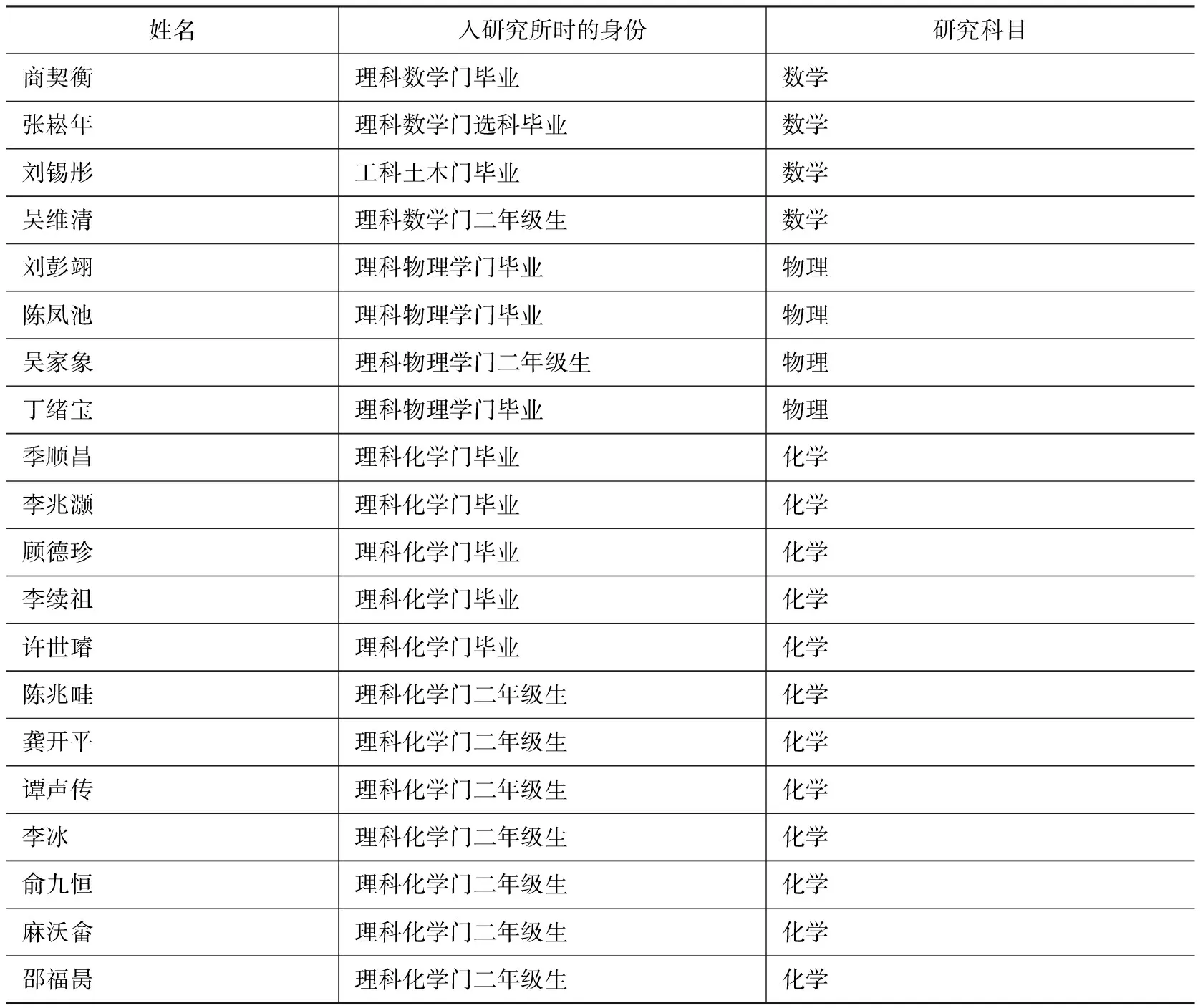

总体上说来,各科教员所分担的科目,大多是按照学科领域来划分的。研究科目基本涵盖了理科教学的各门课程,这种学科导向型的研究布局,体现了当时蔡元培大学教育应当与研究相融合的理念;所缺乏的是对于各自领域中具体学术问题的关注。而这一点或许同此一时期理科研究所教员各自的教育背景相关。表2可见这些教员们大多数在海外留学期间只是取得了本科或硕士学位,作为近代中国高等理科教育的第一代拓荒者,他们把在海外系统学到的专业知识带回中国,然而他们本人在研究上却很难说受到过良好精深的训练。更何况在实验室的条件尚未具备的时候,这样的一种布局或许正体现了他们不得已的做法。从进入研究所的学生情况来看,表3给出了1917年理科研究所成立至1918年一年间正式参加理科研究所的学生及其年级和所属学科名单。

表3 1917年理科成立至1918年一年间进入理科研究所的学生

资料来源:《国立北京大学廿周年纪念册》;《北京大学日刊》,1917~1918年;《国立北京大学毕业同学录》,台湾:“中研院”近史所档案馆藏,档案号:301-01-09-063。

其中,进入化学研究所的学生明显多于数学和物理,这主要是由于化学本科毕业生人数远远高于其他两个学科(参见第520页脚注)。相当数量的本科生获准进入到研究所学习,这一方面由于已有毕业生人数不多,而另一方面也反映出,当年研究所中探讨的问题本身在很大程度上仅仅只称得上是课堂教学的延展或补充。根据《北京大学日刊》对理科研究所活动的报道,除了表3中所列出的20余名正式参加者外,还有10多名学生以旁听生的身份参加了研究所的活动。

3.2 研究活动的展开

根据上述第一次筹商会议的决定,理科研究所创建之初,数学、物理、化学各研究所均每两周举行一次研讨会。每次两小时,大致安排有四项内容。

其一是读书心得的讨论。即针对教员布置的题目,学生在阅读了指定书籍后,报告读书心得;或由学生提出自己感兴趣的题目,经过教员的认可后,阅读相关书籍,报告读书心得;围绕这些心得,教员与学生一同讨论。以1918年1月9日的第三次物理研究会[20]为例:

(一) 到会教员:张大椿、张善扬、王瑩、李祖鸿、何育杰。

(二) 到会学生:陈凤池、刘彭翊、吴家象、丁绪宝。

(三) 研讨内容:由助教丁绪宝介绍假期中阅读的书目。报告人首先介绍了自己在假期中的学习,称首先选读了麦克斯韦的《物质和运动》(Maxwell.MatterandMotion)无所甚得;又选读了约翰·亨利·坡印亭编写的物理教材《物性》(John Henry Poynting.AText-bookofPhysics:PropertiesofMatter)也不得门径;再后改读了瓦格斯塔夫编写的相对通俗的《物性》(Charles John Leonard Wagstaff.PropertiesofMatter),接下来他用英文做了题为OntheMethodofDimensions的报告。根据报告人首先提出拟将标题译为“次元法”,全文分四节加以介绍,即(1)次元法之界说;(2)次元法之应用;(3)次元法应用之说明;(4)次元法之根据。

报告结束后,师生围绕该理论的化简和应用两个方面的问题进行了讨论。

据考证,上文中提到的麦克斯韦的《物质和运动》初版于1876年,是物理学的经典著作,直到今天仍然多次再版,是研究物质与运动的经典教材[21]。接下来约翰·亨利·坡印亭这本初版于1902年的《物性》同样是时至今日仍在出版的经典之作[22],据丁绪宝后来的报告内容,推断最终丁绪宝改读的瓦格斯塔夫的较为浅易的《物性》一书[23],此书初版于1906年,同样是研究物性的经典书目,在难度上应该较以上两本书都简单。

其二是共同研究。研究的主要内容是名词翻译的考订。由于中国当时的科学名词还没有统一的译法,因此,名词考订成为此一时期研究工作的重要内容。例如,在数学研究所第三次讨论会上[24],张崧年就报告了对Mengenlehre一词中“Menge”应如何翻译的思考,他首先考证了德、法、英、意、日几个国家对这一词的翻译情况,之后查了《广雅》认为“聚”字最为符合这个词的本意;而日本翻译成“集合”,他认为“无不妥”,但是他还是想从中国经典中寻求答案。从《左转》中他考证了“滋”字,认为治学有得时才能裁断是否该用“滋”。而后他又参考了罗素等数理名家的做法,将其译为“类”、“族”、“畴”。因为参考了淳于髡所说的“物各有畴,今髡,贤者之畴也”,最后他认为“畴”是比较好的译法。这种在共同协商中,首先考证各国对相同词汇的翻译,然后取其共同点找到中文中相对应的解释,进而从中国古代经典中寻求合理的汉字释义之作法,构成了理科研究所早期共同研究的重要内容。

其三是专题研究,所谓专题研究即由教员选择适当题目进行专题演讲。例如在化学研究所第八次例会上,教员陈世璋就做了题为“人力靛青之制法(Synthesisofindigoanditsderivatives)”的演讲。他首先介绍了天然靛青的性质,进而介绍了国外制造靛青的历史和方法,接下来阐述了人力靛青的价值。考虑到该演讲的时代背景,当时正值一战,化工大国德国的产品出口困难,导致世界染色行业倚赖美国,同时为中国新工业的兴起提供了良机。[25- 26]该演讲体现了研究所教员对国际国内形势的关注。与之类似的情况还有,俞同奎也曾注意到:

欧洲军兴世界各国仰给于德之钾盐久缺,另觅钾盐来源几成学者研究之鹄,新近美洲学者考得每吨焦干内含碳酸钾至二十七磅之多,每吨焦干价仅美金六七元而所得碳酸钾照时价可值美金二十五元,我国北数省种植玉麦颇多,秋后割除残干山积,然其灰含有钾盐,固无疑义设能考其成分,精其提炼之法贡献于社会必受欢迎。[27]

其四是对研究所活动进行的反思与探讨。例如,在1918年10月25日召开的物理研究所会议中,针对当时研究所活动中,由于兴趣和研讨方向的不同,成员缺席情况严重的问题,商讨了对研究所活动方式的改进办法,包括:

(1)将研究分为特别研究和共同研究。特别研究指学生针对自己想要研究的问题随时找教员个别商讨;共同研究指以研讨会方式所进行的集体研究。(2)研讨会由原来每两周召开一次改为每月一次,此外,由学生酌定选题之后,和相关教员每星期或两星期开一次特别研讨会。(3)对教员分担的科目进行了调整,何育杰改为理论电学,张大椿改为光学。(4)规定了学生申请进入物理研究所的报名期限。[28]这些改进措施说明,理科研究所成立之后,其制度建设并非一蹴而就,它伴随着研究活动的进展而不断地改进和调整。

以上理科研究所的活动内容,在总体上体现出同人之前在筹商会议上的谋划和安排,它生动展现了北大理科研究所在实验条件尚未具备的情况下,推动教学向着与研究相融合之方向迈进的努力,而作为一种过渡阶段的工作,亦无可否认其对于日后真正意义上的研究工作的开展所拥有的重要意义。

4 成果、局限及其特征

北大理科研究所作为中国高等教育体制中最早出现的研究机构,在制度建设和研究活动的开展这两个方面均取得了有益的成果。

首先,在制度建设方面,如前所述,秉承将大学创办成为研究学问的场所这一理念,同人在蔡元培校长大力推进的改革当中,积极而全面地投入到研究所的工作中来。1918年7月,《北京大学日刊》以最近各研究所主任开会议决案的形式,公布了“研究所总章”。[29]这是北京大学乃至中国高等教育史上关于研究所制度的重要文件,它既可以看作是对同人前一阶段制度建设和研究活动的总结,又可以看作是接下来之研究事业的体制保障。总章从研究所的组织、办法(研究内容和方法)、通信研究、大学月刊、职员任务、书籍杂志管理等6个方面对研究所的制度框架做出了明确的规定。需要指出的是,总章在原则上肯定了筹商会议讨论之结果的同时,对于在筹商会议的讨论中并未明确规范的学生进入研究所的资格与条件,以及学生入所后之学业与成绩等问题,也均给出了明确的说法,即:

(第五条)本校毕业生具得以自由志愿入研究所,本校高级学生得研究所主任之认可,亦得入研究所。(第六条)本校毕业生以外,与本校毕业生有同等之程度而志愿入所研究者,经校长及本门研究所主任之认可,亦得入研究所。(第七条)本国及外国学者志愿共同研究而不能到所者,得为研究所通信员。

而关于入所学生的学业成绩,在筹商会议所议结果的基础上,总章亦进一步规定了“择题既定,由各员自行研究,……所得结果于一年之内作为论文,文成后由本门研究所各研究员公共阅看,其收受与否由各教员开会定之。论文收受后,由本校发给研究所成绩证书,并将所收受之论文交付大学图书馆保存,或节要采登月刊;其未经收受者,由各教员指出应修改之处,付著作者自行修正之。”尽管在以后的岁月中,北京大学研究所——尤其是理科研究所——伴随着社会的动荡和学校本身的制度变迁,其发展的道路并不平坦,但其制度建设的成果却始终存留在学校办学的理念与制度框架当中,并为日后北大正式建立研究生院做了准备。

说到北大理科的研究成果,根据上述“研究所总章”的规定,可大致分为“研究科”、“特别研究科”和“共同研究科”这3种类型。其中研究科是由教员根据专业需要指定研究科目,指导学生研讨;特别研究科是由学生自己提出,经教员认同并报研究所主任认可后的选题,或由教员提出若干选题,令学生自由选择后进行研讨;共同研究科是由教员提出问题,邀集同事,或毕业生一道共同研究。而这3种类型的研究,一开始都是以研讨会的形式进行的。据笔者统计,截止到1919年,《北京大学日刊》对北大理科研究所的学术研讨活动报道达35次之多。其内容如上一节中所列举的,涵盖了名著与新书研读、译名审定、针对本国实际需求介绍国外新技术和新产品等广泛的话题。用今天的观点衡量,所有这些在实验室条件尚无法满足研究工作的情况下进行的研讨活动,很难称得上真正意义上的研究,因而难以产生出有价值的理论和应用成果。然而在中国社会特定环境和条件下,中国大学中的科学研究正是这样启动的。

值得一提的是,此一时期最大的成就还体现在人才培养方面。据所掌握的材料,在正式参加理科研究所活动的学生中,已知其毕业后去向者有如下11名(见表4):

表4 1917年理科成立至1918年一年间正式参加理科研究所学生毕业去向

资料来源:《国立北京大学毕业同学录》;王强编:《近代同学录汇编》,第4~7册,南京:凤凰出版社2013年版;《北京大学史料》,第2卷,1912~1937。

从表4可见,在参与研究所活动的学生中,有近半数的成员日后走上了学术道路。尽管当时的理科研究所充其量不过是一个以在校生为主的有志者读书研习机构,与当今大学的研究机构不可同日而语。但作为一个重要的开端,它所强化的提倡学术之精神,对于改变充满科举旧制度的气息、被作为进身阶梯的北大教育说来,实在有着很重要的意义。

说到北大理科研究所创建过程中的最大问题,莫过于与同人高远的志向相比,由于条件所限,研究所只能在极其艰苦的条件下惨淡经营,致使实际的运行远远无法达到制度设计的水准。以后由于国内政治陷入军阀混战,办学条件更得不到保障。以至于作为开展真正意义上的研究工作所必须的各科实验室设备的建设在多年以后仍未取得明显进展。

相比之下,19世纪下半叶,在美国创办的约翰·霍普金斯大学就形成了鲜明的对照。众所周知,约翰·霍普金斯的创建在美国高等教育史上被视为第一所真正意义上的大学研究生院的出现。与北大相同的是,约翰·霍普金斯大学的创建也是受到了来自德国的影响。首任校长吉尔曼曾在1850年代访问德国,他对柏林大学洪堡“教学与研究相结合”的办学理念以及德国大学中崇尚研究的学术气氛留下了深刻的印象。因此,在约翰·霍普金斯大学的制度设计上,吉尔曼效仿了德国。他还聘请了多位曾在德国学习或考察过的学者到约翰·霍普金斯大学任教。所不同的是,吉尔曼所考察的德国经过了李比希的时代,其时德国大学中的研究在体制和方法上已经发生了明显的进展和变化。有感于吉森实验室的魅力,吉尔曼曾写道,“近20年来,一股来自德国小城的力量正明显地改变着整个基督教世界的教育,这股力量扩展着人类知识的疆域,首先是化学及其应用领域,接着推广到整个自然科学。这座小城就是吉森;这股力量的来源就是李比希;而就方法而言,它体现为将教学和研究融为一体的实验室教育。”[30]这种实验室教育,说起来就是使学生通过在实验室中亲自动手实验而达成对知识的理解并在此基础上展开创造性的工作。这种教育的模式产生于德国农业的大变革时期,它顺应了这种变革的需求。这对于同样处在经济大变革时代的美国来说,是一种迫切需要并值得效法的教育方式。在吉尔曼聘请的拥有留德经历的学者当中,年仅29岁的雷姆森(Ira Remsen)教授就曾在李比希麾下学习,他在约翰·霍普金斯大学建立了最初的化学实验室,以后他又继吉尔曼之后担任了约翰·霍普金斯大学的校长[31]。

约翰·霍普金斯大学的创建,有着1865年南北战争结束后,美国资本主义和工业革命大发展的背景。学校本身便是由约翰·霍普金斯(1795~1873)这样的企业家赞助的。因此,吉森模式的导入既体现了那个时代为满足特定社会需求而出现的美国高等教育的变革和发展,事实上这种发展也反过来推动了美国社会经济的发展和变革。当时继约翰·霍普金斯大学研究生院之后出现的美国大学研究生院中很多学者都有着在德国学习的经历;另一方面,据统计,在1841到1852年期间,先后有16名美国学生在吉森实验室接受了系统的教育和训练。[32]

反观北大理科研究所创建的时代背景,辛亥革命以后,袁世凯称帝及接踵而来的军阀混战导致以往那种由政府自上而下推动的现代化进程受到了严重的挫折。而以蔡元培为代表的社会有识之士力图通过推动思想文化领域中的变革,以达成继续中国现代化事业之目的。在此之际,当年洪堡面对普法战争失败所带来的沉闷局面,力图通过“建立柏林大学……用脑力来补偿普鲁士在物质方面所遭受的失败”[33]的做法,无疑给蔡元培等中国的精英们带来了直接的启示。

因此,北大理科研究所的创建,其理念上最大的特征就是要以教育和思想的变革来推动社会的变革。事实上,这一创举构成了中国新文化运动的先声。而中国当时政治、经济的严重局面则使得研究所的发展在实验室的建设上存在着上述无法逾越的局限。

5 结 语

1917年,北大创设理科研究所,它是清末以来中国高等教育发展的继续,是中国社会从传统向现代变革的结果。在蔡元培校长的推动和德国近代大学理念的影响下,北大理科同人全方位参与的这场改革,无论在制度设计还是在实际运行中均取得了显著的成果,从而造成了中国近代高等教育史和科学技术史上的重要开端。

北大理科研究所创建当初,其制度设计既体现了同人胸怀高远的理想,亦反映出他们脚踏实地的作风。在有限的经费条件下,研究所的建设一开始侧重于书籍和期刊的购置;从各科教员所分担的科目来看,在研究内容上呈现出明显的学科导向的特征;所有这些都贯穿着蔡元培校长关于教育与研究相融合的办学理念,也是在人员、经费和设备条件尚未能满足实际需求的情况下,迫不得已的选择。

从理科研究所的活动内容来看,早期的活动主要是在研讨会的形式下进行的。在课堂教学的延长线上,围绕着新知识和新问题所展开的讨论,包括对于在本土展开学术研究说来十分重要的名词译法的探究,和对于中国工业崛起说来密切相关的应用问题的介绍,均体现了北大理科教学向着与研究相融合这一方向的迈进,就其结果而言,研究所在人才培养方面所取得的成就也营造了新教育的崭新局面。

北大理科研究所无疑也有其历史局限性,这表现在其既未能在真正意义上开展立足于实验基础上的科学研究,亦未能回应中国社会工业和经济的需求,开展有价值的知识探索。与创办于19世纪下半叶的美国约翰·霍普金斯大学相比较,使我们进一步看到了这种局限来自于中国特定的社会历史条件:北大理科研究所创办初衷是循着思想文化变革的路径推进中国现代化历史进程,然而它在艰苦的条件下起步,形成了其在研讨会的形式下,追求教育与学术全面融合的基本特征。

科学研究在中国高等教育中的体制化进程并非一蹴而就的事情,它是一个在多种因素作用下,充满曲折的历史过程。北大理科研究所的创建,用今天的观点看来,的确是存在着诸多不尽人意的地方和不够完善的方面。然而本文的研究表明,无论就其鲜明的理念还是志向高远的制度安排来说,它都毫无疑问地成为这一事业在中国近现代科技史上的一个重要开端。

1 左玉河. 中国现代大学研究院制度的创建[J]. 北京大学教育评论, 2010(3): 51~64.

2 大学堂章程[G]//北京大学校史研究室. 北京大学史料(1898~1911). 第1卷. 北京: 北京大学出版社, 1993. 97.

3 教育部公布大学规程令[G]//中华民国史档案资料汇编. 第3辑教育. 南京: 江苏古籍出版社, 1991. 140~141.

4 蔡元培. 就任北京大学校长之演说[G]//蔡元培全集. 第3卷. 北京: 中华书局, 1984. 5~7.

5 蔡元培. 我在北京大学的经历[C]//陈平原、夏晓虹. 北大旧事. 北京: 北京大学出版社, 2009. 29~35.

6 蔡元培. 蔡元培自述[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2004. 114.

7 蔡元培. 北京大学二十周年纪念会演说词[G]//中国蔡元培研究会编蔡元培全集. 第3卷. 杭州: 浙江教育出版社, 1997. 202~204.

8 蔡元培. 蔡孑民先生言行录[M]. 长沙: 岳麓书社, 2010. 146.

9 理科研究所第一次报告[N]. 北京大学日刊, 1917- 11- 17: 1~2.

10 理科研究所第二次报告[N]. 北京大学日刊, 1917- 11- 22: 1~2.

11 研究所通则[G]//王学珍, 郭建荣. 北京大学史料 1912~1937. 第2卷. 北京: 北京大学出版社, 2000. 1331~1332.

12 理科研究所新订购各书细目[N]. 北京大学日刊, 1917- 12- 08: 3~4, 1917- 12- 09: 3~4, 1917- 12- 11: 4, 1917- 12- 12: 3~4, 1917- 12- 16: 3~4.

13 夏元瑮. 致理科研究所主任诸君公函[N]. 北京大学日刊, 1918- 02- 09: 1~2.

14 萧超然, 沙健孙, 周承恩, 等. 北京大学校史(1898~1949)[M]. 北京: 北京大学出版社, 1988. 206.

15 张明示. 物理系概况[J]. 北京大学卅一周年纪念刊, 1929: 98~105.

16 夏元瑮. 理科学长致各化学教员公函[N]. 北京大学日刊, 1918- 02- 18: 1.

17 增设化学实验室[N]. 北京大学日刊, 1918- 03- 01: 3.

18 夏元瑮. 理科学长致秦景阳、何吟苜、张菊人、俞星枢先生函[N]. 北京大学日刊, 1918- 05- 30: 2.

19 理科化学实验室启事[N]. 北京大学日刊, 1918- 12- 09: 3.

20 物理研究所第三次物理研究会[N]. 北京大学日刊, 1918- 01- 13: 2.

21 James Clerk Maxwell.MatterandMotion[M]. Society for promoting Christian knowledge, 1876.

22 John Henry Poynting, Sir Joseph John Thomson.Atext-bookofphysics:Propertiesofmatter[M]. Griffin, 1902.

23 Charles John Leonard Wagstaff.PropertiesofMatter[M]. University Tutorial Press, 1906.

24 数学研究会第三次报告[N]. 北京大学日刊, 1918- 01- 18: 1~2.

25 理科化学门研究所通告[N]. 北京大学日刊, 1918- 04- 17: 2.

26 理科化学门研究所报告[N]. 北京大学日刊. 1918- 04- 23: 2~3.

27 俞同奎. 俞星枢教授致夏学长信[N]. 北京大学日刊, 1918- 02- 08: 3.

28 物理研究所开会纪事[N]. 北京大学日刊, 1918- 10- 28: 2.

29 研究所总章[N]. 北京大学日刊, 1918- 07- 16: 2~4.

30 Gilman D.UniversityProblemsintheUnitedStates[M]. New York: Century, 1898. 120.

31 Hawkins H.Pioneer:AHistoryoftheJohnsHopkinsUniversity, 1874- 1889[M]. Cornell University Press, 1960. 38~62.

32 Rossiter M W.Theemergenceofagriculturalscience:JustusLiebigandtheAmericans, 1840- 1880 [M]. New Haven: Yale University Press, 1975. 184~195.

33 鲍尔生. 德国教育史[M]. 北京: 人民教育出版社, 1986. 125.