《天禄琳琅書目》前版本判實情蠡測

2017-03-05劉薔

劉 薔

清乾隆九年(1744),皇家藏書愈發豐富,規模可觀,高宗遂諭令内廷翰林檢閲内府善本,擇其宋、元、明之精善者别於昭仁殿設架庋藏,御筆親題匾額,名曰“天禄琳琅”。乾隆四十年(1775),昭仁殿珍籍益富,于敏中、彭元瑞、王傑等十位大臣奉敕為昭仁殿藏書編纂書目,成《欽定天禄琳琅書目》(前編)十卷,共收書429部,並收入正在編纂中的《四庫全書》史部目録類。嘉慶二年(1797),乾清宫大火,殃及昭仁殿,前編書盡毁。此時已是太上皇的乾隆帝諭旨重建宫殿,令彭元瑞等再輯宫中珍藏,恢復“天禄琳琅”舊觀,選書、編目僅用7個月時間完成,為《欽定天禄琳琅書目後編》二十卷,著録圖書664部。兩部書目皆以宋、金、元、明版本時代為綱,同時代再以經、史、子、集四部為次,各書别撰提要,“首舉篇目,次詳考證,次訂鑒藏,次臚闕補”,考證内容“於鋟刻加詳”[注](清)于敏中、彭元瑞等撰,徐德明標點:《天禄琳琅書目天禄琳琅書目後編·凡例》,上海:上海古籍出版社,2007年,第10頁。。提要中關於書籍版本特點的記述,成為後世研判天禄琳琅藏書版本情形的主要依據。

“天禄琳琅”藏書素享“缥缃精品,琅嬛秘籍”之美誉,然而其中魚目混珠,版本多有誤判。《天禄琳琅書目》後編書儘管星散世界各地,畢竟十存其九,藏書與《書目》幸而俱存,是一組較為完整地保留下來,並能一一對應的大宗書、目材料,這在中國目録學史和版本學研究上具有特殊價值。而前編著録書已毁於清嘉慶二年宫火,無從得見,本文在細讀其提要文字基礎上,尋繹出相關版本特徵,以存世之相同版本及《天目後編》同書覆按,辨析其中版本鑒定失誤,力圖還原這一著名宫廷善本特藏之版本實情。

一

《天目前編》書雖已焚毁無存,但據提要文字,以存世之相同版本及《天目後編》同書覆按,發現其中亦不乏版本鑒定失誤者,目前已知至少有如下27部書:

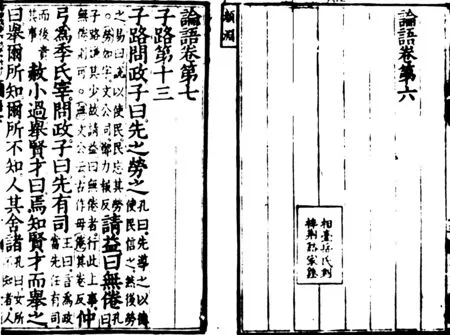

卷一之第一部宋版《春秋經傳集解》,每卷末有“相臺岳氏刻梓家塾”、“相臺岳氏刻梓荆谿家塾”等木記,以為乃南宋岳珂所刊[注]《天禄琳琅書目》前編卷一第一部宋版《春秋經傳集解》條,第5—6頁。。岳刻《九經三傳》(圖1),經汪紹楹、張政烺、趙萬里諸先生考證,與岳飛之孫岳珂無關,應為元初常州路義興人岳浚所為,故此本並非宋槧,乃元初刻本。

圖1《天禄琳琅目後編》卷三之宋版《論語》書影,每卷末有“相臺岳氏刻梓”、“荆溪家塾”刊記,實為元刻本。(現藏中國國家圖書館,書影採自《第一批國家珍貴古籍名録圖録》)

卷一之宋版《五經》,分《易》《書》《詩》《禮記》經文,《春秋左氏經傳》,不分卷。“巾箱本。行密字展,朗若列眉。中‘構’字闕筆,‘慎’字、‘瑗’字不闕,乃高宗時刊。上方列字音。近錫山秦氏仿宋刻巾箱九經,亦同此例。”[注]《天禄琳琅書目》前編卷一宋版《五經》條,第14頁。查存世無宋版《五經》合刻本,中國國家圖書館藏有宋版《八經》殘本一部,袁寒云舊藏,白文無注,宋諱避至“惇”,“慎”字不避,間有補版,標明“刊换某某版”字樣,為宋刻遞修本。巾箱本,鎸刻極精,所謂行密如檣、字細如髮者。明嘉靖間以此白文無注本為底本翻雕,刊印精湛,常被書賈偽充宋本,然覆宋本上加横欄,注以字音,與宋版面貌略不同。此處“上方列字音”,頗疑即此明嘉靖覆宋刻本。

卷二之宋版《帝學》,書後有嘉定辛巳青社齊礪跋,載祖禹五世孫擇能宰高安,刊置縣齋。未幾散逸,户曹玉牒汝洋一日訪得原本,俾鋟木以永其傳云云。以其楮墨精好,認為乃南宋嘉定十四年時所重刊者。書前有乾隆九年、十四年兩次賞鑒後御筆題詩。《帝學》在《天禄琳琅書目》中共著録五部,《前編》著録宋版一部,有吴寬藏印;明版一部,有何焯藏印。《天禄琳琅書目後編》卷五宋版子部著録三部《帝學》,三部版本相同,以為與前編宋版相同,皆宋嘉定刻本,第一部現藏私人手中[注]《天禄琳琅書目後編》卷五宋版子部著録之第一部《帝學》,1996年現身於中國嘉德拍賣公司春季古籍拍賣專場上,現藏北京藏書家兆蘭堂。,實為清初省園以木活字翻刻宋嘉定本[注]劉按,《中國古籍善本書目》著録為“清省園刻本”,細審應為木活字本,以其收入《天禄琳琅書目》及版刻風貌觀之,時代或在清初。。《帝學》無宋元本存世,省園本卷前有嘉定辛巳齊礪序,記刊書緣起。又建炎四年謝克家奏取書劄子,亦照避“鏡”“玄”“警”“弘”“殷”“禎”“貞”“徵”“讓”“桓”“敦”“慎”等宋諱,遇諱闕末筆。版心上刊大小字數,版心下有“省園藏板”字樣。因其摹印精好,常被剜去或墊印版心“省園藏板”而充作宋本。繆荃孫《藝風藏書續記》卷二著録家藏本為宋活字本,葉德輝《書林清話》、錢基博《版本通義》、王欣夫《古文獻要略》、毛春翔《古書版本常談》都以其例舉為宋活字本之實證。繆氏舊藏本現藏四川師範大學圖書館,實即省園活字本[注]劉按,有學者認為“省園”乃明萬曆間人章丘張光啓之園,此本刻於明世,不足據。參見熊克撰:“是清‘省園’藏板,還是宋活字本——為繆藝風著録宋活字本《帝學》及有關問題辯證”一文,《四川師範學院學報》(哲學社會科學版)1990年第1期,第69—75頁。。以《天目後編》同書及存世他本覆按,則前編著録此書並非宋版,亦是清初省園活字本。

卷二之宋版《古列女傳》,目録後刊“建安余氏印書”,中或稱“靜庵余氏模刻”,或稱“余氏勤有堂刊”,“即岳珂《九經三傳沿革例》所稱建余氏也”[注]《天禄琳琅書目》前編卷二宋版《古列女傳》條,第42頁。。建安余氏,乃宋代著名書坊主人,綿延數代,《天禄琳琅書目》前後編多有述及:“(《儀禮圖》)是本序後刻‘崇化余志安刊於勤有堂’。按:宋版《列女傳》載‘建安余氏靖庵刻於勤有堂’,乃南北朝余祖焕始居閩中,十四世徙建安書林,習其業二十五世。余文興以舊有‘勤有堂’之名,號勤有居士。蓋建安自唐為書肆所萃,余氏世業之,仁仲最著。”[注]《天禄琳琅書目》後編卷二宋版《儀禮圖》條,第416頁。劉按,此本實為元建安余氏勤有堂刻本。余氏刻書,宋代以余仁仲萬卷堂最為有名,元代則以余志安勤有堂為代表。余志安,號“靖庵”或“靜庵”[注]林申清著:“宋元兩代建陽余氏刻書述略”,《圖書與情報》1993年第3期,第75頁。,生平年代已不可考,葉德輝據各家藏書志載録其所刻書而有余志安勤有堂木記者,自元大德八年(1304)至至正十一年(1351),達47年[注]葉德輝撰:《書林清話》卷二《宋建安余氏刻書》,第32—35頁。,雖堂名沿自有宋,而刻書均在元朝,並上距宋末二十餘年,則余志安實為元人,此本為元代所槧。

卷二之宋版《嘯堂集古録》,書末有跋,其署名處闕去;卷尾有收藏印記三,俱無考,另有一方朱印,“雜複不倫,篆刻亦出俗手,非鑒賞家所為,故不採録”[注]《天禄琳琅書目》前編卷二宋版《嘯堂集古録》條,第54—55頁。。割除序跋署名、鈐以僞印,是書估作偽常用手段,頗疑此本為明覆宋刻本。

卷三之宋版《黄氏補千家注杜工部詩史》,三十六卷,“前載宋吴元集録傳、序、碑、銘、詩記、鶴自訂甫《年譜辨疑》並《集注杜詩姓氏》,有董居誼、吴文序”[注]《天禄琳琅書目》前編卷三宋版《黄氏補千家注杜工部詩史》條,第63頁。。中國國家圖書館現藏一部《黄氏補千家注紀年杜工部詩史》,為潘宗周寶禮堂故物,一嚮定為宋刻本。1970年山東鄒縣魯荒王朱檀墓中出土了多部古籍,其中一部與北圖本完全同版,衹是目録及卷三十末刻有“武夷詹光祖至元丁亥重刊於月崖書堂”一行(圖2),知係元至元二十四年(1287)武夷詹光祖月崖書堂刻本,北圖本被公私著録誤定宋本,正是此刻書刊記佚去的緣故。北圖本卷前有寶慶二年董居誼、吴文二序,次傳、序、碑、銘,建安吴元集録,次補注姓氏,次補注者黄鶴撰《杜工部年譜辨疑》,與《天目前編》此本俱同,應是相同版本,同為元槧。

圖2元至元二十四年(1287)武夷詹光祖月崖書堂刻本《黄氏補千家注紀年杜工部詩史》卷端及刊記書影(現藏山東省博物館,書影採自《第一批國家珍貴古籍名録圖録》)

卷五著録五部元版《史記》,篇目相同,版本亦相同,都是集解、索隱、正義合刻之三家注本。第一部稱“是書目録並以貞所補《三皇本紀》居卷一之首,尤失其舊。版係翻刻宋槧,未為工整”[注]《天禄琳琅書目》前編卷五第一部元版《史記》條,第135頁。。第二部云“此即前版,而摹印在先,較為清朗”[注]《天禄琳琅書目》前編卷五第二部元版《史記》條,第136頁。。第三部“篇目同前,闕《集解序》。此書亦同前版”,“又目録後有‘表章經史之寶’,乃為木刻,係别紙所印,移黏於此。此出書賈作偽之手,不足登載”[注]《天禄琳琅書目》前編卷五第三部元版《史記》條,第137頁。。第四部“此書目録後有‘大宋紹興五年,王氏梅溪精舍鐫刻’隸書木記,乃割取别本以黏接者,實與前三部同出一版”[注]《天禄琳琅書目》前編卷五第四部元版《史記》條,第138頁。。第五部“篇目同前,闕《集解序》。此係宋印不全之本,參入元刻,以成完書。雖所存者僅十之二三,而宋槧面目猶未盡泯,亦足為吉光片羽之珍也”[注]同上。。三家注合刻本《史記》始刻於南宋光宗末年黄善夫本,其後九十年,元至元二十五年(1288)安福彭寅翁再次刊行,是元代唯一的三家注本。彭寅翁本目録以《五帝本紀》和《三皇本紀》同入卷之一,序後正文,頂格題“五帝本紀第一”,隔六格書“史記一”,而天禄前編本以《三皇本紀》居卷一之首,定非彭本,而是明代正德、嘉靖間翻刻黄善夫本。第三部、第四部兼具書賈作僞痕跡,更是欲蓋彌彰,實非元刻。衹是原書不存,不詳是閩中廖鎧本、金臺汪諒本、震澤王延喆本和秦藩本中的哪一種。鑒於“《三皇本紀》居卷一之首”,而秦藩本首卷卷端下題“補史記”,似是明嘉靖四年(1525)金臺汪諒刻本或明嘉靖四至六年(1525-1527)王延喆刻本可能性更大。

卷五之元版《古史》,提要以為元版之依據在於“馬端臨《文獻通考》載是書,後有雁湖李氏跋。今此本無之,其非宋槧無疑”[注]《天禄琳琅書目》前編卷五元版《古史》條,第141—142頁。。又稱“卷七後别行刊‘左迪功郎衢州司户參軍沈大廉同校勘’,卷十六後别行刊‘右修職郎衢州録事參軍蔡宙校勘兼監鏤版’”。《天禄琳琅書目後編》卷五著録宋版《古史》三部,其一為“小字本”,現藏臺北博物院,其二、其三為同版之“大字本”,兩部皆藏中國國家圖書館。“小字本”書分六十篇,本紀七,世家十六,列傳三十七。卷前有蘇轍自序,後有紹聖二年三月二十五日自志。紙色古雅,刊刻精良,墨色凝重,緊行密字,故《天目後編》稱其為“小字本”。首册卷七末有“左迪功郎衢州司户參軍沈大廉同校勘”一行,卷十六末有“右修職郎衢州録事參軍蔡宙同校勘兼監鏤板”一行。又書中偶有闕筆宋諱字,如桓、玄等,而貞、敬、徵、敦、殷等皆不諱。《天目後編》《儀顧堂續跋》等據刊記及宋諱闕筆推定為宋衢州本。吴哲夫先生據是書刻工劉侍者、劉伯安、張名遠、詹現、劉伏諸人,均曾參與元刊《遼史》雕版,其餘刻工見於元刊各書更夥,訂是書為元覆刻宋衢州本。阿部隆一云本書刻工多為元末明初間人,另據莫伯驥跋文引陸深《中和堂隨筆》載:“洪武二十三年,福建布政使司進《南唐書》《金史》蘇轍《古史》。初,上命禮部遣使購天下遺書,令書坊刊行,至是三書先成進之。”《中國古籍善本書目》著録同行款版式者為明初刻本,則《天目後編》宋版第一部《古史》應為明洪武翻宋刻本。前編此書與後編“小字本”版本特徵盡同,亦是明洪武間翻宋刻本。

卷五之第一部元版《資治通鑑綱目》,《序例》後有“歲在上章敦牂孟夏魏氏仁實書堂新刊”分書木記,提要云:“魏仁實,應是當時書賈姓字。”[注]《天禄琳琅書目》前編卷五第一部元版《資治通鑑綱目》條,第145頁。葉德輝據刻書者魏仁實為明人,指明《天禄琳琅書目》定為宋本之誤;王重民《中國善本書提要》以書之内容僅刻《集覽》《考異》,擇劉剡刻本和楊氏清江書堂刻本之最善者,因此應晚於劉、楊二家,故從葉德輝之説定於明景泰年間[注]王重民:《中國善本書提要》史部編年類“明景泰間刻本《資治通鑑綱目》”條,第93頁。。此本應為明景泰元年(1450)魏氏仁實書堂刻本,中國國家圖書館、上海圖書館、南京圖書館等衆家單位有藏。

卷五之元版《唐國史補》,目録後有“董氏萬卷堂本”篆書木記,“此本密行小字,製甚工整,雖墨光稍遜,而刊手印工咸出上選。較元槧他書木記猶精”[注]《天禄琳琅書目》前編卷五元版《唐國史補》條,第152頁。,《天目後編》卷四宋版《隆平集》序後也有篆文“董氏萬卷堂本”條記[注]《天禄琳琅書目》後編卷四宋版《隆平集》條,第466頁。,似是同一方木記,而後者實非宋槧,乃明嘉靖董氏萬卷堂刻本,因此頗疑《唐國史補》亦非元槧,或為明嘉靖間所刊。

卷五之第三部元版《博古圖》,此書規仿舊刻,縮其方幅,前後無序跋,而每卷首行標以“博古圖録考正”,前有遂州鄭樸序,卷一《總説》後有樸題跋。卷一《總説》後尚有别紙接補之痕,可知為後人割去。《天禄琳琅書目》編者考宋元以來正史並各載記之書,皆無所謂鄭樸者[注]《天禄琳琅書目》前編卷五第三部元版《博古圖》條,第162頁。,對此書版本有所懷疑,但惑於書中元人趙孟頫等藏印,不得不歸在元版。然而鄭樸乃明朝人,刊刻此書在明萬曆二十四年(1596),仿宋精刊,雕印極工,坊賈剜改鄭樸序後“萬曆丙申”為“宣和五年”,再僞鈐元及明初名家藏印以充宋本。

卷六之元版《纂圖分門類題注荀子》,卷後别行刊“麻沙劉通判宅刻梓於仰高堂”十二字,卷一之後亦於别行刊“關中劉旦校正”。今人據麻沙元、利二房合修《劉氏族譜》等考證,劉通判,名復言,麻沙劉氏元房第八世孫,紹興癸丑進士,官漳州通判。劉氏仰高堂名,蓋源於宋代劉珙在武夷五曲晚對峰所建之仰高堂,此麻沙劉氏或與崇安五夫劉氏同族[注]參見方彦壽著:《建陽劉氏刻書考(上)》,《文獻》1988年第2期,第199頁;方彦壽:《版刻絮語》,《古籍整理研究學刊》1990年第2期,第39頁;肖東發:《南行記聞》,《圖書館學刊》1983年第2期,第57頁。。刻書者為其子劉旦,所謂“劉通判宅”乃借其父之名以炫人自重。《天禄琳琅書目》提要將父子混為一人,誤矣。麻沙劉通判宅仰高堂除《荀子》外,還刻有《纂圖分門類題五臣注揚子法言》十卷、《音注老子道德經》二卷,在《中國古籍善本書目》中皆著録為宋劉通判宅仰高堂刻本,則此本亦為宋槧。

卷六之元版《河南程氏遺書》,分朱子所輯《遺書》二十五卷,附録一卷,《外書》十三卷,後附《文集》十二卷,又《遺文》一卷,計五十一卷。《遺文》為譚善心所輯,目録後有至治三年秋九月丙午臨川後學譚善心書跋一篇。提要云:“譚善心,字元之,臨川人。《元史》無傳,其事蹟不可考。”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六元版《河南程氏遺書》條,第167頁。按,明隆慶刻本《二程先生全書》後有《重刊二程全書後敘》,略云明天順間洛陽閻禹錫、臨川譚元之遍搜諸紀,録採二先生遺文遺事,彙為一書,太師李賢序而刊之,題曰《二程先生全書》。此《遺文》一卷實為明人所輯。此外書中有“趙氏子昂”“龍門子圖書記”“進士郡李縣令”三印,《天目後編》編者考以《元史》,證趙孟頫殁時書尚未刊行,安得其收藏印記?“觀三印,篆法俱極粗劣,其為書賈偽造無疑,故不採録”[注]同上。,但仍誤編者為元人,將此書歸入元版。《天禄琳琅書目後編》卷十六明版子部中收入《二程全書》一部,五十一卷,為明隆慶四年(1570)臨海金立敬重刻公文紙印本,分藏臺北博物院及臺灣大學圖書館,書中序跋記編刻始末,前編此書亦為明版。

卷六之兩部元刊《朱子語類》,同出一版,橅印之時亦不相遠,後一部還多出宋人王柏序,但是“紙色與全部深淺迥殊,似非一時所印,或由取資於别本耳”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六第二部元版《朱子語類》條,第171頁。。《天禄琳琅書目後編》也有一部宋版《朱子語録》,前載宋黄幹、李性傳、蔡抗、吴堅、黄士毅、魏了翁、王佖諸序並《語録姓氏門目》,目録後有輯者黎靖德識語二篇、考訂九條[注]《天禄琳琅書目》前編卷五宋版《朱子語類》條,第494頁。,皆與《天目前編》二書無異,而此本實係明成化九年(1473)江西藩司陳煒刻本,因疑《前編》二書亦明成化本,後一部移入别本宋人序,更有僞充宋槧之嫌。

卷六之元版《詳注東萊先生左氏博議》,仿巾箱本之式,書中無刻梓年月,亦不載作注人姓氏,且紙黝墨黯,有元趙孟頫“松雪”印記,提要以為“乃元橅宋槧而不能工者也”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六元版《詳注東萊先生左氏博議》條,第174頁。。《天禄琳琅書目後編》卷七著録一宋版《詳注東萊先生左氏博議》:“宋袖珍本。槧法、字體,俱極工雅。”[注]《天禄琳琅書目》後編卷七宋版《詳注東萊先生左氏博議》條,第543頁。此本現藏私人手中,經審定實為明嘉靖間刻巾箱本。《天目前編》本無刻梓年月、不載注人姓氏、紙色黝黯,均有明顯作偽跡象,蓋趙孟頫印亦僞,推斷應也是明嘉靖刻本。

卷六之元版《夢溪筆談》,“開雕者雖仿宋槧,而橅印不工,紙質亦未能堅緻,其為元刻無疑”,“又有宋徽宗‘政和’二字,寶篆粗俗,係書賈偽作,不足載入”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六元版《夢溪筆談》條,第178頁。。《天禄琳琅書目後編》卷五宋版子部著録一部《夢溪筆談》,現藏上海圖書館,實為明代翻宋刻本,卷前有沈括自序,卷後有乾道二年湯修年跋,無刊記及刊書序跋,宋諱“絃”“完”“驚”(其上敬之末筆)、“鏡”等字闕末筆,但不甚嚴格。前編此書特徵近似後編書,加之偽印特徵,疑為明代翻宋刻本。

卷六之第四部元版《集千家注分類杜工部詩》,與前本相比,鐘式木記中“三峰書舍”四字易刊“汪諒重刊”,云“汪諒,無考。”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六第四部元版《集千家注分類杜工部詩》條,第185頁。汪諒係明代嘉靖初年金臺書估,曾於嘉靖元年(1522)翻刻元張伯顔本《文選》、於嘉靖四年(1525)覆刻南宋黄善夫本《史記》,此本實為明正德十四年(1519)汪諒金臺書院刻本。

卷六之元版《增刊校正王狀元集注分類東坡先生詩》,其《注詩姓氏》後有“汪氏誠意齋集書堂新刊”木記,有元人“柯九思印”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六元版《增刊校正王狀元集注分類東坡先生詩》條,第192頁。,《天禄琳琅書目》遂訂為元槧。實汪氏誠意齋集書堂乃明人書坊,刊此本在成化年間,中國國家圖書館、浙江圖書館、臺北博物院皆有收藏。汪本字仿鷗波,橅印清朗,書賈僞製元人柯九思印記,以充元刻。

卷六之元版《黄太史精華録》,後有朱承爵跋,不記年月,《天禄琳琅書目》編者據朱跋行文知“承爵必非宋人,以版式紙質定之,當屬元時刊本無疑”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六元版《黄太史精華録》條,第196頁。。然而據昌彼得先生考證,朱承爵為明弘治、正德間江陰人,葉昌熾《藏書紀事詩》卷二記載其人[注]昌彼得:《清内府藏書中的僞本——古版本鑒别雜譚(二)》,《故宫文物月刊》第九卷第三期,1991年6月,第64頁。,朱承爵曾刻過《樊川詩集》《浣花集》《庾開府詩集》等。此本應為明弘治十六年(1503)朱承爵刻本,中國國家圖書館、上海圖書館、重慶圖書館皆有收藏。

卷六之元版《屏山集》,卷前有宋胡憲序、朱子撰《遺帖跋》、墓表,後有朱子《屏山集跋》。《天禄琳琅書目後編》卷十一元版集部有兩部《屏山集》,第一部未知何時亡佚,第二部現藏臺灣研究院傅斯年圖書館,提要記其與前一部之别,為“小字另刻”。傅圖本序跋與前編本同,黑口,墨色濃重,寫刻端正,有典型明弘治、正德版刻風貌,實為明正德間刊本。《屏山集》存世無宋元刻本,疑前編書亦為明刊。

卷六之元版《象山先生集》,外集卷五後有“辛巳歲孟冬月安正書堂重刊”木記,鈐有元人趙孟頫“松雪齋”、明初陶宗儀“陶九成藏書印”印記,《天禄琳琅書目》遂訂為元槧。葉德輝據“安正書堂”為明京兆書林劉宗器之堂號,斷為明本。劉氏在明弘治、正德間刻書頗多,《明代版刻圖録》中著録多部,木記中“辛巳”應為正德十六年(1521)。此本趙、陶之印俱係僞製,此外提要中云“此書墨闇紙黝”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六元版《象山先生集》條,第198頁。,或係坊賈染色作偽所致。

卷六之元版《兩漢文鑑》,提要云編者陳鑑,自署建安人,《宋史》無傳,始末亦無考。又考之馬端臨《文獻通考》,“未言及此書,其史部中亦不録陳鑑《史節》,豈鑑本非知名之士,著述不顯於時,抑其書未經付刊,逮元而始有是刻耶?”[注]《天禄琳琅書目》前編卷六元版《兩漢文鑑》條,第201頁。《百川書志》卷十九著録,宋建安石壁野人陳鑑編集,《鐵琴銅劍樓藏書目録》卷二十三著録,云:“石壁野人陳鑑編並序。鑑,建安人,事蹟未詳,著有《漢唐史節》《漢唐文鑑》,今僅存《漢文》二種。”存世《兩漢文鑑》無宋元本,有明弘治十八年建安劉氏日新堂刻本、明嘉靖二年劉弘毅慎獨齋刻本等,建陽坊刻本多窄行密字,竹紙蕪黄,常被誤定為元槧,頗疑此本並非元刻。

二

審讀《天禄琳琅書目》前編提要中對於一書版本特徵的記載,雖然部分有序跋、牌記等具體出版信息,但大多衹是對墨色、紙張、版式、字體等的直觀描述,如:

是書大字略仿顔體,注字筆劃亦復整嚴,惜紙色稍差,未能瑩潔。(《尚書注疏》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷五元版《尚書注疏》條,第120頁。

按:宋時監本刻印尤精,此書雖仿其式,而版之長短無定,紙之質理亦粗,以牒所稱何如鄭重,不當有此,其為元時翻刻無疑。(《説文解字》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷五元版《説文解字》條,第132頁。

此書係仿宋刊,亦頗得其形似,而紙質墨香則遜矣。(《通典》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷五元版《通典》條,第153頁。

而此本字畫不勻,紙墨麄黝,係元時翻刻,非宋槧也。(《宋名臣言行録》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷五元版《宋名臣言行録》條,第158頁。

書中字體規仿顔、柳,刻工未始不善,而墨黯紙粗,決非宋本。(《自警編》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷五元版《自警編》條,第159頁。

此本字仿歐體,用筆整嚴,刻手雖未能盡得其妙,而摹印清朗,在元刻中洵為善本。(《山海經》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷五元版《山海經》條,第160頁。

此本係仿宋刊,而紙質不免粗黝之病。(《近思録》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷五第一部元版《近思録》條,第169頁。

此本版式較大,紙質亦極堅緻,勝於前本。(《近思録》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷五第二部元版《近思録》條,第169頁。

篇目同前,前牟應龍序,後陸晉之序,俱不載。此書版較大,非陸晉之所校刊者,故不載其序。應龍序,或本有而後失之。刻手印工,校前部皆高一籌,在元刻中尚為佳者。(《困學紀聞》)[注]《天禄琳琅書目》前編卷六第二部元版《困學紀聞》條,第176頁。

這令我們聯想到傳統版本鑒定方法中“觀風望氣”一詞。“觀風望氣”本是古代風水堪輿常用語,版本鑒定借用此語,是作為形象化的比喻,比喻展開書卷時的第一直覺,是基於經驗積累的一種主觀判斷。古代書業發達,自宋代以來,官、私、坊、書院幾大刻書系統以及浙、蜀、建、汴、平水、徽州、蘇州等不同地區的出版物都呈現出不同的風貌。版本的形式特徵,是一代版刻風氣的反映。多見古書之人,能做到“觀風望氣”“望氣而定”,一見之下便知其版本,完全是因為對歷代古書的熟悉與豐富的感性認識。對於古書氣韻的描述,時常出現在題跋題識之中,如清初錢謙益《初學集》卷八十五“坡書《陶淵明集》”云:

北宋刻《淵明集》十卷,文休承定為東坡書,雖未見題識,然書法雄秀,絶似司馬温公墓碑,其出坡手無疑。鏤版精好,精華蒼老之氣,凜然于行墨之間,真希世之寶也。

清中黄丕烈《蕘圃藏書題識》卷八之“《須溪先生評點簡齋詩集》十五卷”云:

證以今所見本,紙墨間毫無宋刻氣息,乃知現刊毛目衍“紙”“宋”二字,遂使蓄疑到今。必得目驗,而始悉其非宋板也。

清末葉德輝《書林清話》之“宋元刻偽本始於前明”云:

然究之宋刻真本,刻手、紙料、墨印迥然與元不同。元人補修宋版,明人補修宋元,多見古本書之人,可以望氣而定。

“觀風望氣”的鑒定版本方法,被傳統時代普遍採用,亦體現了人們對古書的賞鑒和珍視。乾嘉間洪亮吉《北江詩話》中稱黄丕烈、鮑廷博等人,是謂賞鑒家,而非鑒定家,即黄、鮑諸人切入書籍的主要角度是賞鑒。而作為一部宫廷收藏的鑒賞目録,《天禄琳琅書目》首先要嚮皇帝説明其收藏的價值所在,“賞”是收藏的出發點和價值,而“鑒”著力於版本鑒定;“賞”偏重於綜合,“鑒”则需要學識和眼力。因此提要中既有對古書珍本賞心悦目之處的欣賞、品味,又有理性的、具體的版本判定。書目編纂諸臣對於版本特徵的描述,是建立在宫廷雄厚的藏書基礎和個人版本素養之上的。要在大量的版本鑒賞實踐中,將感性認識加以條理,用直觀描摹的方法表述出來,以“俾後人有所徵信”[注](清)季振宜撰:《季滄葦藏書目·黄丕烈跋》,北京:中華書局,1985年,第83頁。。這些具象細節的版本描畫,為我們瞭解和探討各朝各代文化之興衰、物力之豐竭、工藝之精粗,提供了衆多的研究素材。然而限於書目體例,對於書籍内容、版式等方面的著録尚不够規範,這些對不同時代版本風格的狀摹、描畫,尚難以成為版本判定的可靠依據。但藉助於此,我們還是可以整理發掘出各個時代的不同版刻特點。特别是《天目前編》書盡毁,書目提要中的版本描述文字,仍然為後世保留了豐富素材,為《書林清話》(1911)、《版本通義》(1930)、《中國印刷史》(1989)等版本學、印刷史著作所轉引,有裨於版刻歷史的研究和版本學的深入。

以上這些鑒定錯誤,相對於《天禄琳琅書目前編》429部書而言,並不算多。畢竟版本鑒定的經驗尚在積累,對前人的刻書史料有時不甚瞭解,失誤在所難免。例如今人已经有相当研究的明代活字印書家華堅,《天禄琳琅書目》中衹是説:“考明時活版之書,出於錫山安國家者,流傳最廣,華堅姓名不見郡邑志乘,蓋與安國同鄉里,因傚其以活版製書。”[注]《天禄琳琅書目》前編卷十明版《白氏長慶集》條,第340—341頁。甚至到了鑒定水準不斷提高與史料日益豐富的清末,四大藏書家之一的鐵琴銅劍樓瞿氏還將明本《資治通鑑綱目》《祠山事要指掌集》《東坡全集》誤為元刊,海源閣楊氏將明本《春秋經傳集解》《東萊左氏博議》誤為宋刊,因此《天禄琳琅書目前編》中的版本誤判,相比於《天禄琳琅書目後編》[注]按,據筆者統計,整部《天禄琳琅書目後編》版本誤判比例高達三分之一,而宋元版部分更是幾近三分之二。詳劉薔:《天禄琳琅研究》,北京:北京大學出版社,2012年,第402頁。,可視作白璧微瑕,無關宏旨,這部書目無愧為中國版本目録學史上的典範之作。