经历“知识形成”过程,发展“数学学习”能力—人教版四上《条形统计图》教材分析及实践思考

2017-03-03浙江省诸暨市海亮小学傅金义

浙江省诸暨市海亮小学 傅金义

经历“知识形成”过程,发展“数学学习”能力—人教版四上《条形统计图》教材分析及实践思考

浙江省诸暨市海亮小学 傅金义

作为《数学课程标准(2011年版)》安排的四大课程内容之一,关于统计知识的学习内容有:收集、整理和描述数据,包括简单抽样、整理调查数据、绘制统计图表等。从数据中提取信息并进行简单的推断。主要与十大核心概念中对学生“数据分析观念”的培养和发展相对应。在现行人教版四上教材中,将实验版教材原分散在第一学段不同年级的条形统计图知识进行了重新梳理、整合。本文通过对该单元第一课时的实践研究,立足于让学生经历知识形成过程,从而发展数学学习能力的角度,谈一些思考和体会。

经历过程;发展;数学学习能力

从整个小学阶段对“统计知识”的编排体系分析,《条形统计图》的内容正处于承上启下的位置既是对第一学段(1—3年级)所学统计初步知识的整理,也为第二学段(4—6年级)进一步学习统计知识奠定基础。此外,本单元中蕴含的统计思想方法以及学生通过学习建立起的初步的数据分析观念,也会对今后的学习起到重要作用。基于这样的思考,在对第一课时“1格表示1个单位、2个单位”内容的教学中,笔者进行了以下设计与实践。

一、经历“数据收集”的过程,夯实知识的“生长基础”

教材在出示例1后,通过“这个月每种天气各有多少天?你能把它们清楚地表示出来吗”这个问题,引导学生用自己的方式(文字、图画、统计表)呈现分类计数的结果。完整出现的例题图,会引导学生把解答的重点直接指向于对数据整理结果的表示。然而,从统计的生活性、实用性角度来看,这样的处理方式弱化了数据收集的过程,容易对学生从整体上学习这部分知识产生不利影响。

【片断一】收集

师:今天这节课,我们将要学习与“统计”有关的知识,对于这个内容,你首先想到的是什么?

生:统计什么东西?(也就是统计的对象,有了对象之后呢?)还要知道数量。(非常好,也就是统计的数据。)

课件出示:北京市2012年8月的天气情况,各种天气的图标。

师:统计的对象是什么?(北京市2012年8月的天气情况。)有哪几种?(晴、阴、多云、阵雨、雷阵雨。)对象清楚了,还缺什么?(数据。)

请你准备好纸和笔,先表示出这五种不同的天气情况,我们一起来完成对数据的收集。(板书:数据收集)课件逐步出示,学生利用自己的方式进行统计。

师:你得出了怎样的数据?用的是什么方法?(画“正”字,数字一个个地加上去等。)你能利用这些数据制作一张统计表吗?

练习反馈:统计表中一项表示天气,另一项表示天数。可以知道数据的多少。

以上数据收集的过程,也是对学生已有统计知识集中梳理的过程。在具体方式上,只是将原例题图的完整呈现改为逐步出示,却使学生充分经历了有关统计知识学习的第一个步骤。以此为基础,才能更系统、全面地“生长”出新知。

二、经历“数据整理”的过程,体会知识的“形成路径”

从知识的本质来看,统计表和统计图都可以看作是对数据整理结果的反映。本环节中,需引领学生经历“由表到图”、“由图到图”的两层转变,特别是在用图表示数据中,应紧扣“用1个符号、格子表示1个单位”的知识要点。

【片断二】整理

思考一下,能不能用画图的方式整理这些数据?(板书:数据整理)在练习纸上试一试。

师:知道吗?这些就是统计图了,谁来说说这些图有什么共同点?

生:都能表示出不同天气的天数。(还有呢?)表示的符号不一样。(共同点?)都是用一个笔画、圆圈或者格子来表示1天。(非常好,掌声。)

这些表示方法能够直接看出各种天气的数据吗?(不能,还是要数。)那怎么办?(可以在旁边标上数据。)怎么标?(1、2、3……)为什么这样标?(因为一个符号表示的是1天。)请你在作业纸上完善一下。

如果想要用一种方式把全班同学的统计图都表示出来,需要哪些基本信息?

根据学生回答,出示横轴(表示天气)、纵轴(表示天数),形成空白表格后,逐个表示。(板书揭题:这就是我们这节课要学习的条形统计图。)

在这幅统计图中,用一格表示多少?(1天。)这是由谁决定的?(纵轴。)

在学生用自己的方式画出统计图后,通过找共同点的提问,引导得出“1个符号表示1天”的共同特征。以学生完善自己画的统计图为基础,顺势汇总得出条形统计图的表示方法,并将纵轴的数据设置与重点知识进行了关联。

【片断三】比较

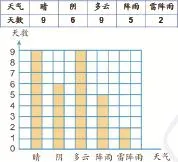

这幅统计图与前几幅相比,有什么优点?根据学生回答小结,(板书:标准、方便)我们再来看看,与统计表相比呢?(如下图)

小结:统计表与图都能反映数据的多少。

用统计图表示,更加清楚、直观(板书)。

从图中,你能得到哪些信息?(回答略)

不同学生之间的经验肯定会呈现出较大差异。在实际教学中,教师要善于因势利导,有意识地让学生抽取出各种不同结果呈现出的共性的成分,而这往往就是教学的主体知识。也只有让学生充分地经历知识“由模糊到清晰、由杂乱到规范”的形成过程,再通过比较进行概括,才能强化对所学知识的理解程度。

三、经历“数据分析”的过程,感受知识的“联系发展”

毫无疑问,数据分析在统计知识的学习中处于核心地位。从教材的编排来看,进入到第二学段后,开始有意识地加强学生数据分析观念的建立,体现了与学生的认知发展水平相适应的意图。具体表现在本节课的教学中,对于学生初步数据分析观念的形成主要体现在两个方面:首先是依据统计数据自身的特点确定数据整理结果的表达,即用一格表示1个单位或2个单位,其次通过从条形统计图中读取数据(包括数据本身、数据之间)来进行进一步的推断和预测。

【片断四】分析

出示统计表(如下图),这是2012年北京7、8两个月的天气情况,请你在格子纸(1格表示1天)上画出表示各种天气的条形。天气晴阴多云阵雨雷阵雨天数22101686

学生尝试练习,稍后提问:遇到了什么问题?(要画很多格子,太麻烦了。)在数据比较多的时候,可以怎么办?(指名回答:可以用1个格子表示2天。)你是怎么想的?(这些数据都是双数。)同学们发现了吗?

通过对这组数据的分析(板书:数据分析)发现,怎么制作比较方便?(1格表示2天。)只需改动谁就可以了?(纵轴上的数据。)请你在第二幅格子图的纵轴上先标出数据,再完成整幅图。

学生练习,校对反馈:通过刚才的练习,你有什么想说的?

生:纵轴上的1格既可以表示1天,也可以表示2天。(追问:还可以表示?)还可以表示3、4、5……(是由谁决定的?)统计数据。

师:如果雷阵雨的天数是7天,在图中应该怎样表示呢?(可以用半格表示)从这幅统计图中,你可以得到哪些信息?(略)

师:北京7、8月份的天气情况有什么特点?(引导得出:多晴少雨。)9月份开始将进入秋季,请你预测一下,会是怎样的天气状况。(略)

结合以上的分析与实践,认为关于本课内容的教学,需要使学生在整体感知统计知识的基础上,完整经历数据收集、整理、分析的过程,而这样的过程正好对应了数学知识学习的经验基础、形成路径与联系发展,这对于学生“数学学习”能力的形成与提升具有非常重要的现实意义。在实际教学中,教师还可以组织学生在课前、课后依据生活实际进行调查统计,并以此作为课堂教学的主要素材,从而使学生更加深刻地体验到统计在生活中的作用,激发学习的兴趣和热情。