煤的秘密

2017-02-28残雪

残雪

(一)

我们这里是林区,地下到处都是煤。我们守着这大笔财富,生活却实在过得清苦——整个春天吃不上米饭,只能喝番薯汤,我们连番薯皮都要吃掉。周围这几个大的村庄都是这样的。但一说起煤,每个人脸上都会大放光彩。

家里烧饭烧到半途,母亲高声叫唤起来:“二保啊,去后面撮点煤来!”

她不说“挖”,说“撮”,因为用不着挖。

我挑着箩筐,拿着小耙子去了坡边。那坡是一座煤坡,大家都在那里取煤。

每家都是地灶,灶眼特别大,像脸盆那么大。既然生活在煤山下,烧起火来就特别有气势。冬天夜里我们都不点灯,将火烧得旺旺的,整个房里都照得红彤彤、亮堂堂。坐在火边的宽凳上多惬意,可惜饥肠辘辘,就啃一点烤萝卜片充饥。我和妹妹青香特别喜欢朝那变幻万端的火眼里看,那么多令人振奋的景象,可比万花筒好看多了。青香瞌睡沉沉地问我,要是煤山全部烧起来了,我们跑不跑?没等我想出回答的话,她就在宽凳上睡着了。而我,为这巨大的问题所震惊,以小孩子的脑力努力思考问题的种种解决办法。

穷苦的原因是因为苛捐杂税,种出来的粮食大部分都被收走了,剩下的那点根本不够村里人吃。但我们大家并没有“苦熬”的感觉。想一想,应该是因为煤。那么多的煤,随便烧,取之不尽,用之不竭!我们还能不满足吗?听说那几个大城市里每年冬天都要冻死一些人。那可怕的传说使得我们每个人用夹衣裹紧自己瘪瘪的肚子——我们冬天没有棉衣穿,只有一件夹衣。

“有了煤,这日子就过得下去了。”爹爹半闭着眼说,吐了一口烟。

我,青香,还有木香都一声不响,我们暗暗地消化着他的这句话,想像着“日子过不下去”的那种惨状。

过了一会儿,木香告诉我说,有两个外乡人为争煤打起来了,他们用独轮车推走了两大筐。这可是爆炸性的消息啊,他们为什么要争?这里遍地是煤啊!

我们开始深思这件事。多少年都已经过去了,我们从未见到外乡人到我们这里来拖煤,是一种什么东西在保护着此地的物产?我们太嫩,想不通这种问题。但思考令我们的性情变得深沉了。木香表示,如果下次有外乡人来,她就要去同他们攀谈。木香比我大两岁,她应该是具有那种勇气的。

有一天下午我和木香进山了,我们去采那种上等的块煤,那种烧起来特别有劲道的货色。即使是优质块煤,方圆百十里的人们也知道,它们是采不完的,因为它们实在是太多了,好几座山都遍布着它们,刨去一点点表皮就露出来了,没人说得出是怎么回事。听说外省有开采煤矿的矿井,但我们从未见过。在我们这里,整座山全是煤,你需要时去挑回来就是,打矿井不是多此一举吗?

我和木香来到熟悉的处所,就开始将亮闪闪的块煤往箩筐里扔。扔到有大半筐时,木香停下来朝我做了一个手势,说:“二保,你听到了吗?”

我什么都没听到。可她说外乡人又来了。

我将四周看了又看,没有发现任何人的影子。于是我低下头继续选煤。

然而我肩膀上被人拍了一下。他们这么快就到了面前!像从天上降下来的一样。他们是两個矮小结实的汉子,一人一辆独轮车。其中一位自我介绍说他们来自湖区,他们那里最缺的就是煤。

“我们将煤运到附近的镇上,那里停着一辆卡车。”

另一位年纪大一点的这样告诉我和木香,他好像满腹心事。

“你们怎么不多来一些人运煤?”木香问他们。

听了木香的问题,两人都刺耳地笑起来,露出黑牙齿。

“山区的人,考虑问题同我们太不一样了。”年轻一点的那位说。

“会打起来,打死人,对吧?”木香进一步问道。

“算你猜对了。”年纪轻一点的那位严肃地说。

两个汉子交换了一下眼光,推着空车飞快地离开了。

这是怎么回事呢?木香后悔不迭,反反复复地说:“我真是个没脑子的人啊,我不应该说出那种事……”

我们走一走,歇一歇,将两担块煤挑回了家。爹爹笑逐颜开,说:“我还担心你们出事呢,差点要去山里接你们了。外乡人没欺负你们吧?”

“没有啊!”我和木香异口同声地说。

“他们两个人相互打,打破了头,他们运走满满一卡车煤!”

我和木香听了后心里都在想,那是肯定的,冬天快来了啊。我俩会意地笑了笑。木香的笑却像苦笑,大概她还在后悔自己当时的多嘴。在我们本地,没人会愿意将老乡之间的不和泄露出去,可能湖区的人也是一样吧。

晚间,我们坐在灶边烤萝卜片吃,看那艳丽的块煤变幻着色彩。我突然听到木香在嘀咕:“打起来,会不会打死人?”我的姐姐心事真重啊。

妈妈从炉膛底下拨出一只大番薯,我和青香欢呼起来。但木香不为所动,她好像中了邪似的。妈妈悄悄地对我们说,木香说不定在想出嫁的事了呢。然而我觉得一点都不像那种事,因为木香告诉过我,她两次见到的是不同的外乡人。她只是对家乡以外的事有好奇心罢了,她是那种喜欢对所有的事都深思熟虑,弄个水落石出的女孩,我认为她在家乡人当中出类拔萃。

火苗欢快地跳跃着,我眼前老是浮现出那两个外乡人的样子,他们太特殊了。我甚至想,他们也许是强盗一类的家伙,是来我们的煤山点火的。青香不是也担心煤山会烧起来吗?这是不是某种预兆?不过此刻青香正在啃番薯,一副蠢样子,她会有什么预兆呢?

青香又睡着了。木香瞪着一双大眼注视着灶眼,我知道她的念头离不开外乡人和煤山。她在苦思苦想,我觉得她在想一些恐怖而又诱人的事。

夜渐深了,爹爹停止了抽烟,叹了一口气,说:“女大爹难当啊。”

他起身去了里屋。

青香受了惊吓一般,一蹦就起来了,她撞撞跌跌地往自己的卧室走去。

木香轻轻地笑,她站起来留火。我同她像两个密谋者一样,不时会意地点点头。我决心追随我姐姐,因为我也为同样的事所吸引,但我还不清楚那是什么事。我只知道,追随木香就会接近那种事。火已经留好了,只剩下一个洞眼蹿出蓝色的火苗,像要对我们讲述块煤的故事一样。我听到了木香在心里叹息:“这些煤啊!”我将她的叹息说了出来。

黑暗中,我发现她的头部消失了,她的身体移向门外。

“二保,我先去睡了。”她的声音在外面堂屋里轻轻响起。

我一点瞌睡都没有,就走到堂屋里,看着地上的月光发愣。突然听到爹爹在我背后讲话,吓了我一跳。

“你们都大了,都可以自行其事了。”爹爹的声音有点怪。

他是什么意思呢?是赌气吗?也不像。

“爹爹,我们的煤,挖得完吗?”我小心谨慎地问。

“怎么可能呢?”他责备地说,“族谱上说我们有四十代人住在这里了,旁边那几个村子历史更长。可是据我爷爷说,这煤山还长高了。煤是挖不完的,等你成年了就知道这一点了。”

他突然打了一个哈欠,说要睡觉了,就进去了。

我看见水缸旁边蹲着一个黑影。他站起来了,啊,是那外乡人!是年纪老一点的那一位。他走拢来。

“二保啊,”他说,他的口气就好像是我的亲戚一样,“今天我本应跟卡车一起回去的,我却留下来了。不知怎么我就是想留在你们村里。”

“您是想同煤待在一块,对吧?”我说。

“这是一个原因吧。另外一个原因是厌烦了同人打架,我怕死。”

“您不怕饥饿吗?”我自作聪明地问。

“我当然怕饥饿。会到什么程度呢?”他凑近我诚恳地问道。

“会到——会到想死的程度。”

“真的吗?”他一把抓住我的肩头。

他的口里喷出老年人的气味,我厌恶地甩脱了他的手。

“二保啊,叫客人到我房里来吧!”爹爹在里屋喊我。

我领着老汉进了房,指给他爹爹卧室的那张门,他一声不响地进去了。

卧室里立刻响起了奇怪的谈话声,就像镇上那老式录音机在放怀旧的歌曲一样,时高时低的。那一夜,爹爹房里的说话声没有停息。我一轮一轮地醒来,梦中的大火烧得我四处逃命。青香老在我耳边说:“我们跑不跑?我们跑不跑……”到处都是人,我在烟雾中摸索着,希望看到木香的身影。可是她在哪里?

外乡人在我家里住下了。奇怪的是木香对他并没有兴趣,她在他面前冲来冲去的,从来不招呼他,就仿佛他不是一个人,更不是家里的客人。爹爹也不责怪木香的无礼,现在轮到爹爹心事重重了。

冬天来了,我们一家人围炉烤火时,尺叔(外乡人)就坐在最里面的暗处。我们时不时地听见他发出惬意的哼哼声,大概他的一生从未得到过这种高级享受吧。白天里他告诉过我,湖区的冬天,到处是冰,手脚和脸全冻烂。我记得他从未抱怨过肚子饿,而且他明显比我们吃得少。莫非他需求小?真不可思议。

就在我们吱吱嘎嘎地啃萝卜片时,突然听到尺叔说话。

“这里真是一块风水宝地啊。”

“同你家乡相比,不是挺无聊的吗?”木香嘲弄地说。

“我嘛,已经忘记家乡的那些事了。有时我想回忆,怎么也回忆不起来。家乡成了影子,缩进一个黑洞里去了。有一件事我还记得,这就是那里的人都认为煤是很可怕的东西。所以他们才要跑到这里来掠夺啊。”

尺叔的聲音在暗夜里额外清晰,也许是因为我们都在屏住气聆听吧。我被他的话震得脑袋发晕。他说完后没人接着他说,只有木香发出了一声冷笑。随后门吱呀一响,她到外面堂屋里去了。“二保,你这个呆鹅……”她一边说一边越走越远。这么冷的天,我的姐姐到哪里去了?

母亲坐着没有动。她知道木香的性情,这个女儿谁的话都不听。

外面起风了,风在山里呼叫。房里是多么温暖啊。沉默中,我知道了大家都同我一样的想法。这种天,围在火炉边才是正当的行动。即使我要追随姐姐,也得等到明天白天。唉,让她骂我呆鹅好了,她的骂是一种疼爱。只有她听得懂外乡人的话,我是听不懂的,有什么办法呢?当然,爹爹也听得懂。

夜越来越深,灶眼里的煤火越来越旺,房里的氛围就仿佛是有一件紧急的事要发生了一样。只有青香侧身躺在宽凳上打呼噜。

过了好久我们才听到木香回来的声音,她直接回她的卧房去了。尺叔瓮声瓮气地说:“她出去看望他们去了。”爹爹点头附和他。我不知道尺叔所说的“他们”是谁,这种夜晚,外面怎么会有人?木香的秘密活动别人很难猜出来,我隐隐约约地感到同煤有关。那么,也许尺叔指的就是煤?

我是下午一个人上山的。夜里下了雪。我走到那些熟悉的地方,发现有些异样,那些取煤点变得显眼了,都是上等的优质煤露在外面,选都不用选,多么奇怪啊。它们是夜里涌出来的吗?还是姐姐对它们施了魔法?

白雪的世界里出现了一个红色的小点,越来越近了,是一位外乡姑娘,穿着红棉衣,她那双大手被冻得裂开了许多裂口。

“我要来亲眼看一看。”她说,“我在卡车上冻了一夜来到这里,就为亲眼看一看。凌晨两点钟那会儿我觉得自己快被冻死了。”

我向她指点着亮闪闪的块煤,她快乐地笑着,她的脸像桃子一样红艳艳的。

“那么,你也会像尺叔一样留在这里吗?”我问她。

“当然不。煤乡是我的梦,人怎么可以老停留在梦境里?啊,对不起,失礼了。你想想吧,我为了来见它们差点搭上了我的小命!哈!”

她说她要回去了。我有点着急,结结巴巴地对她说:“你就要走吗?可是,可是你还没见过我们这里的人啊……”

“你们这里的人,不就是你这个样吗?”她嘲弄地说。

“不对,比如我姐姐,就不是我这个样,你一定要见见她。”

“我已经听人说起过她了。她是个包打听。”

女孩走远了,她是去镇上搭车回家。湖区的人真怪啊,从那么远的地方来,差点冻死,就为看一眼我们这里的煤。

当我将煤耙进箩筐时,我发现它们不再一律是优质煤了。差的和好的混在一起,我一边耙一边选,淘汰那些太差的。我心里的疑惑不断上升。刚才湖区的女孩快要到来时,这些煤是怎么回事?现在它们又变回去了,莫非它们像人一样爱虚荣?还有,这个女孩对我姐姐不感兴趣,有点鄙视地说她是“包打听”。大概湖区的人最不喜欢外面的人打听他们的情况。木香已经看出了这一点,不过她不死心,她要一钻到底,她就是这种性情。

我暗暗地认定这种局面是煤造成的。可是煤山一直在这里嘛。从我记事以来,我们小孩就在这里安安静静地成长,从未有过外乡人来扰乱我们的生活。可是姐姐,她是不同的……难道是木香引来了外乡人?我被自己这个阴森的念头吓了一大跳,天哪!我忽然又记起她的一些独特之处,比如她最喜欢用自己的赤脚将加了水的煤和黄泥捣匀,闭上眼踩呀踩的,动作那么柔和,还哼着山歌。还有就是她总是在水塘边看自己的倒影,好像要从那影子里找什么东西似的。

挑着煤踩着雪往家里走时,发现这山里只有我一个人在走。这种天,别人是不会出来采煤的。我之所以出来了,是因为看到姐姐的眼神,心里就产生了某种预感。果然,我一进山就遇见了湖区的女孩。可是遇见了又怎么样呢?我连一丁点儿消息都没有从她那里打听到,她的嘴紧得很。她当然是从湖区来的,我一提尺叔,她就心領神会的样子。那些煤……

我决定不将遇到女孩的事告诉木香,这事太令人扫兴了。

我一进屋,尺叔就夸我了。

“了不起啊了不起!天寒地冻的,本可以在家里烤火,却惦记着家里的煤。山区的孩子就是吃苦耐劳。”

我发现他说话时居然同木香交换着会意的眼色,他什么时候同我姐姐结成同盟了?他俩不是一直互不买账吗?

“二保啊,你该没有后悔吧?”姐姐拍拍我的肩头,关切地问。

“没有啊。为什么事后悔?”我茫然地反问。

“你都知道嘛。”她肯定地说。

尺叔拍着双手喜气洋洋地说:“这两姊妹在说黑话!真贴心!煤乡的人真朴素!”

但我一点都不高兴,我怀疑姐姐已经知道我同那怪女孩相遇的事了,说不定他们仨见过面了。虽然我看见她往镇上跑,也许那是迷惑我,也许她实际上跑到了我家,还说了我的坏话。唉唉,我同姐姐的关系怎么成这个样了?是因为尺叔,还是因为煤?为什么爹爹要将尺叔老留在家里?我一边这样想一边在心里谴责自己的刻薄。我的这些念头太不符合煤乡的做人的标准了。

“你脸上脏兮兮的,洗脸去!”木香命令我。

我在厨房里洗脸时隐约听到这两个人在议论我。

“他还小……他看不出美莲的意图。”尺叔说。

“您这样认为?哼……”

我心里恨恨的,恨尺叔。可恰好此时青香在我背后说话了。

“尺叔真有趣,我舍不得让他走。”

“他要走吗?”我心里燃起希望。

“不会。爹爹说我们这里成了他的第二故乡了。”她傻乎乎地说。

“你不会是尺叔派来侦察我的探子吧?”我突然说。

“你说什么……你说什么呀……”她哭起来了。

我愤愤地走开去。

外面又下雪了,真冷啊。尺叔将屋里的火烧得很旺,火上在蒸番薯。尺叔很快就学会了烧火,而且他最关心这炉火。这一来木香就少了许多事,所以她现在老跑出去。我不知道她跑到哪些地方去了,似乎只有尺叔知道,可他从来不透露给我。

我并不稀罕外乡人,我只关注木香。在我眼里,木香是世界上最聪明的人,我要是能弄清她心里的一半念头就好了。很显然,现在她和尺叔都把我当小孩子,他们有事瞒着我。现在我越回忆那湖区的女孩,越觉得这些外乡人不怀好意。不知他们对我们的煤山做了什么手脚,使得煤发生了古怪的变化。如果我今天不去山里采煤,我还不知道它们会是那个样子。煤知道女孩从那么远赶来看它们了,才变成了优质煤吗?还有我的姐姐,她是跑出去看煤去了吗?

我爹爹在咳,我忽然觉得他也许会死。我有回听到他对母亲说:“我不担心你们,在煤乡里,有什么可担心的呢?”

他固执地认为我们这里遍地是宝。可我并不相信。我们不是连饭都吃不饱吗?而且我们从未去过大城市,只是听一位老伯伯讲述过大城市的模样。我们走得最远的地方就是镇上,爹爹也如此。那位老伯伯告诉我们说,大城市的人天天吃肉,冬天被冻死的都是乞丐。我和青香听了他的话,都对大城市的生活感到害怕。我们觉得自己要是去了大城市,就只能当乞丐,决不会成为吃肉的人。但木香并不害怕,她缠着那位老伯伯打听了很久。老伯伯在对我们讲述大城市的当年就去世了。

原来那女孩的名字叫美莲。她倒是有个好名字,可她的性格太刁钻了。她来到我们这里,有什么样的意图呢?要木香才看得出,可木香又不愿告诉我。我去山里采煤,不就是为了帮她多干活,帮她打听信息吗?她却不领情!她用不着我的信息,她同美莲已经联系上了,全是尺叔在牵线。啊,爹爹在唤我!

“二保,今后你的性情要改。你要将一些事放开去。不然的话,即算在煤乡生活,也会越来越难。”爹爹说这话时眼睛看着别处。

“爹爹,您是想说,我会死吗?”

“你真聪明。你差不多和木香一样聪明。不过总有一天,青香会超过你俩。”

我回想起青香的傻样子,不由得笑起来。

“笑什么呢?”爹爹严肃地皱了皱眉头,“有的人的聪明从不外露。”

我沉默了。我记起我小的时候也咳,人们说我也有肺病。后来我的病好了。可是住在村尾的远林有次生我的气,就警告我说,肺病是好不了的,年纪大了时仍要发病的。那种警告我记在心里。什么时候我就算“年纪大了”呢?他说得太含糊,令我没法预防那种事。所以有的时候,我就将那种警告抛到了脑后。爹爹当然没有忘记,可他以前从来不说,就好像我没有病一样。我们家只有我遗传了爹爹的肺病,女孩们都很健康。不过我觉得木香也有病,她的病在心里。

“你妈最疼的就是你。你多干活吧,对你有好处。”他忽然又说。

我听不懂这种打哑谜似的谈话,情绪一下子变得暗淡了。

尺叔过来了,笑盈盈地对爹爹说:“这位是个小英雄!这种天气,他敢一个人上山,要多大的勇气?”

爹爹听了他的夸奖很高兴,点着头,用下巴朝某个方向示意着什么。爹爹和尺叔谈论过我的病吗?

我们站在房里谈话时,木香探进脑袋,毫无表情地看了我一眼又缩回去了。

我真悲痛。

今年冬天的雪下得特别大。现在每家都在屋后的山坡上取煤了,只有我还念念不忘大山里的那些优质煤。当我提出要去大山里采煤时,木香就说她不批准我去。

“你是只呆鹅,去那种地方也不会让你变聪明。再说你已经去过一次了,给我惹了一堆麻烦。”

“那是什么样的麻烦?”我问道,心里存着希望。

“我不想说。那种事过去了之后就没人想说了。”

“可我知道是美莲惹你生气了,她是个坏女孩。”

“胡说八道!你不要自以为是了,会把事情搅得一团糟的。”

我心里的沮丧没法形容,我永远是个外人。就因为我有病。木香不让我去山里,倒并不是因为我有病。她很少怜惜我,我为此心里对她充满感激。啊,我多么想变得同她一样聪明啊。可那是妄想,我明明看不透發生在身边的这些事嘛。不过我心里无端地有种预感,只要天气变好,木香就会从家中出走。我觉得她的想法得到尺叔的赞同,她已经等得不耐烦了。她大概经常独自一人去大山里,她认为我太笨,不能理解那些煤,所以反对我去。唉,木香!她同那山上的煤,还有湖区的女孩,还有尺叔,他们之间是怎么回事?爹爹不是说,有了煤就过得下去了吗?他的女儿却每时每刻企图将自己置于危险之地。也许爹爹的话是嘲弄我们?我现在常感到房里太热,这都是尺叔的功劳。我已经同青香商量过“跑不跑”的问题,结论是死守在此地。

有一天雪停了,我看见木香独自出门,便悄悄地跟在她后面。

果然,她去了我们常去的大山——白山。我远远地看见她在绕着山腰走。

后来有一个小红点从小路的对面过来同她汇合了。我激动起来:那是湖区女孩美莲啊!她俩站在那里看山顶,我躲在岩石后面看她们。忽然,她俩不见了。怎么回事?我奔过去寻找她们。

在她俩驻足的地方什么都没有,只有被雪覆盖着的煤和松树林。哈,我终于发现情况了!有一棵被雷电击倒的大松树的根部裂开了,朝裂口望进去,里面黑洞洞的。木香她们一定是进到里面去了。我小心翼翼地往里走,我感到自己是在走下坡路,那么这个洞是通到下面去的。洞里很温暖,前方还浮动着点点红色的火星。一会儿我就听到了木香的声音,不过她离得比较远。慢慢地就热起来了。

啊,那些火星增多了!我开始出汗,头发也变得湿漉漉的。我跑不跑?

“木香!!”我绝望地喊道。

她回答了我,我听不清她说什么,显然她很愤怒,那愤怒是冲我来的。

我掉头往回走。但是因为什么都看不见,我弄不清我是在往哪里走。

多么热,这些煤烧起来了吗?它们发起怒来真凶恶,我要完蛋了。现在我已经看不到红色的火星,但我能真切地感到热浪朝我扑来。多么可怕,我应该离开,可我却在向它们跑去,我跑到它们里头去送死!我止不住自己的脚步。

“二保,现在向右拐吧。”木香冷静地说。

我出了树洞,站在雪地里,满脸都是湿的,不知是汗还是眼泪。

在我的前面,木香和美莲若无其事地边走边交谈。我赶上前去观察她俩,发现两个人都没出汗。怎么回事?那些煤优待她们吗?我真羞愧啊。

“你弟弟还太嫩。”美莲说,回过头来冲我一笑。

她这一笑就抹去了我心里的所有的委屈。我听见木香对美莲说我“需要锻炼”。

木香真是那样想的吗?可她为什么不批准我去大山里?或者,不批准其实就是批准,看看我的勇气有多大?走了一会儿木香和美莲就要分手了。木香在劝美莲快回家去,她说我们煤乡“其实并不安全”。美莲回答说她知道不安全,就因为这,才有刺激,要不她一轮又一轮往这里跑干吗?她说得木香笑了起来。这时美莲反而收起笑容,说她得去赶车了。她跑起来,一会儿就不见踪影了。

我问木香我们这里真的不安全吗?木香仰着脸想了好一会,说:“我说的是我们自己。我们都会死。她如果留下来,她就不安全了。”

“你也会死吗?我以为只有我一个人会死呢。因为我有病。”我焦急地说。

“我也有病,你还不知道吧?如果我还在这里拖延的话,我非死不可。”

我不敢问木香她有什么病,我被这个消息弄得脑袋麻木了。那么,木香也要走了。她还在等一件事发生,那是同煤有关的事吗?那些煤,它们在地底下的活动可不像它们在炉子里的活动!

在离家不远的地方,木香命令我说:“你先回去吧。”

天黑下来了,木香还没回来。我忍不住问爹爹:“木香也有病吗?”

“她是思想病,她的思想有问题。”爹爹说。

“思想病会死吗?”

“可能吧。”

我担心她出问题,要去找她,却被爹爹喝住了。爹爹说现在她还不会有危险。“我担心的倒是你。”他又说,样子有点凶。

我一害怕,就不敢出去了。外面这么黑,我也找不到她。

爹爹早早地就轰大家去睡觉,地灶边只剩下他和尺叔。

我躺在卧房里,又听到了那种录音机里传来的声音,有声有色的。是爹和尺叔在谈话,可惜我一句都听不清。我疑惑地想,这个湖区来的老头是怎么成了我家的主心骨的?好像是,爹爹一直就在等他来!我在迷糊中听见木香进屋的开门声,一下子就被惊醒了。尺叔热情地向她寒暄,她回答了一句什么就哭了起来。接着是爹爹安慰她的声音,她提高嗓门和爹爹吵了几句。“我决不走老路!”她喊道。忽然,他们三个人的声音又变得和谐了,好像在商议什么事。我于是想到木香今夜的出行是他们三个人预谋的,两个老人对木香抱着很大的期望,但他们与木香在某些方面有意见分歧。

那一夜,我对我姐姐的崇敬达到了巅峰。她究竟是什么材料做成的?她能看见我所看不见的事物,并且她总是那么镇定,比村里所有的男孩都要镇定。然而她又胆大包天。我隐隐地感到也许因为木香如此与众不同,所以两个老人将自己实现不了的希望寄托在她身上了。她成了他俩的眼睛和耳朵,还有心灵。只有她,能够和大山里的那些煤打成一片。她,还加上湖区来的美莲,她俩已经去探过险了。真是两位天不怕地不怕的姑娘啊。而我,直到现在也没能想清昨天发生的事。我努力回忆那个被雷击而裂开的树洞,回忆我是怎么进去的,然后又遭遇了一些什么。但那一切回忆就像那个洞里一样黑,一点都猜不透它的含义。然后我就被木香救出来了。那种处境可是够可怕的,那些煤似乎在愤怒地燃烧。也许木香和美莲是去下面引火?是不是因为我发现了真情,木香才如此生气?然而她还是救了我,因为她是我的姐姐啊。我在睡去之前生出这样一个念头:可怕的不是这些煤,而是人对煤的看法。这个念头似乎让我安心了。我就在斑鸠的叫声中进入了深深的梦境。

第二天早上我醒来时,居然听到爹爹和尺叔还在地灶边大声说话。难道这两个人整整一夜都在谈话?多么可怕啊。

“这地方有了木香这丫头,我们的事业就后继有人了。”爹爹说。

老天爷,他竟然用了“事业”这个词!那是桩什么样的黑暗的事业?要用性命去打拚的事业吗?我脑海里出现了白茫茫的山,还有雪地里的细瘦的身影。我心中激情涌动,用力一滚就翻下了床。

当我揉着眼走到地灶那里时,却没看到爹爹和尺叔。灶里火已经熄了,他们夜间没有留火。没有生火的房里冷清清的。母亲悄无声息地进来了,她是来生火的。

“妈妈,爹爹和尺叔夜里在什么地方?”我问。

“两个老家伙溜到山上看雪去了。真有雅兴。”

“可我听到他俩一直在灶边谈话,谈了整整一夜。”

“有可能。”母亲笑起来,“这两个人神出鬼没。你爹说自己死过好多次了,可他还在家里!二保啊,我劝你不要过多地关注他们的事。”

“可我并不关注。”

“那你一夜不睡,听他们说话又是怎么回事?”

“我没有刻意去听。他们的声音太大,我睡睡醒醒的,就听到了。”我争辩道。

“你竟敢责备你爹爹的声音大。他是有病的人,随时会死。”

我愤愤地冲到了外面。我在堂屋里用冷水洗了脸,刷了牙,心情渐渐平静下来。这时我看见木香回来了,脸蛋冻得红艳艳的。

“二保,我要带你去钻树洞。”她宣布说。

我惊呆了。她这句话像一个响雷,我感到整个堂屋里都在发出回音。

(二)

青香这傻姑娘,又躺在灶边的宽凳上打起了猪婆鼾。刚才她还在同我说话,问我地下煤矿在这一带是如何分布的,做出害怕的样子问了又问。如果她真害怕的话,怎么会一轉背就入梦了呢?这个狡猾的家伙,我得提防着她点。

“二保,你觉得你姐姐是去哪里了呢?”母亲问我。

她坐在灶边纳鞋底,一只手柔和地抽出麻线。我知道她并不为木香担心。她从来就没有为她担过心。

“大概是去湖区吧,”我随口说,“妈妈,你愿意她去哪里?”

“我愿意又有什么用呢?她才不会听我的。”

爹爹和尺叔都停止了抽烟,一言不发地坐着,不知道他们在想什么。

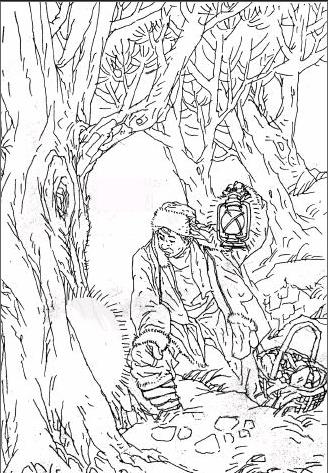

我忘不了那天下午的事。我和木香到了很深的下面,可能是煤矿的地下层。那里一点光线都没有,幸亏我们带了矿灯,矿灯是在镇上的旧货摊上买的。矿灯变得幽幽的,只能照到脚下一点点地方。用手一摸,就知道周围都是最上等的货色。但也不一定,也许只是红土层呢?矿灯微弱的光线照不出颜色。我其实带了打火机,但我不敢点燃,害怕这些煤像上次一样烧起来。我们已经来到了比上次深得多的地底下,如果它们燃烧起来。我们非死不可。木香要我坐下来休息。

“有病并不可怕,兴许还是好事呢。”她是说我。

她说着就捏了捏我的手,令我感到心神激荡。

突然,我捕捉到了单调均匀的挖掘声。木香说可能是湖区的美莲,也可能是她那里的某个汉子,因为“他们最喜欢同煤矿较劲,没事就挖来挖去”。

当我和木香屏住气倾听时,挖掘声却又停止了。

“木香,我们上去吧。”我声音颤抖地说。

“好。”

我姐姐镇定地站了起来,走在我前面。我多么佩服她啊。

她一会儿往左拐,一会儿往右拐,我几乎跟不上她。可是很快我们就看见那着火的煤层了。那么可怕!我被呛得发不出声。木香将我往旁边一推,独自朝那火海走去。我跌在黑乎乎的水沟里,动弹不得。有人在叫我。

“二保,你伸出手来啊,你这个怕死鬼!”

我朝前伸出一只手,那人一把抓住,用力一拽,我就到了外面的露天里。

原来是那矮小的湖区汉子。他显得更瘦、更憔悴了。

“你在干什么?”我问他。

“探险啊。”他茫然地说,“我们不像你姐熟门熟路,我们远道而来,可我们,也有好奇心。你说是不是?”

“可能吧。”我拿不定主意怎么回答他,“你发现了什么?”

“糟糕的就是什么也没发现!我只要一靠近那些煤,就被弹开了。比如刚才,我以为我已经死了呢,结果却跌在水沟里。”

“你不怕死,对吗?”

“对。可这里没有机会让人送死。我试过好多回了。煤的意图捉摸不透。”

他显然不想和我多说了,他往旁边一条岔路走掉了。我看见他的衣服下摆被烧焦了,他的头发也被烧坏了,散发出臭气。上次我和木香遇见他时,他还是个年轻的汉子,现在他已经显老了。这个家伙老在我们的煤山里转悠,是要找什么呢?或者什么都不找,只是像他说的,在试探煤矿的意图?湖区的人老奸巨猾,永远不讲真话。比如尺叔,我就从来不知道他话里的意思。这个人一定在胡说八道,谁会故意去寻死呢?他居然知道我的名字!当然,是他们的人告诉他的……或者竟是木香告诉他的。他妒忌我姐姐,因为她可以在火里头穿来穿去,不受损伤。他们这伙人,究竟跑到这里来搞什么样的活动?他们都在湖区活得不耐烦了吗?他们现在已经不再来拉煤了,看来以前他们用卡车拉煤回去,并不是为了取暖。

我不敢把这事往深处想,一想就感到毛骨悚然。哈,木香出来了,她若无其事地在我前面走!我一叫她她就站住了,转过身来。

“有人要跟你捣乱,就是上次来的那个湖区人。”我说。

“我看见他了。他不算什么,尺叔才是真厉害。”木香若有所思地说。

“你真行。”我赞赏地说。

“那人在撒谎,”我又说,“他说他是来寻死的。又说他死不了。”

“这没什么稀奇。周围全是这种人,我慢慢地把他们弄清楚了。我问你,二保,你干吗要对这种事有这么大的兴趣?”

“因为,因为……因为我有病啊。”我结结巴巴地说,“再有就是,我想向你学,什么地方都敢钻去,火也烧不着你。”