当代大众文化语境下的文学经典化

2017-02-22綦天柱胡铁生

綦天柱+胡铁生

摘 要:当代大众文化语境是后现代社会发展的必然结果。在该语境下,文化产业蓬勃兴起,传播手段层出不穷,文艺日趋娱乐化,新型大众文化及其全新的意识形态运作方式令既有的文学经典化之路受到了前所未有的挑战,“文学已死”的呼声不绝于耳。而三十余年来,诺贝尔文学奖获得者在其创作中,采取与时俱进的积极态度,结合本质主义与建构主义,坚持个性化发展,既为当代大众文化与文学经典化之间的矛盾做出了合理的诠释,也为当代文学的发展找到了新的出路。

关键词:大众文化语境;当代文学;经典化

作者简介:綦天柱,男,文学博士,长春师范大学外国语学院副教授,从事比较文学和比较文化研究;胡铁生,男,法学博士,吉林大学公共外语教育学院教授,吉林大学文学院博士生导师,从事比较文学、应用语言学和政治学研究。

基金项目:国家留学基金管理委员会资助项目“美国文学研究”,项目编号:CSC97822032;吉林省社会科学基金项目“莫言研究:域外影响与自主创新”,项目编号:2014B26

中图分类号:I021 文献标识码:A 文章编号:1000-7504(2017)01-0132-11

在文学发展的历史长河中,优秀作家以精英文学为创作导向,留下众多经典作品,为人们了解社会的发展提供了文学佐证。社会发展到后现代阶段,后现代性催生的大众文化语境对文学格局产生了重大影响,精英文学边缘化和大众文学市场化成为当代文学的基本特征,“文学已死”成了学术界热议的话题。然而,三十余年来,在全新的大众文化语境下,诺贝尔文学奖获得者以其创作消解了大众文化与文学经典化之间的矛盾,为当代文学的发展及其在新形势下的文学经典化找到了出路。

一、当代大众文化语境下的大众文学特征

在当代文学语境下,对大众文学经典化的解读可谓众说纷纭,只有从学理上厘清大众文化与大众文学产生的背景、大众文化与大众文学概念的内涵与外延及其相互关系,才能做出合乎事实的诠释。否则,论述大众文化语境下文学的经典化研究就会偏离其实质而流于形式。从结构论的视角来看,由于文学是文化的体现,因而大众文化语境催生了大众文学,这样的逻辑推理似乎天经地义。然而,在后现代主义多元文化视域内,大众文化和大众文学的形成及其运行机制却是极其复杂的现象,因为在当代大众文化语境下,“大众文学”本身既是一个极具探讨意义的概念,又是精英文学边缘化的肇因,同时也是当代文学经典化之路的核心悖论之一。

考察大众文化(mass culture或popular culture)语境下的大众文学,首先需要从认识论的视角入手。有中国学者认为,康德(Immanuel Kant)和本奈特(Jonathan Bennett)就实体观展开的哲学论争中,康德的实体学说为知识的可能性奠定了基础,而本奈特对康德的质疑本身就是值得质疑的,进而肯定了康德“实体”的必要性和持存性。[1]康德的实体观既驳斥了经验主义实体观又否定了理性主义实体观。马克思主义认识论则认为,思维是一个实践的问题,“人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,亦即自己思维的此岸性”[2](P16)。当代马克思主义学者杰姆逊(Fredric Jameson)则从资本主义的文化逻辑入手,将“后现代主义”界定为“文化生产过程和社会关系中某些深刻的裂变”[3](自序,P4-5)。上述观点为学术界认识当代文化与文学之间的关系提供了哲学上的认识论依据。

不同于主流的精英文化,植根于市民阶层的大众文化实质上与现代工业社会相伴而生,在当代社会中则与市场经济的发展一脉相承;从微观层面来看,又与传统农业经济社会中的民间文化和通俗文化有所区别。该文化的基本特征是通俗性、流行性、商业性、普及性、大众传媒性以及娱乐性。从某种意义上讲,大众文化在人类文化发展史上并非新鲜事物,但作为一个术语正式出现,则应归功于西班牙哲学家奥尔特加(José Ortegay Gasser)。在《民众的反抗》(The Revolt of the Masses,1930)一书中,奥尔特加将大众文化界定为某一地区、某一社团或某一国家中被广大民众普遍信奉与接受的一种新的文化表现形式。奥尔特加认为,“大众”在概念上指的是“既不能决定其自身存在,又对社会无决定性作用”的群体。[4](P1)这一界定出自“形而上”的哲学抽象思维,又与“形而下”的世界本源联系在一起,即“形而上者谓之道,形而下者谓之器”(《易经·系辞上》)。不过就“大众”这一术语而言,奥尔特加的界定已经无法解释文化的当代演进现象——显然,由“大众”构成的文化,其内涵必定是以主流文化作为参照物而存在的一种文化现象,出发点和归结点是民众生存、需要与幸福的一种人文文化形态。历史演进到20世纪30年代,众多学者从文化的本质特征出发提出了全新的理论,例如霍克海默(M. Max Horkheimer)的社会哲学、洛文塔尔(Leo Lowenthal)的艺术性文学、弗洛姆(Erich Fromm)的人本哲学、阿道尔诺(Theodor Wiesengrund Adorno)的现代艺术论、马尔库塞(Herbert Marcuse)的新左派哲学社会学、哈贝马斯(Jürgen Habemas)的公共领域结构论等,均对资本主义社会的大众文化现象进行解剖与批判,进而形成了新马克思主义法兰克福学派,在学术界产生了重大影响。[5]

然而,法兰克福学派内部就大众文化产生的根源也有论争。如上所述,大众文化是与主流文化相区别而存在的,在形而下的哲学视域中,本雅明(Walter Benjamin)认为机械复制技术是大众文化形成的根本性原因,而洛文塔尔则认为是商业因素导致了大众文化的兴起。虽然存在分歧,但两者均从不同侧面指明了推动大众文化发展的基本动力。20世纪60—70年代,社会的后现代性日渐取代了先前的现代性,以反主流文化为己任的后现代主义思潮将大众文化推进到一个全新阶段。以杰姆逊为代表的美国新马克思主义学派从资本主义文化理论的分析入手,做了当前这个时期是晚期资本主义或多国化资本主义阶段的论断。在霍克海默和阿道尔诺看来,发展到这个阶段的资本主义社会中,技术仅仅是获得支配社会权力的基础,而在此基础上获得真正支配社会权力的依然是经济。当今文化产业技术逐渐消除了社会劳动和社会系统两种逻辑之间的区别,实现了标准化和大众生产。[6](P135-136)大众文化時代文化工业产品的拜物教特征导致了纯艺术的终结,大众消费控制着文化产业而实际上却落入文化工业操控的社会预购中,文化产业既操控了个体也控制着社会。阿道尔诺虽然并未明确臧否大众文化的娱乐性,但总体上却对其持否定态度。[7]比较而言,霍克海默的观点更加接近马克思主义经济基础决定上层建筑的理论,因为大众文化可归为意识形态层面,而意识形态则属于上层建筑层面。尽管大众文化属于非主流文化,但是大众文化已成为当代社会中人们日常生活的重要组成部分,是大众交往和互动的主要方式,并由此形成了大众的群体认同感和主体意识,尤其是现代媒介在人们的生活中发挥的作用越来越大,极大地拉近了个体的人与环球重大事件之间的距离,人们对事物的感受与认识不再完全出自亲身体验,在相当大的程度上是从媒介传递的过程中获得信息的。如果说传统意识形态具有自上而下功能的话,那么在大众文化语境中人们则自觉地跟随现代传媒所形成的全新意识而采取行动。

大众文化土壤必定会滋生出大众文学(mass literature,popular literature或literature for the populace)。法国哲学家、后现代思潮理论家、著名解构主义学者利奥塔(Jean Francois Lyotard)认为:“文化存在于一个民族与世界和与它自身的所有关系之中,存在于它的所有知性和它的所有工作之中,文化就是作为有意义的东西被接受的存在。”[8](P104)在当今社会的后现代语境中,具有宽泛性和开放性的大文化概念(Macro-culture)解构并重构了具备“永恒价值”的“高雅文化”或“精英文化”,并在此过程中催生了与民众日常生活关系更为紧密的流行文化和大众文化。由于经济利益的驱使与“碎片”“拼接”“复制”等技术的应用1,大众文学在体裁和题材上的特点以及“书写”形式更为突出,如武侠、侦探和言情等类型的小说可以在现有材料的基础上经“复制”和“拼接”后(常被堂而皇之地称为“互文性”),轻而易举地成为一部(篇)新的作品,进而促使文学创作形成了“产业化”和“批量化”的新现象。此外,明星化、符号化和时尚化等与“精英文化”几不兼容的特性也成为大众文化语境下当代文学创作的基本特征。因而,“大众文化具备了一种经济—文化的意识形态性,成为一种社会的强势话语”,“构成了当代文学发展的基本条件”,“影响与反影响,渗透与反渗透,成为当代文学的内在动力”。[9]之所以将当代文学与符号化和意识形态结合在一起,是因为这种现象与大众传媒语境下的大众消费观念紧密相联。在当今的大众消费时代,消费者在很大程度上消费的并非是商品的使用价值,而是其符号价值,表现的是“时尚”,引领的是“潮流”,而这一切都是通过商业广告得以实现的。当代文学既然处于大众文化语境中,也就难以规避大众消费机制的基本规律。于是,通过影视和网络等当代传媒手段,文学作品对人们的生活方式和价值取向无形中产生了举足轻重的意识形态宣传作用。所不同的是,在传统意识形态的宣传中,人们是处于被动接受的位置上,而在当代传媒语境中,人们则主动地接受这种生活方式和价值观。

在大众文化语境下,传统的文学表现形式被解构,传统价值观也逐渐被新的价值观所取代。后现代社会的不确定性成为当代文学的主流意识,文学创作手段日趋多元,语言实验和话语游戏等现象则彻底颠覆了文学的传统叙事策略。所有这些因素共同产生作用,进而构成了当代大众文化语境下大众文学的全新特征。

二、大众文学与文学经典化之间的矛盾

“经典是一种文化标杆,是文化核心价值的凝聚”[10],这一点已是学术界的基本共识。在文学经典的逐步形成过程中,浪漫主义、现实主义、现代主义等文学思潮在时间、空间、社会和文化等多个维度有机地结合在一起,社会认识、历史定位和文化反思经历彼此冲突、相互关联的过程,最终达成和解,在经典化的道路上建构起各自的权威。这些文学思潮均在人类社会转型特定时期内的关键节点上逐渐形成,因而往往与社会的变革、震荡甚至瓦解相伴而行。杰姆逊将这些文学思潮界定为不同历史时期人们的“心理结构”,“标志着人的性质的一次改变,或者说革命”[3](P157)。以此观之,当代大众文化语境下的后现代主义文学就是后现代社会中人们的心理结构体现。这种心理结构的特殊之处在于其文化的多元化性,表现在人们对既有生活方式以及价值观念的颠覆。文学不再遵从先前的传统,文学界亦无共同的行动纲领和行动路线。如果说“现实主义小说表现的现实是客观存在的,现代主义表现的现实是主观意识生成的,而后现代主义表现的现实则是由语言构造而成的”,那么在当今“市场经济和大众传媒的影响下,‘大众文学使‘精英文学边缘化,文学失去往昔‘轰动效应”的困境中[11],大众文学与经典化之间形成了一个难以破解的矛盾,或者说是一个悖论。

文学经典的权威是作品在相对较长的时期内逐渐建构起来的。就文学经典化而言,西方学术界有“本质主义经典化”和“建构主义经典化”之说。[12](P98)在前者看来,文学的内部要素是经典化的依据,作品只有在超越时空和具备创新美学特质的前提下才有可能成为经典,该观点长期以来一直在学术界占据主导地位,即使在当代文学批评中,类似观点亦不鲜见;后者则从文学作品与其外部的联系入手研究文学经典化的依据——文学作品经典化并非是被“认可”的结果,而是作家在不同空间和不同视角下从事创作的过程。在建构主义学派看来,文学经典化本身也并非一成不变,而是一直处于解构与重构的过程中。两种观点中,具有强势话语权的前者是文学经典化理论中的“经典”。然而,在后现代主义语境下,以佛克马(Douwe W. Forkkema)等为代表的文学经典化理论家则认为,文学作品的经典研究应基于作品的艺术品质本身、文学发展史及其接受的三个维度。浪漫主义、现实主义和现代主义文学思潮在经历了充分发展之后形成了各自的传统并构建起各自的经典,而处于大众文化语境下的后现代主义文学思潮既未得到充分发展,也未形成自己的传统就开始走了下坡路,因而此间的文学经典化无疑就构成了学术界思考并热议的话题。

20世纪70年代初期,后现代主义作为一个文学思潮(权且称其为思潮)开始兴起,不久就呈颓势,但其影响仍在很大程度上制约着当代文学的发展。推源溯始,后现代主义(postmodernism)发轫于20世纪初叶,意在指明思想和行动需要超越启蒙时代的窠臼,其影响遍及各个领域,且在不同学科内自成体系。在具有意识形态作用的文学范畴内,后现代主义代表着杰姆逊所论及的晚期资本主义或多国化资本主义阶段人们的心理结构,因而后现代主义文学也是当代大众文化语境下人们心理结构的反映。这种文化和文学现象在20世纪统领世界文学走向的美国文学中表现得更为明显(如果不算获奖时已入英国籍的T. S. 艾略特,美国20世纪以来共有12位作家获得诺贝尔文学奖),正如美国著名文学史专家、已故美国文化学会主席埃里奥特教授(Emory Elliott)在《哥伦比亚美国文学史》中所指出的那样,“美国作家所处的20世纪80年代与60年代大不相同。60年代美国文学出现了浮夸艳丽的形式革新和对作品主题的关注,这两个方面与后现代主义具有千丝万缕的联系”[13](P1161)。在小说领域,诸如荒诞与现实、诗歌与散文、批评与小说创作的结合,可被视为是后现代主义典型特征的继续,而“新现实主义”“魔幻现实主义”或“抽象派”等类型小说则是对当时大众文化语境的反拨。在文学与文化的关系方面,美国的优秀作家“继续致力于反对美国文化中的主流意识,并以大众的语言进行宣传”[13](P1162)。当后现代主义由盛而衰,“传统现实主义”又与现代主义中的“荒诞”结合起来,作家把目光投向现实生活的天地之中,不再像现代主义那样强调主观性、超小说和神秘主义,“现实生活”在作家的筆下变成“瞬息万变而又模糊不清的构成物”,成为“充满了大量信息、词句和意象的大杂烩”,这种现实生活的反映在文学语言上表现为“延迟”,其真实性也“令人怀疑而不可知”[13](P1163-1164)。例如,在美国后现代主义文学先驱海勒(Joseph Heller)洋洋洒洒五百余页的黑色幽默小说《第二十二条军规》中,通篇都充斥着话语的逻辑悖论——书名即是大写的CATCH-22(即《第二十二条军规》),而读者通读全书后也找不出这条军规的内容到底是什么——表面上这是一部战争题材的小说,可读者翻遍全书也看不到战争的场面,原来这部作品的创作宗旨是对美国军队内部集权制进行影射与批判,然而,虽然作者意在严肃批判军队集权统治,却又一直在玩文字游戏。简而言之,“这个世界是持续发生变化的荒谬存在,与后结构主义的文本极为相似”,虽然评论界对描写这个世界的“现实主义”也众说纷纭,但足以包容不同作家对“现实主义目标”的多样化主张。[13](P1164)

在大众文化语境中,不仅作家的创作走向了后现代主义,文学批评界也走向了“后批评”(Post-criticism或After criticism)阶段。如同后现代主义文学作品的“杂烩现象”一样,虽然“后批评”“是一个尚未得到充分论证的术语”,但“对文学批评活动的批判反思和批评者自身批评行为的重新定位”,却“具有重要的理论创新意义和现实针对性,预示着新世纪文学批评的新趋势”。这种文学批评倾向是对传统的“文学批评”以及后现代主义以来“元批评”的批判与反思,“强化了文学批评的悖论性、述行性和化域批判功能”。[14]美国普林斯顿大学福斯特教授(Hal Forster)认为,经历了20世纪80—90年代的文化论争,“大多数学者不再强调批评思维对公民参与(engaged citizenry)的重要性”,而是像文学创作的商业性一样,“依赖于企业赞助商”,传统的学术争鸣风气不复存在,文学批评也“丧失了相对独立的存在空间”,“道德权力”的文学批评合法性受到质疑,批评家的权力受到打压,文学的政治视角批评被视为禁锢的对象,而那些“怀疑批评家却声称要检验脱离非常态的文化”。[15]由此,批评家与批评对象之间形成了文学批评的人为鸿沟。

在当代美国社会中,大众文化的盛行与强势发展及其对传统文学的冲击是有目共睹的事实,在其他国家,情况也毫无二致。受几千年传统文化的影响,中国文学在封建社会形成了自己的文学传统,总体来看,其经典基本上植根于中国传统文化的土壤。在文学尚未成为一个独立学科之前,多数作家的成长历程基本上是先从政后从文的。此外,中国因有独立自足的文学资源并自成体系,其发展基本上与全球化或国际化因素并没有多大关系(盛唐等少数时期中国文学对周边国家的文化和文学输出除外)。中国文学的这种特征与以移民文化为基底的美国文学是截然不同的。封建社会末期,中国沦为半封建半殖民地国家之后开始与域外有了实质性的联系。然而,中国那个时期输入的主要是西方的政治文化和现代科学,即使有某种与外界的联系在客观上也肇始于域外强权对中国的入侵。新中国的成立为中国步入社会主义阶段奠定了基础。但是,由于中国几千年封建社会形成的文化传统根深蒂固,再加上早期苏联无产阶级文学的影响,从新中国成立到“文革”结束的近30年间,自上而下的意识形态运作模式在文学界占据统治地位,即使到了拨乱反正时期,正如莫言所言,中国文学仍“承载着许多不属于文学的职能”,“充当了当时拨乱反正的一种工具”;文坛上有些作家“利欲熏心”,“躲在自己的象牙塔里”,将文学作为“谋取名利的手段和工具”,因而,“严肃的文学、纯粹的文学市场越来越萎缩,读者也越来越少……很少有作家全心全意地把文学当作神圣的事业”,其原因“是社会发展到今天必然要出现的状况”。[16](P302-303)在当代大众文学语境下,中国文学也随世界文学发展的总体趋势而发生了质变,古典文学的传统也被侵蚀殆尽,先是讨伐“文革”的“伤痕文学”登场,继而是“反思文学”和“改革文学”等不同类型的文学作品陆续面世。这些小说创作多出自于个人经验,在思想意向上也存在多面性。[17](P257-259)改革开放初期,伴随后现代主义一道进入中国作家视野的还有西方早已日落西山的现代主义等其他多种域外文学思潮,这就进一步加剧了不同文学理念之间的“冲突”。在“新”“旧”文化之间的关系尚未理清之前,西方文化的引进使中国传统文化与域外异质文化之间的碰撞持续升温。[17](P231)然而,更大的挑战则来自内部——市场经济的蓬勃发展和消费社会的快速形成在中国引起了社会转型。[17](P235)影视娱乐节目(尤其是花样翻新的广告)、电视连续剧和网络小说等全新传媒手段所传播的内容令人应接不暇,在国人尚未弄清楚到底什么是后现代性时,就已经迈入后现代社会。于是,作家群体开始质疑传统价值观,读者也对“正宗”的文学作品不再青睐,曾经的街头小报、花边文学以及当今的手机短信、微博、微信等“碎片化阅读”却更受读者的欢迎。

在当今主流文化被解构的时代,作为文化载体之一的“精英文学”也难逃厄运;而大众文化充斥整个社会,表现普通民众心理的“大众文学”1也应运而生并有冲击整个文学阵地的趋势,这就是当代大众文化语境下文学的基本状况。既然经典是一种文化标杆,是文化核心价值的凝聚,那么在主流文化被解构、大众文学或通俗文学强势冲击整个文学市场的境况下,当代大众文化语境与文学作品经典化之间的矛盾就是难以回避的现实。

三、大众文化语境下文学经典化的例证1

自人类社会出现以来,文学就是一直伴随人类前行的精神产物。虽然文学发展经历了不同思潮和流派的影响与变迁,有时还会处于低潮,但文学永远不会消亡,因为人的需求不仅在于物质层面,而且还在于精神层面。当代大众文化语境中的文学正处于低潮阶段,文学界、批评界和读者世界都对其前景持悲观态度。不过,正如前面莫言所言,文学领域中出现这种现象不足为奇。放眼整个世界文学领域,对当代大众文化语境下的文学現象认识同样存在一个拨乱反正的问题。文学发展史充分证明,在当代大众文化语境下文学经典化不仅是可能的,而且也有极为成功的例证。在这一点上,当代诺贝尔文学奖获奖作家已为我们找到破解文学困境的有效途径,他们的成就为文学在当代大众文化语境下的经典化之路指明了方向。

诺贝尔文学奖得主及其作品能够成为当代大众文化语境下文学经典化的成功例证,其主要原因之一在于该奖的权威性和评奖的基本原则。世所公认,诺贝尔文学奖是世界文学的最高奖项,一年一度的评奖活动被学术界形象地称之为“文学奥运”,参评作家在国内外先期获得的其他文学奖项则形象地被比喻为“文学全运会”“文学世锦赛”,而在诺贝尔文学奖的评选中胜出,获奖作家就摘得了“文学奥运”的金牌,该作家也就跻身世界级文学大师之列,其作品则被视为世界文学的经典。鉴于此,诺贝尔文学奖获奖作家经历了层层“筛选”之后才能登上世界文学最高领奖台,其作品也是在层层选拔之后方能成为经典。

诺贝尔奖创始人诺贝尔(Alfred Bernhard Nobel)生前在遗嘱中明确规定将文学奖“奖给在文学领域创作出具有理想倾向最佳作品的人”(The person who shall have produced in the field of literature the most outstanding work in an ideal direction)[18]。该评奖原则体现了文学奖的人文价值观。显然,获奖作家的作品在其经典化的过程中,既体现了文学经典化本质主义的精神,同时也具有建构主义的精髓。前者是该奖作品与传统文学作品在经典化道路上的共同本质体现,后者则是当代获奖作家的作品在大众文化语境下走向经典的特殊本质体现。虽然该奖项是奖给作家的,并非奖给政治家(诺奖另设有和平奖),但是由于获奖作品的“理想”本质和该奖在世界文学领域中的权威性,有学者在论述2009年德国获奖作家穆勒(Herta Müller)时指出,“获得诺贝尔文学奖,也就是获得了某种巨大的话语权”[19]。

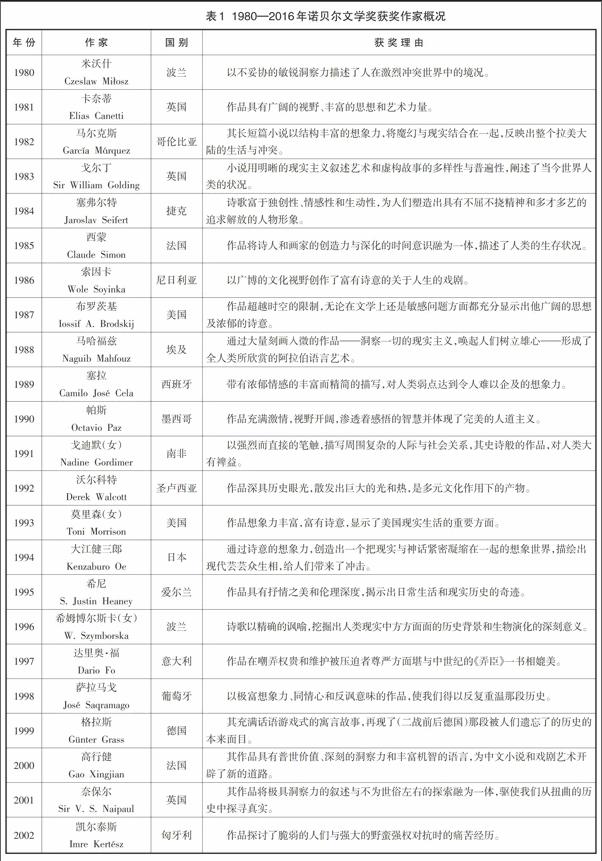

如果从1980年算起到2016年止,处于当代大众文化语境下的诺贝尔文学奖共评奖37次,获奖作家概况见表1(下页)。2表1中诺贝尔文学奖作家的创作和获奖时间与当代大众文化的盛行期大体重合。从地域上看,获奖者遍布欧美、拉美、亚洲和非洲,几乎代表了整个世界文学界;从性别上看,女性获奖者多达8位并有继续上升之势;更为重要的是,所有颁奖理由都集中体现了诺贝尔文学奖对人给予关注的“理想”原则,即体现了“文学的人学本体性”[20]。虽然这些尚不足以说明大众文化语境中的文学经典化,因为在早期和中期诺贝尔文学奖作品中同样具备这些要素,但大众文化的基本特征是消解主流文化由上而下的主导作用,大众文化语境下的大众文学也是对主流文学的解构,当代文学的经典化必须既坚持先前主流文学的传统,同时又要适应全新语境下大众文学的发展趋势。唯此,作家才能在诺贝尔文学奖这个世界文学最高级别的评奖中获胜,这也是当前诺贝尔文学奖获奖作品在经典化道路上与先前获奖作品的最大区别。

多元文化并存是当代大众文化的显著特点之一。由于日益发达的信息交流方式加速了文化的更新与转型,各种文化均面临机遇与挑战,在原有文化的基础上,新的文化层出不穷,社会结构日趋复杂,并形成了多元文化并存的局面。这种文化现象在当代大众文化语境下发展得更为迅速,在学术界则催生了多元文化主义(multiculturalism)流派。由于文学是文化的载体之一,当代诺贝尔文学奖作家在创作中更加关注多元文化之间的碰撞、冲突与融合。例如,波兰作家米沃什(1980)1、圣卢西亚作家沃尔科特(1992)、土耳其作家帕慕克(2006)和英国女作家莱辛(2007)等人的获奖理由中就明确指出了这一点。由于美国是一个多民族、多族裔的国家,多元文化是其基本特征,因而在其12位获奖作家中,赛珍珠(1938)、贝娄(1976)、辛格(1978)、布罗茨基(1987)和莫里森(1993)5人因其族裔和个人经历等原因,均在多元文化境况下从事文学创作。事实上,绝大多数获奖作家都具有这方面的因素,只是未在获奖理由中直接做出表述而已。

20世纪80年代,全球化开始兴盛的初期,多元文化的发展趋向在世界范围内快速漫延,为当代大众文化语境下文学的经典化建立起新的文化基础。这个时期的作家受全球化因素的影响,在创作中已不再局限于本国传统文化,而是综合世界其他民族和国家的文化,从整个人类的更高层面来思考人的本质,对大众文化境况下的“人”给予更大的关注。例如,在脱亚入欧的作家中,除了中国学术界早已熟知的日本作家以外,土耳其作家帕慕克是脱亚入欧的重要推手,也是当代大众文学的代表作家之一,其代表作《我的名字叫红》(My Name Is Red,1998)的小说背景是16世纪的奥斯曼帝国,文化背景是拜占庭文化,而谋杀及侦查办案的故事情节却又具有英国维多利亚大众文学时期惊悚小说的特质。正是将多种文化资源融为一体,才使这部本来并无新意的作品成为大众文化语境下的文学经典。中国作家莫言的作品既有乡土文化性质的“高密东北乡”系列小说(如《红高粱》《丰乳肥臀》和《蛙》等),又有改革开放中对腐败现象进行批判的当代城市文化系列作品(如《酒国》和《红树林》等);既有表现中国古典文化的民间狐妖和飞天魔幻类故事(如《翱翔》《战友重逢》和《生死疲劳》等),也有西方元小说书写的作品(如《酒国》等);既有中国大众文化性质的“猫腔”书写(如《檀香刑》等),又有体现欧洲社会契约论思想的政治小说(如《天堂蒜薹之歌》等)。由此可见,多元文化与大众文化相结合,是当代诺贝尔文学奖获奖作品走向经典的决定性因素之一。

虽然表1中大多数获奖作家的创作主潮依然是现实主义,但这些文学大师的现实主义也与传统的现实主义大不相同,除英国的戈尔丁和埃及的马哈福兹等获奖作家仍然采取传统的现实主义创作原则以外,绝大多数获奖作家则采取的是浪漫主义、现代主义和后现代主义与现实主义书写相结合的策略,演进出当代大众文化语境中形形色色的“新”现实主义,如哥伦比亚作家马尔克斯的魔幻现实主义、中国作家莫言的幻觉现实主义(亦被译为“魔幻现实主义”)和加拿大女作家门罗的心理现实主义等。

为使文学创作适应当代大众文化语境,诺贝尔文学奖作家特别注重借鉴大众文化下文学作品的传播方式,为此,其作品从形式到内容都发生了相应的本质变化。英国作家品特(2005)的戏剧文学创作与时俱进,不仅创作舞台剧,而且还创作适于当代媒体传播形式的广播剧、电视剧和戏剧小品(如《庆典》Celebration,1999);中国作家莫言(2012)的作品也首先是通过影视渠道走出国门的(如获得柏林电影节金熊奖的《红高粱》)。在此期间,文学语言的巨变使作家在文学经典化的尝试中又增添了以维特根茨坦(Ludwig Wittgenstein)等人为代表的“话语游戏论”的语言转向要素和后现代主义文学的不确定性特征。在品特看来,“体验越强烈,表达就越不清楚”,“语言不是桥梁而是遮掩”,“诚实的语言最终并不可靠”。[21](P303-305)莫言在创作《酒国》时就明确表示,他的這部作品就是为了“寻找结构”[22](P344),因而这部名著又被称为文体上的“满汉全席”[22](封底)。在新形势下,作家“在‘日常生活的美学批评中把握文化现实的具体指向,在‘非知识化意义上使美学所从事的工作真正成为现实文化实践中的引导性活动、现实的媒介,而不仅是一种知识理性的陪衬、理性知识体系建构的补充环节”[23]。

大众文化语境下的文艺美学被“先解构再重构”的过程可以在莫言的元小说《酒国》中得到印证:莫言采取语言实验的叙事策略,认为当代美学不是追求美,而是创造美;用美去创造美也不是真美,真正的美是化丑为美。于是,莫言在这部作品中借助评论内嵌小说的方式,将驴屌插进驴屄摆上腐败分子餐桌上的一道菜戏称为“龙凤呈祥”。这两样“黑不溜秋,毛杂八七,臊巴拉唧”的东西经高级厨师清水里泡,血水里洗,碱水里煮,剔除臊筋,拔去臊毛,油锅里熘,砂锅里焖,配上刀工花纹和佐料,点缀上菜心,就变成了乌龙和黑凤,在万紫千红之中,香气扑鼻,栩栩如生,赏心悦目,“这是不是化丑为美呢?”那些“粗俗不堪,扎鼻子伤眼”的字眼,“容易让意志薄弱的人想入非非”,但经易名为“龙”和“凤”,成为“中华民族的庄严图腾,至高至圣至美之象征,其涵义千千万万,可谓罄竹难书。您说,这不是又化大丑为大美了吗?”[22](P154-155)显然,莫言借助元小说的叙事策略对当代美学的阐释方式,既解构了美学传统,也解构了话语中心的权威,让言说化解了美学的权威,使传统小说中的讳言之事也可以名正言顺地粉墨登场。德国作家格拉斯(1999)的代表性作品《铁皮鼓》(Die Blechtrommel, 1979)先以小说的形式面世,后又被改编成电影并两次获得国际电影奖。该作品在创作上可谓“泥沙俱下”而又“纵横捭阖”,既有话语的“游戏性”,又有宗教式的“庄严感”,曾一度被视为色情小说而广受质疑——以至于这部小说创作于20世纪70年代,而作者却于1999年方才获得诺贝尔文学奖,而格拉斯就此被誉为“德国战后最具影响的作家之一”和“德国的良心”的体现,其作品已成公认的文学经典。[24]

总体而言,诺贝尔文学奖作家的文学创作符合大众文化语境下读者的欣赏嗜好,但并非刻意投合。事实上,在全新的大众文化语境下,传统文学经典的高尚性与深刻性在获奖作品中得到了强化而非贬低,这也是诺贝尔文学奖作品走向经典最为关键的一点。白俄罗斯女作家阿列克西耶维奇(2015)在创作中与传统小说的虚构性和象征性背道而驰,以纪实文学的方式書写了两次世界大战、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利核灾难等人类历史上的重大事件,其代表作《锌皮娃娃兵》(Zincky Boys: Soviet Voices from the Afghanistan War,1989)、《我还是想你,妈妈》(Last Witnesses: A Hundred of Unchildlike Lullabys, 2004)、《战争中没有女性》(War Does Not Have a Womans Face,1991)和《切尔诺贝利的回忆:核灾难口述史》(Voices from Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster,1997)等名著“始终关注社会的阴暗面,关注大灾难里小人物的命运,着重于不同的个人命运组合而成的集体记忆”[25]。阿列克西耶维奇以“倾听者”的角色用“第三只眼”完成了关于历史题材的宏大构想,因而作品并无刻意雕饰藻绘,而是通过声音纪实的原生态方式再现了俄罗斯民族现当代发展史中的“恶之花”,成为当代大众文化语境下文学作品经典化独辟蹊径的榜样。莫言在《翱翔》中以魔幻的叙事策略批判了中国农村依然存在的换亲旧俗和人性本质上的弱点;在《战友重逢》中揭示了国际政治上的重大意义,弘扬了中国的传统伦理美德;在《红树木》中则以“权欲—钱欲—性欲”为主线对中国当代官场腐败现象做了无情的揭露与抨击;在《丰乳肥臀》中以“乱伦母亲”的形象来表达作家对母亲的崇敬;《檀香刑》中惨遭酷刑的抗德英雄孙丙的出发点却是为了保住自家祖坟的风水不受侵害;《红高粱》中既是土匪又是抗日英雄的“我爷爷”余占鳌与“我奶奶”戴凤莲在红高粱地里的苟合与杀敌壮举等故事叙事构建起莫言“好人—坏人—自己”的当代作品人物形象塑造原则。秘鲁作家略萨(2010)在大众文化语境中坚持现实主义创作原则加后现代主义黑色幽默的叙事策略创作的《公羊的节日》(La Fiesta del Chivo,2000)、《天堂在另外那个街角》(El Paraíso en la otra esquina,2003)和《潘达雷昂上尉与劳军女郎》(Pantaleón y las Visitadoras,1973)等经典作品则以“对权力结构制图般的描绘和对个人反抗的精致描写”而获得诺贝尔文学奖。

上述诺贝尔文学奖获奖作家的作品经典化之路表明,当代大众文化是无法回避的社会文化境况,是当今文学创作的宏大背景。作家在创作中既不能脱离本质主义经典化理论的制约,同时又要与时俱进,融入时代文学发展的潮流,借鉴建构主义理论的合理部分,实现作品的个性化发展。尽管学术界一直在对“经典”进行各种各样的界定,但仍无法全面地、合理地对其做出解释,因而不同时期的文学经典既具有其独特性,同时又是各自文化语境的还原。在具备连续性的历史阶段内,相对稳定的经典化规则却是可以存在的。[26]毋庸置疑,当代大众文化也是一种语境,当今作家的创作也是对该语境的还原,诺贝尔文学奖作品的经典化之路不仅对解决大众文化背景与文学经典化之间的矛盾具有重要的启示意义,而且也为当代文学找到了可供借鉴的发展之路。

参 考 文 献

[1] 吴烁偲、陈勇兵:《论康德实体的必要性和持存性:对Bennett质疑的再质疑》,载《甘肃社会科学》2015年第5期.

[2] 《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,1972.

[3] 杰姆逊:《后现代主义与文化理论》,唐小兵译,北京:北京大学出版社,1997.

[4] José Ortega y Gasser. The Revolt of the Masses, http://www.docin.com/p-284088397.html.

[5] 魏艳芳:《大众文化非文化?——法兰克福学派大众文化批判的文化学维度》,载《理论月刊》2016年第4期.

[6] 霍克海默、阿道尔诺:《启蒙辩证法——哲学断片》,渠敬东、曹卫东译,上海:上海人民出版社,2003.

[7] 蒋颖:《阿多尔诺的文化工业批判理论再研究》,载《求是学刊》2015年第1期.

[8] 利奥塔:《后现代性与公正游戏——利奥塔访谈、书信录》,谈瀛洲译,上海:上海人民出版社,1997.

[9] 贺绍俊:《大众文化影响下的当代文学现象》,载《文艺研究》2005年第3期.

[10] 陈涵平:《文学经典建构的文化关系与历史语境——兼谈〈埃伦诗集〉经典化的可能性》,载《学术研究》2014年第11期.

[11] 胡铁生:《文学如何应对后现代主义来袭》,载《中国社会科学报》2016年3月15日.

[12] 童庆炳、陶东风:《文学经典的建构、解构和重构》,北京:北京大学出版社,2007.

[13] Emory Elliott. Columbia Literary History of the United States, New York: Columbia University Press, 1988.

[14] 张进、缪菁:《文学“后批评”论》,载《甘肃社会科学》2015年第1期.

[15] J. 哈尔·福斯特:《后批评》,费婷译, 载《东方艺术》2013年第9期.

[16] 莫言:《莫言作品》(珍藏版),武汉:长江文艺出版社,2012.

[17] 洪子诚:《中国当代文学史》,北京:北京大学出版社,1999.

[18] Nobel Prize Org. Alfred Nobels Will. http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/.

[19] 高兴:《黑色,阴影,模糊的界限》,載刘硕良:《诺贝尔文学奖作家论》下,桂林:漓江出版社,2013.

[20] 张炯:《论文学的人学本体性》,载《甘肃社会科学》2015年第5期.

[21] 邓中良:《当代世界重量级作家》,载刘硕良:《诺贝尔文学奖作家论》下,桂林:漓江出版社,2013.

[22] 莫言:《酒国》,上海:上海文艺出版社,2012.

[23] 王德胜:《身体意识与美学的可能性》,载《求是学刊》2015年第2期.

[24] 徐梅:《格拉斯逝世 〈铁皮鼓〉曾被当作色情小说当众焚毁》,http://www.nmg.xinhuanet.com/2015-04/14c_1114966275.htm.

[25] 新华炫闻:《阿列克西耶维奇代表作品选读》,http: //help.3g.163.com/15/1011/14/B5LE6DC100964KM6.html.

[26] 朱国华:《文学经典化的可能性》,载《文艺理论研究》2006年第2期.

[责任编辑 马丽敏]

Abstract: The contemporary environment of mass culture is the inevitable consequence of development of post-modern society, in which cultural industry is developing fast, modern media are coming forth and arts intend to become the means of entertainment, thus the literary canonization has witnessed much more severe challenges with the entirely new ideological mechanism as the typical characteristics of contemporary mass culture, and even worse a heated discussion that “literature dies” has been formed. Nevertheless, the winners of Nobel Prize in literature, in their literary creation in more than thirty years, have adopted the active attitude of keeping pace with the times, combined essentialism with constructivism, insisted on the development of personalization, and finally made their contributions to both the reasonable interpretation of the contradiction between contemporary mass culture and literary canonization, thus finding the path for the development of contemporary literature.

Key words: mass culture environment, contemporary literature, literary canonization