心理干预在脑梗死偏瘫后抑郁患者康复中的应用

2017-02-22贺明慧许梦雅通讯作者

罗 玲 贺明慧 许梦雅(通讯作者)

1)郑州人民医院 郑州 450003 2)郑州大学第二附属医院 郑州 450014

心理干预在脑梗死偏瘫后抑郁患者康复中的应用

罗 玲1)贺明慧1)许梦雅2)(通讯作者)

1)郑州人民医院 郑州 450003 2)郑州大学第二附属医院 郑州 450014

目的 探讨心理干预在脑梗死偏瘫后抑郁患者康复中的效果应用。方法 选取我院神经内科脑梗死偏瘫后抑郁症患者168例,随机分为对照组和实验组各84例。对照组给予神经内科常规护理及康复训练措施,实验组在对照组的基础上给予心理干预及康复训练4周,比较2组心理干预后的临床效果。结果 心理干预后实验组HAMD指数评分明显低于对照组,2组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 心理干预对脑梗死偏瘫抑郁患者康复效果显著,改善了抑郁情绪,提高了患者的生存质量。

心理干预;脑梗死偏瘫;抑郁;康复

脑卒中后抑郁(PSD)是脑卒中后情感障碍的主要表现形式,直接影响患者的康复和治疗效果,是脑血管病常见的并发症之一,其发生率为23%~65%[1]。脑梗死后偏瘫是脑卒中后最重要的致残因素,也是最常见的后遗症,是以半身瘫痪或单肢瘫痪为主要临床表现,严重影响了患者的生存、生活质量及回归社会的能力[2],给患者带来沉重的心理创伤,表现为抑郁等情绪障碍,严重影响了患者疾病的康复和生存质量。对脑梗死偏瘫患者除了给予相应的治疗和康复外,心理护理尤为重要。2015-02—2016-03,我们对168例脑梗死偏瘫后抑郁患者在常规治疗及护理的基础上进行心理康复护理,效果满意。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取我院收治的脑梗死偏瘫后抑郁患者168例,随机分为2组各84例。对照组采用内科常规护理康复训练治疗,实验组实施常规的康复治疗及心理护理。实验组男56例,女28例,平均年龄58.2岁;文化程度:小学及初中25例,高中及以上59例;轻中度抑郁75例,重度抑郁9例;HAMD评分≥20分75例,评分≥35分9例。对照组84例,男51例,女33例,平均年龄56.7岁;文化程度:小学及初中29例,高中及以上55例;轻中度抑郁78例,重度抑郁6例;HAMD评分≥20分78例,评分≥35分6例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 心理评估方法

1.2.1 干预方法

1.2.1.1 护患良好关系的建立:医疗护理人员应从患者入院时给予细致周到的接待,安排合适的床位,提供耐心细致的服务,使患者感受到像家一样的温暖,亲切又安全。护理人员要全面评估患者的整体情况,并结合评估抑郁的评分程度,及时制定切实可行的护理方案,让患者正确看待疾病,树立信心和勇气战胜病魔。

1.2.1.2 心理沟通与疏导:脑梗死后因大脑左前半球受损可导致患者出现抑郁情况,再加上沟通障碍,肢体功能恢复需很长时间,饮食起居均需依赖他人给予照顾,如得不到家人的支持和鼓励,发生抑郁的几率会很大。精神上的痛苦,肢体的运动障碍,易导致悲观、绝望甚至心理失衡。定期组织患者进行疾病知识、肢体功能训练的学习,使其对疾病的相关知识有所了解,使其克服急于求成的迫切心情,安心坚持康复训练[3]。

1.2.1.3 运用倾听技术:护理人员在实施基础护理给予照顾的同时,要善于运用倾听方法,和患者心与心的交流和沟通,倾听患者的真实感受、需求及存在的主要问题,护理人员要注意力集中,整个倾听过程要体现出对患者无微不至的关心和同情,并做出及时的反应。给予患者眼神的对视,目光要柔和,点头鼓励患者真实表达自己感受。不仅让患者倾诉内心的忧愁与烦恼,同样也是一种宣泄的方式,压抑的情感得以释放和疏导。也有利于医护人员得到全面客观真实的临床资料,深入细致了解患者心理活动,从而更有针对性的对患者进行心理疏导。

1.2.1.4 实施心理安慰:偏瘫患者对疾病有较多的忧虑和担心,内心惴惴不安,担心肢体瘫患能否康复,将来的生活能不能自理,受不受到影响,以后谁来照顾等,针对这些问题护士应和患者面对面交流,采取一对一的形式现场指导患者康复训练。密切观察,督促检查各项训练措施的实施情况,及时告知患者已出现好的疾病转归,并用康复较好的病例,教育和鼓励患者,只要坚持康复锻炼,积极配合好治疗,摒弃负面情绪,调整好心态,勇敢面对现实,以积极的态度和行为面对人生。

1.2.1.5 语言的作用:护理人员在工作中多运用美好的语言,让患者心情愉悦,感受到温暖,又有助于患者身心健康,起到促进治疗的作用。如鼓励性言语、规劝性、积极暗示性语言都对患者非常受用。本组1例34岁患者,因频繁出差导致患病,当发现自己右侧半身肢体不能活动,情绪极度绝望、悲观甚至厌世。护理人员针对此患者不仅加强护理,且耐心进行劝导和心理安慰,目前只有积极配合治疗,再加上功能锻炼预后会更好。积极地鼓励,耐心的疏导,使患者重新树立生活的勇气和信心,积极的配合治疗和锻炼,肢体恢复功能康复出院。

1.2.1.6 患者康复离不开家庭的支持:各项身体功能的尽快恢复,需得到家庭的支持,家人不仅提供经济、物质方面帮助,还要在心理和精神上给予极大的关心、体贴和爱护。了解患者的家庭情况和心理活动特征,掌握交流技巧,理顺人际关系,做好与患者和家属的沟通工作,可取得较好效果[5]。护士在工作中为患者提供家庭心理指导,帮助协调好和家人的关系,为患者营造好家庭氛围。指导亲人多陪伴和照顾,让患者及时排除抑郁的状态,坚定信心和勇气,配合治疗和训练,争取早日康复。

1.2.2 评估工具:应用研究采用汉密尔顿抑郁量表(HAMA)评定临床效果。(1)好转:患者治疗后抑郁症状显著好转,HAMA量表评分≤20分或者减分率≥70%;(2)有效:患者治疗后抑郁症状有所改善,减分率≥30%。

2 结果

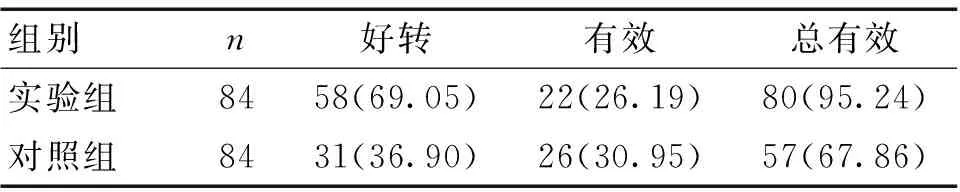

2组心理护理前后抑郁状态评分见表1。治疗后,2组HAMD 评分均有显著下降(P<0.05),且实验组疗效明显优于对照组(P<0.05),见表2。

表1 2组治疗前后HAMD评分比较分)

表2 2组临床疗效比较 [n(%)]

3 讨论

实验组采取心理护理干预明显改善了脑梗死后偏瘫患者的抑郁心理。说明实施心理干预对于脑梗死偏瘫后抑郁患者的康复具有较为明显的作用。对照组由于无实施心理干预措施,虽病情得到了控制,但偏瘫带来的负面、消极情绪,使患者的预后受到一定程度的影响。

随着社会的进步与发展,人们工作节奏加快,压力增大,心理因素正在威胁着人们的健康。脑梗死偏瘫患者突然从一个健全人变成残疾人,影响到正常的生活、工作,难以承担家庭及社会责任;偏瘫后患者的肢体恢复时间较长,患者易产生抑郁等心理疾患。通过2组结果对比,对患者进行生物、心理、社会的综合干预,有利于改善、消除及预防患者的不良心境,有利于促进神经功能的恢复和提高患者的生存质量[5],使其处于全身心的放松和配合状态,并保持乐观情绪,取得较好临床效果。

脑梗死后偏瘫患者大多伴不同程度的神经功能损伤,并伴不同程度的抑郁症状,抑郁症的分级程度和预后密不可分,如治疗不及时,会不同程度影响到疾病的康复,甚至增加病死率。所以,对脑梗死偏瘫患者除了治疗和康复训练外,还应积极防治抑郁症。本研究显示,通过对168例脑梗死后偏瘫患者的实施心理评估,运用心理干预等手段,有效改善了患者的抑郁心理,帮助患者重新鼓起了生活的勇气,更愿意主动配合康复锻炼,瘫痪肢体得到最大程度的恢复。因此,心理护理干预在脑梗死后偏瘫患者康复治疗中具有药物无法替代的作用,从而积极发挥了患者主观能动性,促进了患者的全面康复。

[1] Joubeft J,Reid C,Joubeyt L,et al.Risk factpr management and depression post-stroke:The value of an Integrated model of care[J].J clinNeuros ci,2006,13(1):84-90.

[2] 陆敏,张苏明,常立英,等.不同强度康复训练对脑缺血再灌注大鼠运动功能和胶质纤维酸性蛋白表达的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2007,29(2):76-79.

[3] 李治洛.心理护理对急性缺血性脑卒中患者神经功能的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2015,18(24):147-148.

[4] 粱淑怡,魏立平.我院1986一1998年家庭病床病人的调查报告[J].中华医院管理杂志,2001,17(6):346-347.

[5] 李广安,李金芳,程立新,等.脑卒中后抑郁早期综合干预的随访研究[J].中国心理卫生杂志,2004,18(1):15-17.

(收稿2016-10-11)

R473.74

B

1673-5110(2017)02-0137-03