中国粮食储备制度的历史沿革(八)

——明朝时期

2017-02-21文/刘坚

文/刘 坚

中国粮食储备制度的历史沿革(八)

——明朝时期

文/刘 坚

开启粮食文化之旅

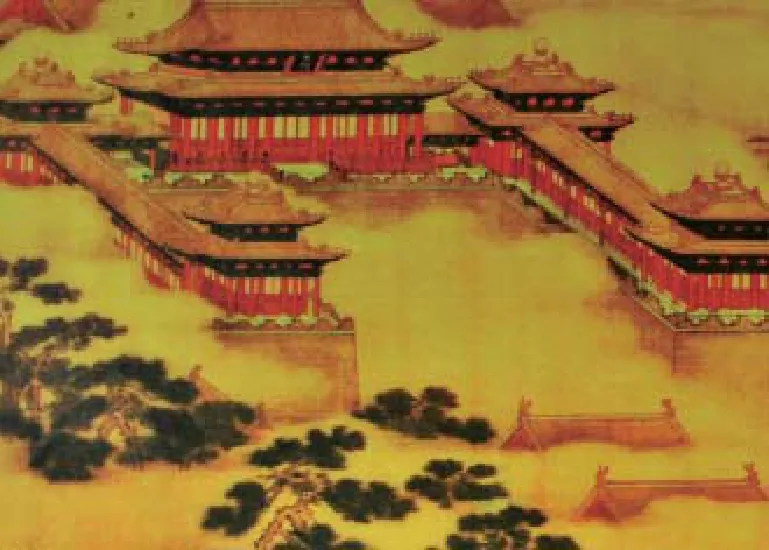

在明代,农业作为经济主体与元朝相比,进步十分明显。明代人口增加, 粮食供应日益紧张。为增加粮食产量,南方大力发展双季稻, 部分地区还出现了三季稻。16世纪,原产于美洲的玉米,由闽粤引进,并逐渐推广到长江流域和云贵等地,到明末,北方已经有较大面积的播种。1 世纪后期,甘薯由东南亚传入我国福建; 17 世纪初,甘薯又被引种到淞沪一带,后又推广到黄河流域。这些作物的引种,不仅使当时的土地利用率提高农民的生存能力得到增强,而且在农业结构得到调整的同时,也使粮食储备获得了更多的资源。

明代的预备仓

明初,由于长期战乱,生产力遭到严重破坏,出于稳定政权和抵御自然灾害的需要,明太祖朱元璋登基之后,总结前人仓政经验,于公元1368 年“诏令天下立预备仓,籴谷收储以备赈济”。预备仓为明代独有,“预备即预防灾荒有所准备”。最初的建仓规划是“各府州县预备粮储,如一县则于境内定为四所,于居民丛集处置仓……”,即每县要在东西南北位置各建一所仓,散置于居民居聚地,以达到“出纳便利,不带远涉”,“遇凶岁则开仓赈给,庶几民无饥饿之患已的目标”。在贯彻朱元璋兴建预备仓旨意过程中, 各地州府县都尽力而为,但由于国力虚弱, 预备仓经过20 年都未能普及。直到公元1390 年,朱元璋先后捐内帑(皇室内府库金)近400万锭促进建仓,预备仓才有了长足的发展。此后,进入稳定运行阶段。公元1425年以后, 明仁宗下诏“申预备仓之制,务存实惠”。明宣宗则专门“遣官巡视郡县预备仓”,使预备仓进入高峰时期, 在赈贷灾荒中有效地发挥了积极作用。最初预备仓库存是由官政府财政直接籴购的粮食。到公元1436 年明英宗时,除中央财政之外,朝廷还要求地方“发所在库银, 籴粮收贮”;此后,正德、嘉靖时期也都有类似的诏令,预备仓受纳的粮源出现了多样化。公元1440 年, 明英宗广开筹集渠道,谕令:“凡民人纳谷一千五百石, 请敕奖为义民,仍免本户杂泛差役。三百石以上,立石题名, 免本户杂泛差役二年。”不久又议准:“凡民人自愿纳米麦细粮一千石以上,杂粮二千石以上请敕奖谕。”纳粮既可以免除部分徭役,又可以获得荣耀乡里的义民称号,很契合富民的心理,所以诏令一出,马上得到不少大户的响应。由此,预备仓本从捐献性的集纳,逐渐有了更加实惠内容的纳粮充吏、纳粮授官和纳粮免考以及罪囚纳赎等筹集方式。此外,不同时期不同地区预备仓的仓本还来源于钞关税银(盐茶关卡税)、寺庙香钱,以及预备仓自身运作所得。

明代预备仓的中央主管部门是户部,主要职能是根据地方每季上报仓粮数,通过备案制掌握积贮情况,按照皇帝旨意和大臣建议汇总制定积谷之数和理仓之法进行管理,其实施由都察院来进行监督。在地方预备仓的具体运行和管理,采取了由地方官员组织筹划,并选本地乡村里社中年高笃实的“耆老”相互配合,共同维持预备仓的日常运营,即粮权归属政府,管理是具有一定民主性,由百姓参与的官督民管。耆老也称仓老、掌守老人、土仓官,属半公职人员,主要职责一是掌管收放,丰年从官府领取籴本购粮,荒歉按令散粮;二是负责粮食的日常保管和仓敖的修缮。

公元1371年,朱元璋在江浙按照凡每纳粮一万石或数千石的地方划为一区,由官府指派区内田地最大的大户为粮长,主持区内田赋的征收和解运,并有申报灾荒蠲免成数之责,其目的在于免除吏胥侵吞,便于民户就地交纳,以保证税收。由此可见,预备仓管理制度是朱元璋实行“以良民治良民”政策的延续,这种创新也被后世誉为“预备仓储,正为百姓,比之前代常平,最为良法”。预备仓救济灾民的形式是赈粜和赈济,赈粜最初是无息借贷,受赈者日后需要归还, 赈济则是无偿发放。救助原则是“次灾则赈粜”,“极灾则赈济”。但由于自然灾害多发,明代共历276年,有记载的灾害多达1010次,且分布广,持续时间长。更主要的原因是接连不断的无息借贷和无偿发放,造成了难以承受的财政负担。随着预备仓的日益空虚,明政府试图采取有偿借贷维持运转。到正德年间,朝廷腐败益发严重,使受赈者苦不堪言,预备仓也从此走向衰败。预备仓创立之初,储量并无定数。公元1490年,明孝宗明确了州县预备仓3 年内应达到的粮食积储数量,首次规定了预备仓的储量标准,但受当时农业生产力约束,最终没有落到实处。公元1527年,明世宗重新修订标准,但考虑到存粮春秋轮换的规定,实行了两年就又恢复了旧制。公元1546年明世宗又提出预备仓储量的新标准,此后,又进行过多次调整,是明代中后期预备仓制度更为切合实际的适度规模思想的体现。

湖北郧县明代仓大丰仓遗址

明代的南京仓和京通仓

除预备仓外,明代的中央粮食储备还有太仓、水次仓、卫仓(军仓,后并入地方),地方储备有常平仓和社仓(义仓)。明初的太仓也叫南京仓, 公元1371年和1396 年明太祖朱元璋两次投资,在原有仓房基础上扩建, 先后建成41所卫仓和城内4个大型粮库。南京仓主要受纳粮源为南京和应天所隶各府的税粮,供发放南京官员俸禄和卫所的军饷之用,储粮规模为贮米129万石、麦4.6万石。永乐七年(公元1409年)到十三年,明迁都北京前后,明成祖下令在北京大规模兴建粮仓,初步形成了明代的太仓储备体系。现今在北京地名中仍留有遗迹的北新仓、南新仓、海运仓、太平仓、禄米仓等,连同在通州所建的通济仓,被统称为京通仓。京通仓共计68座,总体储粮规模400万石。京通仓有19 座大仓中设置了卫仓,京营(明京师卫军和机动部队) 和亲军(皇城卫军)在这些指定的粮库中支取粮饷。太仓的总体管理由多个部门的官员组成, 职责明确,各司其职,相互监督。具体行政管理包括内外总督宦官、户部尚书(负责支用调度)、工部提督(负责仓房河道整修)、各卫仓副使(军粮收支)和都察院巡仓御史(负责巡仓纠察)等官职,仓场事务由总督仓场太监负责、巡仓御史(负责水路运输和储粮保管)处理。

明代的水次五仓

水次仓是沿运河设置的漕粮转运仓,共有临清仓、德州仓、徐州仓、淮安仓和天津仓五座,因此也叫“水次五仓”。明初漕运实行支运法,先由各地粮长组织百姓,以劳役形式将税粮运至指定的水次仓,待集中到一定数量后,由政府提供“耗米”(运费),卫所官军通过运河分段运至北京。宣德以后,为节省运费,实行兑运法, 即在运输过程中,增加了军队水运的比重,不少地区的税粮在由农民给付“耗米路费”后,不需要经水次仓就可以直接装船北运,从此水次仓的功能大大减弱。公元1471年,明宪宗又施改兑法(长运法),漕军在获得税农的“过江之费”后,可驾船到江南直接取粮。4年之后,明朝廷改兑法成为定制,而天津仓则成为太仓的后备仓保留。

明代的社仓和常平仓

由于明代实行预备仓政, 通过赈贷直接救荒,同时也兼有常平仓籴粜平抑粮价的功能。到中后期,预备仓已经衰败,朝廷开始大力倡导社仓建设。但是当时整个社会环境不佳,未能给社仓带来兴盛。有关明代常平仓的史料并不多见,但在《明史》、《南靖县志》等史料中有零星记载,虽有预备仓,还要再建常平仓。一方面证实明神宗(公元1573 年) 之后一些地方常平仓的存在,另一方面也说明了明常平仓的确与预备仓不同。