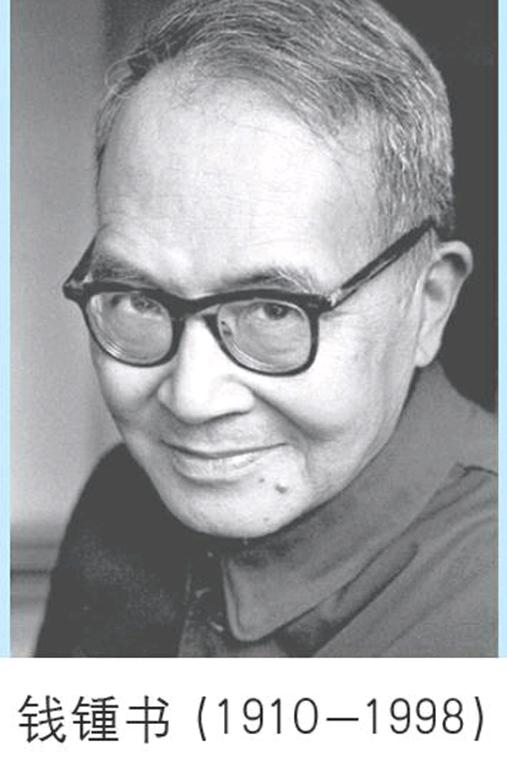

钱锺书的“自欺”

2017-02-20杨志

杨志

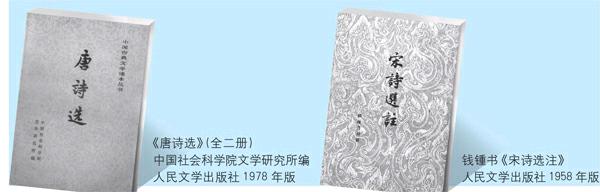

中学时,读人民文学出版社的《唐诗选》(1978年初版),选目不怎么喜欢,却爱读诗人小传和注释。比如,评方干“往往是小名家的习气,无意中供认了思想的拘谨和才情的寒俭。‘兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲(李白《江上行》)那种心情畅快的创作和这种受罪遭灾式的创作是一个很有意义的对比”;评杜荀鹤“有些文绉绉的、酸溜溜的老学究语”;评赵嘏“不免落于小家子气”,等等。觉得幽默风趣,深入浅出,迥异其他诗选,每过一阵都翻出来读,不为别的,就为有趣。谁写的?翻看封面—中国社会科学院文学研究所编。集体合作,还能写这般俏皮?很是讶然。

后来上大学,书舍不得,千里迢迢带来北京。到了大学,读钱锺书的《宋诗选注》,发觉有点类似—首先,口吻都有点幽默,又很懂行;其次,选目一般,但诗人小传和注释都很出彩(胡适在台湾读了《宋诗选注》,不满意选目,但也说“注确实写得不错”);再次,钱先生就在中国社会科学院文学研究所工作。于是猜测,《唐诗选》的编撰者中必有钱先生。后来,读王水照的《〈唐诗选〉编注工作的回顾》,果然,钱先生是编撰组成员,且是灵魂人物之一。据王水照回忆,钱先生在编选会上“尤其论辩滔滔,犀利明快,大部分时间常在听他说讲”,可惜因种种原因,他承担的小传及注释,后被删削殆尽。但我感觉,钱先生的“论辩滔滔”,想必有些渗进同事之耳,再从笔端出之,否则也不会如此近似—钱先生论诗的幽默及敏锐,非常个性化,是千万人里也辨得出声音来的。当然,最淋漓尽致的流露,还是他壮年写的《谈艺录》,晚年的《管锥编》,因年齡关系,那股子“泼刺鸣”的劲儿到底弱了。

近读刘铮的《始有集》,中有一篇《“诗是吾家事”—钱锺书与李释戡书二通》,考钱先生与旧诗人的交往,颇能彰显钱先生爱诗如命的“诗癖”,但作者以“诗是吾家事”评钱先生,戛然而止,没讲透,下面略作补充。

英国大批评家约翰逊(Samuel Johnson),著有《诗人传》,针砭诗家,妙语迭出,幽默辛辣,是精辟的诗论,也是高妙的散文,估计钱先生偷师不少。他于《谈艺录》中贬褒古今诗家,如数家珍,眉飞色舞,感染力很强,跟着读,真的很难不“与之俱化”。但是,钱先生自己的诗,水平又如何?答案不难找,他有诗集《中书君诗初刊》和《槐聚诗存》存世。哪些为他的得意之作?我们可从杨绛先生的《记钱锺书和他的〈围城〉》中推测。比如,该文录有《赴鄂道中》,其中一首,写一九五七年的预感(时年四十),为钱先生诗的佳篇:

驻车清旷小徘徊,隐隐遥空碾懑雷。

脱叶犹飞风不定,啼鸠忽噤雨将来。

十一年后,一九六八年八月,辍学在京养猪的顾城写《烟囱》(时年十二),也有类似预感:

烟囱犹如平地耸立起来的巨人,/望着布满灯火的大地,/不断地吸着烟卷,/思索着一种谁也不知道的事情。

谁的好?我以为,顾城诗好。钱先生诗虽好,旧诗里不算出奇;而顾城诗,意象新鲜,童气未泯,更能渲染出隐隐的恐怖感,为钱先生所不能及。又如,杨绛还提及钱先生作于三十五岁生日的“书癖钻窗蜂未出,诗情绕树鹊难安”(《生日》,1944),宋诗风格,自然也是他的得意之句。不过如此。至于其他诗,诸如“今日仍看归计左,连宵饱听雨声粗”(《上元寄绛》,1941),“腰折粗官五斗米,身轻文士一文钱”(《有感》,1942),“负气声名甘败裂,吞声歌哭愈艰难”(《得龙忍寒金陵书》,1942),“绿润意根生草木,清泠胸境拓江湖”(《病中闻鸠》,1943),并非客套之什,却写得秕糠如此,像写给杨绛先生的“连宵饱听雨声粗”句,不唯“雨声粗”,诗句也粗得可以,套钱先生批清代诗人钱载的话,真是“朽木腐鼓,尘羹土饭”(见《谈艺录》五十五条)了。偏偏这些诗,全写于他埋头著《谈艺录》,挥斥方遒之时……

最早评钱先生诗者,有忘年交陈衍。陈衍不算大诗人,但著有《石遗室诗话》,还是有眼光的。其《石遗室诗话·续编》对钱锺书诗品评如下:

(锺书)年方弱冠,精英文,诗文尤斐然可观。家学自有渊源也。性强记,喜读余诗。尝寄以近作,遂得其报章云:“新诗高妙绝跻攀,欲和徒嗟笔力孱。自分不才当被弃,漫因多病颇相关。半年行脚三冬负,万卷撑肠一字艰。那得从公参句法,孤悬灯月订愚顽。”第六句谓余见其多病,劝其多看书,少作诗也。……又《秋抄杂诗》十四绝句,多缘情凄惋之作。警句如:“春阳歌曲秋声赋,光景无多又一年”“巫山岂似神仙远,青鸟殷勤枉探看”“如此星辰如此月,与谁指点与谁看”“判将壮悔题全集,仅许文章老更成”“春带愁来秋带病,等闲白了少年头”,汤卿谋不可为,黄仲则尤不可为,故愿其多读少作也。

这是书面评价,他的口头评价,见于钱笔录的《石语》:

世兄诗才清妙,又佐以博闻强志,惜下笔太矜持。夫老年人须矜持,方免老手颓唐之讥,年富力强时,宜放笔直干,有不择地而流,挟泥沙而下之概,虽拳曲臃肿,亦不妨有作耳。

书上劝钱“多看书,少作诗”,因其多病,且“多缘情凄惋之作”;口头却劝钱“年富力强时,宜放笔直干”,别“下笔太矜持”,即“多作诗”。前后矛盾,何也?这说明,陈衍漫不经心,在其内心,钱先生为故人子,小粉丝,却无甚值得认真对待的诗才,随口敷衍而已。钱先生却在笔录旁评曰“颇中余病痛”,也未免是痴了。

钱氏,学问好,小说好,诗论好,诗却一般,奇怪吗?不奇怪。诗有别才,非关书也:学问大,诗才未必大;诗论佳,诗未必佳。“论诗”与“写诗”,本就是两回事,至少不全是一回事。研究但丁的学者,经常误以为自己是但丁的传人,然而,但丁的真正传人,依我看,恐怕是那伙叫嚣着要把他丢进“垃圾堆”的未来派诗人呢!

我们可拿聂绀弩来比较。聂绀弩,高小毕业,没什么学术训练,去苏联,闹左翼,进监狱,走南闯北,老了才学写旧诗。格律知识,跟朋友钟敬文学过点。取径呢?也不高,打油诗,旧诗里的“堕民”,上不得台盘的“勒色”。但聂绀弩人奇诗胜,气盛言宜,“引车卖浆之徒”的打油诗,落到他手里,如武侠小说落到金庸手里,硬生生被拽上了大雅之堂—“天寒岁暮归何处,涌血成诗喷土墙”(《水浒人物·林冲之二》)、“胸中五岳成平地,户外双松亦白头”(《六十赠周婆》之二)、“文章信口雌黄易,思想锥心坦白难”(《归途之二》)、“地无裂缝天无路,你是何人我是谁”(《反省时作》之三)、“何物于天不刍狗,此心无计避鸡虫”(《赠雪峰》),等等,自成一格,世称“聂体”,自“梅村体”后,三百年来独膺为“体”的诗人,居然是高小毕业、五十七岁学诗的此公,能不啧啧称奇?

这就是天赋,这就是“别才”。

一九六一年,聂绀弩赠钱锺书诗,说自己如活在宋代,钱必把自己的诗编进《宋诗选注》,而钱锺书评他诗如王夫之,聂大喜,给朋友写信,说:

旧诗是个背时货,不经过忧患之类,不有和社会肉搏之处,很难可人意。近来看清人集较多,王士禛、袁枚、赵翼、张问陶、郭麐、胡天游,全不行。无他,无生活、无思想而已,感情平浅而已。……所有这些人的诗,都不及王夫之两句:“六经责我开生面,七尺从天乞活埋。”这两句是钱锺书为我赠他诗,谓我诗可与此二句相当而为我诵出的。这是高帽子,且不管它。(致高旅,信见《聂绀弩全集》卷九)

聂误会了,钱先生语,不是“高帽子”,而是“黑标签”。《谈艺录》“明清人师法宋诗”条,说得清清楚楚,王夫之诗乃“唐体之下劣者”!那么,钱锺书诗,敌得上聂绀弩么?答案也清清楚楚,不敌远甚。聂绀弩一生坎坷,“和社会肉搏”,饱经患难,他的诗,血气喷涌,“横空盘硬语”,不特钱锺书不能及,陈寅恪也不能及。聂绀弩也做文艺评论,水平比钱锺书,只能算票友;但要论诗歌,钱锺书之于聂绀弩,之于顾城(高小都没毕业),也只是票友。大诗论家之于诗,居然只是票友?是的。不但钱先生如此,写《沧浪诗话》的宋人严羽如此,写《诗品》的唐人司空图也如此。

錢先生论诗,眼光敏锐,见解独到,但因缺乏写诗天赋,有时难免犯不当行的失误。比如,一九四八年的《谈艺录》评陆游:

放翁诗余所喜诵,而有二痴事:好誉儿,好说梦。儿实庸材,梦太得意,已令人生倦矣。复有二官腔:好谈匡救之略,心性之学;一则矜诞无当,一则酸腐可厌。盖生于韩侂胄、朱元晦之世,立言而外,遂并欲立功立德,亦一时风气也。放翁爱国诗中功名之念,胜于君国之思。铺张排场,危事而易言之。舍临殁二十八字,无多佳什,求如文集《书贾充传后》一篇之平实者少矣。(三十七条)

十年后,他受命编《宋诗选注》,再评陆游:

爱国情绪饱和在陆游的整个生命里,洋溢在他的全部作品里;他看到一幅画马,碰见几朵鲜花,听到一声雁唳,喝几杯酒,写几行草书,都会惹起报国仇、雪国耻的心事,血液沸腾起来,而且这股热潮冲出了他的白天清醒生活的边界,还泛滥到他的梦境里去。这也是在旁人的诗集里找不到的。

后者貌似赞美陆游,实则皮里阳秋,跟前者一个意思。三十年后,他为《谈艺录》作“补订补正”,三评陆游:

放翁谈兵,气粗言语大,偶一触绪取快,不失为豪情壮概。顾乃丁宁反复,看镜频叹勋业,抚髀深慨功名,若示其真有雄才远略、奇谋妙算,殆庶孙吴,等侪颇牧者,则似不仅“作态”,抑且“作假”也。

论点未变,批评却越来越严厉,最后已是谴责。此三则评论,窃以为皆“读者之论”,非“作者之论”,失误甚大,值得商榷。诗人不改造自我,挑战自我,求新求变,必不能有成。而求新求变,途径不外两种—或变风格,或变题材。爱尔兰诗人叶芝即一例。他早年诗,华丽阴柔,质地不高,后中年革命,极力摆脱辞藻,宣称“赤身走路,更有胆量”(《诗》),构建玄学体系,为自己打造“阴柔相济”的“面具”,以增阳刚之气,终成大器。陆游也如此。他没“面具”理论的自觉,但壮年远宦蜀地,“远途始悟乾坤大”(《柳林酒家小楼》),逐渐悟出“以阳补阴”之必要,入蜀后大写豪放诗,遂有了钱先生说的“官腔诗”。豪放久了,精神拓展,兼豪放与清新于一身,渐渐成其气象。如陆游不写“官腔诗”,只写钱先生说的“清客诗”,他在诗史上的“体积”能否这般“庞大”?答案是否定的。尽管有些诗把不住度,豪放得蹩脚,“矜诞无当”,到底得大于失。

钱先生评杜甫“诗人例作大言,辟之固迂,而信之亦近愚矣”(《谈艺录》三十七条),这话是对的,诗为“文字游戏”,自然有“表演”成分,为美国社会学家戈夫曼(Erving Goffman)所说的“印象管理”(impression management)之一种。戈夫曼,一九二二年生,小钱锺书十二岁,代表作《日常生活中的自我表演》(The Presentation of Self in Everyday Life,1956)独创“拟剧论”,以戏剧比喻生活,认为人际互动皆为“表演”。该书,钱读过,他评陆游“作假”,其实就是受戈夫曼的启发。钱氏治学,广纳百家,不薄后人,由此可见;但他引戈夫曼批评陆游,却犯了自己批评的“辟之固迂”之误。戈夫曼认为,“表演”是人际互动的本质,无善无恶;钱先生评陆游“作假”,却有谴责意思在。然而诗人之言,本就半真半假—叶芝真信自己杜撰的玄学体系乎?陆游真信自己能“上马击狂胡”乎?此两人用心,窃以为,都在半真半假之间,醉翁之意,不尽在酒也(甚至叶芝自己宣扬的苦恋毛特·冈,“爱你朝圣者的灵魂”云云,恐怕也是“为艺术而爱情”的成分居多)。此种“偷奸耍滑”,“打肿脸充胖子”(“面具”多了,脸就“肿”了),是一流诗人心照不宣的“潜规则”,钱先生于诗,未登堂入室,到底没能窥破陆游的“狡狯”。

自己缺乏诗才,钱先生清楚吗?我的猜测是—也清楚,也不清楚。一九四四年,他的《生日》里有一联:“老侵气觉风云短,才退评蒙月旦宽。”分析起来,意思有两层:一、自认为有诗才;二、认为自己年长诗才退,只好写写诗论,聊胜于无。这联诗,暴露了钱先生的内心矛盾:承认自己的诗不好,但认定自己有诗才,只是“退了”。他的早年诗比壮年诗好?答案是—否。读其早年诗,“巫山岂似神仙远,青鸟殷勤枉探看”“如此星辰如此月,与谁指点与谁看”之类,可知学的是李商隐、黄景仁,为赋新词强说愁,近乎描红,新诗术语叫“青春期写作”,“儿女气”是有,何来“风云气”?跟壮年后的区别,无非是精力充沛,灵感滚滚,提笔能诗,而缺乏诗才则前后如一。但是,这样的青年时代,后来成了钱先生恋恋不舍的“乌托邦”,“才退”的哀怨,至少唠叨了三十五年,诸如“才竭只堪耽好句”(《少陵自言性僻耽佳句有触余怀因作》,1942),“而今律细才偏退”(《偶见二十六年前为绛所书诗册》,1959),“才退心粗我自知”(《燕谋以余罕作诗寄什督诱如数奉报》,1977)……他嗜诗如命,自然对自己没诗才这事,是各种懊恼,各种不甘,各种耿耿于怀。这,现代人叫“纠结”,心理学叫“自欺”,总之是一桩“心病”。当然,我们可以宽慰他,你散文写得好啊,除了T. S.艾略特,散文和诗得兼的人本就不多,大诗人如杜甫,散体不也写得枯燥平板么?但这样的安慰,钱先生肯定不爱听。杨绛先生一再说,钱先生有“痴气”,是个“痴人”。此种为诗而生的“自欺”,我以为,也算是“痴气”之一例吧。

只是,刘铮的《“诗是吾家事”》,我以为,标题得添两个字—“恨不‘诗是吾家事”。

二○一六年十一月二十三日