生态损害赔偿磋商制度的解释论分析*

2017-02-20黄锡生韩英夫

黄锡生 韩英夫

(1.重庆大学法学院,重庆 400045; 2.重庆大学西部环境资源法制建设研究中心,重庆 400045)

生态损害赔偿磋商制度的解释论分析*

黄锡生1韩英夫2

(1.重庆大学法学院,重庆 400045; 2.重庆大学西部环境资源法制建设研究中心,重庆 400045)

生态损害赔偿磋商的制度脉络既蕴含自由协商的私法性特质,又与行政权之行使保持着特有的亲和性。学者从纯粹私法视角提供的解释框架只能部分映射赔偿磋商制度运行的法律面貌。以协商行政为视角,生态损害赔偿磋商制度实质上是一种行政机关借用私法领域的协商与填补机制来维护环境公益的行政权行使之新样态。政府的主动磋商行为应被视为体现对话与合作的协商行政手段,其实施须同时兼顾彰显灵活性的协商裁量与彰显法治性的行政控权之两方议题。

生态损害赔偿磋商制度 协商行政 解释论分析

2015年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》(以下简称“试点方案”),在赋予行政机关赔偿诉权的同时,首次规定了生态损害赔偿磋商制度的一般规则。然而,作为一项夹生于传统行政管理和环境公益诉讼间的生态损害修复和赔偿的全新解决方案,赔偿磋商制度的法律定位究竟为何?即当一贯行使管理性公权的行政机关进入具有协商性的磋商程序后,其所依循的究竟是秉持公法规律的柔性行政还是宣称自由意志的私法安排?这在理论上颇具争议。当前《试点方案》的概括式规定和过于偏重私法路径的主流论调,未能就政府主动磋商行为之法律属性给予恰当阐释,从而无法为生态损害赔偿磋商制度的立法设计提供坚实的理论基础。为此,有必要从解释论的视角构建一种契合于赔偿磋商制度属性的适恰解释框架,明晰行政机关以及其他参与主体的身份定位和相应权责,完善赔偿磋商制度的相关立法。

一、生态损害赔偿磋商制度的文本解读

现代环境理论认为,生态损害是专指环境(或生态)公共利益本身的损害类型,[1]P4其有别于传统环境侵权法上以环境要素为媒介对个体的人身或财产所造成的损害。[2]由于生态损害承载的是无主或非私有的环境要素、自然资源和生态系统,致害人对生态损害的修复和赔偿往往成为实定法调整的空白和模糊地带。[3]而当这种空白和模糊成为社会生态恶化的主要原因,并以重大环境事件或群体行动的极端形式表现出来时,法律则有必要通过改良和革新现有制度的方式来加以解决。目前,生态损害的调整和救济主要是依托社会组织或检察机关提起环境公益诉讼的司法方式得以实现。①现有制度供给对这一新型公益损害的调整呈现一种“结构性跳跃”和“功能性缺失”,即行政机关只能追究致害相对方的行政责任(如行政罚款、责令停止违法行为等),而针对生态本身的修复和赔偿须径直跳入司法诉讼程序予以解决。[4]总体而言,由于以往法律文本的规制空白及其对行政机关的赋权不足,导致生态损害的行政调整模式仍然局限于传统上对致害人“违法行为”的惩戒性规制,无法实现“生态本身”的填补性救济。譬如,在受到社会多方关注的松花江污染事件中,政府最终处理方式仅限于要求造成此次事故的吉林石化公司改正其违法行为并对其处以100万元的行政罚款,而这相对于国家后续为此累积投入的高达78.4亿元的治污资金来说,显然杯水车薪。[5]在此背景下,《试点方案》的出台无疑是对行政机关目前于生态损害领域相对失语状态的立法填补。依照《试点方案》的权威界定,生态损害赔偿磋商制度是指,在生态损害发生后,由法律规定的行政机关组织开展调查评估、编制修复和赔偿方案,并主动与赔偿义务人进行磋商的生态损害修复和赔偿的全新调处模式。不难看出,赔偿磋商制度同时聚合了“行政主导、协商机制、公益维护和损害赔偿”等不同要素,在这些具有内在张力要素的相互作用下,磋商制度的法律属性呈现出一张普罗透斯般的面庞。在当前《试点方案》刚刚出台且相关实践尚未大规模展开的恰当时机,有必要从法学视角就赔偿磋商制度的法律属性进行精确厘定和深入论证,从而为未来赔偿磋商制度的正式入法奠定理论基石。

二、生态损害赔偿磋商制度私法解释路径之检讨

(一)赔偿磋商制度私法解释路径的主流论调及其理论成因

当前理论和实务界的主流观点均倾向于将《试点方案》规范下的赔偿磋商制度界定为依循民事私法机制运行的制度安排。简单来说,私法解释路径的实质是将生态损害赔偿磋商过程中的行政机关视为“脱下制服,换上便装”的一般民事主体,将各方主体间的法律关系视为平等的民事法律关系。于此情形中,政府及其部门不再是以行政管理者之身份,而是以平等主体之姿态参与其中,通过自由协商的方式达至救济生态损害的最终目标。目前,私法论者的解释框架似乎得到了官方部门相当程度的认可。例如,国家环保部环境规划院副院长王金南认为:“(赔偿)磋商虽有政府参与,但并非行政法律关系而是民事性质的关系,在磋商的法律关系中,赔偿权利人不再是命令式治理生态环境损害,而是作为生态环境的代表者参与生态环境损害修复方案的确定。”[6]在笔者以A市为范本的实践调研中同样得出类似结果。A市环保局的主管工作人员普遍认为,“赔偿磋商因其平等协商和损害填补之特征而应划归民事私法范畴。”②

上述有关赔偿磋商制度单一私法属性的理论误读存在有其深厚的理论根源。第一,概括来说,主流观点之所以钟情于对赔偿磋商制度采取私法解释路径,并不仅仅因其贴近官方论调,更在于赔偿磋商制度引入了一种行政机关“以协商方式解决生态损害赔偿问题”的全新调处模式。在“协商即自治,赔偿即私法”的固化法律思维作用下,该项制度被描绘成一幅各方参与者就损害赔偿问题进行磋商的私法化制度图景。第二,磋商过程所体现的协商精神是衍生赔偿磋商制度民事私法属性误判的重要原因。传统民事理论认为,“自治是私法的核心理念,是私法赖以生成和型塑之根基。”正如优士丁尼《学说汇纂》所指出,公法的规范不得由个人之间的协议而变更。而私法规范则是任意性的,对当事人来说“协议即是法律”。[7]P84在此传统观念的辐照下,协商与自治似乎成为了推得私法属性的充要条件。具体到生态损害领域,《试点方案》规定的磋商程序并不具有行政强制性,而是基于意思自治的协商精神逐步推进,赔偿义务人有权拒绝行政机关的协商提议,或是在协商过程的任何阶段表达拒绝并退出协商。可以说,这种平等协商式的制度设计以及协商过程内含的意定性意蕴乃是导致赔偿磋商制度落入私法疆域的重要原因。第三,类比侵权责任的救济模式和责任实现方式是造成上述私法解释进路之误判的深层原因。传统民法理论认为,赔偿是民事私法的一部分,以至于克雷斯蒂安·巴尔教授在论述预防性环境侵权措施时,采用了“私法损害赔偿法”的概念用语。[8]P166王泽鉴先生同样认为,填补已经产生的损害是传统侵权责任法的基本机能。[9]P34作为一种全新损害类型,立法对生态损害的关注和调整同样以损害认定以及在此基础上的填补性救济为核心。因此,行政机关对生态损害的追索显然无法脱离既有的侵权归责体系。为了实现填补生态损害的制度目的,行政机关在行为方式和手段上势必需要参照既有的侵权规则,这表现为《试点方案》规定中的行政机关须在统筹考虑“损害事实与程度、修复启动时间与期限、赔偿的责任承担方式与期限”以及“责任人的赔付能力、主观过错、赔偿意愿”等传统侵权责任要素的基础上,编制修复方案并展开磋商。这种对侵权规则的援引和私法手段的借用极易导致外部观察者只能“一叶障目”式地窥得磋商过程的私法特征,而忽视行政机关在调查和执行阶段中的强制性行权特征,进而陷入民事私法解释进路的理论盲区。

(二)赔偿磋商制度私法解释路径的反思与检讨

生态损害具有强烈的公共性色彩,鉴于公共利益系与民事私益相互疏离的利益类型,单一私法的解释论观点显然不适用于对生态损害进行对症规制,进而无法描绘赔偿磋商制度的完整图景。具体而言,赔偿磋商制度私法解释路径的乏力不仅体现在受磋商制度的名称误导及对侵权法规则的不当引用,更集中表现在“手段凌驾于目的之上的解释论扭曲”及“陷入行政控权困局”的双重难题。

第一,在文义表述层面,私法论者被生态损害赔偿磋商制度的名称表述所误导。生态损害赔偿制度是赔偿磋商制度的上位概念,对赔偿磋商制度中有关“赔偿”语义的准确界定应在生态损害赔偿的小语境中进行把握,而非径直援用侵权法中的赔偿语义。依照国家环境规划院的官方观点,生态损害赔偿主要包括对生态本身的修复和赔偿两方面,并以修复为原则赔偿为补充。[10]因此,生态损害语境下“赔偿”的真实意涵囊括了生态修复和损害赔偿的双重制度内容,赔偿磋商制度虽借用“赔偿”之名,但实则是以明确“责任承担”为轴心的生态损害救济规则,“赔偿”只是该项制度的众多责任实现形式之一。

第二,在规范适用层面,私法论者将生态损害与私人权益损害等同视之进而试图适用单一私法规则予以救济的简单化做法,难以针对生态损害的特有属性进行对症规制。[11]传统侵权理论“以保护受害人为中心”,于此情形中的环境(生态)要素仅被视为侵权行为与损害后果之间的媒介。[12]P20致害人的生态破坏行为“直接对环境产生不良影响,不良的环境又影响到受害人的利益,并最终造成对受害人的损害”。[13]P67简单来说,传统侵权法所关心的乃是处于侵权因果链条末端的受害方个人利益之保护,环境(生态)本身的损害后果则在所不问。伴随环境问题的日益凸显,环境法一改传统法学理论视环境为中介物的观点和看法,扩大了“损害”的范围,并将生态本身之损害纳入法学范畴。生态损害据此被视为具有独立法律地位的规制对象。在赔偿磋商制度语境下,私法论者将关注重点置于该项制度的磋商环节,并认为磋商的中心任务系围绕生态损害赔偿而展开。循此为进,既然同为“损害”且同样需要“赔偿”,将生态损害类比私人利益损害,进而适用侵权法上既定的救济规则似无疑问。这就不难理解为何学者倾向认为“环境侵权是民事侵权概念的特殊形态”,[14]P13并以此得出“生态损害责任与民事侵权责任是一般与特殊的关系。”[15]P25从法律逻辑角度来看,此种法律适用观点似乎因契合于三段论逻辑推演而无懈可击:即侵权责任承担规则属传统私法范畴并以利益填补为核心;生态损害赔偿磋商制度属侵权责任规则的具体化适用;因此生态损害赔偿磋商制度属于传统私法制度体系范畴。然而仔细推敲,该推理的小前提能否成立是存在疑问的。首先,生态损害与私人利益损害的本质差别在于其公共性和利益归属的不特定性,侵权法上的救济规则是为保障私权所量身定做的规则。因此,作为专指于环境(生态)公共利益的全新损害类型,生态损害与私人权益是否可以无差别地等同对待以及传统侵权规则的旧瓶能否装入生态损害的新酒,这本身并非不证自明。其次,行政机关的主导性地位及全程性参与是本次《试点方案》的实施重点。赔偿磋商制度是一个综合性的制度体系,磋商行为只是其中一环,此外还包括行政机关先期调查、评估以及编制修复方案等行为,③这些行为因具有典型的公权行政属性而应受公法规则的指引。因此,若将行政机关采取的磋商行为视为纯粹意义上的私法行为,必然使赔偿磋商制度内部出现断裂和矛盾从而陷入适用困境。

第三,在解释论基础层面,私法论者在对磋商制度进行定性时,将该制度的规制手段凌驾于所欲达致的目的之上,从而导致其提供的解释论存在歪曲。换句话说,私法论者过于关注作为问题解决方式的平等协商与损害赔偿的私法化手段,而忽视作为问题本身的维护环境(生态)公共利益之公法目的。于此,笔者拟借用阿马蒂亚·森手段和目的的分析框架,来驳斥私法解释路径的固有矛盾。森在论及自由问题时,将自由作出两个层面的分析:一是将自由作为因其本身即具有重要性而值得追求的目的性存在,二是将自由作为实现其他目的的一种手段,只有当其他目的得以实现之时才肯定自由的价值。这种分类提示我们应当同时运用工具理性和目的理性,即在讨论一项制度的法律属性时,应对制度本身追求实现的目的和制度为达成目的所采取的手段进行区别对待。目的具有建构性作用,因其本身“值得追求”而处于更为根本性的地位,作为达至目的之手段,对工具性质的分析有赖于目的的方向指引。[16]P30-33简单来说,决定一项制度法律属性的核心在于制度所欲实现的目标,而非达至这一目标所采取的手段。因此,在生态损害赔偿磋商制度的语境下,值得我们关注的是磋商制度的目标本身,而非局限于为达至这一目标而采取的私法化协商和赔偿之手段。传统私法解释路径的弊病源于其对手段与目的之混淆,将制度的法律属性等同于该项制度所采取手段的法律属性,存在着解释论上的关系歪曲,进而导致此种解释进路只看到了赔偿磋商制度运行的表象,却未能洞见该项制度的核心机理。

第四,在制度实施层面,私法论者将行政机关视为可基于其自由意志参与磋商过程的平等民事主体,势必由此失去控权基础。诚然,为了实现生态损害的救济和促成合意之达成,行政机关有权在磋商过程中综合考虑责任人的过错程度、赔付能力和生态修复难度、成本收益等因素,并就责任承担方式、履行期限等磋商之核心内容作出必要的退让和权变,此即生态损害赔偿磋商制度协商性的体现。对此协商性特征进行准确定性具有重要的实践意义,即此种协商性究竟应制度化为行政机关作为平等民事主体对生态利益进行的任意处分权,还是是以管理者身份在生态行政规制过程中所行使的广泛但仍受限制的自由裁量权。私法论者认为,行政机关的协商行为亦如私人主体的自由处分行为,因而无法落入行政法的调整范围。此种行为定性势必引发赔偿磋商制度实施过程中,对行政机关恣意行权的规制欠缺。[17]P568由于生态损害承载着社会不特定成员的公共性利益,具有着鲜明的公共性特质,因此行政机关始终无法如民事主体一般,以利益所有者身份与相对人进行任意性的妥协,其在磋商中针对环境(生态)公共利益所作出的妥协和退让始终面临正当性和民主性的拷问。[18]总体而言,行政机关采取的主动磋商行为应被视为具有一定自由裁量弹性的行政权行使,而如何达至行权与控权的动态平衡,乃是赔偿磋商制度所应关注的核心问题。

三、协商行政:生态损害赔偿磋商制度的解释论机理

现代公共行政管理中,行政并不仅是行政行为和行政强制执行,而是使用各种各样的手段来实现其目的。[19]作为一种全新的生态损害救济模式,赔偿磋商制度的解释论路径绝非困于传统学说的桎梏,简单依凭制度运行中的协商精神作出单一私法属性的直觉式论断,而是可以超越公私法的二元区隔寻求一种融贯性解答。正如日本学者盐野宏指出的那样,“实体法上区别公法和私法是没有多大意义的”,行政机关在调整公共事务管理的法律适用和救济方面,不是机械地适用公法的规定抑或私法的原则,而是根据问题定向,兼采公法或私法以实现公共利益。[20]P35为此,本文拟借用现代行政法上“协商行政”的分析思路,就生态损害赔偿磋商制度的复杂机理作出一种融合传统公私二元法律关系的综合性描述:赔偿磋商制度既需嵌入自由协商的私法精神,又因生态损害本身的公共性意味及政府之主导而必然与行政权的行使保持着特有的亲和性。

(一)协商行政的理论由来

现代环境议题的综合性与复杂性体面,要求我们拆除隔断于传统部门法间的墙帷,以更为超然的视角审视新型环境法问题,并对其所面临的理论困境给出全面的综合性解答。作为生态损害索赔机制的全新探索,赔偿磋商制度的解释论路径无须机械地在公法或私法间、行政或侵权间作出非此即彼的专断抉择,而可以是一种兼采各家之长的融贯式解答。于此,本文拟借用现代行政法上“协商行政”的理论模型,来描绘赔偿磋商制度的复杂法律机理。

在以往学者的论述中,协商行政也被表述为行政协商或合作治理。④它着眼于现代国家借用私法方式完成公法目标的新型行政模式,并以平等协商等私法精神克服现代社会广泛存在的管制“萎靡”。[21]面对环境治理和社会福利等全新公共议题的大量涌现,协商行政理论摒弃了传统学说固守公私法二元区隔的理论桎梏,为公共行政过程注入私法性的平等协商机理,并试图围绕联合解决问题与革新行政手段来重新界定管制事业。例如,在兴起于美国克林顿政府时期的杰出领袖工程中,美国环保署首创了协商颁发行政许可的制度实践。根据杰出领袖工程,环境行政机关“可以批准以单一的综合性许可,取代公司传统上为了控制同一场所多种源头的排放而要取得的多重许可”。申请者甚至可以通过允诺“更优的环境绩效”换取其他污染物的跨类别排放。[22]P77这种环境行政目标的平等协商解决方式为我们描绘了一幅公私法协力治理的全新规制图景,从而拆除了我国社会长久以来“公私二分”的理论藩篱,为现代复杂多样的行政方式及其复合化法律属性之理论阐释,提供了全新且适恰的研究视角。

作为一种行政方式的现代化创新,协商行政理论及其各种具象化的制度安排虽存在着自身固有的局限,但它却开启了我们对法律制度剖析的全新思路:公共行政目标的达成,可以存在私法机制的引入和作用。[23]行政机关对公共议题的调整不因私法手段的运用而丧失公权行政属性。这对于我们理解赔偿磋商制度的法律机理具有启发性的意义。如前所述,“私法关系说”的主流论调只是从赔偿磋商制度所采用的私法手段角度展开的盲人摸象式的片面探索,生态损害赔偿磋商制度的复杂性在于,其需要同时兼顾环境行政之公法目标和平等协商之私法手段。本文主张的有关赔偿磋商制度行政协商的解释论路径,正是立足于行政权与协商机制相结和的分析进路,以现代行政方式的生态化变革为背景,以期相对合理地阐释赔偿磋商制度运行的完整机理。

(二)协商行政:生态损害赔偿磋商制度的核心特质

在行政机关“温情脉脉”的平等协商表象下,生态损害赔偿磋商制度同样暗藏着行政权行使的权威式背景。赔偿磋商制度中的“协商”,并非传统私法论者主张的绝对意义上的民事商谈,而是在复合法律关系中以垂直关系为背景式设置的环境公共议题的平等协商解决方式。

1.调查与执行:行政机关与赔偿义务人之间的垂直法律关系。在生态损害赔偿磋商的具体情境中,赔偿磋商制度首先体现为一种行政机关调处环境公共议题的公权行政运行逻辑,表现为环境行政机关就生态损害组织调查评估、围绕公共利益与相对方进行协商谈判并达成赔偿协议、监督执行协议内容等三个阶段,是一种行政主导下的协商规则。

第一,行政机关在赔偿磋商制度中居于主导地位。无论是从宪法文本还是现实需要角度,国家在维护和改善生态环境中的主导地位及公法义务都已得到社会各界的普遍认可。[24]诚如环保部负责人在解读《试点方案》中强调,“通过实施生态(环境)损害赔偿制度,修复受损的生态环境,保护和改善人民群众生产生活环境,是政府履行环境保护职责的需要。”[25]具体来说,《试点方案》中明确规定了行政机对生态损害事件进行“生态环境损害调查、鉴定评估、修复方案编制,以及主动与赔偿义务人磋商并达成赔偿协议”的相关权责,体现为一种从初期调查到中期协商直至后期对赔偿协议监督执行的全程性主导和参与。行政机关既是赔偿磋商程序推进的组织者,也是赔偿磋商过程实体性问题的判断者。事实上,这一立法模式与美国自然资源损害赔偿制度的相关规定具有内在一致性。依据“公共信托学说”和“国父学说”,[26]美国联邦或州政府凭借公共托管权成为赔偿程序的索赔主体,主导整个生态损害赔偿程序的推进。[27]

第二,行政机关在生态损害事件发生后的初期处理阶段,享有实质性的公法调查权。首先,《试点方案》将行政机关界定为生态损害发生后组织开展损害的调查主体,基于权责对等的行政法原则,课以行政义务意味着与履行该义务所相称的行政职权之概括性赋予。因此,行政机关于生态损害事件发生初期的调查者之身份及其所负担的“组织开展生态损害调查”之职责,暗含了立法者对行政机关调查职权的概括性授予。实际上,这一规定亦与西方国家的既有规范相契合。例如,美国《综合环境反应、赔偿和责任法》(CERCLA,又称“超级基金法”)第122条规定了一种与颇具代表性的生态损害行政和解程序,为促成合意之达成,政府在和解程序的开始阶段有权自行收集或要求其他主体提供证据。[28]P286-287其次,行政机关在生态损害领域的调查权并非仅仅基于权责对等原则就《试点方案》的逻辑性推导。依照我国《环境保护法》等相关规定,我国环境行政机关在环境污染和生态破坏领域享有广泛的公法调查权,我们很难想象环境行政机关在组织开展生态损害调查的过程中,会主动放弃手中既有的公法调查权,转而寻求较为弱化的民事请求权,或是寄希望于赔偿义务人对自己违法事实等相关证据的主动提供。最后,从立法的效能角度来看,在生态损害问题中引入行政机关的参与和主导,乃是源于行政在生态损害问题调查中的公法优越地位。伴随生态损害的不确定性体面以及由此引发的巨额资金投入和强科技性背景等全新课题的大量涌现,以往实践中公民或社会组织在生态损害领域“一己之力”式的努力面临着取证难、调查难等现实问题,[29]而行政机关手中的环境调查权正是对上述问题的有效克服。从某种程度上说,立法者在生态损害领域对行政机关表现出的特有青睐正是因为行政机关在事件调查中所拥有的公法调查权力。肯定行政机关对生态损害事件的调查权,也是其履行《试点方案》要求的“组织开展生态损害调查”和“进行鉴定评估、编制修复方案”等相关工作的基本前提。

第三,行政机关在协商一致后负有监督执行赔偿协议内容的公法执行权。首先,《试点方案》第四条第(六)项中规定,行政机关应“对磋商或诉讼后的生态环境修复效果进行评估,确保生态环境得到及时有效修复”。虽然该条规定的正文内容并未明确规定行政机关就赔偿协议内容的公法执行权,但从体系解释的角度来看,该项规定在《试点方案》中被命名为“加强生态环境修复与损害赔偿的执行和监督”,且整个立法条文仅涉及了“行政机关”这一唯一法律主体,这意味着条文背后隐含了一种立法者对行政机关执行权和监督权的概括授予。其次,从权责对等角度来看,行政机关“对修复和赔偿结果进行评估并确保生态得到及时有效修复”的职责,同样隐含了与之相称的公法执行权。可见,在赔偿磋商语境下行政机关对义务人修复和赔偿效果的评估和执行,事实上暗含了立法者对行政机关就赔偿协议公法执行权的肯定。

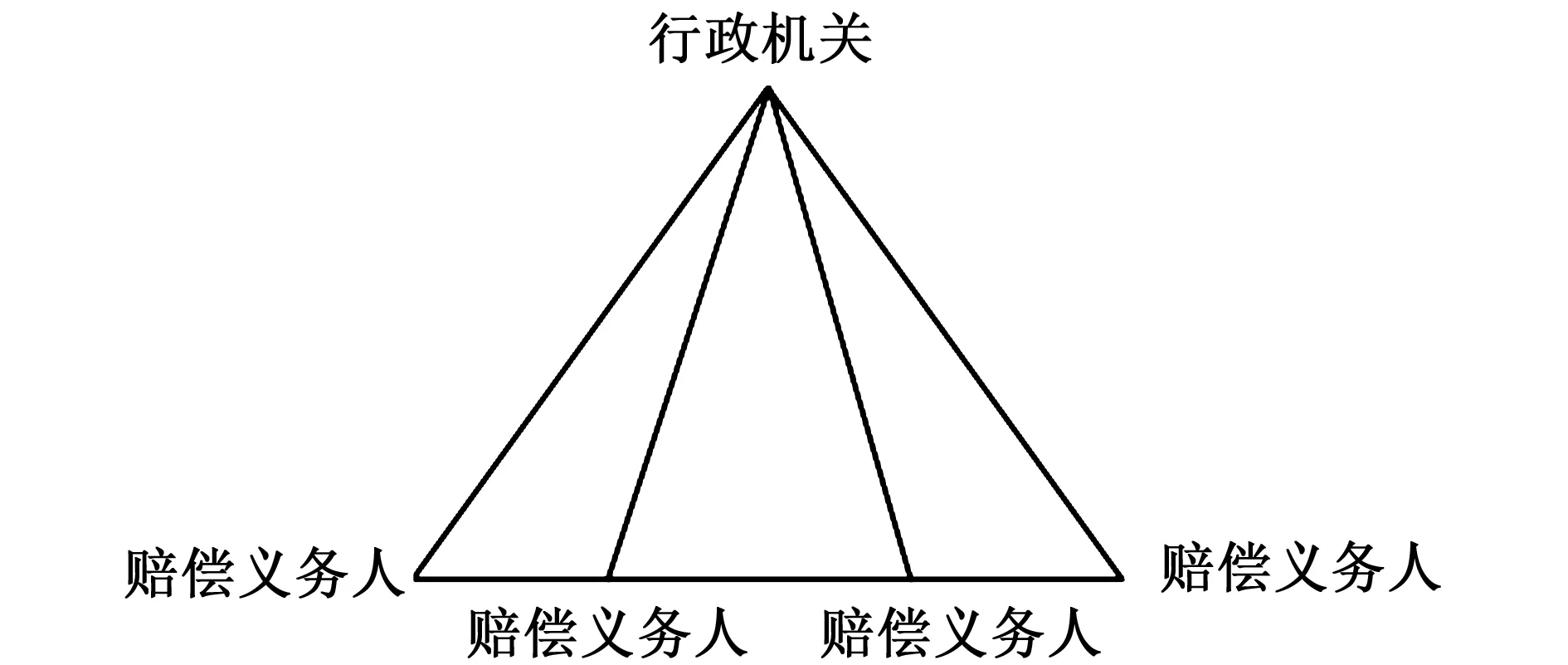

总体而言,赔偿磋商制度在调查和执行阶段的法律关系模型中,行政机关与赔偿义务人间的互动结构表现为一种正多边三角形的结构矩阵:行政机关居于三角形的顶角,各个参与协商的赔偿义务人则分布于三角形的底线上(如图1)。居于底线的赔偿义务人虽然可以向顶角的行政机关提供相关材料和信息,表达自身诉求和主张,但在初期调查和后期执行阶段仍然处于行政相对方地位,行政机关与赔偿义务人共同处于一种公权行政的垂直法律关系。

2. 走向共识:行政机关与赔偿义务人之间的平行法律关系。生态损害赔偿磋商制度所蕴含的协商精神,要求我们在关注垂直公法关系的背景式设置之外,尚需看到行政机关与赔偿义务人间的平等协商关系。首先,赔偿磋商制度在协商阶段的法律关系模型,体现为行政机关与各个参与协商的赔偿义务人所形成的正多边形互动结构(如图2)。协商程序中的行政机关只是各参与者中的一方主体,其与参与协商的赔偿义务人居于平等的法律地位,各方主体均可围绕生态损害的修复和赔偿议题提出自身主张及事实依据,并可于合意达成前的任何阶段退出协商程序。其次,在协商程序中,作为正多边形的普通“一角”,行政机关无权单方确定赔偿方案的实质性内容,而是必须与各参与方通力合作,通过平等的交流与互动,形成各方均可接受的共识性方案。再次,这种行政与私人的协商乃是旨在实现互相满意的正和博弈关系。在整个协商过程中,各方当事人就利益而非立场进行互换,从而形成一种实质上的“利益合流”,即行政机关通过对责任人的追责而免除自身“政府买单”式的兜底性义务,赔偿义务人通过协商机制换取有利于己方的赔偿方案,以免于后续诉讼程序中的司法制裁。由此可见,在调查和执行阶段之外,生态损害赔偿磋商制度的磋商环节体现为一种行政机关借用平等协商的私法机制与负担赔偿义务的私人主体展开的平等协商。通过协商特有的利益表达机制,各方主体就环境公益受损之大小(即损害程度)及其修复和赔偿方式形成共识。综上所述,生态损害赔偿磋商制度包含了调查、协商和执行三个主要阶段,各方主体的平等协商是在行政调查和行政执行的公权背景下进行的,行政机关的主动磋商行为本质上是一种体现合作性、弱权性的协商行政行为。这种生态损害协商处理机制的创立是对我国生态环境管理模式的创新和丰富,其对弥补强制性行政手段和公益诉讼的短板具有重要积极意义。[30]

图1

图2

四、代结语:我国生态损害赔偿磋商制度的发展方向

生态损害赔偿磋商的制度脉络可集中概括为:通过协商方式对环境(生态)公共利益本身的损害进行救济。“行政机关参与协商过程”的独特规范设计使得有关磋商行为性质的讨论陷入“公或私”的泥淖。笔者认为,任何一种主张都应视为学术意义上的解释观点,但任何一种解释观是否适恰却不能限于各自的理论框架进行孤立的学术努力。私法论者套用民事法律规范中侵权损害赔偿的相关条款解释磋商行为,仅符合生态损害赔偿磋商的行为外观,却难以顾及并实现磋商制度的实践价值。生态损害所指向的环境(生态)公益实属一种独立的全新公共利益类型,其“不可恣意处置性”从根本上已经设定了磋商行为无法完全归入协商性私法自治范畴的讨论前提。行政机关不可依循其自由意志与相对方随意达成赔偿合意并任意宰制环境(生态)公益。就此而言,政府的磋商行为已与私法规范崇尚的意思自治发生根源性疏离。磋商行为的核心是一种协商行政行为,此种解释观并非仅从既有公私法律框架进行概念推理和演绎,而是从行政机关在环境议题上的主导性规制地位这一实践传统以及对行政机关进行控权的现实需要出发,所进行的社会学思考。更为深远的是,磋商行为的公法属性定位有助于实现生态损害赔偿磋商与后续的环境公益诉讼形成协同融贯性的制度体系,切实发挥环境公益诉讼对行政规制的补强和监督作用,而非使司法权僭越到行政权的行使领地发生权力混淆。[31]由此,生态损害赔偿中的协商必须嵌入行政行为予以综合把握。

未来的制度设计需要着重把握以下两点问题:第一,应在行政赋权(协商裁量)和行政控权两方面进行综合平衡。首先,协商性特质要求未来的制度设计须充分考虑作为协商一方的行政机关,为达成合意而进行适当妥协与权变的现实需要。因此,赋予行政机关一定限度之协商裁量权实属必须。另一方面,公益性特质要求未来立法在赋予行政机关必要裁量权的同时,始终保持一张严肃的控权面孔。行政机关的协商裁量行为应严格限缩于实现环境(生态)公益填补的既定目标。为此,应从内部控权和外部监督的双重进路,构建协商裁量权行使的内部控权规则和充分透明的信息公开、公众参与等外部监督机制,融合实体和程序两方制度,对行政机关的协商裁量行为予以必要限制。其次,在协商行政的解释论框架下,行政机关在协商前的调查行为以及达成赔偿合意后的执行行为,应被视为一种体现权力行使的公权行政行为,并纳入行政控权之规制范畴。赔偿义务人有权就行政机关的上述行为提起行政复议和行政诉讼。检察机关和法律规定的社会组织有权就行政机关的怠于履责或其他违法失职行为提出检察建议或行政诉讼。第二,妥善解决赔偿磋商制度与环境公益诉讼制度的衔接问题。为了充分发挥行政机关在环境公共事务上的主导性作用,避免生态损害问题的解决陷入“击鼓传花”式的尴尬境遇,⑤未来应在立法中明确赔偿磋商制度前置性的程序定位,从而在明晰两项制度彼此衔接关系的基础上,发挥行政的前置性处理作用和司法的后续性补强功能,使赔偿磋商与公益诉讼形成良性互动,最大限度发挥二者的制度合力。[32]

注释:

① 2015年1月,最高人民法院颁布的《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》明确规定了符合法律规定的社会组织有权以生态损害为由,提起环境民事公益诉讼;2015年12月,最高人民检察院颁布的《人民检察院提起公益诉讼试点工作实施办法》明确规定了检察机关有权以生态损害为由,提起环境民事公益诉讼。

② 数据来源于2016年8月期间,“生态文明法律制度建设研究课题组”在A市环保局开展的“关于《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》的专项调研”。

③ 《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》第二条规定:“生态环境损害发生后,赔偿权利人组织开展生态环境损害调查、鉴定评估、修复方案编制等工作,主动与赔偿义务人磋商。未经磋商或磋商未达成一致,赔偿权利人可依法提起诉讼。”

④ 相关论述参见蔡武进:《行政治理视野下的行政协商》,载《北方法学》2014年第3期;徐博嘉:《行政协商制度基本问题分析》,载《行政与法》2013年第10期;[美]朱迪·弗里曼:《合作治理与新行政法》,毕洪海,陈标冲译,商务印书馆2010年版,第34-35页。

⑤ 王明远教授在分析环境领域行政权与司法权的互动关系时指出,环境行政管理与公益诉讼制度间不应是一种“击鼓传花”式的关系,环境公共议题的解决不应在尚未穷尽行政调整且在缺乏制度间优势比较和关系论证的情况下,径行僭越至司法诉讼的救济途径。参见王明远:《论我国环境公益诉讼的发展方向:基于行政权与司法权关系理论的分析》,载《中国法学》2016年第1期。

[1] 竺效.生态损害综合预防和救济法律机制研究[M] .北京:法律出版社,2016.

[2] 吕忠梅.环境司法理性不能止于“天价”赔偿:泰州环境公益诉讼案评析[J].中国法学,2016,3.

[3] 竺效.论环境民事公益诉讼救济的实体公益[J].中国人民大学学报,2016,2.

[4] 杨朝霞.论环保机关提起环境民事公益诉讼的正当性——以环境权理论为基础的证立[J].法学评论,2011,2.

[5] 吕忠梅.松花江污染:不能被遗忘的法律话题[J].中国地质大学学报(社会科学版),2006,6.

[6] 王金南.实施生态环境损害赔偿制度,落实生态环境损害修复责任——关于《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》的解读[N].中国环境报,2015-12-04(02).

[7] 周枏.罗马法原论(上册)[M].北京:商务印书馆, 1996.

[8] [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔.欧洲比较侵权行为法(下卷)[M].张新宝译.北京:法律出版社,2001.

[9] 王泽鉴.侵权行为法(第一册)[M].北京:中国政法大学出版社,2001.

[10] 王金南等.加快建立生态环境损害赔偿制度体系[J].环境保护,2016,2.

[11] 梅宏,李飞.海上溢油引起的生态损害之法律应对[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2012,2.

[12] 王利明.侵权责任法研究(上卷)[M].北京:人民大学出版社,2016.

[13] 张梓太.环境法律责任研究[M].北京:商务印书馆,2005.

[14] 曹明德.环境侵权法[M].北京:法律出版社,2000.

[15] 薄晓波.生态破坏侵权责任研究[M].北京:知识产权出版社,2013.

[16] [印]阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].任赜,于真译.北京:中国人民大学出版社,2012.

[17] [美]伯纳德·施瓦茨.行政法[M].徐炳译.北京:群众出版社,1986.

[18] 王岩,魏崇辉.协商治理的中国逻辑[J].中国社会科学,2016,7.

[19] 李洪雷.中国行政法(学)的发展趋势——兼评“新行政法”的兴起[J].行政法学研究,2014,1.

[20] [日]盐野宏.行政法[M].杨建顺译.北京:法律出版社,1999.

[21] See Richard H.Pildes, Cass R.Sunstein, Reinventing the Regulatory State.62 U.Chi.L.Rev.1-129(1995).

[22] [美]朱迪·弗里曼.合作治理与新行政法[M].毕洪海,陈标冲译.北京:商务印书馆,2010.

[23] 石佑启.论公共行政变革与行政行为理论的完善[J],中国法学,2005,2.

[24] 陈海嵩.国家环境保护义务的溯源与展开[J].法学研究,2014,3.

[25] 张蕾.让损害生态环境者承担赔偿责任[N].光明日报,2015-12-04(03).

[26] 刘丹.渤海溢油事故海洋生态损害赔偿研究——以墨西哥湾溢油自然资源损害赔偿为鉴[J].行政与法,2012,3.

[27] 王树义,刘静.美国自然资源损害赔偿制度探析[J],法学评论,2009,1.

[28] 吕忠梅.环境损害赔偿法的理论与实践[M].北京:中国政法大学出版社,2013.

[29] 张忠民.生态破坏的司法救济——基于5792份环境裁判文书样本的分析[J].法学,2016.10.

[30] 高吉喜,韩永伟.关于《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》的思考与建议[J].环境保护,2016,2.

[31] 王明远.论我国环境公益诉讼的发展方向:基于行政权与司法权关系理论的分析[J].中国法学,2016,1.

[32] 程多威,王灿发.论生态环境损害赔偿制度与环境公益诉讼的衔接[J].环境保护,2016,2.

(责任编辑:唐艳秋)

Analysis on Interpretive Theories of Consultation on Ecological Damage Compensation System

HuangXi-sheng1HanYing-fu2

(1.Law School of Chongqing University,Chongqing 400045;2.Western Research Center for Legal System Construction of Environment and Resources of Chongqing University,Chongqing 400045)

The complexity of consultation on ecological damage compensation system is in that it both contains the spirit of equal consultation in private law and keeps special affinity with the exercise of executive power. From a single private law perspective, scholars’ studies can only represent legal features of compensation consultation system partly. Based on the perspective of consultative administration, consultation on ecological damage compensation system essentially provides a new form of executive power. Administrative organs refer to negotiation and compensation mechanisms in private law to maintain environmental public interests. Government's active consultation behavior should be seen as a?means of consultative administration, which reflects dialogue and cooperation spirit. Its implementation should achieve two issues: the one is flexible consultative discretion, the other is legal control of executive power.

consultation on ecological damage compensation system; consultative administration; analysis on interpretive theories

1002—6274(2017)01—014—08

本文系国家社会科学基金重大项目“生态文明法律制度建设研究”(14ZDC029)、司法部重点课题“生态环境保护法律机制研究”(14SFB1009)的阶段性成果。

黄锡生(1964-),男,江西石城人,法学博士,重庆大学法学院教授、博士生导师,西部环境资源法制建设研究中心主任,研究方向为环境与资源保护法学;韩英夫(1988-),男,辽宁抚顺人,重庆大学西部环境资源法制建设研究中心博士研究生,研究方向为环境与资源保护法学。

DF46

A