试析江南土墩墓的祭祀遗存

2017-02-18高伟曹玲玲

高伟曹玲玲

(1.南京博物院 江苏南京 210016;2.南京图书馆 江苏南京 210018)

试析江南土墩墓的祭祀遗存

高伟1曹玲玲2

(1.南京博物院 江苏南京 210016;2.南京图书馆 江苏南京 210018)

江南土墩墓的祭祀遗存包含祭祀建筑、祭祀坑、用人祭祀、牺牲、祭祀台、焚烧祭祀、祭祀器物群、封土祭祀等多种形式,依据祭祀遗存与土墩墓营建的相对早晚关系,可分为葬前、葬时、葬后三类祭祀遗存。

江南地区 土墩墓 祭祀 相关遗存

江南土墩墓自20世纪50年代发现以来,其独特的埋葬方式即引起了学界的极大关注[1]。20世纪70年代以后,随着土墩墓遗存的不断发现和研究的逐渐深入,“土墩墓”得以正式命名[2]。此后,随着考古工作的深入开展,学界对于土墩墓形制、结构、建筑、分布、分区、分期、起源、族属等相关问题展开了多方面的研究和讨论,取得了重大进展。同时,关于土墩墓的祭祀遗存问题学界多有讨论,不过,对土墩墓祭祀遗存的辨识和认定却尚未形成统一的标准。《东南文化》2015年第3期上刊载了付琳先生《土墩墓祭祀遗存考辨》一文,文章认为土墩墓中常见“墓下祭祀”遗存、“墓前祭祀”遗存、“墩上祭祀”遗存和“墩脚祭祀”遗存等四类器物祭祀遗存形式,土墩墓中的“墓下建筑”遗存、人骨祭坑和焚烧祭祀遗存等可能与丧葬祭祀活动相关[3]。

一、土墩墓祭祀遗存

土墩墓祭祀,即墓葬祭祀的一种[4],表达的是生者对逝者的祭拜和怀念,以及消灾避难和求福保安的祈福意愿。目前发现的江南土墩墓祭祀遗存包含祭祀建筑、祭祀坑、用人祭祀、牺牲、设祭祀台、焚烧祭祀、祭祀器物群、封土祭祀等多种形式。

1.祭祀建筑

即丧葬祭祀活动的场所、构筑物和建筑物。依据祭祀建筑与墓葬的相对早晚关系,可分作葬前祭祀建筑和葬后祭祀建筑两种形式。

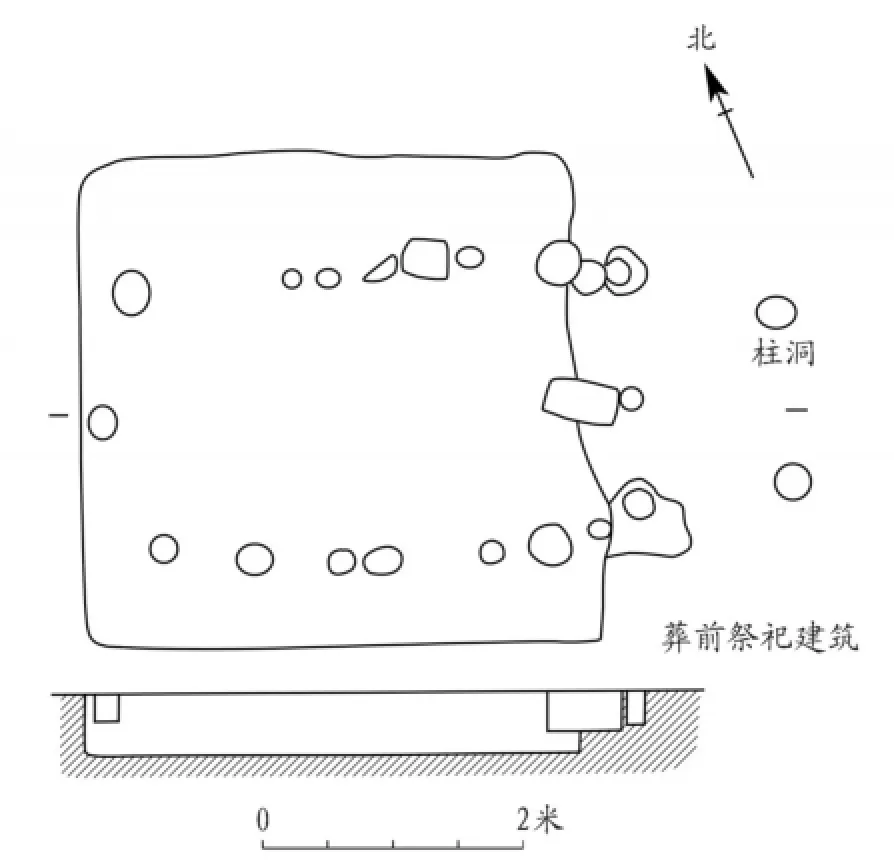

(1)葬前祭祀建筑

这类建筑先于墓葬营建,是土墩墓内最早的遗迹单位,通常发现于部分一墩一墓和向心结构的一墩多墓土墩中,设置于土墩墓的墩体中心,位于正下方墩子基础的层面上。现存形态以排列规则、密集的柱洞为主,或辅以基槽、土台等其他结构。建筑内不见遗物,它与中心墓葬没有直接关系,在建造中心墓葬时已经撤除或毁坏,考古发现仅存基槽、柱洞等遗迹。林留根先生称之为“墓下建筑”遗存,其主要功能是墓地标识和祭祀,对墓葬建筑的焚烧毁弃是土墩墓营建过程中最重要的祭祀行为[5]。付琳先生认为“墓下建筑”是形制简陋、具有临时性的遗存,很可能是土墩墓营建之前的祭祀活动遗存[6]。

以江苏金坛裕巷一号墩[7]为例,一号墩发现墓葬3座、器物群13处、房址1座。其中F1开口于第5层,打破第7层,半地穴式。平面近正方形,南北长4、东西长4.1、深0.5米,由23个柱洞组成,分南北两排排列。柱洞平面有圆形、半圆形和方形,直径最大者35、最小者15厘米,柱洞均直壁,浅平底,大部分柱洞打破半地穴坑的底部,所有柱洞构成一个平面呈“凸”字形的棚式建筑,门向朝东(图一)。

类似的建筑遗存在江苏句容周岗D2[8]、金坛薛埠上水2号墩[9]、句容寨花头D2[10]、大港双墩2号墩[11]、丹徒辛丰大墩D1[12]、句容下蜀中心山D1[13]等土墩墓中均有发现。

(2)葬后祭祀建筑

这类建筑一般不早于墩内墓葬建造,通常是与墩内中心墓葬同时段的建筑遗存,伴有较为明显的火烧或毁弃痕迹。

以南京江宁陶吴一号土墩墓[14]为例,D1呈馒头状,底部椭圆形,南北长约62、东西长约48、高9.1米。D1内部发现2座作为墓葬的小型土墩,两者相距约3.5米,分别编号为d1、d2。所发现的建筑遗存位于D1西部,开口于D1第5d层下,发现分布规律的柱坑68个(图二)。东部柱坑叠压于M 43之下,柱坑有圆形、半圆形和方形之别,直径0.16~0.36、深0.2~0.4米,均口大底小,内填较纯净的褐色粘土。西北部7个柱坑围成长方形,中部1个柱坑,南侧60个柱坑分为两排围成喇叭形,柱坑中间有一长约4.5、宽约2米的烧土面。M 43位于d2中部,由石框、“凹”字形墓台、墓室、祭台、封门和“凸”字形填土组成。其中祭台位于墓室内西侧,平面呈长方形,长2.2、宽1.36、高0.05米。祭台表面有一层厚约0.4厘米的红烧土面。封门位于祭台西侧,发现一些碳化站立状圆木痕迹,直径约0.07~0.12米。从M 43祭台发现的烧土面和烧焦的木构封门以及d1和d2西侧发现的小范围烧土面推测在修筑D1过程中曾举行过次数不详的祭祀活动。

图一// 金坛裕巷一号墩F1平、剖面图

图二// 江宁陶吴一号土墩墓相关祭祀遗存分布图

另外,类似浙江绍兴印山大墓发现的建筑遗存是否属于祭祀遗存值得商榷。印山大墓墓室为狭长条形“人”字坡的木屋结构,截面呈等腰三角形,用加工平整的巨大枕木构筑而成,原报告认为这应是允常“木客大冢”[15];墓道东段底面上发现小型柱洞11个,分列南北两侧,其中北侧4个、南侧7个,均呈圆形,洞径8~25厘米不等,洞深16~50余厘米。柱洞内的填土除3号洞有木质炭化物外,其余均与墓道填土一致,洞内立柱似乎在使用后即拔出。在南北柱洞外侧贴墓道壁外各发现一条浅排水沟,可能建墓时搭建了工棚类的临时性建筑。

此外,葬后祭祀建筑或存在封土之上的地表建筑遗存。地表祭祀建筑与土墩属于同一时代的共存关系,是土墩形成之后的祭祀活动场所。此类建筑遗存在江南土墩墓尚未确切发现。据介绍,南京溧水和凤乡俞家D2的墩顶发现了圆形石砌祭台[16]。由于无法确定祭台与土墩遗存之间的共时关系,圆形石砌祭台是否为土墩祭祀遗存尚不得而知。

2.祭祀坑

早于墩内墓葬、专门用作祭祀活动的相关遗迹现象,通常位于土墩底层或边缘位置。

以江苏镇江丹徒南岗山土墩墓09DND1[17]为例,在土墩墓坑底部发现有3处专门的祭祀坑,出土较多祭祀器物。三处遗物大致处于同一水平面上,呈曲尺形排列(图三)。值得注意的是,南岗山土墩墓多以十几座土墩墓为一组,每组又以一座较大的土墩为中心,沿山脊两列对称分布,且每组中的大墩不是墓葬。从土墩所处的位置及土墩内揭露的遗存来看,中心墩应是各组土墩墓的总标志,而土墩内的遗物坑当为堆筑土墩时举行某种仪式的遗存。

图三// 南岗山D1平面图

图四// 薛埠镇上水二号墩平、剖面图

此外,江苏金坛薛埠镇上水二号墩墓葬下也发现祭祀器物坑遗存Q8[18]。Q8位于墩体的东部下层,器物之上有专门的封土,Q8被土台叠压,自身叠压在第6层之上(图四)。出土器物只有少数陶器在放置时是完好的,大多数在摆放时就已破碎。

3.用人祭祀和牺牲

包含人殉、人牲及“六畜”牺牲等祭祀。江南土墩墓发现的这几种祭祀遗存通常见于大型高规格墓葬之中,且用人祭祀和牺牲多一同发现。

目前发现有用人祭祀和牺牲的土墩墓有如下几座:丹徒烟墩山大墓,在墓葬西北发现两座小坑,其中一坑出土小铜鼎、石器和人牙等遗物,推测是人殉附葬[19];丹徒北山顶春秋大墓,墓坑两侧平台上各附葬1人,墓道中层偏南处附葬1女性,墓道底部西北角还发现盛装羊、家猪和鲤鱼的青铜鼎[20];镇江粮山春秋石穴墓,墓葬二层石台发现有一处未成年儿童殉骨和部分马牲的残骨[21];丹徒青龙山春秋大墓,墓道口两侧的二层台上各有殉人1个,墓室中有3匹马牲,另在主墓室东侧十余米处,附葬一小型土墩墓[22]。

4.祭祀台

设置祭祀台,即修筑祭祀活动的台面,多见于中心墓室的旁侧或下方,平台经人为修整或活动,常见有祭祀器物(或器物残片)、成片的红烧土分布或大范围的焚烧遗迹等现象。

如丹徒北山顶春秋墓刀形墓道的南北两侧各有一个祭台,其上还发现有附葬人的情况[23]。北侧土台长约18、宽约13米,南侧土台长约18、宽约7米(图五)。

此外,薛埠镇上水2号墩发现的土台位于墩体中部。土台平面略呈椭圆形,断面呈梯形,上小下大,顶面平整。墩内墓葬M l即开口于土台台面上(图四)[24]。另在上水4号墩发现有面向墩心主墓的祭祀土台[25]。

5.焚烧祭祀

土墩墓的焚烧遗迹较为常见,在墩体下部、墓葬周边、墩体上部等处皆有发现。焚烧祭祀不同于烧烤防潮的意义,是一种基于祭祀习俗的烧火现象,在土墩墓的营建过程前后都有发现。有学者称之为“燎祭”。实际上,燎祭又称燔燎、燔柴、郊柴、柴燎,是一种古老的祭天仪式[26]。燎祭最初是殷商时期祭祀制度的一种祭法,仅积薪而燎之,渐及于燎牲。陈梦家先生将受享燎祭者分为“先公、土、日月风、旬、河、岳、东母西母、䖵”等八类。这八类受享者皆为天帝与一切自然神,而“燎旬”为诸神中最为抽象者[27]。与土墩墓焚烧祭祀的对象显然不同。据有文字可考的历史,自商周至明清,燎祭一直为帝王邦君所施行,在近代一些少数民族的祭祀活动和一些地区民间风俗中仍保有这一古老礼仪[28]。

图五// 北山顶大墓平面图

图六// 薛家村大墩平、剖面图

镇江句容鹅毛岗土墩墓二号墩发现有2个火烧坑,分别开口于5层下(K 1)和6B层下(K 2)。在第2、4、6B等层下及近土墩底部处发现多处较大范围的红烧土面[29]。而这些层位恰恰是墓葬发现的集中区域,K1、K 2内残留较多的红烧土和灰烬,未见器物出土。

丹徒薛家村大墩的两座墓葬都发现有各自附属的祭祀坑K1、K 2(图六)[30]。其中,K1大部分与M1墓道重合,前面少部分伸进墓室,坑内填土黑灰色且夹有大量木炭屑及红烧土颗粒,土质松散,坑底为坚硬的红烧土面;M 1最下层亦为红烧土垫层。K 2位于M 2墓坑中部,经火烧,坑壁两侧被烧成坚硬的红烧土墙,坑内为松散的红烧土;M 2墓道最底层也是松散的红烧土。

6.祭祀器物群

墩体形成之后的祭祀遗存,层位上不早于墩内的第一座墓葬,时限上与墩内墓葬属于同一时段。祭祀器物群与随葬器物不同,多见于土墩的封土内,以数件或数十件器物集中摆放成组,不见人骨遗留。不同土墩墓的祭祀器物群组合和数量有所不同。

金坛裕巷一号墩发现3座墓葬,1处建筑遗存,13处器物群(图七)[31]。其中M 1、Q1~Q10开口于②层下,Q1~Q5、8、9位于⑥层之上;M 3、Q11~Q13开口于③层下;④层下发现M 2;⑤层下发现半地穴式方形建筑F1。从层位关系及分布情况而言,13处器物群与3座墓葬排列有序,未有扰乱。M 1位于M 3之上,但并未打破M 3。F1作为墩内最早遗迹单位,显然具有葬前祭祀的意义。从器物群的器物组合及排列方式来说,所见器物以罐、原始瓷碗、鼎、瓿、坛、釜、钵、盂、盘等为主,与墓葬内随葬品有着很大区别,但器类形制早晚差别不大。

图七// 金坛裕巷一号墩平面图

句容中心山土墩墓发现墓葬1座、祭祀器物群1处和房址1座(图八)[32]。Q1位于土墩西部,器物置于7层面上,被6层叠压。出土印纹硬陶坛两件,出土时破碎严重,堆放在一起,在土墩西南墩脚位置发现,器物群器物出土时破碎严重,属有意识打碎。

7.封土祭祀

土墩墓形成一段时间后,对土墩的二次加封增土行为,伴有祭祀器物和焚烧祭祀等现象。如丹徒四脚墩M 4和M 6[33]。M 4和M 6皆为一墩一墓,两墓第3层皆是灰黑土层,厚20厘米左右,M 4在第3层灰黑土上还发现有夹砂陶鬲和硬陶坛各1件(图九),说明这层灰黑土当是第一次封土后的腐殖质形成的,其下是墓葬,其上是二次封土。

四脚墩土墩墓第二次发掘时,在D2也发现类似的封土祭祀遗存[34]。D2位于土墩墓群的北部,在第3层出土1件陶鬲,三足向上扣置于第4层层表。此层下开口有墓葬一座,位于墩体平面中部。推测此陶鬲当为建造或加封土墩时的祭祀器物。实际上,在四脚墩D4、D6也发现二次封土的现象,此外,句容鹅毛岗D2Q3[35]、安徽屯溪弈棋M 3[36]等处也存在类似的封土祭祀遗存。

另外,亦有学者提出“立石祭祀”、“石堆祭祀”等祭祀行为的存在,如句容天王镇东边山发掘的4号墩2号墓是一座浅坑石棺床的墓葬,在石棺床的东端设一圆形小坑,中间“品”字形置3块立石[37]。江苏宜兴百合村D1~D4皆发现有石堆遗迹,其中D1的石堆遗迹更是多达16处[38]。百合村D1发现墓葬1处、器物群2组、石堆遗迹16处、灰坑1处和窑类遗迹1处。16处石堆遗迹分位于土墩不同的层面,由多块不规则石块集中堆放、叠压在一起,并围绕M 1呈向心结构分布。石堆遗迹形成年代早晚各异,但不会早于M 1的时间。

图八// 句容下蜀中心山土墩墓平面图

二、祭祀遗存的分类

江南土墩墓的营建一般需要经过“规划”、“选址”、“平整”、“铺垫”、“挖坑”、“下葬”、“封土”等步骤[39],而祭祀活动通常贯穿于土墩墓的整个形成过程。就层位关系而言,祭祀遗存在土墩墓的早期层位至晚期层位皆有发现;从分布情况来说,土墩墓发现的祭祀建筑、祭祀坑、用人祭祀、牺牲、祭祀台、焚烧祭祀、祭祀器物群和封土祭祀等遗存常见于墩体下部、墩内墓葬前后或墩体上部周边。葬前祭祀建筑和祭祀坑多见于土墩墓下层,是土墩墓形成之初的祭祀;葬后祭祀建筑、用人祭祀、牺牲和设置祭祀台等遗存与祭祀墓葬层位相同或时段一致;祭祀器物群和封土祭祀多是土墩墓形成之后的遗存;焚烧祭祀则存在普遍,土墩墓形成的各个时段都有相关遗存发现,从中亦可窥见用火祭祀的重要意义。

依据祭祀遗存与土墩墓营建的相对早晚关系,可将土墩墓祭祀遗存分作葬前祭祀、葬时祭祀和葬后祭祀三类遗存。

(一)葬前祭祀遗存

位于土墩墓的下方位置,在层位上是墩体的最早遗迹单位,属于土墩墓“规划”、“选址”、“平整”、“铺垫”等前期阶段的祭祀活动。常见有葬前祭祀建筑、祭祀坑、焚烧祭祀等多种遗存。在土墩墓营建前期进行祭祀天地鬼神的仪式,具有标识墓地的作用。

(二)葬时祭祀遗存

位于土墩墓的墩体内部,处在墓葬的周边位置,多是为单个墓葬进行祭祀活动的遗存,在层位上不早于墓葬的形成,属于土墩墓“挖坑”、“下葬”阶段的祭祀遗存,常见有焚烧祭祀、祭祀台、用人祭祀、牺牲、葬后祭祀建筑、器物祭祀等。墓葬下葬过程中的祭祀活动会因墓主身份、社会地位及家族势力等方面的不同,祭祀遗存会表现出较大的差异。例如用人祭祀、牺牲等祭祀遗存仅见于大型高规格的土墩墓中,焚烧祭祀、祭祀台、葬后祭祀建筑、器物祭祀等遗存在大型土墩墓也很常见。中小型土墩墓的祭祀遗存相对不多或较为简易,或不见祭祀遗存。这一现象或可为土墩墓的等级区分提供一条新的研究思路。

(三)葬后祭祀遗存

位于墩体的上部及其周边位置,是墩体形成之后的遗迹现象,属于土墩墓“封土”阶段的祭祀活动。常见有祭祀器物群、封土祭祀、焚烧祭祀等遗存。“一墩一墓”的祭祀器物群和二次封土现象应是葬后多次祭祀遗存的累积,“一墩多墓”则是墩内早期墓葬和后期墓葬祭祀的总和。葬后祭祀具有血缘与家族观念的导向,现今社会依然存在,每逢清明或忌日,国人扫墓、烧钱等祭拜逝去亲人的习俗即为此类。诸如为逝者“添坟”,当是“二次封土”的另一表现形式,而供奉祭品、敬献花圈及焚烧纸钱等活动则可谓“祭祀器物群”、“焚烧祭祀”之新解。

从土墩墓的营建过程来说,祭祀活动并不是土墩或墩内墓葬形成的必要条件,所见遗存多为毁弃遗留或附属填埋,而有别于土墩墓的起土营建、墓葬堆埋及随葬器物等内容,属于土墩墓营建过程中的附属环节。土墩墓祭祀遗存是基于祭祀礼仪或丧葬习俗活动的遗留,作为土墩墓营建过程中的重要环节,祭祀活动更多的承载了人们的精神诉求。

三、相关讨论

付琳先生将土墩墓所见的器物祭祀遗存分作“墓下祭祀”、“墓前祭祀”、“墩上祭祀”和“墩脚祭祀”等四种主要遗存形式[40],侧重对“祭祀器物群”进行详细考辨与探讨,认为土墩墓中所见的器物祭祀遗存一般都出现在丧葬过程中相对固定的环节,而且在土墩内摆放祭祀器物或挖掘祭坑的空间位置均存在一定规律可循。同时提出,土墩墓中的“墓下建筑”遗存、人骨祭坑和燎祭遗存等可能与丧葬祭祀活动相关。本文从土墩墓的营建过程入手,进一步梳理土墩墓相关祭祀遗存,认为考古发现的祭祀建筑、祭祀坑、用人祭祀、牺牲、祭祀台、焚烧祭祀、祭祀器物群、封土祭祀等八种祭祀遗存可基本认定为土墩墓的祭祀活动遗留,依据祭祀遗存的分布和相对层位关系,可知祭祀遗存往往集中出现于土墩墓营建之初、墓葬形成过程中以及土墩墓葬形成之后,即葬前、葬时、葬后三个时段。葬前祭祀强调的是墓地的标识与归属,葬时祭祀追求的是葬式的奢华与宏大,葬后祭祀更多的则是追思与怀念。

相较于同时段中原社会的丧葬习俗,江南土墩墓的祭祀遗存有许多类似的地方,诸如大型竖穴土坑墓有长条形墓道,两边设有祭祀台等。北山顶春秋大墓青铜鼎中还发现羊、家猪和鲤鱼的骨骼,与《仪礼·有司彻》所谓羊、彘、鱼的“少牢”记载相符;随葬车马器、兵器、乐器等亦与中原地域类似。浙江长兴鼻子山战国墓[41]、安吉龙山战国墓[42],江苏无锡鸿山越国贵族墓[43]等大型墓葬的陪葬坑中出土大量仿青铜礼乐器,这些陶瓷质地的礼乐器与中原贵族大墓中的青铜礼乐器性质显然是一致的,是墓主人生前崇高身份与地位的象征;而随葬品中的印纹硬陶器、原始瓷器及玉石器等则具有独特的地域性特征。

同时,也存在一些过时性的现象,例如用人祭祀。当时中原地区已鲜有用生人殉葬,偶见此类现象,往往非议不断。《左传》载,鲁成公二年(公元前589年),“宋文公卒,始厚葬,用唇炭,益车马,始用殉,重器备,郭有四阿,棺有翰桧”,书称“君子谓华元、乐举于是乎不臣。臣治烦去惑者也,是以伏死而争。今二子者,君生则纵其惑,死又益其侈,是弃君于恶也。何臣之为?”《吴越春秋·阖闾内传》有阖闾为其女滕玉葬时用“童男女与鹤俱入羡门”的记载,同样遭非议,“(阖闾)杀生以送死,国人非之”。《尸子·广篇》亦云“夫吴越之国,以臣妾为殉,中国闻而非之”。而考古发现中,河南固始县勾郚夫人墓[44],江苏丹徒县的粮山二号墓[45]、青龙山墓[46]等不仅用人殉,还用人祭,殉人用丝织物包裹,且各有一套随葬器物。

土墩墓祭祀遗存反映了当时江南百越文化的丧葬习俗,其与中原葬制的共性,尤其是大型贵族墓对中原大墓的仿效,说明了中原葬俗文化的影响性作用;其在葬前、葬时及葬后等祭祀遗存中的差异性则反映出江南地区的地域特色,尤其江南土墩墓的大型封土及其祭祀活动显然对中原地区的丧葬文化也产生了一定的影响作用[47]。

目前,江南土墩墓发现的祭祀遗存往往呈现出差异性、个性化的特点。“一墩一墓”、“一墩多墓”的祭祀并不局限于某一种祭祀形式,同一土墩墓会发现多组祭祀遗存,有些土墩墓的祭祀遗存则只发现于某一个时段,而有些土墩墓的祭祀遗存则具有延续性,祭祀器物的形制和组合尚未发现出明显的规律性特征。凡此,一方面需加强对土墩墓祭祀遗存的关注,另一方面则要求从土墩墓营建及其祭祀遗存的时空关系中开展细致工作。本文通过对土墩墓葬前、葬时、葬后三个阶段的深入发掘与探讨,以期厘清江南土墩墓的祭祀遗存,进而准确把握其规律与特征,推动江南土墩墓的深入研究。

[1]本文讨论的范围不包括石室土墩。

[2]邹厚本:《江苏南部土墩墓》,《文物资料丛刊(6)》,文物出版社1982年。

[3][6][40]付琳:《土墩墓祭祀遗存考辨》,《东南文化》2015年第3期。

[4]“古不墓祭”的观点自汉代即占主导地位,然而,随着大量先秦墓葬资料和考古资料的不断发现,可确证墓葬祭祀活动在先秦时期的墓葬营建过程中就已经存在。参见董坤玉:《先秦墓祭制度再研究》,《考古》2010年第7期;刘洁:《“古不墓祭”之我见》,《许昌学院学报》2009年第1期。

[5]林留根:《江南土墩墓相关建筑遗存的发现与研究》,《东南文化》2011年第3期。

[7][31]南京博物院:《江苏金坛裕巷土墩墓群一号墩的发掘》,《考古学报》2009年第3期。

[8]田名利、吕春华、唐星良:《土墩墓丧葬建筑》,《中国文化遗产》2005年第6期。

[9][18][24]南京博物院考古研究所:《江苏金坛县薛埠镇上水土墩墓群二号墩发掘简报》,《考古》2008年第2期。[10]南京博物院:《江苏句容寨花头土墩墓D2、D6发掘简报》,《文物》2007年第7期。

[11]江苏镇江博物馆、南京博物院:《江苏镇江大港双墩2号墩发掘报告》,《南方文物》2010年第4期。

[12][30]镇江博物馆:《江苏丹徒薛家村大墩、边墩土墩墓发掘简报》,《东南文化》2010年第5期。

[13][32]南京博物院:《江苏句容下蜀中心山土墩墓发掘简报》,《东南文化》2011年第3期。

[14]南京市博物馆、江宁区博物馆:《南京江宁陶吴春秋时期大型土墩墓发掘简报》,《东南文化》2011年第3期。

[15]浙江省文物考古研究所、绍兴县文物保护管理所:《浙江绍兴印山大墓发掘简报》,《文物》1999年第11期。

[16]王志高:《溧水县和凤乡土墩墓》,《中国考古学年鉴(1992)》,文物出版社1994年,第199页。

[17]南京博物院:《江苏丹徒南岗山土墩墓》,《考古学报》1993年第2期。

[19]江苏省文物管理委员会:《江苏丹徒烟墩山出土的古代青铜器》,《文物参考资料》1955年第5期。

[20][23]江苏省丹徒考古队:《江苏丹徒北山顶春秋墓发掘报告》,《东南文化》1988年第3、4合期。

[21][45]刘建国:《江苏丹徒粮山春秋石穴墓——兼谈吴国的葬制及人殉》,《考古与文物》1987年第4期。

[22][46]丹徒考古队:《丹徒青龙山春秋大墓及附葬墓发掘简报》,《东方文明之韵——吴文化国际学术研讨会论文集》,岭南美术出版社2000年。

[25][37]赵东升、杭涛:《复杂的祭祀行为》,《中国文化遗产》2005年第6期。

[26]李锦山:《燎祭起源于东部沿海地区》,《中国文化研究》1995年第1期。

[27]陈梦家:《古文字中之商周祭祀》,《燕京学报》1936年第19期。

[28]许科:《古代燎祭用物及其意义》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2008年第3期。

[29][35]镇江博物馆、句容市博物馆:《江苏句容鹅毛岗土墩墓D2发掘简报》,《东南文化》2012年第4期。

[33]镇江博物馆:《丹徒镇四脚墩西周土墩墓发掘报告》,《东南文化》1989年第4、5合期。

[34]南京博物院:《江苏丹徒镇四脚墩土墩墓第二次发掘简报》,《考古与文物》1987年第4期。

[36]李国梁主编:《屯溪土墩墓发掘报告》,安徽人民出版社2006年。

[38]南京博物院、宜兴市文物管理委员会:《宜兴百合村土墩墓群D1—D4发掘报告》,《穿越宜溧山地:宁杭高铁江苏段考古发掘报告》,科学出版社2013年。

[39]杜佳佳、王根富:《土墩墓研究中的几个问题》,《南方文物》2010年第4期。

[41][42]浙江省考古研究所编著:《浙江越墓》,科学出版社2009年,第48-100、104-166页。

[43]南京博物院考古研究所、无锡市锡山区文物管理委员会:《无锡鸿山越国贵族墓发掘简报》,《文物》2006年第1期。

[44]固始侯古堆一号墓发掘组:《河南固始侯古堆一号墓发掘简报》,《文物》1981年第1期。

[47]林留根:《论中国墓葬封土之源流》,《东南文化》1996年第4期。

(责任编辑:朱国平;校对:黄苑)

K878.8

:A

2016-04-18

高伟(1986—),男,南京博物院考古研究所馆员,主要研究方向:商周考古、唐宋考古。曹玲玲(1988—),女,南京图书馆助理馆员,主要研究方向:文化遗产。