浙江临海峙山头遗址调查与试掘简报

2017-02-18浙江省文物考古研究所临海市文物保护管理所

浙江省文物考古研究所 临海市文物保护管理所

浙江临海峙山头遗址调查与试掘简报

浙江省文物考古研究所 临海市文物保护管理所

浙江临海峙山头遗址的试掘,发现并清理了一批灰坑及柱洞、基槽等建筑遗迹,出土了新石器时代的陶器、石器等文化遗存。通过这一试掘,了解到该遗址主要包含上山文化和跨湖桥文化两个阶段。峙山头遗址是迄今发现的上山文化中纬度最靠南、经度最靠东、距海洋最近的遗址,对于完整认识中国东南地区早期新石器时代文化具有十分重要的意义。

峙山头 新石器时代 上山文化 跨湖桥文化

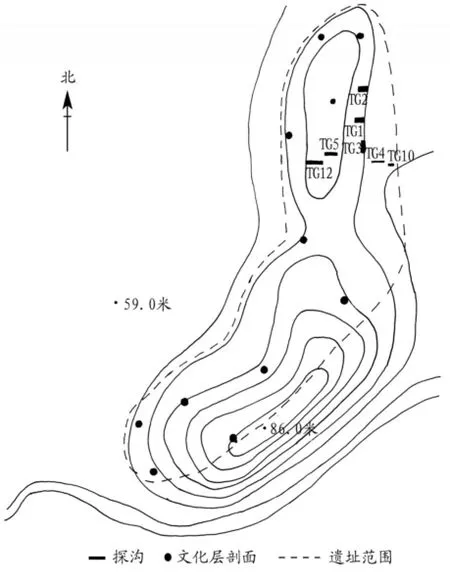

峙山头遗址位于浙江省临海市小芝镇南丰村南,西南距临海市区30余千米(图一)。遗址分布在一“靴”形山岗上及东部坡脚下,海拔60~85米(图二;彩插一:1)。山东南坡紧邻小芝溪,该溪发源于大罗山(又称瑞芝山),于临海市区自东向西逆流汇入灵江。

峙山头遗址由文物爱好者胡为农提供遗址信息。2014年6月至2015年10月,浙江省文物考古研究所与临海市文物保护管理所联合对遗址进行了三个阶段的考古调查与试掘。现将遗址的基本情况简报如下。

一、地层堆积

试掘探沟的位置集中于山岗东坡和山顶,这两个区域的地层堆积分别以TG4和TG12为代表。

1.TG4北壁(图三;彩插一:2)

TG4,位于山岗东侧坡脚,长14、宽1米。

①层:表土层,褐色沙土,厚约15厘米。

②层:灰白色沙土,质地松软,厚0~20厘米,西高东低,略倾斜状分布在探沟的东半部。包含物为一些碎小的陶片、石块、釉陶、瓷片等。

③层:棕褐色砂土,夹杂灰色淤斑,质地较硬,厚0~20厘米,西高东低,倾斜状分布,基本上全探沟均有分布。本层含较多陶片、少量石块和零星石器坯件等。陶片以泥质夹细沙黄褐陶及夹炭黄褐陶为主,见有浅腹平底盘等器形,流行绳纹,具有上山文化晚期的特征。本层下发现H 2、H 5等灰坑及一些柱洞遗迹。

④层:黄褐色粘土,含较多灰色淤斑,厚约30厘米,西高东低,倾斜状分布于全探沟。包含物与③层基本相同。

⑤层:灰褐色粘土,厚0~35厘米,基本水平分布在探沟的西半部。出土少量陶片,仍以泥质夹细沙黄褐陶及夹炭黄褐陶为主,可辨器形有浅腹平底盘、桥形把手等。

⑥层:黄色粘土,夹灰色淤斑,厚约40厘米,基本水平状分布全探沟。未见包含物。

⑦层:黑色淤土,本层未发掘,钻探得知其厚约1.4米。通过其东部TG10的发掘,了解到该层含大量的植物叶茎,但未见人工遗物。初步判断为自然形成。

经钻探,以下为灰黄色沙土层,含水量比较大,厚度不明。

2.TG12

TG12,位于北部山顶偏西部,长13、宽2米。因种植桃树,开辟梯地,遭受破坏,形成多级台地状,因此,探沟内东、西两台地的地层堆积不能通连,下文以TG12(东)与TG12(西)分述(图四)。

图一// 峙山头遗址位置示意图

图二// 峙山头遗址地形、范围及探沟位置图

(1)TG12(东)

①层:表土层,灰褐土,厚约15厘米。

②层:黄褐色,含较多白色料浆颗粒,厚约15厘米,基本呈水平状堆积。出土少量陶片,主要为夹砂红褐陶和夹炭黑陶,见有绳纹。本层下开口若干柱洞、灰坑H 18及建筑遗迹1。

③层:红褐色沙土,厚0~20厘米,东薄西厚呈倾斜状分布。包含物与上层相近。

考虑到建筑遗迹1的保护与展示的需要,③层以下未发掘。

(2)TG12(西)

①层:表土,灰褐色沙土,厚10~30厘米。

②层:灰黄色沙土,质地松软,厚0~20厘米,倾斜状分布在探沟的北端。出土物中包含青瓷片等。

③层:黄褐色沙土,厚0~15厘米,倾斜状分布在探沟北端。含少量陶片,以夹砂红褐陶为主,其次为夹砂灰黑陶,可辨器形有釜口沿、扁方形鼎足,见有篮纹、弦纹。

④层:黄褐色沙土,普遍含白色斑块,厚0~30厘米,西北低东南高,倾斜状分布在探沟西部。出土陶片以夹炭红褐陶、夹砂红褐陶为主,少量夹砂灰黑陶,可辨器形有绳纹釜、桥形把手等。

⑤层:黄褐色土,含较多灰淤斑,含沙量少,质地较软,厚0~40厘米,倾斜状分布在探沟的西部。本层出土一些陶片、少量石片及零星红烧土块,陶片以夹砂红褐陶为主,少量夹砂灰黑陶,可辨器形有细绳纹折肩釜等,具有明显的跨湖桥文化陶器的特征。

⑥层:红褐色沙土,厚0~30厘米,倾斜状分布在探沟西部。出土陶片以夹砂红褐陶和夹炭红褐陶为主,零星夹砂灰黑陶,流行绳纹,可辨器形有釜、大口盆、横鋬耳等。

⑥层以下为生土层,红色基岩。

二、遗迹

1.灰坑

共清理灰坑19座,绝大部分为史前时期。山顶及坡脚均有分布,平面多为不规则的圆形,直径1米左右,深约0.2~0.4米。坑内填土的包含物一般不丰富,多为破碎的陶片或少量石块及零星残石器。

H 3,位于TG4西部,③层下开口。平面形状呈不规则椭圆形,南部伸入探沟南壁未清理,斜壁,平底。填土为红褐色斑土,出土较多陶片和石块。陶片全部为泥质夹细沙红衣陶和夹炭红衣陶,见有绳纹,可辨器形有浅腹平底盘、小口高领罐、牛鼻耳等(图五)。

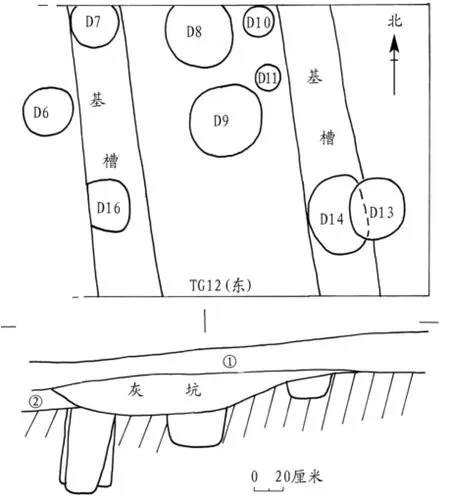

2.建筑遗迹1

位于TG12东部,②层下开口。由G1、G2两条沟槽及若干柱洞组成。沟槽略呈西北—东南向,两者大体平行,间距约0.9、长均2米以上,并向探沟的南北壁外延伸,沟槽宽25~40、东侧沟槽深约15、西侧沟槽深约40厘米且西壁下部向外倾斜。沟槽内外均发现有柱洞,柱洞直径15~35、深15~50厘米。西侧沟槽内出土陶片以夹砂红褐陶为主,有零星的夹炭红衣陶。综合判断,沟槽与部分柱洞显然属于同一遗迹单元,可能与居址有关(图六;彩插一:3)。

图三// TG4北壁剖面图

另外,在TG5内发现了数量较多的疑似柱洞的浅坑,多为近圆形,少数形状不规则,大小一般20厘米左右,深10~50厘米。可能也与建筑遗迹有关。

图四// TG12北壁剖面图

图五// H3平、剖面图

图六// 建筑遗迹1平、剖面图

三、遗物

峙山头遗址出土陶片较破碎,从陶系来看,以夹砂灰褐、黑褐陶为主,少量夹炭黑褐陶,其次为泥质(夹细沙)黄褐陶、夹炭红陶。常见绳纹(图七:3、7),还有少量网格纹(图七:1、5)、刻划纹(图七:4、8)、叶脉纹(图七:2、6)、压印花边等装饰手法。可辨器形有绳纹釜、浅腹平底盘、双耳罐、钵、豆、陶拍等。此外,遗址还出现了零星的鼎足、澄滤器、半月形石刀等。

1.陶器

双耳罐TG1④:9,双耳罐,夹炭红褐陶,厚胎,桥形耳,口径不明(图八:1)。

大口盆桃园房南④:2,夹炭灰陶。圆唇,窄沿,直口,斜壁,口沿上压印花边状按窝,沿下横向安扳耳。残高6、壁厚0.8厘米(图八:2)。

平底盘TG4⑤:10,夹炭红衣陶,口部残,敞口,斜腹,平底,腹外壁安横向牛鼻耳。口径不明,残高2.8厘米(图八:3)。TG3③:9,泥质灰褐陶。无沿,宽唇,极浅坦腹,平底。口径不明,高1.5厘米(图八:4)。

釜TG12(西)⑤:1,夹砂灰褐陶。敞口,口沿略内凹,折肩,斜腹,下腹及底部残,器表肩部以下施纵向绳纹。口径不明,残高5厘米(图八:5)。TG2③:13,夹砂黄褐陶。尖圆唇,短颈,腹部残,颈下腹部施纵向细绳纹。口径不明,残高6.7厘米(图八:6)。TG2③:15,夹砂灰黑陶。圆唇,敞口,短颈,腹部残,器身施纵向绳纹。口径不明,残高4.5厘米(图八:7)。TG1③:23,夹砂灰白陶。敞口,沿面内凹,腹部残,腹上部施纵向绳纹。口径不明,壁厚0.5厘米(图八:8)。TG2⑤:13,夹砂黄褐陶。尖圆唇,束颈,折肩,腹部残。口径不明,残高8.5、壁厚0.8厘米(图八:9)。

钵H1②:12,夹炭红衣陶。尖圆唇,敞口,弧腹,矮假圈足。口径不明,高5.5、胎厚0.3厘米(图八:10)。

豆TG2④:15,夹砂灰褐陶。敛口,折腹,下部残。口径不明,残高4.5厘米(图八:11)。TG3⑤:18,夹炭红衣陶。胎灰黑色。尖圆唇,口微敛,斜弧腹,下部残,齐沿安横扳耳,耳中间施圆形穿孔。口径不明,残高3.5厘米(图八:12)。

陶拍TG1④:10,夹炭灰黄陶。亚腰形,顶面弧凸,底面稍平,素面。底径约5、高5.2厘米(图八:13)。

2.石器

石器成品数量不多,各种不规则的石块占比例较大,绝大部分为灰黄色砂岩,多为打制石器,少量局部磨光。器形除了较多的石块,主要有斧、锛、磨盘、磨球,少量穿孔石器、石刀、石镞,另有零星石核、石片等。

石斧TG4③:9,半成品,青灰色,梯形,打制成坯。长9.7、宽5.5~6.8、厚3.8厘米(图九:1;彩插一:4)。TG4③:10,青灰色,近长方形,双面锋,舌形刃,通体磨光。长7、宽4~5、厚3厘米(图九:2)。

图七// 峙山头遗址出土陶片纹饰

石锛TG2③:7,青灰色,上部残,长方形,器身扁平,通体磨光。残长6.5、宽6.4、厚1.9厘米(图九:3)。

石刀TG12①:1,青灰色,半月形,直刃,刃部有崩缺,中部钻圆孔,双面管钻,通体磨光。长9.5、高4.1、厚0.6、孔径1厘米(图九:4)。TG3⑤:6,青黄色,斜把,单面锋,弧刃,正面锋线以下磨光。长5、高4、厚0.7厘米(图九:5)。

石镞TG3③:1,青黄色,剥片成坯,半成品,宽柳叶形,器身曲弧。长6.5、宽4.2、厚1厘米(图九:6)。

穿孔石器TG5D29:1,半圆形,另一半残断,青黄色含白色斑点,质地粗糙。截面呈扁圆形,中孔双面对钻,孔壁略内凹,器表磨光。经复原,外径约8、孔径约4、厚约3厘米(图九:7)。

石核TG2③:3,青黄色夹杂白色颗粒,粗砂质。圆形,台面1个,为自然台面,台面形状长方形。2个剥片面,剥片数量分别为4个和5个。宽5.5~8、厚4.2厘米(图九:8)。

磨盘H10:1,黄褐色细砂岩。不规则圆形,四周高,中部凹弧,背面平整。长径22、短径13.5、厚5厘米(图九:9;彩插一:5)。

磨球TG2③:1,灰色,粗砂质。圆形,器身扁平。直径9.5、厚4厘米(图九:10)。

四、结语

1.文化遗存的性质、年代与分期

根据以上文化因素综合判断,峙山头遗址的新石器时代遗存可以分为早、中、晚三个时期。早期具有上山文化晚期特征,陶器以平底盘、双耳罐为代表,石器以打制石斧、穿孔石器、石磨盘等为代表,年代约距今8500年[1]。中期具有跨湖桥文化特征,以多种形式的绳纹釜为代表,少量豆、钵,年代约距今7000~8000年[2]。晚期相当于河姆渡文化晚期,距今约5000余年。其中以早、中期为遗址的主体文化内涵。

峙山头遗址出土陶器的总体面貌,具有上山文化和跨湖桥文化的特征,又有自身的特点,如黑色的环耳等,不见于其他上山文化、跨湖桥文化遗址,遗址还出土一件腹极浅的平底盘(图八:4),虽不见于跨湖桥遗址,但在下汤、小黄山、上山、荷花山等遗址的跨湖桥阶段均有发现。但因出土遗物较破碎,完整遗物太少,对其文化面貌的准确认识还有待更进一步的考古工作。

图八// 峙山头遗址出土陶器

根据以上器物的分期,结合地层关系,可以大体明确山东坡TG4③-⑤与TG1④-⑤、TG2⑥、TG3④-⑤、TG8④及山顶TG9⑤层相对应,年代属上山文化晚期。东坡的跨湖桥文化堆积以TG2②-⑤、TG2H1为代表,与之年代相对应的有TG1②-③、TG3②-③、TG8②-③及山顶TG9②-③、TG12(西)④-⑥层。

2.黑色淤土层为了解本地区的古环境提供了重要资料

在TG4、TG10早期文化层堆积的下面均发现了较厚的黑色淤土层,该层包含大量的植物杆茎、树叶等有机质。通过钻探,了解到这一层堆积主要分布在山坡东部的低地,厚0.2~1.8米,底部也高低不平,其下则为灰黄色的砂土层,含水量高、质地松软。这一黑色淤土层及其下的砂土层可能为我们了解该遗址乃至本地区新石器时代早期的自然环境提供非常宝贵的资料。

3.意义

根据目前的研究成果,上山文化主要分布在金衢盆地[3],灵江流域目前发现的史前遗址很少,1981年在灵江中游北岸凤凰山麓江边河床中曾采集到较多的石器、骨贝饰、陶塑等,部分具有新石器早期的特征,但缺乏确切的地层关系[4]。1984年文物普查发现了仙居下汤遗址[5],直到上山、小黄山[6]等遗址的发现,对下汤遗址的年代才有了准确的认识。2010年发现并试掘了台州路桥灵山遗址,首次在灵江流域发现了河姆渡文化晚期遗存[7]。2015年下汤遗址进行了全面的勘探和试掘[8]。仙居下汤、临海峙山头和台州路桥这三处遗址分处灵江的上、中、下游,年代依次从早至晚,内涵上各有侧重,峙山头遗址是建立灵江流域史前文化谱系的重要发现。同时,峙山头遗址的发现也填补了临海市史前文化的空白。

图九// 峙山头遗址出土石器

在文化性质上,峙山头遗址与上山文化和跨湖桥文化有密切的联系,又是迄今发现的上山文化向东分布的纬度最靠南、经度最靠东、距海洋最近的遗址,对于完整认识中国东南地区早期新石器时代文化具有十分重要的意义。

发掘:蒋乐平郎爱萍张龙胜仲召兵王永磊仲芹

绘图:仲召兵郎爱萍

摄影:仲召兵马欣

执笔:郎爱萍蒋乐平仲召兵王永磊

[1]浙江省文物考古研究所、浦江博物馆:《浙江浦江县上山遗址发掘简报》,《考古》2007年第9期。

[2]浙江省文物考古研究所、萧山博物馆:《跨湖桥》,文物出版社2004年。

[3]蒋乐平:《跨湖桥文化研究》,科学出版社2014年。

[4]王子:《浙江台州灵江出土的史前文化遗物》,《东南文化》1998年第3期。

[5]金祖明:《浙江仙居下汤新石器时代遗址》,《东南文化》1990年第6期。

[6]王海明:《嵊州小黄山新石器时代遗址——盘活了浙江新石器时代文化的分布格局》,浙江省文物考古研究所编《浙江考古新纪元》,科学出版社2009年。

[7]罗河笙、汪跃、叶祥青、陈虹:《台州路桥灵山遗址》,《东方博物》2015年第2期。

[8]浙江省文物考古研究所、仙居县文物管理委员会:《浙江仙居下汤遗址考古勘探与试掘简报》,待刊。

(责任编辑:朱国平;校对:张平凤)

Brief Report of the Investigation and Prelim inary Excavation on the Zhishantou Site in Linhai,Zhejiang Province

Zhejiang ProvincialResearch Institute of Archaeology LinhaiMunicipal Bureau ofHeritage Protection and Management

The prelim inary excavation conducted on the Zhishantou site,which is located in Linhai, Zhejiang province,discovered a range of ash pits and architectural remains such as pillar holes and founda⁃tion trenches and a number of Neolithic pottery and stone wares.The excavation revealed that the sitemain⁃ly contains remains from Shangshan Culture and Kuahuqiao Culture.Among the Shangshan Culture sites thathave been discovered so far,Zhishantou is the southernmost,easternmost and seamost one.The Zhishan⁃tou site is of significant value to form ing a full know ledge of the Neolithic cultures in China’s southeastern areas.

Zhishantou;Neolithic Age;Shangshan Culture;Kuahuqiao Culture

K 871.13

:A

江苏省考古学会2016年年会在镇江召开

2016-03-23

2016年12月28—30日,江苏省考古学会2016年年会在江苏镇江召开,会议由江苏省考古学会主办,镇江博物馆承办。江苏考古界120余位考古工作者参加了会议,会议同时邀请浙江省考古研究所所长刘斌先生进行讲座。

会议开幕式由镇江市文广新局周文娟局长主持,镇江市人民政府副市长曹丽虹、江苏省考古学会副理事长、南京博物院副院长李民昌分别致辞。在两天的会议中,38位专家学者分别从江苏考古新发现及成果、保护文化遗产、考古服务社会公众等角度作论文发言。此次大会,特别邀请江苏省文化厅党组成员、副厅长,南京博物院院长龚良做专题报告。龚良院长在《〈中国文物古迹保护准则〉在现实中的应用》的专题报告中明确指出该准则是文物古迹保护事业的行业规则,凡从事文物古迹保护的人员,包括政府管理、勘测施工、研究教育、宣传媒体等,在专业行为和职业道德上都受到这一准则的约束。龚院长还指出考古人员在分享考古成果的同时,也要对不可移动文物加强保护,并让其变成公共文化之地,更好地为公众服务。