良渚

——神权主导的复合型古国

2017-02-18宋建

宋建

(上海博物馆 上海 200003)

良渚

——神权主导的复合型古国

宋建

(上海博物馆 上海 200003)

良渚文化的社会运作以神权为主导,玉琮是神权的物化,拥有玉琮即被赋予了神权。玉琮的分割表明其授受关系,体现了神权的授受。各聚落所属层级与玉琮的拥有方式紧密相关,并据此区分为四个层级。良渚文化玉琮、玉钺的使用方式体现了权力结构的变化,大致上前期用玉有比较明确的规范,后期用玉规范松驰,揭示出良渚古国前期的政治结构高度集中,“良渚”聚落对各层级聚落保持强大的控制力;后期的政治结构趋于松散,呈现多雄并立的政治局面,良渚古国遂分化为多个古国。

良渚 神权 古国 玉琮 聚落层级 玉钺

国家形成过程中最重要的表现形式是社会分化,古代社会复杂化进程的基本动力也是社会分化。聚落分化是社会分化的关键性要素,是研究国家起源和社会复杂化的最重要抓手,甚至可以理解为唯一的抓手。聚落形态的演变包含聚落的规模、聚落的职能和聚落之间相互关系的过程性变化。其中研究聚落规模的基本方法是区分聚落的层级。在操作层面上,西亚和美洲的田野实践通常以进行区域调查为基础,按照聚落的面积区分聚落层级。这个方法也被借鉴于中国,例如在海岱地区和中原地区所做的聚落研究。目前在环太湖地区尚未开展大范围野外作业,因此无从了解聚落面积与层级的联系。另外由于水网地区独特的生存环境和聚居方式,能否有效地确定遗址的分布范围,并以分布范围决定聚落等级,也需要验证。良渚文化的墓葬材料比较丰富,阶层和等级的划分比较清楚,因此有的研究者根据墓葬所属阶层和等级推导所在聚落的层级[1]。

一、良渚文化的聚落层级

(一)依据玉琮拥有方式划分聚落层级

良渚文化的社会运作是以神权为主导,创造了独特的神祇系统,主神为其核心,人形神和虎神合二为一。主神完整版目前仅见于浙江余杭反山M 12[2],主神省略版、简化版和变异版等发现比较多,后者以不同的时间、空间和使用方式自前者衍生。主神最重要和最主要的载体为玉琮,主神形象的集大成者亦为玉琮,只有玉琮一种器物包含主神形象的各种版本,玉琮的形和主神的纹二位一体是良渚神权的完美表达,可以说拥有玉琮就是掌控神权。因此,判断良渚文化的聚落形态和层级,除了应该参考墓葬的阶层和等级外,还应该特别关注玉琮的拥有方式。实际上,良渚文化各聚落的墓葬所属阶层、等级与玉琮拥有方式的关联度非常突出。

良渚文化的多数聚落不拥有玉琮,只有少数聚落以三种不同的方式拥有玉琮。(1)持续性拥有:单一聚落有多个(两个以上,含两个)权贵使用玉琮,并在离世后用以随葬,这些权贵墓葬的时间呈现延续性;(2)间断性拥有:单一聚落有多个(两个以上,含两个)权贵使用玉琮,但是它们在时间轴线上有间断;(3)短暂性拥有:聚落中只有一名权贵随葬玉琮,有些玉琮非发掘品,但在该聚落只发现一件玉琮。

根据是否拥有玉琮和上述拥有玉琮的三种不同方式,良渚文化的聚落可以区分为不同的层级。(1)第一层级:以第一种方式拥有玉琮;(2)第二层级:以第二种方式拥有玉琮;(3)第三层级:以第三种方式拥有玉琮;(4)第四层级:不拥有玉琮。

根据社会延续发展的阶段性特征,良渚文化分成初期、前期、后期和末期[3]。初期是良渚文化的形成期,前期是兴盛期,后期是变革期,末期是衰变期。初期因包含此前的崧泽文化因素,也被称之为“崧泽—良渚过渡段”,如果不局限于某些物质遗存,而是从社会发生明显变化的角度看,这一阶段属于良渚文化更为恰当;末期,原有文明消亡,外来族群进入,社会形态剧变。末期的区域性差异比较大,文化因素复杂多元,有些区域演变为钱山漾文化。

浙江余杭的良渚—瓶窑地区无疑是社会发展中心,相比较其他地区,良渚—瓶窑的考古资料最为丰富。总体上,良渚—瓶窑的规模与其他聚落(群)之间存在巨大落差。现在学术界已经将良渚—瓶窑作为包括许多地点的聚落整体对待,而将其他地区大多数聚落作为单一聚落,即便有少数所谓的“聚落群”、“遗址群”,其“群”内的功能性表现也远远不如良渚—瓶窑清晰。因此良渚—瓶窑是层级远高于其他聚落之上的超级聚落,本文区分聚落的层级只在良渚—瓶窑以外的其他聚落中进行。

(二)超级聚落“良渚”

学术界对良渚—瓶窑的认识过程相当长,20世纪90年代以前是将区域内所有发现文化遗存的地点均认定为独立的遗址,或作为完全独立的遗址对待。1987年提出了“‘良渚’遗址群”的概念[4],其后逐步完善了对遗址群的认识。在这个特定区域,遗址分布密集,相互距离比较近,而和区域外遗址的相互距离比较远,因此区域内的遗址组成了一个特殊的“群”。对于“群”内各遗址的功能以及相互关系的认识,也随着资料的积累而不断深化[5]。2006年以来城垣的发现,特别是城垣西北水坝工程遗址发现后,学术界普遍认为已经难以用“遗址群”概括这样一个涵盖多种功能的聚落。在发明更为贴切的术语之前,本文暂用“良渚”这一相对模糊的概念。对于过去“遗址”的概念,本文认为,其中能够确定功能的直接按功能定名,如“古尚顶宫城”、“反山墓地”;不能够确定功能或功能多样的,则称之为“地点”。

从功能出发,“良渚”可区分为不同的区域[6]。

1.城垣内的政治中心区

城垣内是政治中心区。以古尚顶为中心,城垣内是最高等级权贵活动或者围绕最高等级权贵开展活动的主要场所。

城垣平面格局略呈圆角长方形,正南北方向,南北长约1910、东西宽约1770米,总面积约300万平方米。城垣内外均有环绕河道。已经发现8个水门——四面城垣各2个,在南城垣中部还有1个陆门。

城垣内近中央偏北为宫殿区,宫殿建于高台之上,实际就是“宫城”——“古尚顶宫城”。高台“宫城”东西向670、南北向450米,现地面以上高达10米;高台的形成除了西部的一部分利用了自然高地外,主要为人工堆筑而成,堆筑厚度最高达12米;高台整体呈覆斗形,台顶面积为28万平方米。台顶之上又筑有三个土台,分别名为大莫角山、小莫角山和乌龟山,是三座高于台基面的最重要的宫殿或宫殿组。偏于东北端的大莫角山宫殿组体量最大,台基底部东西向约180、南北向约97米,比古尚顶高台顶部高6米。大莫角山上已经发现了四座房屋基址。除了这三处主要的宫殿(组),“古尚顶宫城”还有其他宫殿基址和以沙土夯筑的广场(庭?)。

在“古尚顶宫城”大型高台东侧坡的废弃堆积中,堆放了大约1万~1.5万千克的炭化稻米,据考古发掘人员推测,应该是粮仓遭遇了突如其来的大火,被焚烧后无法食用的稻米被集中丢弃。粮仓距离丢弃区不会很远,应该就在“古尚顶宫城”内,为宫城专用粮仓。

在紧邻“古尚顶宫城”西侧发现的河道,与城垣内外的环绕河流相通,是获取外来物资的通道;河道旁还有可供泊船以装卸运输物资的栈桥码头。这是目前所了解的宫城物资供应的一种方式。

城垣内还有最高等级的权贵——“王室成员”的墓地反山。反山墓地在“古尚顶宫城”的西北部,且相距不远,体现了二者的密切相关性。反山是人力堆筑的高于现地表5~6米的土台,面积约2700平方米。1986年发掘了土台的西半部分,一共发现9座前期三段的权贵墓葬。其中M 12和M 20是目前发现等级最高的两座墓,其标志性器物分别是M 12的玉权杖和M 20的象牙权杖:前者仅此一件;后者也仅在上海青浦福泉山[7]、浙江桐乡姚家山[8]等少数地点的高等级权贵墓葬中发现。

“良渚”的反山墓地、瑶山神坛墓地[9]等权贵墓葬实行用玉的制度性规范,权杖、完整钺(配备瑁、镦,下同)、钺、三叉形冠徽和矩形冠徽是区分权贵等级和性别的标志性玉器;琮表达神权并用以操作神事,与权贵等级密切相关。以反山为例,权贵分为五个等级:其中M 12为第一等级,使用权杖、完整钺、琮、三叉形冠徽和矩形冠徽;M 20为第二等级,使用完整钺、琮、三叉形冠徽和矩形冠徽[10]。

城垣内发现玉琮的还有钟家村地点[11],西距“古尚顶宫城”约200米,遗存范围东西150~220、南北约300米,中部被老104国道穿越。该地点出土过三叉形冠徽[12];20世纪30年代施昕更曾记述有挖掘玉器的旧坑,“解放后村民们也曾在路南农田中翻出玉琮、璧等重要器物”[13]。另外,新近发现反山以南不远的姜家山墓地也随葬玉琮[14]。

2.城垣外的不同功能区

与城垣内的政治中心区相对应,城垣外有几种不同的功能区。

距城垣最近的是数百米外的众多地点,目前除了西部偏北和北部偏西的区段外,其他区段都有分布。这些地点大多呈长条状,与城垣几乎平行,并断断续续地环绕了城垣的大部分。北边东段有扁担山、和尚地,东边有美人地、里山、高村等,南边有卞家山,西南端有文家山、东杨家村和西杨家村等,看似构成了拱卫城垣内政治中心区的外围,或称之为“外郭”。

值得注意的是,扁担山和美人地的开始时间都是后期五段,连续使用到末期(钱山漾文化阶段)[15];卞家山和文家山的存续时间与扁担山和美人地大致相当。根据钻探,城垣以东区域多为湿地和水域,可供生活的地域不多。良渚后期随着环境的改变和人口的增加,有规划地在东、南外围以原有地形为基础堆筑条状高地,既增加了居住区面积,又对城垣区域形成拱卫之势。目前在这个区域没有发现农耕遗迹[16],因此东、南条状高地的居住者为非农业人口的可能性是存在的。这近乎一周的城垣外区域涵盖了居住区、墓地、河道码头等功能区。其中,出土玉琮的地点有文家山[17]等,传1949年以前出过玉琮的地点有扁担山[18]等。这里主要是等级略低的权贵及其家族、族群的居住与活动区。

距离政治中心区稍远一些的是两处神坛和大祭司(巫师)的家族墓地。目前发现的两处良渚文化前期神坛都建在城垣之外的矮山之上:瑶山在城垣东北约5公里处,汇观山在城垣西偏北约2公里处[19],它们都既是神坛,又是大祭司的家族墓地。两处神坛的形制结构相似。瑶山神坛在海拔35米的山丘上,东半部因采石被破坏至地平。神坛为阶梯覆斗状三重矩形,中间为红土台,其外是先挖沟然后在沟内填满灰土的外框,外面一重是灰白色砾石铺就的台面,台下是石头护坡。汇观山在海拔22米的山丘上,东西两侧为二级阶状,阶上有南北向的槽沟。瑶山神坛上有13座祭司及其相关者的墓葬,汇观山神坛上发现4座墓葬。

另外有子母墩[20],在北城垣以北,人工堆筑,方锥形,边长80、相对高度11米,有两级阶,结构略似汇观山。凤山位于城垣外西南的高地,主体已经被采石取平[21]。凤山坡地上有丰富的良渚文化遗存,出土玉琮2件,均为两节人形神面。这两个地点都不可排除作为神坛的可能性。

距离政治中心区稍远一些的还有多处权贵生活区和墓地,以及不同的功能区,其中拥有玉琮的地点有余杭官井头[22]、梅家里[23]、吴家埠[24]和羊尾巴山、卢村、苏家村[25]等。

(三)第一层级聚落:持续性拥有玉琮

“良渚”之下为第一层级聚落,以持续性拥有玉琮为特征。前期第一层级聚落只有江苏江阴高城墩[26]和浙江余杭玉架山[27]两处,后期数量增加,以上海青浦福泉山为代表。

1.高城墩

高城墩北枕长江,距“良渚”大约200公里,是整个良渚时期距“良渚”最远的第一层级聚落。目前学术界对高城墩的认识仅停留在墓地,尚未进入对聚落的全面考察。墓地的破坏相当严重,发掘时仅保存2000平方米。墓地的西面、北面已经到达边缘,但仍保留高台的坡状结构;南部和东部则被破坏殆尽。当地人描述高台原貌为面积近万平方米,高10余米;但现存高度仅5米左右。因此发掘所见只是墓地的很小部分,原来当有更多等级相近的墓葬。

根据墓葬的排序可知,位于发掘区域东南部的墓葬早于西北部。根据墓葬埋设比较密集,而北部和西部存在较大范围的无墓葬区域的特征,确定了墓葬分布的西、北地界。M 13位于发掘区域的最南端,是已发掘墓葬中墓坑最大的,虽然墓葬的一部分已经被破坏,但从发掘部分和被破坏时出土的玉器看,M 13年代最早,所采集玉琮的时代相当于“良渚”的瑶山时期,应是高城墩等级最高的墓葬之一。因此,高城墩至少在M 13的阶段已经获得神权,成为目前所知年代最早、规模仅次于“良渚”的第一层级聚落。

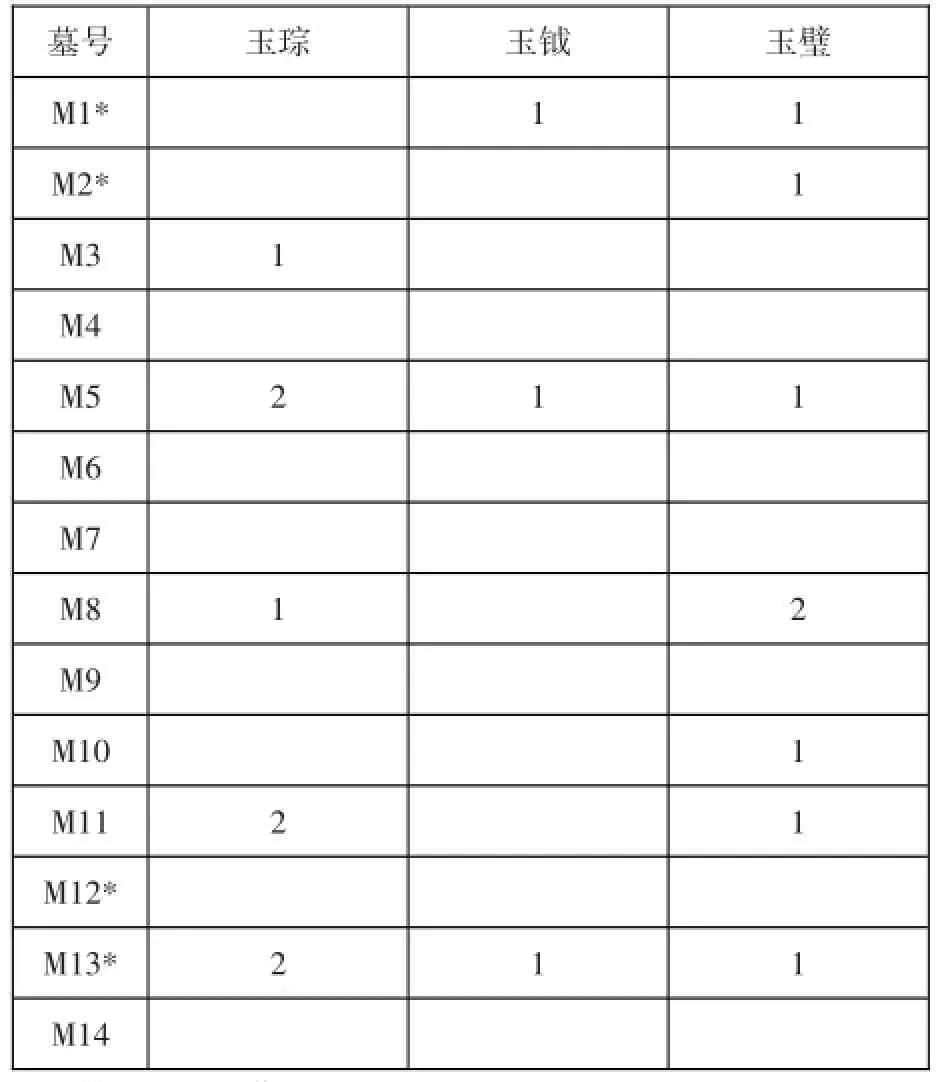

神权在高城墩延续了比较长的时间,发掘的14座墓葬中有5座随葬玉琮,可知掌控神权的祭司人数在高城墩权贵中占三分之一(表一)。其中又有2座墓葬各随葬2件玉琮,M 13已知至少有2件,可知拥有2件或2件以上玉琮的墓主所占比例居多。

高城墩随葬玉琮墓葬中值得关注的还有M 8。该墓将一件玉琮的大约四分之一的部分打破成五片放在墓主的头部,这种随葬破碎玉琮的方式极为罕见。M 8的墓位在墓地的西北边缘,北边有M 14,不随葬琮和钺,且随葬品总量和随葬玉器都很少。M 8是目前所知最晚的随葬玉琮的墓。发掘显示,高城墩墓地停止埋葬行为后被整体覆盖了一层厚约20厘米的灰白土。M 8随葬破碎玉琮,又是年代最晚的玉琮墓,随后墓地被灰白土层覆盖,这些迹象暗示了重大的社会变故,破碎玉琮很可能和高城墩墓地的终结或高城墩这一群体丧失了玉琮的使用权相关[28],表明高城墩掌控神权被终止。但是,如果像当地人所言土台原高10余米,而发掘时仅存5米左右,那么已经失去的5米左右高度的土台的上部是否仍然为良渚人筑建?其性质如何?笔者认为,如果要关注高城墩的延续性,这是必须思考的问题。

高城墩发生重大社会变故后进入良渚文化后期,环太湖地区兴起多个第一层级聚落,如江苏常州武进寺墩[29]、江苏苏州草鞋山[30]、无锡邱城墩[31],上海青浦福泉山等,其中寺墩距离高城墩最近。

表一// 高城墩权贵的用玉数量统计(单位:件)

2.福泉山

福泉山已经发现两处权贵墓地,其中福泉山墓地的发掘面积大,学术界对墓地的全貌了解比较清楚;吴家场墓地[32]发掘范围小,学术界对墓地只有初步认识。福泉山历史悠久,发展历经数千年,福泉山墓地起始于崧泽文化,延续于良渚文化,至良渚前期第三段等级明显提升,标志是出现两座随葬玉钺的墓葬M 109和M 144,说明该聚落的首领进入良渚文化的权贵阶层。这一时期的聚落权贵和非权贵成员均埋葬于墓地的同一墓区——西区,表明非权贵成员与权贵关系紧密,可能是权贵的家族或随从。值得注意的是,福泉山墓地西区的墓位安排一直比较混乱,墓坑叠压打破关系比较复杂,但是第三段的这两座权贵墓葬没有被其他墓葬叠压,这一方面显示他们的地位很高,另一方面表明此时福泉山开始贯彻墓地的管理理念。

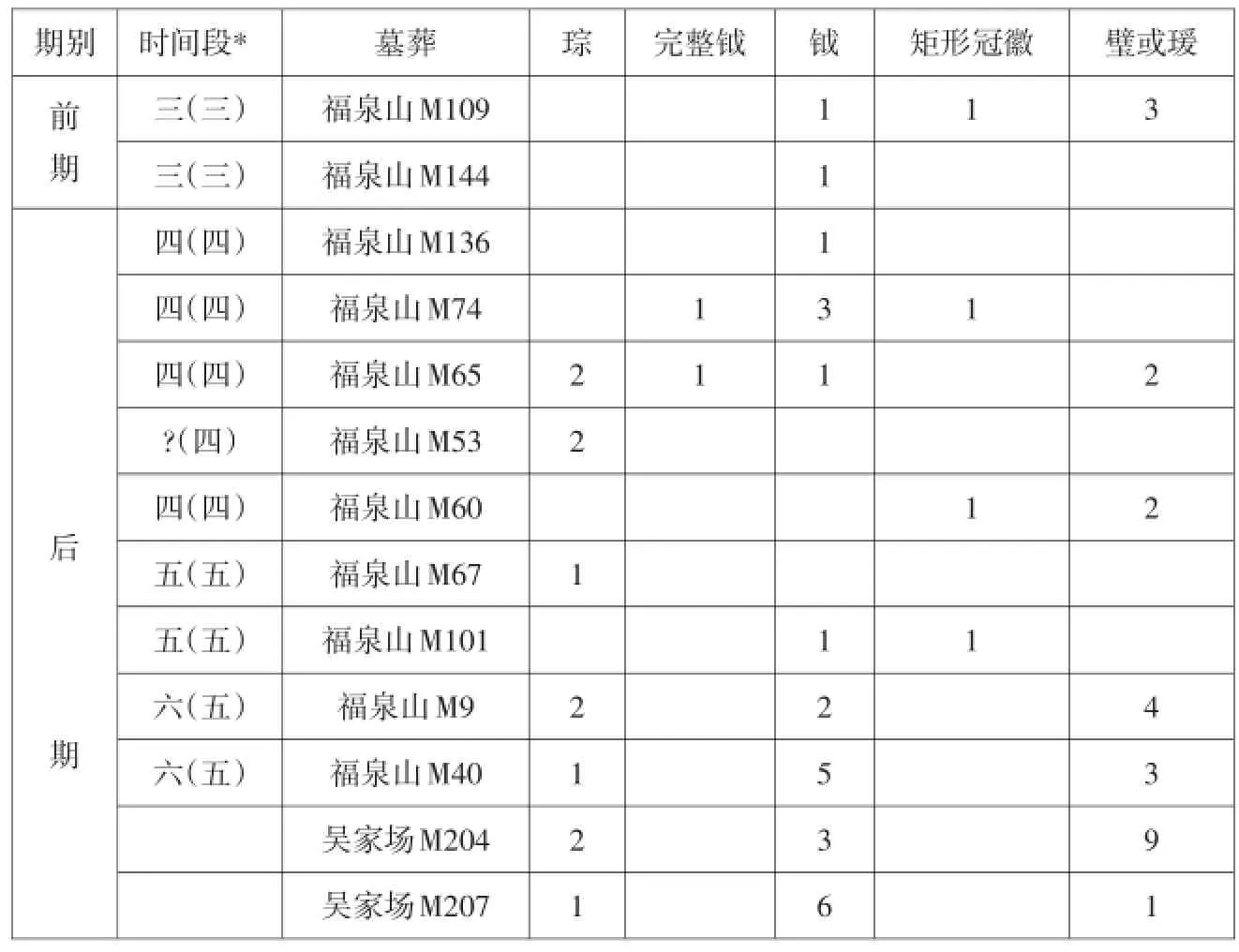

福泉山获得神权始于良渚后期。在此之前,M 144随葬的1件柄形器上出现疑似主神像,似可以被理解为福泉山聚落渴望得到神权的首次尝试。良渚后期福泉山墓地的9座权贵墓葬中就有5座使用玉琮,吴家场墓地有2座使用玉琮,两处墓地共有4座墓各拥有2件玉琮。福泉山墓地用琮墓的时间段分布比较均等,第四段2座,第五段1座,第六段2座,说明福泉山权贵持续性掌控神权,聚落地位和层级大幅度提升并延续(表二)。

继前期三段后,后期福泉山墓地的管理更为严格规范。墓地分为西区、中区和东区三个区域,西区是前期墓地的延续,中区和东区是新开辟的墓区。后期福泉山墓地为权贵专有,应该有专人或机构管理,未再发生叠压打破等混乱现象。值得注意的是,后期西区的三座权贵墓葬的用玉方式延续了前期三段,即只配置玉钺,不掌控玉琮;中区和东区的大多数权贵墓葬都拥有玉琮,表明神权是后期被赋予的新权力,祭司等神职人员死后都葬于新墓区。墓地的严格管理体现了玉琮的掌控增强了社群的政治水平和组织能力。

福泉山聚落的消亡应当同良渚文明的衰变密切相关,但是在墓地上还没有见到发生社会变故的明显迹象。

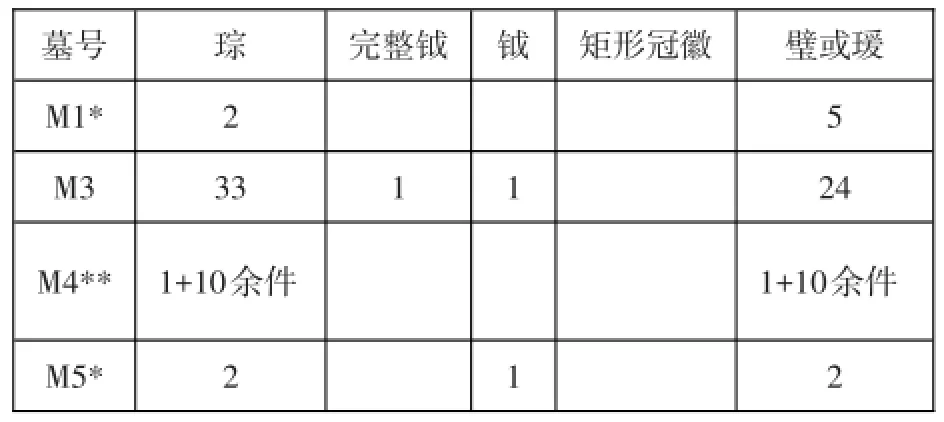

3.寺墩

寺墩发现四座随葬玉琮的大墓,其中唯一保存完好的M 3共有33件琮和2件钺,其中1件为带瑁、镦的完整钺。四座大墓东西横向排列,周围近旁没有发现其他墓葬。除M 4,其余三座墓都有陶器,为确定它们的期别提供了依据;没有陶器的M 4则可以依靠玉器确定大致年代。四座大墓的墓位安排,属于后期六段的M 1和M 5埋于外侧,后期五段的M3埋于中间,M4在M3旁,年代可能比较接近。上述资料表明这是后期五段和六段权贵的专有墓地,墓主即四位权贵都拥有数量不等、至少2件玉琮,权势很大(表三)。

表二// 福泉山权贵的用玉数量统计(单位:件)

(四)第二层级聚落:间断性拥有玉琮

第二层级的聚落间断性拥有玉琮,如江苏苏州张陵山[33]。学术界对张陵山的全貌了解不多,目前只在西山和东山进行过发掘。西山和东山是两处权贵墓地,相距约100米,面积均为6000平方米,略小于福泉山墓地的7200平方米,但远大于吴家场墓地。西山发掘了崧泽文化墓葬6座和良渚文化墓葬5座,后者中的M 4随葬镯形琮1件;东山破坏严重,收集的玉器被认为属于同一墓M 1,有2件琮形管、1件大孔玉斧和1件玉瑁等重要玉器,还在文化层中发现1件残玉琮。从张陵山所发现的遗存看,2件玉琮分属于不同的墓地,玉琮年代相去甚远,西山M 4为前期一段,东山文化层的残玉琮不早于前期三段,表明张陵山至少曾先后在两段时间拥有玉琮,期间中断时间较长。可以确认的资料显示,两个墓地、两段时间分别仅发现1件玉琮,拥有玉琮的方式同第一层级有所不同(表四)。

表三// 寺墩权贵的用玉数量统计(单位:件)

(五)第三层级聚落:短暂性拥有玉琮

第三层级聚落发现较多,以发掘工作比较充分的浙江桐乡新地里[34]和普安桥[35]、江苏昆山赵陵山[36]为其代表。

1.新地里

新地里经过较大范围发掘,发现了140座良渚文化墓葬,从前期延续到后期。通过新地里墓地,我们可以在一个长时段内观察新地里用玉、用琮和获得神权的完整过程。

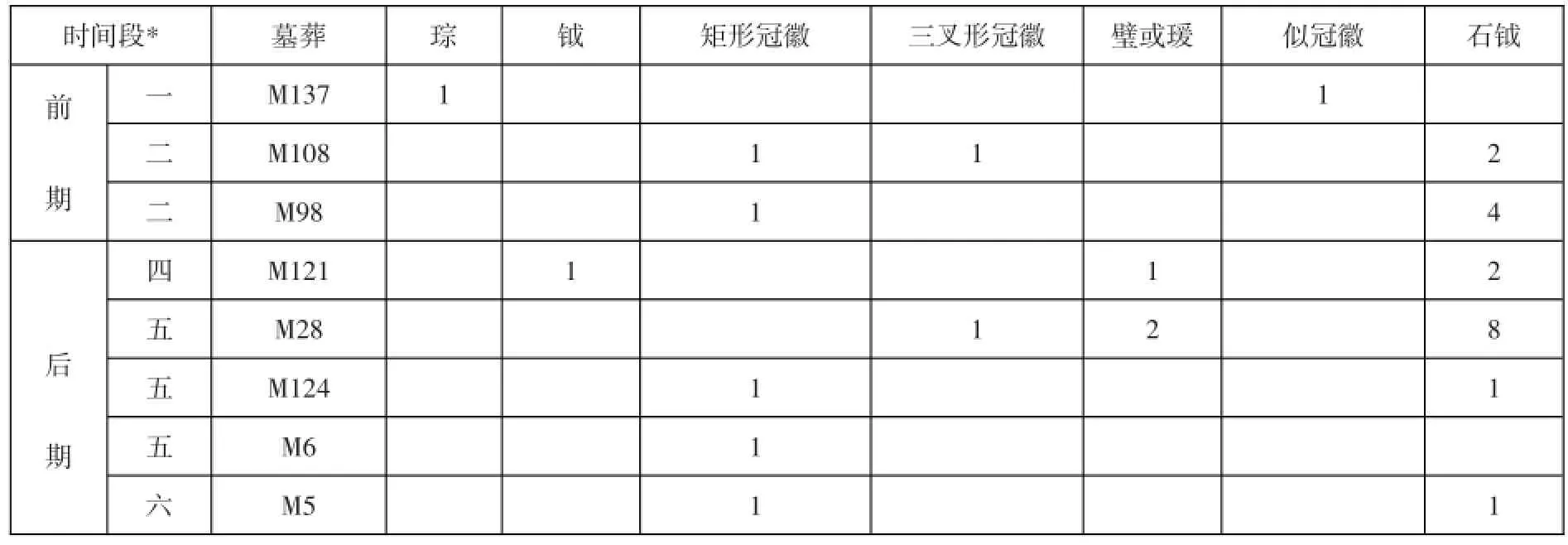

新地里最早的M 137随葬1件玉琮。M 137埋设在西部早期土台上,并被后来土台扩展时的人工堆筑土层所覆盖。埋于土台上的还有另外两座权贵墓葬:M 108随葬三叉形冠徽和矩形冠徽各1件,M 98随葬矩形冠徽1件。尽管在发掘报告中M 108、M 98比M 137晚一个阶段,但是根据对墓葬层位关系和随葬陶器序列的分析可知,三座墓葬的下葬时间相隔并不太远,这三位权贵差不多同时获得了较高的社会地位。M 137的层位关系还表明,墓主被授予神权后大大提高了新地里社群的政治地位,为此人工堆筑土台作为纪念性构筑物,墓主去世后埋葬于土台上,成为墓地的第一个使用者。M 137以后再无用琮的墓葬,表明该墓地所代表的群体失去神权(表四)。

表四// 新地里权贵的用玉和石钺数量统计(单位:件)

2.普安桥

普安桥是一个大型土墩,20世纪90年代发掘600多平方米,发掘范围东西向横跨整个土墩,土墩之上清理出良渚文化初期、前期墓葬17座。发掘简报用5件陶豆(分别出自于M 15、M 16、M 8、M1、M11)说明这17座墓葬的时间过程,其中使用玉琮的M 11位于这一过程的最末端,表明普安桥社群在良渚前期被授予神权。玉琮出自M 11墓主的右下臂外侧,为切割过的半截玉琮,琮的射环内及其两端部分发现臂骨痕迹,可知其使用方式为套于右臂。

M11墓主使用玉琮、玉钺、矩形冠徽和三叉形冠徽,是良渚文化权贵第三等级的男性,完全符合“良渚”用玉规范。但是现有资料显示,M 11是年代最晚的墓葬之一,不同于新地里M137因为拥有玉琮而成为新的开拓者。或由于普安桥发掘区域与范围所限,土墩的未发掘部分还会有晚于M11的墓葬。

3.赵陵山

赵陵山是人工堆筑而起的高土台,分多次堆筑和补筑修整,第一次堆筑至高3米左右,之后又加高1米多,显示这个聚落具有相当多的人力资源和很强的组织能力。

从墓地的使用时间看,赵陵山聚落兴起于良渚初期,经过一段时期的发展后,在良渚前期已有相当实力,出现了M 77墓主这样的首领。M 77位于人工堆筑的台基上,墓位在该墓地的最东部,周边与其他墓葬有较大间隔,也无其他墓葬叠压其上,凸显了墓主地位之显赫。随葬的贵重物品除玉琮外,还有头戴鸟冠的玉人、冠徽等。玉琮置于墓主右手上,素面。这种未雕刻主神的玉琮是极为罕见的,其原因无从知晓,可能墓主或以墓主为代表的社群尚未获得神权的正式授予。

(六)第四层级聚落:不拥有玉琮

第四层级聚落不拥有玉琮。这一层级内存在很大差异,有的相当强盛,如浙江海宁小兜里[37],只是目前尚未发现玉琮。看来今后学术界应该根据聚落规模对第四层级进一步细分,其中规模较大、实力强盛者很可能会因玉琮的新发现而提升聚落层级。

以上所介绍的“良渚”和各层级聚落共同构成了神权主导的良渚古国。良渚文化主神形象统一,为至上神,良渚文化有共同的神祇系统、统一的观念形态和信仰体系,由此奠定了良渚古国的政治基础。各层级聚落在良渚古国中的社会位置决定于其怎样掌控神权,换言之,玉琮的拥有方式可以折射出拥有者所在聚落的层级及其与其他层级聚落之间的相互关系。新地里因为获得了神权而堆筑高台作为纪念性建筑,掌控玉琮的权贵离世后埋在该纪念性建筑上(侧)面,成为墓地最早的墓葬之一,甚至可能就是第一座墓葬。高城墩丧失神权是一次重大事件,暗示社会发生了变动。

神权是维系“良渚”和各层级聚落关系的纽带,制约了超级聚落同各层级聚落之间的相互关系,并使之随着时间、空间的不同而发生过程性和共时性变化。良渚后期与前期之间存在显著差异,各层级聚落与“良渚”的距离也是相当重要的影响因子。第一层级持续性拥有代表神权的玉琮,因此和“良渚”的关系显得尤为重要。

二、琮、钺的使用与权力结构的变化

(一)玉琮的分割与神权的授受

上文关注了玉琮持续拥有、间断拥有和短暂拥有等不同的拥有方式,同样,玉琮的授受方式也值得关注。良渚文化玉琮上存在被刻意分割的现象,前期有出自普安桥M 11和张陵山东山等的玉琮,后期有出自福泉山M 40和余杭横山M 2[38]等的玉琮。普安桥M 11的玉琮上端没有射口,显然是一件被截断的玉琮,很像是两节的人形神面玉琮被分割为两件,M 11墓主得到了其中的一件——玉琮的下半部分。张陵山东山的玉琮出自地层,仅存一角,可以复原。玉琮为一段加一节,上部一段两节为人虎主神,下部一节为人形神面。下部一节的底端被截去,下端没有射口。这件玉琮至少被截去一节虎神而分割为两件,分割方式与普安桥大致相同。良渚后期的福泉山M 40随葬被分割为两件的六节人形神面玉琮,分割于第三节和第四节之间,第三节的鼻部改制为下射口,第四节的部分弦纹改制为上射口,但是两件分割琮随葬于同一座墓。横山M 2玉琮为八节人形神面,从第四、五节之间分割成为两件,第四节的眼鼻部改制为下射口,第五节的弦纹改制为上射口,两件分割琮亦随葬于同一座墓。反山M 21玉琮现存为五节人形神面,被切割了下部,最下面一节的眼鼻部分改制成下射口。如果参照福泉山M 40和横山M 2的分割方式,这件琮原为十节。值得注意的是,自上往下第二节和第三节之间的四角有明显切割痕迹,或为准备实施再分割。另外还有海宁佘墩庙[39]M 6的琮,为三节人形神面,上节人形神的眼睛部分已被改为上射口部分,其弦纹部分可能改为另一琮的下射口。

玉琮被切割的直接效果是增加了数量,从一件变为两件,甚至可能更多。玉琮是神权的物化,玉琮分割当暗指神权的分配与授受,换言之,是为了神权的分配和授予而分割玉琮。如果权贵仍然拥有被切割玉琮的全部,意味着可以授予别人,玉琮虽然已被分割但尚未授予;如果只拥有被切割玉琮的一部分,意味着或此器受之于人,或已将另一部分授之于人。将玉琮分割可能是授受神权时采用的特殊方式。

拥有被分割玉琮的一部分的是前期的普安桥M 11、张陵山东山地层和后期的反山M 21等。张陵山东山和普安桥各为第二层级和第三层级聚落,被授予神权的可能性比较大。反山M 21已遭破坏,不排除随葬被切割的另一部分玉琮的可能。因这件不完整玉琮上还有新的切割点,尽管未实施切割,但墓主能够授神权于他人的可能性增加了。虽然M 21地位已经大不如前期反山的墓主,但因地处“良渚”,仍然不可小觑。反山M 21玉琮的一部分可能是授予神权后被留存,并准备再次分割授权。拥有虽分割但可拼合为完整玉琮的是后期的福泉山M 40和横山M 2,两者都是第一层级聚落,他们掌控着授权予其他群落的能力。

如果以上述论证为前提,那么良渚前期只发现了接受玉琮的聚落,最高者为第二层级,授予者当为“良渚”。高城墩和玉架山是否具备授予神权的能力还不能确定,后者凭借与“良渚”的特殊关系跻身第一层级,授予玉琮的可能性更小。良渚后期,授予玉琮者有“良渚”和第一层级聚落,作为超级聚落的“良渚”仍然具备授神权于他人的能力;同时,有的第一层级聚落也参与了授权,如福泉山和横山。由此可见,良渚后期神权分散,权力中心数量增加。

(二)良渚文化的用玉规范

良渚文化前期,“良渚”建立了用玉等级规范,各权贵依据其等级和性别使用玉器,对玉钺和冠徽等重要玉器有明确的使用规范,如男性不用玉璜,女性不用玉钺,那些等级高并掌控神权的权贵还配置数量不等的玉琮。这套规范在反山、瑶山和汇观山等前期权贵墓地严格执行;但后期的情况缺乏资料,尚不清楚如何执行。

用玉规范在其他聚落的执行情况比较复杂。前期的执行可以粗分为三个区域和三种不同情况。第一个区域是邻近“良渚”的临平地区,执行比较严格。玉架山M 149,墓主为男性,随葬玉琮、矩形冠徽和三叉形冠徽各1件,并以朱漆柄石钺替代玉钺;玉架山M 200,墓主为女性,随葬琮形镯和特异形冠徽各1件;灯笼山M 9[40],随葬1件玉琮,地位较高,但因墓葬南端头部被破坏,随葬品不完整。第二个区域是太湖东部的广阔地区,执行规范比较灵活。区域南部多用三叉形冠徽,个别不用;区域北部不用。区域南部的普安桥M 11是严格执行用玉规范的代表,随葬玉琮、玉钺、矩形冠徽和三叉形冠徽各1件;新地里M 108随葬矩形冠徽、三叉形冠徽各1件和石钺2件;小兜里没有发现玉琮,有五座墓各使用1件玉钺,却无一墓用三叉形冠徽,使用玉钺的M 2和M 8还使用玉璜。目前小兜里是区域南部用玉明显不符“良渚”规范的独特个案。区域北部的福泉山M 109用1件玉钺和1件矩形冠徽;M 144只用1件玉钺,没有冠徽。第三个区域是太湖北部的高城墩,北枕长江,远离“良渚”,是目前已知良渚文化集中分布区域的北缘。高城墩权贵只用玉琮、玉钺,不用冠徽,有别于“良渚”规范,但是用玉钺者均只用1件,不用玉钺用石钺者,亦仅用1件,与“良渚”的规范保持一致。

良渚文化后期,即使在邻近“良渚”的临平地区,用玉规范的执行也已松弛,如保存完好的横山M 2,随葬4件玉琮、1件玉钺和1件三叉形冠徽,却未用矩形冠徽。新崛起的多个第一层级聚落的执行方式则更为灵活多变。

根据上述用玉等级规范的执行情况,可知前期“良渚”对其他聚落的控制力比较强,能够有效控制邻近的临平地区,基本控制太湖东南部,太湖东北部既受到“良渚”的控制,又保有一定程度的独立性,对太湖北部高城墩的控制力最为薄弱;后期“良渚”基本丧失了对第一层级聚落的控制力。

第一层级聚落前期仅两处,为高城墩和玉架山,后者包含玉架山、灯笼山等多个地点,高城墩和玉架山分别位于距“良渚”最远和最近的两端。空间距离近使玉架山和“良渚”之间保持密切的关系和紧密的联系,并有助于玉架山位列第一层级。高城墩和玉架山虽为同层级聚落,但是仍然存在相当大的差别。后期多个第一层级聚落兴起,除了太湖北部可能与高城墩有延续关系的寺墩外,还有福泉山、草鞋山、邱城墩等;有迹象显示太湖东南部也出现了第一层级,如随葬象牙质权杖的姚家山。其中,福泉山是发掘工作开展最多的遗址,资料最丰富,从福泉山可以看到第一层级聚落逐渐强盛的基础和过程。前期的福泉山在太湖东部众多聚落中并不突出,规模不大,首领地位不高,直到前期最后一段才使用冠徽和玉钺。后期的福泉山存在福泉山和吴家场两个权贵墓地,福泉山墓地为权贵专有,性质与反山相当;吴家场M 207墓主使用了两件象牙质权杖,其地位直追反山M 20墓主。

后期的“良渚”尚未发现能与福泉山比肩的遗存,实力明显削弱,从权贵墓葬及所用玉琮可以看到其势力已经大不如前期。多节型高琮是后期玉琮的典型形制,然而“良渚”发现很少。良渚镇梅家里墓地仅一座墓使用玉琮:M 18是一座被破坏的墓葬,残存随葬品有1件高琮、2件玉璧。反山M 21也是一座被破坏的墓葬,残存随葬品中的重要玉器只有1件高琮,其他只有小件玉器和绿松石、石钺和3件陶器。已发掘部分的反山墓地分为前期与后期,以前期为主,共有九座墓葬,后期仅发现M 19、M 21两座残墓,两墓的规模等级与前期墓葬相去甚远。这两座墓的墓位间杂于前期的前排墓葬中,位于M 16两边,墓位明确的M 21并没有破坏前期墓葬。虽然M 21和前期墓葬有一段时间间隔,但当时应该仍然清楚前期的墓地安排。M 21墓主的地位显然无法与近旁的M 16相比,更不用说M 12和M 20了。无论如何,M 21的墓主也是一位权贵,却未能单独另辟墓地,而是栖身于前期墓地中,其缘由耐人寻味。吴家埠和文家山发现了多节型高琮,前者为收集品,后者为残器,出自于地层,为多节人形神面,残剩上部三节。

由上可见,尽管后期“良渚”看似依然强大,但是在外围多个第一层级聚落崛起的背景下,随着各自实力的此消彼长,“良渚”对福泉山等聚落的控制力基本丧失当属必然。

(三)用钺方式体现权力结构的变化

如果说玉琮是物化的神权,那么玉钺就是物化的族权、军权乃至王权。从良渚文化玉钺的使用可以看到其表现权力的微妙变化。前期权贵使用玉钺每人不超过1件,即使如反山M 12和M 20那样的至尊地位的墓主,也没有突破。无论在“良渚”还是在其他地点几乎没有例外,这显然已成规范。后期不少权贵用钺超过1件,福泉山的一些权贵用钺甚至多达5件或6件,用钺的规范显然不再严格。用钺规范从严格执行到变通随意,显示后期“良渚”的管控能力不断削弱甚至缺失,相反那些第一层级聚落的独立性却在持续增强,甚至可能完全脱离了“良渚”的掌控。玉钺是崇尚武力的象征,后期用钺数量的变化指向权力结构的变化,可以认为后期军权的分量在良渚权力系统中大为增强,世俗权力得到提升,同时也暗示了战争频度的增加。

三、结语

良渚文化的玉琮和主神蕴含着复杂的信仰体系,神权维系着各种相互关联的社会关系,从而保证了良渚古国的整体集中性与同一性。神权纽带的紧绷或松弛表明“良渚”超级聚落控制力的强大或削弱乃至丧失,体现了良渚古国的松散性与复合性。大体上,前期良渚古国的政治结构高度集中,“良渚”紧握神权,对各层级聚落保持强大的控制力,只有远在太湖北部的高城墩具有相对独立性;后期良渚古国的政治结构相当松散,多个第一层级聚落崛起,虽然它们都尊崇同一位主神,但是政治局面已然呈现多雄并立,良渚古国分化为多个古国,其中的强者如福泉山俨然与“良渚”平起平坐。延续千年的良渚古国是以神权为主导的复合型古国。良渚后期多个古国权贵用钺数量的增加当有其深刻的政治背景,代表了新出现的政治内涵,权贵集团加强了世俗权力的地位,体现了权力系统的结构性变动。

[1]郭明建:《良渚文化宏观聚落研究》,《考古学报》2014年第1期。

[2]如反山M12的琮(M12:98)、钺(M12:100)、柱形器(M12:87)上的主神完整版,浙江省文物考古研究所:《反山(良渚遗址群考古报告之二)》,文物出版社2005年。

[3]宋建:《良渚文化的兴衰过程》,浙江省文物考古研究所编《良渚文化研究——纪念良渚文化发现六十周年国际学术讨论会文集》,科学出版社1999年。该文将良渚文化分为四期,相当于本文的前期与后期。

[4]王明达:《“良渚”遗址群概述》,余杭市政协文史资料委员会编《良渚文化》(余杭文史资料第三辑),1987年。

[5]浙江省文物考古研究所:《良渚遗址群(良渚遗址群考古报告之三)》,文物出版社2005年。

[6]关于良渚古城的考古发掘资料主要参考刘斌、王宁远:《2006—2013年良渚古城考古的重要收获》,《东南文化》2014年第2期。

[7]上海市文物管理委员会:《福泉山——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社2000年。

[8]王宁远、周伟民、朱宏中:《桐乡姚家山发现良渚文化高等贵族墓》,浙江省文物考古研究所、海宁市博物馆编《崧泽·良渚文化在嘉兴》,摄影出版社2005年。

[9]浙江省文物考古研究所:《瑶山(良渚遗址群考古报告之一)》,文物出版社2003年。

[10]宋建:《良渚文化的用玉与等级》,《上海博物馆集刊》第11期,上海书画出版社2008年。

[11][12][15][18]浙江省文物考古研究所:《杭州市良渚古城外郭的探查与美人地和扁担山的发掘》,《考古》2015年第1期。

[13]浙江省文物考古研究所:《良渚遗址群(良渚遗址群考古报告之三)》,文物出版社2005年,第198、67页;施昕更:《良渚(杭县第二区黑陶文化遗址初步报告)》,浙江省教育厅1938年,第18页。

[14]浙江省文物考古研究所发掘资料,该所王宁远研究员提供信息。

[16]刘斌、王宁远:《2006—2013年良渚古城考古的主要收获》,《东南文化》2014年第2期。

[17]浙江省文物考古研究所:《文家山(良渚遗址群考古报告之五)》,文物出版社2011年。

[19]浙江省文物考古研究所、余杭市文物管理委员会:《浙江余杭汇观山良渚文化祭坛与墓地发掘简报》,《文物》1997年第7期。

[20][21][25]浙江省文物考古研究所:《良渚遗址群(良渚遗址群考古报告之三)》,文物出版社2005年,第50,54,42、49、69页。

[22]赵晔:《浙江良渚官井头遗址》,国家文物局主编《2013中国重要考古发现》,文物出版社2014年。

[23]浙江省文物考古研究所、北京大学考古文博学院、北京大学中国考古学研究中心、良渚博物院、杭州市余杭博物馆:《权力与信仰(良渚遗址群考古特展)》,文物出版社2015年,第385页。

[24]浙江省文物考古研究所:《余杭吴家埠新石器时代遗址》,《浙江省文物考古研究所学刊》,科学出版社1993年。

[26]南京博物院、江阴博物馆:《高城墩》,文物出版社2009年。

[27]楼航、葛建良、方中华:《浙江余杭玉架山发现良渚文化环壕聚落遗址》,《中国文物报》2010年2月26日第4版。

[28]宋建:《良渚文化玉琮一种特殊的使用方式》,《中国文物报》2005年6月17日第7版。

[29]南京博物院:《1982年江苏常州武进寺墩遗址的发掘》,《考古》1984年第2期;江苏省寺墩考古队:《江苏武进寺墩遗址第四、第五次发掘》,徐湖平主编《东方文明之光——良渚文化发现60周年纪念文集》,海南国际新闻出版中心1996年。

[30]南京博物院:《江苏吴县草鞋山遗址》,《文物资料丛刊》第3集;南京博物院:《苏州草鞋山良渚文化墓葬》,徐湖平主编《东方文明之光——良渚文化发现60周年纪念文集》,海南国际新闻出版中心1996年。

[31]南京博物院、江苏省考古研究所、无锡市锡山区文物管理委员会:《邱城墩——太湖西北部新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2010年。

[32]福泉山考古队:《上海青浦福泉山良渚文化墓地发掘》,《中国文物报》2009年12月5日;上海博物馆:《上海福泉山遗址吴家场墓地2010年发掘简报》,《考古》2015年第10期。

[33]南京博物院:《江苏吴县张陵山遗址发掘简报》,《文物资料丛刊》1982年第6期;汪遵国、王新:《江苏吴县张陵山东山遗址》,《文物》1986年第10期。

[34]浙江省文物考古研究所、桐乡市文物管理委员会:《新地里》,文物出版社2006年。

[35]北京大学考古系、浙江省文物考古研究所、日本上智大学:《浙江桐乡普安桥遗址发掘简报》,《文物》1998年第4期。

[36]南京博物院:《赵陵山——1990—1995年度发掘报告》,文物出版社2012年。

[37]浙江省文物考古研究所、海宁市博物馆:《小兜里》,文物出版社2015年。

[38]浙江省余杭县文管会:《浙江余杭横山良渚文化墓葬清理简报》,徐湖平主编《东方文明之光——良渚文化发现60周年纪念文集》,海南国际新闻出版中心1996年。

[39]刘斌、赵晔:《海宁发现良渚文化重要墓地》,《中国文物报》1995年8月6日;浙江省文物考古研究所、海宁市博物馆编《崧泽·良渚文化在嘉兴》,浙江摄影出版社2005年。

[40]浙江省文物考古研究所:《杭州市余杭区临平灯笼山遗址发掘喜获成果》,《中国文物报》2009年1月16日第2版。

(责任编辑:毛颖;校对:徐秀丽)

宜兴市博物馆正式开馆

并举办“故宫博物院珍藏宜兴紫砂回乡展”

2017年1月12日上午,宜兴市博物馆开馆仪式暨“故宫博物院珍藏宜兴紫砂回乡展”开幕式在宜兴市文化中心隆重举办。文化部党组成员、故宫博物院院长单霁翔,故宫博物院副院长任万平,江苏省文化厅副厅长、南京博物院院长龚良,江苏省文物局局长刘谨胜,无锡市文广新局局长杨福良,中共宜兴市委书记沈建,宜兴市政协主席梅中华,宜兴市人大常委会副主任赵菊明,宜兴市人民政府副市长储红飙以及来自全国各地及港台地区的各界名流等近三百人出席了本次活动。

宜兴市博物馆自2010年10月奠基,2013年5月开始向全社会征集藏品,2016年10月开始试运营,历经六年多的建设和两个多月的试运营,终于圆满收官,正式向公众开放。建成开放的宜兴市博物馆不仅将成为宜兴市保护历史名城、展现文化底蕴的前倾平台,而且将成为加快文化事业发展、丰富群众文化生活的重要阵地,成为展示城市形象、扩大对外交流的靓丽名片。

此次开馆大展“紫泥清韵皇家品位——故宫博物院珍藏宜兴紫砂回乡展”开创了四个首次:故宫博物院首次与县级市博物馆的合作办展,宜兴市博物馆开馆后首次搭建高端平台、引进重大展览,故宫博物院藏紫砂器首次走出紫禁城大批量展示,宫廷紫砂首次回到故土省亲。展览从故宫博物院珍藏宜兴紫砂、均陶中遴选出了130件(套)精品,按宴飨佳器、文房清供、雅玩陈设三大类予以展示。展览期间将举办故宫博物院专家系列讲座和专题研讨会等一系列丰富多彩的宣教活动。

(宜兴市博物馆梅荔)

The Liangzhu:A Com prehensive Ancient Cultureof Theocracy

SONG Jian

(ShanghaiMuseum,Shanghai,200003)

The Liangzhu society was ruled by thearchy and the jade cong represented thematerial form of the divining right;owning a jade cong imp lied the ownership of the thearchy.Cutting off a jade cong signi⁃fied and verified the endowment of thearchy.The statuses of the settlements within the Liangzhu society, which are believed to have tied closely to the way that the jade cong was received,may be divided into four levels.The use of jade cong-s and jade yue-s represented the shifting of power structure.Generally,in the early periods of Liangzhu Culture,therewere established rules regulating the use of jade indicating a central⁃ized political structure and imp lying the powerful control over the sub-level settlements;in the late periods such rules regarding jade use became loose and the regimewas decentralized with multip le powers co-exist⁃ing,indicating the sp litting of a political power into a series ofones.

Liangzhu;thearchy;ancientstate;jade cong;settlement status;jade yue

K871.13

:A

2016-10-20

宋建(1953—),男,上海博物馆研究员,主要研究方向:史前考古。