公司制农场:资本下乡与规模经营的困境

2017-02-11陈靖

陈靖

(西北农林科技大学 人文社会发展学院,陕西 杨凌 712100)

公司制农场:资本下乡与规模经营的困境

陈靖

(西北农林科技大学 人文社会发展学院,陕西 杨凌 712100)

在推动农业现代化转型过程中,工商业资本下乡的做法可以推动土地流转并形成规模化经营,然而公司制农场依然无法克服粮食种植的低效问题,反而会因公司化制度而产生额外的经营成本,由此造成规模经营的困境。资本下乡的逐利本性不安于种植环节的超低回报率,公司制农场只得分级承包土地以转嫁成本,或以产业转型来外包低效的生产环节。这种制度调适造成了农村地权的复杂格局,也形成了对小农经营的挤出,暗含了对粮食安全与农村稳定的危机。

资本下乡;公司制农场;规模经营;土地食利者

小农经济因其传统性而无法被纳入农业现代化的谱系,长期以来被视作需要加以改造的“怪胎”,吊诡的是国家粮食安全正是由这样落后的小农经济来维系。近年来农村劳动力过度流动,很多地方普遍出现了老人农业、撂荒以及自发流转等现象,威胁着国家粮食安全,重提规模经营就作为了改造传统农业的主流声音。[1,2]规模经营试图突破小农分散经营的限制,以土地经营权流转来实现集中经营[3],目前存在两种主要的规模流转形式,首先是小农村社中的自发流转,如江汉平原的“自发流转”通过亲属熟人内的经营权转换而构成适度规模经营的“中农”[4,5],但这种自发流转时效过慢、进展过缓,另一种流转模式就是在地方政府的推动下以高速高效方式实现的规模化路径,通过工商业资本下乡[6]来流转土地形成超大规模经营,以此实现农业的规模化与集约化,意图推动农业发展并保证粮食安全。资本下乡的大户经营符合人们对现代农业的想象,如美国农场式的规模化与机械化,通过集约化经营来获取超额利润,但“大户想象”附带的问题如此重要:经营权流转带来的小农“离农化”产生的外部性与社会成本如何消解,新型农地制度具有何种特征,资本下乡形成的公司化农场能否产生预期的效益?近年来地方政府充分发挥“公司主义”[7,8]特性,以行政推动来“招商引资”来牵引外来工商业资本下乡进入农业领域,并作为农业现代化经验来推广和宣传。土地流转与规模经营虽可通过行政力量来推动,但从根本来讲,资本下乡依然主要服从市场规律和企业逻辑,而非行政逻辑,进入农业经营环节的工商业资本会产生何种机制与功效则需要实证案例来帮助分析。为此笔者近年来考察各地土地流转与规模经营的案例,如皖北黄村就是以村集体之力推动土地经营权流转来招商引资构成规模化经营,且外来资本切实在村发展农业产业,只不过经营绩效却并未呈现预期想象的“现代化”。

皖北黄村隶是典型的平原型纯农业村,地势平坦且连接成片,围绕在村内10个自然庄周围,全村共有4000多人、1000多户,耕地面积为5600多亩,如果加上宅基地的面积,能达到人均一亩三分地,户均十亩左右的规模。黄村以小麦玉米轮作为主要经营方式,地域上远离城镇,是既无区位优势、无资源优势也无政策优势的“三无村庄”(村书记徐岩语),农民常年以主粮生产为主,近年外出打工收入逐渐成为农民收入的主要部分。打工经济造成了劳动力的大量外流,村庄成员为留守老人与妇女儿童,具有劳动能力的农民均已在外省或者本地村镇范围内找到了工作机会,打工的高回报使得农业生产显得非常不划算,对农业经营投入过多劳动是不值得的,这就使得土地与农业在村民生计结构中地位越来越低。吊诡的是,本地也没有出现大规模撂荒或者土地自发流转,村内土地高度利用,而且自发流转非常少,基本保持了以主粮为内容的“半工半耕”式家庭经营。本地未出现“老人农业”,而是由外出务工者每年定期回村完成活计,再外出务工,这种“回村务农——外出务工”的周期类似于候鸟迁徙,因此可以将这种经营类比为“候鸟式经营”。为了扭转这种经营困境,黄村村级组织积极行为,通过村内集中土地来实行招商引资,由此形成“工商业资本下乡构成规模经营,小农土地流转并离农化”的村社结构。

一、规模化经营与大户

土地大规模流转的政策意图在于形成规模化经营,以解决目前农户家庭经营带来的利润低下及土地的撂荒问题,进而推动农业经营的现代转型。在黄村形成的土地大规模流转也是要改变传统小农分散经营的现状,以形成规模化的农场式经营,而能够负担规模化经营成本的只有外来资本,特别是工商业资本。因此行政推动的大规模土地流转大多以“招商引资”的方式,由地方政府和村级组织来牵引外来资本进村,以地方政府公司主义的新方式来创造亲资本的发展环境,此种土地流转也是不完全市场化的流转模式。[9]

(一)外来资本进村,形成规模化经营

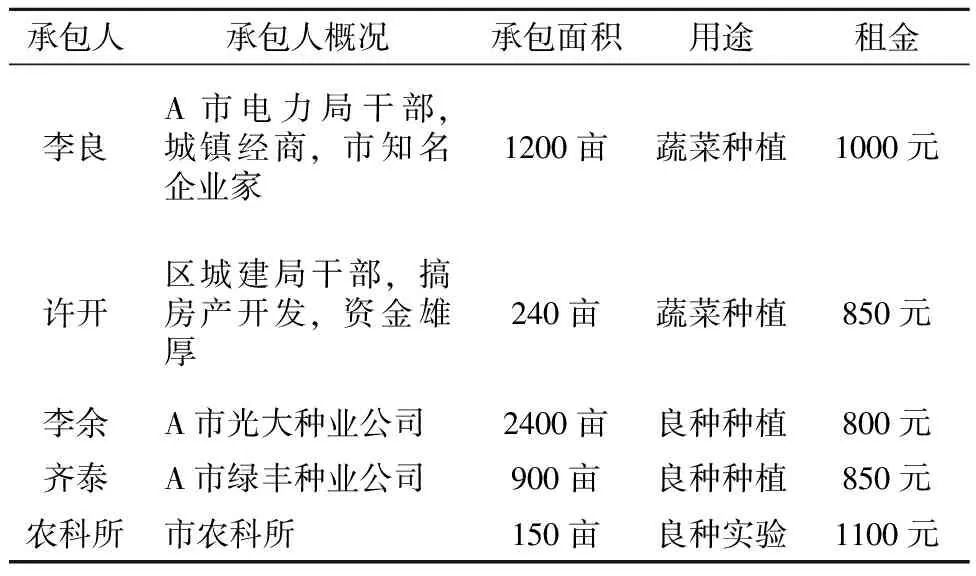

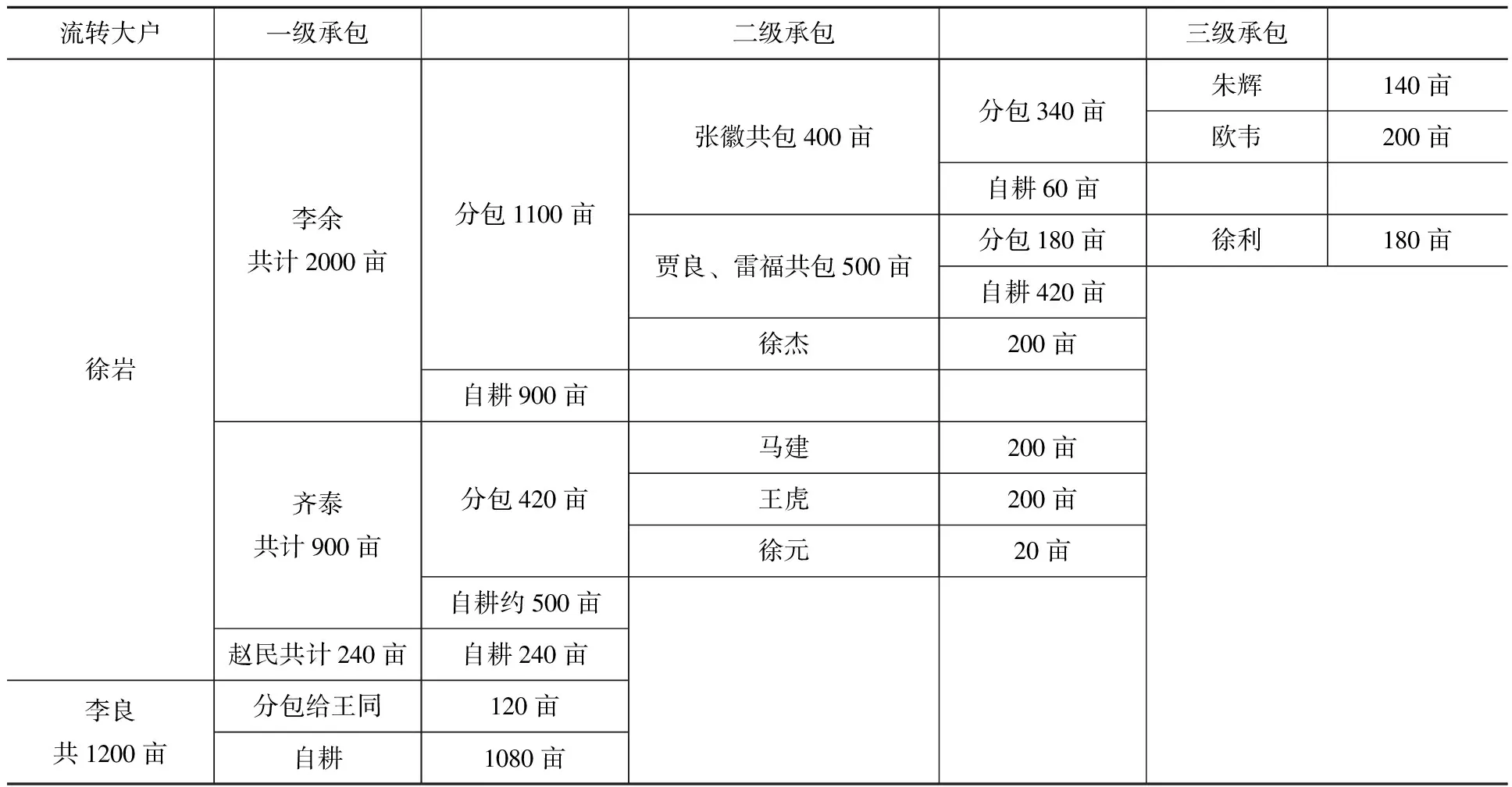

黄村由村级组织集中土地首先流转给书记徐岩,但徐岩只是作为集中土地的中介,虽然他是名义上的“流转大户”,但实际上他是作为中介和担保,将土地作为招商引资的基础,吸引大承包人再次承包土地。在土地二次流转中,黄村要求承包者必须承包大规模,而要承包大面积的土地,意味着每年仅租金就要达到几十万元,本村普通农户是没有如此资金实力的,有能力承包土地的就是富人徐岩,而有能力经营的都是外来工商业资本,且大多是黄村所属的A市中的工商业企业家(表1)。

表1 黄村土地流转主体分布

数据来源:村级统计资料整理

承包大户中,除李良老家属于本村外,其他人均为外来人,因其资金实力而具有承包能力。这些承包人的联络也是有村级组织承担的,具体地说是由书记徐岩社会关系网的扩展而联络的。这五名承包人中,除李良的1200亩是通过村民与李良签订协议直接流转的外,其余四名都是通过中介来获得承包权的。农科所的150亩是从副主任任林手中流转,任林先将150亩土地流转到自己手里,再转包给农科所;而赵民、李余和齐泰都是直接从徐岩手中承包,不与村民发生任何联系。这三人也是本地的包地大户,承包的土地遍布桃园镇各个村,李育明的种业公司在全A范围内流转了大量土地,黄村周边的杨庄、西镇都有连片承包地;蔬菜大户赵民在黄村所在的T镇也有大量土地,都用来种植蔬菜。黄村的外来资本同时也是镇域、县域内的承包大户,这些大户的面积足以称之为超级大户,黄村仅是其承包的一小部分。从这些大户的信息来看,有一大部分是政府机关的公务人员兼营工商业,依靠其关系网在农村大面积承包土地,并以公司体制来经营。在A市这种现象并不特殊,村书记徐岩与这些公务人员形成了关系网,相互交流信息和交换利益,这些外来资本同时具有“干部下乡”的内核。

(二)以高效农业为取向的大户经营

承包大面积耕地的大户会选择何种种植作物,这是讨论大规模土地流转必须正视的问题。黄村的承包大户流转土地大多不再种植普通的主粮,而是选择更为高效的作物。需要指出的是,李余、齐泰及农科所所经营的良种种植,是一种改良后的小麦种籽,收获后的小麦并不进入粮食市场,而是作为良种进行出售,作为良种的小麦附加值很高,并不能归为普通的主粮。除此之外,李良和赵民都通过扩大规模来种植蔬菜,以获取更高利润。

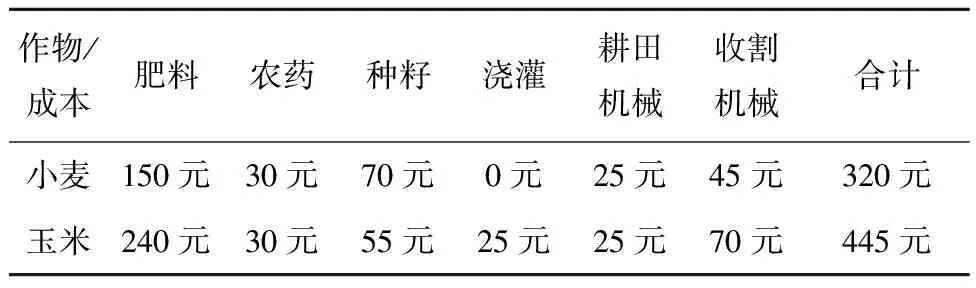

“流转大户”如李良等五人也是“种植大户”,他们的大规模农业已经超出了小农经营的逻辑,而是如同经营式农场,要追求利润最大化,利润最大化的驱动使得他们必须改换为高效农业。土地流转前的小农经营是以主粮种植为主,按照成本核算(表2),每亩年纯收入不过-元。以黄村普遍的产量水平来看,小农经营状况下亩均可产1000斤小麦,1000斤玉米,两项毛收入可达到2100元(以2011年粮食价格水平),加国家粮食直补120元/亩,可到2220元。

表2 小农经营的成本核算(以2011年为基数)

数据来源:村庄质性调查资料总结

以小农自己经营来计算,假定在风调雨顺年景下,亩产均能达到1000斤,且没有旱涝,浇灌及农药成本不会增加,且完全自己劳动不用雇佣,这种情况下小农的亩均纯收入能达到1455元。注意,这一收入水平是在假设最优状态下,即最大收入。而对于承包大户来讲,如果单纯种植主粮,因其规模效益而削减的成本,需要支付地租外,还需要雇佣工人,成本更大,折算后亩均年收入仅能达到200~400元,这种收入水平显然对于大户是不合算的,因此他们更倾向于种植更为高效的作物,如蔬菜、苗木等。良种种植者(如李余、齐泰)均具有种业公司的深加工和销售渠道,因此即使种植环节利润低,他们也能因产业链扩展而获得较好的收益。如果只以种植环节的收益作为大户收入,那么大户肯定是亏本的。如2012年因夏季暴雨导致玉米遭遇涝灾,预计减产比例普遍达到40.00%,这对主粮种植的大户是致命的打击。因此承包大规模土地的大户在这种成本结构下,并不会选择主粮种植。

对于李余和齐泰这样的种植大户来讲,种植环节的利润是极低的,但是因为其种业公司具有加工和销售能力,作为良种的小麦收购价达到1.14元/斤,但经过其公司包装,市场销售价达到2.50元/斤。他们的主要盈利空间在于加工销售这类扩展的产业环节,根据与目前村庄承包较少亩数的小户访谈,单纯种植环节的利润,近些年平均只能达到200元左右。工商业资本的营利需求并不满足于此种利润空间,这意味着如果仅仅占有种植环节的利润,大户肯定是不盈利的。

二、公司式农场:外来资本的经营管理

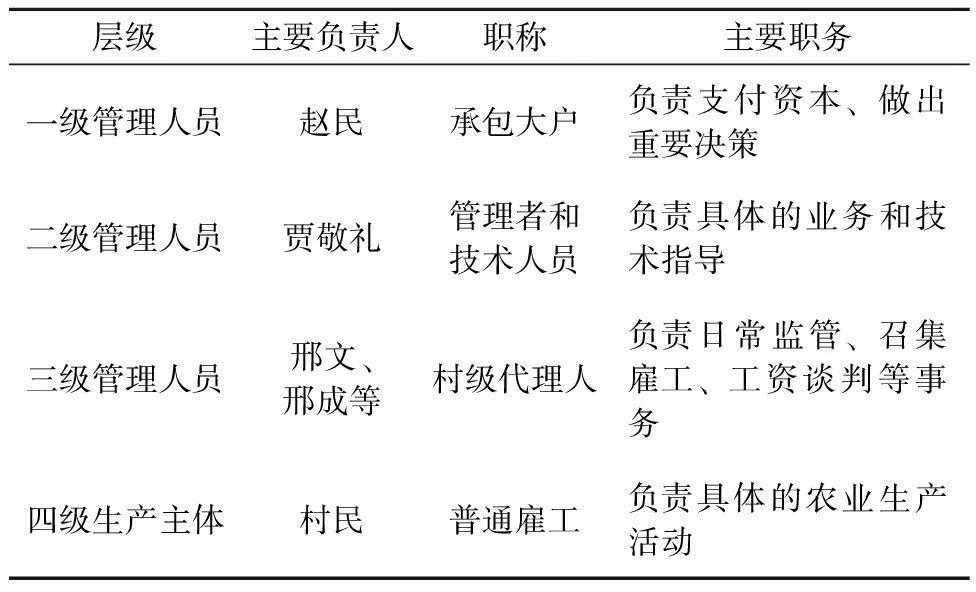

从种植模式上看,大户选择更高效的作物如蔬菜、良种,而从经营管理角度讲,外来大户应其规模化的农场式经营,必须相应改善其经营管理模式,工商业资本的集团代理特性,构成了在村的公司式农场模式。农场式经营管理模式的公司化特征,即以资本所有者为农场主,聘用专门的管理人员及技术人员构成管理层级,雇佣本地工人来完成生产任务。这种经营管理模式在从事农业生产中产生了四级体制,最高一级是作为出资方的承包大户(五名承包人),他们负责支付资本、做出重要决策,也是主要的受益方;第二层级是为承包大户任职的管理者和技术人员,负责具体的业务指导,其收入是由承包大户支付的薪酬;第三层级是作为代理人的管理者,他们是黄村人,受大户雇佣,负责日常看管、召集雇工等事务,也是从大户处获得薪酬;第四层就是普通雇工,他们是活计的完成者,其群体是不固定的,由代理人召集,其收入是务工工资。四层管理体制是目前黄村经营大户普遍的经营管理模式,各层级具有明确的层级属性和分工,这种层级式管理模式构成了大户经营的特征,而村民在其中主要居于最底层的被雇佣者。

(一)公司制的乡土依赖

在城的工商业资本并无法长期开展在村经营,如李余、齐泰等身兼资本家与公务员与农场主于一体的精英人物构成了远离村庄的“在城地主”,其公司化制度也并不参与农业的具体经营,公司制农场更依赖于乡土社会。大户的层级管理模式非常依赖与在村的代理人,他们是直接与作物相关,需要负责日常看护,是长传下达的重要环节(表3)。

表3 赵民的公司层级体制

数据来源:村庄质性访谈资料总结

齐泰在村庄雇佣了两个代理人,沈家组的沈伍和徐家组的徐仁曾是村干部,现在为齐泰做代理人。齐泰种植小麦玉米两种,两个代理人的任务是帮忙看管避免被偷,其次负责召集农民来干活,至于需要干什么活、工资多少、何时结算,都由齐泰公司下派经理和技术员负责,代理人需要及时反馈信息。蔬菜种植大户赵民在村庄雇佣了五名代理人,因为蔬菜种植活计多、工序复杂,前村主任张路明曾是总负责,需要干什么活需要请示公司技术员贾某。代理人虽然只负责看护管理、上传下达和组织工人,但对整个生产体系非常重要,大户的公司-农场体系完全悬浮于土地之上,不像农民那样时刻把握着作物的新动向,这些信息需要代理人上传请示才有权力来处理,这过程中的信息迟滞很容易导致作物受灾。而代理人同时也是工人劳动的召集人和监督者,如李良的蔬菜公司就有12名这样的招工者,他们需要熟悉村庄劳动力状况,需要挨家挨户去请人,在劳动中还要监督本庄人。在作物成熟时期,还要有责任心来为大户做好看管,避免农民偷玉米、偷蔬菜。代理人的职责要求与之匹配的责任心,这种责任心不仅要经受收入的衡量,更要面对乡土人情的检验,代理人的工资一般只有500~600元/月,对于他们来说,微薄的工资不值得为大户如此卖力跑腿;更尴尬的是,他们往往要作为监督者而得罪本乡本土的熟人,在干活时面对偷懒者、躲奸耍滑者却抹不开情面,遇到本乡本土人偷棒子也不好意思惩治。代理人这一重要层级生活在大户与熟人、农场与乡土的接缝处,更多地要考虑如何摆平二者关系,他们的行为逻辑也便成为摆平和理顺,除非一些敢于得罪乡里、维护大户利益的代理人,才能为大户的管理体制做出积极作用。

(二)经营成本与交易成本:大户经营与村庄关系

从小农经营到大户经济,短短三年内通过土地经营权配置,黄村已形成了全新的经济格局,大户成为村庄中的主要经济主体,传统小农家庭则脱离了与土地的关系,大多数选择外出打工。在村农民则主要成为大户农场中的被雇佣者,村民自称为“既当地主,又当长工”,既获得土地出租的地租收入,又能获得农场务工的工资收入,从总体上讲,大多数农户的收入水平超过了自耕的收入,因此村民普遍觉得土地流转时划算的。在经济关系上,村民和大户则构成了较为微妙的关系。

流转土地的农民既是地权所有者之一,也是公司制农场的雇工来源,农民们有很强的“我的”、“熟人的”和“他人的”观念之分,这对公司制的农业管理活动产生了很大的影响。只要不是自己的或是熟人关系网络的事情或物,农民们很难做到尽职尽责。对于在公司企业里干活这件事情,雇工的逻辑是:给他们打工,又不是自己的土地和庄稼,可以不用太上心。以蔬菜播种为例,蔬菜播种无法采用机械,需要人工亲自挖坑种植。农业工人们只顾快速完成工作量,以省出时间做更多的农活以赚更多的钱,但相应的质量却很差:挖坑特别浅,种子埋得不深,很多作物生长不出来,造成产量低下。农民们的这些想法和行为容易导致农业生产活动质量的低下而危及到农作物的生长。在村的管理人也会采取一些措施监管这些农业工人的行为,但农业生产活动时间性需要一定的生长周期才能看出某项农业活动的效果。农业活动效果的滞后性加大了农业工人偷工减料、偷奸耍滑的机会。

三、大规模经营的问题与困境

土地大规模流转,形成专业化经营的大户,开展规模化经营,这是政策制定者主要的制度目标。在黄村的土地流转过程中有经验值得总结,但在流转后的实际经营中,大户的大规模农场经营形式却存在较大问题,且在近年来已经开始有重要的变化。

(一)种植环节效益过低,大户开始逐渐退出种植环节

黄村的承包大户主要以蔬菜和良种种植为主,同时作为种植大户的他们,需要成为耕地的实际经营者,这意味着大户的主要收入来源是种植环节的利润。而在实际调查中我们发现,能够产生自种植环节的利润空间较低,限制了大户的收入水平,也导致这些大户逐渐退出种植环节,主要进行营销环节,大户已经不再是“种植者”。

以主粮种植为例,之前已经证明大户种植主粮的利润空间较低,大户经营的主要方式是雇用机械和雇佣劳动者,还需要支付地租,因此成本更高,而其产量相对于小农来讲,差别并不大,也只达到1000~1100斤/亩,这种“收入——成本”核算后,种植环节亩均收入只达到200~400元/年,这显然不能满足大户的投资预期;且一旦发生旱涝灾害、农资涨价,大户的盈利空间会更小,因此种植环节效益过低使得大户逐渐开始寻求改变。在黄村种植良种的李余、齐泰已经开始退出种植环节,其经营的种业公司专营良种加工和销售,相对更省事、更低风险,这些大户已经放弃种植环节,而成为农业加工和销售的“企业”。[10]

以蔬菜种植为例,李良和赵民在前两年均经营大田蔬菜种植,但因经营方式落后、蔬菜品种落后,更因遭遇价格波动,两人在起步经营阶段均严重亏损。目前赵民仍以大田蔬菜为主,依旧亏损,已经多次表示不愿再承包土地。李良开发了温室大棚,并斥资300万建设了冷藏库和加工厂,目前已经处于高额营业状态。李良的营业状态并非因为他在种植方式上有所变化,而是拓展了蔬菜产业链,具有了蔬菜加工、冷藏和配送能力,因此目前已有稳定的盈利前景。不过李良已逐渐开始退出种植环节,将之承包到种植户,自己成为专业的加工和配送、销售者,其成立的“绿园蔬菜公司”也在逐渐发育为市级龙头企业,专门从事蔬菜加工和销售,不再从事蔬菜种植。曾经营种植环节的绿园,在两年经营期内连续亏损,年亏损约200万元,均因自然灾害或市场波动,这两种风险是种植者普遍面临的风险结构,首先是与自然高度相关而造成的灾害,其次是因产业链条短而利润压缩,造成市场风险的转嫁。而一旦进入深加工与销售环节,既能获得较高附加值,也能转嫁风险,这就是大资本不愿意参与种植而更愿意进入前后端产业链的根本原因。

大户退出种植环节,是因为种植环节更低利润,却具有更高风险,这种投资回报能力显然不能满足大户的需求。而在黄村依然能够存在的大户,目前退出种植却未退出村庄,因为他们已经成为专门的加工、营销企业,扩展了并占据了更具效益的产业环节,这种意义上讲,这些大户目前已不是“种植大户”,而成为市场意义上的“龙头企业”。

(二)管理成本过高,管理体制水土不服

种植环节大户经营的利润过低,其中重要原因在于成本过高,相对于小农经营,大户需要支付地租、工资等额外成本,却要承担与农户共同的自然、市场风险。除此之外,大户形成的层级式经营管理模式也提高了其管理成本,并且这种管理方式并不适合农业、农村这一特殊情境。

过多管理层级增加了经营者的运营成本。大户经营需要最少两级管理者,一是作为管理人员和技术人员层级,二是基层代理人层级,两个层级均需要支付工资。以蔬菜种植的赵民为例,他从不从事直接劳动,而是由其公司的经理人负责日常决策,并雇佣了两名技术人员负责技术监督;在黄村,他还需要聘用两名本村人(成为代理人)为其做日常看管、信息反馈工作。分层式的管理也具有反应迟滞的弊端,遇到突发性事件、自然灾害,处于最基层的代理人并不直接负责处理,而是要汇报到经理人处,经理人汇报到大户处作出决策,然后由经理人、技术人员做出方案,交付代理人执行,代理人再负责召集工人劳动,由经理人验收并支付工资。这种层级式管理体制造成了垂直的信息反馈渠道,信息沟通不畅或沟通迟滞,就会影响作物的生长,这种层级化体制增强了沟通成本。

其次,外来大户作为承包人,其控制的管理层级无法避免来自村庄“反行为”。[11]招商引资进入村庄的大户均是外来资本的代表,他们建立管理体制也主要由外人构成,基层代理人属于本村人,但并不对大户负完全责任,因此大户在种植中经常遭遇村民的“反行为”。首先是本地人的骚扰,集中地表现为村民偷菜、偷玉米,作为外人的管理者无法时刻看管,代理人不愿意得罪乡里,这就导致大户的作物被偷的现象非常严重,如种植良种的李余因看管不及时,一季玉米的产量损失2/3;其次是对雇佣的工人无法有效监督,为大户劳动的工人目的是挣工资,大户监督无法跟进,就出现了普遍的磨洋工、“小偷小摸”。大户经营规模过大无法有效管理、作为外人无法约束村民,因此管理遭遇水土不服,出现了普遍的产量损失和窝工现象。

四、土地分包:公司制农场的退出与调适

大户经营中存在的问题是普遍的,种植环节低效率、管理环节遇到麻烦,这使得本村的大户已经开始进行调适,逐渐退出种植环节,将土地分包给下线,流转大户已经不是承包大户,承包大户也已经不是种植大户。

(一)土地分级承包

黄村的土地流转过程中,大部分土地首先流转给作为中介和担保的徐书记,因此实际的流转大户为徐岩书记。而徐书记并未自己经营,而是作为中介,将土地分包给李余、赵民、齐泰等大户,他们是承包大户,也曾是种植大户。目前,李余、齐泰及李良都已经开始逐渐将土地再次分包给其他人(表4),实际的种植者目前已有十几人,他们既不是流转大户,也不是承包大户,而是分级承包的最末端,是真正的种植者。

表4 土地的分级承包

资料来源:与大户、村民的质性访谈资料总结

从流转大户到最终的种植大户,均存在层级分包现象,而一级流转大户除李良自耕较大面积外,都已不是种植者,真正的土地种植者需要经过多层承包后才能获得土地的经营权。而根据我们调查,李良已经开始着手将自己流转的土地发包给其他种植者,自己不再从事蔬菜种植,转向专门的加工营销。调查过程中,大户均反映地租过高,种植过程过于辛苦和漫长,成本增高,投资土地的获利空间就显得太小。短短三年,黄村的大户已经普遍开始将土地出手,层级分包源于种植环节的低利润,大户作为种植者并不划算,因此急于将耕地再次发包。新接手的种植者一般都不会具有太大规模,他们中除部分改换为中药材、花木和果树经营外,其他还在从事良种种植,收获的良种出售给李余和齐泰的种业公司,他们是真正意义上的种植者和粮农。

(二)“公司+大户”模式的成型

黄村土地流转三年时间,大户经营已经出现了彻底的变化,流转大户将土地分包出去,形成了三级承包甚至四级承包,根据我们调查,这一分包过程甚至还会持续。早期在村庄中引进的大户已经不再是种植者,他们将流转的经营权分包给下线,下线再分包给下线,最终的种植者已与原初的流转大户形成了新的合作形式,这种合作形式具有“公司+大户”的特点,而作为流转大户的公司拥有土地经营权。

进入黄村的大户(李良、李余、齐泰)均是具有实体公司的外来老板,李余和齐泰具有专营钟籽的种业公司,李良的阳光实业集团是集商贸、零售为一体的集团公司,他们能够且愿意下乡包地,就是因为公司业务与农业紧密相关。种业公司和李良的“绿园”公司具有加工和营销能力,下乡包地是为了具有稳定的生产和供应渠道,对于公司来讲,从事低利润的种植环节是无效率的,因此几位大户都在逐渐将种植环节发包给其他人,依靠公司的加工和营销渠道来获得更高的利润。在他们将土地发包之后,新的承包者不仅要支付地租,而且按照大户的要求生产,公司为其下订单。无论土地如何发包,最终的种植者已与最初的大户形成了“公司+大户”的订单农业模式,种植者占有种植环节的利润。种植者徐杰从李余手中承包了200亩土地,按照李余的要求生产良种,种子由李余的种业公司提供,生产由徐杰完成,收获后李余公司会直接从地头收走徐杰的麦种,价格高于国家粮食保护价约1角钱。李良的“绿园”也计划成为专营收购、加工和营销的食品企业,将其手中的土地分包给愿意种地的农户,公司为其做业务指导,收购菜农生产的蔬菜。在未来的黄村农业生产体系中,涉农公司作为资本的代表下乡流转土地,从农户手中获得经营权,而公司并不作为农场式经营,而是占据前后端产业链,将种植环节发包给次级承包者或中等规模经营者,公司作为“龙头企业”为种植者下订单。而订单农业模式下,企业不愿与分散农户打交道,而是与中等规模经营者进行联带,农业经营将逐步“去小农化”。

总体而言,黄村的土地流转方式较好地保护了农民利益,未出现强烈的利益冲突,其中的具体做法均有值得借鉴的地方。但土地流转后形成的大户经营模式,目前来看已经出现了较大问题,大户的规模化经营转向了高效农业,并未实现粮食安全特别是主粮安全的目标;大户的经营在种植环节缺乏盈利空间,使得承包人逐渐退出种植环节,将土地分级发包出去,不再是真正的种植者,真正的种植者既缺乏有效的地权保障,由缺乏独立的经营空间,成为“公司+大户”模式中大户公司所控制的下线。

五、扩展的讨论:大规模土地流转的“未预后果”

黄村的发展实践昭示了工商业资本下乡的经营遭遇,农业种植的低效特征并不因资本式经营而得到改善,相反因资本下乡而必然产生的公司制经营而面临新问题。农业的超大规模经营既不符合资本规律,也不符合农业经营规律,资本出逃和经营调适就成为公司制农场的集体选择。这种后果意味着“资本下乡推动农业革命”这一命题的失败,问题更在于已产生的农地权属变更与小农村社变迁等社会成本却无法获得相应的制度补偿。

(一)谨防出现土地食利者阶层

村庄集体拥有土地的所有权,土地流转是将耕地的使用权流转出去,集体和农户拥有使用权流转带来的租金收入。在黄村的大户经营中已经出现的层级分包使得目前的土地权属结构十分混乱,土地流转的三年中,已经出现普遍的多次转包,流转大户再次成为土地发包方,真正的种植者并不具有最直接的经营权。多级分包使得村级组织、村民、流转大户和种植者四者之间信息极其混乱,作为所有权维护者的村级组织已经摸不清楚具体是谁在种地;村民也不清楚是谁在种地,只要能按时支付地租即可;流转大户不关心分包几级,谁在种地,只要能支付地租即可;种植者将地租缴纳给上线,即可享有经营权。土地承包的复杂关系已经影响到种植者的稳定预期,作为最末端承包者的他们,并不清楚可以有多长承包期;作为土地流转方的农户,则更易受到地租拖欠问题,因为土地的多层发包,地租支付必须是层层上交,最后由村级组织发到农户手中,其中某一环节的迟滞,就会带来农户的利益受损。

从农户到真正的种植者之间,已经产生了四级分包者,且其中大多不是土地的真正经营者。多级分包者构成了作为“中介”的群体,他们是土地经营权的转包者,这样的多级分包已经产生了食利的可能性,这些转包土地的“中介”群体可能成为土地的食利者。从机制上分析,这种多级分包产生了食利的空间,且一旦出现食利者,村级组织仅能约束流转大户,而无法影响次级的分包者,食利者一旦出现就很难约束。

(二)大规模土地流转能否保障粮食安全?

要保障国家的粮食安全,就要防范土地用途变更,要防范耕地逐年减少;农民工大量外出带来土地撂荒现象严重,因此土地流转政策就试图推动农地规模化经营,培养种粮大户,这是保障战略性粮食安全的政策取向。问题在于,规模化流转土地的大户是否就是国家政策要扶持的“种粮大户”、种植大户是否会以主粮为取向?这些问题直接关系着土地流转政策的效果。

黄村的经验告诉我们,承包大户并不会以主粮种植为内容,原因在于主粮种植的利润空间太小,而大户经营性质是资本式农场经营,需要进行严格的“成本——收益”核算,其效率是比不过小农经营的。大户会积极追求高效农业,如黄村出现的良种、蔬菜、中药材及苗木、果树的种植,种植经济作物能够让大户获得很好的收益,却难以保证主粮的供给。要将粮食安全的希望维系在承包大户身上显然是不现实的,为了提高大户的种粮积极性,国家已出台大量的优惠政策来扶持种粮大户,然而黄村的启示是,流转大户未必是承包大户,承包大户未必是种粮大户,真正的粮农从未得到种粮补贴。这一现象会使国家严重浪费支农资源。

(三)发展适度规模经营

黄村的土地状况是沿着国家推行的大规模土地流转逻辑运行的,其目的在于培养种植大户,以充分利用土地、推动农业现代化,进而保障粮食安全。但我们通过对黄村的考察,发现黄村在土地流转模式上有经验可遵循,但大规模流转之后的经营状况却令人担忧。土地流转后形成的流转大户并不是真正的经营者,他们不会选择低效益的主粮种植,更不会成为直接经营者,农地经过层级分包后形成了中等规模经营,中等规模经营者才是真正的粮农。问题在于,中等规模经营者之上已经形成了食利空间,土地流转中可能出现食利者阶层;更重要的问题在于,真正的粮农承担者国家粮食安全的实际职责,却无法享受国家的扶持政策,国家扶持大户的政策被流转大户所获得,粮食综合补贴由农户获得,中等规模经营的粮农没有获得培育和扶持。从国家粮食安全大计考虑,提倡粮农安全才能真正保证粮食安全,首先我们需要辨别谁是粮农,要避免将流转大户视为粮农的简单思维。要警惕土地大规模流转,不能讲粮食安全寄托在流转大户身上,而是引导、培育和扶持中等规模经营的粮农,保障他们的安全,对他们进行扶持和补贴,有了一定数量、稳定的中等规模经营的粮农,才可言国家的粮食安全。

[1]北京天则经济研究所《中国土地问题》课题组.土地流转与农业现代化[J].管理世界,2010(7):66-85.

[2]黄祖辉,王朋.农村土地流转:现状、问题及对策——兼论土地流转对现代农业发展的影响[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008(2):38-47.

[3]钟涨宝,聂建亮.论农地适度规模经营的实现[J].农村经济,2010(5):32-36.

[4]杨华.“中农”阶层:当前农村社会的中间阶层——“中国隐性农业革命”的社会学命题[J].开放时代,2012(3):71-87.

[5]林辉煌.江汉平原的农民流动与阶层分化:1981-2010——以湖北曙光村为考察对象[J].开放时代,2012(3):40-70.

[6]吕亚荣,王春超.工商业资本进入农业与农村的土地流转问题研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012(4):62-68.

[7]Jean C O.Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China[J].World Politics,1992,45(1):99-126.

[8]Andrew G W.Local Governments as Industrial Firms: An Organization Analysis of China′s Transitional Economy[J].American Journal of Sociology,1995,101(2):263-301.

[9]郭亮.不完全市场化:理解当前土地流转的一个视角——基于河南Y 镇的实证调查[J].南京农业大学学报(社会科学版) ,2010(4):21-27.

[10]陈靖.进入与退出:“资本下乡”为何逃离种植环节——基于皖北黄村的考察[J].华中农业大学学报(社会科学版) ,2013(2):31-37.

[11]高王凌.人民公社时期中国农民“反行为”调查[M].北京:中共党史出版社,2006:3.

(编辑:佘小宁)

Incorporated farm: dilemma of capital inflow in village and scale operation

Chen Jing

(CollegeofHumanitiesandSocialDevelopment,NorthwestA&FUniversity,YangLing712100,China)

The industrial and commercial capital flow into village could promote land circulation and form scale operationin agricultural modernization. However, the incorporated farm pattern fails to solve the inefficiency problem in grain cultivation. What' more, it generates extra operational cost and hereby cause the dilemma of scale operation. The interest-earning nature of capital flow is far from being content with the super-low return rate of the grain cultivationso they transfer the burden by contracting land or outsourcing the inefficient production. This system adaption result in the complex structure of the rural land property rightsand the crowding-out effect on small-scale operation, which embodies a crisis endangering food security and rural stability.

Capital inflow in village; Incorporated farm; Scale operation; Land interest-earning strata

2016-10-22

陈靖(1986-),男(汉),陕西宝鸡人,讲师,博士,主要从事农村社会学方面的研究。

西北农林科技大学2015年博士科研启动费(2452015332)

C913.9

A

1671-816X(2017)01-0036-09

本文资料来源于实地调查,笔者与研究团队在黄村开展了20天驻村调查,主要集中于土地流转与规模经营,以半结构性访谈为主要方法。遵照学术惯例,本文对地名与人名等相关信息进行了隐匿处理。