理想主义者的苹果树

2017-02-10尉天聪

尉天聪

一

不见陈映真将近五年了。这些日子他住在北京,与外界迹近隔绝,台湾朋友的悬念也只能做到望风怀想而已。

每次想到映真,我经常感到他是寂寞的,特别在他60岁以后,他虽然有了自己固定的思想系统,写了一些批判文章(例如评论高行健、龙应台等),连续鼓动左翼文学的复归,但由于政治意念过于强烈,反而处处流露着生硬的意味。而他在离开台湾前夕所显示的落寞和犹疑,更一直留给我难以忘却的印象。

那是2006年6月,他要前往北京担任中国人民大学的讲座教授,行前邀我和黄春明、尤弥夫妇在台北福华饭店的咖啡座小聚。那时,由于台海两地的交往已经非常普遍,因此我们便像平日一样只闲谈着彼此间的家常琐事,并没有多少离别的情绪。但是,谈话之间他忽然压抑不住地说:“这些年来,大家都把‘文化大革命批评得体无完肤,这是不公平的——‘文革是有它庄严的意义的。”我听了,只“哦!哦!”地做了平淡的回应。春明则张着两只眼睛,不作一语。于是这回谈话就变成了他个人的独语,那么寂寞,那么单调。春明知道我对“文革”很有意见,所以在映真去洗手间的时候,问我:“你怎么对他说的话没有意见?”我说:“都是什么时候了,还要辩论这类问题!大头(陈映真)的想法你又不是不知道,何必辩,争论起来徒伤感情。”我们与映真夫妇的离别,便是在这样的场景中过去了。

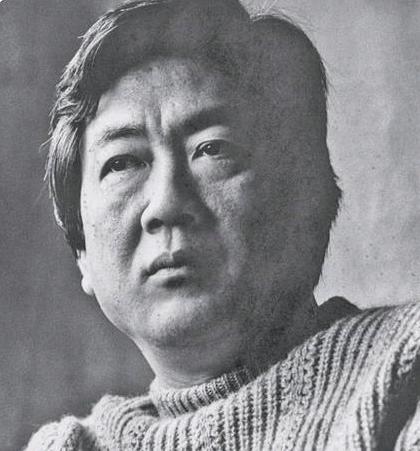

陈映真

回想起来,陈映真和我,以及一些朋友在年轻的时代都可以算是具有理想的一群。由于彼此都遭遇过不少的战乱,大家都期待着一个公正的、互相关爱的社会到来。也就因为如此,每个人都以各自不同的梦想去思考着人类的未来,以至于所怀抱的理想主义便也弥漫着质朴的乌托邦色彩;每读到一本动人的小说,就止不住受到它的激动,把小说人物(如罗曼·罗兰笔下的约翰·克利斯朵夫)当成自我学习的对象。我们这些人也说不上来是左派还是右派,但痴迷到了某种程度,有时也会像欧洲学者卡尔·波普(K. Popper)自述的年轻时那样,一厢情愿地把自己塑造成流行的左派人物——“迷恋于浪漫的无产阶级身份,甚至有好几年努力使自己成为一名体力劳动者,做着铁路工人或木匠的工作。”(引自雅各比《反乌托邦时代的乌托邦思想》)而当时,在一些可以读到的20世纪30年代的文学著作和报道中,也经常见到这样的风尚。如是,大家便很单纯而诚恳地活在那一个想要献身于社会的时代浪潮中。

几十年过去了,整个世界都有了巨大的改变,在几经折磨后,有的人梦醒了,有的人仍然活在自己假想的世界中;到了两个世纪之交,更把人带入一个迷惘的时代。有些人在青少年时期虽然是个坚决的无神论者,近些年却到处奔波,宣扬藏传佛学;有些当年的激进者,如今却成了不折不扣的保皇党。无论如何,他们都还算是幸运的,至少没有遭到流放,成了现实政治体制下的冤鬼。

现实变了,人对于未来也就有了不同的看法,这不仅仅是年龄的因素,更是由于生命的成长使得心灵的认知有了差异。这就使得朋友间经常会产生难以沟通的难堪,“同学少年多不贱”,就成了这些年的普遍现象。

这种困局不仅是属于个人的,更有着它的时代性。其中的是非成败也难用几句话、几篇文章就说得清楚。当此之际,也许只有在回忆中重温过去的岁月,在反刍中慢慢地体会其中的滋味。

二

我和陈映真原不相识,尽管都是台北成功高中的学生。他本名陈永善,外号大头,比我低两级,和后来写武侠小说的古龙同级。我们在不同的大楼上课,没有讲过话,但我对他却有深刻的印象。那时,成功中学的教员大多是属于蒋经国系统,学校的特色是循规蹈矩,陈映真是吉他社的社长,课余之暇常坐在走廊上一边弹着吉他,一边低哼不知是什么调子的歌,半闭着自我陶醉的双眼,一副不大安分的模样。学校的壁报上,他偶尔也发表一些令人捉摸不透的作品。

直到1959年我接编《笔汇》杂志,才真正认识陈映真。那时我们都还在大学念书,我们相识的时候,他正寄居永和溪州小学的一位郑老师的单身宿舍,那时我住在邻近的中和,熟识以后便经常骑着单车去找他。两个人盘坐在老旧的榻榻米上聊天,对于他的家庭也就有了较多的了解。

他有两个家,一个是他生父的家,一个是他养父、也就是他伯父的家。生父家有八个兄弟姊妹,全家人都深信基督教。养父已经过世,家中只有病弱的养母和年幼的妹妹。两家人都过着清苦的生活。他活动在两个家庭之间,读大学后就在外面寄宿。我认识他的时候,他已经读过一些旧俄时代和革命初期的作品,特别是民粹主义和无政府主义的著作,带给他很大的影响。他最心仪的思想家是克鲁泡特金,原因是高中的一位生物老师不喜欢达尔文的“物竞天择,适者生存,不适者淘汰”的学说,而提出了克鲁泡特金的“互助论”,以及与他有关的种种事情。克鲁泡特金的《一个革命家的自传》《面包与自由》《一个反抗者的话》《法国大革命史》便断断续续地给予陈映真很大的启发。而那些虚无党的作为更令他向往不已。巴金翻译的女革命家薇拉·妃格念尔的《狱中二十年》,以及《俄国虚无主义运动史话》所记载的那些狱中的生活,也就成为他心中的英雄形象。有一次他谈及那些人在隔离的狱中以敲壁的方式作诗彼此勉励,就问我:“那到底是怎样的技术?”当然,我也不会知道。于是他就把自己景仰的那些人、那些事、那些作品,统称之为安那琪主义。安那琪是无政府主义的原文Anarchism的译音,经由他的融合,便成为一种带有社会主义意味的人道主义的关怀;再加上像托尔斯泰、屠格涅夫等人作品的影响,便对他的思想产生了强烈的启蒙。这启蒙是充满梦幻和诗意的,当然也带有程度大小不同的激情,像人的初恋一样,俨然成了他一生中最珍惜的回忆。1975年,他经历七年牢狱之难后,仍在一篇《贺大哥》的小说中,对此有着津津乐道的回味:

贺大哥交给我的第一本课本,是黑色封面的《普希金传》,读着这个旧俄的天才诗人,集贵族、无赖、纨绔、天使和反叛者于一身的诗人,任恣而斗胆地挑激命运中狂乱的欢乐和危噩的诗人的一生,对于在平庸和驯长大的我,是不曾有过的震动。接着,我遇见了克鲁泡特金,随着他到过民国前的风雨的东北,随着他走遍腐败而顽固的俄国,随着他遇见直斥虚伪的礼仪,好学深思,称颂真诚的人类爱的、被屠格涅夫称为“虚无主义”者的俄国青年们;我也看见了整个当时在动荡中的西欧的动人心的风潮。

他所执着的理想主义便是由此而滋长出来的。此外,一提到新文学的创作,他最钦佩的一个人就是鲁迅。当他谈起来时,简直就把自己当成了鲁迅的私淑弟子。

其实,这样的思想历程也不仅限于陈映真一人,当时与他年龄相近的人,包括我和一些朋友在内,也几乎都有过同样的经验,只不过各人情况轻重有别而已。那是一个沉默的年代,也是一个盼望的年代;于是朋友与朋友、个人与自我之间便对下一步要走的路,提出各自不同的询问。记得有一次在旧书铺找到一本波兰作家显克维奇(H.Sienkiewicz)诠释历史的小说《你往何处去》,这书名便立刻引发朋友间相互的反响。这是一个新的时代,陶渊明式的桃花源已经无法满足人的需求,于是承袭“五四”遗风,很多从外地传送过来的乌托邦思想便成为人们探讨未来道路的源泉。旧俄的无政府主义和一些作家所信奉的:关怀贫穷、反对不公、抗拒专制、鄙视奢华、追求简朴的生活法则,也便混合、传承下来成为知识界的美学。它们可以称为左派,但与政党并无关系。20世纪50年代后期,这样的思潮渐渐在台湾散发开来,绝非空穴来风。陈映真作品的出现,正代表这一发展的趋势。那时代,只要能点燃一些理想主义的火花,就会把人聚集起来,于是我办《笔汇》时,就邀他写稿。他在《笔汇》发表的第一篇小说《面摊》,用的是“陈善”这个笔名,是在1959年。他文字的魅力、优雅的语言、温馨的人间关怀,随即让人眼睛一亮,也开启战后台湾小说的新纪元。此后,直到《笔汇》停刊,他先后又发表了《我的弟弟康雄》《家》《乡村的教师》《故乡》《死者》《祖父和伞》《猫他们的祖母》《那么衰老的眼泪》《加略人犹大的故事》《苹果树》,和一篇谈论钟理和的小说集《雨》的随笔,并成为《笔汇》的同伙。他先是每一篇使用不同的笔名,后来才听大家的劝告固定用“陈映真”的名字发表作品。关于这个名字,他讲了一番来历,给我留下很深的印象。

三

陈映真受鲁迅的影响极深,于是他也像鲁迅那样,同样承袭了尼采的孤傲和忧愤。大概也就因为如此,他便也像鲁迅那样,经由作品中的人物,对于当代知识分子的出路有着很大的失望和疑惑。在《故乡》中,一心一意要当牧师、当圣徒的哥哥竟然堕落成为赌徒;在《哦!苏姗娜》中,那些具有天才的人物,竟然一个个抓不住往下一步发展的方向,这使他忧心。他一再称赞他们是“用梦支持着生活,追求着早已被人类谋杀、酷刑、囚禁和问吊的理想”,但一落到真正的现实,便只能见到他们是有时浪漫而狂热,有时洒脱而颓废,言行之间经常流露着又似贵族又似浪子的犹疑和彷徨的作风。面对一个激烈变动的时代,其所作所为往往只能在自我满足的有限世界打转,而难以开拓改革更新的道路。就这样正如鲁迅在《故乡》中一样,“出走”便成为他紧接下来要思考的主题。像他同一篇名的《故乡》中的弟弟,为了不蹈哥哥的覆辙所做的决定,就是这样的:

……

跳上列车,我感到的不是旅愁,而是一种悲苦的、带着眼泪去流浪的快感。我投进了繁华的恶魔的都市……过着拉丁式的堕落生活。留着长发,蓄着颚须,听着悲愁的摇滚乐,追逐着女子。

我于是簌簌然地流着泪了。

我用指头刮着泪。我不回家,我要走,要流浪。

我要坐着一列长长的、豪华的列车,驶出这个狭小、这么闷心的小岛,在下雪的荒瘠的旷野上飞驰,驶向遥远的地方,向一望无际的银色的世界,向满是星星的夜空,像圣诞老人的雪橇,没有目的地奔驰着……

我不要回家,我没有家呀!

那年代,台湾正流行着存在主义,知识分子间也喜欢谈论“自我救赎”,一般来说,那只是浮面地要求人要有活着的尊严和自由,而陈映真则一直认为那只是资产阶级控制下的“狗窝里的哲学”,对人类的发展没有助益。在这方面他是左派,认定只有整个社会改造了,才有个人的完成。在那些日子里,各类的议论也不时地出现在青年族群中,现代主义的作品渐渐成为青年的读物,而陈映真则经常谈论着不知从哪里阅读到的大陆出版的《红岩》和《西行散记》一类著作。于是,他原有的理想主义便在他的生命里一步步转变成为苏联式的乌托邦。不过,他的这种真实的转变过程,我是要到他出狱后,才从他的自白中得知的。根据他的自述,那情况是这样的:

(一九六四年),他结识了一位年轻的日本知识分子,经由这异国友人诚挚而无私的协助,他得以在知识封禁严密的台北,读到关于中国和世界的新的彻底(radical)的知识,扩大了仅仅能从十几年前的旧书去寻求启发和信息的来源。一九六四年,他的思想像一个坚持己见的主人,对待不情愿的伙计那样,向他提出了实践的要求。命运是这样的不可思议,竟然在那侦探遍地的荒芜时代,让几个带着小资产阶级的各种软弱和缺点的小青年,不约而同地,因为不同的历程而憧憬着同一个梦想,走到了一起。

一九六五年他翻译《共产党宣言》和大正末一个日本社会主义者写的入门书《现代社会之不安》,为他的读书小圈增添读物。

至此,文学的陈映真便一变成为政治的陈映真。从此以后,他的文学便一变而为他的政治工具,他说他是一个思想性的作家,其实明白点,在他的写作、认知上,已经有某种力量在控制着他。他用原先的安那琪的世界的梦想来想象苏俄布尔什维克的世界,把莫斯科和延安设想成自己生命中的耶路撒冷。在其新的“天路历程”的追求中,成了道道地地的集体主义的拥护者。虽然如此,在实质上,我仍然觉得他是活在梦幻的世界里,因为他并不曾真正地接触过现实政治的斗争。现实政治的斗争是用血泪、屠杀与欺骗进行的,而在他的乌托邦设想里却只见到花香和奉献。在《哦!苏姗娜》里,他批评他所不满的一代都是活在梦中的族群,事实上他自己也一直活在自己编织的梦中。他与他的某些同志和狱中难友,其实也是一直以他们编织的共同梦想来相濡以沫的。读一读他的狱中回忆就很清楚。问题是:当这种理想一遭到破碎时,那该怎样去承受呢?

陈映真是1968年入狱的,1975年出狱。在此七年之间,也是左派在各地呈现狂热日子,很多海外的和居住在中国台湾的华人也正痴迷着一个新中国的崛起。香港的《七十年代》《磐古》等刊物,便不时传送着这样的讯息。于是随伴着这一盼望的出现,很多台湾岛内外的活动便很自然地着上了左翼理想和梦想的色彩。1970年保钓运动的出现与发展,不能说与此没有关系。

1974年,我应美国爱荷华大学之邀,前往参加国际作家组织,去过美国几座大城,触目所及,在大学的书店看到的中文书尽是红色的著作,而一些活动也多在左派的引导下狂热进行。但是,随着郭松棻、刘大任等人的访问中国大陆归来,以及“文化大革命”真实情况被揭发,这一高潮不久即在华人世界产生严重的挫败,成了过眼云烟。

陈映真七年的关禁,并没有让他沮丧,出狱后他依然照着他坚持的信念和理想去做他的工作。

回顾映真过去岁月,他一直是一个活在自己的理想中,而不断在挣扎中努力奋斗的人。几年前,他曾为我的一本杂文集作序,其中引用的基督教经文一直铭刻在我的心上:

那杀身体不能杀灵魂的人,

不要怕他!