新建本科院校信号处理课程群的构建与探讨

2017-02-08方荟余根坚曹新容阳清

方荟+余根坚+曹新容+阳清

摘要:信号处理课程群是通信工程本科专业重要的专业基础课课群。本着本校复合型、应用型、特色型的人才培养目标,我们对信号处理课程群进行整合构建,从教学内容、教学方案、教学手段以及实践环节几个方面进了探讨与研究,使课程群各课程既相互独立又融会贯通,既各有侧重又紧密联系,最终达到夯实专业理论基础,提高分析思考与动手能力的教学目标和教学要求。

关键词:信号处理课程群;整合优化;实践统一

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2017)01-0048-03

近几年来,与拥有优质资源投入、制度部署倾向的本科院校相比,我国地方本科院校尤其是新建本科院校在复合型、应用型、特色型的人才培养模式上做了许多的探索,也取得很大的成就,但同时也存在诸多的突出问题。如人才培养目标定位模糊,人才培养质量难以保障等。复合型要求人才的培养,不是只针对学生的某一种素质,而是综合素质的交叉。应用型要求人才的培养,注重理论与实践的结合,单纯的理论教学或实践教学都是不可取的。特色型要求人才的培养,突出符合地方人才需求的培养方向和培养目标。这所有的一切都要落实到一个合理且富有弹性的专业培养计划上。而课程作为培养计划的基础,是培养计划实现的渠道,其设置是否合理,是否科学,就显得极为重要。

课程群是与单门课程相对应的一种课堂建设模式,国内高校进行课程群建设至今已有十多年的历史。课程群是以单门课程为基础,整合若干门内容相关联或难度由浅入深的课程组成一个结构合理、层次清晰、课程间相互衔接、相互配合的课程群体。[1]目前,我国很多高校电子信息类专业倾向于将“信号与系统”、“数字信号处理”和“DSP应用技术”三门课程构建成信号处理的课程群体系。[2-6]在构建及优化信息处理课程群体系方面,许多院校结合自身实际情况,做了有益的探讨或实践。有的院校开始借鉴国际专业教育改革趋势,如哈尔滨理工大学的黄海、张宏国等引入改革本科工程类专业教育的国际项目CDIO(构思、设计、实施、运作)理念,对集成专业的信号处理课程进行优化组合,为其专业实施CDIO教育奠定基础;[7]有的院校提出以研究型的教学模式来构建信息处理课程群;[8]有的院校通过构建信息处理课程群,对实践教学环节重新规划安排,形成创新与研究能力为主线的多层次实践教学的新培养体系;[9]也有院校结合“卓越计划”的要求,从实践教学和工程应用培养方面进行改革。[10]尽管如此,鲜有针对地方新建本科院校在信息处理课程群方面进行构建与探讨。[11]

本文的信号处理课程群是由我校通信工程专业所开设的信号与系统、数字信号处理和DSP应用技术三门课程构成,均为电子信息类专业的核心课程。其中,“信号与系统”着重信号的描述和系统的分析;“数字信号处理”着重于数字信号处理的方法和技术实现;“DSP应用技术”着重于数字信号处理系统的软硬件开发及应用。结合我校实际情况,“信号与系统”和“数字信号处理”两门课程存在教学内容衔接不畅,实验内容重复等问题。由于“DSP应用技术”课程刚刚开设,实践环节的支撑作用还无法体现。考虑到我校与其他新建本科一样普遍存在的问题:学生自身学习综合素质一般,学习积极性不高;教师教学能力和教学水平有限;学校整体良好的学习氛围和学习风气还需积极持续的引导和营造等问题,有必要对这三门课程进行优化整合,形成适应新建本科院校的信号处理课程群概念的教学模式。具体的,以设计系统为目的,以信号描述为基础,实现原理、方法和应用的结合,使我们的学生能够系统地掌握信息处理课程的内容,并学以致用,真正符合复合、应用和特色的培养要求。鉴于此,本文将遵循本校通信工程专业的培养计划,对信息处理课课程群建设进行一些探索和研究,提出一些有益方案和建议。

一、信号处理课程群教学内容整合

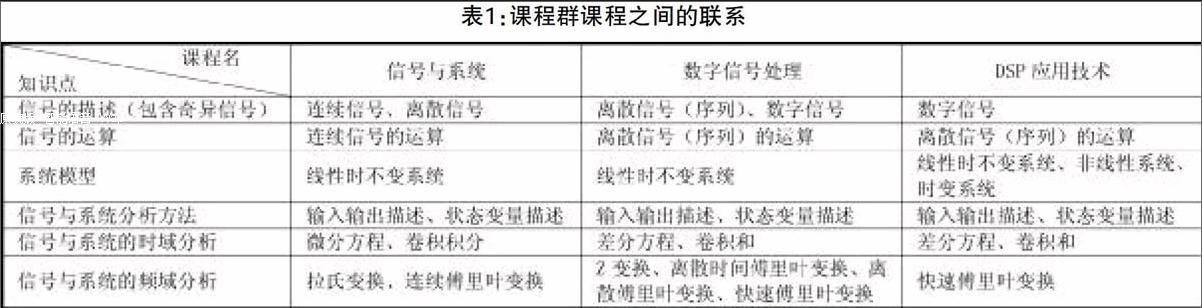

信号与系统课程和数字信号处理课程作为专业基础课,在教学培养计划中安排在连续的前后两个学期。从教学内容上看,两门课程有许多交叉的部分,需要进行相应的优化。DSP应用技术作为基础课的后续应用课程,在教学内容上也应该有所延续性。主要的整合措施包括:①删除重复内容,如“信号与系统”和“数字信号处理”中关于离散系统的频域描述;又如“信号与系统”和“数字信号处理”中繁琐的理论公式推导,以强调数学模型的物理意义加以代替。②补充新的内容,如增加“信号与系统”和“数字信号处理”中印证基本原理的实例;又如增加“DSP应用技术”课程教学内容,如FFT变换处理实验。③转移部分内容,如适当引入“数字图像处理”、“随机信号处理”的课程教学内容作为实例,激发学生的学习兴趣。在整合中注意做到:对重复的内容,并非完全删去不提,而是在课堂教学与实践教学中有必要时加以回顾和引导,并不是简单的重复;对补充和转移的内容,强调案例的介绍,通过归纳演绎等方法,让学生对知识点的理解更加深刻,做到融会贯通;围绕专业培养计划所制定的无线通信专业方向和图像处理专业方向,有选择地引入有关这两个方向在信号处理上的实例,如滤波器在无线通信系统接收机和图像预处理中的应用;不论是删除、补充还是转移措施,在每门课程的教学过程中,都注意前后课程的联系。我们归纳出了三门课程主要知识点的联系,见表1。从中可以注意到,“DSP应用技术”与前两门课程的联系较多的在于:为系统设计铺垫概念基础,理解数学模型和物理模型之间的区别。如信号的描述,在DSP设计中并不存在理想的连续正弦波信号;再如数字滤波器的设计,并不存在真的无限长单位脉冲响应。

整合清楚课程群的内容相当于明白了课程群各课程之间的千丝万缕的联系,也理清楚了各门课程的本质与区别。在后面的课程教学和实践教学中,既可以根据学生的实际情况,在把握好当前课程教授情况的同时,又能顾及课程群其他课程的影响。课程群的课程之间相互制约,相互补充,形成整个课程群的内容体系。

二、信号处理课程群教学方案和教学手段整合

信号处理课程群中前后课程蕴含的递进层次,也要求每一门课程在教学方案和教学手段上要有所偏重和不同。“信号与系统”课程是信号处理课程群的基础课程,内容多偏理论,力求清楚讲授五个问题:什么是信号?什么是系统?信号与系统是什么关系?怎么进行信号分析?怎么进行系统分析?对于相当部分数学底子薄弱且第一次接触信号处理概念的学生来说,这些问题都有一定难度,因此,教师在授课时多采用归纳法,即从具体到抽象的方法,让其容易掌握这些信号处理的基本概念,对信号处理领域有所入门。在习题作业的布置上,以基本概念与基本计算为主。“数字信号处理”课程所涉及的信号处理框架是大致相同的,即从信号的引入到信号的时域分析,到信号的频域分析,再到信号的复频域分析。所不同的是其“数字”或“离散”的部分,在信号处理应用中更多处理的便是数字信号。在讲授比较与连续信号的异同点时,多采用演绎法,即抽象到具体的方法,启发学生思考,用实例验证,锻炼学生的逻辑思维能力。在习题作业的考察上,以比较分析与应用计算为主。“DSP应用技术”课程是数字信号处理的实现,从理论到实践,多采用归纳法,让学生逐步认识数字信号处理的软硬件体系,当学生能够相对独立完成DSP的应用实验时,再从归纳法的角度出发,启发学生探索设计属于自己的DSP系统。在习题作业的安排上,以简答与分析为主。

在教学手段方面,平衡板书和多媒体的使用,引入matlab软件的可视化教学。对于教学的难点和重点,多采用多媒体和软件可视化的方式,生动形象的加以解释。有一些推理过程,无法用可视化表示,也可采用比拟的方式。如傅里叶变换告诉我们,任何周期函数,都可以看作是不同振幅,不同相位正弦波的叠加。在这里我们可以理解为,利用对不同琴键不同力度,不同时间点的敲击,可以组合出任何一首乐曲。对于繁琐的数学模型及其数学推导过程,采用ppt与板书相结合的方式,以启发为主,讲解清楚其中所包含的物理含义即可。

从课程群的课程设置来看,关于信号处理的概念到方法,理解程度都应当是逐渐加深的,教学方案和教学手段也应当循序渐进的。起初更多的使用归纳法,让学生抓住信号处理的基本概念和基本方法,接着多配合使用演绎法,让学生学会举一反三,学会在教师的引导下做总结和归纳,在比较中加强课程群概念之间的区别和联系。再以“数字信号处理”这门课程为例,如果仅就这门课程而言,它所包含的基本概念也是众多的。新概念的吸收,或许采用具体到抽象的方法是合适的。但从整个课程群来看,数字信号的处理并不完全是一个新概念,它是“信号与系统”课程的延伸。因此,还是采用演绎的方法,避免重复讲授。

三、信号处理课程群实践内容整合

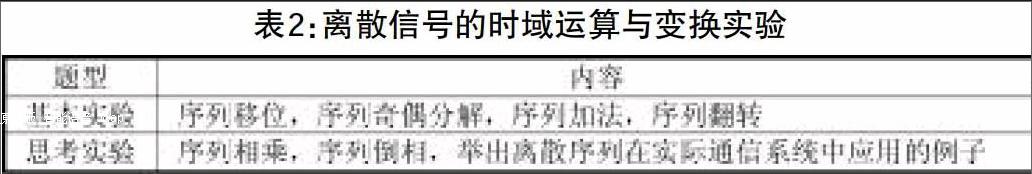

从实践内容上看,课程群课程也有许多重复的部分,需要进行相应的调整。具体措施如下:①删去重复内容,如“信号与系统”和“数字信号处理”关于数字信号图形表示和基本运算的实验内容。②补充新的内容,如结合“信号与系统”及“数字信号处理”中的实验内容,增加相应的“DSP应用技术”课程实验内容。③转移部分内容,如适当引入“数字图像处理”“随机信号处理”的课程实验内容,提高学生的动手能力。因为实践内容是教学内容的学以致用,所以在设置实验内容时,既配合教学内容,引导理解和掌握教学内容的应用,又精心设计思考题,鼓励学生延伸学习。培养学生独立思考和动手的能力,为应用型人才培养提供支持。如在离散信号的时域运算与变换实验中,开设了如表2的实验内容。

可以看到,基本实验遵循教学内容安排,从序列的移位运算到序列的奇偶分解运算再到序列加法、序列翻转运算,难度逐渐加深,各实验内容之间有相似之处,也有不同的考察重点。相似之处在于序列在matlab编程时要注意长度的一致性;不同之处在于:有的只需带入运算公式,有的则需考虑所有可能的情况。思考实验内容是基本实验内容的拓展,如果基本实验内容需要教师讲解,那么思考实验内容则需要学生进行完全独立的思考,教师只给予点评和必要的指导。增加的思考实验内容也有助于学生训练编程逻辑,总结编程经验。从信号处理的物理概念出发,明白理论与实践之间的联系,同时也明白它们之间是存在差别的,思考怎样避免或尽量减少这些误差,在允许的范围内实现信号处理的目的。对于“信号与系统”和“数字信号处理”,在安排几次基础实验或验证实验之后,需要在实验课程中再设计一些综合实验。综合实验有别于基础实验,其目的在于拓展基础实验的范围,如将信号处理拓展到图像处理领域或无线通信系统的信号处理领域。这样做也是为了将信号处理实验的仿真实验更贴近系统实验,而不仅仅是停留于书上公式的仿真实验,在实验中让学生深刻体会信号与系统之间的紧密联系。增加的“DSP应用技术”的实验内容补充了之前的仿真实验。我们知道,实验不仅要考察学生的分析问题解决问题的能力,也要对学生的动手能力提出一定的要求,对于工科的学生来说更是如此。就信号处理课程群的学习而言,系统设计与系统实现是它的最终目的。在课程群的最后安排这样一门实践性较强的课程,既可以使得学生更多的了解系统的设计原理和设计过程,也可以让学生接触到构成信号处理系统的典型模块及它们的设计,促使学生将信号课程群所的内容灵活地应用到实践中,并启发学生进行新的系统设计与搭建。

四、信号处理课程群教学与实践环节的统一

课程实践一方面是课程教学的检验,另一方面是课程教学的深入。为了使得课程群教学与实践环节的统一,我们提出三个方面的措施:①理论教学指导实践环节,如“信号与系统”和“数字信号处理”指导“DSP应用技术”。②实践环节反哺理论教学,如“DSP应用技术”反哺“信号与系统”和“数字信号处理”。③建立教学与实践的反馈机制。第一个措施在实施中要求能够充分发挥“信号与系统”和“数字信号处理”两门课程对“DSP应用技术”的基础性作用。如对于数字信号的产生原理,对数字信号的预处理方式等,均可用于提供基于C语言的DSP芯片的编程思路。第二个措施体现了“DSP应用技术”作为课程群重要实践环节的地位。“DSP应用技术”中的数值运算基础、基于汇编语言的DSP芯片开发等内容均与前两门课程相应内容有很大的区别。要真正明白这些区别,需要在实践过程中去体会,体会理论数学模型与实际物理模型的不同之处。例如,DSP芯片的数值运算往往受制于芯片位数与存储器大小,会出现“溢出现象”,而理论的数学运算则不存在这样的问题。为了保证前两个措施能够落到实处,有必要搭建起教学与实践之间的反馈机制。反馈机制以学生定期反馈,教师检查为主,同行评价、督导评价为辅。学生自主的反映可以包括提问、回答问题、自评价等方式;教师的主动检查可以通过观察、提问、评价等途径。同行评价和督导评价则分别指课程群任课教师的和督导教师给予的评价。在反馈机制运行中,首先,无论是反映还是检查,均贯穿教学过程与实践过程,且需要相互依赖。不能只凭其一就得出反馈结论,否则都是片面的。其次,所有的反馈都应当是主动的,及时发现教学与实践存在的问题,采取应对措施加以解决。最后,客观对待同行评价和督导评价的结果,与评价教师沟通,做到有则改之,无则加勉。

五、信号处理课程群构建中人的因素

课程群的构建离不开人的因素,在新建本科院校中显得尤为重要。在新建本科院校中,青年教师占了很大的比例。因此在课程群构建的过程中思考怎样使得青年教师稳健成长,师资结构逐步合理化;怎样提高课程群教师之间的沟通效率;怎样让学生理解课程群的设置;怎样让学生也参与课程群的构建,为完善整个信息处理课程的体系结构而服务,这些都是课程群构建中要考虑的。这里提出了一些建议。从教的角度出发,第一,作为信号处理课程的主讲教师,努力提高自身教学水平和专业工程素质。第二,定期开展信号处理课程群教师讨论会,加强课程之间的实际沟通,共同解决实际可能存在的困难。第三,在具体实施时,学生会碍于面子,而不敢主动反馈。因此除了起初必要的奖励以外,需要多鼓励多赞扬,给予恰当的评价。从学的角度出发,第一,鼓励学生选修必要的人文课程,拓宽知识面,用不同的角度去理解和看待问题,帮助找到学习的兴趣所在和发展方向。第二,在每门课程的开始,引导学生充分认识课程群每门课程的作用,理解它们在整个课程体系中的位置,真实反映自己的学习状态和学习体会;第三,鼓励学生多动手,不畏困难,在实践中激发成就感和探索欲。真正树立起学以致用,终身学习的学习理念。在课程设计和毕业设计等实践中大胆、创造地使用所学知识。

信号处理课程群作为通信工程本科专业的一系列重要的专业基础课构成的课程体系,无论是在教学内容、实践内容还是教学方案、教学手段等方面,均存在密切的联系。对于新建本科院校,构建一个合理且完善的信号处理课程群,不仅需要教与学的各个方面入手,打通教学与实践的沟通渠道,还要充分发挥课程群建设中人的主观能动性。尽管我们从课程群体系与教学内容到实践环节的整合优化中取得了一些成绩,也受到学生的好评和同行认可。但信号处理课程群的构建只是一个开始,它的建设是一项长期的任务,只有不断的完善与更新,才能建设成为一个完备的课程群体系。另外,本文的提出的一些思路和探讨在教学执行过程中还会受到其他一些主客观因素的影响,如部分同学的主动性,学校公选课的改革等。因此需要因时施宜,继续探索新建本科院校信号处理课程群的建设,为其他课程群构建提供理论和方法借鉴。

参考文献:

[1]黄乡生.《信号与系统》重点建设课程群的若干问题探讨[J].东华理工学院学报(社会科学版),2007,26(4):418-421.

[2]单洁,唐垚,曹红梅,等.信号处理课群整合优化的实践与探索[J].吉林省经济管理干部学院学报,2015,29(5):90-91.

[3]欧阳华,杨忠林,李辉.“信号与信息处理”课程群教学改革研究[J].中国电力教育,2013,(19):70-71.

[4]马赛,李方能,吴正国,等.《信号与系统》课程群的建设与教学改革探索[J].高等教育研究学报,2010,33(1):102-103.

[5]刘云秀.“信号处理”课程群建设的改革研究与实践[J].吉林工程技术师范学院学报,2011,27(5):67-69.

[6]张晓青,马牧燕.信号处理课程群的学习迁移教学应用[J].科技信息,2011,(31):467,490.

[7]黄海,张宏国,刘胜辉,等.集成专业CDIO二级项目建设——基于信号处理课程群构建[J].北方经贸,2013,(2):117-118.

[8]李静,郭汝静,秦长海.基于研究型教学模式构建“信号信息处理”课程群教学体系[J].电脑与电信,2012,(1):60-62.

[9]宋杨.基于创新实践体系的电气信息大类专业信号处理课程群的优化整合研究[J].福建电脑,2012,28(8):26-27.

[10]刘庆华,欧阳宁.面向卓越计划的信号处理课程群的教学研究与实践[J].中国电力教育,2012,(31):48-49.

[11]曹斌芳,郭杰荣,彭建英.地方本科院校信号处理课群结构优化探讨[J].科技资讯,2010,(2):239-239.

Construction and Exploration of Signal Processing Curriculum in Newly Built Undergraduate Colleges

—A Case Study of Communication Engineering in Minjiang College

FANG Hui,YU Gen-jian,CAO Xin-rong,YANG Qing

(Department of Computer Science,Minjiang College,Fuzhou,Fujian 350108,China)

Abstract:The signal processing course group as an important professional basic course group of communication engineering undergraduate course.The purpose of the school compound type,application type and characteristic of talent training goal,we of the signal processing course group construction and integration,from the aspects of teaching content,teaching plan,teaching methods and practice several links into the discussion and research,so as to make the curriculum the curriculum,independent and achieve mastery through a comprehensive study of the subject.Both have focused and closely related to,and ultimately achieve lay a solid foundation for the theory of professional,improving the analytical thinking and practical ability of the teaching objectives and teaching requirements.

Key words:signal processing course group;integration and optimization;practice unity