蒸馏碘量法测定辣椒、胡椒、八角、孜然及花椒中二氧化硫残留量的探讨

2017-02-08丁云连王琴曹秋琴杨爱静

丁云连,王琴,曹秋琴,杨爱静

(无锡市产品质量监督检验中心,江苏 无锡 214101)

蒸馏碘量法测定辣椒、胡椒、八角、孜然及花椒中二氧化硫残留量的探讨

丁云连,王琴,曹秋琴,杨爱静

(无锡市产品质量监督检验中心,江苏 无锡 214101)

采用蒸馏碘量法测定辣椒、胡椒、八角、孜然及花椒中二氧化硫残留量,这些样品中二氧化硫残留量多数被检出,除了只有纯辣味的干辣椒检出率较低且含量较低,最大仅为3.2 mg/kg。除此之外,辣椒粉、黑胡椒、白胡椒(包括黑胡椒粉和白胡椒粉)这些不只有辛辣味的香辛料中检出率较高,且含量最大为19 mg/kg。八角、孜然和花椒的二氧化硫残留量为全部检出,其中八角的含量最高,最大为46 mg/kg,花椒和孜然含量差不多,在3~23 mg/kg范围内。这些植物性香辛料中含有多种呈香和呈味物质,而这些呈香和呈味物质中可能含有含硫物质,也有可能是其生长过程中积累了含硫物质,导致了所测定的这些样品中基本含有少量二氧化硫这样一个本底值。

二氧化硫残留量;蒸馏碘量法;植物性的香辛料

食品中亚硫酸盐是食品生产工艺中用于漂白、防腐、脱色、抗氧化和防止食品酶促褐变与非酶褐变的一种添加剂,常用的有亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、低亚硫酸钠和焦亚硫酸钠等。亚硫酸盐与食品中的糖、蛋白质、色素、酶、维生素、醛、酮等作用后,以游离型和结合型的SO32-形式残留在食品中,食品加工工艺中还常用硫磺作为漂白熏蒸剂,使食品中残留一部分游离的二氧化硫。自20 世纪80 年代起,亚硫酸盐的安全性引起了人们越来越多的关注[1]。许多国家对食品中的亚硫酸盐含量规定了最大使用量和最大残留限量,并且研究了各种亚硫酸盐的测定方法。我国在食品添加剂使用卫生标准 GB 2760-2014中对各类食品中二氧化硫残留量的最大限量已有明确规定[2]。

虽然二氧化硫及其盐类的残留超标主要是人为过量添加导致,但食品自身产生的二氧化硫也是不可忽视的另一重要来源。研究发现,未人为添加任何亚硫酸盐等添加剂的情况下,某些食品在发酵过程中也会产生亚硫酸盐。葡萄酒和果酒类发酵过程自然产生的亚硫酸盐含量最高可达到300 mg/kg,即使在一般情况下也会达到40 mg/kg,这一指标也远远超出了美国FDA 规定的食品中亚硫酸盐含量的安全范围要求[3]。另外,有实验室在大量的研究基础上发现香菇在采后由于自身代谢也会产生二氧化硫,并且严重地超出了许多国家规定的残留标准,导致其出口严重受阻[4],另一方面,由于食品中有相当大的一部分是植物体,在植物体的生长过程中,大气中的二氧化硫会通过植物体的叶面气孔进入植物体内,其他土壤或水中结合态的二氧化硫也会通过植物的吸收作用进入到植物体内,进入植物体的二氧化硫很容易和植物体内的醛酮类化合物特别是糖类化合物等发生反应生成结合态的亚硫酸,所以植物体内都有一定含量的游离态和结合态的二氧化硫。动物在生长过程中,由于进食植物,体内也会积累一定量的二氧化硫。所以,动植物食品都含有一定量天然来源的二氧化硫。

而本文研究的辣椒、胡椒、花椒、八角、孜然都是植物,且都是植物生长一定时期后果实经过干燥后的产品,其本身是否会残留一定量的二氧化硫,这个问题并没有相关文献报道。同时我国国标GB/T 15691-2008《香辛料调味品通用技术条件》中并没有对二氧化硫残留量有规定[5],也没有明示的检测方法,新出台的食品添加剂使用标准中,并没有对香辛料中的二氧化硫残留量的限量进行规定。人们经常使用的香料如辣椒、胡椒、花椒、孜然和八角等是否会因本身的香料特性(如辛辣、刺激性)含有含硫物质,比如大蒜、葱等[6],又或者是其生长过程中积累的含硫化合物,这些都影响样品中二氧化硫残留量的检出值。

目前测定二氧化硫残留量的国标方法主要有盐酸副玫瑰苯胺比色法和蒸馏碘量法。盐酸副玫瑰苯胺法的原理是亚硫酸盐与四氯汞钠吸收液形成络合物在显色体系中产生显色反应,检测对象依照加四氯汞钠后的放置时间来界定,如果立即测定为游离二氧化硫,如果放置时间72 h以上为亚硫酸盐总量[7]。但是盐酸副玫瑰苯胺法由于在操作过程中使用了有毒的四氯汞钠溶液,易对环境造成汞污染,且检测时间长,对于某些种类的样品,可能存在干扰物质,干扰络合反应产生假阳性,如红色或玫瑰红色的样品葡萄酒、辣椒等,在550 nm 处测定波长时会产生干扰,并且因偏差无规律可循,无法扣除干扰,故该法不适合用于有颜色的样品,本次试验时发现样品浸泡出来的颜色有的为红色,有的为深褐色。而蒸馏-碘量法是对试样进行酸化并加以蒸馏,用乙铅溶液吸收释放出的二氧化硫,用浓盐酸酸化后,再用碘标准溶液滴定,日常工作中发现该方法适合所有食品中二氧化硫残留量的测定,特别适合有色物质中二氧硫残留量的测定,可避免样品本底的干扰[8],故本文选用了蒸馏碘量法来测定样品中的二氧化硫残留量。

1 材料

电子分析天平(500 g/0.01 g) 常熟市金羊砝码仪器有限公司;全玻璃蒸馏器、酸式滴定管、碘量瓶。

2 试验方法

2.1 样品前处理

称取绞碎均匀的样品5~10 g于500 mL圆底蒸馏烧瓶中,加入250 mL水,装上冷凝装置,冷凝管下端插入装有 25 mL乙酸铅吸收液的碘量瓶中,在蒸馏瓶中加入10 mL盐酸(1+1),立即盖塞,加热蒸馏,当蒸馏液约 200 mL时,使冷凝管下端离开液面,再蒸馏1 min,用少量蒸馏水冲洗插入乙酸铅溶液的部分,同时做试剂空白。

2.2 样品测定

向取下的碘量瓶中分别加入10 mL、浓盐酸1 mL淀粉指示液(10 g/L),摇匀后用0.010 mol/L碘标准溶液滴定溶液变蓝且在30 s内不褪色为止。

3 试验结果

本文的样品为市场上购买的调味料,生产日期在2015年2月~2015年10月期间,都在保质期内,且产品标签上都未标明添加亚二氧化硫、焦亚硫酸钾、焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、低亚硫酸钠等二氧化硫残留的物质。产品产地涉及上海、山东、泰州、江西、四川、福建、德州、盐城、兴化、扬州等地。辣椒等调味料中二氧化硫残留量检测结果见表1~表5。

表1 辣椒中二氧化硫残留量结果 mg/kg

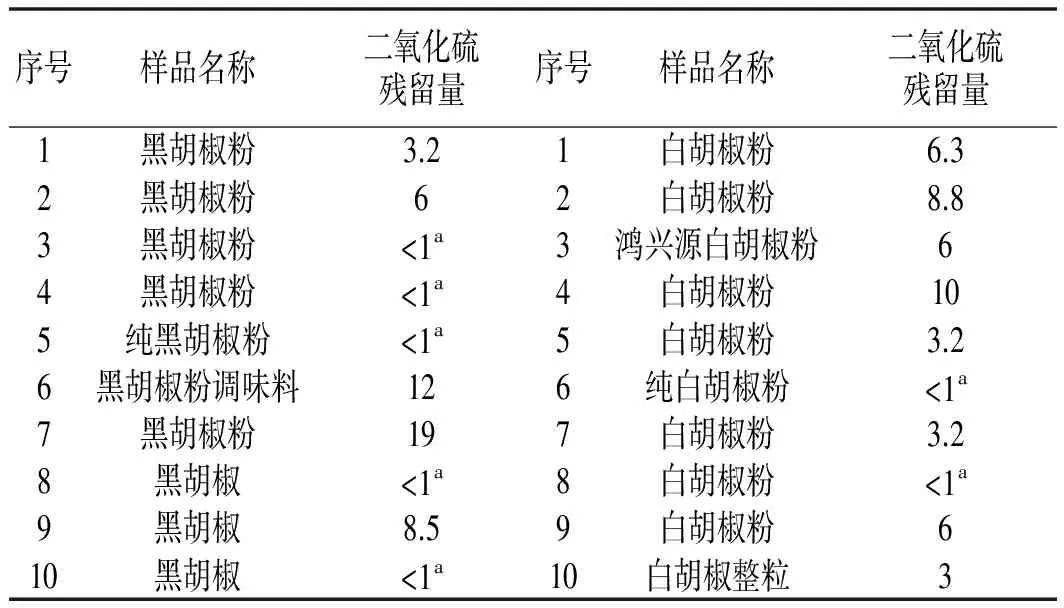

表2 胡椒中二氧化硫残留量结果 mg/kg

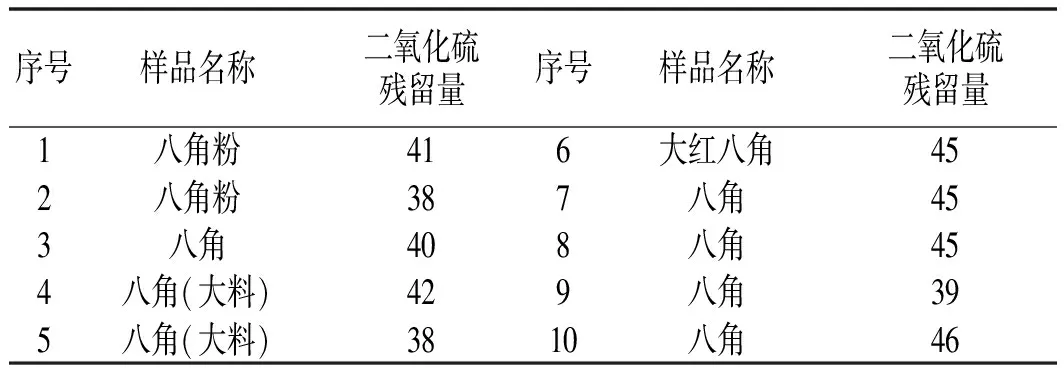

表3 八角中二氧化硫残留量结果 mg/kg

表4 孜然中二氧化硫残留量结果 mg/kg

表5 花椒中二氧化硫残留量结果 mg/kg

注:a表示蒸馏碘量法测定二氧化硫的检出限为1 mg/kg。

4 结果分析及讨论

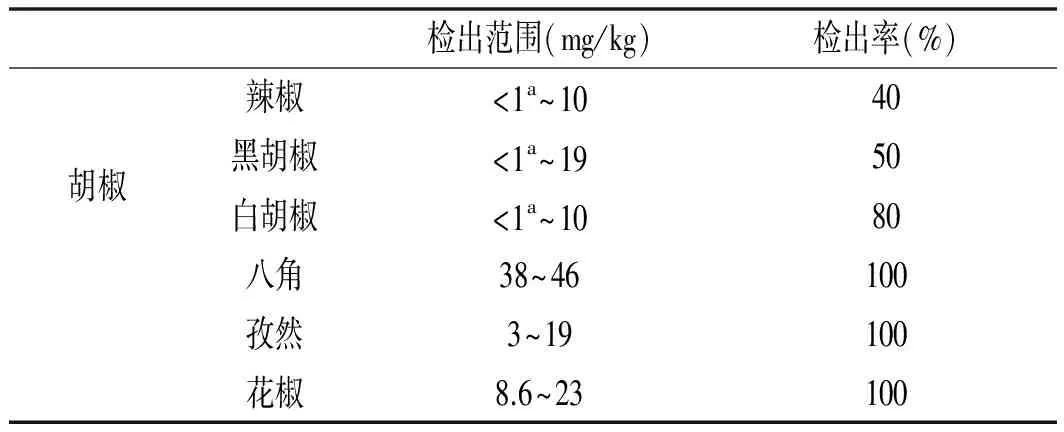

辣椒包括辣椒面、辣椒干、辣椒粉等,中二氧化硫残留量含量<1~10 mg/kg,10个辣椒样品中二氧化硫检出率为40%,且含量都较少。胡椒包括白胡椒和黑胡椒,黑胡椒包括黑胡椒粉和黑胡椒颗粒,二氧化硫残留量含量<1~19 mg/kg,10个黑胡椒样品中二氧化硫检出率为50%,且含量不高,白胡椒包括白胡椒粉和白胡椒颗粒,二氧化硫残留量含量<1~10 mg/kg,10个白胡椒样品中二氧化硫检出率为80%,且含量较少。八角包括八角粉和八角颗粒,二氧化硫残留量含量为38~46 mg/kg,二氧化硫检出率为100%,含量较高。孜然包括孜然粉和孜然颗粒,二氧化硫残留量含量为3~19 mg/kg,二氧化硫检出率为100%,含量不高。花椒包括花椒粉、花椒颗粒、青花椒、红花椒等,二氧化硫残留量含量为8.6~23 mg/kg,二氧化硫检出率为100%,且含量不高。5种样品中二氧化硫残留量的比较见表6。

表6 五种调味料中二氧化硫残留量结果的比较

备注:a 蒸馏碘量法测定二氧化硫的检出限为1 mg/kg。

植物性香辛料除了赋予食物以风味,绝大多数还具有刺激性和特殊的香味。香辛料分为有热感和辛辣感的香料、混合香辛料、芳香性香料等。热感和辛辣感的香料如本文中的辣椒、胡椒和花椒,辣椒有强烈的辛辣味,胡椒有强烈的芳香和麻辣味,花椒除了有辛辣感还有麻、香等特殊的香气和强烈辣味,且麻辣持久;混合香辛料,是将数种香辛料混合起来,使之具有特殊的混合香气如本文中的辣椒粉(辣椒粉主要成分是辣椒,另混有茴香、大蒜等,具有特殊的辣香味);芳香性香料如本文中的八角和孜然等。

在本文所探讨的这些香辛料中,蒸馏碘量法测定其二氧化硫残留量,即样品中二氧化硫多数都是含有的,只有纯辣味的干辣椒检出率较低,含量较少,最大为3.2 mg/kg,除此之外,辣椒粉、黑胡椒、白胡椒(包括黑胡椒粉和白胡椒粉)这些不止只有辛辣味的香辛料检出率较高,含量最多为19 mg/kg,八角、孜然和花椒的二氧化硫残留量为全检出,其中八角的含量较高,最大为46 mg/kg,花椒和孜然含量差不多,在3~23 mg/kg范围内。这些植物性香辛料中含有多种呈香和呈味物质,而这些呈香和呈味物质中可能含有含硫物质,也可能是其生长过程中所积累的含硫物质,导致本文所测定的这些样品中基本含有少量二氧化硫这样一个本底值。

本文的检测及分析结果对我们平时的能检测工作有一定的参考和警示作用,香辛料中的二氧化硫残留值在GB 2760-2014中并没有规定限量值,同样在其卫生指标中也没有二氧化硫的检测指标,但是大多数香辛料中都有微量的二氧化硫残留,所以在平时工作中要多加注意这类植物性产品如本文中提到的八角、孜然、胡椒和平时可能涉及到的大蒜、香葱等产品,注意其本底值的扣除,以免影响其判定,同时也为今后相关方面标准的制定提供了数据和依据。

[1]Lesterm R.Sulfite sensitivity-significance in human health[J].Journal of the American College of Nutrition,1995,14(3):229-232.

[2]GB 2760-2014,食品添加剂使用标准[S].

[3]吴风武.二氧化硫分析研究进展[J].分析科学学报,2000,16(3):248-252.

[4]王丽丽.食品中二氧化硫及亚硫酸盐的作用与检测方法[J].食品与药品,2007,9(2):64-66.

[5]GB/T 15691-2008,香辛料调味品通用技术条件[S].

[6]童庆宣,罗小飞,梁诗.香辛料植物及香辛料主要化学成分[J].中国野生植物资源,2009,28(4):60-65,68.

[7]GB/T 5009.34-2003,食品中亚硫酸盐的测定[S].

[8]戴志英.比色法和蒸馏法测定食品中二氧化硫残留量的比较[J].中国卫生检验杂志,2014,24(1):28-29.

Determination of Sulfur Dioxide Residues in Chili, Pepper, Star Anise, Cumin and Chinese prickly ash by Distillation Iodometry

DING Yun-lian, WANG Qin, CAO Qiu-qin, YANG Ai-jing

(Wuxi Institute of Supervision & Testing on Product Quality, Wuxi 214101, China)

Determine sulfur dioxide residues in chili, pepper, star anise, cumin and Chinese prickly ash by distillation iodometry, the majority of sulfur dioxide residues in these samples is detected, except that pure spicy chili has low content and low detection rate of sulfur dioxide residues, with the maximum of 3.2 mg/kg. In addition, those spices such as paprika, black pepper, white pepper (including black pepper powder and white pepper powder) have higher detection rates, and the maximum is 19 mg/kg. Star anise, cumin and Chinese prickly ash contain sulfur dioxide residues; star anise has the highest content, with the maximum of 46 mg/kg; pepper and cumin are similar in the content, in the range of 3~23 mg/kg. The plant spices contain a variety of aroma and flavor substances, and these aroma and flavor substances may contain sulfur-containing substances, or maybe there are sulfur-containing substances being accumulated in the growth process, which cause that the determined samples contain a small amount of sulfur dioxide as a background value.

sulfur dioxide residue; distillation iodometry; plant spices

2016-07-16

丁云连(1984-),女,江西宜春人,工程师,硕士,研究方向:食品中非法添加物质。

TS264.3

A

10.3969/j.issn.1000-9973.2017.01.034

1000-9973(2017)01-0144-04