联合抗病毒治疗对肺结核并HBV-DNA阳性患者抗结核药物肝损伤的预防效果

2017-02-06冯赟

冯赟

·结核病诊治·

联合抗病毒治疗对肺结核并HBV-DNA阳性患者抗结核药物肝损伤的预防效果

冯赟

目的 探讨联合抗病毒治疗对肺结核并HBV-DNA阳性患者抗结核药物肝损伤的预防效果。方法 随机选取2013年3月至2016年3月我院收治的肺结核并HBV-DNA阳性患者80例,所有患者均接受抗结核治疗,依据治疗方法将这些患者分为两组,即联合抗病毒治疗组(联合组,n=40)和未联合抗病毒治疗组(未联合组,n=40),对两组患者的肝功能指标、乙肝标志物、肝损伤出现时间、肝功能复常时间、抗痨结束所需时间、肝损伤和不良反应发生情况进行统计分析。结果 治疗后2个月、半年、1年联合组患者的ALT、AST、TBIL水平均显著低于未联合组(P<0.05),治疗后1年HBV-DNA(+)比例显著低于未联合组(P<0.05),肝功能复常时间、抗痨结束所需时间均显著短于未联合组(P<0.05),肝损伤发生率7.5%(3/40)显著低于未联合组40.0%(16/40)(P<0.05),不良反应发生率20.0%(8/40)显著低于未联合组35.0%(14/40)(P<0.05)。结论 联合抗病毒治疗能够有效预防肺结核并HBV-DNA阳性患者抗结核药物肝损伤。

为了有效保护患者肝功能,将有效的前提条件提供给患者,顺利完成抗结核治疗,本研究统计分析2013年3月至2016年3月我院收治肺结核并HBV-DNA阳性患者80例的临床资料,对联合抗病毒治疗对肺结核并HBV-DNA阳性患者抗结核药物肝损伤的预防效果进行了探讨,现报道如下。

资料与方法

一、一般资料

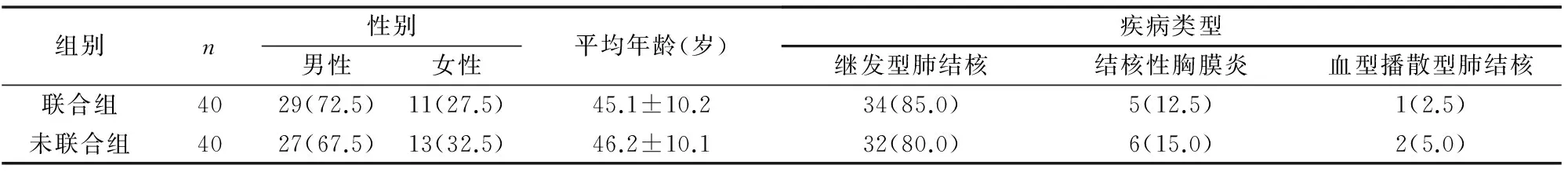

随机选取2013年3月至2016年3月我院收治的肺结核并HBV-DNA阳性患者80例,所有患者均符合肺结核的诊断标准[1],均为结核初治患者,均接受抗结核治疗,均知情同意;将合并甲丙丁戊型肝炎病毒重叠感染等患者排除在外。依据治疗方法将患者分为两组,即联合抗病毒治疗组(联合组,n=40)和未联合抗病毒治疗组(未联合组,n=40)。联合组中男性患者29例,女性患者11例,年龄18-71岁,平均年龄(45.1±10.2)岁。在疾病类型方面,34例患者为继发型肺结核,5例患者为结核性胸膜炎,1例患者为血行播散型肺结核;未联合组中男性患者27例,女性患者13例,年龄19-70岁,平均年龄为(46.2±10.1)岁。在疾病类型方面,32例患者为继发型肺结核,6例患者为结核性胸膜炎,2例患者为血行播散型肺结核。两组患者各基线资料比较差异均不显著(P>0.05),具有可比性。

二、方法

1. 治疗方法

给予未联合组患者单纯抗结核治疗,2HREZ/4HR及常规预防性保肝(水飞蓟宾葡甲胺片或双环醇片)治疗,即开始2个月让患者每日口服0.3 g异烟肼(INH)+0.45 g利福平(RFP)+0.75g乙胺丁醇(EMB)+1.5g吡嗪酰胺(PZA)(其中PZA 0.5一天三次)。然后停用PZA,继续口服4-10个月的INH、RFP、EMB。如果患者肝功能显著异常,则暂停抗结核治疗,同时加强护肝,如果仍然无法恢复,则继续加用,待肝功能正常后将抗结核治疗恢复过来,必要的情况下依据患者的肝功能损伤程度调整抗结核方案为H、E、RFT,9个月为1个疗程;给予联合组患者抗结核治疗同时联合抗病毒治疗,在上述治疗的基础上,让患者口服0.1g葛兰素史克中国投资有限公司生产的拉米夫定,每天1次,9个月为1个疗程。

2. 检测方法

治疗前和初治结核治疗满2个月、半年、1年分别复查两组患者的肝肾功、血常规并对其进行影像学检查等,采用全自动生化仪,运用美国ABI 7300荧光定量PCR法对两组患者的谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)、总胆红素(TBIL)等肝功能指标进行检测。

三、观察指标

治疗前后分别对两组患者的HBeAg(+)、(-)及HBV-DNA等乙肝标志物变化情况进行观察,同时,对两组患者的肝损伤出现时间、肝功能复常时间、抗痨结束所需时间进行记录。此外,对两组患者的乏力、纳差、恶心、腹胀、肝区不适等不良反应发生情况进行统计。

四、肝损伤诊断标准

如果患者的ALT或直接胆红素(DBIL)在2倍正常值上限以上,或AST、ALP及TBIL同时升高,且1项及以上在2倍正常值上限以上,则评定为肝损伤[2]。

五、统计学分析

采用SPSS 20.0统计学分析软件,用卡方和独立样本t检验计数资料和计量资料比较,检验水准α=0.05。

结 果

一、两组患者的一般资料比较

两组患者各项基本资料比较差异均不显著,P>0.05,(见表1)。

表1 两组患者的一般资料比较

二、两组患者治疗前后的肝功能指标变化情况比较

组间比较,治疗前两组患者的ALT、AST、TBIL水平之间的差异均不显著(P>0.05),治疗后2个月、半年、1年联合组患者的ALT、AST、TBIL水平均显著低于未联合组(P<0.05),组内比较,两组患者治疗后2个月、半年、1年的ALT、AST、TBIL水平均显著高于治疗前(P<0.05),但治疗后2个月、半年、1年的ALT、AST、TBIL水平之间的差异均不显著(P>0.05),【解释:这句话的意思是分别将联合组和未联合组治疗后2个月、半年、1年之间进行组内对比,所以P>0.05,不和治疗前对比。】(见表2)。

表2 两组患者治疗前后的肝功能指标变化情况比较±s)

注:与同组治疗前比较,#P<0.05;与未联合组比较,*P<0.05

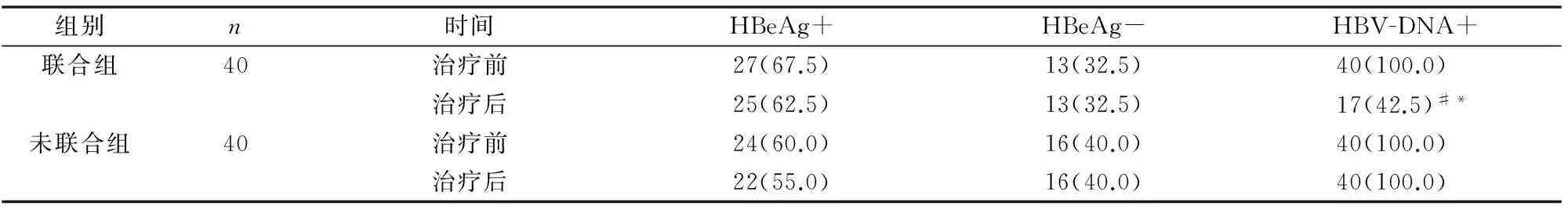

三、两组患者治疗前和治疗一年后的乙肝标志物变化情况比较

组间比较,治疗前两组患者的HBeAg(+)、HBeAg(-))、HBV-DNA(+)比例之间的差异均不显著(P>0.05),治疗后联合组患者的HBV-DNA(+)比例显著低于未联合组(P<0.05),但两组患者的HBeAg(+)、HBeAg(-)比例之间的差异均不显著(P>0.05);组内比较,联合组患者治疗后的HBV-DNA(+)比例显著低于治疗前(P<0.05),但未联合组患者治疗前后的HBV-DNA(+)比例之间的差异不显著(P>0.05),两组患者治疗前后的HBeAg(+)、HBeAg(-)比例之间的差异均不显著,P>0.05,(见表3)。

四、两组患者的平均肝损伤出现时间、肝功能复常时间、抗痨结束所需时间比较

联合组患者的平均肝功能复常时间、抗痨结束所需时间,均显著短于未联合组(P<0.05),但两组患者的平均肝损伤出现时间之间的差异不显著,P>0.05,(见表4)。

表3 两组患者治疗前后的乙肝标志物变化情况比较(例/%)

注:与同组治疗前比较,#P<0.05;与未联合组比较,*P<0.05

表4 两组患者的平均肝损伤出现时间、肝功能复常时间、抗痨结束所需时间比较±s)

注:与未联合组比较,*P<0.05

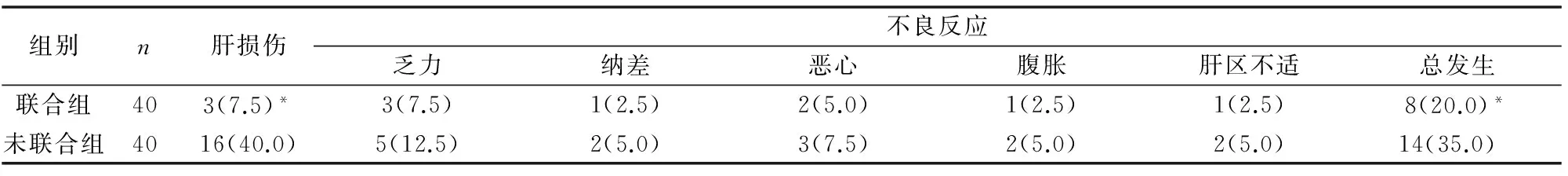

五、两组患者的肝损伤和不良反应发生情况比较

联合组患者的肝损伤发生率7.5%(3/40)显著低于未联合组40.0%(16/40)(P<0.05),不良反应发生率20.0%(8/40)显著低于未联合组35.0%(14/40),P<0.05,(见表5)。

表5 两组患者的肝损伤和不良反应发生情况比较(例/%)

注:与未联合组比较,*P<0.05

讨 论

一、研究背景

在我国,结核病及乙型肝炎病毒具有较高的感染率,肺结核并乙型肝炎病毒感染在临床极为常见,肝损伤率在抗结核治疗中达到50%以上[3]。为了有效保护患者肝功能,将有效的前提条件提供给患者顺利完成抗结核治疗,本研究统计分析了2013年3月至2016年3月我院收治的肺结核并HBV-DNA阳性患者80例的临床资料,对联合抗病毒治疗对肺结核并HBV-DNA阳性患者抗结核药物肝损伤的预防效果进行了探讨。

二、抗结核药物、抗病毒治疗肺结核并HBV-DNA阳性的作用机理

抗结核治疗在患者反复发生肝损伤的情况下中断,极易引发耐药结核菌,进而对患者的预后造成严重的不良影响,因此,临床在治疗HBV-DNA阳性结核患者的过程中应该将患者肝损伤的发生率降低到最低限度,使患者顺利完成抗结核疗程得到切实有效的保证[4]。抗病毒药是一类用于预防和治疗病毒感染的药物。在体外可抑制病毒复制酶,在感染细胞或动物体抑制病毒复制或繁殖,在临床上治疗病毒为有效的药物。抗病毒药物多在其复制繁殖的不同阶段抑制其繁殖所需的酶,从而阻断其复制。病毒学和分子生物学对病毒特异酶、病毒复制过程和抗病毒药物的作用机理已有所阐明,人们不断发现了一些选择性强、特异地作用于病毒的抗病毒药物,已用于治疗较重要的病毒性疾病,如乙型肝炎等。

三、抗结核药物联合抗病毒治疗肺结核并HBV-DNA阳性患者对肝损伤的预防效果

本研究结果表明,联合组患者的ALT、AST、TBIL水平均显著低于未联合组(P<0.05),HBV-DNA(+)比例显著低于未联合组(P<0.05),肝功能复常时间、抗痨结束所需时间均显著短于未联合组(P<0.05),肝损伤发生率显著低于未联合组(P<0.05),不良反应发生率显著低于未联合组(P<0.05),和相关医学研究结果一致[5-10],发生这一现象的原因为抗病毒治疗能够对HBV复制进行有效抑制,从而促进肺结核患者肝损伤发生率的明显降低。如果肺结核患者伴有高病毒载量,那么在给予其抗结核治疗前应该给予其抗病毒治疗,只有这样才能促进停药及肝损伤发生率的明显降低。

四、本研究的不足之处

本研究具有较小的样本量,无法充分有效地证实抗结核药物联合抗病毒治疗肺结核并HBV-DNA阳性患者对肝损伤的预防效果,需要相关医学学者加大样本进行进一步深入研究。

总之,联合抗病毒治疗能够有效预防肺结核并HBV-DNA阳性患者抗结核药物肝损伤,同时有效缩短患者的肝功能复常时间、抗痨结束所需时间,降低患者的不良反应发生率,安全有效,值得推广。

[1] 中华医学会肝病学分会,中华医学会感染病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南(2010 年版)[S].中国肝脏病杂志(电子版),2011,3(1):40-58.

[2] 中华医学会结核病学分会《中华结核和呼吸杂志》编辑委员会.抗结核药所致药物性肝损伤诊断与处理专家建议[J].中华结核和呼吸杂志,2013,36(10):732-736.

[3] 施海燕,廖宝林,黄婉莹,等.恩替卡韦对高病毒量HBV感染并肺结核患者肝损害的临床疗效[J].中华实验和临床感染病杂志(电子版), 2013,7(4): 45-48.

[4] 胡萍,柳俊杰,曹贵兵.肺结核合并HBV 感染患者抗病毒治疗对抗结核效果的影响[J].实用临床医学,2012,13(9):15.

[5] 岳晓红, 黄荆南, 杜书章, 等. 3246例药物性肝损害回顾分析及经济学评价[J].中国现代药物应用杂志,2012,6(4):80-82.

[6] 覃红娟,谭守勇,邝浩斌,等.联合抗病毒治疗对肺结核HBV-DNA阳性患者药物性肝损伤预防作用研究[J].岭南急诊医学杂志,2015,20(3):227-228.

[7] 郭晓红,刘颖.恩替卡韦对乙型肝炎病毒DNA阳性肺结核患者肝功能干预的作用[J].中国医院药学杂志,2014,34(3):226-228.

[8] 徐风,王正春,王燕华,等.拉米夫定对肺结核并HBV感染患者的作用及意义[J].中国医药导报,2009,6(21):79-81.

[9] 潘越峻,张春兰,范慧敏,等.合并慢性乙型肝炎对抗痨治疗肺结核患者疗效的影响[J].实用肝脏病杂志,2008,11(3):171-173.

[10]胡启江,徐美华,汪亮,等.替比夫定在慢性HBV感染合并肺结核患者抗结核治疗中减轻肝损害的临床观察[J].中华临床感染病杂志,2014,7(3):235-238.

10.3969/j.issn.1009-6663.2017.02.048

541001 广西 桂林,桂林市第三人民医院内二科

2016-06-23]