与世界接轨的努力——船政创设时期中外合作的评述及对其研究的现实意义

2017-02-03陈悦

陈 悦

与世界接轨的努力——船政创设时期中外合作的评述及对其研究的现实意义

陈 悦

中国甲午战争博物馆

1866年船政初创时代的中外合作,体现了前所未有的契约化特点,在坚持契约的基础上又不失灵活变通,显现了近代中国人认识世界、与世界接轨的努力。船政中外合作的成功,为近代中国提供了与西方世界平等交流的重要先例。

船政 中外合作 契约原则 现实意义

1 契约化的中外合作

19世纪中叶,自欧洲兴起的工业革命开始影响世界,在第一次鸦片战争的痛苦失败中感受到世界大局的变化后,清王朝统治下的中国萌生出了“师夷长技以制夷”的思潮,希望通过学习西方的先进技艺,尤其是军武技术,摆脱受西方列强欺凌的命运。当时清政府内外兴起的一系列近代化建设活动中,1866年闽浙总督左宗棠上奏申请的“自造轮船”计划最为令人瞩目①。

船政建设之前,清政府的中外合作近代化建设活动都以失败而告终,暴露出了初步走向世界之时,清政府官员在处理与西方人交往事务时所存在的缺乏对外交涉经验等问题,其最根本的症结所在,是不敢于或不懂得用为世界所认可的契约性文件来明确规定双方的责权利,以至于涉外的合作活动经常出现失控,而失控之后又缺乏必要的处置依据和调节手段。

而船政的中外合作情况恰好与此迥然不同。左宗棠筹设船政的最初就考虑及此,认识到预定契约的重要性,采取了密订章程的做法,使得船政的中外合作成为中国近代史上第一个有严密契约规范作为保障的此类活动②。

在筹设船政方面,左宗棠首先采取与西方自然人进行商业合作的模式,从而尽量规避西方列强对中国的近代化项目进行政治性干涉的可能性。他选择了曾经和自己有过成功共事经历的法国人德克碑、日意格为合作对象,以保证未来双方交流、合作的顺畅。

其次,左宗棠意识到中外合作建设船政、实现中国自造轮船的宏伟目标,是一个庞大的系统工程,就此先行和德克碑、日意格两位合作对象进行洽谈,订立了完整的一揽子建设规划,以及中外合作行动的量化考核目标之后,才决定着手开始具体实施③。

最后,由法国驻沪总领事白来尼为见证人,作为船政中外技术合作外方总承包人的日意格、德克碑分别于1866年9月、10月签署了一系列合同性文件,规范了双方的责权利关系。由此,使得船政的中外合作成为一个有契约作为保证的规范、稳妥的建设计划③。

刚刚经历了西方列强两次鸦片战争打击的中国,处于一种弱势的不对等地位,在这种环境下,能够做出这样的举动,显得弥足珍贵。值得注意的是,左宗棠与日意格、德克碑签订的一系列合同性文件中,不仅有规定中外技术合作内容、目标的部分,还针对外国技术团队来华后因遵守的纪律有详细的规定,并且抓住重点,以当时外国技术团队来华的主要动力——金钱作为重要奖惩手段③。

更为特别的是,日意格、德克碑当时签署的一系列合同性文件,事实上是只有两人单方面署名的类似于保证书式的单方承诺性文件,不是现代常见的甲、乙双方共同签署的契约性文件。采用这种特殊的形式,一方面可能是基于华尊夷卑的不对等思想,另一方面这种形式所显示出船政的中外合作是两名法国人以主动保证的形式来与中国进行的合作,由此能规避很多涉及中国主权的潜在隐患,预防当时保守思想仍然占据主流的社会舆论对船政中外合作事业的批评,也可以杜绝倘若和欧洲人签约不慎而造成旁生枝节的危险。

2 契约的执行与瑕疵和纠纷的灵活解决

由于定约之后,左宗棠在1866年末调任陕甘总督,之后船政初创阶段的中外技术合作工作,主要是在首任总理船政大臣沈葆桢的任内开展实施。

按照船政中外合作的契约性规定,双方的合作内容主要在两个大的时间段落内开展。即德克碑、日意格首先要代为组织成规模的外国技术团队、协助船政完成建厂基础工作,此后则开始一个为期五年的类似于辅导建设的阶段。

从具体的历史看,由日意格、德克碑领导的外国技术团队,根据契约的规定,按照这一时间表开展了工作,船政中方人员也给予了必要的条件和积极的参与配合。

第一阶段:日意格、德克碑按照契约规定,1866年12月28日返回法国,办理外国技术团队的组建,以及购买船政初创所需的各种机器设备的采购。其中外国技术团队至1868年4月11日全部抵达马尾,采购的机器设备和物料则分成四批起运,最后一批在1868年8月5日抵达马尾④。

与日意格等的工作同步,船政中方人员在这一期进行配套性的基础设施建设,等到1868年外方技术人员和外购的机器设备大量来到,很快就在当年年内完成了关键设备的安装和生产准备,建成了对船体建造而言至关重要的硬件设施船台、放样车间,以及对建造动力设备至关重要的硬件设施铁工车间,完成了对中方技术工人的基础培训,甚至铺设了第一艘蒸汽动力军舰的龙骨,基本实现了第一阶段的筹建目标。

第二阶段:船政创始阶段中外合作的第二阶段内容,即从船政的铁工车间投产之日起开始,外方技术人员利用五年的时间,辅助中方人员,使船政的制造、教育等工作全部走上正轨,能达到中方人员可以独立运营船政生产的程度。

同治八年正月初一日(1869年2月11日)船政五年计划正式开始起算,此后的五年时间里,外国技术团队和中方人员共同合作,至同治十二年十二月三十日(1874年2月16日)五年计划期止之前,船政陆续开工建造“万年清”等15艘蒸汽动力军舰,船政的教育机构完成了培育中国工程师、舰长的任务,船政的生产厂区完成了中国工程师、技术工人的独立生产培训,中外技术合作的目标已经基本得以实现。

1873年11月18日,船政洋员正监督日意格就外国技术团队的工作情况向船政大臣沈葆桢出具述职报告,报告五年合作计划工作目标已经完成⑤,沈葆桢据此上奏,清政府中央除了按照契约给予洋员技术团队奖金之外,还分别赐予黄马褂、宝星、功牌等荣誉性的奖励⑥,船政创设时代的中外合作获得了善始善终。

如果详细观察船政创设时代的中外合作,其之所以成功,除了预定契约,以及中外双方按照契约规定开展工作和各种相关合同外,还与以沈葆桢为首的中方管理团队所施行的坚持原则,但不失灵活的对外合作策略有极大的关系。

根据中外技术合作规划,德克碑、日意格应为中国雇佣、组建一支由38名洋员、洋匠构成的外国技术团队,然而实际人数超过了原约定。对此,沈葆桢本着灵活的处理态度,予以“优加犒劳”“妥为安置”⑦。

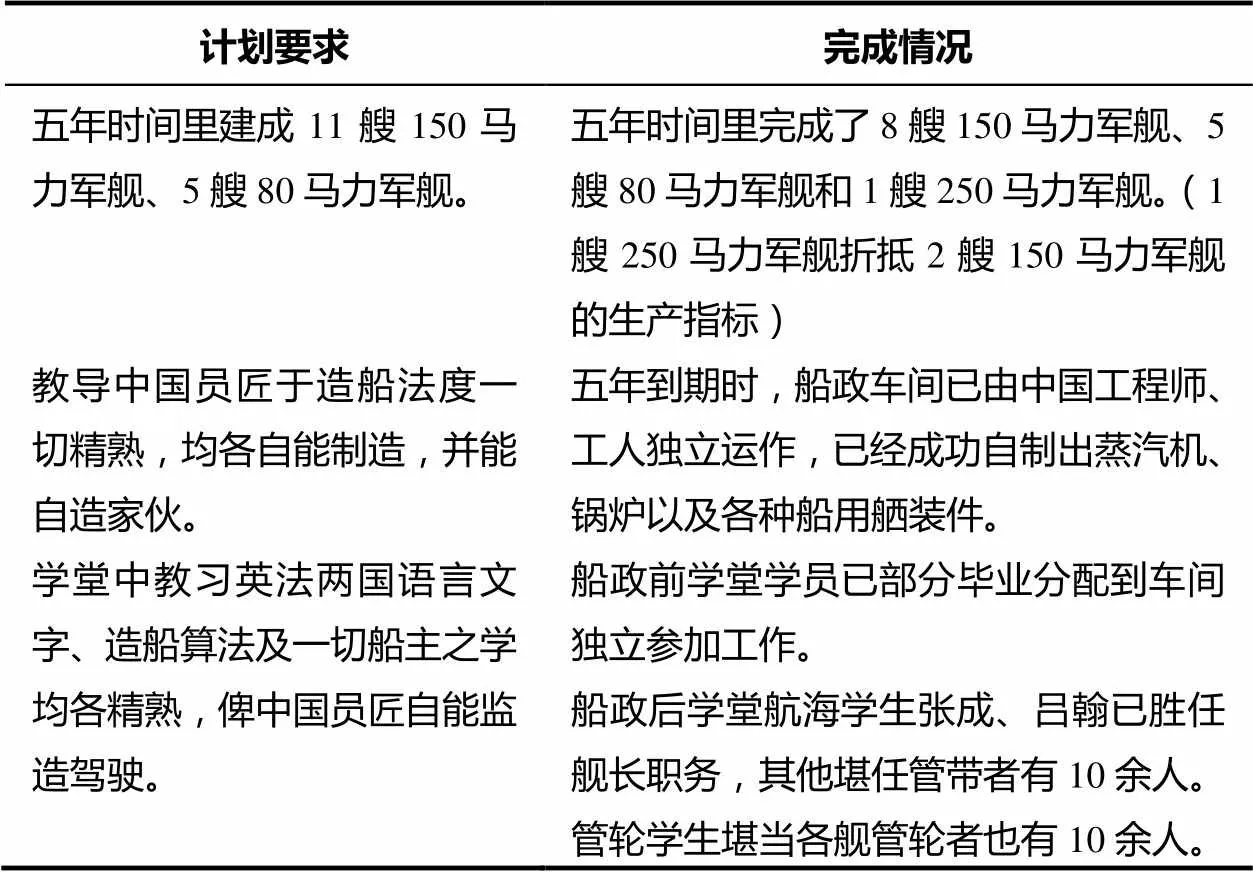

另一重要例子发生在船政五年计划的到期考核上。根据五年计划要求,外国技术团队应当在1874年2月16日之前,与中方合作完成16艘蒸汽动力军舰的建造⑧,然而到了1874年2月16日五年计划期止时,船政实际建造完成的蒸汽动力军舰只有14艘,直到五年计划结束3个月之后的5月16日才下水⑨。

倘若严格对照中外合作的契约,这一事件直接可以被引为船政五年计划未能成功的证据,可能导致船政中外合作项目功亏一篑。对此沈葆桢仍然从大局出发,最终没有就此问题进行深究⑩。后来的事实也为沈葆桢的判断做了有利的注脚,在外方技术人员离去后,船政培育的中方技术人员已经能够完全掌握近代舰船的建造,不仅自行完成了第15艘蒸汽动力军舰“大雅”的建造,而且后续快速跃上了自行设计、建造蒸汽动力军舰的新的技术高度。

船政创设阶段其他涉及洋员的纠纷,船政大臣沈葆桢采取了对外国技术团队总承包人日意格进行保护的态度,通过总理各国事务衙门与法国驻华公使据理力争,竭力维护其权威。由此,通过维护与中国合作的外方总承包人的地位,确保了其所签订的契约的正常推进,保证了船政的中外技术合作不被破坏。

表1 船政五年计划的量化考核目标和完成情况

3 船政初创的成效及其研究的现实意义

清末左宗棠等官员,以当时西方社会所认可接受的契约化运作为基础,通过与民间自然人身份的日意格等签订总承包合同,再由总承包人组成外国技术团队,协助中国建设船政。从1866年议定,经历了前期准备和后期具体实施,得益于时任船政大臣沈葆桢采取的坚持原则和不排斥一定程度灵活性的先进管理模式,至1874年大功告成。由此,近代中国不仅仅是拥有了一个可以自主运行的造船厂、铁工厂,还拥有了包含近代机械工程教育、海军教育、技术工人教育等内容的西式教育体系,更为重要的是,是真正实现了国际间的科技转移。

不仅如此,船政对于近代中国还有来自文化层面的更特别的意义。

在船政成功的十年前,中国与西方世界的交流,因为缺乏自信,缺乏经验,不了解西方世界的处事规则等问题,基本处于被动、挨打以及受欺骗、欺凌的地位。在这种时代背景下,船政的中外合作项目披荆斩棘,获得善始善终,实际上是给了近代中国一个极为重要的与西方平等交流合作的范例和经验。

总结船政初创时代中外合作成功的原因,首先是中方主事人员左宗棠、沈葆桢等能正视西方技术领先于中国的现状,尊重以契约为基础的现代世界行为模式,建立契约、维持契约的权威性来构建起中外合作的基础框架,同时不排斥以适当程度的政策灵活。这种模式言之简单,可是在近代中国相对保守封闭的社会氛围中,并不容易坚持推行,但却是近代中国走向世界的一条必由的道路。事实上也需要看到的是,近代中国的一些对外交涉活动的失败,很多都与缺乏契约化以及缺乏必要的灵活性有很大的关系。

与船政的中外合作带给中国人影响和启示一样,船政的中外合作,也让西方人看到了一个与以往认识所不同的中国。日意格在船政成功后,不仅获得了可观的经济回报,同时也产生了对中国事务的兴趣,在其充满热心的建议、推动下,以船政学生为主体的近代中国赴欧留学生的大幕得以在1877年揭开。此后,日意格在欧洲连续担任了中国第一批、第二批赴欧留学生洋监督。船政后学堂练习舰教习、英国海军军官德勒赛曾担任船政“建威”号练习舰舰长,后来曾任格林威治海军学院院长,官至英国海军上将。在船政向英国派出第一批海军留学生后,因为英国海军军舰可以接纳的实习名额有限,为避免其他未能得到登舰名额的中国留学生白白在英国旷废时日,德勒赛主动出面为中方设法,最终协调安排暂未得到登舰实习名额的中国留学生先行进入格林威治海军学院进修。

船政为近代中国谱就了大规模近代化的序曲,实现了和西方世界的平等合作,这段历史不仅是近代中国的传奇,而且也有其现实的意义。正如历史研究的最根本目的是服务于现实、为现实提供镜鉴和助力。

在19世纪中外不平等的大历史背景下显得珍贵、罕见的中外交流、合作,在全球化的今天已经是潮流所向的司空见惯。2015年,我国发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出了“一带一路”的新时代国际交往战略,赋予古老的历史中的丝绸之路以新时代的含义和价值,创作中外合作、交流的全新模式。“一带一路”以经济建设为重要抓手,但又不仅仅是经济的合作,其社会根基事实上是中外的民心相通⑪,即加深互相间的理解,包括文化交流、学术交流等途经。

在这一新的时代背景下,19世纪中外合作、交流的范例——船政的历史,显然具有格外重要的意义。船政所代表着的近代中国试图认识、理解世界,以及寻求与世界平等相处的努力,是极具国际化特色的中国故事,有助于让世界了解到中国近代化道路上的艰辛,理解中国与世界沟通的诚意,从而对当下中国现代化的努力产生更深的理解,正如当年船政的中国主事官员们通过真诚的合作让洋员、洋匠们为之感动一般。

同时,船政所处的马尾、福州,正是历史上海上丝绸之路的重要节点城市之一,通过古代以海上丝绸之路为纽带的中外交往,再到近代船政所代表着的中外交往合作,对于从历史层面丰富“海上丝绸之路”的内涵,增加“海上丝绸之路”的文化感染力,具有着重要的现实意义。

注释:

①“试造轮船,先陈大概情形折”,《船政文化研究——船政奏议汇编点校辑》,海潮摄影艺术出版社,2006年版,第3-6页。

②左宗棠在创设船政的奏折中有很多关于先定约章的思考,如“如虑外国师、匠要约之难,则先立条约,定其薪水……尽心教艺者,总办、洋员薪水全给,如靳不传授者,罚扣薪水,似亦易有把握”。见“试造轮船,先陈大概情形折”,《船政文化研究——船政奏议汇编点校辑》,海潮摄影艺术出版社,2006年版,第4页。

③《海防档·乙》福州船厂(上),(台湾)“中央研究院”近代史研究所1957年版,第31-43页。

④《海防档·乙》福州船厂(上),(台湾)“中央研究院”近代史研究所1957年版,第95页。

⑤Prosper Giquel. L’Arsenal De Fou-Tcheou Ses Résultats, Shang Hai, Imprimerie A.H.De Carvalho, 1874,P46.

⑥《海防档·乙》福州船厂(上),(台湾)“中央研究院”近代史研究所1957年版,第479页。

⑦“洋将续招员匠到工并船厂现在情形折”,《船政文化研究——船政奏议汇编点校辑》,海潮摄影艺术出版社, 2006年版,第34页。

⑧“第六号轮船开工,第七号改造兵船情形折”,《船政文化研究——船政奏议汇编点校辑》,海潮摄影艺术出版社, 2006年版,第59页。

⑨“‘琛航’留工转运并十五号下水片”,《船政文化研究——船政奏议汇编点校辑》,海潮摄影艺术出版社2006年版,第84页。陈悦编纂, 《船政规章文件汇编》,山东画报出版社2017年版,第23页。

⑩“船工将竣,谨筹善后事宜折”,《船政文化研究——船政奏议汇编点校辑》,海潮摄影艺术出版社, 2006年版,第76页。

⑪《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,见http://news.xinhuanet.com/gangao/2015-06/08/c_127890670.htm,2017年11月1日浏览。