复杂情境下不同角度及思维方式的决策表现差异:决策视角−心理距离的作用

2017-02-01庆1泉3陈广耀4郭悦智张荷婧何先友

陈 庆1,何 泉3陈广耀4郭悦智张荷婧何先友

(1北京师范大学心理学院, 应用实验心理北京市重点实验室, 北京 100875) (2华南师范大学心理学院, 广州 510631)

(3华南师范大学经济与管理学院, 广州 510631) (4暨南大学新闻与传播学院, 广州 510632)

1 引言

自我−他人决策表现存在差异, 且他人决策的决策表现优于自我决策。自我决策表现出较多的违背理性决策原则的现象(Iyengar & Lepper, 2000;Polman, 2012a, 2010b; Jonas & Frey, 2003; Baron &Ritov, 2004; Zikmund-Fisher, Sarr, Fagerlin, & Ubel,2006), 而这些非理性的行为倾向在他人决策中却并未表现出来, 他人决策下的决策者关注到了事物核心、整体性的高解释水平特征(Kray, 2000; Liviatan,Trope, & Liberman, 2008; Yan & Sengupta, 2011; Lu,Xie, & Xu, 2013)。但先前的研究者对他人决策的界定和操纵方法较为混杂, 例如“为他人决策”、“代表他人决策” (Chang, Chuang, Cheng, & Huang, 2012;Polman, 2010, 2012a, 2010b), “为他人提建议”(Danziger, Montal, & Barkan, 2012; Kray & Gonzalez,1999)或“预期他人决策” (Kogut & Beyth-Marom,2008; Nan & Heo, 2007)。

近年来, 研究者们意识到了尽管上述操纵方式均属于他人决策范畴, 且均通过改变实验指导语实现。但由于具体指导语的不同, 决策者角色发生转变, 其动机和认知方式也会产生变化(刘永芳等,2014), 这在一定程度上影响决策过程, 实验结果也会产生差异。Stone, Choi, de Bruin和 Mandel(2013)的实验发现, 预期他人决策和为他人决策存在较大的差异。刘永芳等人(2014)也指出, 为他人决策和预期他人决策是可以并值得放在一起来比较以考查其本质差异的, 且以往研究较少直接考察两者的差异。

现阶段的自我−他人决策差异研究均采用有意识思维方式(Iyengar & Lepper, 2000; Polman, 2012a,2010b; Jonas & Frey, 2003; Baron & Ritov, 2004;Zikmund-Fisher et al., 2006; Kray, 2000; Liviatan et al., 2008; Yan & Sengupta, 2011; Lu et al., 2013), 而无相关研究在无意识思维方式下进行。无意识思维是指在复杂情境中注意力不是指向思考的内容, 而是指向其他无关事物的思维方式(Dijksterhuis, Bos,Nordgren, & van Baaren, 2006; Dijksterhuis & van Olden, 2006; Dijksterhuis, Bos, van der Leij, & van Baaren, 2009; Bos, Dijksterhuis, & van Baaren, 2011;Creswell, Bursley, & Satpute, 2013), 其属于双系统作用模型(dual-process)下的启发式系统(heuristic system), 具有并行加工且加工速度较快, 不占用或占用很少的心理资源, 不受规则的约束等信息加工特点(孙彦, 李纤, 殷晓莉, 2007); 而有意识思维是通过有意识加工得以实现的, 它属于决策双系统作用模型(dual-process)中基于理性的分析式系统(analytic system) (Epstein & Hundert, 2002; Sloman,1996), 它是一种精细化的、依赖于理性的串行加工方式, 并且主要基于规则进行(孙彦等, 2007)。同时,前人关于自我决策的研究发现, 由于信息加工方式不同, 无意识思维和有意识思维方式下的决策表现存在差异(Dijksterhuis et al., 2006, 2009; Dijksterhuis& van Olden, 2006; Bos et al., 2011; Creswell et al.,2013)。因此, 本研究拟考察自我决策、为他人决策和预期他人决策在无意识思维和有意识思维方式下的决策表现差异, 这不仅可以补充以往研究的不足, 而且对决策理论的建构也具有重要意义。

对于自我−他人决策表现的差异, 心理学家们提出解释水平理论(Construal Level Theory, CLT)试图解释该现象。该理论指出, 人们对事物的表征方式取决于两者心理距离的远近。对那些远距离的事物, 人们倾向于使用高水平解释, 关注事物核心的、整体性的特征, 着眼于事物的终极状态; 对那些近距离的事物, 则采用低水平解释, 强调边缘的、细节化的局部特征, 关注终结状态的具体实现过程(Trope & Liberman, 2003), 即心理距离越远,决策表现越好。这似乎说明只要明确了自我决策、为他人决策和预期他人决策的心理距离, 三者决策表现差异也就可以合理解释了。

但刘永芳等人(2014)指出, 为他人决策和预期他人决策之间的差异可能是由于决策者决策角度发生转变后, 决策动机和认知方式发生改变所引起的。所以, 仅仅根据心理距离解释自我−他人决策表现差异并不完善。并且解释水平理论中强调的心理距离规则, 不适用于解释不受规则约束的无意识思维方式下的决策表现。

自我决策、为他人决策和预期他人决策中存在个体理解自我和他人、推测他人心理状态的一个过程, 这个过程本是心理理论(theory of mind)的题中之议。Happé, Winner和 Brownell (1998)指出心理理论是个体对自己和他人心理状态(如感知、知识、需要、意图、愿望、信念等)的认识, 并由此对相应行为做出因果性的预测和解释。

关于心理理论的研究有两大解释模型:理论论(Theory-theory, TT)与模仿论(Simulation Theory, ST)(丁峻, 陈巍, 2009; 陈巍, 丁峻, Yin, 2009)。理论论认为, 人们预测和解释人的行为这一日常能力, 其起源应该是大量内隐的一般知识或理论。不管这种“理论”是什么, 人与人之间的相互沟通和理解都需要使用它。人们是从“第三人称视角” (third-person perspective), 即根据规则来探索自己和他人的心理状态(熊哲宏, 李其维, 2001)。

而模仿论认为个体推测心理状态不需要一个理论, 个体可以通过想象自己也处在同样情境中,通过体验自身此时此地的感受来类比知悉他人的心理状态。个体能够使用他自己的心理资源来“模拟”他人行为, 主要方法包括“扮演角色”或是“自己处于他人的地位”, 因此, 模仿论更强调“第一人称视角” (first-person perspective)的重要性(熊哲宏,李其维, 2001)。

心理理论为自我、为他人和预期他人决策表现差异提供了另一种可能的解释, 但无论是理论论还是模仿论均无法做出满意的解释, 且理论论和模仿论是单独作用, 还是混合作用, 也无相关实验证明(陈巍等, 2009)。

本研究认为可以结合解释水平理论和心理理论来解释复杂情境下不同角度、不同思维方式下的决策表现差异, 提出了决策视角−心理距离作用假设(the Perspective-Distance Effect Hypothesis, PDEH),该假设认为在复杂情境中不同思维方式下自我决策、为他人决策和预期他人决策过程中均存在“第一人称视角”和“第三人称视角”的选择, 由于视角选择难度的不同和心理距离的影响, 导致了不同的决策表现; 该假设还提出, 在无意识思维方式下,决策视角选择独立于心理距离作用于决策表现; 而在有意识思维方式下, 决策视角选择和心理距离同时作用于决策表现。

为了证明PDEH的合理性, 本研究设计了2个实验。实验1的目的是验证复杂情境中无意识思维方式下, 不同决策角度下均存在两个决策视角, 且决策视角独立于心理距离作用于决策表现。本研究认为, 在复杂情境中无意识思维方式下进行自我决策、为他人决策和预期他人决策时, 由于无意识思维方式不受规则的约束, 因此, 三者决策表现只会受到决策视角选择的影响, 不会受到心理距离的影响。在自我决策或为他人决策时, 决策者可以凭借决策经验较容易地选择“第一人称视角”或是“第三人称视角”; 在预期他人决策时, 决策者会存在猜测他人采取何种视角决策的不确定过程, 因此相比自我决策和为他人决策, 决策视角选取的难度就会上升, 据此, 我们推断决策视角选择影响下的三者决策表现为:自我决策 > 预期他人决策, 为他人决策 > 预期他人决策, 自我决策≈为他人决策。但如果不存在视角选择或是只存在单一的视角, 那么在无意识思维方式下自我决策、为他人决策和预期他人决策的决策表现将不会存在显著差异。此为本研究的假设一。

实验2邀请陌生人组和朋友组参与实验, 目的是在复杂情境中有意识思维方式下进一步证明PDEH的合理性, 即决策视角选择和心理距离同时对自我决策、为他人决策和预期他人决策表现产生影响, 并探讨亲密度对视角选择的影响。

本研究认为, 在复杂情境中有意识思维的陌生人条件下, 自我决策和为他人决策的决策视角选择容易, 而预期他人决策的决策视角选择较为困难,应符合决策视角选择决定的决策表现, 即表现为:自我决策 > 预期他人决策, 为他人决策 > 预期他人决策, 但与此同时, 三者的决策表现还会受到心理距离远近的影响, 假如以自我为原点(自我决策心理距离为0), 那么, 不同的他人(为他人决策、预期他人决策)都会因为心理距离的不同而排列在自我的周围(Kray, 2000; Liviatan et al., 2008; Yan &Sengupta, 2011; Lu et al., 2013), 即为他人决策、预期他人决策的心理距离远于自我决策。根据解释水平理论推断, 由心理距离决定的决策表现为:为他人决策 > 自我决策, 预期他人决策 > 自我决策。因此推断决策表现的数据模式是:为他人决策 >自我决策, 为他人决策 > 预期他人决策。如果决策视角选择和心理距离不同时作用于决策, 或是只有心理距离影响决策表现, 那么应该出现的决策表现模式为:为他人决策 > 自我决策, 预期他人决策 > 自我决策。因此, 根据PDEH, 实验2的结果预期是:复杂情境中有意识思维的陌生人条件下,为他人决策的决策表现显著优于自我决策和预期他人决策, 自我决策和预期他人决策表现无显著差异, 此为假设二。

当决策者与被决策者之间的亲密度较高(如朋友关系)时, 尽管是预期他人决策, 朋友之间的相处经验也会让决策者较容易地选择“第三人称视角”或是“第一人称视角”, 猜测他人采取何种视角的不确定过程会得到缓解, 决策表现变好。那么此时自我决策、为他人决策和预期他人决策的决策表现主要受到心理距离的影响(为他人决策 > 自我决策, 预期他人决策 > 自我决策), 据此, 本研究的假设三是:复杂情境中有意识思维的朋友条件下,为他人决策和预期他人决策的决策表现显著优于自我决策, 为他人决策和预期他人决策表现无显著差异。如果亲密度不是影响因素, 那么数据模式应当与陌生人条件下的一致。

2 实验1 决策视角的存在

2.1 被试

30组自愿参加实验且互为朋友的大学生, 2人或3人一组参加实验(4组3人组, 26组2人组, 共64人, 男生25人, 女生39人, 年龄在19~23岁之间)。所有被试均为右利手, 视力或矫正视力正常。且均未参加过实验材料评定, 也未参加过类似实验。

2.2 实验设计

采用单因素(决策角度:自我/为他人/预期他人)被试间实验设计。同一被试组内的被试随机抽取决策角色(自我决策、为他人决策和预期他人决策, 若2人一组参加实验, 则随机一人扮演自我决策角色,另一人则随机扮演为他人决策角色或预期他人决策角色), 分别接受不同的实验处理。因变量是被试的决策表现分数, 即被试对高质量课程(课程 A和C)和低质量课程(课程B和D)的态度评分差异(Bos et al., 2011)。

2.3 实验材料

采用Alba和Marmorstein (1987)实验范式编制实验材料, 设计4门假想课程, 每门课程有12条不同的信息描述, 共48条信息。其中课程A和C为高质量课程, 分别由4个十分重要的优点和8个不重要的缺点构成, 课程B和D为低质量课程, 由4个十分重要的缺点和8个不重要的优点构成。

2.4 实验程序

每组被试同时参加实验, 正式实验前被告知这是一项选择课程的实验。组内的3个被试随机抽取决策角色:自我决策(M)、为他人决策(H)和预期他人决策(P), 分别接受不同的实验处理后根据实验要求各自做出决策(M:为自己决策; H:为M决策;P:预期M的决策)。若是2人一组参与实验, 则一人充当角色M, 另一人随机充当角色H或P, 并做出相应的决策。由于被试组由互为朋友的大学生组成, 为了控制亲密度的影响, 被试在开始实验前填写亲密度量表, 如:H角色需回答“你认为你和 M关系有多好?”, 量表采取11点计分(“1”表示“十分不好”, “11”表示“十分要好”), 分数越高代表亲密度越高。

根据Bos等人(2011)的无意识思维研究范式中的无意识思维实验部分进行实验程序的设计, 采用E-prime软件编程。实验流程如图1(1), 被试在观看指导语后正式开始实验, 48条假想课程的信息描述在计算机屏幕上逐条随机呈现, 每条信息呈现4 s。之后, 被试需完成4 min的2-back字母匹配分心任务, 即要求被试将刚刚出现的字母与之前出现的第2个字母进行比较, 通过占用被试的认知资源使其无法有意识地思考课程信息, 从而进入无意识思考。并告知被试在分心任务结束后, 需依据刚才呈现的课程信息, 对4门课程进行20点评分(分数越高代表课程越好), 并做出相应的选择。为他人决策的被试需要回答问题:“根据刚才呈现的信息, 课程A/B/C/D可以得几分, 你会为M选择哪门课程?”;自我决策的被试需要回答:“根据刚才呈现的信息,课程A/B/C/D可以得几分, 你会为你自己选择哪门课程?”; 预期他人决策的被试需要回答:“根据刚才呈现的信息, 课程A/B/C/D可以得几分, 你预测M会选择哪门课程?”。

2.5 实验结果和分析

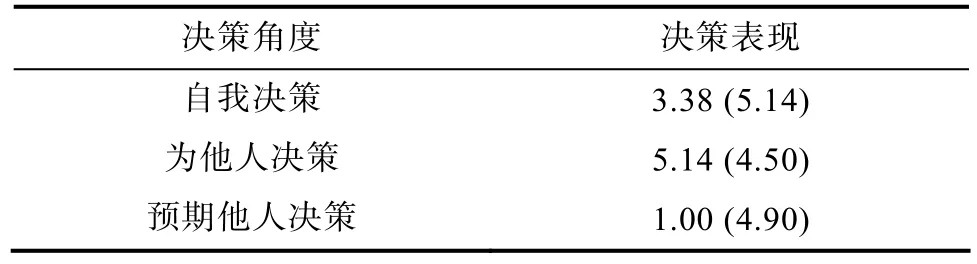

被试间亲密度均分为9.59 ± 1.81, 具有较高的亲密关系。被试对高质量课程(课程A和C)和低质量课程(课程B和D)的态度评分差异为决策表现分数, 即被试对课程A、C的评分和与被试对课程B、D的评分和的差异(Bos et al., 2011)。表现好的决策,应该是对于高质量的材料给予高的评分, 低质量的材料给予低的评分, 因此两者的差值代表了决策表现的优异程度, 差值越大代表决策表现越好。表 1为无意识思维方式下不同决策角度的决策表现分数描述性统计结果。

以亲密度作为协变量, 对表1的数据进行单因素协方差分析, 结果表明, 决策角度主效应显著,F(2,60)=4.56,MSE=104.92,p=0.01, η2=0.13,事后比较显示, 预期他人决策时决策表现分数显著低于为他人决策(p=0.01)和自我决策(p=0.03);自我决策与为他人决策表现分数无显著差异(p=0.84)。

图1 实验流程

2.6 讨论

实验1结果证明了假设一成立, 复杂情境中无意识思维方式下, 自我决策和为他人决策的决策表现分数显著高于预期他人决策, 为他人决策和自我决策的决策表现分数没有显著差异。预期他人决策时, 由于存在猜测他人采取何种视角的不确定过程,其决策的表现就会差于决策视角选择较容易的自我决策和为他人决策。实验结果也为复杂情境中无意识思维方式下不同决策角度下均存在两个决策视角, 决策视角独立于心理距离对决策者的决策表现产生影响提供了实验证据, 支持了 PDEH。且该实验结果用单一的解释水平理论无法解释, 根据解释水平理论, 心理距离越远, 决策表现越好, 即自我决策表现应差于预期他人决策, 这与实验结果相互冲突, 说明解释水平理论并不能很好地解释本实验结果, 但PDEH却可以进行解释。

然而, 实验1并未证明PDEH提出的决策视角选择与心理距离会同时对自我决策、为他人决策和预期他人决策的决策表现造成影响。同时, 实验 1采用了互为朋友的被试组, 控制了亲密度进行数据分析, 亲密度是否是影响因素还不能确定。实验 2将探讨以上问题。

表1 决策表现分数平均值(标准差)

3 实验2 决策视角与心理距离的共同作用

3.1 被试

54组(陌生人24组, 朋友30组)自愿参加实验的大学生, 2人或3人一组参加实验(共142人, 其中男生53人, 女生89人, 陌生人条件72人(24组3人组), 朋友条件70人(10组3人组, 20组2人组),年龄在19~23岁之间。所有被试均为右利手, 视力或矫正视力正常。且均未参加过实验材料评定, 也未参加过类似实验。

3.2 实验设计和实验材料

采用2(亲密度:陌生人/朋友)×3(决策角度:自我/为他人/预期他人)被试间实验设计。被试组分为陌生人组(24组)和朋友组(30组), 且同一被试组内的被试随机抽取决策角色自我决策、为他人决策和预期他人决策, 若 2人一组参加实验, 则随机一人扮演自我决策角色, 另一人则随机扮演为他人决策角色或预期他人决策角色, 分别接受不同的实验处理。因变量是被试的决策表现分数。采用自编假想课程A、B、C、D为实验材料进行实验。

3.3 实验程序

实验2的实验程序与实验1基本相同, 但有细微改变。被试在参加实验前被告知实验任务是课程选择, 然后被试组内的成员随机抽取决策角色。与实验1不同的是, 实验2中被试不需要填写亲密度量表。

实验程序是根据Bos等人(2011)的无意识思维研究范式中有意识思维实验部分设计而成, 与实验1不同的是, 实验 2中被试在信息呈现完之后的4 min里, 不需要做分心任务, 而是完成4 min的有意识思考, 他们需要思考4门课程给他们留下的印象, 并被告知在思考任务结束后, 需依据刚才呈现的课程信息, 对4门课程进行评分并做出相应的选择(具体指导语与实验1相同)。具体实验流程如图1(2)所示。

3.4 实验结果和分析

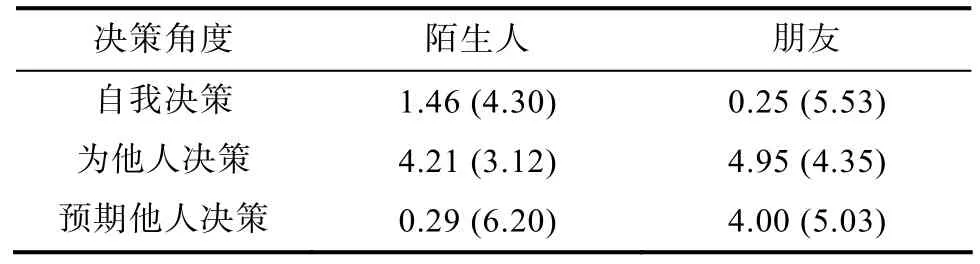

被试对高质量课程(课程A和C)和低质量课程(课程 B和 D)的态度评分差异为决策表现分数, 得到各实验条件下决策表现分数描述性统计结果如表2所示。

表2 决策表现分数平均值(标准差)

对表 2的数据进行 2(亲密度:陌生人/朋友)×3(决策角度:自我/为他人/预期他人)的方差分析, 结果表明, 亲密度主效应不显著,F(1,136)=1.72,MSE=41.02,p=0.19。决策角度主效应显著,F(2,136)=6.98,MSE=166.81,p< 0.01, η2=0.09,事后比较显示, 为他人决策时决策表现分数显著高于自我决策(p< 0.001), 为他人决策的决策表现分数显著高于预期他人决策(p=0.02), 但自我决策与预期他人决策的决策表现分数无显著差异(p=0.20)。亲密度与决策角度二者交互作用显著,F(2,136)=3.10,MSE=73.97,p=0.05, η2=0.04,即亲密度对决策表现的影响会随着决策角度的不同而不同。进一步简单效应显示, 当被试组为陌生人关系时, 决策角度对决策表现分数有显著影响,F(2,136)=4.06,MSE=97.06,p=0.02, η2=0.06,且为他人决策的决策表现分数高于自我决策(p=0.05, 达到边缘显著)和预期他人决策(p< 0.01), 但自我决策和预期他人决策的决策表现分数无显著差异(p=0.41)。当被试组为朋友关系时, 决策角度对决策表现分数有显著影响,F(2,136)=6.41,MSE=153.07,p< 0.01, η2=0.09, 且自我决策的决策表现分数显著低于为他人决策(p< 0.01)和预期他人决策(p< 0.01), 但为他人决策和预期他人的决策表现分数无显著差异(p=0.53)。

3.5 讨论

陌生人条件下, 自我决策和为他人决策的决策视角选择较为容易, 而预期他人决策的决策视角选择较困难; 同时还受到心理距离对决策表现的影响,因此三者的决策表现应为:为他人决策 > 自我决策, 为他人决策 > 预期他人决策。因此, 复杂情境有意识思维的陌生人条件下, 为他人决策表现分数显著高于自我决策和预期他人决策, 自我决策和预期他人决策表现无显著差异, 假设二成立。且该实验结果无法用单一的解释水平理论进行解释, 因为心理距离近的自我决策的决策表现反而优于心理距离较远的预期他人决策表现, 虽然统计结果没有显著差异, 但是有趋势。实验结果证明了决策视角选择和心理距离同时对不同角度的决策表现产生影响, 为PDEH的成立提供了进一步的实验证据。

在预期他人决策时, 朋友之间的相处经验会让决策者较容易地选择视角, 因此视角选择的难度会下降, 决策表现相应地变好, 自我决策、为他人决策和预期他人决策的决策表现主要受到心理距离的影响, 即复杂情境中有意识思维的朋友条件下, 为他人决策和预期他人决策的决策表现显著优于自我决策, 为他人决策和预期他人决策表现无显著差异。这说明亲密度的确是影响视角选择的因素之一。

4 综合讨论

自我决策、为他人决策和预期他人决策的表现在不同情境下存在差异, 虽然为他人决策和预期他人决策均属于他人决策, 但其决策表现在复杂情境无意识思维和有意识思维的陌生人条件下存在差异, 支持了刘永芳等人(2014)提出的为他人决策和预期他人决策存在本质差异的观点。

个体进行决策时, 与自我决策和预期他人决策相比, 为他人决策时在不同情境下较为稳定, 决策表现总体较好, 即当个体在决策时, 可以多问问他人意见, “当局者迷, 旁观者清”的说法有一定的道理。

个体在预期他人决策时, 复杂情境无意识思维方式下, 决策者会低估他人决策的表现, 即当我们不深思熟虑就预期他人的决策时常常会低估他人的决策表现; 复杂情境有意识思维的陌生人情境下,决策者预期他人决策较为准确, 即我们对于陌生人的决策在深思熟虑后会有一个比较准确的预测; 而复杂情境有意识思维的朋友条件下, 决策者会高估他人决策, 即个体常常会高估朋友的决策表现, 或许这就是“情人眼里出西施”的原因。

本研究得到了与以往研究部分一致的实验结果, 在复杂情境下的有意识思维思考时, 发现自我−他人决策的差异, 且为他人决策优于自我决策, 结果支持解释水平理论(Iyengar & Lepper, 2000; Jonas& Frey, 2003; Baron & Ritov, 2004; Zikmund- Fisher et al., 2006; Liviatan et al., 2008; Yan & Sengupta,2011; Lu et al., 2013; 刘翠翠, 陈彬, 刘磊鑫, 原献学, 汪祚军, 2013)。但不同情境下自我决策与为他人决策、预期他人决策的关系会发生改变, 这是解释水平理论无法解释的。同时, 在无意识思维方式下, 自我决策(心理距离为 0)的表现显著优于预期他人决策(心理距离较远), 实验结果与心理距离理论不一致。这一有趣的实验结果表明, 单纯运用心理距离对不同情境下的决策表现进行解释并不完善, 需要有新的理论假设对自我决策、为他人决策和预期他人决策的内在机制进行深入地分析。

本研究结合解释水平理论和心理理论提出PDEH, 认为在复杂情境中不同思维方式下自我决策、为他人决策和预期他人决策过程中均存在“第一人称视角”和“第三人称视角”的选择, 由于视角选择难度的不同和心理距离的影响, 决定了不同的决策表现, 并得到了实验结果的支持, 且在无意识思维方式下, 决策视角选择独立于心理距离作用于决策表现; 而在有意识思维方式下, 决策视角选择和心理距离同时作用于决策表现。该假设的提出弥补了以往解释水平理论的不足, 同时为心理理论中理论论和模仿论混合作用提供了实验证据, 对于决策理论的建构具有重要意义。

前人在自我−他人决策研究中发现熟悉性会影响决策结果(Stone & Allgaier, 2008; Garcia- Retamero& Galesic, 2012; 齐芳珠, 刘永芳, 2013; 张葳, 刘永芳, 孙庆洲, 胡启旭, 刘毅, 2014)。因此, 实验1排除了亲密度的影响, 将亲密度作为协变量对复杂情境无意识思维方式下的决策表现进行了分析。但实验2发现, 亲密度变化即当决策者与被决策者的关系由陌生人转变为朋友后, 为他人决策表现有变好的趋势, 这与前人研究结果不一致。研究者认为这是因为本研究采用了真实的决策对象, 被试3人一组或是 2人一组参加实验, 改变了其决策的动机。在朋友条件下, 虽然有较近的心理距离, 但是有较强的决策动机; 在陌生人条件下, 虽然有较远的心理距离, 但是决策的动机不强。

本研究结合无意识思维范式(Bos et al., 2011)对自我−他人决策差异进行了研究。通过范式的使用, 增加了决策情境(复杂情境)和决策思维方式(有意识思维和无意识思维)两个变量, 这在以往自我−他人决策领域中均没有涉及。无意识思维变量的引入巧妙地将决策视角选择和心理距离的影响分离开来, 证明了不同决策角度下均存在两个决策视角,且决策视角独立于心理距离作用于决策表现。同时,这一操作也给探究不同决策思维方式条件下自我−他人决策的差异带来了可能性。前人关于自我−他人决策差异的研究大多是营造简单的决策情境,如:Polman (2012b)让被试在有8种涂料(较少选项)或 35种涂料(较多选项)的色板上选择其中一种作为自己或他人卧室的涂料, 抑或是通过文字描述呈现一个事物的简短描述, 如:Lu等人(2013)让被试在两种餐劵中进行选择, 其中A餐劵高价值低可行,B餐劵高可行低价值。以往研究中的决策情境普遍存在比较简单的特点, 而且自我−他人决策的差异难以用量的形式表现出来, 也无法知晓两者具体的表现差异。而本研究结合无意识思维范式(Bos et al.,2011)营造了一个复杂的决策条件, 被试面对大量的信息条目, 且每门课程不仅仅是简单的优缺点数量的比较, 还加入了重要性这一维度, 同时决策表现也可以量化。现实中的决策情境, 往往不是一两条信息就可以涵盖的, 人们常常需要考虑同一类事物间的重要性、利弊等因素, 最后再做出决策。换言之, 复杂情境才是生活中常见的决策情境, 探讨该情境下的自我−他人决策差异, 意义更为重大。

在前人的研究中, 研究者对被试进行语言指导,如让其想象一个具体朋友(具体他人)或是普通大学生(抽象他人) (Stone & Allgaier, 2008)来进行研究;抑或是人为地对被试进行分类, 如让被试进行人格量表测量最终形成相似他人(徐惊蛰, 谢晓非, 2011;张葳等, 2014)。这两种改变被试心理距离的方法在生态效度上均存在一定的不足, 因为被试在为他人决策时始终都是处于一种想象的情境下, 与真实的他人决策是不同的。本研究采用了被试组即一组朋友或是一组陌生人共同参与实验, 这样, 为他人决策、预期他人决策时有具体的对象和明确的动机,从而提高了实验的生态效度。

本研究也存在一些在今后研究中需要解决的问题。首先, 研究中提出了PDEH以解释自我决策、为他人决策和预期他人决策三种决策表现的具体心理机制, 该假设在复杂情境中无意识思维决策条件下和有意识思维决策条件下得到了初步的证实,但是仍需要大量的实验研究为其提供进一步证据。

其次, 决策视角选择可能存在除亲密度以外的其他影响因素, 如决策者自身的人格特质(如场依存、场独立)、被决策者的社会经验(如社会地位)等。如果决策者是一个场依存性的人, 在预期他人决策时, 他就更加不容易选择出被决策者的决策视角, 其决策表现相比场独立性的决策者会更差; 而如果被决策者是高社会地位者, 如某些高层领导,已经习惯了为他人做出决策, 他人在预期他的决策时可能就可以较为容易地选择“第一人称视角”, 即“站在我的角度上, 我觉得他会选什么”进行决策,他人的预期决策表现就会较好。因此, 更多的影响因素仍待未来的研究给出答案, 或许只有搞清楚了决策视角选择的更多影响因素后, 才可以打开自我−他人决策差异的黑箱子。

最后, 研究中存在被试组别、性别、数量的问题。我们最初的设想是让被试以3人一组的形式参与实验, 但是朋友组3人一同报名参加实验的较少,所以实验中存在3人一组和2人一组的情况, 虽然被试的指导语相同, 都处在真实的选择环境下, 但3人在场和 2人在场结果是否会产生差异, 这是实验中没有很好控制的。同时也存在女性被试多于男性被试和被试量较少的情况。

5 结论

自我决策、为他人决策和预期他人决策在无意识思维和有意识思维方式下的决策表现存在差异。个体进行决策时, 与自我决策和预期他人决策相比,为他人决策时在不同情境下较为稳定, 决策表现总体较好。

个体在预期他人决策时, 复杂情境无意识思维方式下, 决策者会低估他人决策表现; 复杂情境有意识思维的陌生人条件下, 决策者预期他人决策较为准确; 复杂情境有意识思维的朋友条件下, 决策者会高估他人决策。

实验结果为PDEH提供了初步证据。PDEH在复杂情境中不同思维方式下的自我决策、为他人决策和预期他人决策过程中均存在“第一人称视角”和“第三人称视角”的选择, 由于视角选择难度的不同和心理距离的影响, 决定了不同的决策表现。在无意识思维方式下, 决策视角选择独立于心理距离作用于决策表现; 而在有意识思维方式下, 决策视角选择和心理距离同时作用于决策表现, 且亲密度是影响视角选择的因素之一。

Alba, J.W., & Marmorstein, H.(1987).The effects of frequency knowledge on consumer decision making.Journal of Consumer Research, 14(1), 14–25.

Baron, J., & Ritov, I.(2004).Omission bias, individual differences, and normality.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 94(2), 74–85.

Bos, M.W., Dijksterhuis, A., & van Baaren, R.B.(2011).The benefits of “sleeping on things”: Unconscious thought leads to automatic weighting.Journal of Consumer Psychology,21(1), 4–8.

Chang, C.C., Chuang, S.C., Cheng, Y.H., & Huang, T.Y.(2012).The compromise effect in choosing for others.Journal of Behavioral Decision Making, 25(2), 109–122.

Chen, W., Ding, J., & Yin, W.(2009).Study on integration of the interpretation models of theory of mind: A “Stageclassification” framework.Psychological Research, 2(3),26–32.

[陈巍, 丁峻, Yin, W.(2009).心理理论解释模型的整合实验:一个“阶段-分类”的框架.心理研究, 2(3), 26–32.]

Creswell, J.D., Bursley, J.K., & Satpute, A.B.(2013).Neural reactivation links unconscious thought to decision-making performance.Social Cognitive and Affective Neuroscience,8(8), 863–869.

Danziger, S., Montal, R., & Barkan, R.(2012).Idealistic advice and pragmatic choice: A psychological distance account.Journal of Personality and Social Psychology,102(6), 1105–1117.

Dijksterhuis, A., Bos, M.W., Nordgren, L.F., & van Baaren,R.B.(2006).On making the right choice: The deliberationwithout-attention effect.Science, 311(5763), 1005–1007.

Dijksterhuis, A., & van Olden, Z.(2006).On the benefits of thinking unconsciously: Unconscious thought can increase post-choice satisfaction.Journal of Experimental Social Psychology, 42(5), 627–631.

Dijksterhuis, A., Bos, M.W., van der Leij, A., & van Baaren,R.B.(2009).Predicting soccer matches after unconscious and conscious thought as a function of expertise.Psychological Science, 20(11), 1381–1387.

Ding, J., & Chen, W.(2009).Study of the theory of mind at thirty: Review and reflection.Psychological Exploration,29(1), 23–26.

[丁峻, 陈巍.(2009).心理理论研究三十年: 回顾与反思.心理学探新, 29(1), 23–26.]

Epstein, R.M., & Hundert, E.M.(2002).Defining and assessing professional competence.The Journal of the American Medical Association, 287(2), 226–235.

Garcia-Retamero, R., & Galesic, M.(2012).Doc, what would you do if you were me? On self-other discrepancies in medical decision making.Journal of Experimental Psychology:Applied, 18(1), 38–51.

Happé, F.G.E., Winner, E., & Brownell, H.(1998).The getting of wisdom: Theory of mind in old age.Developmental Psychology, 34(2), 358–362.

Iyengar, S.S., & Lepper, M.R.(2000).When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing?Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 995–1006.

Jonas, E., & Frey, D.(2003).Information search and presentation in advisor–client interactions.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 91(2), 154–168.

Kogut, T., & Beyth-Marom, R.(2008).Who helps more? How self-other discrepancies influence decisions in helping situations.Judgment and Decision Making, 3(8), 595–606.

Kray, L.J.(2000).Contingent weighting in self-other decision making.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 83(1), 82–106.

Kray, L., & Gonzalez, R.(1999).Differential weighting in choice versus advice: I’ll do this, you do that.Journal of Behavioral Decision Making, 12(3), 207–218.

Liu, C.C., Chen, B., Liu, L.X., Yuan, X.X., & Wang, Z.J.(2013).Does standers-by always see more than gamesters?A review on the self-other decision making differences.Advances in Psychological Science, 21(5), 879–885.

[刘翠翠, 陈彬, 刘磊鑫, 原献学, 汪祚军.(2013).当局者迷,旁观者清?自我-他人决策的理性差异及其机制.心理科学进展, 21(5), 879–885.]

Liu, Y.F., Wang, P., Zhuang, J.Y., Zhong, J., Sun, Q.Z., & Liu,Y.(2014).Self-other differences in decision-making:Questions, studies and reflection.Advances in Psychological Science, 22(4), 580–587.

[刘永芳, 王鹏, 庄锦英, 钟俊, 孙庆洲, 刘毅.(2014).自我-他人决策差异: 问题、研究与思考.心理科学进展, 22(4),580–587.]

Liviatan, I., Trope, Y., & Liberman, N.(2008).Interpersonal similarity as a social distance dimension: Implications for perception of others’ actions.Journal of Experimental Social Psychology, 44(5), 1256–1269.

Lu, J.Y., Xie, X.F., & Xu, J.Z.(2013).Desirability or feasibility: Self-other decision-making differences.Personality and Social Psychology Bulletin, 39(2), 144–155.

Nan, X.L., & Heo, K.(2007).Consumer responses to corporate social responsibility (CSR) initiatives: Examining the role of brand-cause fit in cause-related marketing.Journal of Advertising, 36(2), 63–74.

Polman, E.(2010).Information distortion in self-other decision making.Journal of Experimental Social Psychology,46(2), 432–435.

Polman, E.(2012a).Self-other decision making and loss aversion.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 119(2), 141–150.

Polman, E.(2012b).Effects of self-other decision making on regulatory focus and choice overload.Journal of Personality and Social Psychology, 102(5), 980–993.

Qi, F.Z., & Liu, Y.F.(2013).Risk preferences under the pros and cons situations: The roles of social distance and decision maker.(Unpublished undergraduate thesis).East China Normal University, Shanghai.

[齐芳珠, 刘永芳.(2013).得失情境下决策者角色与社会距离对风险偏好的影响(本科毕业论文).华东师范大学,上海.]

Sloman, S.A.(1996).The probative value of simultaneous contradictory belief: Reply to Gigerenzer and Regier(1996).Psychological Bulletin, 119(1), 27–30.

Stone, E.R., & Allgaier, L.(2008).A social values analysis of self–other differences in decision making involving risk.Basic and Applied Social Psychology, 30(2), 114–129.

Stone, E.R., Choi, Y., de Bruin, W.B., & Mandel, D.R.(2013).I can take the risk, but you should be safe:Self-other differences in situations involving physical safety.Judgment and Decision Making, 8(3), 250–267.

Sun, Y., Li, S., & Yin, X.L.(2007).Two systems in decision-making and reasoning: Heuristic system and analytic system.Advances in Psychological Science, 15(5),721–726.

[孙彦, 李纾, 殷晓莉.(2007).决策与推理的双系统——启发式系统和分析系统.心理科学进展, 15(5), 721–726.]

Trope, Y., & Liberman, N.(2003).Temporal construal.Psychological Review, 110(3), 403–421.

Xiong, Z.H., & Li, Q.W.(2001).On the three interpretive theories of the development of child's theory of mind.Journal of East China Normal University (Educational Sciences), 20(2), 70–77, 90.

[熊哲宏, 李其维.(2001).模拟论、模块论与理论论: 儿童“心理理论”发展的三大解释理论.华东师范大学学报(教育科学版), 20(2), 70–77, 90.]

Xu, J.Z., & Xie, X.F.(2011).Self–other decision making difference: A construal level perspective.Acta Psychologica Sinica, 43(1), 11–20.

[徐惊蛰, 谢晓非.(2011).解释水平视角下的自己–他人决策差异.心理学报, 43(1), 11–20.]

Yan, D.F., & Sengupta, J.(2011).Effects of construal level on the price-quality relationship.Journal of Consumer Research, 38(2), 376–389.

Zhang, W., Liu, Y.F., Sun, Q.Z., Hu, Q.X., & Liu, Y.(2014).Risk preference in making romantic relationship decisions for others with different psychological distance.Acta Psychologica Sinica, 46, 1580–1590.

[张葳, 刘永芳, 孙庆洲, 胡启旭, 刘毅.(2014).异性交友决策任务上为不同心理距离他人决策的风险偏好.心理学报, 46, 1580–1590]

Zikmund-Fisher, B.J., Sarr, B., Fagerlin, A., & Ubel, P.A.(2006).A matter of perspective: Choosing for others differs from choosing for yourself in making treatment decisions.Journal of General Internal Medicine, 21, 618–622.