特质愤怒对攻击行为的影响:基于综合认知模型的视角

2017-02-01侯璐璐王焕贞李长燃

侯璐璐 江 琦 王焕贞 李长燃

(1西南大学心理学部, 心理健康教育中心, 重庆 400715) (2南京大学社会学院心理学系, 南京 210023)

1 引言

2016年3月17日, 最高人民法院对2015年全国法院审理的案件信息进行公布, 数据显示暴力犯罪案件虽有下降, 但是仍然占刑事案件的13.71%。暴力行为是攻击行为的极端形式(Anderson &Bushman, 2002), 研究表明, 攻击行为较多的个体更容易产生暴力行为乃至暴力犯罪(Kabasakal &Baş, 2010)。因此, 长期以来, 攻击行为都是心理学和社会学研究领域的热点和难点问题。

攻击行为(aggressive behavior)是指指向另一个个体, 意图并对其造成实质性伤害的行为(Anderson& Bushman, 2002)。Anderson 和 Bushman (2002)认为个人因素和情境因素共同影响认知过程, 进而引发攻击行为。个人因素包括个体的信念、态度、人格特质等, 其中, 特质愤怒作为一种重要的人格特质, 对攻击行为的预测作用受到广泛的关注(Bettencourt, Talley, Benjamin, & Valentine, 2006;Ramírez & Andreu, 2006)。Spielberger (1988)在状态−特质愤怒理论(State-Trait Anger Theory)中把愤怒分为状态愤怒和特质愤怒, 并将特质愤怒(trait anger)定义为存在于个体内部的稳定的去情境化的愤怒的倾向, 是一种在愤怒的频率、持续时间和强度上持久而稳定的人格特质。已有研究表明, 青少年暴力犯的特质愤怒得分显著高于正常群体(陶琳瑾, 2011), 特质愤怒对攻击行为具有显著的预测作用(刘文文, 江琦, 任晶晶, 李树芳, 徐雅珮, 2015),高特质愤怒个体更容易在驾驶、工作和家庭中出现攻击行为(Maldonado, Watkins, & DiLillo, 2015;Nesbit & Conger, 2012; Hepworth & Towler, 2004)。

但是, 在生活中, 面对同样的冲突情境, 为什么那些特质愤怒水平较高的人倾向于选择拍案而起, 而那些特质愤怒水平较低的人却能够泰然处之呢?综合认知模型(Integrative Cognitive Model,ICM; Wilkowski & Robinson, 2008a)在整合已有理论模型和实证依据的基础上, 探讨了在情境的刺激下, 不同人格特质(特质愤怒)的个体在敌意解释、反思注意和努力控制过程等方面的差异, 并进一步分析了这些差异如何导致不同的行为结果, 从而构建了一个综合的模型来解释特质愤怒预测攻击行为的内部认知机制。无疑, ICM为我们理解特质愤怒对攻击行为的影响提供了新的视角。

1.1 敌意认知与愤怒沉思的多重中介作用

ICM认为当敌意情境出现时, 个体首先对情境进行自动化加工, 形成一个整体的解释, 如果该情境被解释为敌意的, 则会出现愤怒和攻击行为。在此过程中, 存在个体差异, 高特质愤怒的个体更容易对情境形成带有敌意偏见的解释, 敌意解释形成之后可以直接诱发愤怒情绪, 进而导致攻击行为的表达。实证研究的结果也表明, 在模糊情境下, 特质愤怒水平较高的个体更容易形成带有敌意偏见的解释(de Jong, 2014; Wilkowski & Robinson,2008b), 这种敌意解释的倾向是攻击行为的一个重要预测变量(Dodge et al., 2015)。研究者将个体这种自动化和长期性的敌对想法和敌意解释偏向称作敌意认知(hostile cognition; Snyder, Crowson, Houston,Kurylo, & Poirier, 1997)。

其次, ICM认为高特质愤怒的个体更容易进入与敌意情境相关的沉思中, 并很难从这种沉思过程中分心, 愤怒沉思放大了愤怒情绪和攻击行为的表达。愤怒沉思(anger rumination)是指对愤怒事件进行无意的反复思考的倾向(Sukhodolsky, Golub, &Cromwell, 2001), 包括对愤怒情绪的注意、对愤怒事件的原因和结果的反复思考以及对过去愤怒事件的回忆。已有的实证研究也发现, 特质愤怒与愤怒沉思关系密切(Sukhodolsky et al., 2001), 高特质愤怒个体有对敌意刺激进行注意的偏好倾向(罗亚莉, 张大均, 2011), 这种倾向会导致个体对愤怒事件相关的沉思(Wilkowski & Robinson, 2008a)。Peters等人(2015)的研究发现愤怒沉思可以有效预测攻击行为。其他研究则采用自我报告(Denson,Pedersen, & Miller, 2006)、行为实验(Gerin, Davidson,Christenfeld, Goyal, & Schwartz, 2006)和脑成像(Denson, Pedersen, Ronquillo, & Nandy, 2009)的方法一致地表明了个体一旦进入到愤怒沉思中, 愤怒情绪会被放大和延长, 攻击行为也会进一步增强。

综上所述, 敌意认知和愤怒沉思在特质愤怒对攻击行为的预测中起着重要的作用。有研究者进一步认为, 高特质愤怒个体由于具有敌意认知倾向,这种倾向也会促使他们更有可能有选择地持续注意敌意事件发生的原因以及愤怒的情绪体验, 并对这种过程进行重复加工, 即进入愤怒沉思, 愤怒沉思则继续放大和增强攻击行为(杨丽珠, 杜文轩,沈悦, 2011)。因此, 根据已有理论和实证研究结果,我们认为, 高特质愤怒个体倾向于对模糊情境进行敌意解释, 这种认知倾向(即敌意认知)一方面直接影响攻击行为, 另一方面通过愤怒沉思的过程进一步放大和增强了攻击行为。据此, 我们尝试提出假设 H1:敌意认知和愤怒沉思在特质愤怒与攻击行为之间起着复杂的多重中介作用, 敌意认知不仅直接影响攻击行为还可以通过影响愤怒沉思进而影响攻击行为。

1.2 认知重评的调节作用

不同于以往的理论模型(如, 一般攻击模型,Anderson & Bushman, 2002)只考察了自动化的认知过程, 而忽略个体的主观能动性在攻击行为产生过程中的作用, ICM提出了高、低特质愤怒个体攻击行为存在差异的第三个重要因素——努力控制。一项元分析研究表明, 努力控制与反社会的行为倾向之间存在负相关关系(Morgan & Lilienfeld, 2000)。高努力控制者可以压制在敌意情境中愤怒和攻击行为的自动化优势反应(Eisenberg, Smith, Sadovsky,& Spinrad, 2004)。具体来说, 在敌意情境中, 努力控制可以通过认知重评、分心、反应抑制三种方式分别干扰敌意认知、愤怒沉思和攻击行为的过程来减弱特质愤怒与攻击行为之间的连接。认知重评(cognitive reappraisal)是指以一种客观、中性、积极的方式去思考事件(Gross & Thompson, 2007), 其主要特征是对当前情境进行重新评估。实证研究的结果也表明, 当给被试呈现一些合理的额外信息(如, 收到挑衅者的道歉或者得知对方处于不好的情绪中)时, 被试对挑衅者的攻击行为会下降(Barlett& Anderson, 2011)。所以有研究者认为, 认知重评通过用合理的、非敌意的解释代替自动化的敌意解释(即敌意认知)可以有效地降低个体的攻击行为(Denson, 2015)。据此, 我们提出假设H2:认知重评在敌意认知对攻击行为的影响中起着调节作用。

然而, 正如杨丽珠等人(2011)所指出的那样,由于 ICM 总体而言还是一个理论框架, 尚缺乏明确的实证证据, 主要靠侧面推论的理论假设也可能存在一定的局限性。例如, 认知重评是否只能对敌意认知过程进行干扰呢?随着样本群体某些特质(例如, 认知重评)的变化, 特质愤怒影响攻击行为的机制是否也会随之发生变化呢?目前对认知重评的研究主要集中在对情绪尤其是愤怒、焦虑等具体的负性情绪的调节上。例如, 研究表明在外界环境激发的条件下, 当给予认知重评的指导语时, 被试可以调节即时的状态愤怒(Memedovic, Grisham,Denson, & Moulds, 2010; Mauss, Cook, Cheng, &Gross, 2007), 并且认知重评水平较高的个体有着更少的愤怒等负性情绪(Mauss et al., 2007)。根据评估理论的观点, 对当前情境的思考和评估方式决定了情绪的类型和强度(Scherer, Schorr, & Johnstone,2001), 由于愤怒沉思与愤怒情绪的保持和放大有关, 而认知重评与愤怒情绪的向下调节有关(Ray,Wilhelm, & Gross, 2008), 因此我们推断愤怒沉思的过程可能会因为认知重评水平的不同而发生变化。也就是说, 对于认知重评水平较低的个体来说,特质愤怒对攻击行为的影响可能要通过敌意认知和愤怒沉思的多重中介作用; 而对于认知重评水平较高的个体来说, 特质愤怒对攻击行为的预测作用则仅通过敌意认知的中介作用。因此, 在探讨认知重评在敌意认知与攻击行为之间关系的基础上, 我们进一步探讨认知重评是否影响特质愤怒预测攻击行为的作用机制。

综上所述, 本研究拟探讨特质愤怒、敌意认知、愤怒沉思、认知重评和攻击行为之间的关系。根据ICM 的理论假设, 结合已有的实证研究, 我们提出假设H1和H2。本研究旨在对特质愤怒影响攻击行为的机制进行系统的探讨, 以期为 ICM 提供综合的实证依据, 同时为有效控制高特质愤怒个体的攻击行为提供实践上的指导。

2 研究方法

2.1 研究被试

采用随机抽样的方式选取重庆市西南大学的800名大学生为被试, 共发放问卷800份, 回收777份, 回收率为 97%, 剔除部分问卷回答不完整、答案全部一致或者具有明显规律的虚假作答问卷, 最终获得有效问卷742份。其中男生164人, 女生572人, 还有5人未标明性别。被试年龄在16~25岁之间, 平均年龄为19.98 (SD

= 1.02)岁。其中, 大一年级173人, 大二年级531人, 大三年级19人, 大四年级18人, 其中一人未注明年级。2.2 研究工具

2.2.1 特质愤怒量表(TAS)

采用 Spielberger (1988)编制的特质愤怒量表(The Trait Anger Scale, TAS), 包含气质型愤怒和反应型愤怒两个分量表, 共10个条目。量表采用Likert 4 点计分方式, 从“几乎不” (得 1 分)到“总是” (得 4分), 得分越高表明其越易愤怒。经过中文版的修订(罗亚莉, 张大均, 刘云波, 刘衍玲, 2011), 该量表在大学生群体中有良好的信度和效度。总量表、气质型愤怒量表、反应型愤怒量表的 α系数分别为0.80、0.80、0.69。4周后的重测信度分别为0.83、0.80、0.70。经检验, 总量表、气质型愤怒量表、反应型愤怒量表在本研究中的 α系数分别为 0.84、0.85、0.75, 问卷修订后的结构效度良好, 验证性因素分析的拟合指数:c/df

= 4.63, GFI = 0.96, CFI =0.95, TLI = 0.93, RMSEA = 0.07。2.2.2 敌意认知问卷

对敌意认知的测量参照以往研究者的做法(刘文文等, 2015), 采用攻击性问卷的敌意维度, 共 8个条目。问卷的计分方法与攻击性问卷一致(见下文)。该量表具有良好的信度, 敌意认知分量表的α系数为0.77 (Buss & Perry, 1992)。经检验, 本研究中, 敌意认知量表的α系数为0.76。

2.2.3 愤怒沉思问卷(ARS)

采用 Sukhodolsky等人(2001)编制的愤怒沉思问卷(Anger Rumination Scale, ARS), 包含事后愤怒、报复想法、愤怒记忆和事因理解四个分量表, 共19个条目。采用Likert 4点计分的方式, 从“从不”(得 1 分)到“总是” (得 4 分), 得分越高, 代表个体的愤怒沉思水平越高。该量表具有良好的信度和效度,总量表、事后愤怒量表、报复想法量表、愤怒记忆量表和事因理解量表的α系数分别为0.93、0.86、0.72、0.85、0.77。1个月之后总量表的重测信度为0.77。由于报复想法的题目与攻击行为存在很高的共线性, 因此考虑将其删除, 在本研究中使用事后愤怒、愤怒记忆和事因理解3个维度。经检验, 删除“报复想法”这一维度后, 本研究中总量表、事后愤怒量表、愤怒记忆量表和事因理解量表的α系数分别为0.90、0.81、0.80、0.70。问卷修订后的结构效度良好, 验证性因素分析的拟合指数:c/df

= 4.43,GFI = 0.93, CFI = 0.93, TLI = 0.91, RMSEA = 0.07。2.2.4 认知重评问卷

采用Gross和John (2003)编制的情绪调节问卷(Emotion Regulation Questionnaire, ERQ)中的认知重评分量表, 共6个条目。采用Likert 7点计分的方式, 从“非常不同意” (得 1 分)到“非常同意” (得 7分), 得分越高表示越多的使用这种情绪调节方式。经过中文版的修订(史宁, 2012), 有较好的信度, 认知重评分量表的α系数为0.79。经检验, 在本研究中, 认知重评量表的α系数为0.84。

2.2.5 攻击行为问卷

采用Buss和Perry (1992)编制的攻击性问卷(The Aggression Questionnaire, AQ), 包含身体攻击、言语攻击、愤怒和敌意认知四个分量表, 共 29个条目。前 14个项目包含身体攻击、言语攻击两个维度测量个体攻击行为, 后 15个项目包含愤怒和敌意两个维度测量个体攻击性的内在状态, 即攻击性情绪和认知。由于本研究中探讨的攻击行为是指采用面对面的直接攻击形式, 即身体攻击和言语攻击等外部攻击行为。因此, 采用攻击性问卷的前两个维度——身体攻击和言语攻击, 共14个题目。问卷采用Likert 5点计分方式, 从“完全不符合” (得1分)到“完全符合” (得5分), 得分越高表明攻击行为越频繁。该量表具有良好的信度和效度。总量表、身体攻击量表、言语攻击量表的α系数分别为0.89、0.85、0.72。9周之后的重测信度分别为0.80、0.80、0.76。经过探索性因素分析和验证性因素分析, 其中身体攻击的第 16题因素载荷极低, 因此考虑将其删除。经检验, 在删除该题后, 总量表、身体攻击量表、言语攻击量表在本研究中的α系数分别为0.79、0.76、0.62。问卷修订后的结构效度良好, 验证性因素分析的拟合指数:c/df

= 4.04, GFI = 0.95,CFI = 0.90, TLI = 0.87, RMSEA = 0.06。2.3 施测过程与数据处理

采用统一指导语, 由经过专业培训的心理学专业研究生对调查对象进行集体或个体施测, 并向被试说明问卷的保密性、填写的真实性、填写的注意事项以及填写方法, 在被试理解后单独作答, 完成后当场收回问卷。整个测试流程大约 10分钟。对不符合条件的被试进行剔除, 然后用SPSS 16.0和AMOS 17.0进行数据处理与分析。

首先, 进行描述性统计分析并且采用Pearson

相关分析对各主要变量之间的相关关系进行探讨。然后, 在相关分析的基础上, 采用结构方程技术,对特质愤怒与攻击行为之间的关系以及敌意认知与愤怒沉思的中介作用进行分析。最后, 根据调节效应的检验方法, 采用多群组分析对认知重评的调节效应进行分析。此外, 根据温忠麟、侯杰泰和马什赫伯特(2004)的建议, 将近似误差均方根(RMSEA)在0.08以下, 比较拟合指数(CFI)、非规范拟合指数(TLI)等指数在0.90以上作为拟合指数良好的标准。2.4 共同方法偏差检验

为了避免共同方法偏差对结果的影响, 我们在施测过程中对问卷的反应方式、反应语句、作答时的匿名性、保密性等进行程序控制。问卷回收之后, 我们进行了Harman单因素检验(Podsakoff, Mackenzie,Lee, & Podsakoff, 2003), 即对所有题目进行探索性因素分析, 结果显示, 未旋转主成分分析共有11个因子的特征值大于1且第一个因子解释的变异量仅为11.11%, 根据Ashford和Tsui (1991)的判定标准,如果得到了多个特征值大于1的因子且第一个因子解释的变异量不超过40%, 则表明共同方法变异不严重。因此, 本研究的共同方法偏差问题不严重。

在 Harman单因素检验的基础上, 进一步使用了“控制未测单一方法潜因子法”对共同方法进行检验(熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞, 2012)。具体而言, 就是将所有题目除了负荷在所属构念因子上, 还负荷在同一未知的方法潜因子上, 然后比较两个模型的差异。结果显示, 原模型拟合指数为:c/df

= 2.43, GFI = 0.85, CFI = 0.87, TLI = 0.86,RMSEA = 0.04; 加入共同方法因子后, 模型拟合指数为:c/df

= 2.01, GFI = 0.87, CFI = 0.89, TLI =0.87, RMSEA = 0.04。虽然 Δc/Δdf

显著, 但是两模型的拟合指数相差不大, 因此可以认为本研究中的共同方法偏差问题不严重。3 结果

3.1 描述性统计与相关分析

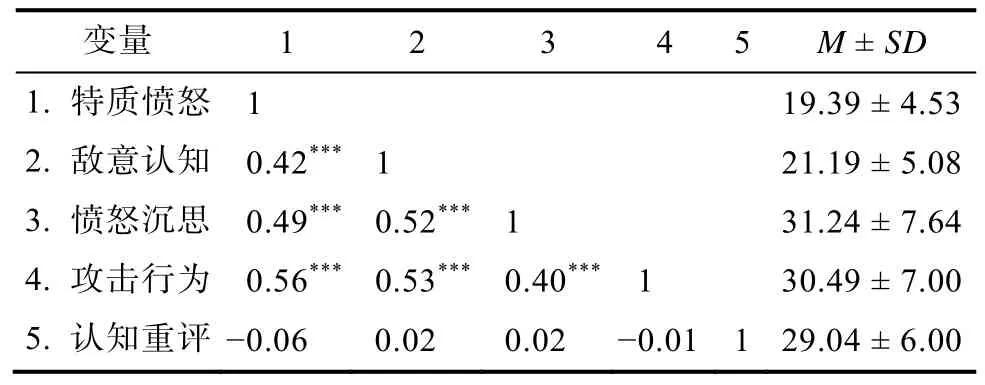

对主要变量及其维度进行Pearson

相关分析发现, 除认知重评以外, 各主要变量之间呈显著的正相关关系。具体而言, 特质愤怒与敌意认知、愤怒沉思、攻击行为显著正相关; 敌意认知与愤怒沉思、攻击行为显著正相关; 愤怒沉思与攻击行为显著正相关; 认知重评与各主要变量之间相关均不显著,如表1所示。3.2 特质愤怒影响攻击行为的多重中介模型检验和分析

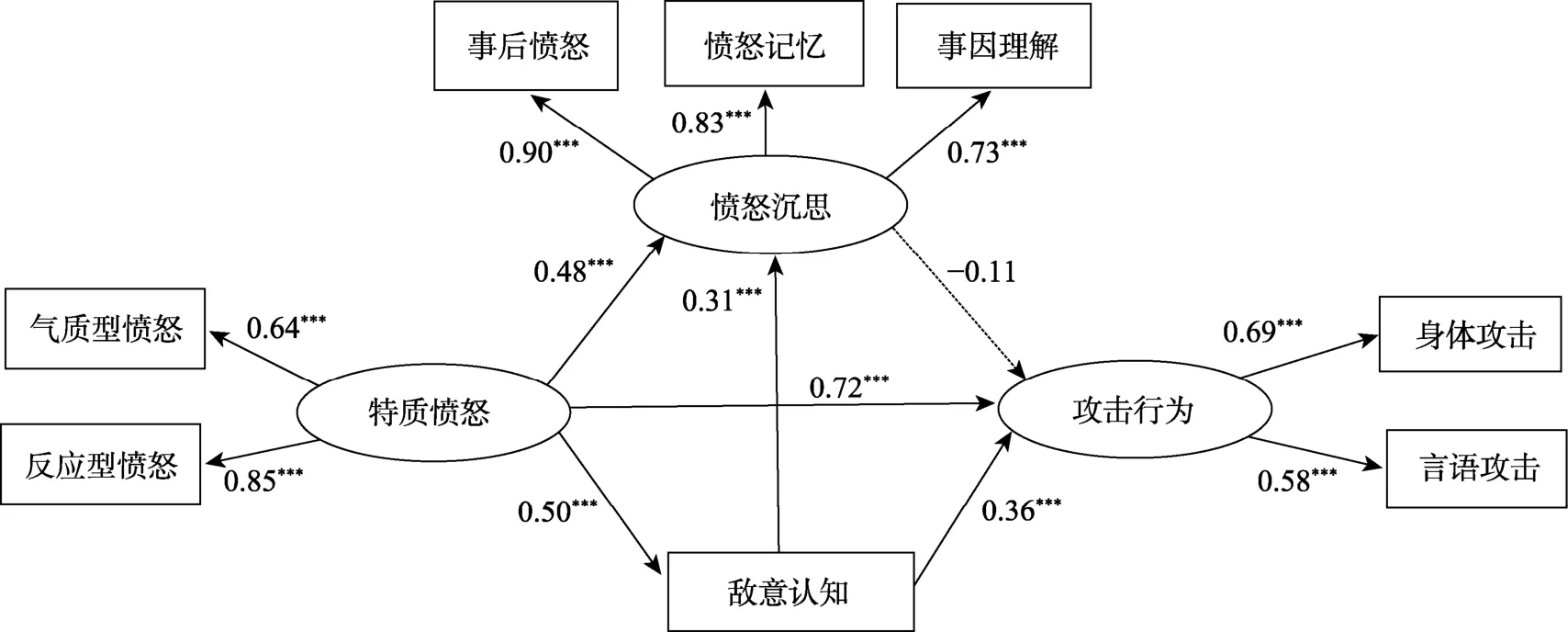

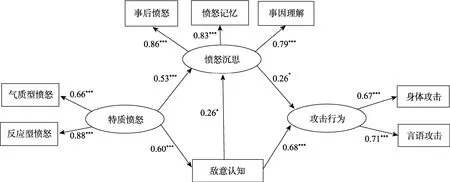

根据相关分析的结果可知, 特质愤怒、敌意认知、愤怒沉思与攻击行为之间两两相关, 符合多重中介模型检验的要求, 因此, 进一步采用结构方程模型, 以特质愤怒为自变量、攻击行为为因变量,探讨敌意认知与愤怒沉思的中介效应。结果发现,该模型的拟合指数良好:χ/df =

4.44, RMSEA =0.07, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, IFI = 0.99, CFI =0.98, TLI = 0.96。进一步对模型中的路径进行分析发现(见图 1), 特质愤怒对攻击行为有显著的预测作用(β=

0.72,t =

8.06,p

< 0.001), 特质愤怒到敌意认知(β=

0.50,t =

11.28,p

< 0.001)、敌意认知到攻击行为(β=

0.36,t =

7.11,p

< 0.001)之间的路径系数显著, 特质愤怒到愤怒沉思(β=

0.48,t =

9.60,p

< 0.001)、敌意认知到愤怒沉思(β=

0.31,t =

8.01,p

< 0.001)之间的路径系数显著, 而愤怒沉思到攻击行为之间的路径系数不显著(β=

−0.11,t =

−1.66,p

= 0.10)。这一结果表明, 敌意认知在特质愤怒与攻击行为之间起到中介作用(中介效应值ab

= 0.18,Z

= 6.99,p

< 0.001), 中介效应值占总效应的19.8%。另外, 敌意认知在特质愤怒与愤怒沉思之间起到中介作用(中介效应值ab

= 0.16,Z

= 6.12,p

< 0.001),中介效应占总效应的25%。

表1 各主要变量之间的相关关系

3.3 认知重评的调节作用分析

Marsh, Wen和Hau (2004)认为, 理想的调节变量与自变量以及因变量之间的相关都不高, 相关分析的结果显示认知重评与各主要变量之间相关关系都不显著, 因此符合调节效应检验的要求。为了考察认知重评的调节作用以及调节模式, 以“认知重评”作为分组变量, 进行结构方程多群组分析。具体而言, 选取高认知重评组、低认知重评组分别与图1的模型进行拟合, 以此分析该模型在不同水平的认知重评上是否有显著差异。根据模型多组比较的要求(温忠麟, 侯杰泰, 马什赫伯特, 2003), 定义以下相互嵌套的3个模型:

模型1 (未设限模型):对于不同的组别, 定义相同的模型结构, 对模型中的各个参数不加任何限制;

模型2 (测量模型):在模型1的基础上, 将不同组别的测量模型部分的路径系数限制为相等;

模型3 (结构模型):在模型2的基础上, 将不同组别的结构模型部分的路径系数限制为相等。

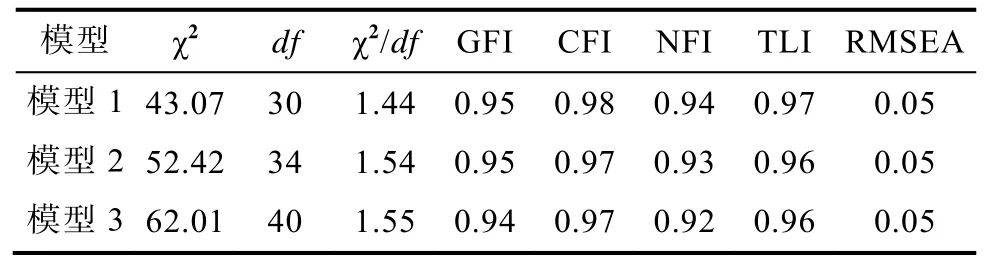

结果发现, 模型1、模型2和模型3的“模型与数据拟合”情形较好(见表2), 进一步分析显示, 高、低认知重评组在测量模型上差异不显著, Δc/Δdf

=2.34,p

> 0.05; 在结构模型上有显著差异, Δc/Δdf

=1.89,p

< 0.05。参数匹配的结果表明, “敌意认知”到“攻击行为”的路径系数在两组之间存在显著差异(p

<0.05)。简单斜率检验的结果表明, 当认知重评水平较低时(Z

≤ −1), 随着敌意认知水平的增加,个体的攻击行为呈上升趋势(β=

0.66,t =

14.4,p

<0.001), 即敌意认知增加一个标准差, 攻击行为增加0.66个标准差; 当认知重评水平较高时(Z

≥1), 随着敌意认知水平的增加, 个体的攻击行为也呈上升趋势(β=

0.42,t =

9.51,p

< 0.001), 然而敌意认知增加一个标准差, 攻击行为增加0.42个标准差。即敌意认知对攻击行为的预测作用随着认知重评水平的不同而不同。此外, 路径系数的结果显示, 高、低认知重评组均有多条路径系数较低, 甚至路径系数不显著。因此, 有必要对高、低认知重评组建立不同的结构方程模型以进一步考察特质愤怒、敌意认知、愤怒沉思与攻击行为之间的关系模式。

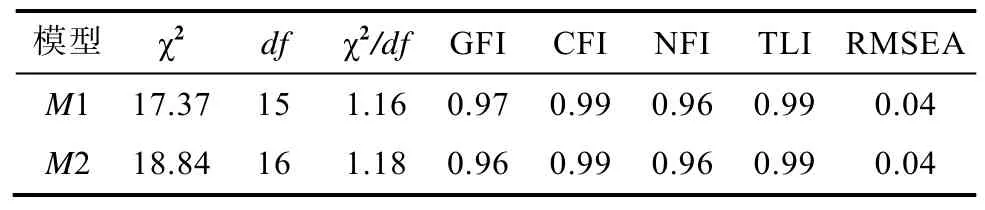

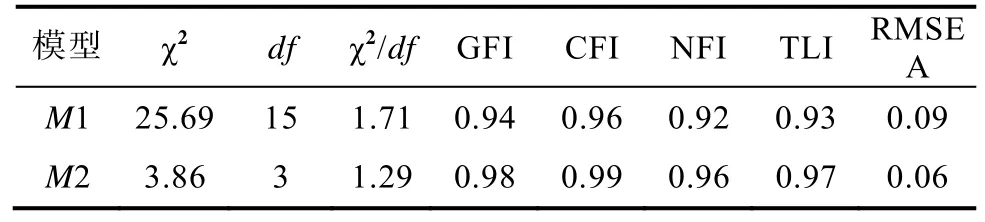

低认知重评组与基准模型的具体拟合结果见表 3。由表 3可知, 低认知重评组的基准模型(M

1)拟合指数较好, 但是路径分析的结果表明, 对于低认知重评组, 特质愤怒对攻击行为的直接预测路径变得不显著, 因此考虑将其删除, 删除后(M

2), 各条路径系数均显著, 模型拟合指数也非常理想。因此, 最后确定M

2为低认知重评组的结构模型, 具体结果见图2。由图2可知, 特质愤怒对敌意认知(β=

0.60,t =

5.48,p

< 0.001)、敌意认知对攻击行为(β=

0.68,t =

5.75,p

< 0.001)的预测作用显著; 特质愤怒对愤怒沉思(β=

0.53,t =

3.64,p

< 0.001)、愤怒沉思对攻击行为(β=

0.26,t =

2.15,p

< 0.05)的预测作用显著; 另外, 敌意认知对愤怒沉思(β=

0.26,t =

2.34,p

< 0.001)的预测作用也显著。也就是说, 对于低认知重评组来说, 敌意认知在特质愤怒与攻击行为之间起完全的中介作用(ab

= 0.41,Z

= 4.55,p

< 0.001),愤怒沉思也在特质愤怒与攻击行为之间起完全的中介作用(ab

= 0.14,Z

= 2.33,p

< 0.05), 特质愤怒还可以通过敌意认知对愤怒沉思的作用对攻击行为产生预测作用, 这条路径的中介效应值为0.04。三条路径的总效应值为0.59, 即敌意认知和愤怒沉思在特质愤怒和攻击行为之间起完全中介的作用,中介效应值分别占总效应的69.49%和23.73%。

图1 特质愤怒、敌意认知、愤怒沉思和攻击行为之间的关系模型

表2 各模型拟合指数

表3 低认知重评组拟合指数(n = 119)

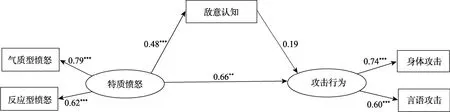

高认知重评组与基准模型的具体拟合结果见表4。由表 4可知, 高认知重评组与基准模型(M

1)的拟合程度一般, 并且对路径系数的检验结果显示,M

1中愤怒沉思对攻击行为等多条路径的路径系数不显著。因此, 我们逐步删除不显著的路径, 最后确定M

2作为高认知重评组的中介模型, 该模型明显优于基准模型(Δc/Δdf

= 1.82,p

< 0.05), 并且拟合指数非常理想(见表4)。由图3可知, 在高认知重评组的中介模型中, 愤怒沉思这一变量被删除, 并且敌意认知到攻击行为的预测作用也不显著, 也就是说对于高认知重评组的被试来说, 特质愤怒主要通过其直接效应预测攻击行为。4 讨论

图2 低认知重评组的特质愤怒、敌意认知、愤怒沉思和攻击行为之间的关系模型

马加爵事件之后, 国内外的校园暴力事件进入人们的眼球。这些校园暴力事件的发生不仅影响了大学生自我价值的实现, 也影响了社会的安定。因此, 有必要对大学生的攻击行为进行充分研究。ICM 在整合原有关于攻击行为的理论模型的基础上, 探讨了特质愤怒水平不同的个体攻击行为出现差异的内部机制, 具有结构清晰、综合性强等优点。然而该模型至今还缺乏综合的实证证据。因此, 本研究基于 ICM, 采用问卷调查的方法, 通过建立结构方程模型以及多群组分析考察了特质愤怒与攻击行为之间的关系, 以及敌意认知、愤怒沉思的中介作用与认知重评的调节作用。

表4 高认知重评组拟合指数(n = 94)

4.1 特质愤怒、敌意认知、愤怒沉思、认知重评与攻击行为的关系

相关分析的结果表明, 特质愤怒、敌意认知、愤怒沉思与攻击行为之间两两相关, 与 ICM 的理论假设相符。然而, 根据ICM的理论假设, 高、低特质愤怒个体的努力控制水平存在差异, 而在本研究的相关分析中未发现特质愤怒与认知重评的负相关关系。针对这一结果, 我们认为有两点原因:首先, 使用的测量工具不同, 如Tangney, Baumeister和Boone (2004)采用了自编的自我控制问卷得到自我控制与特质愤怒的负相关关系, Martin和Dahlen(2005)则采用了认知情绪调节问卷中的积极重评维度得到特质愤怒与积极的认知重评负相关, 与本研究中使用的测量工具均不同; 其次, 认知重评与特质愤怒之间的关系可能受到年龄的影响。罗利和黄敏儿(2016)的研究表明, 当采用全样本时, 认知重评可以负向预测负性情绪, 而当只使用青年组的样本时, 认知重评对负性情绪的预测作用不显著。大学生处于青年阶段, 因此出现认知重评与特质愤怒相关不显著的结果, 与罗利和黄敏儿(2016)的研究结果基本一致。当然, 愤怒作为一种负性情绪与认知重评的关系是否存在年龄差异也有待进一步的考察。

4.2 敌意认知与愤怒沉思的多重中介作用

进一步的中介效应分析的结果表明, 特质愤怒可以直接预测攻击行为, 并且可以通过敌意认知的中介作用对攻击行为产生影响, 这与 ICM 的理论假设(Wilkowski & Robinson, 2008a)以及以往研究是一致的(刘文文等, 2015)。另外, 也发现特质愤怒还可以通过敌意认知的中介作用对愤怒沉思产生预测作用, 证实了杨丽珠等人(2011)的推导, 即出现模糊的敌意情境时, 高特质愤怒个体容易形成自动化的敌意解释(即敌意认知), 敌意解释使其选择性地对敌意诱因及其愤怒体验进行持续性注意, 形成愤怒沉思。

图3 高认知重评组的特质愤怒、敌意认知和攻击行为之间的关系模型

然而, 在本研究中, 相关分析结果显示愤怒沉思与攻击行为相关显著, 而在结构方程中, 愤怒沉思对攻击行为的预测作用不显著, 这与理论模型以及以往的研究存在差异, 我们认为主要有以下两点原因:第一, 以往的研究多采用实验室研究考察愤怒沉思与攻击行为之间的关系, 反映的是即时的愤怒沉思放大和延长了攻击行为。如比起控制组的被试, 那些被要求在敌意激发后对愤怒事件及其愤怒体验进行沉思的被试为虚拟同伴选择了更多的辣椒酱(Denson, White, & Warburton, 2009), 增强了扣带回、前脑岛等与攻击行为相关脑区的激活水平(Denson, Pedersen et al., 2009), 并且延长了在敌意激发后血压恢复到基线值的时间(Gerin et al., 2006),而本研究采用了问卷调查的方法考察长期的关系,不易反映出愤怒沉思对攻击行为的“放大与延长”,因此愤怒沉思对攻击行为的预测作用不显著。第二,以往的研究单独地考察愤怒沉思与攻击行为的关系(Denson et al., 2006), 得出了愤怒沉思可以预测攻击行为, 这与本研究中相关分析的结果一致, 而没有将特质愤怒的直接效应以及敌意认知的中介作用纳入其中。在对攻击行为的问卷测量中, 分数越高反映的是攻击行为的频率越高, 而影响攻击行为频率的主要是愤怒的频率(即特质愤怒)与自发的敌意解释(即敌意认知), 愤怒沉思则是影响攻击行为的强度和持久性(Wilkowski & Robinson, 2010),所以在采用问卷调查考察攻击行为的影响因素时,特质愤怒的直接作用与敌意认知的中介作用掩蔽了愤怒沉思对攻击行为的预测作用, 导致在本研究中愤怒沉思对攻击行为没有显著的预测作用。

4.3 认知重评的调节作用

ICM 不仅探讨了特质愤怒与攻击行为的内部机制, 而且受到了努力控制理论的启发, 将个体自身的努力控制这一主动性因素纳入其中, 努力控制因素的作用主要反映在三个方面:第一, 通过认知重评的作用干扰敌意认知的过程; 第二, 通过分心的作用干扰愤怒沉思的过程; 第三, 通过反应抑制的作用干扰攻击行为的表达(Wilkowski & Robinson,2008a)。另外, 以往的实证研究也发现, 当为被试提供一些额外的信息时, 被试的攻击行为可以有效得到降低(Barlett & Anderson, 2011)。因此, 本研究采用了多群组分析的方法探讨了认知重评因素在特质愤怒与攻击行为的关系中所起的调节作用。多群组分析的结果表明, 对于高、低认知重评的个体来说, 敌意认知对攻击行为的预测路径存在差异,具体而言, 比起认知重评水平较低的个体, 对于认知重评水平较高的个体来说, 随着敌意认知的增加,攻击行为增长的速度更慢。根据以往研究, 我们推断当敌意激发事件发生后, 高认知重评的个体可以对情境进行重新审视, 用一种非敌意的解释代替自动化的敌意解释(Gross & Thompson, 2007), 从而避免了一部分攻击行为的发生。这与 ICM 提出的认知重评可以干扰敌意认知过程这一理论假设一致。

除此之外, 我们也发现, 针对高、低认知重评组, 特质愤怒对攻击行为的预测模型存在差异。对于高认知重评组的个体来说, 特质愤怒主要通过其直接效应预测攻击行为, 而对于低认知重评组的个体来说, 特质愤怒主要通过敌意认知与愤怒沉思的完全中介作用预测攻击行为。这进一步说明了认知重评在特质愤怒预测攻击行为中的重要作用。评估理论认为, 对事件的评估决定了个体当前状态下情绪的类型和强度(Scherer et al., 2001)。愤怒沉思是指对愤怒事件进行无意的反复思考(Sukhodolsky et al., 2001), 而认知重评是指以一种客观、中性、积极的方式去思考事件(Gross & Thompson, 2007)。比较愤怒沉思和认知重评, 我们发现两者都是对愤怒情境和事件的一种思考和评估, 只是前者的思考方式使得愤怒情绪得以保持甚至放大, 而后者则可以降低或者改变愤怒情绪。情绪调节领域的研究表明,认知重评水平较高的个体善于对负性情绪进行调节, 在同样的敌意激发条件下, 其愤怒体验较低(Memedovic et al., 2010; Mauss et al., 2007)。即使是特质愤怒水平较高, 在认知重评的指导语下也可以降低愤怒体验(Germain & Kangas, 2015), 这证实了评估理论的观点。因此, 我们推断平时习惯使用认知重评调节负性情绪的个体(即认知重评水平较高的个体), 在敌意情境出现后, 倾向于以一种中性、客观和积极的方式来对事件进行评估(即不进入敌意认知的阶段)因而对愤怒情绪进行了向下的调节,而非陷入对愤怒事件相关的反复思考中(即不进入愤怒沉思的阶段)。所以, 对于高认知重评的个体来说, 特质愤怒仅通过直接效应的作用预测攻击行为。而认知重评水平较低的个体倾向于以一种敌意的方式对事件进行解释, 并且会陷入对愤怒情境或事件的无意的反复思考, 也就是说会进入自动化的敌意认知过程导致攻击行为, 并且进入自动化的愤怒沉思过程进一步对攻击行为进行放大。

另外, 在总模型中和高认知重评组的模型中均出现了愤怒沉思中介效应不显著的情况, 我们推断这是由于大学生这一青年样本引起的。已有研究采用功能磁共振技术(fMRI)发现, 与青年个体相比,当老年个体进行认知重评的任务时, 与认知重评相关脑区(如外侧前额叶)激活减弱, 而这些脑区的激活程度可以预测认知重评的成功率(Winecoff, LaBar,Madden, Cabeza, & Huettel, 2011; Opitz, Rauch, Terry,& Urry, 2012), 另外, 罗利和黄敏儿(2016)对老中青三个年龄段的人认知重评情况进行调查, 也可以发现随着年龄增长, 认知重评得分下降的趋势。也就是说, 比起其他年龄段的个体, 对于正处于青年阶段的大学生来说, 认知重评水平较高, 因此出现了在总模型中愤怒沉思中介效应不显著, 而在高认知重评组进一步发现愤怒沉思和敌意认知中介效应均不显著, 这两处都反映了认知重评对特质愤怒影响攻击行为的整体模型的调节作用。

4.4 研究价值与局限

本研究对特质愤怒与攻击行为之间的关系及其作用机制进行了考察, 并对认知重评的调节作用进行了探究。结果不仅支持了ICM的理论假设, 还进一步发现了在不同的认知重评水平下, 特质愤怒对攻击行为的预测模型存在差异, 这些都为特质愤怒与攻击行为的 ICM 提供了实证的支持, 其中认知重评调节作用的发现为干预高特质愤怒个体的攻击行为提供了实践上的指导。比如, 根据多群组分析的结果, 我们应该根据个体认知重评水平的高低因人而异地控制其攻击行为, 对于认知重评水平较高的个体, 主要通过降低其特质愤怒水平, 减弱特质愤怒的直接作用; 而对于认知重评水平较低的个体, 则要通过干预其认知过程, 进而对攻击行为进行有效控制。

诚然, 本研究仍然存在一些缺陷:首先, 问卷调查法得出的结论并不能作为因果结论的证据, 因此, 可以考虑使用实验室实验的方法、认知神经科学的方法以及干预研究的方法, 得到更多直接有效的证据; 其次, 除了认知重评的作用, 是否还可以通过分心的作用干扰愤怒沉思的过程以及通过反应抑制的过程干扰攻击行为的表达, 也应该成为下一步研究的问题。

5 结论

本研究主要得到以下结论:

(1) 特质愤怒、敌意认知、愤怒沉思与攻击行为之间显著正相关, 认知重评与这4个变量都不相关;

(2) 特质愤怒不仅对攻击行为具有直接的正向预测作用, 还可以通过敌意认知的中介作用对攻击行为产生影响, 并且敌意认知还在特质愤怒与愤怒沉思之间起中介作用;

(3) 认知重评调节了敌意认知与攻击行为之间的关系, 相比于低认知重评水平的个体, 对于认知重评水平较高的个体来说, 随着敌意认知的增长,攻击行为增长的速度更慢;

(4) 认知重评影响了特质愤怒对攻击行为的预测模型, 即对于低认知重评组来说, 特质愤怒通过敌意认知与愤怒沉思的完全中介作用对攻击行为产生影响; 对于高认知重评组来说, 特质愤怒通过其直接效应预测攻击行为。

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression.Annual Review of Psychology, 53

(1), 27−51.Ashford, S. J., & Tsui, A. S. (1991). Self-regulation for managerial effectiveness: The role of active feedback seeking.Academy of Management Journal, 34

(2), 251−280.Barlett, C. P., & Anderson, C. A. (2011). Reappraising the situation and its impact on aggressive behavior.Personality and Social Psychology Bulletin, 37

(12), 1564−1573.Bettencourt, B. A., Talley, A., Benjamin, A. J., & Valentine, J.(2006). Personality and aggressive behavior under provoking and neutral conditions: A meta-analytic review.Psychological Bulletin, 132

(5), 751−777.Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire.Journal of Personality and Social Psychology, 63

(3), 452−459.de Jong, J. M. (2014).In the mind of the beholder: An ERP analysis of the relation between hostile attribution and trait anger

(Unpublished master’s thesis). Erasmus University.Denson, T. F. (2015). Four promising psychological interventions for reducing reactive aggression.Current Opinion in Behavioral Sciences, 3

, 136−141.Denson, T. F., Pedersen, W. C., & Miller, N. (2006). The displaced aggression questionnaire.Journal of Personality and Social Psychology, 90

(6), 1032−1051.Denson, T. F., Pedersen, W. C., Ronquillo, J., & Nandy, A. S.(2009). The angry brain: Neural correlates of anger, angry rumination, and aggressive personality.Journal of Cognitive Neuroscience, 21

(4), 734−744.Denson, T. F., White, A. J., & Warburton, W. A. (2009). Trait displaced aggression and psychopathy differentially moderate the effects of acute alcohol intoxication and rumination on triggered displaced aggression.Journal of Research in Personality, 43

(4), 673−681.Dodge, K. A., Malone, P. S., Lansford, J. E., Sorbring, E.,Skinner, A. T., Tapanya, S., ... Pastorelli, C. (2015). Hostile attributional bias and aggressive behavior in global context.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112

(30), 9310−9315.Eisenberg, N., Smith, C. L., Sadovsky, A., & Spinrad, T. L.(2004). Effortful control: Relations with emotion regulation,adjustment, and socialization in childhood. In R. F. Baumeister &K. D. Vohs (Eds.),Handbook of self-regulation: Research,theory, and applications

(pp. 259–282). New York: Guilford.Gerin, W., Davidson, K. W., Christenfeld, N. J., Goyal, T., &Schwartz, J. E. (2006). The role of angry rumination and distraction in blood pressure recovery from emotional arousal.Psychosomatic Medicine, 68

(1), 64−72.Germain, C. L., & Kangas, M. (2015). Trait anger symptoms and emotion regulation: The effectiveness of reappraisal,acceptance and suppression strategies in regulating anger.Behaviour Change, 32

(1), 35−45.Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect,relationships, and well-being.Journal of Personality and Social Psychology, 85

(2), 348−362.Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation:Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.),Handbook of emotion regulation

(pp. 3−24). New York: Guilford Press.Hepworth, W., & Towler, A. (2004). The effects of individual differences and charismatic leadership on workplace aggression.Journal of Occupational Health Psychology,9

(2), 176−185.Kabasakal, Z., & Baş, A. U. (2010). A research on some variables regarding the frequency of violent and aggressive behaviors among elementary school students and their families.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2

(2),582−586.Liu, W. W., Jiang, Q., Ren, J. J., Li, S. F., & Xu, Y. P. (2015).The impact of trait anger on aggressive behavior: Moderated mediating effect of hostile cognition and impulsivity level.Psychological Development and Education, 31

(4), 485−493.[刘文文, 江琦, 任晶晶, 李树芳, 徐雅珮. (2015). 特质愤怒对攻击行为的影响: 敌意认知和冲动性水平有调节的中介作用.心理发展与教育, 31

(4), 485−493.]Luo, L., & Huang, M. E. (2016). The age differences of the mediation effect of emotion regulation between traits and emotion.Acta Psychologica Sinica, 48

(11), 1455−1466.[罗利, 黄敏儿. (2016). 情绪调节在特质与情绪间中介效应模型的年龄差异.心理学报, 48

(11), 1455−1466.]Luo, Y. L. & Zhang, D. J. (2011). An experimental study of attentional bias to negative emotion facial expressions in high trait anger individuals.Journal of Psychological Science,34

(2), 322−327.[罗亚莉, 张大均. (2011). 高特质愤怒个体对负性情绪面孔注意偏向的实验研究.心理科学, 34

(2), 322−327.]Luo, Y. L., Zhang, D. J., Liu, Y. B. & Liu, Y. L. (2011).Reliability and validity of the Chinese version of trait anger scale in college students.Chinese Mental Health Journal,25

(9), 700−704.[罗亚莉, 张大均, 刘云波, 刘衍玲. (2011). 特质愤怒量表中文版在大学生人群应用的信度和效度.中国心理卫生杂志, 25

(9), 700−704.]Maldonado, R. C., Watkins, L. E., & DiLillo, D. (2015). The interplay of trait anger, childhood physical abuse, and alcohol consumption in predicting intimate partner aggression.Journal of Interpersonal Violence, 30

(7), 1112−1127.Marsh, H. W., Wen, Z., & Hau, K. T. (2004). Structural equation models of latent interactions: Evaluation of alternative estimation strategies and indicator construction.Psychological Methods, 9

(3), 275−300.Martin, R. C., & Dahlen, E. R. (2005). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress,and anger.Personality and Individual Differences, 39

(7),1249−1260.Mauss, I. B., Cook, C. L., Cheng, J. Y. J., & Gross, J. J. (2007).Individual differences in cognitive reappraisal: Experiential and physiological responses to an anger provocation.International Journal of Psychophysiology, 66

(2), 116−124.Memedovic, S., Grisham, J. R., Denson, T. F., & Moulds, M. L.(2010). The effects of trait reappraisal and suppression on anger and blood pressure in response to provocation.Journal of Research in Personality, 44

(4), 540−543.Morgan, A. B., & Lilienfeld, S. O. (2000). A meta-analytic review of the relation between antisocial behavior and neuropsychological measures of executive function.Clinical Psychology Review, 20

(1), 113−136.Nesbit, S. M., & Conger, J. C. (2012). Predicting aggressive driving behavior from anger and negative cognitions.Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 15

(6), 710−718.Opitz, P. C., Rauch, L. C., Terry, D. P., & Urry, H. L. (2012).Prefrontal mediation of age differences in cognitive reappraisal.Neurobiology of Aging, 33

(4), 645−655.Peters, J. R., Smart, L. M., Eisenlohr-Moul, T. A., Geiger, P. J.,Smith, G. T., & Baer, R. A. (2015). Anger rumination as a mediator of the relationship between mindfulness and aggression: The utility of a multidimensional mindfulness model.Journal of Clinical Psychology, 71

(9), 871−884.Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N.P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies.Journal of Applied Psychology, 88

(5), 879−903.Ramírez, J. M., & Andreu, J. M. (2006). Aggression, and some related psychological constructs (anger, hostility, and impulsivity). Some comments from a research project.Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30

(3), 276−291.Ray, R. D., Wilhelm, F. H., & Gross, J. J. (2008). All in the mind's eye? Anger rumination and reappraisal.Journal of Personality and Social Psychology, 94

(1), 133−145.Scherer, K. R., Schorr, A., & Johnstone, T. (2001).Appraisal processes in emotion

. New York: Oxford University Press.Shi, N. (2012).The relationship among adult attachment,emotion regulation and interpersonal relationship of college students

(Unpublished master’s thesis). Qufu Normal University.[史宁. (2012).大学生成人依恋、情绪调节方式与人际关系的关系研究

(硕士学位论文). 曲阜师范大学.]Snyder, C. R., Crowson, J. J., Jr., Houston, B. K., Kurylo, M.,& Poirier, J. (1997). Assessing hostile automatic thoughts:Development and validation of the HAT scale.Cognitive Therapy and Research, 21

(4), 477−492.Spielberger, C. D. (1988).State-trait anger expression inventory(STAXI)

(Research edition). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.Sukhodolsky, D. G., Golub, A., & Cromwell, E. N. (2001).Development and validation of the anger rumination scale.Personality and Individual Differences, 31

(5), 689−700.Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success.Journal of Personality,72

(2), 271−324.Tao, L. J. (2011).Forgiveness intervention on adolescents with high trait anger

(Unpublished doctorial dissertation).Nanjing Normal University.[陶琳瑾. (2011).高特质愤怒青少年的宽恕干预研究

(博士学位论文). 南京师范大学.]Wen, Z. L., Hau, K. T., & Marsh, H. W. (2003). Methods and recent research development in analysis of interaction effects between latent variables.Advances in Psychological Science, 11

(5), 593−599.[温忠麟, 侯杰泰, 马什赫伯特. (2003). 潜变量交互效应分析方法.心理科学进展, 11

(5), 593−599.]Wen, Z. L., Hau, K. T., & Marsh, H. W. (2004). Structural equation model testing: Cutoff criteria for goodness of fit indices and Chi-square test.Acta Psychologica Sinica,36

(2), 186−194.[温忠麟, 侯杰泰, 马什赫伯特. (2004). 结构方程模型检验:拟合指数与卡方准则.心理学报, 36

(2), 186−194.]Wilkowski, B. M., & Robinson, M. D. (2008a). The cognitive basis of trait anger and reactive aggression: An integrative analysis.Personality and Social Psychology Review, 12

(1),3−21.Wilkowski, B. M., & Robinson, M. D. (2008b). Guarding against hostile thoughts: Trait anger and the recruitment of cognitive control.Emotion, 8

(4), 578−583.Wilkowski, B. M., & Robinson, M. D. (2010). The anatomy of anger: An integrative cognitive model of trait anger and reactive aggression.Journal of Personality, 78

(1), 9−38.Winecoff, A., LaBar, K. S., Madden, D. J., Cabeza, R., &Huettel, S. A. (2011). Cognitive and neural contributors to emotion regulation in aging.Social Cognitive and Affective Neuroscience, 6

(2), 165−176.Xiong, H. X., Zhang, J., Ye, B. J., Zheng, X., & Sun, P. Z.(2012). Common method variance effects and the models of statistical approaches for controlling it.Advances in Psychological Science, 20

(5), 757−769.[熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞. (2012). 共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析.心理科学进展,20

(5), 757−769.]Yang, L. Z., Du, W. X., & Shen, Y. (2011). A review on the integrative cognitive model of trait anger and reactive aggression.Advances in Psychological Science, 19

(9),1249−1258.[杨丽珠, 杜文轩, 沈悦. (2011). 特质愤怒与反应性攻击的综合认知模型述评.心理科学进展, 19

(9), 1249−1258.]