经济社会变迁与农民伦理变革:湖北S村农民合作的个案研究

2017-01-19黄斌欢黄吉焱

黄斌欢+黄吉焱

摘要:接续韦伯命题所引发的经济社会变迁对于农民伦理的影响的争论,以湖北S村为关键案例,考察在农业经营结构改变的前提下,小农的心理境况经历了怎样的变动,其如何与国家、地方政府、村级治理组织及民众互动,以及在此前提下,农民合作的产生、机制及其担纲者等问题。案例显示,村庄政治能人虽然能以对政治逻辑的熟练把握吸引国家外部资源注入,但是当其将政治逻辑导入村庄内部时,导致了村庄社会团结的瓦解与村庄秩序的紊乱。而浸没在社群伦理之中并且深谙农民合作在市场中重要性的民间精英,则一方面将个体农户带入现代市场,另一方面又能在市场经营过程中自觉维持社群伦理、维护社区利益。S村案例提供了经济社会变迁下农民伦理变革一个解答,也暗示了宏观经济社会变迁对于农民伦理以及伦理秩序、集体意识变动的可能影响。

关键词:经济社会变迁;农民伦理;农民合作;韦伯命题

中图分类号:F32;C912.64 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2016)06-0028-08

一、韦伯命题与“大米理论”的当代回应

经济社会结构及其变迁与人们的意识形态、伦理秩序之间具有怎样的关联?这是社会科学界久已有之的问题。在一定程度上,人们可以把它与韦伯毕生的研究问题联系在一起。在考察了“新教伦理”与“以自有合理的劳动组织形式为特征的理性的资本主义的起源”之间关系这一问题之后,韦伯提出了著名的“中国命题”,即为何中国拥有各种外在的有利于资本主义成立的条件,却无法产生抗衡家产制国家结构以及绵延不绝的大家族的力量。韦伯认为,个中关键原因乃在中国缺乏一种独特的宗教伦理作为必要的启动力量[1]。

韦伯的这一命题引发了学界的大量争议,对此中国社会学家费孝通先生也给出了一个回答。基于对民国时期江南地区缫丝业的考察,费孝通指出,特定的经济形态与伦理秩序之间的关系是相互匹配的——起码在江村的确如此[2]。江南的农业与手工业的结合,支撑着江南乡村的社会团结和村庄伦理秩序的完整性,在更大意义上则支撑了帝国的秩序[3]。其中,乡绅角色所起到的作用尤其重要:一方面,乡绅通过对乡村内部维持乡村团结、对外联系仪式国家,使得“皇权不下县”下的帝国治理得以贯通;另一方面,乡绅通过对内操持乡土手工业、对外联系广阔市场,使得外来经济不至于成为破坏乡村伦理秩序的要素。费先生对士绅群体的考察,不仅将士绅在村庄和国家秩序中的作用点名,更生动地刻画了民国时期经济社会秩序的变迁与民众的伦理面貌维持之间的密切关联。

时至今日,回应韦伯命题的论断还时有出现,新近由心理学家托尔汉姆等所提出的“大米理论”[4]即是其中之一。只不过,此时研究者反转了韦伯的研究问题,转而去考虑各地的经济社会状况与地方伦理秩序之间的关系。延续著名中国学者魏特夫的“治水社会”理论[5]——尽管作者可能没注意到——作者认为,集体主义起源于先民从事的水稻种植。“种植水稻需要精细的灌溉系统和大量的劳动力投入,修建灌溉设施需要集体合作。农忙时期一个家庭的劳动力远远不够,必须依靠来自其他家庭的帮助。这就导致这些地区的人们相互之间建立起互惠互利、避免冲突的紧密联系,由此发育出资本主义文化”。在对1 162名汉族学生的心理学实验数据进行分析的基础上,作者试图证明,在水稻种植地区,人们更多表现出整体性思维,个人主义程度较低,更倾向于裙带关系。在修正前人所提出的“现代化假说”和“病原体假说”的基础上,作者引入了更多文化与经济社会的因素,不去询问某一伦理秩序与经济社会形态之间的关系,而是反问经济社会结构与伦理秩序之间的关系,从而解开了韦伯命题所具有的另一个面向。这一研究,虽然在数据支撑及模型结构方面存在一定争议[6],但却获得了学界的快速响应,足见韦伯命题,或者换句话说,理解某一文化体系的经济社会结构及其变迁与人们的意识形态的关联,至今依然是学界讨论的一个重要议题。

不过,以上对于二者关系的考察,多是基于静态的类型学讨论。这同样也是“大米理论”所必然同时引出的饶有趣味的问题:当水稻种植区中的大部分人都停止耕作,那么由耕作方式引起的文化差异还能否持续?显而易见,随着市场化与城市化的快速推进,直接参与农业劳作的机会越来越少,新一代人群更是甚少直接参加农业活动,那么,在新的条件下农业引起的地域性心理差异和文化成分是否也在发生变化?这一问题,不管是在韦伯还是在托尔汉姆那里,都没有得到解决。

在本文中,我们将尝试考察在市场社会和非农劳作快速推进的背景下,人们的伦理秩序尤其是集体主义所面临的处境和考验。和前述学者尤其是大米理论提出者简单将劳作方式与伦理秩序直接进行勾连的方式不同,我们认为影响人伦秩序的缘由是多样和复杂的。从这种复杂性出发,我们抽取了国家、市场与社会三方面的因素,通过小农心理与国家、地方政府、村级治理组织、市场机构及民众的互动过程,勾勒快速城市化和去乡土化背景下农民经济社会所发生的变化以及农民对于这种变化的回应。我们将指出,现代经济社会变迁正在逐步瓦解小农的合作意识,尤其是在缺少类似于费孝通时代绅士阶层有效保护的前提下——这已经是目前学界的共识——乡村社会如何被国家以及市场这种外部的强有力因素所冲击,从而在人伦结构上慢慢脱离乡土社会的束缚,走向利益驱动、金钱使然的状态。不过乡村社会的秩序并非线性的,市场社会虽然在很大程度上是一个冲击村庄团结的因素,但是在某些情况下也可能会成为促进村庄团结的因素。这种复杂性,是进入现代社会之时村庄社会的多重面向。

二、国家与社区之间:从有机联结到冲突频发

(一)传统乡村能人的连接作用

按照费孝通先生的研究,乡土社会的权力结构中,“虽则有着不民主的横暴权力,也有着民主的同意权力,但是在这两者之外还有教化权力,后者既非民主又异于不民主的专制,是另有一工的”。这种教化权力的行使主体,乃是费先生所谓的“长老”[2]。长老是乡村社会秩序的一个重要来源,乡村长老以内化的方式,将文明、国家等具有普世性和超越性的概念内化并嫁接在村庄秩序之中,成为村庄逻辑的基础。传统时期村庄社会与国家很少发生直接的联系,此时的村庄能人多是作为保护村庄且同时与外界体系有机联结的角色存在。而伴随现代国家政权建设的步伐,国家与基层村庄之间的关系日益密切化。

这种密切首先体现在国家需要从基层社会汲取资源,由是传统“权力的文化网络”瓦解,保护型经纪人转变成赢利型经纪人[7],进而,国家试图将政治和国家话语扎根在乡村社会[8]。进入新世纪以来,随着农业税的取消和国家财税体制的调整,基层政权与农民之间的“汲取”型关系变成“悬浮型”关系[9],国家还以专项的形式支持社区发展[10]。然而,尽管国家和乡村社区之间的角色关系发生了一系列变化,然而一个不变的问题是国家逻辑能否与村庄社区逻辑嫁接起来,换句话说国家逻辑是否能够在基层扎根,而村庄能人则是实现这种连接方式的关键角色。

(二)引入国家资源的政治能人

本文研究的案例村S村作为武汉市“家园建设行动计划”和“新农村建设”的重点建设工程试点村,在近年来的发展过程中获得了国家大量自上而下的支援。这既包含政府以财政补贴形式实现的物质支援,也包含政府通过内部网络介绍客户群体的权威性资源对接。政府的资源注入始于1998年的洪灾。长江洪水冲垮了沿江一线的民宅,在重建过程中,政府以发放补贴为前提,统一规划重建家园。2005年,武汉市“家园建设行动计划”开始实施,村庄民房外观改造按照“街队补贴60%、农户出资40%”的投入比例,对民宅的外墙进行改造,统一建成“粉壁、黛瓦、马头墙”的徽派风格。从乡村道路硬化、排水管线建设、树木种植、休闲广场建设、民房改建、数字电视安装、太阳能路灯安装等方面着手,大大改变了村庄外观。除了在村庄外观上进行大举改造,更重要的是要将村庄的发展方式转变到依靠生态产业上来。市、区财政分别投资大量资金用于新建机井、渠道、涵洞、路桥、碎石路、蔬菜大棚、滴灌系统、农田防护林等,进行土地治理,同时建成人工湿地污水处理工程、秸秆废料沼气化工程等生态系统设施。在政府的大力推介下,该村作为“红色旅游”基地,开始走上地方政府推崇的乡村旅游之路。官方数据显示,该村2010年接待游客55万多人次,旅游收入达780多万元,人均收入达到15 000元以上,较2004年翻了两番。

在争取这一支援的过程中,乡村政治能人起到了重要作用。谙熟政治场域的行事逻辑,并且突出利用了高层领导与本社区之间的特殊联系,使当地社区一跃而出获得上级的资助。应该说这种政治精英的作用在此过程中表现突出。而赢得上级资助以后,该村成为著名的“明星村”,来自上级与各地的考察团络绎不绝,为维续这一关系并争取进一步的支持空间,乡村政治能人的角色就更为重要。

当时改造之前,上面领导考察的是另外两个大队,条件要比我们这边好。我们村支书就极力争取,他本人也比较年轻,而且当过兵。他当时就组织我们村里的人到成都锦江区五朵金花那儿考察,让他们见到搞农家乐的效益和前景。拿出大队原有的一部分资金开始修路,让村里的条件得到改善。2006年,武汉市举办第一届蔬菜节,上面的领导过来考察,村支书之前就组织村民以积极的态度迎接考察,取得满意效果。(2009-10-07,农家乐经营户访谈)

当时武汉市常委张副市长也极力推荐我们这里。张副市长是这里的人,了解这里的情况,在他的主持下,市财政给补了很多钱。2007年第二届蔬菜节就在我们这里举办,得到了李宪生的充分肯定,决心将这里搞成示范村。(2009-10-07,农家乐经营户访谈)

(三)政治经营与国家逻辑与社群逻辑的张力

S村所发生的一切,实乃地方政府及村级行政组织政治经营的一部分。在国家动员之下,该社区中心村的若干农户将自家房子改造成农家乐经营餐饮与住宿。在初期的“红色旅游”效应以及政府自上而下的引导之下,社区迎来了大量游客,这一方式造就了当地经营与政府之间的高度关联。国家自上而下、由外而内的资源注入与村庄中的亲族亲疏远近、差序格局等原有的秩序逻辑在乡村旅游发展的时候叠加了起来。

来这里的客人主要有几类:有一家几口人出来;有单位员工聚会;70年代的下乡青年也喜欢约上老校友过来;外籍人士来的也不少。我们这边还可以租上音响,供客人们娱乐唱歌。来这边的人找村委会的比较多,村上的干部就介绍过来我们这边吃饭。用餐价格有的统一,有的不统一,统一规定是为了避免恶性抬价或削价竞争;不统一主要是有时候会给客人一定的优惠,因为我们主要都是做回头客生意。我们开农家乐做饭馆生意也是经过好几次培训,而且我还有几个亲戚是在大饭店如黄鹤楼酒店里当主厨,他们还曾手把手地教我。培训的钱都是村里出的,新农村建设要帮助农户致富,就要使农民有一技之长,所以各级政府都有资金下拨。(2009-10-05,农家乐经营户访谈)

进入2011年以后,随着红色旅游浪潮的消褪和政府导引游客的减少,村庄旅游随即面临严峻的考验,因产品开发不为游客所接受、体验生动性不够丰富、差异化不明显、市场知名度不高,导致顾客日渐缺少,效益锐减。餐饮与住宿经营户之间,由于争抢客源导致居民间关系遭受新挑战。将社区发展的动力从外部支持转向内生发展,实乃村庄的常规问题,也是对依靠国家外来注入的产业之发展的必然考验。在以往村庄发展的正反案例中可以看出,能否建立村庄内部资源与利益共享的机制,推动乡村产业组织化,维持乡村网络,是推动村庄改变外源性发展方式实现村庄内生式发展及避免村庄衰退的重要条件。然而,国家注入资源的方式以及村庄能人在其中的角色,恰恰成为村庄内部团结机制形成的一个障碍。

做什么事都依靠亲族,我谁也不得罪。你和村里的领导没有关系,他就不给你介绍客人。家里有男孩很重要。我们家就一个女的,在村子里没什么地位,也受排挤。以前这里客人多,现在客人少……村子里不能得罪人,因为有困难要求人,所以不能得罪,否则能求哪个呢?(2011-11-16,农家乐经营户访谈)

面对有限客源,当初在争取村庄建设资金中的关键人,将国家注入的资源封闭在自己的亲族圈内,圈外人遭受排挤。这种竞争的方式使人们往来的频率大大减少,而大姓和小姓之间的冲突增加,小姓和外来户被边缘化。中心村与外围村之间的关系也在变化,外围村几乎没有享受到家园建设项目的益处,人们对于村干部的评价也由此急转直下,认为干部把好处分给关系密切的人,而将外围村排斥在外。

我原籍恩施,搬来这里已经有20年了。现在家里有5人,儿媳在家里经营农家乐,儿子在蔡甸开出租,老伴农场种菜。今年农家乐的生意不是很好,主要是“口音改不了,别人不相信”,毕竟来这里玩的主要还是武汉市区的人。儿媳家住的位置也比较偏,自己是外地来的人,村干部也不带客到她家去,“当地人与大队有联系,我们外地人别人不给牵生意”。(2011-11-15,农家乐经营户访谈)

S村的格局,2006年统一维修了,(我们)余家湾没装修,中心村装修过……我们余家湾人数太少了,就10多户,本要求我们集体搬到中心村去,但是没搬成,国家不拿钱怎么搬迁呢?就修了路,五一通的车,以前是土路,下雨就穿长筒的胶鞋,可怜我们啊。我们要看这边搬不搬再决定自己搬不搬,我们是望不到的,我现在望我的孙子。我现在后悔啊,他当时考到那边的编制我嫌那边穷就没让他去,现在后悔啊。(2011-11-18,草莓种植户访谈)

可以看到,由于政治能人所遵循的对上不对下以及日常生活中存在的亲疏远近的行事逻辑,即便其能够将国家所注入的资源引导到乡村社区,但是同时也可能带来一系列治理上的困境与乡村秩序的紊乱。

以往的观察业已指出,涉及国家转移支付的诸多案例中都出现了政治能人在引导资源注入的同时所存在的对村庄秩序的反向建构,在震后灾区重建中同样如此[11]。资源注入没有导致村庄的善治,而是起了反向的效果,这一现象提示了国家所遵从的政治逻辑与村庄社会逻辑之间的不兼容。在国家强资源投入,使得边缘人群多少获得一些利益的前提条件下,这种秉持国家逻辑的能人行事方式或许相对还能为村民所容忍,而当外部注入资源有限或者能人逻辑与村民的公平逻辑之间的平衡被打破的时候[12],两种不同逻辑之间的张力则可能引发强烈的冲突。在这一过程中,村庄秩序与外部国家空间之间不是处于“互嵌”与相互补充、支持的状态,而是处于张力的对抗状态。这一状态的形成,政治能人同样起了重要的中介作用,这种政治能人的形象与费孝通所描述的传统乡村精英有着明显的差异,折射出了村庄能人在不同历史时期的变化。

在费孝通那里,以士大夫的形式所构造的国家与村民之间的关系能够较好地实现国家逻辑在基层社会的扎根。然而,当代能够掌握国家自上而下注入资源的国家代理人,却很难将其行为与民间社会的行为逻辑进行嫁接。由是才导致了国家资源经由村庄中的代理人进入村庄时,却导致村庄社会秩序混乱的局面。这样,国家代理人无法有效承担联结村庄情境与国家之间勾连的角色。

三、市场与社区之间:从互不交融到相互倚靠

类似于国家秩序与乡土伦理之间的连接者角色,传统的士绅同样也可能是联结广阔市场与乡村内部的关键人。这在《江村经济》的描述中尤其突出。在世界资本主义的工厂和机器入侵乡村的时候,知识分子或乡绅则是那些将传统农民带入现代性市场之中的关键人物。费孝通的姐姐费达生即是这样的人物,她利用从日本学习的制丝技术,推动农民合作,引进与普及新技术,试图复兴丝业以重振乡土社会。不过,在传统乡土时期,广阔的市场毕竟还没有形成,大部分小农面临的市场有限;而在费孝通写作的民国时期,虽然士绅奋力协调,但是个体小农如何参与大市场,依然是个悬而未决的命题。

毋庸置疑,广阔的市场对于村庄来说具有重要的作用,而在当下,这一角色显然已经是小农无可回避的对象。市场能人的能力,自然体现为其在联结更广阔市场方面的才干。在S村,在依靠国家资源注入培养的政治能人无法维持良好秩序或者无法顾及边缘人群的情况下,另一种类别的乡村能人就具有了存在的空间,即以立足市场的形式将农民带入现代性市场体系中的能人。与政治能人所联系的外部政治逻辑不同,之所以市场能人能够有效将村民带入到市场中,关键原因在于其能够在带领村民进入市场之时,将市场逻辑与村庄内部逻辑有效勾连起来,避免二者之间的矛盾与冲突。

(一)从单枪匹马到社群伦理:村庄能人的蜕变

肖师傅是我们在同一个村庄调研过程中被村民交口称赞的民间能人。其之所以引起我们注意,是村民对于带领村庄致富的关键行动者所给出的和政治能人对于村庄新农村建设逻辑的解释截然不同的另一种解释。从村干部的口中,我们得知村子草莓的种植乃是村干部的成果;但是农民对这种说法却嗤之以鼻,他们认为村干部什么都不管,草莓的种植是从民间的经营探索开始的。在草莓种植者那里,实质上草莓种植并非村领导的功劳,而是民间能人最早引进的;而村干部等政治能人则是向这些民间能人学习的种植技术,甚至于其技术也远远没有后者成熟。

在进入对这一民间能人故事的叙述之前,我们先对其种植草莓之前的史前史进行简单的勾勒。这一过程反映了民间能人在村庄社群伦理与现代性的市场之间的选择过程。

我(带头人肖师傅)从学校毕业回来就养兔,养了10多年。没市场,风险大,运气不好。3年的钱1年就赔下去了。我们养兔子主要是与湖北生物药厂挂钩的,有市场,关键是养的人太少了,人家生物药厂要的数量大,我养不多。我养兔子很风光,双丰收,市场没办法,我就转行了,我们家的楼房,是三间两层的,就是那时候盖起来的。(2011-11-19,草莓经营户访谈)

苦于缺少一起养殖的人,在向市场推进的过程中单打独斗的村庄能人也遭遇了发展瓶颈,尽管能够发现市场,却无法真正持久获利。市场的教训与遭遇使得原来在市场中单独运作的经营者意识到村庄社区和农民合作在市场中的重要性,也推动其担负起社群伦理的担纲者角色。在后来的草莓种植中,他不再单枪匹马,而是主动发展村庄农民种植,热心向村民推广种植技术。

后来就种草莓,我看到浙江人种我就去跟他们学。我们这里有三分之一种草莓的都是我带出来的,大队不管我们农民,他们整日忙着上网聊天,买房子。(2011-11-19,草莓经营户访谈)

不仅推广技术,肖师傅还组织农民参与市场,并作为代表与上游收购商协商。他组织了一个种植草莓的“联合体”,自己作为代表与代理商联系,让村中缺乏谈判能力和经营能力的弱者一同种植。

草莓的收成会种的能收1万斤(每亩),不会做的可能就收1 000斤(每亩),现在我们能达到三四千斤(每亩),1亩地种得好可以有3万元收入,一家有四五亩地吧。(草莓)都是盒子装的,他们(代理商)要什么我们给什么,根据市场来变化。我们这里的草莓基本上由代理商收购。我要去联系代理商。在汉口火车站收……商户来了要很多草莓,大家就一起凑,种草莓都是各家自己种,草莓成熟了先过秤然后综合在一起。今天的订单是800斤,现在供需能平衡,草莓卖的时间比较长,能卖4至5个月。前几天是订单少草莓多,这两天是订单多草莓少,每天都有变化,草莓成熟必须要摘,不能留在地里。主要是商户来订,所以必须与代理商保持密切联系。(2011-11-19,草莓经营户访谈)

在瞬息万变的市场中,单个农民面临大量风险。技术不稳定是一方面,小农分散所导致的在价格谈判中的弱势和博弈能力的缺失是另外一个更重要的方面。肖师傅强调指出,在自由加入的基础上,合作社需要真正达成团结与合作,才能改变原有的单个小农之间的相互竞争,从而达到普遍的增益。

邹老板(村干部)的草莓给你们卖12元(1斤),(一般时候)他也是拿到这里来一起卖掉。我们这家基本是由我带领,订单到我手上我给农户,我带领了10多家,就像是一个组。别人家种草莓都是单个的,我带的农户都是老弱病残,尽我的能力吧,能带就带着,带不了也没办法,不过我们这没什么大风险,只是我吃了点苦。我负责联系沟通技术指导,商家有消息就通知,只能做到这一步。其他农户想加盟我们这一组我们也欢迎,我们是一个联合体,我们心齐,他们很支持我,我说了事情算话,比如说价格方面,该让就得让,还有就是质量方面,在一起我可以控制质量。前面3户买5块,5块5,我这里就卖7块,一天1 000斤,我连续送了3天,接近4 000斤,4 000斤每斤就多了2块钱,算算就多了七八千,我们几个人无形中就多挣了七八千块钱,在同等的条件下我多卖了七八千,这就是效应,就是联合体的效应,经济效应。(2011-11-20,草莓经营户访谈)

(二)市场进入与乡村社会的合作秩序

以往的研究已经指出,农民进入市场并非绝对的好事,如果没有内部团结,蜂拥进入市场的农民群体可能会被市场逻辑所绑架,进入市场虽然带来经济状况的改善,但是却可能瓦解村庄与村民之间的有机联结[13]。作为立足市场的民间能人,肖师傅不仅在指引村民进入市场的过程中发挥了一定作用,其还有意识地对进入市场情境下的村庄社群伦理进行反馈。为保护社群伦理免遭市场的侵蚀,其在市场参与的同时有意维持社群伦理的内部团结,使市场的作用朝着保护社群伦理而非相反的方向发展。

A:我们几个人居住得有远有近,不是邻居也不是亲戚。B:(离得远的一位老师傅)我信任他。X(肖师傅):我在外面买5块,我回来就按照5块分给他们,绝对不会报4块9,我若说买了4块,他们也会相信,但是做人要实实在在,要有信度。C:我们这里种草莓的联合体很少,几乎都是各家种各家的。你们若不是发现我们这里这么热闹,你们也发现不了。X:我们这个联合体还有人今天没来,都是六七十岁的人,没力气搬运了。这几个都是六七十岁的人了。自己有劳动力的何必加入我们联合体呢,他们不加盟我也不能强求,他们也能应付市场。种草莓有70%的盈利。草莓行业不稳定,就是效益好,价格不稳定。我最感到欣慰的就是把他们联系到一起卖草莓,我觉得非常高兴。这可能比获得金钱更让人舒服。D:我们这几个人家里有喜事我们肯定是参加的,有时我们几个人回来,他家我家喝点酒,聊聊天,何必是喜事呢?就是平时卖草莓回来都会聚聚,喝喝酒,谈谈心。F:今天我家里买了4只螃蟹,2斤多,还有其他菜,晚上回来喝酒,你们没来之前我们就商量好了。(2011-11-19,草莓经营户访谈)

可以看到,这种社群伦理不仅推动肖师傅将农民联合起来进行种植、进入市场,同时还在市场经营的过程中有意识地重新构建社会团结。其对于市场发展的理解,正如费孝通对农村“工农结合”的发展类型解说一样[3]——只不过在费先生那里,反哺农业的是手工业;而在S村,反哺农业的是经济作物。从其本质上说,二者都强调维持农村团结与社群伦理这一根本目的对于经济行为的规制作用。然而,这与卡尔·波兰尼所谓社会与经济的宏观意义上经济结构再嵌入于社会关系[14]之间还有相当大的差距,依然有待后续观察。

四、经营变迁与农民伦理的更迭

(一)经济社会变迁与农民伦理秩序

土地的经营与劳作状况与农民的意识形态与伦理结构之间可能的关联,某种程度上已经成为古典命题,这是“大米理论”之所以能够迅速引起人们关注的重要原因。而其同时也提出了快速变迁时代之下经营结构的变迁以及更大意义上的经济社会变迁又会对人们伦理秩序带来怎样的影响这一同样饶有趣味的问题。无疑,对于这一时代性的普遍问题,需要多方的观察与论证,而仅以一个村庄的个案,自然难以就此给出确凿的肯定性回答。而本文中所提出的农民与国家、地方政府、村级治理组织、市场以及民众之间的互动模式,也是高度个案化的,依托于一时一地的情形。

然而,虽然受到个案具体情况的约束,但是案例本身也揭示了若干结构性因素对于农民个体的普遍性影响。不管是何种类型的村庄,多少都遭遇了国家治理方式从无为之治到汲取资源[9],从悬浮政权到专项治理[15]的变革,这些治理方式给村庄发展塑造的格局,并不因一时一地的具体情形而异,由此村庄内部对于国家资源投入的反馈方式及其内部团结的维持,就是一个普遍性的议题。另外,市场对于村庄社会的深度介入,也已是大势所趋,波兰尼意义上的“商品化”浪潮对于社会体系的冲击,早已是中国乡村社会的现实。就此,乡村伦理、乡村秩序和内部团结在重大结构性变迁面前的境况,以及这种内在伦理的变动本身对于乡村社区与外界资源互动中的角色影响,既是一个事关具体村庄发展的有限情境之下的微观命题,也是事关乡土中国甚或城市中国走向的宏观命题。而在这种宏观与微观之间的穿梭,并连接二者之间的交互关系,也正是拓展个案研究等现代个案研究方法所共同关心的普遍议题[16]。

同时,本个案也提供了上述问题的一个可能回答。与以往国家与村庄之间的较少牵涉不同,个案中的S村,深深地为国家所塑造,不仅村庄的物理形态、空间布局、产业格局等外部特征几乎全为国家所干预,甚至村民的日常交往秩序,也都因为国家的资源注入而发生翻天覆地的变化。在这些领域,传统乡土的“集体团结”和集体主义意识快速消退,村民之间竞争导致了相互猜忌。而另一方面,同时进入村庄的市场力量,则悖论性地激发了村庄的互助传统。即便这些互助是小规模的、暂时性的,但其同时也指出了在市场社会之下民间团结重造的可能性。

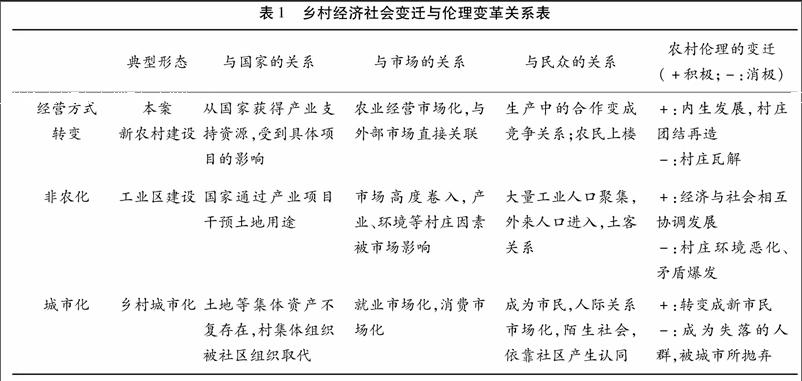

农业经营方式的转变、非农化、城市化,构成了改变传统乡村经济社会状况的从浅到深的系谱。虽然只是其中最为表浅的一种类型,但是已经给传统乡土秩序带来了诸多新的影响因素,并且也深深影响了农民日常的伦理结构。这种变化对于村庄秩序的影响,自然具有正反两种可能性。以本文案例为模板,结合学界和媒体的案例[17],我们可以构筑出当前经济社会变迁所对应的村民伦理秩序变迁的多种可能。

从浅到深的不同去乡土化道路以及由此构筑的农村与国家、与市场及与社会的不同关系,构成了农村的伦理秩序延存的不同场景。本文的具体案例给出了在若干具体条件下的农村内部团结的可能性并揭示了其所产生的条件,而面对非农化的大势,如何扭转这种多重可能的消极面向,塑造其中的积极面向,成为国家非农化与城市化进路上的重要命题。

(二)农民合作命题再思考:自组织与公共性的互嵌

针对以往合作研究中强烈的国家主导所导致的异化状态以及内部合作过程及信任过程的模糊状态[18-19],一些研究者试图进入村庄和合作组织内部去观察合作的形成过程。这一视角的转化对于理解农民合作的“黑箱”有显见的帮助。出于对过往合作过程中国家推动形式的不满,近期的农民合作研究突出强调农民合作的自组织痕迹,并试图将之植入与市民社会情境类似的协同治理理论中去。

不过,需要注意的是,由于急需辨清与过往解释逻辑的联系,以及与国际学界理论进行对话的驱动,人们对农民合作场域逻辑的理解多少带上了理想化的色彩。这种理想化突出表现在:认为农民合作过程是一个与国家、市场完全隔离的自组织过程[20];农民精英的突出作用体现在其对于合作过程所进行的前期投入和其推动合作所采取的策略[11];认同过程与信任产生成为农民合作的核心解释点[21]。我们无意否认自组织、信任及农民精英在“圈子”中的位置对农民合作行为的产生所具有的极其重要的作用,但是同时也要指出,将农民合作行为的产生视作是与外部世界相隔离的内生过程和动员过程,多少走上了矫枉过正之路,并且也遗漏了农民合作行为所产生的结构性框架。

这种框架结构即农民所身处的村庄内部逻辑与外部逻辑的二重世界及其有机联结问题。人类学研究早已揭示,社会的完整有赖于其所包含的士绅阶层与农民阶层,或者说大传统与小传统之间的互补与互动。二者如何关联是一个不能掉以轻心的问题,而二者在道德领域内的互动尤其值得探讨[22];大小传统互动的思路在我们思考中国现实时依然值得借鉴[23]。

本文所发展的农村社区与公共性之间的“互嵌”及乡村能人在此过程中的位置即是试图以具体的案例折射农民合作所身处其中的结构性位置和村庄能人所应当担当的作用。实际上,正如我们文首所提出的,这一过程是在进一步验证费孝通所提出的农民合作命题在当前时空条件下具体的秩序形态。费孝通认为,纯粹的国家设置和完全的民间社会都不是农民合作的真正形式,也无以维续农村社会结构的长久运行即正常秩序。真正的合作形式在传统时期表现为农民经由士绅与国家所组成的交互体系,在西方入侵和现代性侵入时期表现为经由乡绅所产生的农民与外部市场之间的交换关系。农民内部交往所展现的“社会”充其量只是一种有限的公共性,正如在西方商品与机器大举入侵之时农村所体现出的隔断其与市镇之间的联系一般,是一种消极保护自身的孤立形态。更为重要的是乡村社区与外部的公共性之间所形成的有机与互补的资源交换与秩序形态。前者体现为双方在资源上的互补性,后者体现为外部逻辑与村庄内部逻辑之间的兼容性。一旦这种资源交换与秩序形成之间的平衡形态被打破,农村与更广泛的社会则可能面临重大危机。

而在这一过程中乡村能人处于重要的位置,乡村能人有其自主性。正如我们在本文中所展现的乡村政治精英与民间精英所具有的不同的伦理形态一样。政治能人由于与国家关系密切,并且深谙在国家体系中争取资源之道,能利用各种关系获得国家对本社区的扶持,然而由此也导致了其在资源的分配中不愿按照社区内部所认定的规则进行合理分配,反而过度倚重差序格局的思路进行,最终导致了乡村社区内部秩序混乱。而原来属于单纯市场精英的民间精英,由于身处社群伦理的氛围之中,从而内化这一伦理要求,并且认识到社群团结在市场竞争中的价值,从而进一步推进农民合作。其将农民带入更广阔的市场的能力是产生合作的结构性基础,而在勾连社区与外部公共性之间的过程中其对社群伦理的遵从是其能够实现农民合作的核心要素。两种能人逻辑的区别很好地体现了其自主性及其实际效果的差异。

在传统农村社区不可回避地迈向外部公共性并且深契其间的历史浪潮下,费孝通先生所提出的农民合作的命题,转换为我们如何在当前的历史场景下打造现代社会中的绅士。这些绅士能够传承古老文明、发扬知识自主性,在面对外来挑战时既不忘本又不排外,建立本土社区与外部公共性之间的互嵌联系。可以想见,中国广大的农村在真正融入现代社会的过程中,必然无法缺少这些重要的现代绅士孜孜奋斗的身影。

参考文献:

[1]韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].康乐,简惠美,译.南宁:广西师范大学出版社,2007.

[2]费孝通.乡土中国[M].上海:上海世纪出版集团,2007.

[3]闻翔.“乡土中国”遭遇“机器时代”——重读费孝通关于《昆厂劳工》的讨论[J].开放时代,2013(1):211-222.

[4]TALHELM T,ZHANG X,OISHI S,et al.Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture[J].Science,2014,344:603-608.

[5]卡尔.A.魏特夫.东方专制主义:对于极权力量的比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,1989.

[6]RUAN J Q, XIE Z,ZHANG X B.Does rice farming shape individualism and innovation?[J].Food Policy,2015,56:51-58.

[7]DUARA P.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,1994.

[8]郭于华,孙立平.诉苦:一种农民国家观念形成的中介机制[J].中国学术,2002(4):130-157.

[9]周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J].社会学研究,2006(3):1-38.

[10]折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(4):126-148.

[11]罗家德,孙瑜,谢朝霞,等.自组织运作过程中的能人现象[J].中国社会科学,2013(10):86-101.

[12]何绍辉.“过日子”:农民日常维权行动的分析框架——以湘中M村移民款事件为例[J].中国农村观察,2012(6):53-61.

[13]谭同学.“村民自治进程中的乡村关系学术研讨会”综述[J].开放时代,2002(1):137-141.

[14]波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源[M].杭州:浙江人民出版社,2007.

[15]付伟,焦长权.“协调型” 政权:项目制运作下的乡镇政府[J].社会学研究,2015(2):98-123.

[16]卢晖临,李雪.如何走出个案——从个案研究到扩展个案研究[J].中国社会科学,2007(1):118-130.

[17]侯新烁.消逝的农业与并未消逝的村庄[J].重庆大学学报(社会科学版),2015(4):1-13.

[18]熊万胜.合作社:作为制度化进程的意外后果[J].社会学研究, 2009(5):83-109.

[19]李义波,朱考金.农民合作行为研究——苏北P村蔬菜产业协会调查[J].南京农业大学学报(社会科学版),2006,6(4):6-11.

[20]罗家德.自组织——市场与层级之外的第三种治理模式[M]//比较管理(第二卷).北京:经济管理出版社,2010.

[21]罗家德,李智超.乡村社区自组织治理的信任机制初探——以一个村民经济合作组织为例[J].管理世界,2012(10):83-93.

[22]雷德菲尔德.农民社会与文化[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[23]李荣荣.作为礼物的现代公益——由某公益组织的乡土实践引起的思考[J].社会学研究,2015(4):71-93.