中共应对西安事变路线图

2017-01-19郑凡时婷

郑凡+时婷

中共中央和中央红军到达陕北苏区时,与陕北红军人数加起来总共只有一万余人。由于陕北地贫人稀,苏区面积极为有限,红军的生存在当时成为了很大的问题。而日寇却加快了其侵华的步伐。面对内外交困的局面,中共中央一方面加强自身建设,一方面积极寻找抗日之路。

面对不断改变的形势,中共中央的抗日主张也随之发生改变。这些主张,也最终影响到一年以后我党应对西安事变的态度。

从“反蒋抗日”到“逼蒋抗日”

1935年11月13日,中共中央发出了《中国共产党中央委员会为日本帝国主义并吞华北及蒋介石出卖华北出卖中国宣言》和对党内的指示《关于开展抗日反蒋运动工作的决定》。指出:“不论任何政治派别,任何武装队伍,任何社会团体、任何个人类别,只要他们愿意抗日反蒋者,我们不但愿意同他们订立抗日反蒋的作战协定,而且愿意更进一步同他们组织抗日联军与国防政府”。中国工农红军愿同“一切抗日反蒋的中国人民与武装队伍联合起来,反对日本帝国主义”。

1935年12月9日,北平学生数千人举行抗日救国示威游行,反对华北自治,反对日本帝国主义,要求保全中国领土完整,掀起全国抗日救国新高潮。

全国人民“一致抗日”的呼声,让中国共产党看到了这些不同的阶级、团体,在面对民族危亡之际,不再是“最危险的敌人”,而是和自己一样欲救中华民族于危难之际的爱国力量。

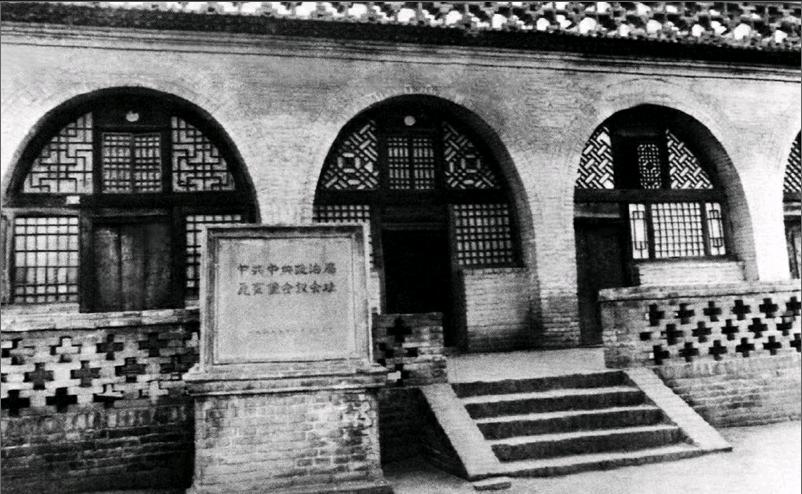

中国共产党顺应人民呼声,于12月25日在瓦窑堡召开了政治局扩大会议,做出了《中共中央关于目前政治形势与党的任务决议》。毛泽东在会上提出:“党的基本的策略任务是什么呢? 不是别的,就是建立广泛的民族革命统一战线。”

这次会议决定成立中共中央东北军工作委员会,首先开展对张学良东北军和杨虎城十七路军的统战工作,建立西北地区抗日民族统一战线。

1936年春,通过多方努力,南京政府驻苏使馆与中共驻共产国际代表团负责人会见,双方商议两党举行谈判事宜。宋庆龄亲自指派董健吾也到达陕北,向中共中央传递了国民党要求谈判的信息。双方进一步接触,了解对方的要求和立场,进而筹备正式谈判,国共关系出现转机。中共开始提出“联蒋抗日”的政策,毅然将没有完全停止“剿共”的国民党蒋介石列入“反帝统一战线”行列。

1936年2月21日,中华苏维埃人民共和国中央政府发布《关于召集全国抗日救国代表大会通电》,“主张立刻召开全国抗日救国代表大会,正式组织国防政府与抗日联军,实行抗战的具体步骤。”在这个通电中,中共开始以“抗日讨逆”取代“抗日讨蒋”,明确地把“抗日”放在首位,将蒋介石以一般统战对象相待。

1936年8月10日,中共中央召开政治局会议,毛泽东在会上所做的报告中指出,“在今天我们应该承认南京是一种民族运动的大的力量”,我们过去提抗日必须反蒋,“现在不合适”,“我们要与蒋联合”。

依据会议内容,先后形成了三个文件,即《今后战略方针》《中国共产党致中国国民党书》《中央关于逼蒋抗日问题的指示》,正式将“反蒋抗日”的总方针改变为“逼蒋抗日”,标志着中共联蒋抗日政策的确立,为其倡导的“第二次国共合作”建立了理论根据。

西安事变后的“除蒋”呼声

1936年12月12日,张学良和杨虎城在西安实行“兵谏”,扣押了蒋介石及其随从的南京政府高级官员,逼蒋抗日。随后,张、杨通电全国,发表了以“停止内战、抗日救国”为中心的八项主张,同时要求中共中央派人到西安共商抗日救国大计,处理善后事宜。

突发的西安事变,引起国内外强烈反响。西安的氛围极为紧张,内有东北军内部意见分歧和东北、西北两军之间的分歧,外有南京政府讨伐大军陈兵潼关,时刻准备轰炸西安,内战大有一触即发之势。作为西北三位一体大联合的重要成员,中国共产党在这紧要历史关头,需要立即做出选择。

12月13日,中共中央召开政治局会议,对西安事变进行讨论。毛泽东首先做报告,从事变的意义,到形势发展的可能等,都表明了他的看法和分析,同时还提出军事上在兰州、汉中这些战略要点上,应立即部署兵力。

毛泽东在报告中对蒋介石的处理提出的一个重要的意见是“审蒋”和“除蒋”,即“要求罢免蒋介石,交人民公审”,认为“把蒋除掉,无论在哪方面,都有好处”。

毛泽东的这个主张,显然是以当时国民党失去了首脑、南京政府被蒋控制的局面已经被打破的估计为根据的,为此,他还提出要“以西安为中心来领导全国,控制南京”,并在西安成立一个名义上不叫政府的“一个实质的政府”。

毛泽东做报告之后,其他同志发言都基本上同意报告的意见,有的作进一步的分析,有的提建议,有的则作补充。

周恩来发言的一个有所不同之处,就是提出“在政治上不采取与南京对立”,将来西安“或以陪都形式出现”,然而这里所说的南京也是没有蒋的情况下的南京。

张国焘的发言则走向了极端。他提出“打倒南京政府,建立抗日政府”,而且认为“内乱不可免”,西安事变的意义“第一是抗日,第二是反蒋”。这是明确对党的“逼蒋抗日”“联蒋抗日”方针的倒退。

张国焘之后,张闻天作了发言,他提出“尽量争取南京政府正统”这一独到见解,同时指出应“把局部的抗日统一战线,转到全国性的抗日统一战线”。

会后,毛泽东、周恩来致电张学良,称颂“元凶被逮,薄海同快”,建议“对全军奉行广大深入的政治动员,向全体官兵宣布蒋氏卖国残民罪状,政治上团结全军,此着是最紧急任务之一”,并请派飞机接周恩来前去西安。

同日,苏维埃中央政府机关报《红色中华》亦开始大力宣传“西安昨日爆发抗日起义”,提出“要求将汉奸蒋介石交付人民审判”。

可见,这次会议对南京政府的政策存在较大争论,而对审判蒋介石还是较为一致的,并在会后付诸行动。12月15日,毛泽东、周恩来等红军将领联名致电国民政府,公开要求“接受张、杨二氏主张,停止正在发动之内战,罢免蒋氏,交付国人裁判,联合各党各派各界各军,组织统一战线政府”。

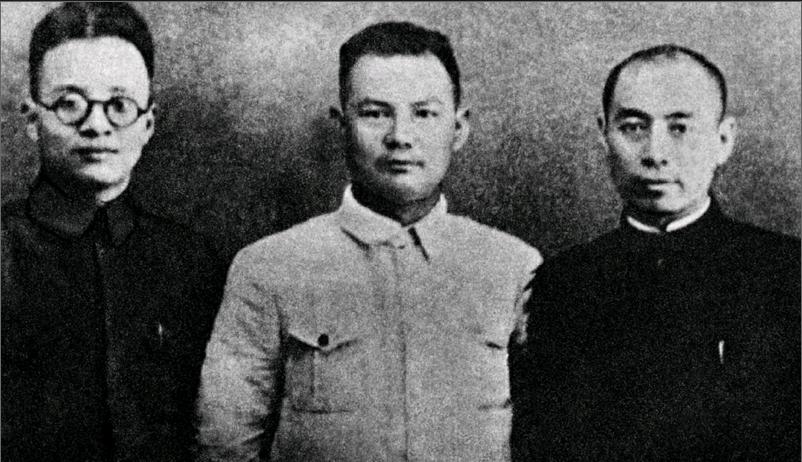

张闻天扮演了极为重要的角色

西安事变发生后,中共领导人中主张对事件持慎重态度的除了周恩来,还有一个重要的人物,那就是时任中共中央总书记张闻天。

在1936年12月13日党中央召开的政治局常委扩大会上,多数人(包括毛泽东)的意见是主张“除蒋”、“审蒋”,但张闻天在发言中却提出了不同的看法。他认为,“张学良这次行动是开始揭破民族妥协派的行动,向着全国性的抗日方向发展。”他用“揭破妥协派”这个表述,就是指明这个行动是对蒋介石为代表的妥协派在抗日问题上妥协动摇的一次揭露和打击,这不但准确地概括了事变发动者的本意,而且由此推测到事变积极意义方面可能发展的前途。

张闻天在发言中还有针对性地强调指出:“不要急躁”,不要“自己造成自己的困难”,要“慎重考虑”,要“把抗日为最高旗帜”,要“依靠我们党的策略正确”。他在发言的最后提出:“我们的方针:把局部的抗日统一战线,转到全国性的抗日统一战线。”这一具有总纲性的结语,实际为我党制定正确的方针指出了根本的方向。

这次会议作出的结论,虽然没有完全采纳张闻天的意见,但是接受了张闻天、周恩来还有博古等不与南京政府对立的意见,为不久形成的最终决策提供了一个初步的基础。

12月19日,在党中央确定和平解决西安事变方针的政治局扩大会上,张闻天围绕“不再恢复反蒋”这一关键,对决策的正确性及其策略思想作了鲜明、系统的阐述;并为中央起草了《关于西安事变及我们任务的指示》。

张闻天在这次会上的发言是为全面阐述决策的思想和精神而作的。发言共分七点,对事变发展的前途、党对事变的根本立场、和平调解方针的策略思想,以及党对失败前途的准备等,均一一作了论证的说明。

这篇发言的一个重要的特点,就是对蒋介石的处置方针问题作了鲜明、透彻的说明。发言明确指出:我们“不站在反蒋的立场,不站(在)恢复反蒋的立场”,“因为这一立场可以使蒋的部下对立,是不好的”。

鉴于党内在事变爆发后已经有过在这个问题上的徘徊,张闻天在发言中还批评了“审蒋”这一类的错误口号:“我们应把抗日为中心,对于要求把蒋介石交人民公审的口号是不妥的。”

在和平解决西安事变的重要时刻,张闻天对此关键问题作出如此鲜明的表示,对于统一党内的思想和步伐是十分必要的。他的发言也正是在对这个问题阐述的基础上,将和平解决西安事变的总方针作了明确的概括:“尽量争取时间,进行和平调解。”

彻底实现西安事变和平解决

经过几天的观察和西安事变的发展,中共中央对局势最终有了准确的判断,即彻底实现西安事变和平解决。

在1936年12月19日的会议上,毛泽东根据对内战与抗日两种前途的分析和会议的讨论,毅然做了修改原来方针的结论。周恩来虽然没有参加这次会议,但是会议之前他在西安为争取和平所作的努力以及向中央陈述的意见,对于会议的决策起了十分重大的作用。

蒋介石在作出接受抗日等六项诺言之后获释,使得西安事变的和平解决实现了第一步。然而,由于蒋回南京不久就扣留了张学良,并派重兵进攻西安,使得人们刚看到和平希望的局势陷入了又一次危机之中。

当张学良被扣消息传到西北的时刻,广大群众无不为蒋介石背信弃义的行径而感到义愤,西安方面主张武力解决的舆论顿时上升,党内也有同志对于是否还要争取蒋介石发生了动摇。紧迫而复杂的局势,要求我党表示明确的态度并能作出正确的对策。

在这种情况下,党中央于1937年1月2日再次召开中央政治局扩大会议。在这次会议上,张闻天作了一个全面分析形势和提出对策的发言。他认为,南京要进行大的内战目前在舆论上是很难动员的,建议西安方面发表通电,呼吁“反对内战”,“要求放张学良回来”。同时提出,“西安问题的主要关键是团结内部,站在防御的动员更为有利,争取更多的同盟者。”

在张学良被扣后西北局势发展到最紧张的时刻,也就是东北军著名爱国将领王以哲被害的前夕,张闻天又亲赴西安,同在那里的周恩来现场商定大计。张闻天到达西安后,先后发了几份电报,电报之一是他到达西安第二天(1月28日)向毛泽东通报西安贯彻“坚决为和平奋斗”方针的情况,成为体现我党为彻底实现西安事变和平解决而努力的一个历史见证。

纵观中国共产党到达延安后整个抗日政策的变化,正如毛泽东在1937年5月召开的中国共产党全国代表大会所作的《中国共产党在抗日时期的任务》的报告中所指,中日矛盾的变化,决定了共产党政策的变动,“共产党发展了‘九一八后在三个条件(停止进攻革命根据地,保证人民的自由权利,武装人民)下和国民党中愿意同我们合作抗日的部分订立抗日协定的政策,成为建立全民族的抗日统一战线的政策。这就是我党一九三五年八月宣言,十二月决议,一九三六年五月放弃‘反蒋口号,八月致国民党书,九月民主共和国决议,十二月坚持和平解决西安事变,一九三七年二月致国民党三中全会电等等步骤之所由来。”

和平解决西安事变,是我党历史上具有重大影响和深远意义的一次决定,尽管它经历了一个从除蒋到有条件放蒋的曲折过程,但是仅仅五六天时间,经过民主讨论,就能对这样重大而复杂的事件作出为后来历史证明完全正确的决策,这正说明即使是在革命战争年代,对于如西安事变的这样突发的重大事件,中央能做出正确的决策,靠的也是党内民主,靠的是集体智慧,而不是靠任何的个人专断。