中国省域循环经济绩效评价

2017-01-17刘畅

刘畅

(山东师范大学 地理与环境学院,山东 济南 250014)

循环经济与可持续发展

中国省域循环经济绩效评价

刘畅

(山东师范大学 地理与环境学院,山东 济南 250014)

采用2005—2014年的中国统计年鉴相关数据建立循环经济绩效评价体系,将全国各省循环经济绩效根据得分划分为5个等级。利用ArcGIS等技术手段分析,结果表明:全国各区域之间循环经济绩效明显由东部向西部递减,东北地区循环经济发展相比于其他地区存在一定的差距。在对循环经济绩效分析的基础上提出相应的强化管理体制机制;充分发挥东部地区的资金、技术优势;优化产业结构,构建产业生态园等建议。

循环经济;空间格局分析;时间序列分析

目前,中国经济发展速度放缓,同时面临着发展方式粗放、资源短缺且利用率不高、生态环境承载压力过大等问题。“五大发展理念”的提出,对于中国发展循环经济、走绿色发展道路具有十分重要的意义。

循环经济源于20世纪60年代,在20世纪末循环经济的发展理念开始流入中国。并且,中国把循环经济作为一项国家政策,从企业、园区和社会这三个层面上发展循环经济。2005年中国开始推行循环经济试点省市。

对全国各省循环经济发展所取得的成果进行评价,既可以总结经验、吸取教训,不断探索发展循环经济的模式和方法,用以指导循环经济进一步发展,实现经济、生态和社会的协调发展。

1 研究综述

1.1 循环经济的产生与发展

20世纪60年代,鲍尔丁提出了“宇宙飞船经济理论”[1]。70年代,“罗马俱乐部”在《增长的极限》[2]中,提出人类社会的增长是有限的。第一次系统阐释了经济增长与自然资源、生态环境等的关系,为可持续发展理论奠定了基础。

诸大建是第一个将循环经济的概念引入中国的学者[3]。毛如柏等[4]在《论循环经济》一文中提出:经济活动是一个“资源—产品—资源”的闭环反馈式流程。

1.2 循环经济绩效评价的相关研究

循环经济的模式一般在企业、区域和社会三个层面上分别划分为小循环、中循环和大循环[5]。

小循环是微观上单个企业内部的物料循环,典型案例是美国杜邦化学公司[6]。煤炭企业在循环经济的研究中占据重要地位,王林珠等[7]对煤炭企业循环经济的研究方法加以研究,将其加以总结比较。陈晓红等[8]以一铅锌有色金属冶炼企业为例对企业循环经济评价体系进行了研究。

中循环是指物料在企业间的循环,世界各国多采用生态工业园区的发展模式,典型案例是丹麦卡伦堡,通过企业之间的相互贸易,利用其他企业产生的废弃物以及副产品作为原料,既减少了废物的排放量,降低了对生态环境的污染,又减少了废弃物处理费用,获得了经济效益,实现双赢[6]。黄海凤等[9]将灰色聚类法运用于生态园区评价,宋叙言等[10]采用主成分分析和集对分析的方法对生态工业园区绩效加以评价。

大循环是指物料在社会范围内循环生产、使用的发展模式,是在全社会大力发展废物的回收利用,典型案例是德国的双轨制回收系统(DSD),回收废弃物并分类送到相应的厂家和制造商加以利用[6]。

于丽英[11]将城市循环经济指标体系运用于上海市。此外,学者们分别对江苏省[12]、湖北省[13]、重庆市[14]和天津市[15]进行了评价;在市域层面上,张明明[16]对长三角地区16个城市的循环经济综合发展水平进行实证研究。

1.3 研究评述

区域层面上,对于循环经济绩效的评价大多集中在部分省份或城市,以及一些较发达区域如长江三角洲地区,而对于全国范围循环经济评价的研究则比较少。因此,本研究试通过对全国省域尺度的循环经济加以评价来完善其研究内涵,丰富其理论体系,并提出相应的建议。

2 基于循环经济原则指标体系的建立

2.1 循环经济的原则

发展循环经济,需要遵循“3R”原则:减量化、再利用、再循环。其中,减量化原则重于输入端,再利用则是针对过程,再循环则侧重于输出端,将废弃物回收重新利用,使废弃物变废为宝,成为资源[16]。

基于“3R”原则,吴季松[18]提出循环经济“5R”原则,其中,再思考是一种反思;再修复是建立修复生态新的发展观,除此之外,慈福义[19]在《城市与区域循环经济竞争力、低碳竞争力研究》中提出“6R”原则,即在“5R”原则的基础上增加了再重组原则,再重组是指包括产业布局等在内的空间结构重组。

2.2 指标体系的建立

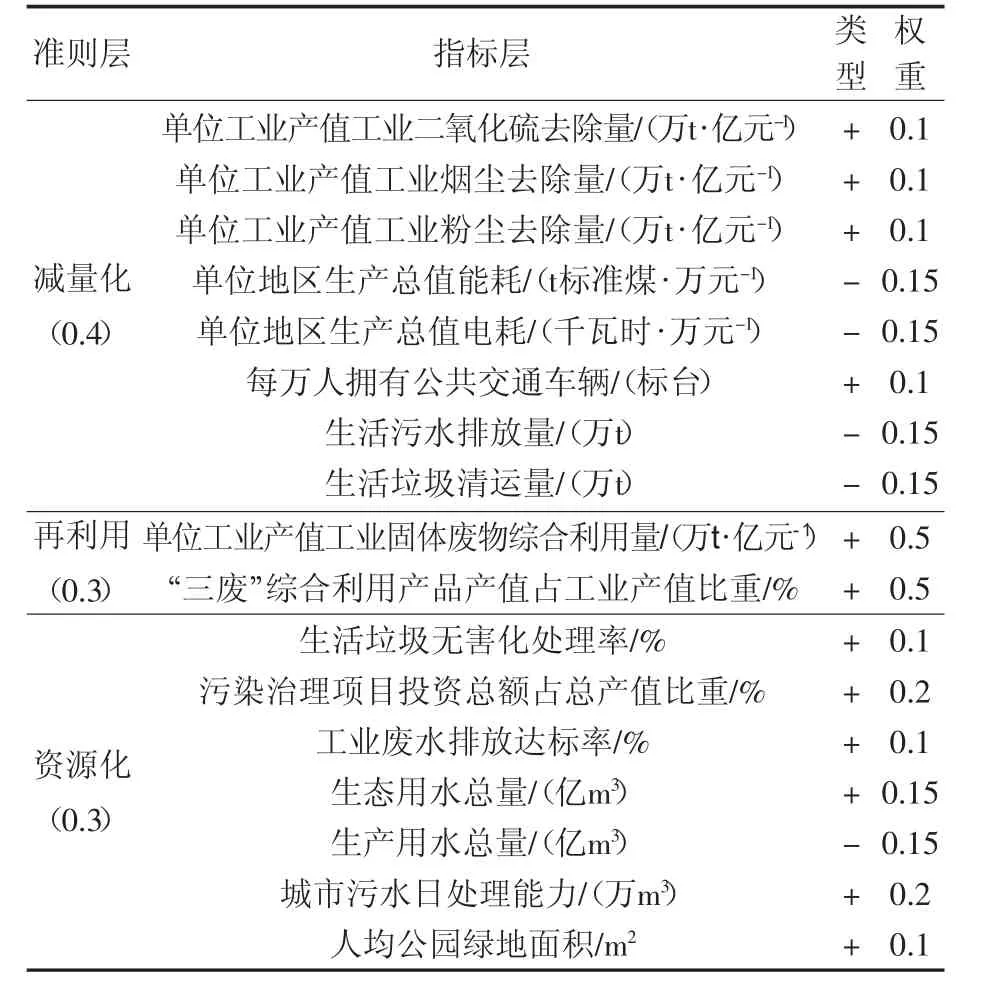

循环经济本身就是一个复杂的系统,涉及到经济、社会和生态三个方面,因此,对于循环经济的评价,本研究拟将发展循环经济所要遵循的原则作为切入点。根据《中华人民共和国循环经济促进法》中的循环经济原则:减量化、再利用、资源化,根据数据的可得性、科学性和准确性原则,选取了减量化、再循环利用和资源化这三方面作为准则层;通过专家打分法对各个指标赋予权重,利用正向化及标准化处理消除各个指标对循环经济评价符号及量纲的影响,指标体系设计如表1所示。

3 中国省域循环经济绩效评价

本研究选取了2006—2015年中国统计年鉴的数据,对各地区循环经济绩效从空间和时间两个角度作出了评价。

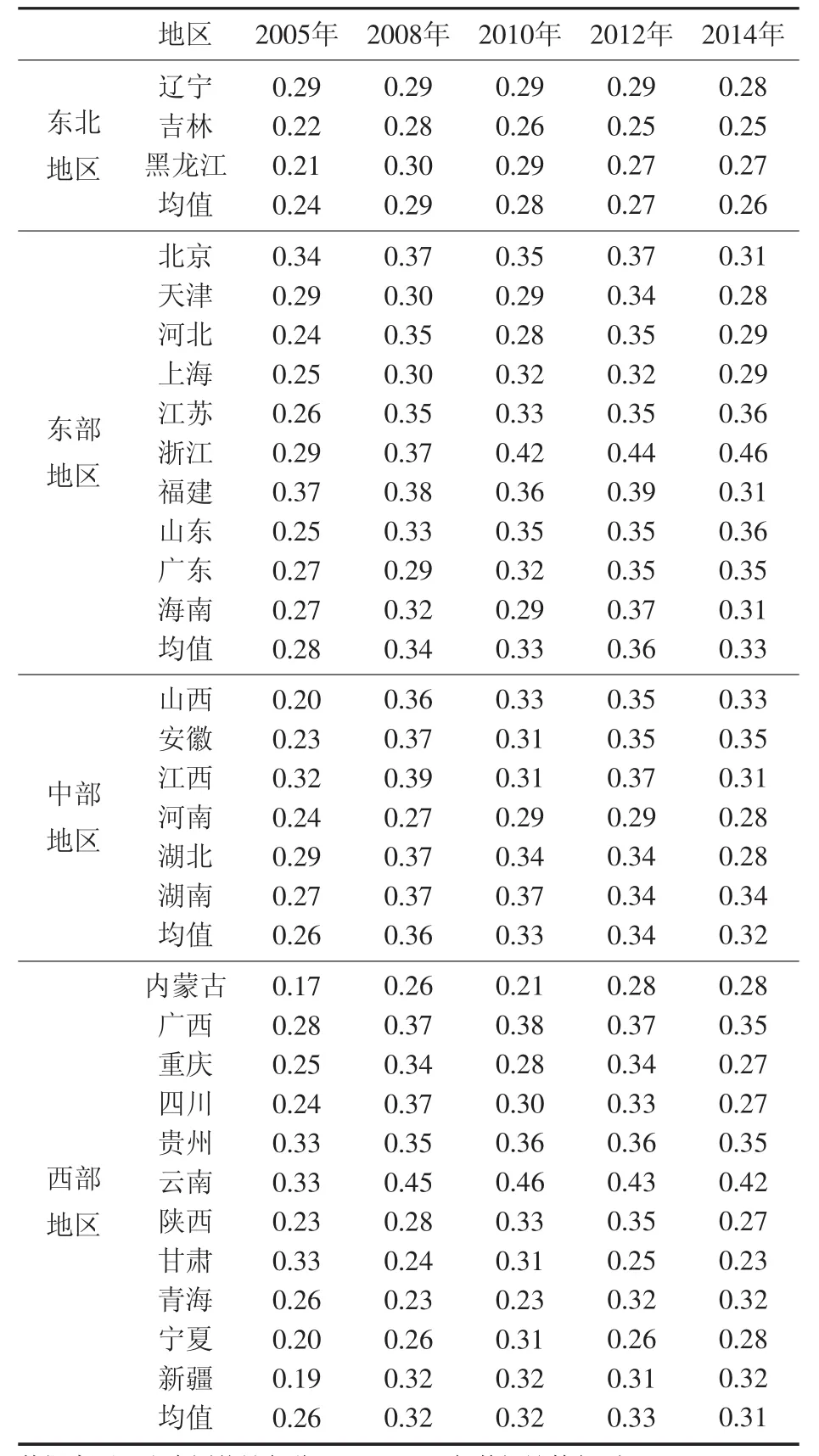

根据各省循环经济绩效评价得分情况,将全国30个省级行政区按得分分为5个等级。其中,得分越高说明该区域循环经济绩效越突出。2005—2014年全国各省得分在0.1~0.5之间,因此,将0.4~0.5划分为I类;0.3~0.4划分II类;分布在0.2~0.3范围内的省份较多,因此划分0.25~0.3、0.2~0.25为III类和IV类两部分;将得分在0.1~0.2的划分为V类(见表2)。

表1 循环经济绩效评价指标体系

表2 循环经济绩效评价各省得分情况

3.1 中国省域循环经济空间格局分析

2005年,中国开始实施循环经济试点省市工作,循环经济发展刚刚起步,在理论和实践上还不成熟。总体来看,各地区循环经济发展不均衡且水平较低,全国没有达到I类的省份;从区域来看,中部和东部地区发展效果较好;从各省来看,发展较好为北京、福建等地区,达到了II类水平,新疆和内蒙古等地区发展较差,为V类水平,其他省份循环经济发展较为均衡介于III类和IV类之间,且大多分布在中部和东部。

2005年之后,中国各地区循环经济进入快速发展时期,各省发展都取得了较大成果。从总体来看,全国各地区都已达到IV类及以上水平,部分省份达到了I类水平;从区域来看,2008年除广东以外的东部其他地区和部分中部地区达到II类水平,2012年浙江省评分全国最高,并保持了高水平发展,全国大部分地区评分达到III类水平,西部地区发展也取得一定成效,但发展较为缓慢,且四川、甘肃等部分省份发生波动。

到2014年,各省循环经济发展从东部地区到中部地区再到西北地区呈递减趋势,全国除了新疆和吉林,其他省份都达到了III级及以上水平,全国包括:北京、海南、广东、江西、贵州、山东、陕西等15个省份达到II级,约占全国的50%,另外,云南和浙江两省循环经济发展水平达到I级水平。

3.2 中国省域循环经济绩效时间序列分析

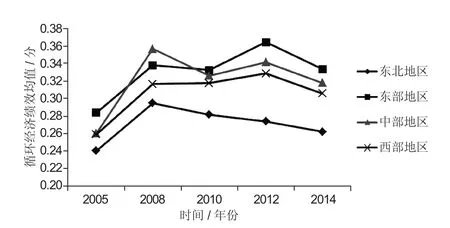

图1 2005—2014年中国四大区域循环经济绩效均值

从各区域的均值看,东部地区略有起伏,但循环经济发展水平位于全国前列(见图1),另外,循环经济发展水平在全国范围内各区域之间也呈现出明显的地带性差异,呈现东部、中部、西部循环经济绩效递减的现状。

自2005年以来,循环经济呈现较高水平且稳定发展的有北京、江苏、福建和贵州等地区;呈现较高水平且持续增长的有浙江、山东和广东等地区;发展过程中有所波动的有吉林、河北、湖南、重庆、四川和宁夏等地区;循环经济发展较为落后的有吉林、黑龙江、河南和内蒙古等地区。

4 结论及建议

中国各省循环经济发展近十年来取得了很大进步,但大部分省份仍然存在资源浪费且利用率低、环境污染严重等问题。例如,每年冬季供暖时,北京、天津、济南等城市会出现大量雾霾天气。现阶段,发展循环经济是加快中国产业结构转型升级,实现协调发展的重要途径。

4.1 强化管理体制机制,维护东中西部生态系统平衡

自然生态是循环经济发展的基础,东中西自然条件的地带性,特别是西部生态环境较为脆弱,使得东中西部发展循环经济存在较大差异。

在推进循环经济的过程中,政府要注意保护西部地区的自然环境。建立循环经济发展规范、市场、激励、核算等关键制度,通过制度的完善赋予多元主体参与循环经济的能力,在发展循环经济的过程中要在市场发挥作用的同时加强政府宏观调控,解决和避免市场配置资源的弊端,例如征收污染税、大力推行碳交易等制度;加强公众参与意识。

4.2 打造自由创新环境,发挥东部地区资金、技术优势

当前,生态资本成为经济发展的主要制约因素,发展循环经济是必然选择。发展循环经济技术是核心要素,必须通过技术创新实现“减量化、再利用、再循环、再修复”。东部地区拥有充足的资金,而且创新环境及研发条件更为先进,应承担更多的技术研发,并将绿色技术运用到经济生产中。中西部地区要积极承接东部的产业转移,因地制宜的采取相应措施、加大创新力度,实现经济、社会和生态的协调发展。

4.3 优化产业结构,构建产业生态园

合理的产业结构是推动发展的重要途径,绿色发展要求产业结构向合理化、高级化和生态化方向发展。要求加快产业转移,实现合理化和高级化目标。产业结构生态化要求必须大力发展循环经济,采取产业生态园区的方式,实现不同产业之间资源产品的重复、高效利用,减少对生态环境的污染。

[1]DEESE R S.The artifact of nature spaceship earth and the dawn of global environmen-talism[J].Endeavour,2009,33(2):70-75.

[2]德内拉·梅多斯,乔根·兰德斯,丹尼斯·梅多斯.增长的极限[R].罗马俱乐部研究报告,1972.

[3]诸大建.可持续发展呼唤循环经济[J].科技导报,1998(9):39-42,26.

[4]毛如柏,冯之浚.论循环经济[M].北京∶经济科学出版社,2003.

[5]刘薇.关于循环经济发展模式的理论研究综述[J].中国国土资源经济,2009(05):24-26.

[6]诸大建.从可持续发展到循环型经济[J].世界环境,2000(3):6-12.

[7]王林珠,杨昌明.煤炭企业循环经济评价方法研究[J].中国矿业,2013,22(9):30-33.

[8]陈晓红,傅滔涛,曹裕.企业循环经济评价体系——以某大型冶炼企业为例[J].科研管理,2012,33(1):47-55.

[9]黄海凤,张宏华,蔡文祥,等.基于灰色聚类法的生态工业园区评价[J].浙江工业大学学报,2005,33(4):379-382,402.

[10]宋叙言,沈江.基于主成分分析和集对分析的生态工业园区生态绩效评价研究——以山东省生态工业园区为例[J].资源科学,2015,37(3):546-554.

[11]于丽英,冯之浚.城市循环经济评价指标体系的设计[J].中国软科学,2005(12):44-53.

[12]钟太洋,黄贤金,李璐璐,等.区域循环经济发展评价∶方法、指标体系和实证研究——以江苏省为例[J].资源科学,2006,28(2):154-162.

[13]朱冬元,刘婧.湖北省循环经济评价指标体系的模型构建及实证检验[J].统计与决策,2008(22):84-88.

[14]曹小林,晏永刚,景星蓉.区域循环经济测度指标体系、评价方法与实证研究——以重庆市为例[J].重庆大学学报:社会科学版,2008,14(3):30-35.

[15]王文玲.天津市循环经济发展评价指标体系构建与评价[J].科技管理研究,2009(11):131-133,144.

[16]张明明,武戈.我国长三角区域循环经济发展的计量实证分析[J].特区经济,2007(9):41-42.

[17]曲格平.发展循环经济是21世纪的大趋势[J].中国城市经济,2002(1):27-28.

[18]吴季松.循环经济综论[M].北京:新华出版社,2006.

[19]慈福义.城市与区域循环经济竞争力、低碳竞争力研究[M].北京:经济科学出版社,2013.

(编辑:程 俊)

Performance Evaluation of Provincial Circular Economy in China

Liu Chang

(School of Geography and Environmental Science,Shandong Normal University,Jinan Shandong 250014, China)

Through the establishment of circular economy performance evaluation system,divided the provincial circular economy performance scores into 5 levels based on the 2005 and 2014 China statistical yearbook data.By using ArcGIS and other technical means,the analysis results showed that the performance of circular economy between different regions in the whole country was obviously showing the zonal difference from the east to the west,and that there was a certain gap of the development of circular economy in the northeast region compared to the other regions. Finally,put forward the corresponding countermeasures and suggestions on the basis of the analysis on circular economy performance including that strengthening the management system and mechanism,giving full play to the advantages of capital and technical of the eastern region, optimizing the industrial structure,building industrial ecological park.

circular economy,spatial pattern analysis,time series analysis

X321

A

1008-813X(2016)06-0043-04

10.13358 /j.issn.1008-813x.2016.06.11

2016-10-11

刘畅(1993-),男,山东济宁人,山东师范大学区域经济学专业硕士研究生在读,主要从事区域经济发展的研究。