石鼓书院:湖湘学派的重要基地*

2017-01-17邓洪波

邓洪波,颜 为

(湖南大学 岳麓书院,湖南 长沙 410082)

石鼓书院:湖湘学派的重要基地*

邓洪波,颜 为

(湖南大学 岳麓书院,湖南 长沙 410082)

南宋时期,理学家与书院深度相契,开创出书院与学术的一体化传统。位列天下“三书院”、“四书院”、“五书院”中的岳麓与石鼓,更是湖湘之学与书院一体化的典型代表。乾淳之际,朱子所作《石鼓书院记》意在为天下书院建设提供范式,实为湖湘文化自立自强的重要标志。石鼓书院在纠正科举俗学之余,倡导传道济民,开湖湘实学之风。山长讲学兼采诸家,辑成《石鼓论语问答》,刊刻《尚书全解》,扩大湖湘之学谱系。宋末石鼓于战火中重建,习武备战,扩充田产,担起乱世中传承文脉的重任,成为湖湘学派的重要基地。

石鼓书院;湖湘学派;传道济民;文脉传承

南宋150余年(1127-1279),是中国书院创纪元的时期。其最大的特点是,理学家与书院深度相契,形成荣辱与共、隐显同时的发展模式,开创出书院与学术的一体化传统。从此,书院作为一种文化教育组织,成为推动中国学术迅速发展的最重要力量,学术的衍生与流变几成书院的内部事务。而理学家的加入,使得书院能够接受官学、私学的办学经验教训,采纳禅宗丛林与道家宫观传法讲学的优点,完成其自身的制度化建设,并最终确立成熟的书院教育制度。从此之后,我国教育事业进入官学、私学、书院三足鼎立的全新时代。在这个过程中,湖南书院孕育湖湘学派,岳麓诸儒卒开湖湘学统,书院与学术一体并进,终于创造出一个天下学术之盛,无出湖湘之右的全新局面。

南宋湖湘学术之盛,得益于潭州岳麓书院、衡州石鼓书院、道州濂溪书院、靖州鹤山书院四大学术基地的建设与成就。本文将以名列天下三大书院的石鼓书院为例,作个案式探讨,意在进一步彰显书院对于湖湘学术繁盛所作的贡献。

一 南宋时期的天下三书院之说

宋初书院影响之广,声势之大,集中体现在“天下四大书院”之说的广为传播与广泛认同。与“天下四大书院”并行于南宋学术界的还有“三书院”、“五书院”二说,但它长期被“四书院”之说遮蔽,鲜为人知。明确提出“三书院”的是吴泳。淳祐六年(1246),吴泳作《御书宗濂精舍跋记》,其称:

臣尝考国朝建立书院隶于今职方者三,潭曰岳麓,衡曰石鼓,南康曰白鹿洞,皆繇上方表赐敕额,盖所以揭圣范崇道规也。道术既裂,圣真无统,士各阿其所好而立之师门,各尊其所授而名其学,刊山结庐,互相标榜,书院精舍之名几遍郡国,殆失古者天子命之教然后为学之义。*吴泳:《鹤林集》卷三十八,见陈谷嘉、邓洪波:《中国书院史资料》,第129页。

吴泳时任南昌郡守,倡建精舍,供奉理学祖师周敦颐,并请理宗皇帝御书匾额。此记即纪其事,格于君臣之义,甚为严肃,是一种正式场合的提法。惟所称岳麓、石鼓、白鹿洞三书院者,皆在南宋实际控制的南方,已属于职方之外的北方各院没有一所列入其中。

其实,在吴泳之前就有过类似的提法。如楼钥为福建建宁府紫芝书院作记,就曾实列三书院之名,其称:

或曰郡既有学,而复有书院,不即多乎?是又不然。潭之岳麓,衡之石鼓,南康之白鹿,皆比比也。古者家有塾,党有庠,术有序,国有学。以今准之,百里之邑,千里之郡,其为学当有几所,而谓此为多乎!*楼钥:《攻愧集》卷五十四,《建宁府紫芝书院记》,见陈谷嘉、邓洪波:《中国书院史资料》,第150页。

此记作于嘉定年间(1208-1224),早于吴氏二三十年,虽然无三书院之名,但有三书院之实,且岳麓、石鼓、白鹿三院排序亦不差半分。

由楼钥嘉定之记而上溯到嘉泰二年(1202),理学名家周必大也有同样的指称:

阅两月工已讫告,遂仿潭之岳麓、衡之石鼓、南康之白鹿,榜曰“龙洲书院”,择春秋补试前列者十人居之,而主以庠长。*周必大:《文忠集》卷五十九,《太和县龙洲书院记》,见陈谷嘉、邓洪波:《中国书院史资料》,第155页。

龙洲书院在江西吉安赣江之中,与县学隔江并列,因而也有人提出了“县有学者,此非赘乎?”的疑问。考龙洲与紫芝二院地隔千里,周必大、楼钥二人时越十年,但他们碰到了同样的问题,又同样举三书院叙事。这种巧合,大概不能完全归之于英雄所见略同,而应该视作人们约定俗成的认同。“三书院”和“四书院”一样,是南宋的书院建设者们树立的榜样,也是为了将自己行动合法化甚至神化而提出的一个符号象征。

推考“三书院”之论的由来,则与倡导书院运动的理学大师朱熹有关。淳熙十四年(1187),朱熹为石鼓书院作记,其称:

予惟前代庠序之教不修,士病无所于学,往往相与择胜地,立精舍,以为群居讲习之所,而为政者乃或就而褒之,若此山,若岳麓,若白鹿洞之类是也。*朱熹:《衡州石鼓书院记》,见陈谷嘉、邓洪波:《中国书院史资料》,第111页。

其时距朱熹和吕祖谦一起提出天下四书院之说仅隔8年之久。言犹在耳,记已刻碑,朱熹为何要推陈出新改“四书院”为“三书院”呢?个中缘由未曾明示,推测当与以现世书院作样板推进书院运动有关。

与“四书院”各说各话不同,“三书院”所指高度一致,界说清楚,从来就指岳麓、石鼓、白鹿洞,而且又张本于朱熹,依常理而论,应该彰显而流行。但后来的史学文献之家如王应麟、马端临等偏不钟情于“三”,而取众说纷纭的“四”。于是,“三书院”之说失传,尚待本文重揭于世,“四书院”则成为宋初著名书院的代名词得以通行。

“五书院”之说见于南宋人吕大中《宋大事记讲义》卷十,其称:

国家肇造之初,为书院者有五,曰嵩阳书院,曰石鼓书院,曰岳麓书院,曰应天府书院,曰白鹿书院。今嵩阳、应天二书院不可考,而石鼓书院淳熙中得潘侯畤而复兴,岳麓书院又得张、朱二先生振之。*邓洪波《石鼓书院志补遗》卷二,载《石鼓书院志》,长沙,岳麓书社,2009,第265页。“五书院”说又见南宋刘时举《续宋编年资治通鉴》卷十,亦引自吕氏之说,载上书第257-258页。

考“五书院”之说,其义有二:一是并取石鼓、嵩阳二院,而不作二者取其一的选择,则“五书院”实为“四书院”之说的折中版。二是南宋时期,北方嵩阳、应天府二书院沦于金人治下而不可考,五书院去二,实际仅存岳麓、石鼓、白鹿洞三书院,故“五书院”又可视作“三书院”的扩展版。

综上所述,无论是天下三书院、四书院,还是五书院,湖南皆有岳麓、石鼓二者名列其中,其称名天下,引领全国书院发展的地位可谓毫无争议,这是湖南书院在北宋建立的莫大荣耀,实可视作湖湘文化自立自强的重要标志。天下三大书院之说,虽然后世不彰,但在南宋却流行于士林,影响很大,且各家排序都是潭之岳麓,衡之石鼓,南康之白鹿,高度一致,可见已是当时读书人的共识。天下三书院,湖南有其二,地位之高确乎已是“非他郡国所可及”。至于石鼓书院,鼎足而三,称名天下,荣莫大焉!且比之四书院系列中曾经被嵩阳替代,它在三书院之说中具有不容置疑的尊荣,更能彰显其地位之高贵与崇隆,故而本文取天下三大而不是天下四大来叙说南宋石鼓之事。

二 张栻、朱熹二贤与石鼓书院

石鼓书院与岳麓书院一样,其建设一直由官府主导,所不同的是,在三兴官学运动中,岳麓、湘西二书院与潭州州学组成“潭州三学”共同体,且岳麓高居州学之上,而石鼓书院却被改成了衡州州学,院学合一。因而,“衡之学曰石鼓书院云者,其来已久”。*张孝祥《衡州新学记》,《于湖集》卷十四。又载邓洪波《石鼓书院志补遗》卷三,见湖湘文库本《石鼓书院志》第269-270页。

乾道元年(1165),虽有“兵事”,但提点刑狱王彦洪、提举常平郑丙、知州张松三人皆“知夫学所以为政,兵事细也”,仍令州学教授苏总龟修葺石鼓院舍,以居生徒。“无何而学成,兵事亦已”。次年八月,著名学者张孝祥为作《衡州新学记》,盛赞王、郑、张:“三君识先王所以为学之意,于羽檄交驰之际,不敢忘学。学成而兵有功,治有绩,则余安得不为之言,以劝夫为政而不知学者耶?”同时又告诫:“衡之士知三君之心,则居是学也,不专章句之务,而亦习夫他日所以为政,不但为科第之得而思致君泽民之业,使政之与学复而为一,不惟三君之望如此,抑国家将于是而有获与!”*张孝祥《衡州新学记》,《于湖集》卷十四。又载邓洪波《石鼓书院志补遗》卷三,见湖湘文库本《石鼓书院志》第269-270页。体味学政、兵功、治绩三者关系,以及其所倡导的不专章句亦习为政,不但为科第而思致君泽民,即“政之与学复而为一”的学风,我们发现,和同一年张栻在《岳麓书院记》中提出的岂特群居佚谈、决科取禄、习为言语文辞之工而已,盖欲成就人才,以传道而济斯民的观点,有很大的相似性。观乎二者,可知岳麓、石鼓南北呼应,共成湖湘实学之风。

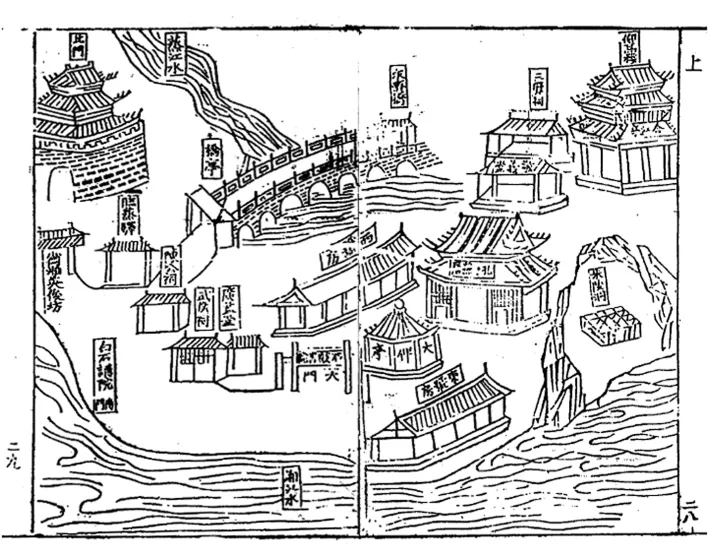

万历《石鼓书院志》上部载石鼓书院形胜图

需要指出的是,乾道元年(1165)的这次修复,是在衡州州学的名义下进行的,故张氏所记者为《衡州新学记》,但“衡之学曰石鼓书院云者,其来已久”,故而州学习惯上又称“石鼓之学”。八年之后,即乾道九年二月,当文学家范成大游历其间时,他也记为“石鼓书院实州学也”,并将其与徂徕、金山、岳麓并列,首次提出宋初天下四大书院之说。从此,石鼓书院而非衡州州学得以称名天下。此其一。其二,乾道元年这次修复,地方志史中,无论是州学还是书院,皆无记录,应予补记。

乾道四年(1168),湖南路提举常平使范成象“以图志搜访旧志”,得诸葛武侯祠“废宇于榛莾中”,乃率僚属提点刑狱郑思恭、知州赵公迈,“徙于高明而一新之”,并请张栻作记,

以纪其事。按:诸葛亮曾以军师中郎将驻临蒸,督零陵、桂阳、长沙三郡,调赋以供军饷,故唐以前即建祠奉祀,以彰其忠。时当宋金对峙,和战两难之际,武侯的忠义正是教育人才、培植人心的绝好资源,因而张栻之记纵论王霸,尊仁义,辟功利,更由诸葛亮“汉贼不两立,王业不偏安”、“鞠躬尽力,死而后已”的名言,而力赞其“不敢斯须而忘讨贼之义,尽其心力,至死不悔”之“大公”,称“其扶皇极,正人心,挽回先王仁义之风,垂之万世,与日月同其光明可也。”*张栻《衡州石鼓山诸葛忠武侯祠记》,载《南轩集》卷十。又作《武侯庙记》、《武侯祠记》,收入万历《石鼓书院志》、光绪《石鼓志》,分见湖湘文库本《石鼓书院志》第115-116页与177-178页。经此提倡,武侯之忠义遂成湖湘之学的有机组成部分,武侯祠也就成了石鼓书院教育生徒的重要课堂。

继乾道之后,石鼓书院的发展在淳熙年间步入高峰期。淳熙十二年(1185),部使者潘畤就原址建屋数间,榜以故额,“将以俟四方之士有志于学,而不屑于课试之业者居之”,未竟而去。十三年,提刑宋若水“继终其事”,别建重屋奉祀先圣先师之像,摹刻国子监及本道诸州印书收藏院中,选建师儒,较试诸生入院,出缗钱供亿,令其读书其中。因恐经费难以持久,归籍在官闲田之余,又与连帅林栗及诸使者苏诩、管鉴及衡州知州薛伯宣等奉金赍,置田二千二百四十余亩,岁收米六百二十七斛有奇,廖行之为作《石鼓书院田记》。于是,石鼓有屋以居,有田以养,有书以读,弦诵之声响彻院外。其时,戴溪聘为山长,与诸生讲《论语》,有《石鼓论语问答》三卷传世。

淳熙十四年(1187),宋若水请朱熹作记,“以诏后人,且有以幸教其学者”。朱子之记,摘录如下:

予惟前代庠序之教不修,士病无所于学,往往相与择胜地,立精舍,以为群居讲习之所,而为政者乃或就而褒表之,若比山,若岳麓,若白鹿洞之类是也。逮至本朝,庆历、熙宁之盛,学校之官遂遍天下,而前日处士之庐无所用,则其旧迹之芜废,亦其势然也。不有好古图旧之贤,孰能谨而存之哉?抑今郡县之学宫置博士弟子员,皆未尝考其德行道艺之素,其所受授,又皆世俗之书,进取之业,使人见利而不见义,士之有志于为己者,盖羞言之。是以常欲别求燕闲清旷之地,以共讲其所闻,而不可得。此二公所以慨然发愤于斯役而不敢惮其烦,盖非独不忍其迹之芜废而已也。故特为之记其本末以告来者,使知二公之志所以然者,而无以今日学校科举之意乱焉。又以风晓在位,使知今日学校科举之害将有不可胜言者,不可以是为适然,而莫之救也。若诸生之所以学而非若今之人所谓,则昔者吾友张子敬夫所以记夫岳麓者语之详矣。顾于下学之功有所未究,是以诵其言者不知所以从事之方,而无以蹈其实。然今亦何以他求为哉?曰养其全于未发之前,察其机于将发之际,善则扩而充之,恶则克而去之,其如此而已矣,又何俟于予言哉!*朱熹《衡州石鼓书院记》,见陈谷嘉、邓洪波《中国书院史资料》第108页。又载万历《石鼓志》下部,光绪《石鼓志》卷二,分见湖湘文库本《石鼓书院志》第114-115页、163-164页,文字稍有不同。

朱子之记对于湖湘之学来说,有两点特别的意义。一是原创天下三大书院说,将石鼓与岳麓、白鹿洞并列,抬升其地位,意在树立典型,模范天下,为书院建设运动提供范式。二是针对科举之害,提出解决方案,意在回应宋提刑如何“教其学者”的问题。应该说,对抗科举利诱,反对场屋俗学,是南宋理学家的长期任务,也一直是书院自别于官学的努力所在。书院运动之初的乾道二年(1166),张栻在长沙岳麓书院就提出了矫正仅为科举利禄而习言语文词之工的问题,并想以“造就人才,以传斯道而济斯民”的理学教育来解决它。但到了景定四年(1263),长沙人杨允恭以道州知州身份为理学开山祖师周敦颐的濂溪书院建御书阁时,还在强调:“国家之建书院,宸笔之表道州,岂徒为观美乎?岂使之专习文词为决科利禄计乎?盖欲成就人才,将以传斯道而济斯民也。”*杨允恭《濂溪书院御书阁记》,见陈谷嘉、邓洪波:《中国书院史资料》,第112页。时隔98年,杨允恭之用词与宗旨一如当年的张栻。由此可见,湖湘学者的执著与坚持,更说明了这一问题的顽固性与长期性。正因为这样,防止科举俗学之害,就成了历代理学家们讲学传道的切入点和突破口。

张栻在岳麓书院的讲道、传道,以期化解科举之害,是理学家比较早也是比较成功的尝试。他的办法是率性立命,从体察求仁、辨别义利入手,认为“天理人欲,同行异情,毫厘之差,天壤之缪,此所以求仁之难,必贵于学以明之”。*张栻《潭州重修岳麓书院记》,见陈谷嘉、邓洪波:《中国书院史资料》,第108页。学什么呢?那就是以事亲从兄,应物处事为开端,识而存之,充而达之,以得仁之大体,以至“与天地合德,鬼神同用”。这一点,事功学派的陈傅良在其《潭州重修岳麓书院记》中曾总结为“治心修身之要”,并予以重申。朱熹作《衡州石鼓书院记》时,也给予肯定,并作了一些补充,其称:“若诸生之所以学”者,“则昔者吾友张子敬夫所以记岳麓者语之详矣”。只是“治心修身”的方法没有交代,学者不知所以从事之方,难以操作。因此他将“养其全于未发之前,察其几于将发之际,善则扩而充之,恶则克而去之”作为“下学之功”而予以补充。*朱熹《衡州石鼓书院记》,见陈谷嘉、邓洪波:《中国书院史资料》,第111页。如此这般,理学家们从反对“但为决科利禄”入手,在书院讲其道传其学,将科举功名,置换成了天理人欲、义理之辨、治心修身、养于未发、察于将发等理学概念与理论,希望将危害士人的利禄之心,化融消解于理学精神之中。

三 山长主导下的文化学术事业

山长是支撑书院学术建设的主心骨。淳熙时期最著名的石鼓书院山长是戴溪。按:戴熙,字肖望,一作少望,自号岷隐,永嘉人。淳熙五年(1178),别头省试第一名,监潭州南岳庙。绍熙初(1190)主管吏部架阁文字,历官兵部郎官、礼部郎中、太学詹事兼秘书监、工部尚书、文华阁学士,卒赠端明殿这士,追谥文端。曾为景献太子讲《易》、《诗》、《春秋》、《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》、《资治通鉴》,各有著述,《宋史》列儒林传。*《宋史》卷四三四,戴溪传记。据记载,淳熙十三四年间(1186-1187),戴溪领石鼓书院山长,与诸生讲论《论语》、《孟子》,辑成《石鼓论语答问》三卷、《石鼓孟子答问》三卷。惜答问《孟子》之书今已不存,其目收入《宋史·艺文志》。《石鼓论语答问》收入《四库全书》,得以传世,是为记录石鼓学术实况的珍贵文献,它是当年诸多书院刊注四书、衍辑语录以努力于学术研究的真实写照,可以作为典型案例而予关注。四库馆臣所作提要摘录如下:

《石鼓论语答问》三卷,宋戴溪撰。溪有《续吕氏家塾读诗记》,已著录。是书卷首有宝庆元年许复道序,称淳熙丙午、丁未间,溪领石鼓书院山长,与湘中诸生集所闻而为此书。朱子尝一见之,以为近道。陈振孙《书录解题》所载,与序相符。其书诠释义理,持论醇正,而考据间有疏舛,如解《缁衣》、《羔裘》节,先加明衣亲身,次加中衣冬则,次加裘,裘上加裼衣,裼衣之上加朝服。其说本于崔灵恩,不为无据。然诗《羔裘》篇,《孔疏》谓:玉藻君衣狐白裘,锦衣以裼之。又云,以帛里布,非礼也。《郑注》云:冕服中衣用素,朝服中衣用布,若皮弁之下,即以锦衣为裼,即是以帛里布,故知中衣在裼衣之上,其文甚明。溪盖未之深考。又解吉月必朝服而朝节,谓玉藻天子玄端而朝日于东门之外,不必依《郑注》改端为冕。盖称端者,通冠冕言之,其说亦据《乐记》:端冕而听古乐。《郑注》:端为玄衣。《孔疏》:端为玄冕。凡冕服,皆其制正幅,故称端也。然玉藻天子玄端而朝日于东门之外,与下文玄端而居,对举见异,故朝日玄冕即不得通称玄端。此郑所以决冕之误为端,溪亦失考也。然训诂义理,说经者向别两家,各有所长,未可偏废。溪能研究经意,阐发微言于学者,不为无补,正不必以名物典故相绳矣。*《钦定四库全书总目》卷三十五。

这本书能够同时得到宋代理学大师朱熹和轻理学重考据的清代学者的赞扬,实属不易,可见其学术水平甚高,可以经受时间的考验,其从事学术研究的成效不差。

淳熙年间,接替戴溪任石鼓书院山长的是程洵。程洵,字允夫,婺源人。朱熹的表弟,从学朱子,筑道学问斋,朱子为改名尊德性斋,并作铭,《晦庵集》中有《答程允夫》、《祭程允夫文》等。淳熙十一年(1184)“始造官”,任衡阳县主簿。十三年始任衡州知州的刘清之建杜黄二先生祠堂,纪念杜甫、黄庭坚,程洵为作《衡杜黄二先生祠堂记》,文载《新安文献志》。其时衡州大旱,刘奉祀境内山川岣嵝、蒸湘而得降水,因建蒸湘岣嵝祠,并作记以纪其事,内有“据州学教授鲍楙、州学正陈三业、衡阳县主簿权石鼓山长程洵、堂长周栋及生员所议”云云。*刘清之《蒸湘岣嵝祠堂记》,载邓洪波《石鼓书院志补遗》卷三,见湖湘文库本《石鼓书院志》第272页。由此可知,程洵是以衡阳县主簿的身份权兼石鼓书院山长的。按:万历《重修石鼓书院志·人物志》即列程洵(程允夫)于寓贤,但不言其任山长事,又列陈珣于名宦,并据刘清之记文叙其权山长,且建议祀山川以求雨之事,称“陈珣淳熙十四年以主簿权山长”。*见湖湘文库本《石鼓书院志》第27页。可知是误将一人错作二人,“陈珣”实“程洵”之误,应予更正合并,载于“名宦”一目之下。程洵以朱子表弟执教石鼓书院,影响很大,据记载,当时“士友云集,登其门者,如出晦庵之门”。*凌迪知《万姓统谱》卷五十三。其时朱子《衡州石鼓书院记》发表不久,当时学者或将程山长当作朱子替身,宜乎如此热烈。至于具体所讲内容,则已不得而知。绍熙初,程升任吉州录事参军。后以伪学案去官。著有《克斋集》,或称《尊德性斋集》十卷。

淳祐年间,石鼓书院又有一位以刻书而示范学术界的山长林畊。林山长,字耕叟,福建侯官人。少孤读书,汩汩举业,由乡选入太学肄业,跋涉困苦三十余年,于淳祐元年(1241)成进士。七年,以迪功郎任衡州州学教授兼石鼓书院山长。乃补葺经创,鼎新书院,并积学租清俸,于十年夏天刊印五十万字的学术著作大字本《尚书全解》四十卷。该书前有林山长所作的长序,详细交待了版本征集与考订、文字校勘、出版经费筹措、板片字数等情况,兹引如下,以供参考:

畊自儿时,侍先君旴江官舍,郡斋修刋礼乐书,先君实董其事,与益国周公、诚斋杨先生书问往来,订正讹舛甚悉。暇日,因与言曰:吾家先《拙斋书解》,今传于世者,自《洛诰》以后皆讹。盖是书初成,门人东莱吕祖谦伯恭取其全本以归,诸生传录十无二三,书坊急于锓梓,不复参订,讹以传讹,非一日矣。先君犹记乡曲故家及尝从先拙斋游者,录得全文,及归,方寻访未获,不幸此志莫偿。

畊早孤,稍知读书,则日夕在念虑间,汨汨科举业,由乡选入太学,跋涉困苦,如是者三十余年。淳祐辛丑,侥幸末第,闲居需次,得理故书,日与抑斋今观文陈公、虚斋今文昌赵公参考讲求,抠趋请益。抑斋出示北山先生手迹,具言居官婺女日从东莱先生学。东莱言:吾少侍亲官于闽,从林少颕先生学,且具知先拙斋授书之由。时抑斋方阅《六经疏义》,尤加意于林、吕之学。虚斋亦仿朱文公辩孔安国书,著本旨。畊得互相诘难其间,凡诸家讲解,搜访无遗。一日,友人陈元凤仪叔携《书说拾遗》一集示余,蠧蚀其表,蝇头细书,云得之宇文故家。盖宇文之先曾从拙斋学,亲传之稿也。其集从《康诰》至《君陈》。此后,又无之。遂以锓本参较,《康诰》、《酒诰》、《梓材》、《召诰》,皆同锓本。自《洛诰》至《君陈》,与锓本异,其详倍之。至是,益信书坊之本误矣。当令儿辈作大字本誊出,以元集归之。然犹未有他本可以参订也。又一朋友云:建安书坊余氏,数年前新刋一本,谓之《三山林少颕先生尚书全解》,此集盖得其真。刋成仅数月而书坊火,今板本不存矣。余亦未之信,因遍索诸鬻书者。乙巳仲春,一老丈鹑衣衔袖,踉蹡入门,喜甚揖余而言曰:吾为君求得青毡矣。开视,果新板,以《尚书全解》标题,书坊果建安余氏,即倍其价以鬻之。以所誊本参较,自《洛诰》至《君陈》,及《顾命》以后至卷终,皆真本。向者麻沙之本,自《洛诰》以后果伪矣。朋友转相借观,以为得所未见。既而,畊暂摄乡校,学录叶君真,里之耆儒,尝从勉斋游,其先世亦从拙斋学,与东莱同时。又出家藏写本《林李二先生书解》及《诗说》相示,较之首尾并同,盖得此本而益有证验矣。

嗟夫!此书先拙斋初著之时,每日诵正经,自首至尾一遍,虽有他务不辍,贯穿诸家,旁搜远绍,会而稡之,该括详尽,不应于《洛诰》以后详略如出二手。今以诸本参较,真赝晓然,信而有证,可以传而无疑矣。

《书解》自麻沙初刻,继而婺女及蜀中皆有本,然承袭舛讹,竟莫能辨。柯山《夏氏解》多引林氏说,自《洛诰》以后则略之,仅有一二语,亦从旧本,往往传讹。《东莱解》只于《禹贡》引林三山数段,他未之详。东莱非隐其师之说,盖拙斋已解者,东莱不复解,而唯条畅其义。嗟夫,《书》自安国而后不知其几家,我先拙斋裒集该括,自壮及耄,用心如此之勤,用力如此之深,始克成书。而传袭谬误,后学无从考证。我先君家庭授受,中更散亡,极意搜访,竟无从得。畊恪遵先志又三十余年,旁询博问,且疑且信。及得宇文私录,又得余氏新刋《全解》,又得叶学录家藏写本。稽验新故,订正真赝,参合旧闻,而后释然以无疑,确然而始定。然则,著书传后,岂易云乎哉!畊既喜先拙斋之书获全,又喜先君县丞之志始遂。顾小子何力之有,抑天不欲废坠斯文,故久郁而获伸与!不然,何壁藏汲冡之复出也?

淳祐丁未之岁,石鼓冷厅,事力甚微,学廪粗给,当路诸公不赐鄙夷,捐金拨田,悉有所助。三年之间,补葺经创,石鼓两学轮奂鼎新,书版旧帙缺者复全。于是,慨然而思曰:我先君未偿之志,孰有切于此者?吾先世未全之书,岂容缓于此者?实为子孙之责也。乃会书院新租岁入之积,因郡庠宪台拨镪之羡,撙学厅清俸公给之余,计日命工,以此全书亟锓诸梓。字稍加大,匠必用良,版以千计,字以五十万计,厘为四十卷。始于己酉之孟冬,迨明年夏五月而毕。是书之传也,亦难矣哉!亦岂苟然哉!旧本多讹,畊偕次儿骏伯重加点校,凡是正七千余字。今为善本,庶有补于后学。

淳祐庚戌夏,五嗣孝孙迪功郎衡州州学教授兼石鼓书院山长畊谨书。*林畊《尚书全解后序》,载四库全书林之奇《尚书全解》卷首,见邓洪波《石鼓书院志补遗》卷第273-275页。又乾隆《衡州府志》卷三十亦载此文,文字稍异。

上引文字是一篇难得的反映宋代书院刻书流程的文献,它提示我们至少有如下四点值得注意:其一,此书出版前的准备工作,即不同版本的搜访,历经林耕及乃父两代人的努力,始得完成,三个不同版本的获得也使林耕“且疑且信”,费时20余年;其“稽念新故”、“参合旧闻”、“订正真赝”的校勘工作,是由林耕及其次子林骏伯一起完成的,也就是说,一部《尚书全解》的出版,凝聚了林氏一家祖孙三代人的心血与精力。所谓文字千秋,此得其谓也。

其二,麻沙书坊本之不为全本和以讹传讹,石鼓书院本之为全帙和订正7000余字,版本善劣皎然可见。劣者由于“不复参订”,急于趋利;善本基于“子孙之责”和对学术的忠贞,实为时间与心血凝成。

其三,从“会书院新租岁入之积,因郡庠宪台拨镪之羡,撙学厅清俸公计之余”中,我们感知到当年书院刻书的经费筹措不易,非克勤克俭则难以锓梓开雕,而其节衣缩食勉力为此者,全在于对学术的忠贞和作为子孙的责任,这是难能可贵的,也是今日社会所最宜提倡的。

其四,50万字的著作,“始于己酉之孟冬,迨明年夏五月而毕”,其出版周期也就是八个月时间,而且所出之书为善本,这在今天来讲,也仍不失为高效率。

林畊任职石鼓书院,以其五世祖林之奇为吕祖谦东莱先生的老师而立身,更以《尚书全解》而标学术旗帜,于是东南三贤朱、张、吕齐备于石鼓,实际上扩大了湖湘之学的谱系。虽林山长当年所讲内容不见记录,也未留下如戴山长所撰论孟答问之类的讲义,但宋人赵汝腾《赠林耕叟赴湖帅幕》一诗中,所言包括程正公理学、司马文正公史学、欧阳文忠公文学、范文正公经济学的“四学是开”,或许就是石鼓当年升堂讲说的四门功课。兹将全诗引用如下,以供参考:

东莱之师,是为拙斋。学无不究,道无不该。体统纯正,规模拓恢。卓成一家,犹斗之魁。未及百年,遗响冷灰。我守宝婺,四学是开(理学程正公、史学司马文正公、文学欧阳文忠公、经济学范文正公)。以导生徒,俾绍东莱。回首七霜,谅多成材。英英耕叟,我友自孩。吐词不群,制行亦瑰。勉以朱学,持论不回。仆家源流,是拥是培。仲尼得伋,垂教方来。拙斋有孙,其道未颓。且告瓜熟,定王之台。僮马载驰,羔雁屡催。予闻湘流,夙称圣涯。懋陵之邦,元公所胎。南轩昭昭,五峰巍巍。岂无秀民,可与摩揩。求仁得仁,懋哉懋哉!*赵汝腾《庸斋集》卷一。

赵汝腾为宋太宗的七世孙,与林畊友善。观其诗意,当是林畊山长任满转职湖帅幕府之时的送别之作。若然,则可以得出石鼓书院淳祐年间以理学、史学、文学、经济学四学课士的结论,至少是推论。

四 宋末“恢大义而压戎马之气”的努力

开庆元年(1259)冬,元将兀良哈(角+得去“彳”,左右结构)从交趾北还,兵掠衡州,衡阳尉穆演祖率兵拒敌,石鼓书院毁于战火之中,所谓“兵革之所过而废焉。在昔碑板照耀,扫灭无余,而朱子之记岿然独存”。次年,也就是景定元年(1260),湖南提点刑狱使俞琰(一作掞)到访石鼓,看到“岿然独存”于废墟中的朱子《石鼓书院记》碑,乃“抚穹石而叹曰:斯文之未丧,宁非天哉!扫地更新,岂不在我?”慨然而有重建书院之念。于是,率“幕属赵崇(土+羊的合体字,左右结构)与山长李访,拓旧址,授成模,斥钱栗,以召工役。不数月,燕居之祠,会讲之堂,肄习之斋,廪庖门庑,奂焉大备。典籍所栖,先贤所奉,各适位置,外则风雩诸亭映带后前,尽复旧观,增一亭于山之巅,扁曰仰高。大辟射圃,将以暇日观士之德。又作祠以肖诸葛公之遗像。厥既就绪,侯则取明德新民之章为诸生丕扬其义,绝响再闻,士风复振”。*汤汉《石鼓书院记》,载万历《石鼓志》下部,见湖湘文库本《石鼓书院志》第117页。

这次重建,有两点值得注意。其一,由朱子之记“岿然独存”而生“斯文未丧”、“扫地更新”之念,实际强调石鼓作为儒家道场的文脉传承,湖湘之学的重要基地,振废在我,这是一种文化自觉与担当的表现。其二,从“大辟射圃”以观士德、“作祠以肖诸葛公之遗像”,可以明显地感觉到书院复兴于战火硝烟之中的时代特点。射圃是习射练武之地,武侯是忠义抗敌之人。在宋元决战前夜,俞提刑重建石鼓,“兴庙学于金甲排荡青衿憔悴之日”,意在“恢大义而压戎马之气”,学以致用,申张“中国之所以服四夷者”之“礼义”于天下,属于“汲汲乎扶持斯文于几坠”的“知本”之举,是书院与学术相结合并作用于社会的典型反映。

宋末,尚有黄榦置田助学一事值得记述。雍正《湖广通志》卷二十三载:“衡州府石鼓书院,在府城北石鼓山。旧为寻真观,唐元和间士人李宽结庐读书其上,刺史吕温尝访之,有题《寻真观李秀才书院诗》。宋至道三年,郡人李士真援宽故事,请即故址创书院,以居衡之学者。景祐二年,刘沆守衡,请于朝,赐额曰石鼓书院。淳熙中,部使潘畤、提刑宋若水先后修葺,而连帅林栗等咸捐金相之。朱子有记。开庆己未毁,刑狱使俞琰复新之,提学黄榦出公帑易田以廪生徒。”光绪《湖南通志》及相关府县方志都有类似记述,明代弘治年间他还因此而入祀石鼓书院七贤祠。查黄榦置田最早见于元人黄清老《复田记》,*又作《石鼓学田记》,载光绪《石鼓志》卷二,见湖湘文库本《石鼓书院志》第181-183其称:“勉斋黄文肃公提举湖南学校,视芹藻地薄,请于朝,以公帑鬻籍入官田在茶陵之哀鹄乡者助之,由是衣冠济济,有上庠之风焉。”*万历《石鼓志》下部,见湖湘文库本《石鼓书院志》第118页。又据元人傅若金记载,黄榦当时所置学田在衡州“属邑茶陵者东西庄凡六百亩有奇。茶陵既自为州,三分其一入州学,独东庄仍为书院田。”*傅若金《衡府判于公复学田序》,载邓洪波《石鼓书院志补遗》卷三,见湖湘文库本《石鼓书院志》第277页。由此可知,当时所置田亩,在茶陵东西二庄,总共有“六百亩有奇”。黄清老《复田记》所记“三百五十九亩有奇”,实际上是元代茶陵由县升州之后归于石鼓的田产,仅属东庄,并未包括归于茶陵州学的西庄。后世方志作者失察,误将当年所置田亩总数简记为“三百五十亩”。此处应予更正。其实,除了茶陵的600余亩田产之外,据黄清老所记,尚有在“衡之新城庄者”、“在祁阳及衡山紫盖乡者”。这些或许都是黄榦置备的助学田产,它们共同构成石鼓书院在宋末衰世仍能保持“衣冠济济”的“上庠之风”的坚实基础。

Shigu Academy: the Key Academic Base for the Thoughts of Huxiang School

DENG Hong-bo,YAN Wei

(Yuelu Academy, Hunan University, Changsha 410082, China)

At the time of Southern Song Dynasty, the Neo-confucian was thoroughly blended with the academy culture,which opened up the integrated tradition of traditional college and academy. Yuelu Academy and Shigu Academy, two crucial roles in worldwide“three academies”, “four academies” and “five academies”, performed as the typical representatives of the integration in Hunan. During the period of Qianchun(1165-1189), Record of Shigu Academy by Zhuxi aimed to provide a construction mode for the all the academies at the time, which was regarded as one important symbol of the self-reliance and the self-improvement of Hunan culture. Shigu Academy was committed to redress the imperial common learning and implement the knowledge-advocating and religious preaching, in order to develop the ethos of Hunan culture. Shan Zhang, the principal of Shigu Academy taught with the knowledge of multiple schools, wrote the Analects of Confucius in Shigu Academy, while edited the Explanation of Shangshu, which extremely expanded the spectrum of Huxiang culture. During the war period of Song Dynasty, Shigu Academy was reconstructed with sufficient preparation for the war and the expansion of the estate, bearing the burden of cultural inheritance and undertaking the obligation as one important base for the thoughts of Huxiang culture.

Shigu Academy; thoughts of Huxiang School; knowledge advocating and religious preaching; cultural inheritance

2015-05-10

国家社科基金重大项目:《中国书院文献整理与研究》(15ZDB036);清代湖南乡村书院文献整理与研究(12BZS009)

邓洪波(1961—),男,湖南岳阳人,湖南大学岳麓书院教授,博士生导师.研究方向:书院历史与文化.

B244

A

1008—1763(2016)02—0011—06