微信公共领域里的失范行为及其法治规范建设*

2017-01-17兰甲云曾思怡

兰甲云,曾思怡

(湖南大学 新闻传播与影视艺术学院,湖南 长沙 410082)

微信公共领域里的失范行为及其法治规范建设*

兰甲云,曾思怡

(湖南大学 新闻传播与影视艺术学院,湖南 长沙 410082)

从哈贝马斯公共领域理论出发,提出了微信群与微信公众号已经初步形成了公共领域这一观点,并主要介绍了围绕微信公共领域的社交功能、自媒体传播功能和商业贸易平台功能而产生的失范行为。依法规范微信公共领域,可以从完善依法管理微信公共领域、依法运营微信公共领域、依法使用微信公共领域三个有机联系层面的法治规范展开。

公共领域;微信群;微信公众号;失范行为;法治规范

在2015年腾讯全球合作伙伴大会上,微信团队发布的《微信生活白皮书》数据显示,2015年9月份,微信平台日登陆用户5.7亿人,日活跃用户同比增长了64%。微信在全国一线城市的渗透率达到93%,即使五线城市,渗透率也达到28%,是少有的在第五年仍然能保持日活跃用户数同比增长的社交应用平台。微信信息精准、私密、多媒介的传播特点,也激发了人们信息传播的动力,信息通过圈子和公众平台的传播逐渐得到人们的重视。可是,随之而来的微信谣言、诈骗、色情、过度营销等现象,侵害着微信用户的自身利益,也影响着网络社会秩序的有序运转。尽管微信里的信息传播更加隐蔽,常常涉及到个人的隐私问题,但这并不意味着法律法规对其进行约束就是对公民表达权、监督权、参与权等基本权利的行使进行过度的限制。我们认为,微信中的信息传播也有相当部分是具有公共性质的,形成了一定的言论公共领域。对于这个领域里的信息传播行为,应该以柔性监管为主,以有利于营造健康有序的微信言论空间。

一 哈贝马斯关于公共领域的定义

哈贝马斯认为,所谓的“公共领域”首先意指我们社会生活中的一个领域,在这个领域中,像公共意见这样的事物能够形成。公共领域原则上向所有公民开放。公共领域的一部分由各种对话构成,在这些对话中,作为私人的人们来到一起,形成公众。那时,他们既不是作为商业或专业人士来处理私人行为,也不是作为合法团体接受国家官僚机构的法律规章的规约。当他们在非强制的情况下处理普遍利益问题时,公民作为一个集体来行动:因此,这种行动具有这样的保障,即他们可以自由地表达和公开他们的意见。[1](P32-33)

对于公共领域的认识,我们要注意到哈贝马斯本人一直强调公共领域是一种理想类型。在人类生活中,现实的生活过程与理想类型可以相似、相悖,但绝对无法相同。然而理想的力量确实介入了人的活动中,对于理解人类自身也多有助益[2](P43)。通过对哈贝马斯关于理想公共领域理念的梳理,我们认为目前的公共领域至少应该具备以下三个要素:

首先,要产生具有自我意识的主体。在哈贝马斯看来,具备自我意识的公众才能对作为公民的普遍权利和伦理生活有一定的理解,自由成为大多数公民所追求的目标。他们要求自由表达意见,自由地参与决策、自由地批判,并且试图达成共识或形成相互遵守的自由制度。[3](P102)而这些具有自我意识的主体是在一种相互尊重、包容、平等的精神状态中与异己者进行的对话。

其次,要形成一定的空间,或者说领域。哈贝马斯认为公共性是公共领域最本质的特性,公共领域的主体是私人集合起来的公众。而公共领域是私下里开始的,往往是在秘对密中进行而非公开运作,并且具有排他性。“私人组成集体起初是在不公开的情况下悄悄进行的。共济会所特有的秘密启蒙实现具有辩证特征,后来则在其他团体中间广泛普及开来。[3](P91)也就是说,这些空间通常是在私密的情况下产生,对于空间里的参与主体而言是具有公共性的,并且随着参与主体的不断增多,其空间不断扩大,公共性不断增强。

最后,舆论也是公共领域中的一个重要机制,反映了社会生活意志。哈贝马斯认为公共领域以主体间的交往理性为前提。公共性必须置于主体间的语言交往之上才可以进行理解,世界上并不存在私自的语言,没有一个人可以脱离社会而使用语言进行交往。[5](P89)而舆论就是在一定的空间里,具有自我意识的主体通过公开表达意见的交往互动中,逐渐形成的。但哈贝马斯的公共领域理论毕竟建立在理想条件之下,现实中的舆论并非都是不同主体理性交往表达的结果,其中也存在非理性的因素。

二 微信中形成的公共领域的基本条件

按照哈贝马斯对公共领域理想化的定义,微信无法称为原来意义上的公共领域。但我们认为微信群与微信公众号已经具备了形成公共领域的几个基本条件,需要我们不断地对逐渐发展的公共领域进行改进,以建立更加完善的网络言论空间。

1.微信群与微信公众号中具有自觉意识的主体间更具平等性

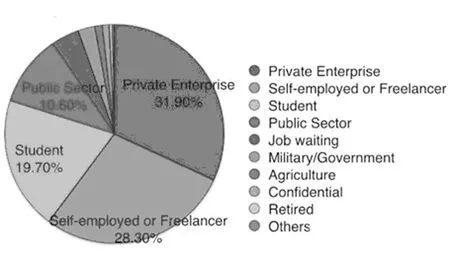

2015年6月CuriosityChina根据腾讯2015年制作的微信用户数据显示,微信用户大致来自10大职业领域,其中企业职员、自由职业者、学生、事业单位员工占据了80%的用户。此外,80%的中国高资产净值人群在使用微信。可见,微信用户中绝大多数用户都具备一定的经济基础和社会地位,也就意味着更具有独立性和主体性。这种主体性主要体现在个人主义、批判的权利、行为自由等。而且,这类群体来自社会中的各个领域,且都接受了相对较高程度的教育,具有反思精神、批判精神和自律精神。自律表现为伦理上的自我实现和道德上的自我决定的一致。

图1 微信用户的职业[4]

另外,微信中的好友基本上都是用户自己选择和接纳的结果,所以即便在现实生活中身份地位会存在差异,但微信中还是以个人可以“信赖”和“喜欢”的朋友居多,更多的是朋友间平等的交往。而且,与微博不同的是,每一个用户在微信上表面都是平等的,不能从前台直接看出哪一个是大V、中V和小V,进而对于话题的讨论结果,更多的是言论本身的合理性所决定,而不是因为某个意见领袖发表言论后,由于其粉丝的追捧而形成的沉默螺旋所促成。微信中的主体既是信息的发送者也是接收者,这两种角色伴随内容的生产发生转变,打破了传统媒体场域金字塔式单向舆论的传播秩序和单一主体格局。在微信中,发送者、接收者在构建场域过程中,力量保持在一种均衡状态,地位相对平等,二者互为主体,人们可以平等的身份进行对话,参与到一个广泛地话题讨论中,构建一个去中心化的对等网络。

2.微信群微信朋友圈等具有公共性和隐秘性共存的意见表达空间

微信群和微信朋友圈对于群内和圈里的好友具有公共性,对此之外的人又具有私密性,这种私密性刺激了意见表达的主动性和随意性。同时,微信公众帐号的大众传播特征,又让表达出的意见产生更广泛的影响力。

(1)微信群搭建起私人集合讨论的平台

2011年1月21日,微信团队推出了微信1.0 for iPhone的测试版本(以下皆以iPhone版本为讨论对象),这个版本的微信只能够提供一对一的私密聊天环境,属于私人领域的传播行为,为微信中公共领域的形成培养了信息交流的主体。随即推出的微信1.2测试版本中,微信开始引入微信群,支持多人会话,用户可以在手机上展开小群体讨论。这种小群体讨论群搭建了私人集合讨论的平台,实现了微信中的信息交流主体集合。微信群是微信个体用户或基于家庭背景、经济状况、共同兴趣等因素而建立,不同的因素吸引、构建出不同的群体。群内信息通常在圈子内部共享,逐渐孕育出了不同的圈子。微信群虽然具有较高的私密性,但微信群的开发初衷在于强调公众参与,而非自我展示。微信群已经是一个可以公开发表意见、交流信息的平台,具备一定的公共性。

(2)微信朋友圈建立更具开放性的讨论空间

微信4.0版本推出微信朋友圈的功能后,微信用户的信息传播对象不再局限于某一个人,或者某几类群体,而是扩大到几乎所有的微信好友。尤其是微信中可以通过微信帐号查找、从手机通讯录列表添加、从QQ好友列表添加等方式添加相对熟悉的人,也可以通过摇一瑶、附近的人等方式来添加相对陌生的人。这在一定程度上扩大了朋友圈中的集合人群,打破了微信群中形成的圈子对信息交流造成的壁垒。事实上,随着微信的普及,微信朋友圈和微信群用户数量快速增长,人们开始使用微信时对于陌生人加入朋友圈的戒备心理开始消减,微信的朋友圈实现了信息向更多用户的开放。此外,微信朋友圈的评论功能使微信朋友圈也实现了不同用户之间及时的讨论与交流。

(3)微信公众平台实现意见公开传播与私密传播的双重传播效果

2012年腾讯公司在微信的基础上新增的功能模块——公众平台,在微信公众平台的信息传播过程中,受众具有很强的定向选择性。从受众的角度看,用户结合个人的文化程度、兴趣爱好和信息需要等,定向地选择公众平台。同一公众平台的用户作为一个社会群体,往往属于相近或相同的社会类型。此外,公众平台的传播以大众传播为基础,以人际传播为衍生,实现了双重传播的效果。信息通过公众平台传播给众多用户后,用户可以将能够代表其观点或者用户认为有价值的信息通过“发送给好友”、“分享到朋友圈”、“分享到腾讯微博”等方式实现信息的二次传播,有20%的用户选择从订阅号里挑选内容阅读,而80%的用户选择从朋友圈里寻找阅读内容。[5]相比于微信群和朋友圈,微信公众平台里的信息传播范围更广、公共性更强,而且其中信息交流的主题更加明确。支持评论功能的微信公众号,其互动性不及微信群和朋友圈中活跃,但是公众平台中的信息可以分享至这两个平台中,让用户可以对分享的信息展开充分的讨论。

三 微信中舆论的影响力日益凸显

人民网舆情监测机构于2013年底发布的《2013年中国互联网舆情分析报告》显示:2013年众多网友从微博的公众意见平台,转向更为私人化的微信朋友圈。[6]《2015年互联网舆情分析报告》显示,报纸、杂志、电视等传统媒体的议程设置能力进一步下降,“两微一端”(微博、微信、移动客户端)成为了解新闻时事的第一信息源,特别是拥有月活跃用户6.5亿的微信,成为社会舆论的新引擎。[7]如2015年7月15日的“优衣库不雅视频”事件,最开始就在微信中的私密空间里积蓄舆论力量,引发网络段子手、部分企业纷纷借势营销,网民集体大讨论,传统媒体的主动介入,使得此事件一度成为社会关注的热点话题。还有2015年12月5日,以“主要看气质”为标题的朋友圈晒个人照片行为,也一度在微信中盛行,引发网络上关于“主要看气质”的来源大讨论。2015年12月23日,有关万科和宝能之争的公众号文章一度风靡微信朋友圈,维护各方利益的公众号和保持中立的公众号,纷纷发文来吆喝一嗓子,将该事件的舆论传播从互联网上延伸至移动互联网,扩大了舆论的影响广度和深度。

微信中的信息传播渠道相比其他网络传播渠道而言,是更具有私密性质的。但是微信中讨论的话题不乏是关于社会、经济、政治等具有公共性质的方面,这与大多数人的兴趣和利益是息息相关的。而且微信与多种多样的媒介渠道之间能够轻松链接,其封闭性也只是相对的。因而在微信中滋生的社会舆论,也可能引发整个网络话语空间的舆论,或者为互联网网络舆情推波助澜。

四 微信公共领域里的主要失范行为

哈贝马斯的话语民主理论中就包含了公众不服从规范的思想,这种不服从的目标旨在改变偏离民主程序的、不正义的法律和政策。但哈贝马斯也指出,公民不服从规范要克制在交往理性的范围之内,否则就会演变成暴乱或者革命。而这种交往的理性只存在于理想状态,在现实实践中这种公众的不服从行为常演化为破坏现有正常秩序的失范行为。兰甲云在《网络失范行为研究》中提出,网络失范行为是网民个体或者网络媒介或者网络有关组织及管理机构所做的那些不符合现有某种文化目标、价值体系或者社会制度、社会秩序、社会规范、国家法律、社会伦理道德的网络行为。[8]

在微信技术的迅速的升级过程中,微信平台的管理工作的更新却稍显滞后,以致微信平台的各项功能在用户不合理的使用中,衍生出了各种各样的失范行为。微信公共领域中的失范行为属于网络失范行为中的一个重要组成部分,其中的失范行为主要是微信服务使用者、微信服务运营商和微信第三方服务提供者在微信的微信群、朋友圈和微信公众平台里表现出来的与社会主流价值观不符合,违背社会法律法规,给个人和社会带来负面影响的行为。微信用户在微信公共领域中的活动也主要围绕微信的社交功能,自媒体传播功能和商业贸易平台功能展开的。因此,我们将主要围绕以上三大功能来介绍微信公共领域中主要的失范行为。

1.微信社交功能使用中的失范行为

微信作为一款即时通讯工具,首先是以人际传播社交功能为基础存在。而这项功能基本由通讯功能、微信群、朋友圈、摇一摇、漂流瓶、附近的人构成。微信社交功能实现了微信由即时通讯工具向社交类应用发展,同时增强用户对应用程序的黏性,吸引用户持续使用。微信社交中包含了熟人社交和陌生人社交两种主要的社交模式,不同的社交模式中的失范行为有不同的特点。

(1)熟人社交功能中的失范行为

微信中的好友最开始是从手机通讯录、QQ好友中导入进来,建立联系。之后通过微信的文字、图片、视频、语音等传播符号来进行信息的交流和情感的维系。熟人社交中容易产生失范行为的关键在于微信好友间信任感的建立。在这种彼此信任的社交环境中,更容易诱发个体间的欺骗行为或群体性的非理性行为。比如,微信朋友圈里的微商的兴起就建立在微信好友信任的基础之上,而媒体也多次报道了微商借此来售假、诈骗。在这种彼此信任的环境中,微信好友在转发信息时放松警惕,为谣言、虚假信息提供了契机。微信中微信群和朋友圈实现了信息由人际传播扩大至群体传播,为不良信息的更大范围的原子裂变式扩散提供了传播途径。

(2)陌生人社交功能中的失范行为

微信的查看附近的人、摇一摇、漂流瓶功能,这三个功能均融入了基于LBS的地理位置技术,基于位置的社交元素更加方便了用户与陌生人交友,扩展了社会交往的范围,但是这种陌生人交友模式有可能被滥用。那些纯粹发生在电子网络空间里面,完全属于“虚拟行为”的失范现象,通过虚拟交友这一途径,延伸到互联网络以下的失范行为,加重微信使用中失范行为的危害程度。比如,微信的LBS定位功能将用户的大概位置显示给其他人,无意之中将用户的个人信息透露了,由此引发的劫财、劫色案件屡有发生。陌生人通过查看附近的人、摇一摇、漂流瓶等功能对使用微信的人进行搭讪,甚至出现低俗、淫秽的谈话内容。现实社会中,通过微信的陌生交友产生了诸如一夜情、招嫖甚至诈骗、抢劫、强奸等社会问题。

2.微信自媒体传播功能使用中的失范行为

2012年8月23日推出的微信公众平台主要面向企业、媒体、公共机构、明星名人、个人用户等,微信公众平台中的订阅号、企业号、服务号更像是个人或者组织机构的媒体窗口,凸显出了自媒体传播的功能。公众平台功能主要为多媒体信息规模推送、定制信息推送、互动交流、智能回复等,这些功能为平台实现营销、客服、公众服务和用户管理等方向的应用。微信公众号通过服务号、订阅号、企业号实现了将人与商品/服务、资讯/信息及企业的连接,对微信“连接一切”的使命起着关键的支撑作用。但是,这种便利的功能在使用中,也出现了以下几类典型的失范行为:

(1)微信公众平台中最主要的失范行为在于对公众帐号版权的侵犯。公众帐号之间毫无版权意识的相互转载,让原创的运营者苦不堪言。另外,文摘类公众号已然成为侵犯版权的重灾区,他们将一些知名作家的作品推送给用户免费阅读,却从未考虑过版权的问题,甚至很少为原作者署名。

(2)泛滥的信息推送。泛媒体、自媒体通过微信公众平台希望获得更大的影响力,更多的寄希望于信息推动所衍生的广告价值。由此也带来了另一个矛盾——这些泛媒体、自媒体的商业驱动会导致这些类媒体在推送内容的失范。

3.微信商务交易功能使用中的失范行为

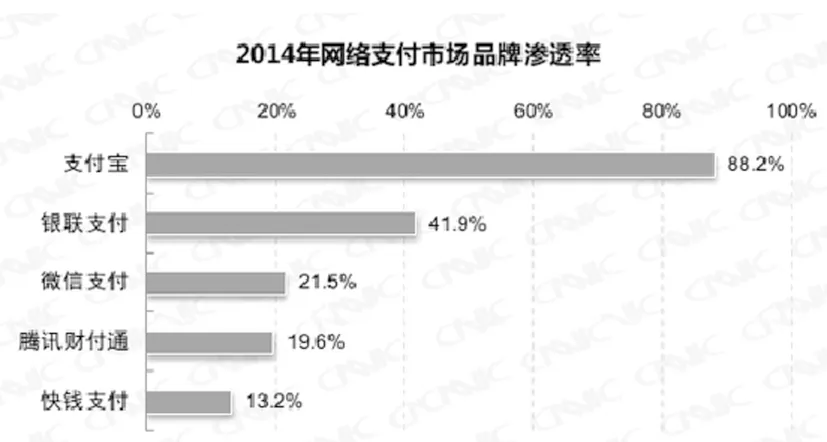

在2013年两次主要的版本更新中,微信加入了更多与第三方链接的功能设计,利用社交工具所维系的人际网络逐步使微信向集成化发展。微信的衍生功能有:银行卡支付功能;二维码扫描;游戏中心;添加银行卡,微信商城等。在微信推出5.0版本后,商业道路逐渐清晰。微信的可能商业化领域包含增值服务、移动游戏、移动营销和移动电商。而要想实现商业价值到营业额的转换,实现微信商业模式的闭环,微信支付是关键。据iiMedia Research(艾媒咨询)2014年数据统计,微商微信公众平台服务板块中,移动支付板块占58.82%。[11]

图2 2014-2015网上支付/手机网上支付

图3 2014年网络支付品牌市场渗透率[13]

可见,手机网上支付用户规模突飞猛进的背景下,微信支付也占据了移动支付市场的不少份额。然而,据百度手机卫士发布的《2014移动安全报告》显示,截至2014年12月,存在支付风险的用户占比达到21.8%,超过5800万人,平均每5个使用移动支付的用户中就有1个面临支付安全风险。据中国银联发布的《2014年移动互联网支付安全调查报告》显示,约10%的被调查者遭遇过网上诈骗,而以退款等借口骗取手机动态验证码的诈骗比2013年增加了11个百分点。同时,《2014年移动互联网支付安全调查报告》调查结果强调:在移动支付用户快速增长的同时,移动交易终端正成为犯罪分子的重点攻击目标。一些黑客甚至从假基站、恶意WiFi网络端等渠道获取用户银行卡等信息,借机发起恶意攻击。

五 微信中公共领域里有待完善的法治规范

内容供应在微信服务技术的细分下,公众也开始根据生活偏好自然凝结,在微信平台上形成各种各样的圈子,这种圈子就是网络社群的体现,也是社会各群体真实的利益博弈在互联网上聚合成体。《2015年互联网舆情分析报告》指出,伴随微博大V式微和网络社群趋于活跃,网络舆论中“广场式”的鼎沸之议减少,“沙龙式”的社群对话增多。今后互联网治理和社会管理的重点,要从前几年的微博大V转向网络社群。在某种程度上,大V是“毛”,网络社群是“皮”,皮之不存毛将焉附,舆论场的社群利益冲突将盖过“意见领袖”的口舌之争。[14]

自2014年第十八届中央委员会第四次全体会议审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》后,我国开始全面推进网络空间法治化。

我国现行的一百七十余部涉及互联网的法律法规中,调整行政类法律关系的超过了八成;法律法规也多是侧重规定管理部门的职权、管理和处罚措施等内容;在管理方式上以市场准入和行政处罚为主,在规范设计上以禁止性规范为主,缺乏激励性规范,多强调网络服务提供者和网络用户的责任和义务,而对如何保护企业、网民在互联网中的权利缺乏设计与考虑。这不仅使多个行政部门产生管辖重叠,也常忽略了权利与自由的边界。[15]我们认为,要依法规范微信公共领域,应该从完善依法管理微信公共领域、依法运营微信公共领域、依法使用微信公共领域三个有机联系层面的法治规范展开。

1.保护微信用户隐私,依法运营微信公共领域

哈贝马斯的公共领域内部存在着私与公之间合理的张力,这种张力一旦消失,公共领域就会随之瓦解。[16]微信中公共领域的形成离不开微信用户对微信的信赖,这种信赖很大程度上是由微信中相对私密的环境所培养出来的,也只有每一个用户的隐私得到保护,才能够激励微信公共领域里的成员自由的发表意见,从而保存微信中的公共领域。

个人隐私又称私生活秘密,是指私人生活安宁不受他人非法干扰,私人信息保密不受他人非法搜集、刺探和公开。隐私包括私生活安宁和私生活秘密两个方面。个人隐私与个人信息呈交叉关系,即有的个人隐私属于个人信息,而有的个人隐私则不属于个人信息;有的个人信息特别是涉及个人私生活的敏感信息属于个人隐私,但也有一些个人信息因高度公开而不属于隐私。[17]我国的《宪法》、《中华人民共和国民法通则》、《民事诉讼法》、《侵权责任法》、《关于加强网络信息保护的决定》等法律法规的设定的内容或多或少与保护隐私权有关。《侵权责任法》已明确规定“隐私权”,是我国隐私保护立法上的重要突破。目前关于公民信息保护和个人隐私权的相关法律法规有将近两百部,但刑事保护仍然较欠缺。目前我国没有关于个人数据、信息的保护法,在大数据时代,大量的个人数据侵害往往是被间接保护的,违法人员一般承担的是民事责任和行政责任,这样的违法成本太低。[18]

2015年11月1日起,正式施行的《刑法修正案(九)》(以下简称《刑九》)实现了个人信息保护首次入刑。朱巍强调:“个人信息权是否是一种人格权一直有争议,而如今刑法已经给出答案。这个修改的意义非常大,甚至会影响到正在修订的《个人信息保护法》和民法典中关于人格权保护的内容。”[19]但是《刑九》中仍然没有对个人信息的概念和范围做出具体的界定。刑法意义上和司法适用上均存在对公民个人信息的不同理解和把握。此外,《刑九》中也没有对什么是情节严重做出具体的规定,为司法和执法上留下了模糊的空间。

2.明确微信运营商和服务提供商的“权责利”, 依法管理微信公共领域

中国信息经济学会2014年26日发布《微信社会经济影响力研究报告》显示,微信在过去的一年中对信息消费的拉动达到952亿,对就业的拉动达到1007万人,大大降低了中小企业的信息化成本,成为政务民生创新服务的平台。尤其是电商商务的发展在微信中的渗透,实现了微信中盈利主体和模式的多元化,让微商一度成为众人追捧的创业途径,但同时也来了微信中与经济相关的诸多失范行为。就互联网立法的大环境来看,虽然我国在2005年出台了《中国人民共和国电子签名法》,但其调整范围主要是电子签名和电子认证问题。而关于电子合同、网络支付、电子商务个人信息保护以及电子商务消费者权益保护这些电子商务开展所必备的内容几乎没有涉及。[20]为此,2013年12月,全国人大财经委成立了《电子商务法》起草小组。而网络电子商务的问题都是以互联网为主要载体,而以微信、app等利用手机、ipad等移动终端的电子商务则是新的业态,这种利用新渠道传播信息的方式也不是标准的互联网模式,但是也在社会生活中产生了极大的影响,电子商务法的起草应该将其纳入考虑。

2010年以来,我国对互联网的监管理念由“加强管理”转变为“依法管理”。法治的一个重要功能就是要确定政府,各类社会组织、个人在政府治理活动中的地位和关系,不但要对个人、各类社会组织的活动进行规范,更要为政府的活动划定界限;既要对政府活动进行必要的授权,使其治理活动有明显的法律依据,更要对其权力的行使予以科学的界定。[21]2015年4月《互联网新闻信息服务单位约谈工作规定》(也称“约谈十条”)的发布,更加明确的规定了互联网信息内容监管机构的权利边界,也建立了行政主体与行政相对人员之间的柔性沟通交流规则。但郑宁认为目前的“约谈十条”过于笼统,在实体和程序上都存在不少问题,操作性不强,对行政相对人的权益保障不够充分,容易引发行政诉讼。[22]互联网的活力在于其创新性,监管者应与时俱进加强多中心治理、引入行政指导等柔性手段,设立行政权利的边界。

3.规范微信用户的信息传播的行为,依法使用微信公共领域

国家在规范微信用户的微信的信息传播行为时,如果没有把握好分寸,就有可能演变成公权利干预私人空间,破坏网络中言论自由的良好氛围。为了较大程度上避免这一尴尬局面的出现,我们认为对微信中信息内容的监管应主要落实在微信群、微信朋友圈和微信公众平台这三大公共领域。而腾讯公司为了规范朋友圈和微信公众平台的使用行为,也分别于2014年和2015年推出了《微信公平运营规范》、《腾讯公众平台服务协议》“关于抄袭行为处罚规则的公示”、《微信朋友圈使用规范》,明确界定各类违规现象。从国家立法角度来说,国家网信办在2014年8月发布的《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,也被称为《微信十条》是专门针对微信类即时通讯工具拟定的规范性文件,比腾讯公司拟定的具有合同性质的规范和协议更有强制力。随后制定的《互联网用户帐号名称管理规定》等部门规章,也对微信中的虚拟帐号也起到了管制作用。

无论是微信帐号还是公众帐号在网络中都只是虚拟的电子符号,真正实施失范行为的是现实生活中一个个具体的人、团体、企业。而在以上的规范中对于失范行为的处罚通常是删除帐号和关闭公众帐号,这样利用微信开展失范行为的成本极低,难以起到威慑的作用,不能从根本上解决利用微信发布淫秽色情信息、虚假信息、传播谣言等违法违规的行为。

微信的迅猛发展,开创了不同的生活模式和习惯,对原有的社会法律规范产生了强烈的冲击,使之脱离了实践的需要,呈现出了严重的滞后性和不合理性,完善相应的法律法规应当成为微信公共领域中失范行为治理的核心方式。而微信中公共领域里的失范行为不是法律法规就可以完全遏制的,网络发展之迅猛,其中的失范现象之复杂,是法律无法完全涉及的。此外,法律法规制定得过于严密,可能会产生噤若寒蝉的负面效果,破坏互联网中宝贵的民主基因。在相关的基本法律得以完善的同时,还应该以民主为主要手段,采用多元参与、平等互动、公共协商的模式,以政府为主导引导不同群体的利益表达,共同治理。

[1] 尤根·哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].曹卫东等译.北京:学林出版社,1999.

[2] 彭立群.公共领域与宽容[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[3] 杨礼银.哈贝马斯的话语民主理论研究——以公共领域为视点[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[4] 中文互联网数据咨讯中心:http://www.199it.com/archives/351990.html

[5] 2015微信公众号发展情况及其用户行为分析.搜狐网:http://mt.sohu.com/20150706/n416237912.shtml

[6] 微信将成为舆情监测的新阵地.人民网: http://media.people.com.cn/n/2014/0526/c385243-25066302.html

[7] 2015年互联网舆情分析报告发布 “两微一端”主导社会舆论议程.人民网:http://yuqing.people.com.cn/n1/2015/1224/c210107-27972297.html.

[8] 兰甲云.中国网络文化发展二十年——网络失范行为研究[M].长沙:湖南大学出版社,2014.

[9] 唐亚阳.艾媒咨询[A].2014—2015中国微商研究报告http://www.iimedia.cn/39206.html

[10] 中国互联网信息中心(CNNIC):《第36次中国互联网络发展状况统计报告》

[11] 人民网评:以互联网立法规范网络秩序.人民网:http://www.qianhuaweb.com/content/2014-11/02/content_5321117.htm

[12] 张新宝.从隐私到个人信息之利益再衡量[A].中国法学,2015,(3):38-59.

[13] 大数据时代,网络信息安全已成为公民基本需要.中国网:http://news.china.com.cn/2015-11/04/content_36976010.htm

[14] 齐爱民.中华人民共和国电子商务法草案建议稿[J].法学杂志,2014,(10):8-21.

[15] 吕艳滨.信息法治政府治理新视角[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[16] 郑宁.互联网信息内容监管领域的约谈制度:理论阐析与制度完善[J].行政法学研究,2015,(5):53-60.

The Anomie Behavior in the Public Sphere of WeChat and the Construction of Its Specification Ruling by Law

LAN Jia-yun,ZENG Si-yi

(College of Journalism and Communication, Film and Television Arts, Hunan University, Changsha 410082,China)

Based on the Habermas's public sphere theory, the article proposes that WeChat has initially formed the public sphere and mainly introduces some anomie behavior resulting from its social functions, its functions of media communication and its business trade platform. In order to prove the situation, this paper suggests settling it from three organically related specifications, that is, to manage, to operate and to use WeChat's public sphere under the rule of law.

public sphere; WeChat groups; WeChat public account; anomie behavior; the rule of law norms

2015-03-10

第四十六批中国博士后基金项目资助

兰甲云(1963—),男,湖南邵阳人,湖南大学新闻传播与影视艺术学院教授,博士.研究方向:网络文化传播与规范,经学研究与传播.

G203

A

1008—1763(2016)02—0154—07