基于工作搜寻理论的大学生就业信息管理策略

2017-01-12尚从永陈松林

尚从永,陈松林

(1.合肥师范学院经济与管理学院,安徽合肥,230061;2.安徽建筑大学法律与政治学院,安徽合肥,230061)

基于工作搜寻理论的大学生就业信息管理策略

尚从永1,陈松林2

(1.合肥师范学院经济与管理学院,安徽合肥,230061;2.安徽建筑大学法律与政治学院,安徽合肥,230061)

在大学生就业问题日益突出的今天,提高大学生的就业信息管理能力无疑是缩短就业信息搜寻时间、降低搜寻成本、提高就业质量的一个重要突破口。通过对209名大学生的问卷调查研究,发现大学生就业信息管理中主要存在期望收入过高、高机会成本、信息不对称以及地域倾向严重等问题。解决问题的对策主要是掌握科学的搜集方法,选择合适有效的搜寻途径;对信息加以整理和综合利用,提升就业信息管理能力。

工作搜寻理论;大学生就业;信息管理

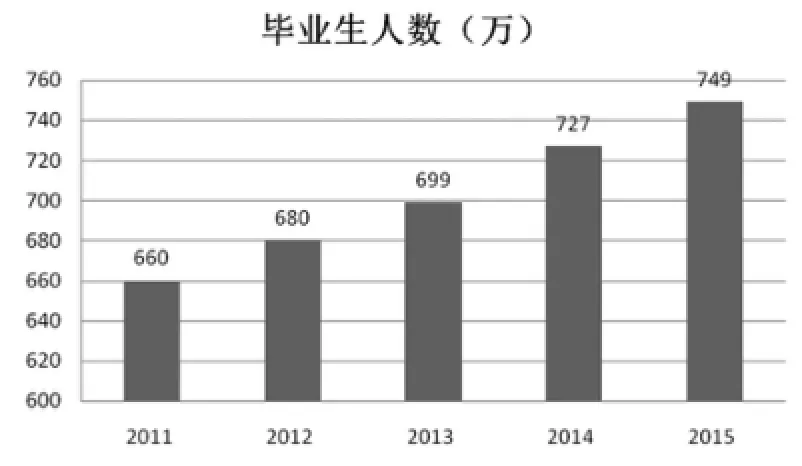

近年来,高校毕业生的数量急剧上升,如图1所示。在如此严峻的就业形势下,如何帮助高校毕业生顺利就业,迫切需要寻求一个有效的突破口。在信息化时代,社会信息量变大,信息传递速度变快,人们获取和处理信息的方式也在不断改变。应届毕业生经常出现因为信息的搜集、整理、运用等问题而找不到合适的工作。针对这种现状,研究大学生的就业信息管理策略,提升其就业信息搜寻的能力、针对性和有效性是重要之举。

图1 高校毕业生人数

一、工作搜寻理论的提出与演变

工作搜寻理论产生于20世纪50年代,最早的搜寻模型是由斯蒂格勒(Stigler)提出的,但此模型涉及的是一般商品的信息搜寻。从20世纪80年代以来,均衡搜寻模型已成为分析劳动力市场的重要工具,在评估劳动力市场政策效果方面得到了广泛的运用。随着不断的研究发展,在此基础上也有了更多的突破。主要观点有:(1)阿尔布拉切特-阿克塞尔模型(Albrecht&Axell)把在职搜寻活动排除在外,不允许工作之间的转换和解雇,规定只有失业的个体才会寻找工作,并假定失业者是异质的,以便获得工资出价的离散分布。(2)柏戈(Birger)的一般均衡模型,将个体同时视为劳动者和消费者,企业标明工资和价格,个体进行需要花费时间但却无成本的搜寻,同时还关注了搜寻时间,认为不存在对称稳态均衡。(3)巴德特和莫藤森(Burdett&Mortensen)认为,标明工资的典型搜寻均衡意味着递增的或U型工资分布。但是,针对大学生这一特定的人群工作搜寻理论的应用及研究还不是非常完善,需要长时间的继续探讨研究。(4)麦肯纳(Mckenna)建立的序列寻访模型表明了在敲定理想保守工资时所面临的所得与所费的取舍关系,证明多周期性失业的原因是寻访者未能找到令人满意的工资或工作。(5)豪尔泽(Holzer)在分析了1981年美国长期跟踪调查(NLS)青年组的数据后发现,与在职青年工作搜寻者相比,失业青年工作搜寻者会做出更大的搜寻努力,并接受更低的保留工资。(6)范·登伯格(Van denBerg)对在职工作搜寻模型进行了估计。在职搜寻概念拓展了工作搜寻模型,而且对劳动力的自愿流动做出了合理的解释。[1-2]

伴随着理论内涵的不断丰富,该理论在国内的应用范围也得以拓展。其中,针对大学生这一群体的应用主要集中在:分析影响工作搜寻时间的因素,分析保留工资对毕业生就业的影响,分析工作搜寻与配置能力问题,分析求职渠道的影响因素以及工作搜寻中的信息不对称问题。[3-5]

综上所述,工作搜寻理论着力解决的问题是:在何时停止工作搜寻才能效用最大化。为实现这一目标,个体在工作搜寻中必然会考虑基于时间的边际成本与边际收益的平衡。[6]目前,我国劳动力市场的分割,不少就业信息有明显的地域倾向,这限制了其他地方大学生就业信息的获取,加上大学生对于就业信息搜集、整理及利用的不当,这无疑都影响了大学生工作搜寻行为,延长了搜寻时间,抬高了搜寻成本。为此,通过工作搜寻理论寻找影响就业信息搜寻效率最大化的要素,并加以验证分析,以切实、有针对性地提高大学生的就业信息管理水平。

二、大学生就业信息管理的现状调查

(一)问卷设计

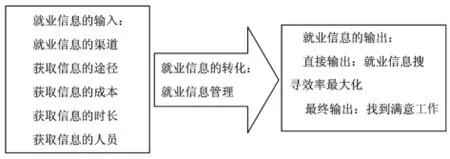

根据对工作搜寻理论的文献研究,结合系统论的观点,提炼出大学生就业信息搜寻模型,具体如图2所示。围绕该模型所设定的就业信息的渠道、获取信息的途径、获取信息的时间、获取信息的成本、获取信息的人员、就业信息不对称、就业信息管理、就业信息搜寻效率和找到满意工作这九个变量进行了初步的问卷调查设计,并通过德尔菲法对问卷进行了修改,最终确定了所需的调查问卷。调查问卷在结构上分为两个部分:第一部分是围绕所设计变量的相关问题展开调查;第二部分是被调查者的基本信息。

图2 大学生就业信息搜寻模型

(二)调查过程

本次调查通过问卷星平台在网上填写、回收,最后利用SPSS17.0分析数据,研究大学生就业信息管理策略。关于问卷发放的数量参照了黄芳铭的《结构方程模式:理论与应用》一书,其认为问卷题目数与问卷发放数之间的比例应在1∶5以上,最好达到1∶10,这是目前普遍接受的标准,本文也采用这一标准。

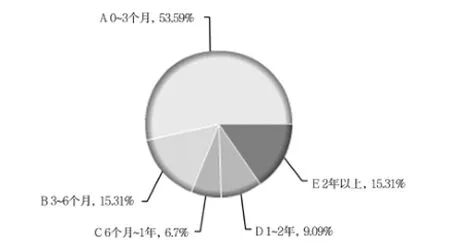

2015年8月7日至9月25日,共发放230份问卷,回收218份,回收率约为95%。判断有效问卷的标准是:选项中未选任何一项、所有题全都选了同一个选项,完成问卷的时间极短,则视为无效问卷。无漏填、无误填的问卷共209份,有效率约为96%。调查对象男性占53.6%,女性占46.4%;大专学历占5.7%,本科学历占81.3%,硕士及以上学历占13.0%,主要在于文章以大学毕业生为对象,以本科为主;工作年限集中在0~6个月,具体见图3。

图3 调查对象工作年限分布

(三)关于大学生就业信息管理的统计分析

1.大学生现有工作就业信息获取渠道的描述分析

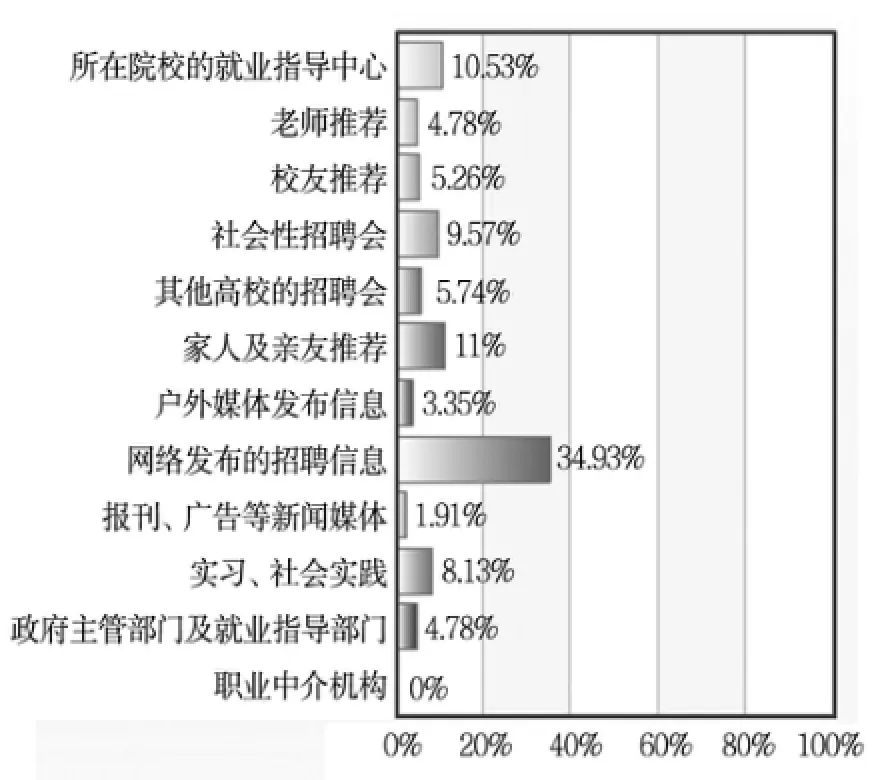

调查发现,大学生现有工作就业信息获取的渠道排在前三位的分别是网络发布的招聘信息(34.93%),家人及亲友推荐(11%),所在院校的就业指导中心(10.53%),具体情况见图4。

图4 现有工作就业信息获取的渠道

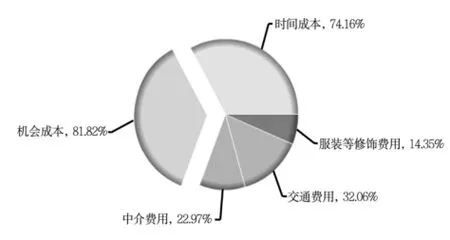

2.大学生就业信息搜寻成本的描述分析

调查发现,55.98%的大学生认为在就业信息搜寻中机会成本最高,其次是时间成本,占比33.49%,具体见图5。88.04%的大学生认为就业信息获取成本属于“一般”以下水平,11.96%的大学生认为就业信息获取成本属于“较高”以上水平。因此,大学生就业信息获取的总体成本较低,不会对其造成过多的压力。

图5 就业信息搜寻成本构成

3.大学生就业信息搜寻低效的最佳尺度回归分析

调查发现,48.8%的大学生认为自己就业信息搜寻十分低效,主要表现在两个方面:

(1)有了就业机会而放弃,排在前三位的原因是薪资福利(57.42%)、职业发展前景(55.98%)、工作地点(49.76%),具体见图6。这不仅导致自己工作搜寻失败,而且可能挤占其他人的就业机会,造成他人就业信息搜寻成本增加。就此,对就业信息搜寻成本进行最佳尺度回归分析,得到回归方程:就业信息搜寻成本=0.003X工作地点+0.007X专业对口+0.077X工作岗位+0.108X薪资福利+0.189X企业规模+0.025X职业发展前景+0.143X工作环+ 0.063X企业文化+0.137X管理制度+0.051X培训+ 0.121X所在行业+0.033X其他。方程调整R2= 0.122;方差分析的F=3.400,对应的P<0.001,这说明方程整体上具有统计学意义。由此方程可知,薪资福利(0.108)、企业规模(0.189)、工作环境(0.143)、管理制度(0.137)和所在行业(0.121)这五个就业机会放弃原因对就业信息搜寻成本的影响程度均在10%以上。[7]

图6 放弃就业机会的主要原因

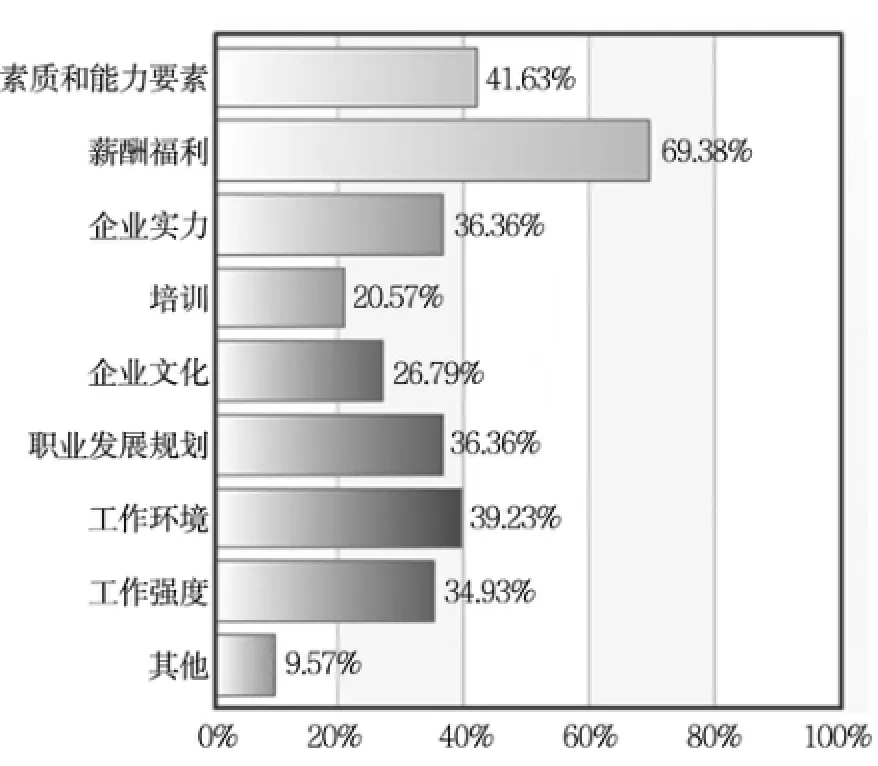

(2)就业信息不对称,排在前三位的要素是薪酬福利(69.38%)、素质和能力要求(41.63%)、工作环境(39.23%),具体见图7。就此,对就业信息搜寻成本进行最佳尺度回归分析,得到回归方程:就业信息搜寻成本=0.033X素质和能力要求+0.150X薪酬福利+0.148X企业实力+0.064X培训+0.028X企业文化+0.084X职业发展规划+0.260X工作环境+0.130X工作强度+0.091X其他。方程调整R2= 0.132;方差分析的F=4.521,对应的P<0.001,这说明方程整体上具有统计学意义。由此方程可知,薪酬福利(0.150)、企业实力(0.148)、工作环境(0.260)和工作强度(0.130)这四个信息不对称要素对就业信息搜寻成本的影响程度均在13%以上。[7]

4.性别与信息搜寻时间、信息搜寻成本的方差分析

通常认为,男女大学生由于生理、职业倾向等不同,在就业信息搜寻时间、信息搜寻成本方面差异显著。本研究运用单因素方差分析探讨不同性别大学生在信息搜寻时间、信息搜寻成本方面的差异。结果显示,信息搜寻成本均数比较的检验统计量F值为0.091,对应的P值为0.763,大于0.05;信息搜寻时间均数比较的检验统计量F值为1.216,对应的P值为0.272,大于0.05。由此可见,男女大学生在信息搜寻时间、信息搜寻成本上差异并不显著。[7]

图7 就业信息不对称的要素

(四)大学生就业信息管理特征

根据调查结果,当今大学生的就业信息管理呈现出以下特征:

1.大学生获得就业信息以网络招聘、家人及亲友推荐和院校就业指导中心最多。网络招聘无空间限制,信息搜寻成本低、速度快、信息量极大。随着当今就业门户网站的不断完善,网上招聘越来越受到了大学生的青睐。家人及亲友推荐以可靠、便捷、成功率高而受大学生欢迎。院校就业指导中心一般会根据自己学校的性质组织专业对口的企业进行校园招聘,其招聘信息的专业匹配度高,受到大学生的好评。

2.大学生工作搜寻的主要成本为机会成本和时间成本。大学生的机会成本主要是由于想获得更高的期望收入及更好的企业而产生的。因此,企业能够提供的工资是否达到保留工资的水平直接决定了机会成本的大小。而且,一定程度上,大学生的机会成本越高,搜寻自己满意工作花费的时间越长,这也抬高了信息搜寻的时间成本。

3.大学生工作搜寻低效的原因主要是信息不对称和放弃就业机会,与性别关系不显著。信息不对称以薪酬福利、企业实力、工作环境和工作强度为关键要素;放弃就业机会以薪资福利、企业规模、工作环境、管理制度和所在行业为关键原因。

三、大学生就业信息管理的问题及成因

(一)大学生就业信息管理存在的问题

根据调查结果,发现大学生在工作搜寻中的主要问题有:

1.大学生过多看重薪资福利。由于大学生过多的看重薪资福利,在选择企业首要考虑的就是企业提供的薪资福利与自己内心所期待的收入是否匹配,如果不匹配就会断然放弃。根据最佳尺度回归方程,从薪资福利上看,放弃的比不放弃的搜寻成本高10.8%。

2.大学生存在较大的投机心理。由于大学毕业生过多重视机会成本,在选择就业时往往不愿意为了一个企业而放弃其他求职机会,因此他们在就业时会有一种侥幸心理,总认为在后面有更好的选择而在面对当下就业机会时放弃或者持犹豫态度。这种心理导致大学生的信息搜寻时间大大增加。

(二)大学生就业信息管理问题的成因

根据工作搜寻理论的保留工资模型,认为每位寻找工作和正在工作的人心中都有一个保留工资,它是人们愿意接受的最低工资。保留工资取决于搜寻工作期间的机会成本、政府补助、得到一份工作邀请的概率(Job Arrival Rate)、时间偏好率(Time Preference Rate)和工资分布函数,它是失业持续时间的决定因素之一。[8]只有当某职位提供的薪酬超过或者等于人们的保留工资时,人们才可能填补这一职位空缺。同时,只有当企业认为竞聘者能贡献的边际产品价值超过实际工资率时才可能雇佣她。所以,实际工资在雇员的保留工资之上和她的边际产品价值之下。在一个理想的社会中,保留工资等于实际工资,同时也相当于边际产品价值,不存在帕累托改进。然而,数据表明大学生的保留工资高于实际工资,过高期望收入,使得大学毕业生提高了自身的就业门槛,需要付出更大的精力和时间去寻找工作,最后导致工作搜寻成本的增加。其中,时间偏好对于工作搜寻时间的长短也有很大的影响。时间偏好率代表对未来的焦虑度,对未来越焦虑的人生活压力越大,相应地时间偏好率越大。(黄琪)总之,时间偏好率大的人相对于小的人工作搜寻时间将会更长。

四、大学生就业信息管理的策略

能否及时获得有效的就业信息是大学生择业的基础。一套系统及科学的就业信息管理策略不仅可以缩短大学生的工作搜寻时间,而且可以大幅度提高大学生的就业满意度。因此,高校毕业生就业信息的搜集、整理、利用及有效性的良好控制,既是高校就业指导工作部门的职责所在,也是毕业大学生自身的能力之一。

(一)就业信息的搜集

就业信息的搜集工作主要包括搜集方法及搜集途径两个方面,只有及时、准确的做好这两个方面的准备,毕业大学生才能更加准确、高效地搜索到合适自己的岗位,提高工作搜寻的效率。

1.掌握科学的搜集方法

调查数据表明,定方向搜集法和定区域搜集法是较为科学合理的信息搜集方法。其中,定方向搜集法可以避免自己搜集的信息与自己的求职方向无关,大大缩短搜寻的时间及范围。定区域搜集法可以根据毕业去向的地区倾向性按照地区搜集信息,对职业方向和行业范围较少关注和选择,这是一种重地区、轻专业方向的信息搜集法。[9]但是,这种方法可以有效的结合毕业生的就业地域倾向选择就业,减少因地域问题造成的搜寻成本。因此,毕业生可以综合这两种方法搜集就业信息,增加工作搜寻质量。

2.选择合适有效的搜寻途径

适合毕业大学生高效搜寻工作的主要途径:

(1)网络。网络作为一种全新的就业信息来源,以其简便、快捷显示出独有的优越性。目前有很多用人单位通过就业信息网站发布需求信息,也有很多的双选会信息由网络提供,毕业生可通过网络了解这些信息,还可以通过电子邮件及时与用人单位取得联系,实现网上就业。这种方法的普及,在空间上大大缩短了企业与毕业生的距离,提高了就业质量与效率。

(2)院校就业指导中心。各个高校就业指导中心相比其他机构有着更大的优势,作为最了解本校学生的就业机构,可以有针对性选择与一些企业合作,进行双向选择,增加学生的就业质量。

(3)熟人推荐。这是一种高效的信息搜集方法,可以在短时间内实现就业。虽然这种途径较为有效,但是由于其社会资本的限制,不能够普及,只对部分毕业生有效。

(4)社会性招聘会。这一途径主要是各省市人才市场的招聘会,学生通过人才市场这一平台可以在很大的范围内与企业进行接触,掌握各种就业信息以供选择,提高工作搜寻质量。

(5)实习。通过实习高校毕业生可以非常清晰地了解所在企业搜集有用的就业信息,相反,企业也可以较为全面地考量毕业生,从而促成双方达成就业合同。因此,这种途径具有很的强针对性,可以减少搜寻成本和提高工作搜寻的质量。

(二)就业信息的整理

根据搜集就业信息的方法、途径以及大学生工作搜寻的现状,可以较准确地搜集到就业信息。接下来,最为关键的是对这些信息进行有效的整理,使之成为实用信息。

1.收入性整理

薪酬福利是大学生放弃就业机会时选择最多的原因,其对信息搜寻成本的影响程度在10%以上。因此,就业信息须要进行收入性整理,排除那些不符合自己薪酬福利期望的就业信息,避免产生无效的搜寻成本。

2.时效性整理

时效性作为信息本身的重要特性之一,只有在特定的时间内有效。对于就业信息时效性则更强,只有在就业信息发布的有效期限内,招聘单位没有完成招聘计划,就业信息才具有真正的意义。因此,对于各种就业信息一定要进行时效性整理,将不同时间段的就业信息分类以及将过期的就业信息排除。由此,工作搜寻的效率将得到大幅度的提高,也能使就业信息更加方便地为高校毕业生服务。

3.专业性整理

大学生可以对薪酬福利、企业实力、工作环境和工作强度等关键内容进行深入了解,全面判断就业信息是否有用以及企业是否适合自己发展,从而有效减少因信息不对称而造成的搜寻成本上升。

(三)就业信息的利用

就业信息搜集和整理完毕后,大学生一定要及时、高效地对这些信息进行综合利用。在最短的时间内,通过各种途径和方法发挥出就业信息的最大功效,其中,对于就业信息的有效控制是利用信息的关键。大学生一旦搜集到信息,须要在最短的时间内确定和企业接触的时间、地点等,以保持就业信息的有效性。[10]另外,就业信息会随着时间和就业形势的变化而变化,因此大学生须留心大的就业环境,方能有的放矢地利用就业信息。如此,才能将就业信息转化成真正的就业机会,给大学生带来切实的帮助,找到满意的工作。

五、研究结论

在工作搜寻理论视域下,对大学生就业信息管理这一课题的研究,得出的结论主要有两个方面:一方面,大学生就业信息管理的问题及其成因。存在的主要问题有机会成本偏高、信息不对称、期望工资偏高及地域倾向明显等问题。这些问题的成因主要是:大学生存在投机心理和保留工资偏高。另一方面,提出了改善大学生就业信息管理水平的三大策略。一是就业信息搜集策略:掌握科学的就业信息搜集方法、选择合适有效的搜寻途径。二是就业信息整理策略:收入性整理、时效性整理和专业性整理。三是就业信息利用策略:大学生须做好信息的有效性控制,在最短的时间内,通过各种途径和方法发挥出就业信息的最大功效,找到满意的工作。

[1]罗冰.工作搜寻视角下的劳动力供给研究[D].北京交通大学,2013.

[2]何亦名,张炳申.国外工作搜寻理论研究述评[J].外国经济与管理,2006(02).

[3]罗智渊.基于工作搜寻理论的大学毕业生就业问题研究[J].北京行政学院学报,2011(03).

[4]谢勇,李珣.大学生的工作搜寻时间及其影响因素——基于生存模型的实证研究[J].北京大学教育评论,2010(02).

[5]乐君杰.工作搜寻理论、匹配模型及其政策启示——2010年诺贝尔经济学奖获得者研究贡献综述[J].浙江社会科学,2011(01).

[6]汪霞,钱小龙.高校课程结构调整与大学生就业:基于工作搜寻理论的分析[J].清华大学教育研究,2012 (03).

[7]宇传华.SPSS与统计分析[M].2版.北京:电子工业出版社,2014.

[8]张雄.工作搜寻理论:大学生就业难的一种解释[J].广西财经学院学报,2009(03).

[9]高日光.高校毕业生就业信息需求的实证研究[J].中国青年研究,2009(07).

[10]刘子奋,王宇亮.试论高校毕业生就业信息的采集和应用[J].佳木斯教育学院学报,2011(01).

C939

A

安徽建筑大学教研课题“安徽省高校人力资源管理专业应用型人才培养模式改革研究与实践”(2015zzg02)

尚从永(1986-),男,硕士,助教,助理研究员,研究方向为人力资源管理。