大革命时期中共上海区委的城市支部研究*

2017-01-12孙会修

孙 会 修

大革命时期中共上海区委的城市支部研究*

孙 会 修

大革命时期,中共上海区委将支部建设视为组织工作的核心,支部数量得以迅速增加。但由于工人的阶级意识不清,对党的忠诚度相对不高,尽管区委着力加强组织力建设,效果却并不理想,甚至难以找到能够按时开会和上交工作报告的支部。在支部未能成为群众核心的情况下,沪区在革命活动中不得不寻求与资本家、帮会合作。上海区委城市支部的命运折射出中共城市革命的历史境遇,但中共在大革命后一如既往地重视基层党组织建设,最终走向成功。

大革命;中共上海区委;城市支部;组织力建设;城市革命

上海工人三次武装起义是大革命时期中国共产党领导的重要革命活动,参与群众多且影响大,第二次、第三次武装起义中依总同盟罢工命令参加罢工的工人均超过30万人,最终建立了上海特别市临时市政府。学界既有研究认为,大资产阶级帮忙及与帮会合作是起义得以进行的关键因素*关于资产阶级与三次武装起义关系的研究,参见徐刚:《共产国际和上海工人三次武装起义》,《上海党史与党建》2001年第9期;金立人:《上海工人武装起义新考——纪念上海工人武装起义胜利75周年》,《上海党史与党建》2002年第3期;冯筱才:《“左”“右”之间:北伐前后虞洽卿与中共的合作与分裂》,《近代史研究》2010年第5期;等等。。资本家有资金有名望,中共积极争取,尚可理解。但帮会在列宁主义政党看来,属“流氓无产阶级”“封建渣滓”,是党的敌人。中共为何违背理念选择与之合作,有时甚至求助于对方?已有研究有的将其归结为党灵活利用帮会势力*参见周建超:《大革命时期中共关于城市帮会工作的政策与策略》,《党史研究与教学》2001年第3期;衣明玉:《上海工人三次武装起义与上海青帮》,《兰台世界》2006年第2期。,有的则强调帮会势力在上海一向庞大,不得不为之*参见〔美〕裴宜理著,刘平译:《上海罢工:中国工人政治研究》,江苏人民出版社,2012年,第104—107页。。这些研究易使人认为中共认可并在顺应帮会这种发动工人的方式,而这显然有悖于党的理论追求。

中共自建立之初便有改造中国的抱负,大革命时期,党把“工会组织问题”视作“党的

中心问题”*《中共中央文件选集》第2册,中共中央党校出版社,1989年,第28页。,致力于用阶级意识动员群众。而帮会对其成员的动员以认同和忠诚为基础,与阶级动员有本质不同。党在实践中也意识到“封建性”的动员方式不利于革命的健康发展:“在五卅运动中党部与工会的关系不密切,而党团又不起作用”,致使工会中的负责人无法系统工作,“许多工会的办事人大半为少数流氓及职员所充当,致常有反动的行为而妨碍工会的工作”。这使得在工人中“消灭各帮同乡观念”显得尤为迫切。中共认为,根本方法应是“尽量在工人区域中发展和巩固党的组织,并当建筑党与工会之亲密关系”。*中华全国总工会编:《中共中央关于工人运动文件选编》(上),档案出版社,1985年,第112、113、114页。具体手段则是建设党支部,“经过本党的工厂支部去影响广大的工人群众”*《中共中央文件选集》第2册,第197页。,以党的组织力实现革命动员目标。五卅运动后,中共视支部为组织工作的核心,上海区委组织部主任赵世炎甚至断言,支部建设成功与否决定着中共实现布尔什维克化的成败,“没有社会中各种支部之存在,我们便可以说,我们的党就不算存在”*《赵世炎文集》,人民出版社,2013年,第566页。。青年团当时也循此认识进行支部建设。

目前学界并无对大革命时期中共党支部的专门研究。之所以如此,正如李里峰所言:“目前党史学界关于基层党支部运行实态的研究仍然较为薄弱。”*李里峰:《抗战时期中国共产党的农村支部研究——以山东抗日根据地为例》,《中共党史研究》2010年第8期。上海是中共的发源地,大革命时期又是中共中央所在地,上海党组织的发展对中共在全国的事业有重要影响。中共当时实行城市革命路线,上海又是全国工运的中心,党需要充分地组织动员工人和学生,所以上海区委尤为重视支部工作。鉴于上述情况,本文拟以中共上海区委为中心,兼及其下属的团上海地委*大革命时期,青年团“党化”问题较突出,党与团在组织形式、工作任务、教育培训、发动群众等方面同质化明显,导致“S.Y.的工作和党的工作未能分开”(《中共中央文件选集》第1册,中共中央党校出版社,1989年,第240页)。从当时上海区委的文件来看,不少地方组织汇报工作时常把党团工作放在一起,青年团“党化”、党团不分之程度可窥一斑。到大革命结束时,党团分化的工作都没有得到很好的完成。,以《上海革命历史文件汇集》(中央档案馆、上海市档案馆1986年至1988年间编印)为主体资料,对中共的城市支部运行进行考察,以期从基层视角了解大革命时期党组织的运行状况,透视上海工人三次武装起义背景下之工运实态,从而推动中共组织史和大革命时期党史的研究。

一、上海区委及其支部成员构成

上海党组织最早即以支部的形式存在。1921年12月,中共上海支部改组为上海地委。此后至大革命结束前,上海的中共组织发展历程大致分为三个阶段:1922年7月至1924年4月为中共上海地执委兼中共上海区执委阶段,徐梅坤、邓中夏、王荷波先后任委员长;1924年4月至次年8月为中共上海地执委阶段,庄文恭任委员长;1925年8月至1927年6月为中共上海区执委阶段,尹宽、王一飞、罗亦农先后担任书记。*《中国共产党组织史资料》第1卷,中共党史出版社,2000年,第263、264、265页。从庄文恭开始,沪区党组织领导人均为旅莫支部归国干部。大革命时期,中共上海组织常被称为上海区委或沪区,江苏、浙江党组织也受其管辖。

中共在大革命前一直把支部当成党的地方分部。中共二大首次制定党章,规定党在某单位“凡有党员三人至五人均得成立一组,每组公推一人为组长,隶属地方支部”,归区执委管理*《中共中央文件选集》第1册,第93页。。独立支部和旅莫、旅欧支部等归中央直管。党小组此间一般在工厂、学校、矿山、铁路等部门存在。中共是工人阶级政党,共产国际和中共中央认为组织应群众化,而发展支部是实现此目标的重要手段。1925年2月,中共四大通过的《对于组织问题之议决案》提出,“党的基本组织,应是以产业和机关为单位的支部组织,至于在小手工业者和商工业的办事人中,不能以机关为单位组织支部时,则可以地域为标准”。为加大力度扩展组织,四大还规定,“‘有五人以上可组织一小组’,应改为‘有三人以上即可组织支部’”,降低了成立支部的门槛。*《中共中央文件选集》第1册,第380、381页。

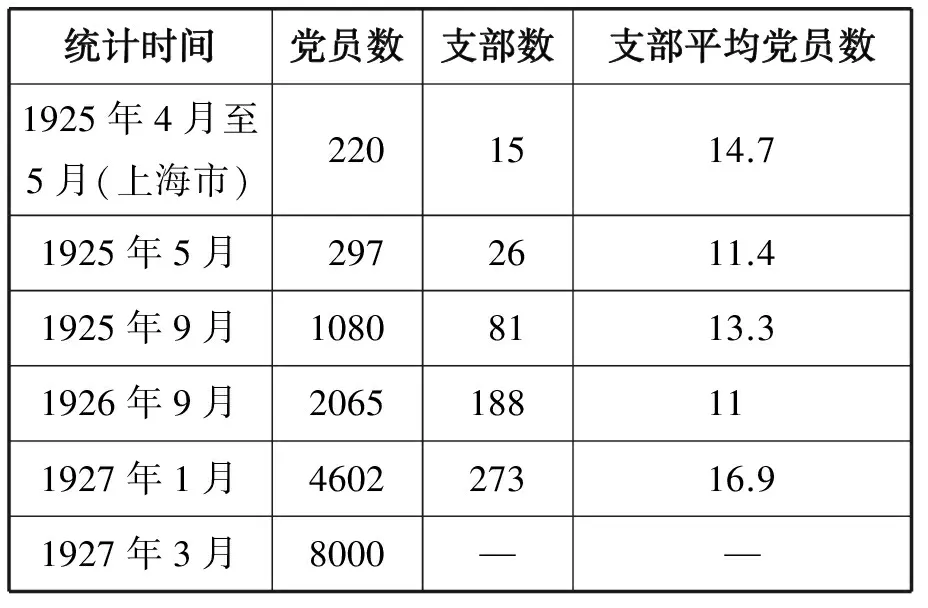

1924年下半年,上海区委在沪宁两地设立上海大学、商务印书馆、虹口、吴淞、西门、法租界、南京、浦镇八个党小组,另在杭州、绍兴、宁波设立党支部。沪区党员人数在中共四大后迅速增加,1925年5月区委实有党员297名,到当年9月有1080人,而到次年9月已达2065人。随着北伐向江浙推进,1927年1月已有党员4602人,到3月上海工人第三次武装起义前夕,更是骤增至8000人。*参见《中国共产党组织史资料》第1卷,第264—267页。区委同时规定:“一切同志归支部”*中央档案馆、上海市档案馆编印:《上海革命历史文件汇集》甲1,内部资料,1986年,第369页。。在此背景下,沪区支部数量得以迅速增加。

沪区党支部大致分两种:一是按产业或职业划分的支部。包括工厂支部、铁路支部、轮船支部、学校支部、商人支部、店员支部等;另一种是依区域形式或按城市街道划分的支部。因第一种支部具有更强的组织动员功能,所以按产业或机关划分支部是沪区组建支部的基本原则和主要形式*参见中央档案馆、上海市档案馆编印:《上海革命历史文件汇集》甲5,内部资料,1988年,第78页。。中共此时并不重视农村地区,党在农村难以成村连片地发展,使得党员“散居乡间各地不能成支部”*《上海革命历史文件汇集》甲5,第278页。,也使全国党、团支部以城市为主。长三角地区相对发达,城市支部在上海区委的比例更高。沪区在农村地区主要以党小组的形式存在,即使有农村支部的地方,也多建立在大的市镇,且多为职业支部。如1926年7月建立的余姚坎镇支部,三名党员全在盐场,又称盐场支部*《中国共产党组织史资料》第1卷,第293页。。

沪区支部的组成形式多样。普通支部占大多数,还有部分独立支部。此外,为应对特殊情况,上海区委常组建一些临时支部。1926年夏,因暑假的关系,宁波地委多个学生和教员支部均被取消,地委在聚集党员三人以上的地方组建了三个临时支部*中央档案馆、上海市档案馆编印:《上海革命历史文件汇集》甲7,内部资料,1988年,第168页。。学校支部常依此法灵活调整。同年10月,上海区委将30名赴莫斯科中山大学留学的党员分成三组,组长组成干事会,在旅途中执行临时党支部的职能*《罗亦农文集》,人民出版社,1999年,第116页。。有时因地方组织刚刚成立,沪区还设有党团混合支部,如存在于1925年1月至5月的无锡党团混合支部*《中国共产党组织史资料》第1卷,第286页。。

1925年5月至1927年3月上海区委党员和支部统计表

资料来源:《中国共产党组织史资料》第1卷,中共党史出版社,2000年,第264—267、279页。

从上表可以看出,不论党员数量增长快慢如何,沪区党支部人数1924年至1927年大致在15人左右。这一规模适合精细化管理。须指出,表格只能反映平均数,沪区党支部人数实际差别较大。在市内,上海大学独立支部人数最多,1926年4月即有61人。成立于1926年1月的先施公司独立支部则只有四名党员,人数仅高于建立支部标准,该独支后被改为普支。*《中国共产党组织史资料》第1卷,第284页。外埠支部亦是如此。1926年7月,外埠15个独支中,无锡、苏州、徐州、宿县、温州五处发展较好,“其余十个独支,不过是三五个同志所集合的小支部而已,没有多大工作可言”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第268—269页。。勉强多于三人的普通支部也不在少数。

从支部成员的社会成分看,工人是主要组成人群,学生次之。上海区委组织部1925年9月统计,工人党员占党员总数的78.5%,学生占8%,自由职业者为11.8%*《上海革命历史文件汇集》甲1,第41页。。考虑到相关数据为平均数,上海市工人占比要高于此数,外埠工人占比则略低。宁波地委组织部1926年11月统计,该地共有15个支部、240名党员,工人占51.7%,知识分子(学生、教师)占23.3%*《上海革命历史文件汇集》甲7,第402页。。从性别上看,男性在各支部占大多数。团支部中的女性占比稍高一点,但男女比例仍然极为悬殊。团南京地委1926年1月有83名团员,仅1人为女性*中央档案馆、上海市档案馆编印:《上海革命历史文件汇集》甲9,内部资料,1986年,第132页。。

知识水平不高是当时沪区党员的普遍状况。上海工人主要是来自于华北及江南各地的贫苦农民*〔美〕裴宜理著,刘平译:《上海罢工:中国工人政治研究》,第53页。,是一代或二代移民,受过教育的很少。南京、杭州等地的工人则多来源于周边乡村,文化水平也较低。从当时工人支部的工作报告看,教党员识字是较普遍的支部工作。1925年11月,南京地委共有党员67人,不识字者33人,占49.2%,其余34人能看书报*《上海革命历史文件汇集》甲5,第23页。——实际上,党员能看的书报也较简单。整体知识水平相对较高的团员亦如此。团曹家渡部委1926年春发现,部委所属10个支部、177名团员一次只能销售20余份理论性较强的《中国青年》《向导》,但能读两杂志的仅10余人,余下的推销给外人。而图画较多的“《五日刊》,《墙报》最受欢迎”,每期能销售300余份。*中央档案馆、上海市档案馆编印:《上海革命历史文件汇集》甲8,内部资料,1986年,第321页。党员的知识水平决定着党内教育的方式和内容,也影响着党的群众动员方式和效能。

二、上级对支部的管理及其组织形态

1926年初,中共中央发出《支部的组织及其进行的计划》通知,强调支部为党的基本组织,是党员与党发生关系的基本载体和发展党员的工具,支部组织得好坏决定着党组织坚固与否,“支部是党在群众中的核心”,党的一切政策和计划,要经过支部才能实现*参见《中共中央文件选集》第2册,第611—612页。。中央要求各地组织要“下沉”,做到“一切工作归支部”。党小组相对松散,“分部”不够独立,都不为中央乐见。赵世炎强调,要破除之前把支部当成“分部”的认识,树立支部是“核心”的观念,这也是重视基层组织独立生存能力之表现,“假使环境的压迫加严,上级党部偶失其活动地位时,则党的势力即可完全消灭,岂不是很危险的一件事么?”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第215页。陈独秀对上海党的工作极为重视,要求沪区成为“全党的模范区”,他还专门就区委如何建设支部做了具体指示*参见《罗亦农文集》,第392页。。沪区在贯彻支部工作的决议方面也极为认真,要求各支部至少用两次会议的时间,详细解释《支部的组织及其进行的计划》*《上海革命历史文件汇集》甲1,第125页。。

组织力是支部建设的核心,其关键是上级对支部的有效管理。支部的上级前后有变化。沪区最初组建支部时,各支部均直属上海地执委。支部增多后,直管已不能应付。区委遂于1925年8月在杨树浦、引翔港、浦东、小沙渡、曹家渡五个工业区分别建立支部联合干事会,管理50个支部。另外,店员联合会支部、印刷工人联合会支部等行业支部和商务印书馆支部等重点支部归区委直辖。1925年7月,中共中央要求各地可在支部较多的大工业区内,按区域设立部委。10月,上海区委在支联会建制的基础上于市内设立七个部委。各部委一般管理10个以上支部,沪东部委最多时曾管辖37个支部*《中国共产党组织史资料》第1卷,第281页。。重点支部则改为独支,由区委直辖。外埠的独支亦直属区委,普支则由地委或其所属部委管理。普支发展较好的可以升为独支,再进一步则升为地执委。以徐州党组织为例,1926年3月,徐州特别支部隶属上海区执委,4月升级为独支,不久又改为徐州地委,原五个党小组直接改为五个支部*《中国共产党组织史资料》第1卷,第289页。。团的支部也大致遵循党支部的模式管理。

在支部内的机构设置方面,区委规定支部内应设有书记、组织委员、宣传委员和妇女委员等。沪区在1926年6月规定工厂的工会要建立党团,受部委领导,其书记任所在工厂支部职工干事。为使党的组织行动统一,成为“战斗的军队”,区委决定对支部实行“相对的集权独裁制”:支部书记“必须由部委指定”。假如上级组织认为支部干部不能胜任,可随时予以替换、调动。支部如满十人,须成立干事会。干事会直接面对群众,负责分配一切工作,被认为是支部内最重要的组织,“干事会组织得不好,支部必不能起很好的作用”。干事会下设小组,支部满十人即可分为两个小组,每小组设一组长,由干事会召集支部组长会议。小组主要负责党员的培训学习。*《上海革命历史文件汇集》甲1,第215—216页。

为实现对支部的有效管理,中央强调,上级应是支部的“监护者”,“对支部一切工作和发展状况,当严密的监示”*《中共中央文件选集》第2册,第35页。。沪区呈扁平化的组织结构,在区委—部委(地委)—支部的三级结构中,部委是支部的直接上级,“管理全区域的所有工作”*《罗亦农文集》,第128页。。区委与部委的沟通最为顺畅,上传下达均能有效进行。而支部干部政治素质低,专业化程度不高,与上级沟通存在困难。上级多采用从上到下的方式保持信息沟通。如五卅运动后,区委要求各部委注意分配一名有得力经验的同志,就近指导各支部在该机关内如何发展党组织及本支部政治工作*《上海革命历史文件汇集》甲1,第53页。。沪区规定,各部委每月应开一次到两次所属支部的代表大会,区委派人出席做报告。大的支部开代表会,以及小的支部开全体大会,部委都应派人参加。*《上海革命历史文件汇集》甲1,第220—221页。区委还“派人随时到各部委考核支部组织实况与支部工作人员分配及成绩”*中央档案馆、上海市档案馆编印:《上海革命历史文件汇集》甲2,内部资料,1986年,第285页。。区委委员等也常到支部调查走访,以消除信息隔阂。1926年7月,罗亦农专门到“开会者很少,支部会开不成”的上海邮务支部召开支部会,并到邮务工人中调查情况。他还于该月下旬和赵世炎用五天的时间,召开沪区各个部委所属党支部会,了解各个支部的情况*参见《罗亦农文集》,第396页。。

上级的监护客观上干预甚至包办了支部工作,进而影响支部与上级的沟通。支书与党员之间多有隔膜,互相不了解的情况同样并不鲜见。以递交统计报告为例,1925年7月,上海区委通知各级党组织,应每两周填送主要面向支部的报告表一次*《上海革命历史文件汇集》甲1,第284页。。但到8月,区委发现第一批发出表格41张,按时寄到的只有5张,5张迟到,其余31张未寄到。第二批则总共收到5张。外埠组织两批共寄来2张。*《上海革命历史文件汇集》甲1,第320页。支书工作不积极是原因之一,其对支部内外情况不熟悉亦是重要原因。沪区在当年9月做出规定:“以后上海各级党部,如在本月份开始五天以内,外埠各级党部如十天以内,不将上月份的各项详细报告做好缴到枢蔚[委]者,即停发该党部本月份经费”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第374页。。经过此次整顿,递交报告情况始有一定好转。在团支部,甚至有团员连“支部书记是那一个他也不知道”*《上海革命历史文件汇集》甲8,第310页。。总的来看,支部在沪区组织内部的信息沟通中处被动地位,其积极性被抑制或未被激发,最终影响了上级对支部的管理。

三、以组织力建设为中心的支部活动

成为党员的活动中心和党动员群众参加革命的组织中心,是支部组织力建设的目标。赵世炎援引苏共一个党支部的例子,说明支部组织力的巨大作用:800人的工厂中有七名党员组成党支部,每人一周内发展五人组织成工会,然后再以此法发展组织,五周后便形成了有五六百人的大工会,支部党员也超过50人*《赵世炎文集》,第569—570页。。组织力建设的内容主要分三个方面:一是参加群众运动和群众组织。包括工人运动、工人纠察队、自卫军、协作社、济难会、妇女运动、青年运动、童子军、同乐会、平民学校等。二是进行党的宣传。包括推销党的书报和自办支部宣传品。支部一般要求党员尽量购买书报。如苏州特支要求每名识字的党员必须订阅《向导》及《新青年》各一份*《上海革命历史文件汇集》甲5,第401页。。区委要求支部对外要尽可能出版不定期小报、墙报,或临时印发传单与画报,成为该支部的机关报。党员还要积极参加街头讲演,宣传党的主张。三是进行工作统计和社会调查。需要上交的统计表有党员登记表、介绍表、成员名录、各项报告表等。在发动群众运动的过程中,社会调查显得尤为重要。当时由支部负责的社会调查内容包括当地经济概况和风土人情、工人学生数量及收入情况、阶级压迫是否严重、各种政治势力情况、当地报纸数量及其倾向等。在所有工作中,区委认为开会和工作报告这两项日常工作是衡量支部组织力建设成功与否的标杆。

与支部有关的会议包括支部内部会和上级组织的支干会。内部会分支部会、干事会、小组会及专项工作会。党最重视须全员参加的支部会,中央规定每周至少要开一次。沪区认为支部会的重要性体现在三个方面:第一,能够促进政治学习。具体形式有做政治报告和读书报两种。政治报告主要由支书来做,上级偶尔派人代替,主要讲读《共产主义ABC》等马克思列宁主义简明读本、中共中央相关决议。读书报则较有针对性,如苏州特支规定支部会要分类学习党的报纸:知识分子支部读《中国青年》《向导》《新青年》等,工人支部读《向导》《劳动青年》等*《上海革命历史文件汇集》甲5,第413页。。至于那些有难度的理论性内容,各地支部在学习时大都分多次进行。第二,支部会能起到党员生活中心的作用,强化党员的组织认同。区委认为,党员平时散居各处,集中起来开会是其与组织发生联系的重要方式。沪区把参会与否看作党员是否与组织发生联系的重要指标。宁波地委于1926年10月发现,所属支部大多不能按期开会,并由此断定大多数党员和组织“没有发生关系”*《上海革命历史文件汇集》甲7,第279页。。区委要求支部会应尽量让每个成员都能发言,甚至大家可以互相辩难,这样既能提高支部成员的参与感,也能增强他们的发言技巧。第三,支部会是强化党的纪律的重要手段。沪区对支部会的请假、早退等情形有严格限制,违者将予惩治。各地常有对不参加支部会的党员进行纪律处理的汇报。如南京地委在1925年11月对两名多次不到会的党员给予留党察看处分*《上海革命历史文件汇集》甲5,第30页。。

支书对支部至关重要,沪区主要通过支书会提高其工作能力。当时很多支书并不知道他在党组织负有什么使命,不能在组织内有效地分配工作,也不懂如何动员群众。支书会上支书要报告支部情形,上级干部加以批评或指示,然后做细致的政治报告并传授革命技巧。区委和部委、地委还经常召集支书联席会,开办支干训练班,训练支书及支部活动分子,以提高他们的政治能力。区委还要求每个部委(地委)都要评选真正能够在群众中自动起作用并能领导其他同志工作的模范支部*《上海革命历史文件汇集》甲1,第215页。,此举亦可视为对支书的一种鞭策。

工作报告是检查下级工作的重要手段。沪区要求部委(地委)和支部都要有详细的支部工作汇报。部委(地委)应报告党员增长情况、每个支部同志数量及在所在单位发生的作用、对支部书记的训练情况、支部会议议程和普通党员对党的信仰状况、党和团的关系情况、散发宣传品的成绩、下一步的工作打算等*《上海革命历史文件汇集》甲1,第22—23页。。而支部则须汇报得更为具体:本周内支部所处的外部环境;支部会、干事会或小组会的开会次数、到会情况、讨论的问题及重要决议,临时会议情况如何,是否为自动开会;支部增加同志和减少同志的原因;党员缴费情况;政治、经济、临时事件的对外宣传情况,采用什么方法;一周内发现同志错误及纠正后的情况;支部内党员教育情况如何,包括对中间分子、新同志的训练材料、方法及影响;党员投稿、唱歌、读报等进行的方法与影响;支部一周内分配给同志哪些工作,有工作任务同志的人数及工作结果;支部内同志间关系如何,包括干事长、组长与普通党员的关系;工作当中出现的困难和不好的现象,对临时工作的意见及建议,临时工作与特别工作的处理结果;等等*《上海革命历史文件汇集》甲1,第425—426页。。可以看出,区委试图对每一名党员进行细致又严格的管理,要把他们融入组织,以提高支部组织力。

四、支部存在的问题及针对性改造

党支部只有搞好以组织力为中心的自身建设,才能影响群众。但从上海区委的往来文件看,城市支部尚存在不少问题。

成员对组织的忠诚度和参与度是组织力的决定性因素。根据相关资料,沪区党员加入支部后,整体上对组织的忠诚度和参与度不高。究其原因,主要是因为工人和学生的阶级意识不强。20世纪20年代上海的同乡会、帮会等组织在工人中有重要影响,不少工人既是党员又是帮会中人*〔美〕裴宜理著,刘平译:《上海罢工:中国工人政治研究》,第101—102页。。区委发现,许多党员不是因阶级信仰而入党,而是因为同乡、帮会兄弟姐妹中的党员介绍才加入组织。这样建立的组织并不稳定,如果介绍人与组织脱离关系,他所介绍的同志常常会步其后尘。许多工人支部党员之间的关系靠帮派和姊妹关系维持。不少同志“帮口”“姊妹”“兄弟”观念很深,对帮会的忠诚度高于对党的忠诚,他们“只知有帮派或姊妹们的情谊,而不知有党”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第218页。。在此情况下,党员必然与组织疏远,甚至“尚有不知自己的加入者为何种团体之党员”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第181页。。

同时,以感情发展党员的同志介绍完熟人后发展组织的能力迅速下降,支部很难进一步扩大。这点在外埠表现得更为明显,外埠党支部多集中于某个区域,支部内的人际关系较为简单。如南京地委认为浦口第三支部建设得不错,书记赵文秀对党的信仰坚固,但该支部党员“皆系工程处工友”,发展同志成绩较差,在1926年4月至6月革命形势高涨的情况下,竟没有发展一名党员*《上海革命历史文件汇集》甲5,第172页。。南京团组织建立时多是安徽人,于是安徽人便介绍安徽人,到1926年春“安徽人还是独多”。地委认定南京党团组织“还不能打出宗法关系及地域关系,而在实际斗争上与一切民众接近”,并要求支部调查党员的“扩大组织力”。*《上海革命历史文件汇集》甲5,第161、163页。

阶级意识不入脑,党规定的同志关系便难形成。在学校内,有固定的师生、学长和学弟的关系构成系统,使得组织关系难以贯彻。如南京学生支部高年级学生有“元老习气”,轻视低年级学生,导致普遍对党务“毫无兴趣”*《上海革命历史文件汇集》甲5,第170页。。宁波地委的知识分子支部因有“小资产阶级”脾气,认为在支部内就是书记的“属下人”,对支部命令并不看重*《上海革命历史文件汇集》甲7,第178页。。上述情况使很多支部内部形成各式派别,甚至“互相倾轧”*《上海革命历史文件汇集》甲5,第183页。。

党员参加支部会也不积极。区委几乎每次给部委和支部的通知都强调开会,但情况总不让人满意。区委在1926年5月发现,“数月不曾开会之支部,数月不曾到会之党员”,“累累皆然”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第181—182页。。这种情况到上海工人第三次武装起义后都没有明显好转。不开会的理由多为天气不佳、支书忙、未及组织等。区委批评这些支部只是跟随革命形势,是“尾巴主义者”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第272页。。甚至有些支部一直不开会,只能解散。

支部会难开的原因主要有会多、会场难找和党员不愿参会等。机构健全的支部一周内如果大小会全开,可能支书每天都有会,甚至一天要开几个会。这对整天为生计奔波的下层群体而言无疑是一种负担。会场难找也一直是各支部不能按要求开会的理由之一。上海党处于秘密状态,支部会须在较能保密的地方开,而党员没有固定住所和群居者较多,找会场自然成为难题。无锡独支一次开会选在工友家里,但和他同住的人很多,“只好任他们旁听”。第二次恰逢中秋节,“开会的地点难极了!”最终选在庙里,“可是烧香的来了!来玩的都来了!无法只好回到工房里去!”*《上海革命历史文件汇集》甲5,第369、371页。党员不愿参会的原因又分好多种,其中很多党员认为参会占用自己的时间。随着北伐日益推进,北洋政府加大了镇压群众运动的力度,一些党员因害怕而拒绝参会。开会对党员来说缺乏吸引力也是重要原因。支部会十有八九是政治报告,支书往往机械地向党员做报告,难引起听众的兴趣。普通工人对宏大主题和对他们来说绕来绕去的“阶级斗争”、各种“主义”、“剩余价值”等抽象概念,以及众多拗口的外国人名字,并不感兴趣。上海纱厂支部的党员有些不耐烦,问道:“开会有啥个道理?”*《上海革命历史文件汇集》甲8,第415页。每次支部会开得时间也长,一般达四五个小时。团广东区委发现,支部会用时过长,导致“同志心里真是耐烦的了不得,结果不特一无所得,而且下次会议,或托故不出席了”*广东省档案馆、中共广东省委党史研究委员会办公室编:《广东区党、团研究史料(1921—1926)》,广东人民出版社,1983年,第345页。。这种情况在沪区也广泛存在。各支部普遍反映党员对开会“无兴趣”。区委多次动员各部委(地委)想方设法使支部会有趣味,团浦东部委甚至索性安排各支部开会讨论“怎样使开会有兴趣”*《上海革命历史文件汇集》甲8,第330页。。

会开得不好直接导致支部难以正常运转。首先,机构健全的支部比较少见。虽然上级规定由干事会负责分配支部成员工作,但整个大革命时期,各支部成立干事会的并不多。团小沙渡部委有18个支部,仅三个支部有干事会,且只有一个干事会开过会*《上海革命历史文件汇集》甲8,第283页。。成立党小组的支部更少。其次,众多党员很少参与组织工作。党分配给支部的工作多直接布置给支书,而大多数支书不能将任务有效地指派给党员,因而经常造成只有支书或支干在工作的情况,影响了整个支部的效能。再次,支部纪律难以贯彻。如南京地委要求各支部强制让党员推销党报若干份,而不识字的党员自身不买,身边也少有识字的亲友,推销报纸对于他们成了难以完成的任务。上级不便展开处罚,只能不了了之。沪区调查发现,宁波地委曾把《向导》堆积在室内,而不设法推销,只得予以书面批评*《上海革命历史文件汇集》甲1,第275页。。

支干是支部的核心,但能胜任者不多。虽经常接受政治教育,支书在实际工作中却常做危害整体利益的事。1926年夏,杭州、南京等地的干部在动员工人参加运动时,常许诺“你们如因此次风潮而失业,我们可介绍你们到上海区委,给予工作,或派到广东及莫斯科去”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第317页。,间接造成两地冒险主义抬头,以致失业工人聚集到上海区委所在地,使区委非常被动。有时为邀功,工厂支部上交的报告常夸大其词,出现问题时又推脱责任*参见《上海革命历史文件汇集》甲1,第378页。。区委评价各支部“每次对于上级机关之报告,则临时敷衍,随意欺骗的地方很多很多”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第182页。,使上级不能掌握真实情况,这也是区委要求支部多交统计表的重要原因之一。有些支书为获得发展党员的奖励,竟不择手段。南京地委下关区的两个支书为了争夺党员到自己支部,发生了多人参加的械斗*《上海革命历史文件汇集》甲5,第193页。,严重影响党组织在当地的形象。因上级把支部当成“核心”,支书手中均存有一些区委重要文件,如果外泄将产生严重后果。团上大支书郭肇唐在1925年秋赴莫斯科留学时,竟将团的刊物、通告等文件裹在一起随意抛弃,幸被一名团员捡到,团地委决定给予其留团查看处分*《上海革命历史文件汇集》甲8,第164页。。此外,区委认为党费关系党的纪律,但各支部的征收情况也不尽如人意,“各地大多数未曾征收过”。

面对上述问题,1926年7月,上海区委批评所属各级党部工作“涣散松懈”,决定对支部进行有针对性的改造*《上海革命历史文件汇集》甲1,第272、273页。。区委认为,加强支部组织力建设的关键是提高党员的参与度,主要方法是实行民主选举。区委把支干的任命权下放给支部,以民主选举的方式提高党员的主人翁意识和参与感。部委(地委)则由辖区各支部选举产生,使党员对整个组织系统“得到一个比较明确的观念”。区委还决定进一步扩大选举,召开全区代表大会改选区执委。*《上海革命历史文件汇集》甲2,第141—142页。此外,为使支部关心整个党工作,消除其对上级的畏惧感,区委要求各支部经常批评上级部门的工作,以强化党员对组织的认同。沪区同时规定严格执行“一切工作归支部”,无论什么问题都要经过支部讨论,党的任何决策,都要在支部中报告,由支部直接在群众中起作用,不再由上级越俎代庖。

对巩固和发展党员,上海区委要求党员摒弃亲情、同乡、帮会等对组织的牵绊,心存阶级观念,忠诚于党和组织,并在工作学习中发展工友、同学等本阶级的人,使党员“不是加入他所要好的朋友或帮口姊妹们以感情相联络的党,才能使党有真正的基础”,最终让加入组织者是因信赖组织而入党*《上海革命历史文件汇集》甲1,第219页。。但此项工作到大革命结束时仍未见到明显效果。

在支部训练方面,重点调整开会的内容。区委要求各支部应“多讨论各种切身利害的问题”。工厂支部“应讨论如何对付工贼与走狗的破坏,如何对付资本家的压迫,如何准备罢工与罢工后错误的批评,如何组织发展工会”;学校支部则“讨论如何驱逐或对付腐败的教职员,如何促醒右倾的学生分子,如何改善学校教科,如何组织或影响学生会等”。*《上海革命历史文件汇集》甲1,第217页。大的政治问题仍要讲,但不再占大部分的时间,以提高党员的参会兴趣。

五、支部与工人三次武装起义

革命实践能检验支部工作成效。上海工人三次武装起义是沪区进行支部改造后最重要的革命活动,其对支部的意义不言而喻。1926年夏,上海区委为迎接北伐,在小沙渡地区发动了一场罢工,这是三次武装起义前中共发动的重要群众运动,区委对支部组织动员工人的工作寄予厚望。赵世炎、项英等人在罢工前专门与小沙渡部委“许多支部书记谈话”,商讨罢工策略*《罗亦农文集》,第399页。。沪区还专门成立了罢工总指挥处。罢工从8月20日开始,共持续28天,2.6万余人参加。但区委认为这场运动是失败的,主要是“党的系统”没起作用。运动由罢总发号施令,无形中取消了部委。没了上级,“支部等于灭亡了”,致使整个运动“几乎看不见还有党的存在”,“党的群众的组织完全消灭”,“同志可以不要支部,支部可以不要部委”。*《上海革命历史文件汇集》甲1,第362页。陈独秀也认为此次运动暴露了党动员工人能力的不足,指示沪区要整顿支部*参见《罗亦农文集》,第403页。。区委规定,以后群众运动不再设类似的总指挥处,强调发动群众运动时,区委指导部委,部委指挥支部,完全依照“党的系统”去指挥*《上海革命历史文件汇集》甲1,第364页。。

中共认为起义成功的希望“一由上总(即上海总工会——引者注)管领,一应在以党为中心”*上海市档案馆编:《上海工人三次武装起义》,上海人民出版社,1983年,第142页。。党制定工运路线,由支部在基层组织动员工人参加革命。但从上海工人三次武装起义的过程看,支部一直没有达到党的期望。虽然在1926年秋,杭州的60名党员发动了1000名群众参与罢工,工人支部“总算起了相当的作用”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第403页。,但这种闪光时刻毕竟太少。第一次武装起义前夕,区委发现各地党组织仍“形同虚设”,“没有一个真正的布尔雪维克的支部”*《上海革命历史文件汇集》甲1,第416页。。依靠支部组织罢工、发动起义显然不可能。该次起义在1926年10月23日举行,以单纯的武装暴动为形式,主要由工人纠察队执行。支部在此次运动中没有起到配合作用,“各支部同志对党不信任,觉无实力”,运动开始后,不少支部迅速流传警察要抓党员的谣言*《上海工人三次武装起义》,第43页。。第二次武装起义于1927年2月中旬开始,发动了大规模的工人罢工,支部主要负责对工人鼓动宣传,任务完成得也不算好。起义被镇压后,法租界“好几个支部找不到”,引翔港部委开支书联席会,“只到两人”,浦东部委的支部会已“无法召集”,只能采用个别谈话*《上海工人三次武装起义》,第138、139、161页。。第一次、第二次武装起义后,上海区委都提出要整顿支部,使其真正发挥作用,但效果均不理想。支部在三次武装起义中反而呈更加涣散之势。1927年3月初,第三次武装起义前夕,沪区发现党的支部仍只有少数能够照常维持、发挥作用,“有些支部简直行[形]同解散,支部同志找不着支部书记,支部书记召集不拢所属的同志”*《上海革命历史文件汇集》甲2,第248页。。此次起义后,区委甚至发现“很多部委及支部不知道自己所属的同志数量”,党员数目“只是凭部委、凭支部的空口报告,这是很夸大很欺骗的现象”*《上海工人三次武装起义》,第341页。。沪区公告和区委领导人常流露出对支部工作的失望之意。

同时,党员在上海工人、学生总人数中占比太低,难以对群众产生影响。市区支部在重要工厂、学校等机关的普及率稍高,但党员占总人数的比例仍然很低。如浦东在1927年初有2万名工人,中共在祥生铁厂、公益纱厂、码头和英烟第一、第二、第三厂设有6个支部,共204名党员,党员占工人总数的1%*《上海革命历史文件汇集》甲2,第198页。。外埠大单位内党员占比同样不高,如1926年8月,宁波东门支部所在地有店员1000人,党员却只有5人;小单位如锡箔工厂虽有党员有12人,占工人总数的12%*《上海革命历史文件汇集》甲7,第225页。,但由于总数很小,党员的高比例有一定偶然因素。加上党处于不公开状态,党支部成为群众核心的目标难以实现。根据上海区委在1927年3月中旬的统计,上海市能起作用的党员超过300人,但“真能在群众中活动的,不过三分之一”,这些人多数是工会中人。多数支部“终是躲避群众,保守秘密时代的行动,不肯到群众里面去活动,纯全是小团体的习气”。*《上海工人三次武装起义》,第337页。

中共组织工人罢工和武装起义不得不依仗工会。上海总工会受中共中央和上海区委领导,能贯彻党的方针政策。但上总也存在基层与上层脱节的现象。上总把上海分为数个工业区,负责人是组织员,由其组织联络各行业工会和工厂工会,成为各工会的实际领导者。组织员党性不高,多与帮会存在联系,在工运中常以捞取物质利益为目标,有很强的投机性。沪区发现小沙渡罢工中工人领袖“可以说毫无表现”,“揩油”“要钱”的很多,有的甚至要钱不遂便威胁罢总领导人要向巡捕房告密*《上海革命历史文件汇集》甲1,第357—358页。。区委认为“组织员制是少数人包办工会”,应予消灭,规定工人区域之职工运动由党部委负责,部委书记就是上总代表,工厂支部应真正领导厂工会*《上海革命历史文件汇集》甲1,第379、387页。。但此项目标未能实现。中共“大规模地发动工人还必须依靠国民党和帮会的合作”*〔美〕裴宜理著,刘平译:《上海罢工:中国工人政治研究》,第107页。。上总和帮会、资本家有联系,甚至一些党的工运领袖为方便工作也加入帮会。由于工会动员和组织群众卓有成效,改组工会的工作一直没能进行,组织员制度也没能取消。第二次、第三次武装起义都设立了罢工总同盟,工会的组织员在动员群众时依旧起重要作用。工会与工人的利益直接相关,而且还夹杂着帮会认同及同乡观念,工人实际上“只相信上总”,对“部委与支部的信仰不能好”*《上海工人三次武装起义》,第144页。。第二次武装起义被镇压后,工人都找上总解决失业、抚恤等问题。杨树浦的一些工人纷纷找组织员,组织员们都不敢开门*《上海工人三次武装起义》,第138页。。这也间接证明上总在工人中的影响力。

区委领导人也明白资本家和帮会“左”“右”摇摆不定。有学者认为中共当时弹性利用“阶级分析”,把能参加革命的资本家视为“资产阶级左派”*参见冯筱才:《“左”“右”之间:北伐前后虞洽卿与中共的合作与分裂》,《近代史研究》2010年第5期。。实际上,上海区委此举更多出于迫不得已。如第一次武装起义时,沪区和国民党中央驻上海特派员钮永建约定双方分别带350人和1000多人。但沪区实际只来了200人,钮永建也仅派100余人。不到400人的队伍在徐家汇等处“一闻枪声,马上就跑”。许多由组织员推荐上来参加暴动的纠察队员在暴动前却找不到了。罗亦农评价该次暴动“结果是大笑话”。*《罗亦农文集》,第146—147页。但上海区委更明白革命潮流来之不易,所以才在第二次、第三次武装起义中不断地灵活利用帮会势力和大资本家的力量。当时常在广州的瞿秋白对上海的情况并不十分了解,他于第二次武装起义后指责沪区在工人罢工后不进一步领导鼓动群众,对“大资产阶级之各派钮铁[惕]生、杨杏佛、虞洽卿、王晓籁则费尽心力谈判,而且仅仅谈判,仅仅利用各派之间之暂时冲突,或仅仅接洽商总联会首领”。他指责上海区委执行的是“卖阶级的策略”。*《上海工人三次武装起义》,第155页。瞿秋白对工人的“阶级性”估计得过于乐观,不理解沪区的困境。

六、结 论

大革命时期,中共试图把城市革命引入上海。沪区党提高支部组织力的诸多努力背后,均有俄共(布)经验发挥影响,区委领导人罗亦农、赵世炎、庄文恭、尹宽等更是直接来自旅莫支部。沪区党组织建设以阶级划线,强调党员对“主义”有信仰,对组织要忠诚。但在20年代,上海地区工人的阶级意识并不清晰,工人党员对党也多是一知半解,多数党员对帮会、同乡会、姊妹等“封建关系”的忠诚度仍高于对党组织的忠诚度。众多党支部在组织运行和革命实践上均存在不少问题,上海区委甚至难以找到内部机构健全、能够按时开会和上交工作报告的支部,未能达到组织建设的目标,支部最终也没能胜任党所赋予的成为“党在群众中的核心”的任务。中共对城市支部的重视与城市革命路线紧密相连。沪区要求支部做群众引领者和城市革命的推动者,但从实际效果和区委对支部的评价看,多数支部只是跟随革命,成为“尾巴主义者”。赵世炎感叹:“群众的革命潮流高涨,而我们在后面追赶”*《赵世炎文集》,第565页。。此情况与中共以支部带动革命的目标相差甚远,也折射出中共城市革命的历史境遇。

尽管如此,在建党之初的困难情况下,中共仍不懈地把支部工作和基层组织的政治工作置于最重要的位置。这在当时各政党中绝无仅有,也使中共把握住了领导革命前进的钥匙。中共是一个“主义”笃定、目标远大的政党,并不因一时挫折而改变工作方向。高桥伸夫和王奇生对二三十年代华中、广东等地区,以及李里峰对抗战时期山东革命根据地的研究,均揭示出中共基层党组织在运行实态上呈现与本文所述相似的困境*参见〔日〕高桥伸夫:《中国共产党の组织と社会——河南省,1927—1929年》,《法学研究》(东京)第70卷第6号,1997年5月;〔日〕高桥伸夫:《根据地における党と农民:鄂豫皖根据地,1931—1934》,《东瀛求索》(东京)第11号,2000年4月;王奇生:《党员、党组织与乡村社会:广东的中共地下党(1927—1932年)》,《近代史研究》2002年第5期;李里峰:《抗战时期中国共产党的农村支部研究——以山东抗日根据地为例》,《中共党史研究》2010年第8期。。但这也恰恰反映出,无论在白色恐怖严重的极困难时期,还是在抗战期间发展壮大的关键时期,中共均一如既往地重视基层党组织建设,争取做到以基层组织动员群众。而大革命时期支部建设的经验也一直影响着此后的基层党组织建设。此前确立的支部组织架构,以及会议、汇报、巡查、总结、检查、调查统计等支部工作制度在大革命后一直沿用,只是在具体实践上呈现差别面相,体现了支部工作制度的科学性和旺盛的生命力。同时,中共也不拘泥于形式,在大革命后不断调整基层党组织建设思路。如抗战时期党不再硬性规定以阶级成分作为吸收和发展党员的标准,而是在坚持以农民、工人为主体的前提下,有条件地吸收地主和商人入党,以更充分地调动抗战力量,建立并巩固抗日民族统一战线。上述历程表明,中共具有既坚持原则又能因时应变、顺势而为的可贵品质。这也是中共最终取得革命胜利的关键因素。

(本文作者 中国人民大学清史研究所2013级博士研究生 北京 100872)

(责任编辑 赵 鹏)

The Study of City Branches of the CPC in Shanghai During the Great Revolution

Sun Huixiu

During the Great Revolution, the branches construction was regarded as the center of the organization work, and the quantity of branches increased rapidly. The workers had the unclear class consciousness, and the low loyalty. Therefore, although the district committee made a lot of effort to strengthen the construction of branches, it didn’t make any difference, and even it was difficult to find a branch which can hold a meeting and turn in a report on time. In the situation that the branches didn’t become the core of the masses, Shanghai district committee had to seek cooperation with the capitalists and the gang in revolution activities. The city branches of Shanghai district committee reflect the history circumstance of the city revolution of the CPC. However, since the revolution, the CPC, as they always did, has paid attention to the construction of the party organization at the grass-roots level, and ultimately succeed.

D231;K262

A

1003-3815(2016)-01-0050-11

* 本文是中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“大革命期间中国共产党组织制度研究”(15XNH066)的阶段性成果。