福利地理学视角下的牧区生态移民区环境福利问题

——以内蒙古为例

2017-01-11乌静

乌 静

(内蒙古科技大学 文法学院, 内蒙古 包头 014010)

福利地理学视角下的牧区生态移民区环境福利问题

——以内蒙古为例

乌 静

(内蒙古科技大学 文法学院, 内蒙古 包头 014010)

基于福利的主客观意涵和环境属性,构建了环境福利问题的二维分析框架。在此基础上,将内蒙古牧区生态移民区的环境福利问题对应地分为客观的有形的环境福利问题、对客观的有形的环境福利的感知问题、客观的无形的环境福利问题、对客观的无形的环境福利的感知问题。从福利地理学的视角看,移民区出现的环境福利问题实际上是一种福利的空间不平等现象,究其原因主要是环境受益地区对移民区的价值补偿缺失、当地政府的投入不足、移民区部分企业的社会责任履行不充分以及基层社区服务缺乏等。基于上述分析,有针对性地提出了改善牧区生态移民区环境福利的对策建议。

牧区生态移民; 环境福利; 福利地理学

一、环境福利问题的提出及分析框架

环境福利是指环境满足人们生活需要的状况以及人们由此而获得的满足感。它涉及实际的环境状况和人们的主观感受。当这个方面均存在问题乃至相互构成负向关系时,环境福利问题就开始发酵了。环境福利作为一个严肃的社会问题被提出,是客观环境恶化和人类对此反思的结果。继雷切尔·卡逊的《寂静的春天》、罗马俱乐部的《增长的极限》报告之后,原料短缺、环境污染、生态破坏等问题给人类带来的生存危害引起人们的广泛重视。目前,世界许多国家的宪法已经确认了环境权利的法律地位[1],这意味着环境福利逐渐从经济发展的遮蔽中显现出来。

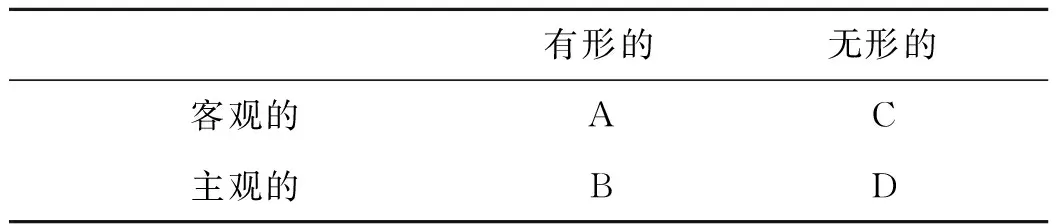

在构成上,环境福利是环境科学和福利经济学的交叉产物。福利经济学之父庇古在研究国民收入与社会福利效应之间的关系时,从边际私人成本与边际社会成本、边际私人收益与边际社会收益的比较中提出了经济学的外部性理论[2],尤其是针对负外部性而形成的庇古税暗示,经济增长要与环境保护、人的福利提升保持一种协调、可持续发展关系。环境福利无论是作为一种客观存在,还是一种法定的公民权利,其内涵是不断变化的。为了进一步厘清环境福利的含义及其发展,有必要分别对福利和环境做一简要的考察。福利意指好的生活,而好的生活关涉个人所处环境以及在此基础上产生的快乐感知。环境是人赖以生存的空间载体,可分为有形的环境和无形的环境,前者包括自然环境和人造社会环境,它反映的是人与物之间的关系,后者指涉观念、习俗、制度以及据此而形成的人与人之间的关系。根据福利的主客观性和环境的“形”状划分,可以形成表1所示的二维分析框架。

表1 环境福利问题的分析框架

在表1中,A可以被看作是个人所处自然环境和人造社会环境的客观存在;B可以被看作是个人对所处的自然环境和人造社会环境的感知;C可以被看作是个人所处人造社会环境中的观念、制度、惯例以及人与人之间的关系网络;D可以被看作是个人对所处人造社会环境中的观念、制度、惯例以及人与人之间关系的感知。在这个分析框架中:纵向上,A、C分别直接影响对应的B、D,反映的是“福利感知的层次”;横向上,A、B分别直接影响对应的C、D,反映的是“环境福利需要的层次”。一言以蔽之,环境福利问题既是主观的感知,也是客观的存在,既反映在有形的环境上,也反映在无形的环境上。在物质条件尚不充裕时,人们着重追求以收入、财富为核心的经济福利,而在物质条件相对充裕时,良好的社会关系、有品位的生活方式等成为了人们提高生活质量的必需品,这意味着如果环境不能适时满足人们生产、生活需要,环境福利问题就产生了。

二、牧区生态移民的实践历程及环境福利问题的形成

1.内蒙古牧区生态移民的实践历程

作为四大牧区之一的内蒙古牧区是我国北方重要的生态保护屏障。从20世纪90年代开始,为解决贫困牧民脱贫与草原沙化问题,国家和自治区政府先后组织实施了一系列生态移民工程,其实践历程大致可以划分为两个阶段。

以解决贫困牧民生计为主要目的的移民(1994-2002)。1994年国务院实施“八七”扶贫攻坚计划,将以往的救济式扶贫转向开发式扶贫。由于贫困牧民往往居住在环境较为恶劣的区域,仅靠草原的承载能力根本无法满足牧民日益增长的生活需要。于是,从1994年开始,自治区政府率先在阿拉善盟实施生态移民工程,先后将腾格里等33个苏木87个嘎查的贫困牧民迁移至孪井滩灌区;1998年,实施阴山北麓生态移民工程,将该地区2000余牧民迁移至地理条件相对优越的乌兰察布等地;2002年,鄂托克旗实施异地扶贫搬迁工程,当年将全旗250户居民迁移至赛乌素农业综合开发区、棋盘井务工经商移民区等地。

在这期间,虽然有些移民工程在实施过程中也考虑到了牧区生态环境保护,但通过移民,让更多的贫困牧民摆脱生计困境是这一时期牧区生态移民工程的主要目的。

以解决牧区生态环境恶化与牧民脱贫并举的移民(2002年以来)。1995年、1998年、2000年波及整个北方地区的强沙尘暴引起了全国对草原沙化问题的高度关注。虽然有研究者利用历年的气候资料分析了引起沙尘暴的气象因素[3],但毫无疑问,垦荒、超载放牧等人为因素也是加速草原荒漠化的重要原因。面对严峻的草原沙化问题,进入新世纪以后,中央和自治区政府在加大对草原生态治理资金投入的同时,先后实施了退耕还林、退牧还草、京津风沙源治理等一系列生态保护工程。2002年,阿拉善盟实施了贺兰山退牧还林还草移民工程、异地扶贫搬迁试点工程和扶贫开发移民扩镇工程,把分散的农牧民集中迁移到条件较好的地区,并积极恢复已被破坏的植被;2009年,通辽实施收缩转移战略项目,将一些生态脆弱区的农牧民转移到城镇,并对相应草场进行了围封禁牧保护;2013年,包头达尔罕茂名安联合旗也开始在生态脆弱地区实施移民扶贫工程。与前一个阶段的生态移民相比,这一阶段的生态移民是将生态环境保护与牧民脱贫交织在一起实施的。

2.内蒙古牧区生态移民区的环境福利问题

经过两个阶段的移民,虽然牧民的贫困状况和牧区的生态环境整体上有了很大的改善,但很快移民区又出现了诸如牧民失业、返贫、回迁等问题。塞尼指出,移民不仅仅是一个简单的人口迁移,而是毁灭性地破坏了一种现存的社会秩序,打破了人文与自然生态环境间的平衡,造成原有的生产体系、社会网络、社会组织与社区结构的解体[4]。牧区移民的最初目标旨在解决贫困牧民的生计问题,但很快便转入了强调生态环境保护的第二个阶段,这主要是因为时常波及全国的沙尘暴带来的生态灾难使得内蒙古牧区的生态移民决策在定位上首要考虑的是生态环境保护,其次才是牧民的安置。这种重“移”轻“植”的做法导致移民区环境福利问题开始显现。根据上文的分析框架和生态移民的阶段性特征,牧区移民区的环境福利问题可以分为四类:

A类问题。主要涉及客观的自然环境和有形的社会环境问题。首先,自然环境福利问题的突出表现是牧民与先前自然环境的分离以及由此而带来的适应问题。在移民前,牧民充分享受草原清新的空气、奶食品等,而移民意味着“限制”了这些“自然福利”的廉价使用。其次,有形的社会环境福利问题的突出表现是移民区创建的舍饲圈养、集中安置等带来的是并不廉价的生产生活方式,不能有效满足牧民的生活需要。例如:在鄂托克旗的棋盘井镇务工经商移民区,煤炭、石灰石等资源的粗放开发以及许多以小土焦为主的资源利用,带来了新的环境污染问题;在鄂托克旗的苏米图苏木奶牛养殖基地,常常由于草料价格高而降低了饲养奶牛的经济效益;在阿拉善的额济纳旗,由于地理位置偏僻,运输成本高,生活物资及日用品价格很高,致使移民的生活成本增加。

B类问题。如果迁出带给了牧区移民自然环境福利被限制使用的代价,那么迁入就应该有相应的有形的社会环境福利予以弥补才是公平的,或者说为了让牧民尽快适应移民后的生活,移民区的有形的社会环境至少应该在物质条件上为移民提供积极的支持。但从目前的实际情况看,移民区在牧民安居、就业等方面都存在诸多不足,从而使牧民产生一种极强的失落感,他们怀念草原,排斥移民区。在与一些牧区的移民访谈时,他们表示,迁出已经为草原生态环境改善做出了贡献,移民安置区应该为他们提供基本的生活环境作为回报,至少不比移民前差。事实上,由于牧区移民区的移民补偿标准低,牧民自己不贴钱根本买不起安置住房。加之移民后的生活成本增加,就业难等问题,许多移民精神上感到很焦虑。

C类问题。除了自然环境和有形的社会环境,牧区生态移民区的制度、惯例以及人际交往也会影响牧民迁移后的生活状况。在一些生态移民区,由于牧民的户籍仍在原来的居住地,移民后他们并不能参加当地的社会保险或享受当地居民在子女教育、贷款等方面的同等待遇,他们就像初到陌生城市的农民工,时时面临各种制度、政策性排斥而难以融入新的生活环境。与此同时,移民区的集中安置实实在在改变了牧民传统的分散居住方式,一个移民区居住着来自不同地方的牧民,这客观要求他们必须调整或重建自己的人际关系网络,这是一个漫长、复杂、代价很大的适应过程。

D类问题。与C类问题高度相关,牧区移民对移民区的制度、惯例以及人际关系的感知最终会影响他们对移民区的认同。一方面,由于牧区移民面临不同程度、不同形式的社会排斥,不断消解了他们对移民区的认同感;另一方面,原有的交往关系被拆解,新的人际关系网又不能迅速形成,使得移民在精神上很孤独。在访谈过程中,一些牧区移民直言不讳地表示,他们在移民区缺乏朋友,虽然在原来的居住地交往人数不多,但几十年来大家信得过、靠得住,所以有空的时候还是会回去住些时日。这说明移民对移民区的相关制度、人际关系等无形的社会环境的体验并不是十分理想。

总之,牧区生态移民使参与移民的牧民不得不放弃对原有环境福利的享有权,而与此同时,在移民区又没有为其提供可安居乐业的社会环境福利,移民区的环境福利问题自然而然就产生了。长此以往,这将加剧牧区移民社会适应的困境,不利于移民区的后续发展,进而影响边疆地区的稳定。因此,必须立足长远,全局性地认识和解决牧区生态移民区的环境福利问题。

三、牧区生态移民区环境福利问题的福利地理学视角分析

早在20世纪70年代,史密斯(Smith)就从地理学角度研究美国社会的福利状况[5],提出了福利的人文地理研究方法[6],福利地理学由此产生。此后,许多学者遵从这一研究路径,探讨了福利与地理之间的关系。安德烈(Andrew)考察了英国敦提市不同区域间的福利差异,强调城市生态结构对福利分布的影响[7]。安德鲁斯(Andrews)从生态地理范畴分析了影响儿童健康的因素[8]。比德尔(Biddle)等则发现,土地、语言和文化对澳大利亚土著居民的福利具有持续性影响[9]。还有一些研究重新审视了福利与经济之间关系,认为社会经济收入的迅速增加,并不一定会带来幸福的相应增加[10-11]。这些研究启示,如果将人的福利简化为经济福利的增进,在化约福利内涵的同时还会忽略福利分布的空间不平衡问题。国内一些学者也从结构性剥夺角度解释了我国社会福利的空间不平等现象[12-13]。总之,福利地理学着眼于在中观或宏观层面关注某一区域内社会福利的空间不平等及其影响因素[14],目的在于显现社会发展过程中的局域发展不平衡问题,以改善处于较不利地区的福利水平[15]。因循这一视角分析,牧区生态移民区的环境福利问题是国家和地方政府为了保护生态环境,实施生态移民的制度安排结果,它并不是单纯的移民区内部问题,在更大的视域中,它是一个福利分布的空间不平等问题,而造成这一问题的原因是多方面的。

首先,生态环境受益地区缺乏对牧区环境贡献价值的补偿。牧区的生态环境问题不仅仅危害内蒙古地区,它还对全国其它临近省市的经济、环境健康运行具有直接负面影响。按照成本分摊的原则,除内蒙古自治区地方政府外,其它环境受益省市也应该对牧区生态移民区建设给予资金、产业等多方面的支持。但实际上,其它环境收益地区表现出了明显的“搭便车”行为,并没有分担因保护生态环境而产生的移民成本。所以,牧区移民区建设由于资金投入不足而造成的环境福利问题与其它环境受益地区的价值补偿缺失不无关系[16]。

其次,当地政府对牧区生态移民区建设的投入不足。生态移民是一项复杂的工程,为解决这一问题,当地政府往往依托国家的生态保护工程连带实施牧区移民项目。但是国家生态保护工程的重点在于环境保护,移民的安置费用自然主要由地方政府承担。然而,长期以来的经济政绩考核,使得各盟市以及县域之间存在经济竞赛,均衡发展战略常常难以实现,有限的财政往往更多投在经济发展比较好的地区。另外,有一些牧区的生态移民是跨县域迁移,这也增加了对移民区财政统筹安排的难度。

再次,参与牧区生态移民区建设的一些企业未尽应有的社会责任。企业参与移民区建设本是一件多赢的事情,但在移民区招商引资过程中,由于当地政府监管上的松懈,许多企业在移民区获利的同时并没有完全履行相应的社会责任,由此萌生了许多问题。例如:移民区安置住房质量问题时有发生,还有一些移民区的企业在迎合当地政府对经济效益偏好的同时,不顾生态环境保护,就近对煤炭、石灰石等矿产资源进行粗放采掘和加工,造成了严重的环境污染问题,这不但影响了移民对清新环境的需要,而且长此以往,移民区有可能变成新的环境脆弱区。

最后,牧区生态移民区的基层社区干部服务意识不强。移民从一开始就意味着牧民与先前乡土关系的分离,即使他们定居安置后,仍然存在心理上的些许不适而产生文化堕距问题,这迫切要求移民区基层社区的管理者要主动关心移民的社会适应状况,了解移民的实际需要,最大化地提供社会服务,以“稳得住”移民。遗憾的是,与非生态移民区社区相比,移民区的社区建设经验不够丰富,大多数生态移民区社区干部仍然沿用过去管理牧民分散居住时的管理经验,重管理轻服务,这在一定程度上影响了牧民对移民区的接纳和认同感,那种由归属感带来的满足感自然无从生成。

四、改善牧区生态移民区环境福利的对策建议

基于上述分析,欲解决内蒙古牧区生态移民区的环境福利问题,应着力从以下几个方面着手。

第一,深化认识,国家应协调环境受益地区共同分担成本。内蒙古牧区的生态移民主要是在中央的统领下,由当地政府重点组织实施的。牧区生态环境改善的结果不仅仅利在当地,毗邻省市乃至全国均是受益者,所以理应对牧区的环境贡献予以相应的价值补偿。然而,这些环境受益地区并没有分担牧区生态环境治理的成本,这是明显的环境效益与治理成本间的不匹配现象,也是地区间环境福利的不公平现象。鉴于牧区生态环境治理涉及面广,受益链长的特点,国家应该协调其它环境受益地区共同分担成本,以减轻牧区生态移民区建设的资金压力。

第二,统筹规划,自治区政府应加强对牧区生态移民区的建设投入。牧区生态移民区底子薄,资本、技术的投入产出效能不高,这将会导致当地政府将有限的资源投入到那些有基础、易出成绩的地区,这种非均衡的发展战略对于不发达地区促进区域经济社会的快速发展有重要意义,但这并不能成为减少移民区建设投入的必要条件。牧区移民不是等待救济的难民,他们为牧区生态环境的改善做出了牺牲和妥协,因此,政府应该为他们提供一个能安居、能就业的生活家园,这要求自治区政府要统筹规划,域内协调,加强对牧区生态移民区的建设投入。

第三,加强监管,当地政府应敦促参与移民区建设的企业履行环境责任。移民区可持续发展要正确处理好经济发展、资源利用与环境保护之间的关系,这是关系移民区福祉的长远大计。尽管在移民区建设初期,经济发展问题迫切,但也不能竭泽而渔。守住生态环境底线是政府和企业共同的社会责任。因此,牧区生态移民区的当地政府应该积极敦促参与移民区建设的企业履行环境责任,要求企业在开发、生产过程中产生的环境有害物排放量上必须达标,杜绝对移民区的掠夺式、破坏性建设,并鼓励企业重视资源的高效利用。

第四,转变观念,生态移民区基层社区干部要强化社会服务意识和能力。针对生态移民区社会服务薄弱的困境,基层社区干部要主动组织、协调各方面的力量服务牧区移民。具体来讲,必须着力做好以下几项工作:一是经济服务,社区干部要集思广益,积极支持移民发展经济,增加收入。例如,为牧民争取政府贴息贷款。二是教育培训服务,既要协助移民解决子女上学问题,也要根据生产实际对移民进行相关的职业技术培训;三是社会保障服务,通过自下而上的建言,促进移民社会保险问题的解决,同时向困难家庭提供帮扶,营造良好的社区人文环境;四是社区服务,目的是让移民积极参与本社区建设,增强他们的主人翁意识和归属感。

[1] 彭光华.论环境权利[J].江西社会科学,2009(6):170-173.

[2] 庇 古.福利经济学[M].金 镝,译.北京:华夏出版社,2007:134-157.

[3] 高 涛,徐永福,于 晓.内蒙古沙尘暴的成因、趋势及其预报[J].干旱区资源与环境,2004(1):220-230.

[4] 迈克尔·M·塞尼.移民与发展:世界银行移民政策与经验研究[M].南京:河海大学出版社,1996:54.

[5] David M. Smith. The Geography of Social Well-Being in the United States: An Introduction to Territorial Social Indicators[M]. New York: McGraw-Hill,1973.

[6] David M.Smith. Human Geography:A Welfare Approach[M].London:Edward Arnold,1977.[7] Andrew Maclaran. Area-based positive discrimination and the distribution of well-being[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1981(1):53-67.

[8] Howard F. Andrews. The Ecology of Risk and the Geography of Intervention: From Research to Practice for the Health and Well-being of Urban Children[J]. Annals of The Association of American Geographers, 1985,(3):370-382.

[9] Nicholas Biddle, Hannah Swee. The Relationship between Wellbeing and Indigenous Land, Language and Culture in Australia[J]. Australian Geographer, 2012,(3):215-232.

[10] 万 树,蒋玉珉.国民福祉的人本价值回归及其实现[J].学术界,2010(8):81-87.

[11] 马克·安尼尔斯基.建立福祉经济学[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2013(1):5-13.

[12] 方创琳,刘海燕.快速城市化进程中的区域剥夺行为与调控路径[J].地理学报,2007(8):849-860.

[13] 袁 媛,吴缚龙,许学强. 转型期中国城市贫困和剥夺的空间模式[J].地理学报,2009(6):753-763.

[14] Nicholas H.Geography and the quality of life[J].Annals of The Association of American Geographers,1982(4):445-456.

[15] 王圣云,沈玉芳.福祉地理学研究新进展[J].地理科学进展,2010(8):899-905.

[16] 刘 伟,黎 洁,李 聪,等.移民搬迁农户的贫困类型及影响因素分析——基于陕南安康的抽样调查[J].中南财经政法大学学报,2015(6).

[责任编辑:马建平]

2016-10-21

10.13393/j.cnki.1672-6219.2017.01.003

D 632.4

A

1672-6219(2017)01-0011-04