基于本质安全方法的KM6真空热试验系统安全性分析

2017-01-11郭占平徐照武

郭占平,徐照武

(北京卫星环境工程研究所,北京 100094)

基于本质安全方法的KM6真空热试验系统安全性分析

郭占平,徐照武

(北京卫星环境工程研究所,北京 100094)

文章基于本质安全理念,结合KM6真空热试验系统工程实际,提炼出KM6安全设计层次并进行应用分析,以本质安全的视角定性地分析和评价了KM6的安全现状,可为其他同类真空热试验系统提供设计参考。

真空热试验系统;本质安全;安全分析

0 引言

本质安全是指仅通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成安全失控。通过追求企业生产流程中人、物、系统、制度等诸要素的安全可靠和谐统一,使各种危害因素始终处于受控制状态,进而逐步趋近本质型、恒久型安全目标[1]。

20世纪60—70年代以后,本质安全的理念开始逐步发展并广泛应用于各行各业。在这种安全理念的指导下,通过严格的工程设计、加工制造和精心的维修保养,可实现生产条件的本质安全和产品安全[2]。

KM6真空热试验系统(以下简称KM6)是我国“神舟”飞船及大型卫星进行热平衡、热真空试验的关键设备系统。其作用是验证和考核航天器热设计的正确性及各个飞行阶段热控等系统适应各种热环境的能力。该系统功能复杂,包含压力容器、压力管道、高低温介质等诸多存在安全风险环节的部位。本文旨在通过本质安全理念与方法对KM6的各风险环节进行评价研究,分析安全风险重点控制环节,以有效保证参试人员安全[3]。

1 本质安全的基本原则

本质安全的基本原则包括[4]:

1)最小化。即减少系统中危险物质的数量。系统中危险物质数量越少,能量越低,发生事故的可能性越小,事故的严重程度亦越低。

2)替代。使用安全的或危险性较小的材料或工艺替代危险的材料或工艺。

3)缓解。采用危险物质的最小危害形态或最小危险的工艺条件。在进行危险作业时,采用相对更加安全的作业条件,以及相对更加安全的存储、运输方式等。

4)简化。通过设计简化操作,减少人为失误的机会。

在实际应用中,应当依次按照最小化原则、替代原则、缓解原则和简化原则的顺序,在前者无法实现的情况下再选择后者,必要时将这些原则综合予以考虑,同时运用[4]。

1991年Kletz提出的本质安全设计原则[5]更加细化为:强化,替代,缓解,限制后果,简化,尽早变更,避免连锁后果,明确状态,防止误装和误操作,容错,易于控制,管理控制与规程。

2 KM6应用分析

KM6由真空分系统、低温分系统、测控分系统等几大部分组成,每个分系统又由诸多子系统和单机设备组成。试验系统运行期间,需要模拟航天器在空间环境中经受的真空、冷黑以及外热流3大环境条件。在环境条件建立的过程中,需要启动大型机械设备,如粗抽机组和空气压缩机;需要液氮储槽、气罐以及压力管道带压运行;需要经常对区域内包括密闭空间内的配套设备进行状态检查。以上所有操作以及操作所处的环境都会产生威胁参试人员人身安全的危险因素[6]。

分析、识别出KM6存在的危险源有压力容器、压力管道、交流电、液氮、旋转的皮带、转动的轴、有毒物质、噪声等,可能造成的后果包括容器爆炸、触电、灼烫、物体打击、中毒、职业健康伤害等。针对这些危险源,在设计和后期防护方面已经采取了相应的措施,本文以本质安全的基本原则方法来定性评价KM6的本质安全化水平[7]。

3 KM6本质安全水平定性分析

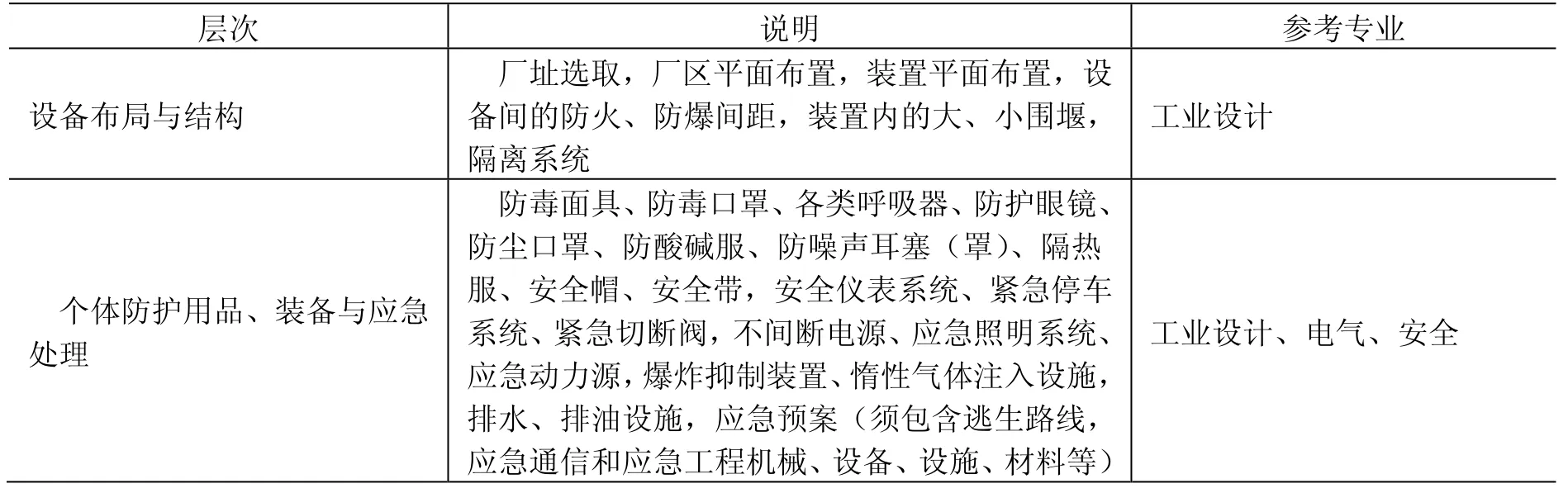

3.1 划分安全设计层次

基于本质安全的理念及KM6的构成,参考其他行业对安全设计层次的分类[2],提炼出KM6的安全设计层次,见表1。意义在于从设计阶段的初期纳入产生危险的因素考虑和预防事故的措施,这是一种从传统的安全设计模式向现代的本质安全设计模式的转变。

由于KM6已设计并建造完成,下文将从每个安全设计层次对已建造完成的 KM6的本质安全水平进行定性的评价分析。本质安全设计层次之间相互独立,但从整体上形成了一个完整的包络系统,是保证评价分析客观性、全面性、系统性的基础[8]。

表1 KM6的安全设计层次Table 1 Safety design layer for the KM6 system

表1 (续)

3.2 设定评价分级

为直观地评价出基于本质安全的视角所采取措施的效果,采用4个等级对本质安全水平进行定性评价分析:

基本防护(★):即从个体防护、事后防护、应急处置或管理控制等角度出发采取措施。虽然采取措施的效果会达到防护要求,但从本质安全设计理念出发,属于基本防护。

过程控制(★★):采用监测、报警、加装防护罩、采取辅助支撑等手段,完成了对安全风险的控制,即使出现了不良后果,也能及时遏制。

源头缓解(★★★):较好地完成了本质安全设计,对识别出的安全风险从源头设计上尽可能弱化,即使进行了误动作或误操作也不会造成人员伤害。

源头消除(★★★★):很好地实施了本质安全设计理念,从源头将存在安全风险的原材料、设备设施等采用替代或重新设计消除的方法来将风险控制到最小化。

评价等级的星数越多,说明本质安全的设计要求落实的越彻底,风险越小。

3.3 定性评价

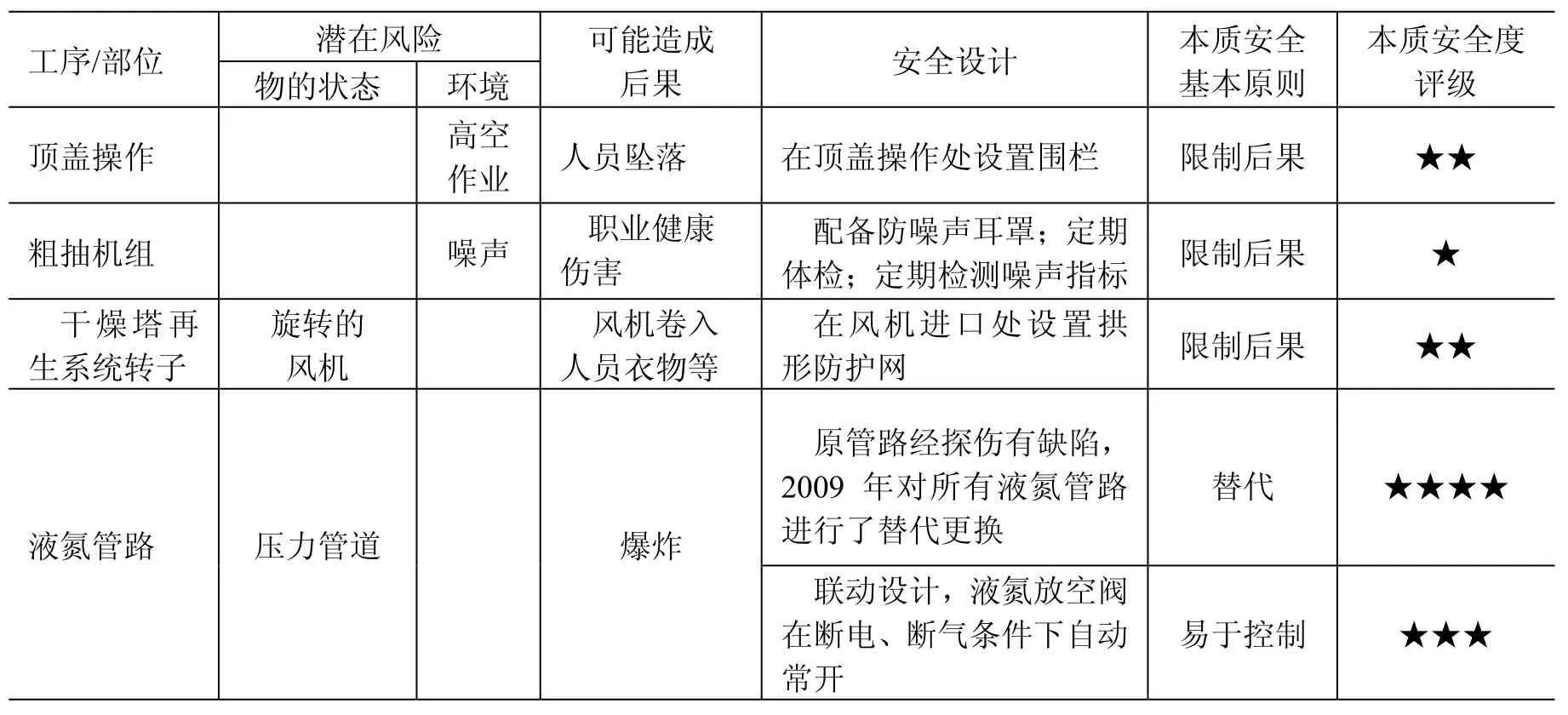

3.3.1 KM6工艺的安全性

从整体上考虑,KM6工艺的安全性如表2所示[9],包括工艺物料、设备、工艺操作的安全性,特殊工艺过程以及一般工艺过程等方面。例如,KM6粗抽机组设备产生较大噪声,从一般工艺过程来看,在设备运转时需要操作人员接近,在无法使用其他设备代替的情况下需要降低噪声或者使现场工作人员不直接接触噪声。实际设备工作现场无法实现在粗抽机组设备外加装降噪装置,故只能从人员的个体防护角度采取措施,包括配备耳罩、作业人员的定期体检等,属于本质安全基本原则中的限制后果,从本质安全效果分析属于基本防护,评价结果为1颗星。

表2 KM6工艺的安全性分析Table 2 Safety analysis of KM6 operation process

3.3.2 KM6动设备、静设备的结构

从动设备、静设备载荷状态分析,找出可能由于承受过大负荷而造成潜在风险的设备,包括气压、液压、重力、电压、电流等负荷。KM6使用承载负荷主要设备为承载压力相关设备,包括低温压力容器、储气压力容器、低温压力管道、气体压力管道,故本层次主要从包含压力容器或压力管道的设备或部位分析本质安全水平。例如,KM6低温压力容器存储的介质主要为低温液氮,其汽化后迅速膨胀,存在爆炸风险,故在低温压力容器上设计安全阀、爆破片降低爆炸风险。低温压力管道存储的介质亦为低温液氮,由于管道表面的温度极低,故需在管道外包覆保温材料以防止人员冻伤,同时在适当的部位加装安全阀、波纹管、辅助支撑等安全防护措施,一般管道两端均有阀门时管道中间必须加装安全阀。KM6动设备、静设备结构的安全性分析如表3所示。

表3 KM6动设备、静设备结构的安全性分析Table 3 Safety analysis of the structure for equipment associated with KM6

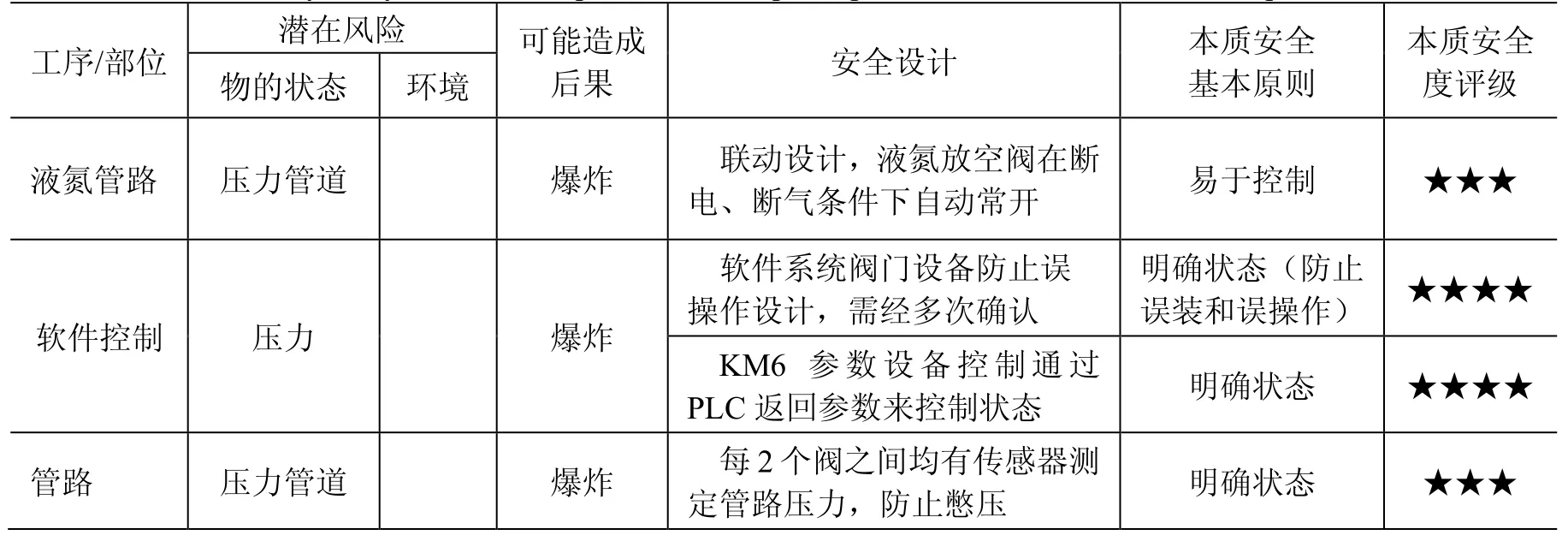

3.3.3 KM6控制系统、软件系统、工艺控制与监测系统

KM6已实现远程控制以及联动功能,人机交互界面简单智能,达到了人与设备的有效隔离,这已经是本质安全设计理念的初衷。同时,由于KM6对压力容器、压力管道使用需求大、使用频繁,故在人与压力容器、压力管道交互上设置了远程控制程序、阀门联动、防止误操作设施、PLC控制等,这些设计往往本质安全效果较好,是推荐的一种设计手段。KM6控制系统、软件系统、工艺控制与监测系统的安全性分析如表4所示[10]。

表4 KM6控制系统、软件系统、工艺控制与监测系统安全性分析Table 4 Safety analysis of control parts, software parts, process control and observation parts of KM6

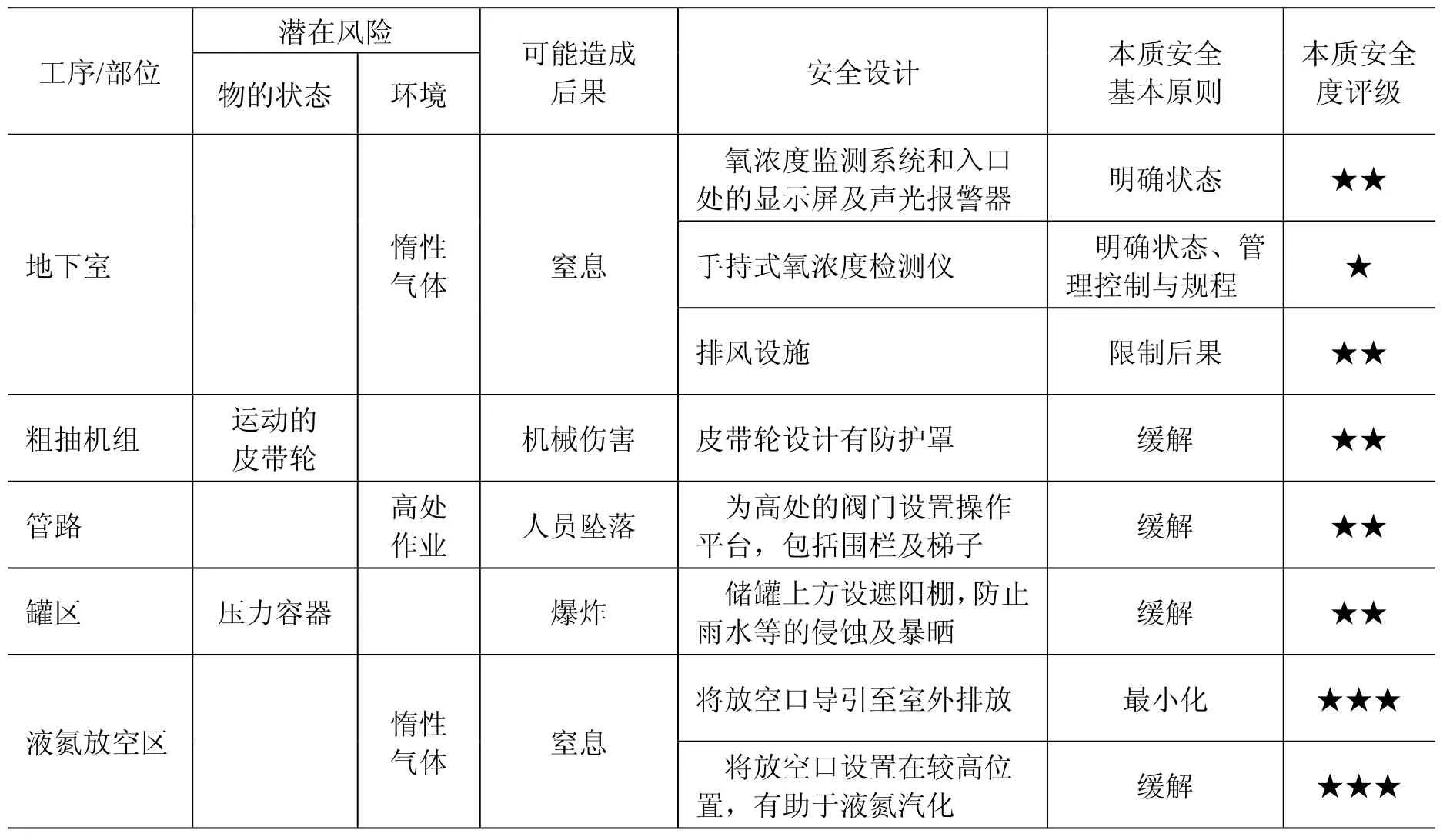

3.3.4 KM6设备和作业场所的安全防护设施、检测报警设施

KM6由大量的配套设备组成,功能、样式多样,且坐落在不同的区域,由地下至地上可达4层楼左右的高度,因此某些设备和作业场所可能需要加装安全防护设施和检测报警设施。例如,KM6地下室属于相对较为密闭的空间,且此区域存在着低温液氮管道,一旦液氮泄漏造成此区域氧浓度降低,则存在人员窒息的危险,故在地下室设置氧浓度监测传感器监测氧浓度,在地下室的各个入口处设置显示屏与语音报警器,显示屏显示当前传感器监测的氧浓度数值,语音报警在氧浓度过低时报警提醒人员勿入。KM6设备和作业场所的安全防护设施、检测报警设施的安全性分析如表5所示。

When ABC crank rotate at speed ω1=1 rad/s, the motion equation of point C on the upper horizon line track is in the following

表5 KM6设备和作业场所的安全防护设施、检测报警装置的安全性分析Table 5 The safety analysis of the facility for protecting the KM6 equipment or work place and giving warnings

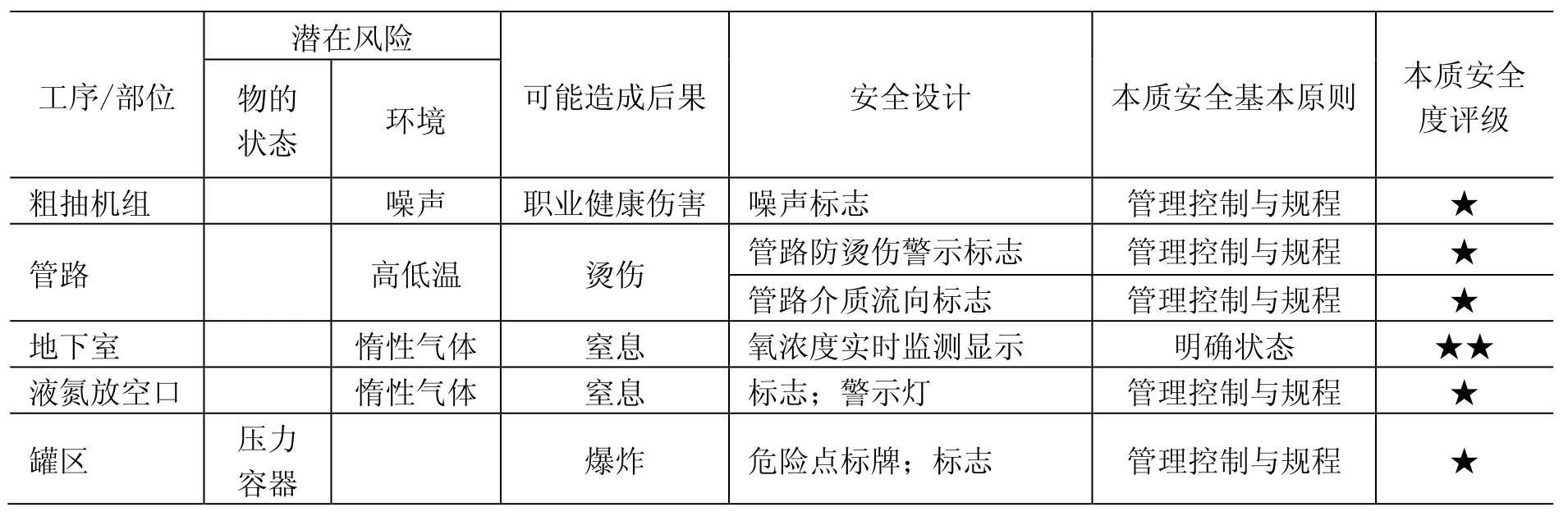

3.3.5 KM6安全标志

KM6使用了大量各式各样的安全标志,如噪声、介质流向、危险点、防烫伤等,这是一种管理手段,从本质安全基本原则角度来说安全标志的排序靠后,是一种本质安全效果较弱的手段,一般属于管理控制与规程和明确状态范畴,本质安全度评级为1颗星或者2颗星;但在其他手段方法已落实到位的情况下,安全标志又是一种加强管理与强化效果的手段,故应大量使用。KM6安全标志的安全性分析如表6所示。

表6 KM6安全标志的安全性分析Table 6 The safety analysis of the safety signs of KM6

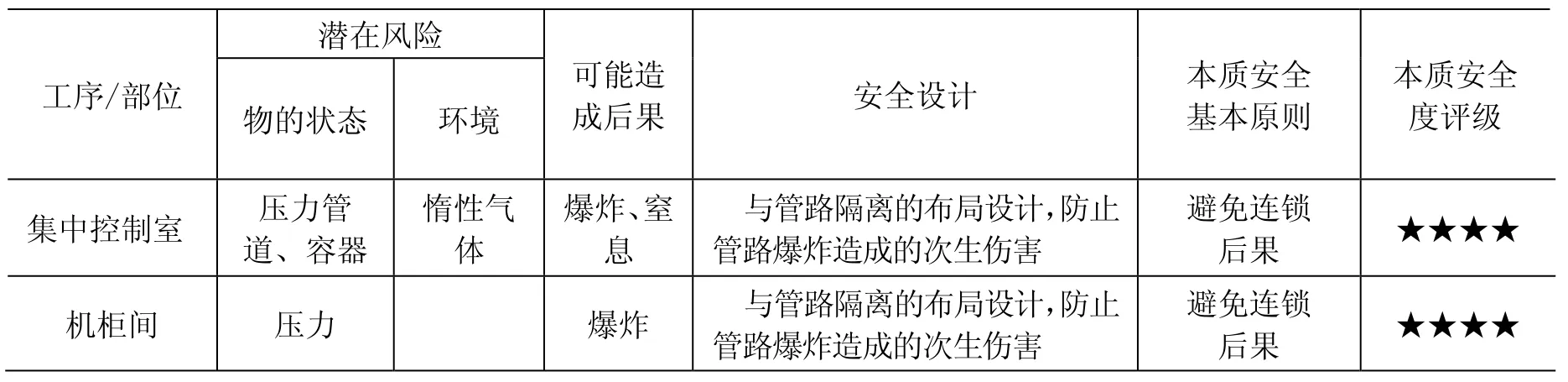

3.3.6 KM6设备布局与结构

设备布局与结构应在系统设计之初考虑,本质安全的核心理念就是在源头管控、消除风险。以KM6集中控制室与机柜间为例:集中控制室是操作人员集中操作的区域,在设计上考虑了与压力管道的隔离布局,依据压力管道爆炸后的冲击波毁伤半径计算出安全区域范围,并据此设计集中控制室和机柜间的位置,同时也有效防止了由于爆炸冲击而产生的次生伤害。KM6设备布局与结构的安全性分析如表7所示。

表7 KM6设备布局与结构的安全性分析Tabel 7 The safety analysis of equipment layout and structure of KM6

3.3.7 KM6个体防护用品、装备与应急处理

在上述安全防护措施都不能将生产过程和作业场所的风险降至可接受水平的情况下,必须采用个体防护装备以保护操作人员的健康和安全。应急处理则涉及硬件设置与管理控制2个方面,硬件设置包括紧急情况下的制动、紧急情况下应急设施的续航能力等,管理控制包括应急预案的编制与演练、应急物资的配置等。在发生意外情况下能够采取有效的应急处理措施,及时遏制严重后果的发生,也不失为一种有效的防护手段。KM6个体防护用品、装备与应急处理的安全性分析如表8所示。

表8 KM6个体防护用品、装备与应急处理的安全性分析Table 8 The safety analysis of personal protective appliance and emergency treatment of KM6

4 结束语

综上分析,本文基于本质安全的基本原则,从7个方面对KM6的安全设计层次分别进行了分析,并对每个层次的安全措施进行了定性的评价分级。基于评价结果,对 KM6采取源头设计及相关控制措施,有效地使各重点风险环节安全状态受控,对于无法从根本上实现安全防护的部位也均从个体防护、管理制度、应急处理等方面进行了多重管控,本质安全效果较好。本文的评价结果可为后续同类系统的本质安全建设提供参考分析方法。由于时间和水平所限,对 KM6的分析尚不够全面深入,控制措施也不限于前述内容,后续须结合实际再进行完善。

(

)

[1]金龙哲, 宋存义.安全科学原理[M].北京: 化学工业出版社, 2004: 221-238

[2]王钦方.企业本质安全化模型研究[J].中国安全科学学报, 2005, 15(12): 33-36 WANG Q F.Study on the model of essential safety in enterprise[J].China Safety Science Journal, 2005, 15(12): 33-36

[3]黄本诚, 马有礼.航天器空间环境试验技术[M].北京:国防工业出版社, 2002: 1-11

[4]吴宗之.基于本质安全的工业事故风险管理方法研究[J].中国工程科学, 2007, 9(5): 46-49 WU Z Z.Study on inherent safety-based industrial accident risk management method[J].Engineering Science, 2007, 9(5): 46-49

[5]吴宗之, 任彦斌, 牛和平, 等.基于本质安全理论的安全管理体系研究[J].中国安全科学学报, 2007, 17(7): 54-58 WU Z Z, REN Y B, NIU H P, et al.Study on safety management system based on inherent safety theory[J].China Safety Science Journal , 2007, 17(7): 54-58

[6]范含林, 文耀普.航天器热平衡试验技术综述[J].航天器环境工程, 2007, 24(2): 63-68 FAN H L, WEN Y P.Research on the thermal balance test for spacecraft[J].Spacecraft Environment Engineering, 2007, 24(2): 63-68

[7]李求进, 陈杰, 石超, 等.基于本质安全的化学工艺风险评价方法研究[J].中国安全生产科学技术, 2009, 5(2): 45-50 LI Q J, CHEN J, SHI C, et al.Study on risk assessment method based on inherent safety in chemical techniques[J].Journal of Safety Science and Technology, 2009, 5(2): 45-50

[8]石天雄.综合运用本质安全技术提高石化项目设计安全水平[J].炼油技术与工程, 2010, 40(6): 61 SHI T X.Improving safety level in petrochemical project design with intrinsic safety technology[J].Petroleum Refinery Engineering, 2010, 40(6): 61

[9]庞贺伟, 陈金明, 李春杨.人-船-服热真空联合试验技术[J].航天器环境工程, 2007, 24(5): 300-303 PANG H W, CHEN J M, LI C Y.The combined ground simulation test technology of thermal vacuum for man-extravehicular space suits-spacecraft[J].Spacecraft Environment Engineering, 2007, 24(5): 300-303

[10]刘畅.真空热试验测控软件体系架构设计[J].航天器环境工程, 2010, 27(3): 324-327 LIU C.The software architecture design of measurement and control system in vacuum thermal tests[J].Spacecraft Environment Engineering, 2010, 27(3): 324-327

(编辑:冯露漪)

The safety analysis of KM6 vacuum thermal test system based on the concept of intrinsic safety

GUO Zhanping, XU Zhaowu

(Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering, Beijing 100094, China)

Based on the advanced intrinsic safety concept, this paper proposes the thermal vacuum test system KM6’s safety design level and makes an application analysis by considering the actual situation of KM6 engineering.A qualitative analysis of the current safety condition of KM6 in the perspective of the intrinsic safety provides a reference for the design of other similar vacuum thermal test systems.

thermal vacuum test system; intrinsic safety; safety analysis

X924.4

:C

:1673-1379(2016)06-0657-07

10.3969/j.issn.1673-1379.2016.06.015

郭占平(1984—),男,硕士学位,主要从事安全生产管理工作。E-mail: 13810411705@163.com。

2016-01-18;

:2016-11-23