音乐表演“结构性诠释”的基本形态及内在机制

2017-01-10刘洪

●刘洪

音乐表演“结构性诠释”的基本形态及内在机制

●刘洪

作为音乐表演的对象,音乐作品中各种因素在总体上体现出一种结构性特征。对象之间、层次之间彼此影响、相互作用,其中的内在关联是有规律可循的。认识和把握这些规律、特征,有助于表演者从整体性、结构性的视域来处理好音乐表演中的各艺术要素。

音乐表演对象;结构性诠释;形态;机制

“我们究竟演奏什么?”英国音乐学家罗伊·霍瓦特(Roy Howat)曾有过断言①Roy Howat:“What do we perform?”in The Practice of performance:studies in musical interpretation,edited by John Rink, Cambridge University Press,1995.,认为演奏者所能诠释的对象并非一般意义上的“音乐”,而是“乐谱符号”。然而,无论在表演还是文本解读,此论说与日常认知经验大相抵牾。譬如,美国音乐学家约瑟夫·科尔曼主张通过演奏来传达个体观念,把演奏理解为一种展现审美态度的过程。②约瑟夫·科尔曼:《沉思音乐》(朱丹丹、汤亚汀译,汤亚汀校),北京:人民音乐出版社,2008年版,第168页。音乐美学家卓菲娅·丽萨从意识形态的角度论及音乐表演艺术中的诠释现象,认为“意识形态”同样可作为演奏诠释的对象及目的;③卓菲娅·丽萨:《卓菲娅·丽萨音乐美学译著新编》(于润洋译),北京:中央音乐学院出版社,2003年版,第102页。诸此等等,均暗示出音乐表演观念间的种种抵牾与繁杂。对此,笔者亦曾以“话语分析”的方法予以梳理,试图提出音乐诠释对象的非单一性,或“复合性”的观点④刘洪:《音乐“诠释”对象的复合性——音乐表演对象基本属性的话语分析》,载《音乐艺术》2010年第3期,第76-83页。。然而,这些非单一性的对象,具有怎样的形态与内在机制?各种对象间又产生了何种关联?本文将对以上问题予以回答,同时就“结构性诠释”的概念阐明一种演奏学展望的美学观点。

一、音乐表演诠释对象的内部结构关系

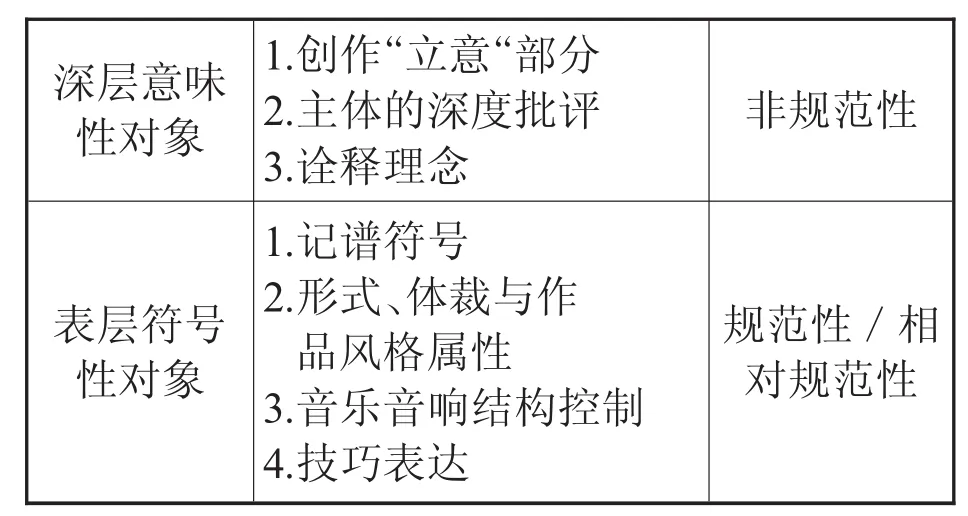

所谓音乐表演的“结构性诠释”,其意为通过表演行为对音乐作品进行整体性的、结构性的意义解读,将音乐表演作为文化意义与直观经验的艺术行为综合。因此,如果把音乐表演诠释的具体内容归纳成一张“全景式”的表格,其对象层次关系如下呈现:

从分类上来看,音乐表演诠释的对象分为(1)表层符号性对象;(2)深层意味性对象。所谓“表层符号性对象”,包括记谱符号、形式、体裁与作品风格属性、音乐音响结构控制、技巧表达等;而“深层意味性对象”则包括创作“立意”、主体的深度批评、诠释理念等方面。以上观点笔者另已撰文①刘洪:《音乐“诠释”对象的复合性——音乐表演对象基本属性的话语分析》,载《音乐艺术》2010年第3期,第76-83页。,这里将专对音乐表演“结构性诠释”的内在机制,分别就“前景与后景”的透视学隐喻、“整体与部分”的解释学机理,以及“规范性与非规范性”的语义学分析予以论说。

二、“相对景深”:前景与后景之间的构成关系

所谓前景、对象之说,是对诠释对象概貌的结构区分。前景与后景是一种景深关系的整体描述。观察者要对视觉对象(例如自然风景等)进行描画,必然要运用“透视原则”分辨近景与远景,做出前景与后景的区分。该原则在音乐表演过程中也颇具类似:当演奏家对一部作品进行“诠释”时,也有必要采取“透视性”的策略,即,在作品中对某些听似“靠前、较近”的与听似“靠后、较远”的演奏对象做出明确的判断与表达——该过程也就构成了音乐意义的诠释。相反,假如仅对作品做出机械反应(如计算机对MIDI格式文件的机读一般),则是将立体层次的对象降格成二维平面而已,如此这般也就不构成真正意义上的“诠释”了。总体上看,音乐诠释对象的后景(深层意味性对象)与前景(表层符号性对象)之间凸显出了一种结构“深度”。“景深”意味着不同的深度关系,因此诠释对象的内容和意义是不同的。

英国哲学家阿伦·瑞德莱(Aeron Ridley)的“深度理论”恰与这种“景深”关系彼此印证。为了解决音乐作品何以为“深”的理解问题,瑞德莱曾提出了两种不同的“深度”——“认知深度”(epistemic profundity)和“结构深度”②阿伦·瑞德莱:《音乐哲学》(王德峰等译),上海:上海人民出版社,2007年版,第186页、186页、187页。。所谓“认知深度”,就是那种“表现、揭示或提出了某些对于我们而言有着切实重要性的东西——关于世界、或关于人类状况”③阿伦·瑞德莱:《音乐哲学》(王德峰等译),上海:上海人民出版社,2007年版,第186页、186页、187页。。而所谓“结构深度”是指某种位于系统的深处,并为理解整个系统提供了关键所在。瑞德莱认为这两种深度既有区别又有联系:“……够资格具备认知深度的事物,必定能够揭示、表现或提出某些具有结构深度的东西,它对于我们对世界、对自身的理解有着切实的重要性。”④阿伦·瑞德莱:《音乐哲学》(王德峰等译),上海:上海人民出版社,2007年版,第186页、186页、187页。

从音乐表演诠释对象的景深关系来观察,作为后景的“深层意味性对象”不但显示了结构深度,同时还体现出认知深度的可能性。我们不妨从于润洋教授对肖邦的钢琴作品的阐释来论证诠释对象的这一“深度”关系。在谈到肖邦演奏风格的把握时,于润洋指出:“除了音乐风格、技法领域中的技术性分析之外,更重要的还在于在何种程度上深入把握肖邦音乐的内在精神,它的深层意蕴。”⑤于润洋:《音乐美学文选》,北京:中央音乐学院出版社,2005年版,第146页、144页。在肖邦成熟时期最优秀的作品中,“在其深处总是存在着某种最本质的东西:那就是其中蕴含的和渗透着这位漂泊异国、时刻眺望故乡者的梦绕魂牵的‘乡愁’”。⑥于润洋:《音乐美学文选》,北京:中央音乐学院出版社,2005年版,第146页、144页。

正如所见,无论在结构上还是认知程度上,于润洋毫无疑问“表现、揭示或提出了某些对于我们而言有着切实重要性的东西”——它们位于系统的深处,并为理解整个系统提供了关键所在。显然,如果表演家仅仅关注到了某些“前景”,诸如各种技术手法、表谱记号等,而对作品的后景视若罔闻,或者不加处理的话,那么,从“深度理论”中就可以反过来推导出“肤浅”“平淡”的演奏品质结论。

此外,“深度”关系还体现为这样一种表演特征:根据演奏实践中对对象进行操作的及物性程度,我们可以将诠释对象分为直接对象与间接对象。所谓直接对象,是指在表层符号性对象中各种直接可以通过演奏技术手段进行操作的对象,比如音高、音色、时间、力度,或记谱符号、技巧展示等。这些内容也正是表演家在日常艺术训练中最常见、最直接面对的操作对象,在舞台上首先必须予以保证、呈现和传达。而这些,正属于诠释的前景对象之内,只有在这些居于前列、需要直接操作的内容被“显现”之后,那些更为深远的深层意味性对象(也即后景对象)才能得到充分诠释的可能。而间接对象,即那些与创作立意、主体批评以及诠释理念等相关的内容,由于无法直接超越直接对象予以呈现和表达,就需要借助直接对象来显现了。一个真正意义上的表演诠释,常常会穿透前景到达后景,或者通过后景映射前景。前后景往往同时存在,相互印合。实际上对前景的诠释提供了后景的认知深度与结构深度之“路径”。

就一部音乐作品来说,如何能够透过前景达到后景,必然是表演家不可或缺的“功力”显现,唯有对作品深入解读,才能够透彻把握其艺术性。为了更具体地说明这一点,此处我们再以一个代表性的案例,来观察演奏家在其表演诠释过程中,如何体现出一幅完整的音乐“画卷”:

在德国小提琴家罗斯塔尔的代表作《贝多芬小提琴奏鸣曲的诠释》一书中,罗斯塔尔对贝多芬著名的《科鲁采奏鸣曲》予以专论。有趣的是,作者首先便对作品的“立意”进行了揭示:

这部奏鸣曲不仅仅只是在贝多芬的作品中占据了非常特殊的地位,它是一部为两件乐器而写的协奏曲,却不涉及其他任何乐器,这在所有音乐中都是独特的……“科鲁采”奏鸣曲打破了许多室内乐奏鸣曲的规则,而我们将它处理成一部协奏曲的证据,在它原来的标题中已经显现出来:Sonata per il Piano-forte ed un Violino obligeto,scritta in uno stile molto concertante,quasi come d’un concerto.(为钢琴与助奏小提琴而作的奏鸣曲,以明显协奏曲风格写成,近乎一首协奏曲。)①Max Rostal:Beethoven The Sonatas for Piano and Vioin:Thoughts on their Interpretation.(Munich,1981,2/1991;Eng.trans., 1985),p.131-133.

贝多芬第九小提琴奏鸣曲(Kreutzer Sonata)第一版的封面(见下图)②⑤Ibid,p.131,p.187.:

罗斯塔尔指出,这部奏鸣曲具有一种独特品质——即一部为两件乐器而写的协奏曲③见上图中第一版的标题,贝多芬曾写上“根据协奏曲风格而作”。。表演家必须对此保持高度关注,使其获得别具一格的体现。这种特殊性正是罗斯塔尔对其“立意”的个性解读——把这部奏鸣曲视为特殊的“协奏曲”,换句话说,一部没有乐队伴奏的双乐器协奏曲。由此,整部作品“协奏性”的性质,就要求表演家在具体的演奏技法和音响方面予以充分的展现。

可以想见,要创作出这样一部作品,贝多芬必然会采取既不同于常规协奏曲,又不同于为独奏乐器而写的奏鸣曲的方式。正如所知,18世纪末之后,作为一种体裁的“协奏曲”,不仅包含着风格的对比和炫技性的展示,而且还是一种新“风格”——对此,查尔斯·罗森称之为“一种对于戏剧性表现和比例的全新感觉”④查尔斯·罗森:《古典风格》(杨燕迪译),上海:华东师范大学出版社,2015年版,第223页。。罗森指出,乐队与独奏家之间的“分节性形式”(articulated form)是18世纪偏好清晰感和戏剧化的后果之一⑤。乐队与独奏之间并不像巴洛克时代的松散转换,独奏声部意味着戏剧性的人物进场。很明显,原先那种在独奏家和乐队之间(在有乐队伴奏的协奏曲中)的动力性对比,同样会在这首奏鸣曲中予以体现,但形式略有转换——从乐队和独奏家之间的对话变换为钢琴与小提琴之间的对话。这就给这部室内乐作品披上了“协奏性”(concertante)的色彩,并体现出自莫扎特之后协奏曲被戏剧化的重要风格:独奏与乐队之间的清晰分离。罗斯塔尔敏锐地从作品的初版标题上捕获到这些深藏之物,是对作品的深层意味性对象的重要揭示。

就此,罗斯塔尔随后进入细节的阐述。他将这个有小提琴开始的第1小节比作“一个伟大作品的开场白”,为整部作品构筑了戏剧基调,他写道:

对于这个开头,一次真正有说服力的演奏诠释都需要此刻巨大的专注力和内在的平静:就像一个开场白,它紧接着就要宣布一部伟大作品;事实上,它必须在第一个和弦中便已表达出不可或缺的气氛。①Max Rostal.Beethoven The Sonatas for Piano and Vioin:Thoughts on Their Interpretation,p.120

第1小节

谱例1:贝多芬第九小提琴奏鸣曲

上文中马克斯·罗斯塔尔的比喻性解读可以理解为一种画面性再现或结构性再现的典型②关于“画面性再现”和“结构性再现”两个概念,是由美国音乐哲学家彼得·基维提出的。基维认为,在音乐中在线音乐音响事件之外的内容在西方音乐中具有古老的传统。参见彼得·基维:《音乐哲学导论:一家之言》(刘洪译,杨燕迪校),上海:华东师范大学出版社,2010年版,第170-175页。。小提琴声部要演奏成一种“开场白”的情景,并且以“宣布”的语调出现。接着,罗斯塔尔对音乐的句法、小提琴的弓法和指法作了细致的解释:

第2小节中,紧接着就是有关主旋律声部的问题。事实上,原来的连线(Slurs)应当仅仅只被理解成一个句子,因为要不换弓而保持各个小节中的连线,则会导致发音上难以解决的问题。

实际上,这些文字都是为了如下目的:符合贝多芬所希望的合理句法。一般而言,西方弓弦乐器的演奏中存在着两种连线(Slurs)的区别:即“作为弓法”的连线与“作为句法”的连线。在这里,罗斯塔尔给出的三种解决方案,都改变了弓法的连线,目的是为了保持句法统一完整:

摆脱困境的方式则是,第2小节一开始就在第5把位用D和G两根弦演奏,但这里的音质通常不太令人感到满意。以下有三种解决方案:

谱例2:

这三种版本都需要换弓,而无需减损整个分句的所有性格特征,如果小提琴家能够将换弓控制得很好的话(比如听不出声音上的痕迹等)。

紧接着,罗斯塔尔关于和弦的演奏方法,则解决了和弦的实际演奏效果与谱面上标写的力度记号之间的矛盾。

第一个和弦最好使用分奏,首先演奏G-D两根琴弦,因为在和弦的持续过程中,它只是一个两个声部的双音而已。进而,这里必须使用非常慢的速度,这样实际上就会把第一个4分音符演奏成一个从强逐渐减弱的音。第3、第4小节和弦的展开可以平分内外两根弦或先一根弦然后另外两根弦的方式来奏出。为了保持和弦的p的音量,分奏是无可避免的。①Max Rostal:Beethoven The Sonatas for Piano and Vioin:Thoughts on their Interpretation.(Munich,1981,2/1991;Eng.trans., 1985)p.136.

这些音乐音响控制上的细节,虽然在原谱中并没有明显的标示出来,但它们需要表演家来决定。罗斯塔尔在这里所关注的与乐谱记号有着直接的联系,诠释对象转向诸如演奏技巧、分句法以及音响细节等的表层符号性对象。

罗斯塔尔的个案从另一个角度说明了以下事实:一方面,只有通过对音乐的句法、小提琴的弓法和指法细致的解释,才能达到“巨大的专注力和内在的平静”——满足戏剧性基调。另一方面,表演家同时也需要意识到,需要从作品“立意”的要求出发,才能对上述各种具体的演奏技巧进行合理的运用。综上,了解前后景之间的相对深度的关系,不仅为表演家提供了理解作品的途径,也为表演的艺术性提供了言之有物的选择。

三、“诠释循环”:整体与部分、部分与部分的条件关系

早在施莱尔马赫时代,人们就已经发现了理解的循环现象:要理解一个整体,就必须理解它的部分,而要理解它的部分,也需要理解它的整体,也就是“解释学循环”。这个概念在音乐表演诠释的过程中同样有效:要诠释音乐表演对象的整体,就必须诠释它的细节部分,反之亦然。这种循环体现为两种类型。

首先,是“部分与部分”之间的循环解释。当我们对表层符号性对象,例如某个分句(phrasing)或发音法(articulation)进行诠释之时,就必须考虑到深层意味性对象的各个因素。仍以肖邦为例,要演奏好肖邦的分句(如前景中气息的长短、和声的逻辑等),就必然要懂得后景所蕴含的深度内容(譬如“乡愁”)。换而言之,表层符号性对象的诠释是以深层意味性对象的理解为条件的;反过来,要把作品中后景对象所蕴含的“乡愁”的意蕴诠释好,也需要对肖邦作品中的分句进行技巧层面的把握。显然“乡愁”的意蕴必须通过具体手法才能得以呈现。因此,我们可以说,深层意味性对象的诠释也是以表层符号性对象的诠释为条件的。这就是前后景结构之间的内部“循环”关系。

其次,是“整体与部分”之间的循环解释。作为一个整体,总谱中表层符号性对象(分句和发音法),以及深层意味性对象(“乡愁”的意蕴)就需要分别进行合理诠释,这样才能保证演奏对象完整的释义形态。反之亦然,如果要合理把握肖邦作品中的各个层次,也就必须将前景与后景综合在一起,从宏观返回到微观来进行演绎。

需要注意的是,关于解释学循环的观点,狄尔泰曾经从生命意义理解角度指出,循环本身具有“生产性”。张汝伦则对这种生产式的“循环”做过如下注解:“理解不能不是个循环。但这不是原地打转的循环,而是不断丰富的循环,意义在历史中随着理解境遇的变换而不断生长。这就是释义学循环生产性之所在。”②张汝伦:《现代西方哲学十五讲》,北京:北京大学出版社,2003年版,第96页。音乐表演诠释中的“循环”并不是一种无意义的重复,事实上,这种“循环”也是一种“生产性的过程”。譬如,上文所举的于润洋教授对于肖邦作品中“乡愁”意蕴的把握和理解,也绝非原本便有的。理解境遇的变化必然成为对作品逐渐深入的重要条件。从生命的理解开始转向对“表达式”(在音乐表演中则投射为表层符号性对象的各种对象,诸如句法和发音法等)的理解,则使得表达获得了新的生命的意义。例如,为了收集和研读有关肖邦研究的第一手资料和文献,于润洋曾写道:

……去年秋季我又再一次回到了阔别40多年的波兰,在那里居住了一段不短的时间。当我的老同学斯蒂凡驱车带我奔驰在玛祖尔的原野上时,当我们漫步在维斯拉河的岸边丛林中时,当我们置身于边远省份有四百多年历史的古堡中时,我从他的一言一语和他的无法掩饰的目光中,深切感受到一个波兰人对自己土地的那份深情……而这却是我们深刻感受和理解肖邦音乐时所应该具有的、但缺少的东西。③于润洋:《音乐美学文选》,北京:中央音乐学院出版社,2005年版,第146-147页。

于润洋从一个波兰人对自己祖国的感情中体认出了一种肖邦作品中的深情,这是由于生活的丰富和深刻所致。如果从另一个方面来思考,对“音乐风格、技法领域中的技术性分析”的逐步领会和熟悉也会成为“乡愁”意蕴的把握和理解的条件,在每一次领会获得加深的基础上,钢琴家对“乡愁”意蕴的理解也会产生更为真实、深切的理解。这便是“解释学循环”的“生产性”。

四、“异性共生”:意义规范性与非规范性的依存关系

接下来要讨论的是音乐表演诠释对象的另一个重要特性:意义“规范性与非规范性”的依存关系。

首先我们看一下下面这张简化的图表:

就表层符号性对象而言——比如记谱符号,这一类“指示”符号(规定了音高和各种表情幅度)所具有的“意义”也需要规范或相对规范的理解。在表层符号性对象中,音高、音色、时间以及力度在传统上往往受到相对明确的限定。借用美国音乐哲学家彼得·基维的话来说,这些对象往往都是作品“契约”中最先受到固定的“条款”①彼得·基维《音乐哲学导论:一家之言》(刘洪译,杨燕迪校),上海:华东师范大学出版社,2010年版,第59页。。假如表演家违反了这些契约,则是对演奏的“歪曲”。因此无论是记谱符号,还是形式、体裁与风格、音响结构还是技巧表达,都体现出一定的规范性与相对规范性。

第一,其具体“含义”受到限制。就记谱符号来说,17世纪以后西方记谱法对其所表示的具体含义总体上是明确的。例如高音、谱号和力度、表情记号等。表演家对这些对象的诠释,必须在有限的范围中去选择,而不是无限的发挥(即“过度诠释”)。正是在这样一种意义上,传统中诸多符号的含义就获得稳定性,保证了音乐的某些确定含义不受历史和人为的干扰。

第二,具有一种内部语言性。由于音乐本身具有突出的形式特征,这种形式特征一方面得到了形式-自律论支持者的理论推进,一方面,由于西方作曲技法理论的同步发展,西方音乐产生了一种“内部语言”的意义惯例。尽管这种“语言”并不具备真正意义上的语言学属性,但是,实践中这种“内部语言”所体现的含义在一定范围内仍是明确的。

一个最明显的例证是主-属-主的和声终止式,下谱是贝多芬第一钢琴奏鸣曲(Op.2 No.1)的第二乐章主题,第8-9小节中的建立在C上的属七和弦解决到主和弦的过程:

谱例3:

在文艺复兴以后的创作实践中,由于它在音响上和心理上体现出的完满性,作曲家将这个终止式称之为正格终止。也就是说,I级的主和弦进行到V级和弦再进行到I级的主和弦,是一个典型的稳定-不稳定-稳定的含义表达式。这个表达式是明确具备“含义”或“准句法”意义的②彼得·基维(Peter Kivy)认为这种音乐内部语言具有“准句法性”,也就是说,音乐虽然不具备像语言文字那样的意义,但是,它们具有一种与语言文字同样的逻辑功能。参见彼得·基维《音乐哲学导论:一家之言》(刘洪译,杨燕迪校),上海:华东师范大学出版社,2010年版,第59页。。这种内部语言在一段历史当中的含义不会随着诠释者的主观意图而随意改变。或者说,在西方长期以来的听觉认知习惯中,I-V-I的和声终止式具有稳定的含义。因此,这种准句法性的“内部语言”由于不完全依赖日常语言,同时普通语言无法介入,这就使得表层符号性对象的意义获得了相对规范性。而深层意味性对象则抽象、宏观,具有深层性、非规范性的特征。譬如“立意”,对某个作品“立意”的理解并非只有唯一答案,因而不同的演绎所显现出的是不同的诠释“效果”——既可能是一种主观与客观融合的理解,也可能是一种强调“开放性”的解读。

除了以上的例证,“异性共生”还表现为这样一种形态,即在某些特定的条件下,同一个对象可能同属两个结构层,而成为具有双重属性的对象。例如,20世纪70年代西方音乐舞台上盛行的“历史演奏”(historical performance),其中最具代表性的艺术主张就是“使用过去的乐器并复兴过去的演奏方式”来进行“本真性”(authenticity)诠释①Richard Taruskin:Text and Act:Essays on Music and Performance,Oxford:Oxford University Press.1995.p.164.,例如对欧洲文艺复兴时期的作品使用“无揉音”(non-vibrato)的技巧。作为演奏方法,这种实践既可作为一种表层符号性对象(技巧),也可作为一种深层意味性对象(理念)来诠释。“无揉音”的技巧是规范的,一个弦乐演奏者必须使其演奏具备这种“无揉音”的特征,而作为一种理念的“历史演奏运动风格”却是非规范性,是否采取这种演奏方式取决于表演家个人的意愿。

五、结论

其一,从“结构性诠释”的整体图景来看,音乐表演诠释对象体现出“相对景深”的关系:表层符号性对象体现为前景,深层意味性对象体现为后景。前者是音乐表演的直接对象,后者是音乐表演的间接对象,构成了诠释对象的“深度”。

其二,“结构性诠释”表现在“诠释循环”:整体与部分的条件关系中。诠释循环体现为两种形式:首先,是部分与部分之间的循环解释。第二,是整体与部分之间的循环解释。如果要合理把握作品中的各个细节局部,也就必须从整体的视角来进行理解和解释,反之亦然。更为重要的是,这种循环是一种“生产性的过程”,为音乐表演的“二度创造”的本质属性提供了合法证明。

其三,“结构性诠释”表现在“异性共生”:规范性与非规范性的生存关系中。所谓“异性共生”,指的是表层符号性对象的含义需要规范性或相对规范性的解释,深层意味性对象的意义则相对更为抽象、宏观,具有深层性、非规范性等特征。结构性的表演诠释是两种不同属性对象的融合与贯通。

综上所述,一个作为整体的音乐诠释对象,其内部必然发生着多种复杂关系。层次和层次之间、对象和对象之间彼此影响、相互作用,最终形成一种演奏诠释的整体。换而言之,表演者所“诠释”的对象并不局限于乐谱的纸面,而是不同属性对象的集合,它们通过各种维度(或途径)结合在一起,成为综合的、有深度的音响意义结构。充分地认识和运用这些结构特征,有助于表演家从整体性、结构性的视域来处理好音乐表演中的各种艺术要素。

[1]阿伦·瑞德莱.王德峰等译.音乐哲学[M].上海:上海人民出版社.2007.

[2]埃里克·赫施.王才勇译.解释的有效性[M].上海:生活读书新知三联书店.1991.

[3]查尔斯·罗森.杨燕迪译.古典风格[M].上海:华东师范大学出版社.2015.

[4]于润洋.音乐美学文选[M].北京:中央音乐学院出版社.2005.

[5]张前.音乐表演艺术论稿[M].北京:中央民族大学出版社.2004.

[6]Richard Taruskin:Text and Act:Essays on Music and Performance[M].Oxford:Oxford University Press.1995.

[7]Roy Howat:“What do we perform?”in The Practice of performance:studies in musical interpretation[C].,edited by John Rink,Cambridge University Press,1995.

刘洪,上海音乐学院音乐美学博士,加州大学洛杉矶分校访问学者,上海师范大学副教授。