基于记忆理论的公路文化景观营造

2017-01-06宁琳,阴磊

宁 琳,阴 磊

(招商局重庆交通科研设计院有限公司, 重庆 400067)

基于记忆理论的公路文化景观营造

宁 琳,阴 磊

(招商局重庆交通科研设计院有限公司, 重庆 400067)

公路文化景观通常难以给人留下深刻的整体印象。为解决该问题,从道路使用者角度出发,以记忆理论为基础,探讨、总结公路文化景观营造的类型、设置位置与频率,提出“独立文化景观”与“序列文化景观”2个公路文化景观类型概念,并对这2类文化景观给出营造建议。

公路;文化;记忆

目前,国内公路文化景观往往以美学、园林规划为指导进行设计,这种做法与公路特点匹配度低,难以给人留下深刻的整体印象。文化景观给道路使用者留下的印象与其观看、记忆的方式密切相关,故公路文化景观设计应针对道路使用者观看、记忆的方式来展开。本文基于记忆理论对公路文化景观营造方式进行有益探讨。

1 公路文化景观的假设和特点

1.1 目前主流公路文化景观设计的基础假设

目前公路景观行业针对文化景观的研究较少,文化景观表现方式虽然各有侧重,但都不同程度基于以下假设。

1) 道路使用者理解公路的景观与设计意图一致,且是完整的。

道路使用者的“景观视角”和“理解基础”与设计者的设计初衷往往存在较大差异。景观设计往往基于基地的充分调查、分析、总结和提炼来开展,其具有完整、全面、系统的特点,而道路使用者的审美感受往往是在环境中某个或某些地点片段式获取的,其具备随机性与盲目性;另一方面,设计者与道路使用者因性别、年龄、专业背景的不同而导致的审美差异令道路使用者难以站在设计者的高度来系统、全面、专业地理解文化景观。

2) 行政区划是可自主感知的。

地域文化很大程度上与行政区划相关。2种地域文化存在过渡区域,如两省交界、区县交界、乡镇交界等区域会同时呈现2个或多个区域的地域文化特征,但并不存在明确的文化界面。“道路使用者可感知行政区划”的假设是不科学的。实际上,在相对封闭的单向行驶公路环境里,道路使用者并不能自主感受路域行政区划的变化,通常这种辨识行为是通过收费棚、服务区、标志标牌的提示来完成。

3) 公路欣赏行为存在思考、分析、总结的过程。

道路使用者并不会与设计者一样,对公路文化景观进行回顾、对比、分析和思考,且通常不具备能力辨识文化景观的合理性与全面性。实际上,公路穿越多个地区,道路使用者不能(也不需要)站在全局高度上理解多个地域文化之间的关系。对于道路使用者而言,其实际通行路段的地域文化更容易给其留下印象。另一方面,道路使用者也极少对“公路文化景观设计的合理性与完整性”进行反思与检验。

1.2 公路文化景观设计的基础假设

基于上述分析,笔者对公路文化景观设计提出以下假设。

1) 假定道路使用者将其一半的注意力投注于公路景观。

道路使用者的主要行为目的是通行,景观欣赏行为非必要行为,其注意力随机性大,不可预期。道路使用者可能在通行中聊天、看书、睡觉,并不关注道路的文化景观;同时车行视点移动速度较快,道路使用者对公路景观的辨别时间和欣赏时间较短。因此,假定道路使用者将其一半的注意力投注于公路景观。

2) 假定道路使用者对路域文化的感受主要来自于公路文化景观。

道路使用者几乎不可能通过周边自然环境来辨别行政区划或地域区划,并形成独立的地域感知。此外,他们的欣赏行为通常不存在思考、分析、总结的过程。道路使用者对地域的感知来自明确的提示,如标志标牌、收费棚、服务区等,其对路域文化的感受主要来自公路文化景观,且其中大多数道路使用者对公路文化不进行思考、分析、总结,以直观感受为主。

2 文化景观设置类型

公路文化景观设计的目的是筛选出适宜的文化内容,选择有效的表达方式和合适的载体,通过合理的设置,在道路使用者脑海中留下深刻印象,从而增加其对公路景观的文化认同感,提升公路景观的品质[1]。这些都与道路使用者的记忆方式有关。

记忆按信息保持时长分为短时记忆和长时记忆。短时记忆是信息保持在1 min以内的记忆;长时记忆是信息保持1 min以上直到许多年甚至终身的记忆[2],它的容量是5万到10万个组块。根据已有研究,若要将短时记忆转化为长时记忆,可采取“高强度记忆”“复述”“组块化”“组织”4个策略。

公路文化景观设计本质上是希望通过设计将道路使用者关于文化景观的短时记忆转化为长时记忆,基于“短时记忆-长时记忆转化策略”,可将文化景观分为“独立文化景观”与“系列文化景观”2类。

2.1 独立文化景观

独立文化景观指独立存在,与其他景观无关联或弱关联的文化景观。该类文化景观的记忆转化策略为“高强度记忆”。其强调景观的异质性,旨在通过高强的“隔离效应”产生巨大的感官冲击力,形成深刻的感知印象,从而使短时记忆即刻转化为长时记忆。

2.2 系列文化景观

系列文化景观注重文化景观设置的内在联系,通常成系列出现。该类文化景观的记忆转化策略为“复述”“组块化”“组织”。文化景观通过“体系化”“组块化”“重复出现”等手段,逐渐在道路使用者脑海中形成记忆痕迹,从而转化为长时记忆。

3 独立文化景观设置

3.1 独立文化景观特点

人们对孤立项目的记忆最深刻,这一现象被称为隔离效应。独立文化景观的记忆转化策略为“高强度记忆”,旨在通过高强的“隔离效应”产生巨大的感官冲击力。因此,对比强烈的“图底关系”尤为重要。这就要求独立文化景观的形式、内容在公路环境中具有较强的异质性,以形成强烈的视觉冲击力和体认感知。

独立文化景观设置位置主要取决于道路使用者注意力与文化景观感知度。

3.2 道路使用者注意力

公路景观中,道路使用者欣赏行为的发生存在极大的偶然性,注意力也较为分散且程度各异,但其在行进中的注意力分配部分是可预期的,故在必要的停留区域或放松区域设置独立文化景观,如收费棚、服务区等,能在最大程度上吸引道路使用者的注意力。

3.3 文化景观感知度

Frick研究了纯听觉记忆,把首因效应和近因效应称做“边缘效应”,认为“靠近边缘的项目更易识别”。首因效应即对一列项目中第一个项目记忆较好,近因效应即对一列项目中最后一个项目记忆较好[3]。基于“边缘效应”,道路使用者对高速公路出入口、行程起止点、城市交界处的感知度较高。

因此,独立文化景观应设置于高速公路出入口、主要上下口收费棚及服务区、省市级收费棚及服务区。

3.4 独立文化景观内容及载体形式选择

根据独立文化景观特点及设置位置影响因素,推荐如下独立文化景观内容及载体形式。

3.4.1 收费棚及服务区建筑

地域文化中,建筑是视觉冲击力最强的内容之一,以民居、历史建筑、宗教建筑为主(宗教建筑较为敏感,慎用)。基于道路使用者注意力分配及首因、近因效应,位于高速公路出入口的收费棚(图1)及位于服务区的建筑(图2)是地域建筑文化极佳的载体,其特异性足以给道路使用者留下深刻印象,从而形成高速公路文化标签。

图1 文化特色收费棚

图2 文化特色服务区建筑

3.4.2 大地景观及观景台

除了主动营造的独立文化景观外,还有天然独立文化景观。该类景观一般为极具地域特色或地貌特点的农耕景观、地貌景观、植被景观,统称大地景观。大地景观具有鲜活的表现力,极具地域精神。该类景观的设计应因地制宜,尽量减少人工干预,通过适当的设计手段将景观引入公路视野。若条件允许,则可设置观景台(图3),给道路使用者提供驻足观赏的场地。

3.4.3 雕塑

浓缩了路域文化精神的雕塑,因其表现形式灵活、大胆,往往给道路使用者留下深刻印象。同时,将主题与建筑景观、大地景观相呼应的雕塑(图4)设置于服务区或观景台,可进一步强化道路使用者的文化感知印象,从而形成长时记忆。

图3 观景台

图4 路侧雕塑

4 系列文化景观设置

系列文化景观的记忆转化策略为“复述”“组块化”和“组织”。该类文化景观注重系统内各景观点的内在联系,各景观点采用有效的组织方式按一定频率出现,并根据记忆容量来控制方案数量。

4.1 设置频率及间距

系列文化景观的设置频率应满足遗忘规律,在短时记忆消失前,采用复述策略,可强化记忆痕迹。

根据艾宾浩斯(H.Ebbinghaus)的遗忘曲线理论,遗忘进程并非均匀的。最初遗忘速度很快,以后逐渐缓慢。划分记忆复述周期依次如下:5 min、30 min、12 h、1 d、2 d、4 d、7 d、15 d。即在记忆学习文件后,于5 min、30 min、12 h、1 d、2 d、4 d、7 d、15 d分别复习,能形成有效记忆。其重复序列为非等距、渐长式序列[4]。

高速公路文化景观与学习记忆不同。根据相关统计,道路使用者行车时间以“0.5~4 h行驶时长”比例最大,故大于4 h的复述周期不适用于高速公路;另一方面,道路使用者一般不会投注主动、持续的注意力,因此等距复述更适合文化景观。高速公路文化景观的复述周期可介于“5~30 min”,且同等知觉刺激情况下,5 min效果更明显。以铜遵高速公路为例,设计速度为120 km/h,5 min行驶距离为10 km,30 min行驶距离为60 km,因此系列文化景观设置间距应为10~60 km。建议在条件允许的情况下,取较小间距进行设计,以保障记忆效果。

4.2 设置“形式(方案)”数量

美国心理学家米勒用试验证实了短时记忆的容量为(7±2)个组块[5]。

所谓组块,就是由较小单位(如字母、数字等)按一定关系联合并组成较大单位(如词组、习惯用语)的信息单元,它是短时记忆容量的计量单位[6]。

因道路使用者对文化景观关注的非主动性与随机性,其针对文化景观的短时记忆容量偏低,因此在设置文化景观时,若采用过多的方案形式,则难以形成整体系统感官。建议文化景观方案形式为3~5种。如高速公路景观段落、隧道洞门景观形式、天桥结构形式、植物配置形式,其方案变化均不宜大于5种。

4.3 系列文化景观常见内容及形式选择

根据系列文化景观特点及设置规律,推荐如下系列文化景观内容及载体形式。

4.3.1 EI系统

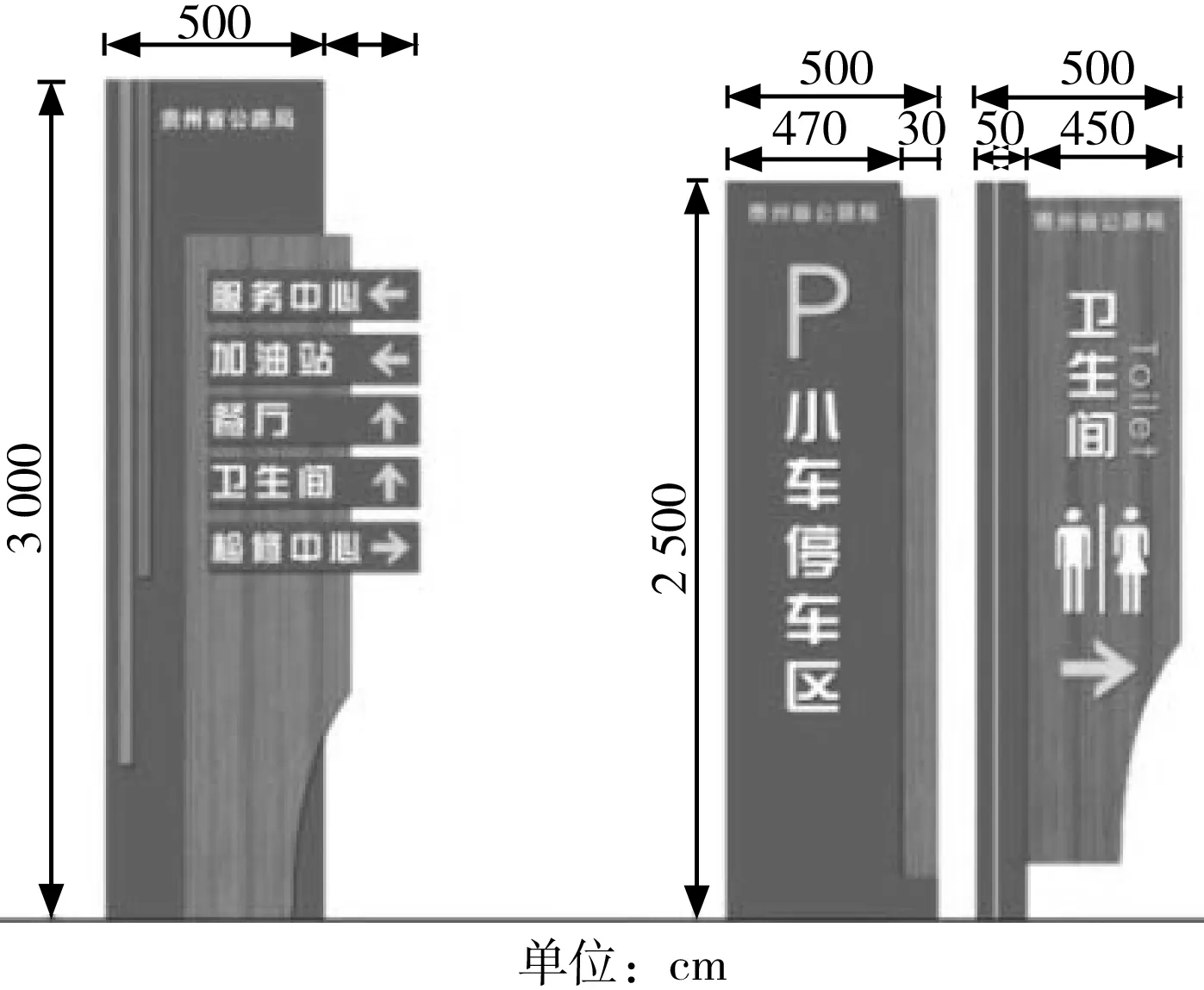

EI系统是形成公路文化体系最有效的方式之一,其基础要素有公路LOGO、隧道洞铭牌标准字体、标志标牌标准字体、标牌标准图案、标志标准组合、结构物标准色彩(及色彩组合)等。EI系统不只是公路文化景观的组成部分,更是公路的基础功能组成部分。在高速公路服务区,EI系统具有重要的引导、指示作用。设计优良的EI系统,不仅能形成公路文化氛围,给人们带来强烈的视觉冲击,而且还能引导人们有效抵达场地的各个分区,避免交通混乱,给道路使用者带来极大便利。

运用于公路的EI系统(图5),其表达标准会反复出现于服务区、沿线“城市家具”(图6),不仅通过简单的“复述”加深道路使用者的记忆,而且还因其统一的字体、图案、徽标,形成视觉体系,从而引导人们形成“组织”记忆。

4.3.2 隧道洞门景观

隧道洞门景观(图7)设计中,可运用地域性建筑的结构元素,也可运用地域服饰、色彩等平面元素。在有典型地质地貌的地区,还可将典型地貌形态运用于隧道洞门。

需注意的是,隧道洞门设计素材较多,但同一条公路上采用的方案不宜过多,若超过3种则会造成认知不全面,记忆淡化。因此,建议隧道洞门优化与EI系统结合,采用统一的结构及色彩形式,并根据洞门实际立地情况调整方案,建立整体感。

图5 服务区EI系统示例

图6 贵州省S315旅游公路EI系统设计

图7 思小路野象谷隧道

同时,公路景观的安全性高于艺术性。由于路视觉为动态视觉,故隧道洞门造型及形式不宜过于繁琐、夸张,难以辨识或过于吸引注意力都存在安全隐患。

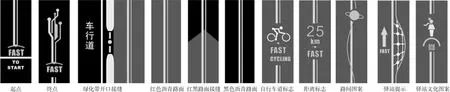

4.3.3 慢行道路标线系统

慢行道路标线系统(图8)的感知性较强,一方面,该系统针对慢行交通设置,因道路使用者运动速度慢,故而具有更高的关注度;另一方面,该系统主要通过图案、色彩来表达,能更深入、具象地表达文化内容。

图8 贵州省S315旅游公路慢行道路标线系统

通常,慢行道路标线系统的色彩与民俗、建筑相关,图案可表达的文化内容也较为广泛,建筑、农耕、服饰、民间手工艺(艺术)、地貌景观、历史文化遗产、名人、音乐、食物、珍稀动植物等均可通过该系统来表达。

文化景观表达内容的丰富性是该系统的又一特点。为了避免因内容丰富造成系统缺乏整体感,建议采用统一的色彩、一致的图案风格。同时,文化内容应具有易读的内在关联。

4.3.4 植物景观

植被与气候、土壤、地形、动物界及水状况等自然环境要素密切相关,是地域景观的重要表征,故组成植被的植物应以乡土植物为主。乡土植物指适宜当地气候环境的植物,其生理、遗传、形态特征与当地的自然条件相适应,且能代表当地的植物风貌[7]。设计中,大量运用乡土植物,不仅能兼顾苗源,保证成活率,而且还更能展现地域特点,营造地域归属感。

植物具有丰富的色彩与季相,其包含红色、绿色、黄色、橙色、墨绿色等,可以表达热烈、肃穆、奔放、活力等情感。通过合理的搭配设计,可表达地域文化中的建筑色彩、服饰色彩与历史色彩[8]。将植物色彩运用于文化性表达,通常采用大块面或长直线种植,以形成直观、醒目的效果。需要说明的是,整体而言,植物种植设计应以生态为主,应更多地考虑与环境的融合度。在中分带、立交等区域,可采用植物来表达文化意图。

5 结论

1) 从适宜公路文化景观营造的角度出发,公路文化景观类型可分为独立文化景观与系列文化景观。

2) 独立文化景观记忆转化策略为“高强度记忆”,其强调景观的异质性,旨在通过高强的“隔离效应”营造巨大的感官冲击力,形成深刻的感知印象。独立文化景观设置位置主要取决于道路使用者注意力、文化景观感知度。通常,道路使用者对高速公路出入口、行程起止点、城市交界处的记忆力转化率较高。独立文化景观常见内容及载体形式有收费棚及服务区建筑、大地景观及观景台、雕塑。

3) 系列文化景观记忆转化策略为“复述”“组块化”“组织”,其通过“体系化”“组块化”“重复出现”等手段,逐渐在道路使用者脑海中形成记忆痕迹,从而转化为长时记忆。系列文化景观常见内容及形式有EI系统、隧道洞门景观、植物景观。对于公路景观段落、隧道洞门景观形式、天桥结构形式、植物配置形式而言,其方案变化均不宜大于5种;系列文化景观设置间距宜为10~60 km,在条件允许的情况下,设计宜取较小间距。

[1]郭希彦.地域文化在景观设计中的应用研究[D].福州:福建师范大学,2008.

[2]王建辉,陈长香.高血压患者血压水平与记忆障碍的相关性[J].中华高血压杂志,2012(4):352-357.

[3]潘光花.完形视域与认识范式——论格式塔学派关于记忆与问题解决研究对认知心理学产生和发展的促进[D].济南:山东师范大学,2004.

[4]高廷梅.浅谈艾宾浩斯“遗忘曲线”在中学英语教学中的应用[J].新课程(中),2015(1):189.

[5]崔剑霞,吴艳红,刘艳芳.短时记忆容量的重新思考[J].北京大学学报(自然科学版),2004(4): 676-682.

[6]宋德生.组块效应及其对外语教学的启示[J].外语与外语教学,2002(9):23-25.

[7]李冠华,孙 锋,潘双琴,等.低碳园林植物景观设计方法浅析[J].中国园艺文摘,2010,26(10):124.

[8]代 维.园林植物与观赏园艺[D].北京:北京林业大学,2007.

Expressway Cultural Landscape Construction Based on Memory Theory

NING Ling,YIN Lei

Expressway cultural landscape is usually difficult to give people a deep impression. To solve this problem,from the road user's view,based on the memory theory,this paper explores and summarizes the types of road culture landscape construction,location and frequency. Two road culture landscape concepts of "Independent cultural landscape" and "Sequential cultural landscape" are proposed and suggestions for the construction of these two types of cultural landscapes are also provided.

road; culture; memory

10.13607/j.cnki.gljt.2016.06.035

贵州省交通运输厅科技项目(2012-122-017)

2016-09-08

宁 琳(1983-),女,重庆市人,本科,高工。

1009-6477(2016)06-0163-05

U418.9

A