道路生态交通的认识与发展

2017-01-06王振科牛思胜

韩 直,王振科,牛思胜

(1.招商局重庆交通科研设计院有限公司, 重庆 400067; 2.重庆交通大学, 重庆 400074;3.甘肃省交通运输厅公路处, 兰州 730030)

道路生态交通的认识与发展

韩 直1,王振科2,牛思胜3

(1.招商局重庆交通科研设计院有限公司, 重庆 400067; 2.重庆交通大学, 重庆 400074;3.甘肃省交通运输厅公路处, 兰州 730030)

论述道路生态交通的发展历程,归纳取得的主要成果。通过展现不同职业工作者对道路生态交通的认识,阐述其范围、内容、目标、内涵、定义及影响因子,分析存在的主要问题,提出以可持续发展为目标,以生态承载力、资源承载力和地理地质为条件的道路交通发展理念。

道路生态交通;发展历程;发展趋势

“世界上本没有路,走的人多了,便成了路。”社会发展使得道路在地球上不断扩充延伸,对自然与生态的影响也愈加深远。汽车的诞生改变了道路的未来[1],也引起人们对于自身生存与可持续发展的思考——社会发展、道路交通以及自然资源与生态之间如何相互作用与影响,也就是对道路生态交通的本质与规律的探索。

很多学者都对这一问题进行了研究。然而由于道路生态学诞生仅10余年,故有必要通过道路生态交通的发展历程,重新认识道路生态交通的内涵、现状、问题与发展趋势。本文就这些问题进行探讨。

1 发展历程

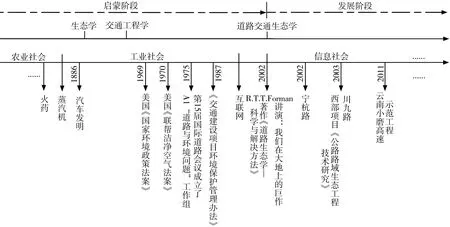

道路生态交通的发展可以分为2个阶段,如图1所示。

1.1 启蒙阶段

道路生态交通与人类社会生产工具的更替和人与自然关系的改变密切相关。生产力工具的更迭直接导致整个人类思维的转变,进而影响人对自然的认识和改造过程,影响对道路交通与生态之间关系的理解。

火药发明之前的农业社会,人对自然心存敬畏,在那弱肉强食的年代,持有冷兵器的人类在广袤大地上与自然的相处即便不是很和谐也无能为力;火药发明后,人类萌生了主宰自然的可怕想法;进入工业社会后,蒸汽机的发明开启了“人定胜天”的征程;而汽车的诞生,则成为道路史上划时代的转折点。为满足社会发展、资源开发、享受生活以及汽车的行驶条件,道路越来越长,路面越来越宽,对自然生态的破坏也越来越大,人类的生存环境也越来越恶劣:海平面迅速上升,物种不断减少,威尼斯变成水城,北京只有“APEC蓝”……。

图1 道路生态交通的发展历程

发展与可持续发展,使人类不得不进行反思。上世纪60年代发达国家环境意识的觉醒,可以看作人类对于道路生态思考的起源。其催生了法律法规的制订:美国1969年颁布的《国家环境政策法案》、1970年颁布的《联邦洁净空气法案》,国际道路协会1975年成立的A1“道路与环境问题”工作组,中国1987年颁布《交通建设项目环境保护管理办法(试行)》,联合国1997年推动的《京都协议书》等政策与法规的出台,致使道路交通的生态问题从行业层面上升到社会层面,促进了汽车降铅、噪声污染控制、生态保护和环境影响评价,推动了生态道路的发展进程。

上世纪80年代后,点效应、廊道效应和边际效应等景观生态学概念被引入道路生态领域,道路与植物、道路与野生动物、道路与土壤、水生生态系统和大气污染成为研究热点[1]。如澳大利亚的鹿-路碰撞项目、美国佛罗里达州的鳄鱼小道[1],都对道路生态交通后来的发展有着重大启发和借鉴意义。上世纪90年代后期研究重点则转移到道路网络、道路影响带及其相关领域[2]。这一阶段道路生态交通领域虽然百花齐放,但是尚未形成一门学科。

1.2 创立与发展阶段

互联网诞生后的信息社会,各种新技术的诞生,以及20世纪80~90年代生态学的迅速发展,使得其中的诸多理论被借鉴到道路生态学中,社会风气的土壤使得道路生态学的发展迎来转折点。

2002年,R.T.T.Forman发表讲演《我们在大地上的巨作》,同年Forman等14位学科专家的合著《道路生态学:科学与解决方案》出版发行,标志着道路生态学成为一门独立的学科。

之后多次召开了道路生态学国际会议,如2003年5月在美国加州首次召开了道路生态学研讨会,2003年8月在纽约召开了“国际生态学与运输大会”。此后,此类会议数不胜数。

事实上,道路生态交通也一直是国内的热点话题。

交通运输部与各地在生态设计(公路路域生态工程技术研究(2003-2006))、生态恢复(国道321线阳朔月亮山至桂林段公路生态恢复和景观建设技术研究(2003-2005))、生态建设(韶赣生态文化高速公路建设技术研究(2007-2009))、生态评价(公路生态系统健康评价方法研究(2009-2011))、生态监测(基于遥感与GIS的西部山区高速公路路域生态环境监测技术研究(2009-2011))等领域进行了研究,形成了高速公路建设生态恢复与民俗旅游融合技术、路域资源利用技术、高速公路低碳节能技术、生态监测与评价技术、工程废料综合利用技术、生态敏感区公路建设水环境保护技术、冷拌沥青施工技术等,并在宁杭高速公路(2002年竣工,体现“人与自然和谐统一”)、川九路(2003年竣工,体现“人本思想”)、云南小磨高速公路(2011年竣工,体现“少剥、少切、少砍、少盖、多恢复”)等项目中进行了推广与应用。

此外,国内学者宗跃光、李月辉、汪自书、王化平、王云、丁宏、殷利华、陈建业、周圆、张景华等[2-11]对国外道路生态学在物理化学环境、动植物、景观、道路生态学影响、道路景观美学评价、道路景观规划与设计等方面的研究进行了综述,探讨了道路网络对物种迁移、景观连通度和景观格局的影响,并探索性地运用GIS动态模拟分析道路网络。李太安等翻译了Forman的《道路生态学》,毛文碧等出版了国内第一部道路生态学专著《公路路域生态学》[12],都促进了道路交通生态技术的发展。

2 对道路生态交通的理解

对道路生态交通的理解,直接影响了这门学科的目标、理论、对象、内容与方法。

R.T.T.Forman认为,道路生态学是以生态学和景观生态学的原理来探索、理解和解决道路、车辆与周边环境之间相互作用的科学。其基础学科包括交通工程学、水文学、野生生物学、植被与种群生态学、土壤科学、水化学和水生生物等,内容涉及:1) 道路、车辆和交通规划;2) 道旁、植物、野生动物和减缓措施;3) 水、沉积物、化学物质、水生生态系统和大气;4) 道路系统、主要景观类型[1]等4个方面。

实际上,道路生态学创立不久,目前仍处于发展的初期阶段。不同的发展阶段、不同的人对道路生态交通的理解都会有所不同。

人类学家看道路生态交通,可能更关心社会发展、交通及生态环境之间的本构关系。如何通过技术甚至社会共同认知感等,达到需求与供给的平衡、与环境的和谐。

社会管理者看道路生态交通,更看重社会的可持续发展,如何从政策、法规、总体规划与舆论宣传的角度,通过政府监管,使得交通需求与自然资源和生态资源的承载力相匹配,促进环保出行、环保车辆使用、社会生态环保意识和理念的提高与生态环境的改善。

生态学者看道路生态交通,可能从生态学的原理出发来研究道路和生态的关系,道路生态学如何借鉴生态学理论,明晰两者之间在认识方法、解决手段、操作工具、理论基础上的联系与区别。

植物学家看道路生态交通,可能关心的是道路对植物的影响,如新建道路穿过林区产生的区域植物断裂带对植物生存空间的影响、道路尾气、路面排水及扬尘对植物存活与健康生长的影响、车辆携带的外地植物物种对本地物种的影响等。

动物学家看道路生态交通,可能关心的是道路对动物生存的影响。如道路廊道的影响范围对动物的生活习性会产生什么影响?道路修建分割动物栖息地对动物种群产生什么影响?动物迁徙因为道路的阻隔带来什么挑战?车辆与动物的碰撞事故的死亡率呈现什么趋势?碰撞位置的主要属性是什么?采用什么措施能够减缓道路对动物的影响?

道路规划与设计者看道路生态交通,可能更关心的问题是在满足相关生态环保政策、标准与经济投入的条件下,实现道路交通功能的最大化。如如何组织人流使得出行便捷?如何组织车流使得安全快速?如何组织物流使得无效交通最少?设计如何与自然环境和地理特征相匹配?

道路建设者看道路生态交通,可能关心的是道路施工方法、建筑材料与生态的相互作用。如如何选择环保型材料?如何进行施工期的生态监测?如何在施工工期、建设成本、施工的技术水平与地理地质条件下,选择科学的施工机械、工艺、材料、方法,使得环境影响最小?

道路管理者看道路生态交通,可能更关心道路构造物、养护管理以及交通安全。如如何预防、预警、减少滑坡与泥石流等造成的生态影响与快速修复?如何利用废料进行道路养护?如何降低道路交通事故并减少车辆与动物的碰撞?如何减少火灾、危险品运输毒气泄漏的影响?

... ...

总之,不同的人看道路生态交通,可能会给出不同的看法。

之所以不同人会有不同的看法,是因为每个人视野的范围和视觉的触觉是不同的。

交通问题是社会问题,每个人每d都和交通打交道,都有交通的体验,他出行的工具、目的、职业、文化、价值观等影响着他的看法。

之所以不同的人会有不同的看法,是因为道路生态交通涉及多种学科,范围太广,影响太大。

事实上,道路生态交通的研究远不止4个方面,它的影响因子有:1) 水资源:湿地,淡水,雨水;2) 土壤:土壤类型,冻土,土壤保水性,土壤肥力;3) 植被:物种环境,植物群落;4)动物:野生动物,生存环境,动物通道;5) 自然条件:地理,地质,温度,气候,季节变化;6) 运营期:车辆尾气排放,噪声污染;7) 新能源:太阳能,地热;8) 交通因子:交通量,交通承载力;9) 资源:资源分布,资源承载力;10) 社会因子:理念,人文民俗,生产力布局等。

之所以不同的人会有不同的看法,还因为道路生态交通的研究、应用是前进与发展变化的。

在理论认识和实践操作的反复修正中,道路生态交通学得以向前发展。前文中提到的4个方面并不孤立存在于各个发展时期,而是在前人研究的基础上不断通过实践得到改进、优化、完善。

要包容所有这些看法,就得求同存异,这样,道路生态交通的概念、内容、目标、范围、方法等才可能会有所改变。

科学的理论和方法之间从哲学层面讲是相通的。通过社会学研究人类和自然发展变化的趋势,通过生态学研究如何能以更接近自然的方式修筑交通通道。材料、装备、技术、工艺等方面的发展也使生态修复成为可能,使生态保护不是一纸空谈。先进的管理方法,新的清洁能源均对道路生态交通这一集社会性与科学性为一体的综合学科的发展具有推动作用。

综上所述,道路交通生态技术,可以理解为是一个以“生态学”为学术背景,以社会理念与民俗文化为人文背景,以“可持续发展”为目标,以现代技术与手段为工具,以经济条件、交通需求及自然资源与生态资源承载力为约束,涉及道路工程学、交通工程学、水文学、动物学、野生生物学、植被与种群生态学、土壤科学、水化学和水生生物等的综合应用技术。其是通过规划、建设和管理,实现人流、物流、车流、信息流的科学输送,支撑和引导社会经济发展,改善、美化、促进和优化环境生态条件,具有适应性、科学性、超前性、进化性和可持续发展性。

3 问题与发展趋势

自2002年至今,道路生态交通经过近15年的发展,从借鉴景观生态学理论,再到现今应用互联网、大数据、无人机等新技术,使得诸多理论已经转化为实践,且在实践中也发现了更多的新问题。

3.1 道路生态交通的元素有待丰富

道路生态交通的主体是交通,它的元素应包括资源承载力、环境承载力、交通承载力等。

3.2 道路生态交通的范围有待扩展

目前道路生态交通主要针对道路规划、设计、施工、建设,缺乏对养护管理环节的深入研究,应建立起全方位、全过程的道路生态交通体系。

3.3 道路生态交通的内容有待补充

道路生态交通应是一门技术应用学科,其内容应包括对材料、装备、工艺、工法等的研究与应用。

3.4 道路生态交通的理念有待发展

目前道路生态交通的基本理念是强调生态和谐,但人类的发展、社会的发展对自然不可避免地会产生影响,自然环境资源的承载力与人类发展存在制约关系,应以可持续发展的理念指导道路生态交通的发展。

3.5 道路生态交通的理论有待完善

道路生态交通至今还没有被准确的定义,像物理、数学等是基础学科一样,道路生态交通学科的属性需要明确,理论与框架体系需要完善。

3.6 道路生态交通的方法有待创新

道路生态交通需要属于自己的实验方法、监(检)测方法与评价方法,因此,如何应用大数据、云计算、卫星、无人机等新技术、新装备来形成新的模型、技术和方法需要探讨。

3.7 道路生态交通的标准有待统一

道路生态交通目前还没有行业公认的标准,不同部门的管理、不同企业的研发,必然带来接口不统一、协议不统一、数据格式不统一等问题,因此需要逐步完善标准体系和标准的内容,避免出现碰、漏等问题。

4 结束语

本文在论述道路生态交通发展历程的基础上,从社会发展角度出发,探讨交通与生态、资源等之间的关系及生态交通的内容、范围与目标。希望本文对道路生态交通能起到抛砖引玉的作用。

[1]RICHRAD T T FORMAN,DANIEL SPERLING,JOHN A BISSONETTE,et al. Road Ecology:Science and Solutions[M].Washington D.C.:Inland Press,2002.

[2]宗跃光,周尚意,彭 萍,等.道路生态学研究进展[J].生态学报,2003,23(11):2396-2405.

[3]李月辉,胡远满,李秀珍,等.道路生态研究进展[J].应用生态学报,2003(3):447-452.

[4]汪自书,曾 辉,魏建兵.道路生态学中的景观生态问题[J].生态学杂志,2007,26(10):1665-167.

[5]王化平,李太安.道路生态学在植物和动物方面的研究动态综述[J].西部交通科技,2009(11):107-116,131.

[6]王 云,崔 鹏,李海峰.道路景观生态学研究进展[J].世界科技研究与发展,2006(4):90-95.

[7]丁 宏,金永焕,崔建国,等.道路的生态学影响域范围研究进展[J].浙江林学院学报,2008,25(6):810-816.

[8]殷利华,万 敏,姚忠勇.道路生态学研究及其对我国道路生态景观建设的思考[J].中国园林,2011(9):56-59.

[9]陈建业,陆旭东,王 倜.长白山区公路对路域植物物种组成及多样性的影响[J].生态环境学报,2010,19(2):373-378.

[10]周 圆,张青年.道路网络对物种迁移及景观连通性的影响[J].生态学杂志,2014,33(2):440-446

[11]张景华,封志明,姜鲁光,等.道路干扰对澜沧江流域景观格局的影响[J]. 自然资源学报,2013,28(6):969-980.

[12]毛文碧,段昌群.公路路域生态学[M].北京:人民交通出版社,2009.

Understanding and Development of Ecologic Transportation

HAN Zhi1,WANG Zhenke2,NIU Sisheng3

This paper discusses the development course of road ecologic transportation and summarizes the main achievements. Through demonstrating the understanding of the road ecologic transportation,the author expounds its scope,content,goal,connotation,definition and influencing factors,analyzes the main problems,and suggests road transportation development concept targeting at sustainable development,with the conditions of ecological carrying capacity,resources carrying capacity and geographical conditions

road ecologic transportation; development course; development trend

10.13607/j.cnki.gljt.2016.06.027

交通运输部西部建设科技项目(2013318J04140)

2016-08-26

韩 直(1962-),男,陕西省澄城县人,博士,研究员。

1009-6477(2016)06-0127-05

U491

A