教育公平视角下流动儿童受教育质量的性别差异研究*

——以上海市小学为例

2017-01-05张丹

张 丹

(华东师范大学教育学部,上海 200062)

教育公平视角下流动儿童受教育质量的性别差异研究*

——以上海市小学为例

张 丹

(华东师范大学教育学部,上海 200062)

如何促进教育公平尤其是流动儿童群体在学校教育中的性别公平是一个重要的问题。以流动儿童在上海市小学课堂教学中的师生互动及课堂表现的性别差异为切入点,分析导致流动儿童受教育过程性别差异的原因,以及影响不同性别儿童受教育质量差异的因素,有助于缩小流动儿童群体在城市学校教育中的性别差距。采用半结构式访谈及课堂观察等质性研究方法对上海市10所小学进行的实证研究显示:流动儿童群体尤其是低收入且以体力劳动为主家庭的流动儿童受教育质量的性别差异最大;这部分儿童所在家庭中传统的“重男”观念对儿童性别角色的社会化分工产生了初次影响,而学校教育和课堂教学过程中的师生互动与教师评价再次强化了其性别角色差异,并逐步导致学生课堂行为和受教育质量的性别差异。为缩小这一性别差距,除学校教育外,更需要流动人口提升对子女的家庭教育意识,加强与学校教育的沟通与合作。

流动儿童;性别差异;性别差距

促进公平是我国教育政策的基本价值取向。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称《教育规划纲要》)提出:“教育公平的关键是机会公平,基本要求是保障公民依法享有受教育的权利,重点促进义务教育均衡发展和扶持困难群体,根本措施是合理配置教育资源,向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜,加快缩小教育差距。”由此可见,《教育规划纲要》主要是从地域、城乡、阶层、民族和困难群体的角度考虑教育差距和教育公平。令人遗憾的是,这份指导我国中长期教育改革发展的文件缺少从性别角度缩小教育差距的考虑,教育中的性别问题及性别公平议题在我国仍然较受忽视。

一、研究背景

通过追踪国际组织有关学校教育中的性别问题的研究,我们发现联合国教科文组织、经济合作与发展组织、世界银行等多家国际组织常年在监测全球女性受教育程度的发展状况并撰写报告。比如,《达喀尔行动纲领》和联合国“千年发展目标”,都将缩小性别差距作为未来教育发展和提高全民教育质量的重要目标之一。最近几年,一些欧盟国家如法国,专门就教育中的性别问题制定相应政策,接连出台了《2013-2018年教育体制中的性别平等协议》和《ABCD性别平等》(ABCD de l’égalité)等政策(Ministère de l’éducation Nationale, 2013)。这些政策文件旨在从学前和小学教育阶段开始,建构儿童的性别意识,扭转教育性别的刻板印象,规避性别偏见在早期学校教育中对儿童产生的负面影响,进而将性别平等的意识与观念传播给学生,让儿童为将来有效、合理的社会角色分工做好教育准备。英国随后也发布报告《缩小差距:解决英格兰教育不平等问题》(Centre for Social Justice, 2014),旨在缩小贫富阶层和性别间的学业差距。

教育部袁贵仁部长在2015年全国教育工作会议上的讲话中指出:“努力让全体人民享有更好更公平的教育,奠定社会公平的基础,确保每个孩子都能接受公平且有质量的教育。”(中华人民共和国教育部,2015)确保不同性别儿童享有平等受教育的机会,享有接受优质教育的公平权利,是教育工作者矢志不渝的追求目标。根据笔者前期的研究结果,学校教育中不同性别学生的受教育过程差异明显(张丹,范国睿,2014)。研究表明,教师对男女生的期望与认知存在明显差异,这个现象在小学阶段尤其突出。教师通常会将女生成绩优异更多归因于“乖巧懂事、态度认真”等女性性格特点,而非归因于女生的个体智力原因;相反,即便男生课堂纪律差、学习习惯不好、成绩表现不突出,也并未改变多数教师 “男生聪明、有发展潜力”的刻板印象。更为不同的是,教师反而会给予男生较高期望,并通过加大课堂关注度来提高男生的学业成绩。

本研究以前期对上海市多所小学的实证研究为基础(张丹,范国睿,2014)。从社会阶层角度看,我们可以将流动儿童区分为两部分。一部分是传统意义上在城市中以手工劳动为主、从事无或较少有技术门槛的外来务工人员的子女,即通常所说的进城务工人员随迁子女或农民工子女(李培林,李强,孙立平,2004);本文将这部分群体简称为“劳动力阶层”,主要指来沪务工的手工业者,以及做小生意的个体工商户(如菜市场摊贩等),他们通常持有上海市居住证C证。另一部分是有较高收入且以脑力劳动或以从事高级技术工种为主的外来人员的子女,这类家庭主要是符合上海市引进人才政策的中产或精英阶层,在沪多持有A证(编号CW9)及B证(编号为CR或LR的外来人才引进)(Zhang Dan,2014)。在受教育过程中,流动儿童与上海市本地生源相比,性别差异显著,其中,来沪工作群体中劳动力阶层流动儿童的性别差距更显著。学校教育中性别角色的差异导向(如教师对不同性别儿童的评价差异),间接地影响着学生未来的发展趋向,也潜移默化地再生产了不同的社会阶层及其文化模式。因此,如何解构流动儿童在小学教育阶段性别差异的生成和再生产过程,探究这些过程中显现出的性别差异对不同性别儿童的学习与成长产生的影响,分析流动儿童受教育质量方面逐渐产生性别差距的原因,就变得尤为关键与紧迫。

参考联合国教科文组织用以监测各国教育质量的五维框架(即教育主体、教育环境、教育内容、教育过程和教育结果)(Colby & Witt, 2000)中的教育过程质量的视角,本文试图以流动儿童的受教育过程作为主要切入口,探究流动儿童在课堂教学中的师生互动与课堂表现的性别差异现象,进而分析导致流动儿童在受教育质量方面产生性别差距的原因,以及影响不同性别儿童受教育质量的因素。

二、研究方法

(一)研究对象

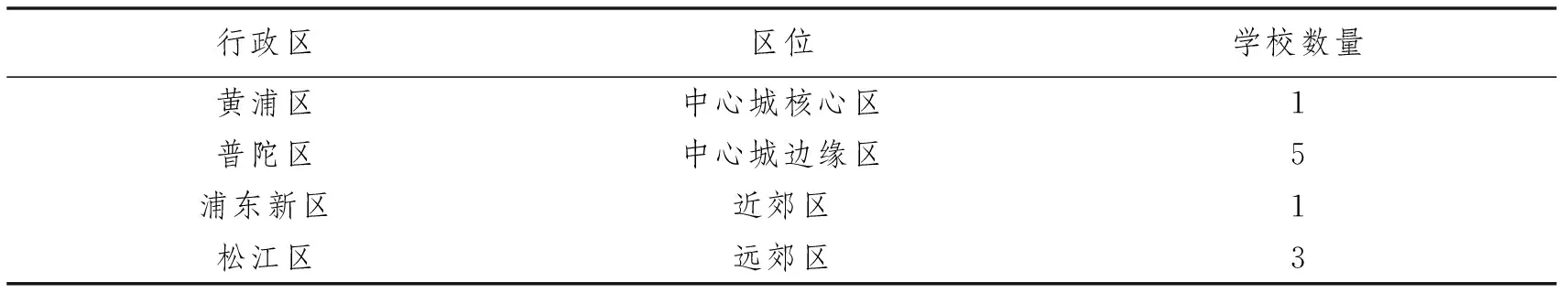

本研究选取上海市4个行政区的10所小学作为研究对象,覆盖了上海市中心城核心区、中心城边缘区、近郊区和远郊区。其中,普陀区是外来人口与本地居民比例相对接近的一个行政区,也是最容易观测到学校内部地域文化冲突的一个行政区。因而我们以普陀区的5所学校为聚焦对象,其他5所学校为辅助对象进行数据分析。

(二)研究方法

本研究以质性研究方法为主,对其中7所学校进行课堂观察,以辅助说明并验证教师访谈资料的真实性与有效性。在前期研究的基础上(张丹,范国睿,2014),本次研究补充了相关数据,并进一步探究了教师课堂关注等性别差异现象背后的影响因素。本研究依托最近6年笔者对上海市10所小学的55名教师(包括36名女教师和19名男教师)的深度追踪访谈,以及对100余节课进行的课堂观察记录。在收集教师访谈资料与课堂观察资料的过程中,研究者征求了每一位受访者的同意,对访谈过程和授课过程进行全程录音,随后对录音进行文字转录。本研究运用NVivo9软件对访谈资料进行主题编码,根据研究假设与问题进行归类分析。

表1 研究对象的分布情况

三、研究发现

(一)流动儿童影响本地学校班级的学生性别比例

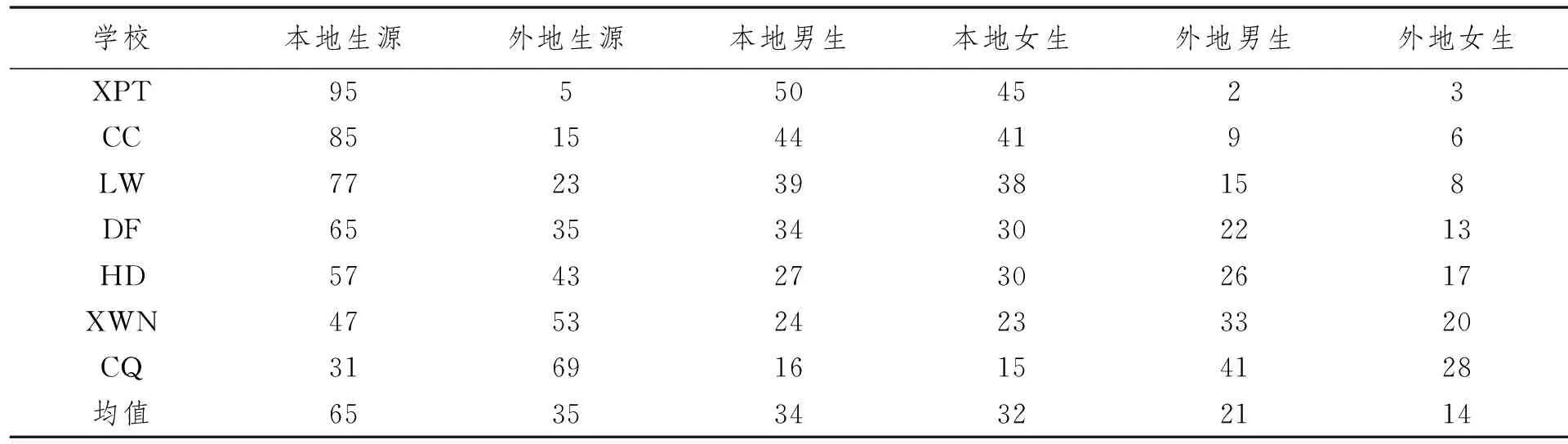

通过对学生性别比例的统计,我们发现,校际间学生性别比例存在差异。如表2所示,上海本地生源的性别比例较为均衡,外地生源比例越高的学校男生比例越高,这种表现主要由流动儿童的性别比例差异造成(张丹,范国睿,2014)。

表2 学校生源男女比例情况(%)

注:第三次数据采集时CY学校已被合并,因此无法统计数据;第四次数据采集时H与Y学校因敏感于本校100%外地生源而未提供相应数据。

调查发现,上海本地生源占多数的学校或班级中男女生比例较均衡(最有代表性的是LW小学),甚至个别班级女生人数略多(如XPT小学)。然而,流动儿童占多数的班级,男生所占比例普遍较大,如XWN小学与CQ小学。可以说,外来流动儿童的转入在一定程度上导致了本地学校的性别比例失衡。本地优质生源的家庭通常较为重视子女教育,若有经济实力就会为子女择校,这就会导致本地优质生源外流,外地生源逐渐占据多数,从而造成生源不稳定的现象,例如CY小学在2013年被合并,XWN小学自2012年9月开始停止招生。

中心城核心区的重点学校仍以本地生源为主,男女生比例较均衡,甚至一些班级内女生明显多于男生。这些学校的外来生源所占比例大多在10%以下,且主要来自经济实力强、父母持上海市人才引进居住证(以CW9为主)的家庭。中心城边缘区学校以流动儿童为主,男女生比例不均衡,男生明显多于女生,外来生源约占60%左右,他们主要来自经济实力弱的劳动力阶层(以LS证为主)家庭(如学校附近的个体工商户、菜市场摊主、超市营业员、餐馆服务员等)。有些学校甚至因这部分流动儿童大比例地加入,被称为“菜场小学”。从中心城向外到近郊区、远郊区,学校的流动儿童比例逐渐递增,他们主要来自经济实力弱的劳动力阶层家庭,学校的男女生比例也更为不均衡。

(二)流动儿童群体中劳动力阶层子女受教育质量的性别差异大

调查发现,中心城边缘区内的偏远学校,如HD小学、CY小学和XWN小学,以及近郊区学校DF小学和远郊区学校CQ小学,这些城市中的偏郊区学校中多数流动儿童来自劳动力阶层家庭;中心城核心区学校,如LW小学,中心城边缘区内的中心学校CC小学和XPT小学,这些城区学校中多数流动儿童来源于人才引进家庭。偏郊区学校与城区学校的男女生课堂行为表现也存在差异。

偏郊区学校的课堂教学中,男生多数羞涩内向,而女生则积极大胆,更善于在课堂互动中表明自己的观点,且有班级主人翁意识,能积极协助教师管理好班级。如教师HD-Tie描述:“我感觉大多数(流动儿童)都不是独生子女,……她本身在家中就不是受到父母的完全宠爱,要照顾别人,和他人分享。在班里一般脏苦累的活(流动女童)做得蛮起劲的,所以她在我们班担任劳动委员。”教师CQ-Gu亦描述:“男生内向怕被小朋友笑不敢说出自己的想法,女孩子会冲得出来。”远郊区农村小学(如CQ小学)中,上海本地女生比外地女生内向胆小。上海本地生源的家庭较注重对子女行为和礼貌等方面的引导与教育,学生课堂表现更为乖巧规范;且因父母工作忙,她们多数与爷爷奶奶生活在一起,加上多数时间在家,与外界接触机会较少,因而表现较内向。外地女生大多来自农村或山区的家庭,她们的父母多从事手工劳动,对子女以“散养”为主,来到上海后,对子女仍然延续散养方式。相比之下,外地女生的性格更为独立,课堂表现更为活泼。如浦东新区与松江区的偏远学校的教师普遍认为,外地学生中女生课堂表现较好。与之形成鲜明对比的是,城区学校男生活泼好动,会积极与教师沟通互动,而且中心城核心区学校男生的课堂表现更为积极,思维更为活跃。相反,女生在课堂发言、教师互动方面表现较为被动,在数学和自然等科学类课堂上表现更为沉默。

不难发现,这种现象在一定程度上表明了学生课堂表现的性别差异与社会阶层存在一定的关联。而这一现象亦与国外的相关研究结果类似。国外有学者指出,在基础教育阶段,劳动力阶层子女相比社会中层出身的子女的性别差距明显更大;就同一性别的阶层差距而言,与男生相比,女生群体更大(King, 1987)。

(三)家庭因素初次影响流动儿童受教育过程与质量的性别差异的产生

1.流动儿童比例高的学校男生比例高的根源:“重男”观念在现实生活中的演绎

在对多数农民工家庭的调查中,我们发现了流动儿童家庭结构遭遇的现实困境,即独生子女政策与“重男”观念。虽然传统的“重男轻女”观念至今程度有所递减,“轻女”相对淡化,但现实中仍存留着“重男”迹象,只是因社会阶层、地域的不同而有不同的表现方式与程度。在对“重男”观念的理解方面,上海本地文化与外来文化存在差异。上海本地文化只呈现出对男童女童喜爱和关注程度的细微差异,相比之下,流动儿童的家庭更偏爱男孩,而且有直接的态度与行为表现,如“重视培养男孩”,甚至为执着“生男”而不惜违背计划生育政策。

上海国际化程度高,思想文化开放程度也高,普通民众“重男轻女”观念不强,但这并不能排除无意识的隐性差别(如情绪体现)。如教师CQ-Zhu所述:产房外亲属在得知诞生婴儿的性别后,面部的下意识表情凸显出亲属对男婴的偏爱。在对一位江苏籍上海教师CQ-Zhu的深入访谈中,笔者了解到,上海虽为国际化大都市,多数人认为男女平等,但仍存在一定程度的“重男”观念,这尤其体现在较年长的群体中。相比之下,流动儿童家庭多有2个以上子女,“重男轻女”观念更强,他们不仅重视男童的学习,在生活上也是加倍关心。例如,教师HD-Tie曾描述:“像我们班里的女孩子,(如果)有弟弟(也在我们学校读书),家里有点重男轻女的,每天中午吃饭学生们要带一个汤碗,那么她妈妈就让她帮弟弟洗碗,其实她就比弟弟大一岁。”

2.流动儿童家庭教育缺失或家长教育观念落后给学校教育造成困扰

通过对教师的深入访谈我们进一步了解到,绝大部分外地生源的家长受教育程度不高,他们在沪主要从事低收入的体力劳动。他们认为“教育是改变人生的唯一途径”,且将改变命运的所有期望寄托于子女教育上。但他们常常无暇关心子女在校的学习情况,也忽视了培养子女良好的生活习惯和行为规范。尽管如此,他们仍对子女的学业成绩和学校教育的效果寄予厚望。由于对子女教育的认识和理解程度不深,且因工作时间限制无精力照顾和关注子女教育过程,他们更多将学校视为理想的“托管所”。与本地生源的家庭相比,外来家庭的教育责任严重缺失。接受访谈的不少教师反馈,他们对流动儿童的个人卫生习惯、日常行为规范等问题持有一种“特殊”心理,即他们常会因为教导无效而感到懊恼和无力。如教师普遍反映“5+2=0”,即每周五天的学校教学,加上周末两天家庭教育的缺失,导致教育的整体效果为零。

流动儿童在家庭教育缺失与学校教育期望的矛盾中出现了一些心理问题,甚至出现了道德品质方面的问题。多数流动儿童的父母认为孩子在上海能受到好的教育,千辛万苦把男孩留在身边。他们的基本逻辑是:好的成绩可以就读好的学校,好的学校可以选择好的职业,从而改变体力劳动的命运。因此,他们把希望全部寄托在学校教育上,忽视了家庭教育,更没有考虑到家庭教育作为孩子初次社会化的主要影响因素对孩子成长与发展的重要作用。

在访谈中,有教师反映:因流动儿童父母受教育及认识程度不高,当子女学业成绩低时,他们会选择放弃对现有子女的“教育”与关注,重新再生育,再次寄予希望。流动群体多数承受巨大的生活压力及经济压力,他们中的不少人选择将前面所生女儿带到老家生活及受教育,而留子在沪就读。这类家庭多来自外地偏远山区,父母文化知识水平不高,观念较保守,且较少有时间与精力同子女沟通交流。这也导致他们的子女常常行为习惯不佳,且多数性格较内向,不懂得如何与人交往。教师CY-Zhang描述:“我们这很多外地来的(学生),都是山区里的。像我们班级里有个男生,爸爸认识一点字,妈妈不识字奶奶不识字,爷爷也不识字,反正都不识字,就在这里打工。有的父母不在身边,挺怪异的;还有家长比较重视他的学习,但时间都花在他学习知识(提高成绩)上了,对他那个行为习惯交流的较少。小孩子不能和其他孩子玩到一块,不知道怎么跟人家交流跟人家玩,不知道怎么去跟人家说,而且这些情况男孩子比较多,(我们)碰到的基本上是男孩子。”学校教育需要家庭教育的配合,但是多数流动儿童的家庭教育不健全,家长没有能力对子女进行教育、引导或帮辅,这就对学校教育质量造成了严重冲击,也为学校教育增添了一些难以解决的问题。

(四)教师评价的性别导向再生产“重男”观念,再次加剧性别差异

研究发现家长和教师往往通过对儿童的教育期望,来转换其对儿童能力及其表现的性别差异的认知,这会影响男女生对自身能力的认知及学业成就的自我期望,并逐步影响学生自身构建未来是否可能实现自我愿景的预知 (Dronkers & Kornder, 2014) 。也就是说,学校教育中,对性别角色认知的刻板印象及基于此的一些行为会通过学校教育的一系列环节进一步影响学生性别社会化的过程。教师对学生的认知间接影响其对学生的态度、期望以及课堂互动中对学生行为表现的评价倾向。小学教师认为男生在脑力或抽象运算上更加熟练,更有技巧性(分析、综合、假设、评价、解释和质疑)(Shepardson & Pizzini, 1992);而女生则被教师们认为在完成一项任务的技巧上更有能力(观察、仔细考量、沟通、书写、处理班级物品以及材料)(Tatar & Emmanuel, 2001)。女生通常更易被激励且谨慎尽责,但男生则更加自信且易于自我解压。例如,描述男生表现优秀的词汇有:有才能,有天赋,有灵感,似乎“只有男生才会想出独一无二的答案”(Dronkers & Kornder, 2014)。

通过课堂观察与访谈,我们进一步发现,在课堂教学互动中,教师对学生的评价通常对学生的角色意识、身份认同和课堂行为具有重要导向作用。然而,除少数教师意识到自身的评价和鼓励方式会对学生性别角色、成长发展等产生影响外,大部分教师仍认为学生课堂表现的差异仅与学生自身的性格特点、兴趣差异或家庭教育差异有关,并未意识到教师评价的性别导向对学生的身心发展与能力培养亦有重要影响。

如我们在课堂观察中发现,教师用在女生回答完问题后的评语主要有“你真棒”、“很好”、“非常好”、“好,坐下”、“你读得真好”、“非常棒”,等等;鼓励大胆发言的话主要有“不要怕,你说得很好”、“不要怕,想通了再上来说”、“你说得不是很好么?怎么不举手呢?下次胆子大一些”、“开始很好,不要紧张,后面紧张了”,等等;保护且带有鼓励性地指出问题的话主要有“这个情感很细腻的朗读,不错,有个字读错了”、“你说得真好,不过能不能合上字典,自己说呢”,等等;教师发现女生开小差,会委婉地叫起发言,以拉回其课堂注意力,比如教师开玩笑说,“朵朵不烦,两耳不闻窗外事,一心只读小说书”,走近后才发现是看报纸,因而叫起朵朵这个女孩子站起来回答问题。我们从以上种种的教师评语中发现,教师对女生的评价反馈多数停留于形式上的鼓励,通常缺少具体的有针对性的导向式鼓励,且在期望上较低,甚至仅意在鼓励女生在课堂上大胆发言、声音洪亮。少数情况下,会遇到一些出类拔萃的女生,在语文课上被教师评价有想象力和认真等。有些老师通常以“保护女生自尊心”为由,对女生较忽视,或简单一句带过,并无过多有针对性的教育或引导。然而教师在女生的行为规范上则教育较多,意在让女生保持与社会价值观和传统文化相符合的“淑女”形象,但对其责任心、能力等并无过多涉及。

在课堂观察中可以发现,相比女生,教师对男生课堂发言的评价反馈频次多且更具方向性。有积极的情感支持与鼓励,“你真不错”、“真不错宝贝”、“真聪明”(引起下面女生的不满“谁不会啊?”)、“说得真好”、“有进步了”、“不要紧张”、“贝贝今天很认真”、“贝贝今天做题真快,真乖”。有侧重方向性的表扬鼓励,如“朗读的语气有点感觉”、“表现很积极”、“你非常仔细”、“(朗读后)这只燕子挺沉稳的”、“有信心且学习一直名列前茅”、“观察得非常仔细”、“哦,很好啊,很有创意”。带有性别角色倾向的评价可以使男生更加自信地说出自己的想法,如教师会说“你很男儿豪情嘛”、“(回答完问题后)上课要认真听讲哦”。评价中带有鼓励改进式的话有“(朗读得)好,不要急,再来一遍好吗”,也有少数时候教师会简单评价“很好”、“说得真好”、“读得也真不错”、“真不错”。

由此可见,在同一课堂上,教师对学生回答问题的评价存在性别差异性。教师的性别差异评价间接强化、并再生产了男女生课堂表现的性别差异;在逐渐强化的过程中,进一步拉大了男女生课堂表现、能力培养和性别角色等方面的性别差距,并且,研究发现此种行为并未因校际差距而有所不同。

四、结论与思考

总之,学生受家庭教育的影响,初次习得传统文化赋予的性别角色的隐含意义。进入学校教育系统后,在课堂互动中,受教师态度、期望及关注的影响,他们对性别角色及行为倾向有了进一步认识,这一认识通过教师的评价及引导得到强化。

通过课堂观察与教师访谈,我们还在课堂师生互动中发现,教师在意识、态度、期望和关注等方面同样存在性别偏向。我们看到,教师受传统文化、社会价值取向等因素影响,对性别角色差异有先入为主的预期;而在学校任职后,与教研组教师的经验交流,以及课堂上与学生的互动,影响了教师对男女生的态度及期望,进而影响到课堂互动中教师的教学行为选择。教师普遍对学生的性别角色、不同性别学生的能力及课堂表现等存在一定的性别刻板印象,而教师对日常教学行为及班级管理行为中的性别偏向,又影响到了教师对学生的关注重点及行为表现。

“重视男生”这根主线连接并贯穿整个课堂互动过程中的性别差异偏向,只是呈现方式略有不同。如正向积极关注,有针对性与指向性的评价与引导,更多课堂关注,等等。当然,也有教师被动关注的因素,比如,因男生触犯纪律较多,教师在课堂中给予批评方式的关注亦较多;不过批评并非仅停留在口头及形式上,而是更有针对性的教育,教师依据学生的不同特点而规约这类男生,让其在课堂中安静下来,并愿意参与到课堂互动中。

我们发现,在课堂的师生互动中,两性差异得以再次强化。教师侧重在抽象思维、想象力、创造力、成就动机、思维反应、兴趣广泛、责任感、对挫折的忍受力等方面对男生予以评价、引导和鼓励。侧重在顺从、乖巧、安静、认真仔细、情感表达力、语言组织能力、爱面子、重自尊等方面对女生予以鼓励和引导。也就是说,在师生的课堂互动中,传统意义上的两性差异得以再一次强化并界限分明。在学校日常生活中,唯一一项教师们普遍认可的是女生“小帮手”的角色。女生常常协助教师管理班级日常琐事,教师也普遍认为女生足够认真、细心、踏实。如此种种,似乎与传统文化中的“重男”,以及“男主外女主内”等思想保持一致。

这种传统观念,上海相比其他省市较弱,上海市内学校相比郊区农村学校较弱。由此可见,若想缩小此种性别差距,尤其是流动儿童在城市就读后逐步拉大的性别差距,不仅需要学校教育(尤其是教师)的更多关注,更需要流动人口自身提升个体教育意识,有效地与学校沟通。为更好地客观呈现并探究流动儿童与本地生源的性别差距及其影响因素,这里将流动儿童与本地生源试图分开探究,未来需要进一步以互动为视角,探究流动儿童的校园融入和社会融合等问题。

李培林,李强,孙立平.(2004).中国社会分层.社会科学文献出版社,346.

张丹,范国睿. (2014). 课堂教学场域中教师关注的性别差异研究——以上海小学课堂为例.教育研究(4), 122-128.

中华人民共和国教育部. (2015). 全面深化综合改革,全面加强依法治教,加快推进教育现代化——袁贵仁部长在2015年全国教育工作会议上的讲话.http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_176/201502/183984.html.

Daniel P. Shepardson, Edward Pizzini. (1992). Gender bias in female elementary teachers’ perceptions of the scientific ability of students.ScienceEducation, 76(2), 147-153.

Ministère de l’éducation nationale. (2013).Conventioninterministérillepourl’égalitéentreslesfillesetlesgar?ons,lesfemmesetleshommesdanslesystèmeéducatif, 2013-2018.

Ministère de l’éducation nationale. (2015). http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html.

Moshe Tatar, Gina Emmanuel. (2001). Teachers’ Perceptions of Their Students’ Gender Roles.TheJournalofEducationalResearch, 94(4), 215-224.

Jaap Dronkers, Nils Kornder. (2014). Do migrant girls perform better than migrant boys? Deviant gender differences between the reading scores of 15-year-old children of migrants compared to native pupils,EducationalResearchandEvaluation:AnInternationalJournalonTheoryandPractice, 20(1), 44-66.

Jeanette Colby, Miske Witt, et al. (2000).DefiningqualityinEducation. New York: UNICEF.(6).

Ronald King. (1987). Sex and Social Class Inequalities in Education: A Re-Examination.BritishJournalofSociologyofEducation, 8(3), 287-303.

Center for social justice. (2014). Closing the divide, tackling educational inequality in England. http://www.centreforsocialjustice.org.uk/UserStorage/pdf/Pdf%20reports/Closing-the-Divide.pdf.

Zhang Dan. (2014). Le genre à l’école en Chine: représentations et pratiques des enseignants à l’école primaire —o’exemple de Shanghai, éditions Universitaires Européennes. (9). 71-75.

(责任编辑 胡 岩)

2015上海浦江人才计划“上海市随迁子女义务教育阶段学校教育质量现状、问题和对策研究——性别和社会阶层的视角”(项目编号:15PJC035)和教育部人文与社会科学青年项目(教育学)“城市小学流动儿童受教育过程性别差异的文化社会学分析”(项目编号:15YJC880123)。

10.16382/j.cnki.1000-5560.2016.01.010