我国职业学校成绩展览会的历史考察(1918—1944)

2017-01-05王江涛俞启定

王江涛 俞启定

(北京师范大学教育学部,北京 100875)

我国职业学校成绩展览会的历史考察(1918—1944)

王江涛 俞启定

(北京师范大学教育学部,北京 100875)

民国期间职业教育迅速兴起,职业学校通过举办成绩展览会的方式展示学校技能教育之成果,希望以此来争取社会之扶持,改变民众之认识。自1918年创办至抗战期间,中华职业教育社及其所创办的中华职业学校不遗余力,逐步将职业学校成绩展览会之影响由地方扩展到全国。职业学校成绩展览会的历史演变过程可划分为探索、上升、平复、高潮、衰退五个时期。成绩展览活动打破了学校与社会之间固有的一种封闭状态,在舆论宣传、民众教化、谋求社会之认同方面功不可没,对促进我国近现代职业教育快速发展具有积极的历史意义。

职业学校;成绩展览;中华职业教育社

民国时期的“职业教育”与清末民初所推行的“实业教育”一脉相承,其立意都在于打破以升学入仕为目的之传统教育,培养农、工、商等领域的各种实业人才,以达到“富国裕民”(琚鑫圭,1991),抑或“增进个人生活,助长社会经济”(朱有瓛,1992)之目的。然而,受传统科举教育之长期深刻影响,新兴的实业教育、职业教育并不为大众所认同。民国期间,职业学校开门办学,借用当时盛行的博览会方式向大众陈列学校技能教育之成绩,包括“出品”(民国时期,指生产之物品、产品)、教学用具、资料图表等多项内容,以期吸引社会关注,改变民众对职业教育之认识。带有竞争性质的职业学校成绩(或“出品”)展览会成为推动中国近代职业学校提高技能教育水平的一项重要社会活动。

一、职业学校成绩展览会的源起

19世纪中叶,欧洲科学技术飞速进步,工业革命如火如荼,人类生活发生了巨大变化。作为世界头号工业强国的英国于1851年举办了以“展示、竞争和鼓励”为目标的首届国际博览会,史称“万国博览会”。万国博览会以展览会的方式展示工业革命以来的新技术,竭力促进产品交流,张扬英国国力之强盛。在这次展览会上,教育成绩也被列入展览之列。1867年,法国巴黎世界博览会上,教育成绩受到格外关注,正式成为展览会的一个分类,此后教育成绩展览的规模日益增大。1904年,美国圣路易斯百周年纪念博览会时,教育展览已被列为第一类。且教育陈列馆处会场中心,占地五亩,为历届博览会规模之最。当时,清政府参展的教育展品曾获金奖7项,银奖6项(李爱丽,2005)。具有强大影响力的国际博览会在很大程度上刺激、带动了国内“出品”展览活动的举行,我国对教育成绩展览的重视程度也越来越高。1915年,美国旧金山巴拿马太平洋博览会时,中国已专设有教育馆,陈列从小学、中学、师范、专科到大学的教育器材、学生作品(陈占彪,2010)。实业教育成绩亦第一次参与展览,展出了罐头、鱼(渔)船、丝绸、织绣、手册、试卷等物品(陈占彪,2010)。1926年美国费城建国150周年世界博览会上,中国教育成绩展览被分为六个部分:中国教育史、孔子与中国教育、中国大学教育之一斑、中国省区教育之一斑、实业教育与中国之经济改造、中国之平民教育运动(林子勋,1976)。其中,“实业教育与中国之经济改造”的展览内容主要为“稻种、棉种、蚕业、农具之改良,畜牧事业之改进,农村生活之改善,及职业教育之进步”等。此外,还有国内女子职业学校刺绣成绩品的陈展(美国费城博览会,1926)。风靡全球的世界博览会在近代中国被称为“赛会”,比如“巴拿马赛会”就是指1915年美国旧金山之展会。因为展览会产品有评奖之举,所以,这种带有竞争性的观摩展览会,自身就含有“竞赛”“比赛”之涵义。而世界各国举办的博览会所具有的“展览观摩、比赛奖励和推广销路”功能,同样被职业教育成绩展览会所充分发挥。博览会物品多而博,而职业学校成绩展览则专注技能教育领域,但两者功用相似。

早在20世纪早期,教育成绩观摩和展示活动在国内部分地方就已有举办。1907年7月,京师督学局曾在北京召开一次“学堂成绩品展览”,其中有“高等实业刘王项陈张诸君之机器”陈列(学堂成绩品展览会,1907)。此为实业学堂成绩展览的最早记载。1909年7月,江苏教育总会召开全省学堂成绩展览会,以表扬各学堂成绩,检验教育之进步,约有五千余人参观(全省学堂成绩展览会,1909)。事实上,在1918年首次“职业学校成绩品陈列会”举办前的十年间,全国举办的省级教育展览会在江苏、上海、湖南、湖北、北京等地区已较为普及,参展学校范围基本涵盖了高、中、初各级教育,其中实业学堂成绩展览也是亮点之一。而至20世纪20年代时,职业学校成绩展览活动已在中国如火如荼地开展起来。

二、职业学校成绩展览会的历史考察

近代职业教育先驱黄炎培先生,1915年曾随农商部“游美实业团”赴美考察教育,他尤其注意了职业教育的情况。在美期间专门参观旧金山巴拿马博览会教育馆的经历,让黄炎培大开眼界。此后,黄炎培还陆续到日本、菲律宾、南洋等地考察,发现职业教育不仅盛行欧美各国,在东方国家亦呈上升之势。对世界各国的考察让黄炎培坚定了在中国进行教育改革、推行职业教育的决心,也使其毕生致力于宣传倡导职业教育及参与职业学校的办学活动。所以,最早以展览会形式来宣传推广职业教育的力量并不是源自于政府部门,而是一个民间机构——中华职业教育社(简称“中华职教社”)。中华职教社是黄炎培联络教育界、实业界知名人士,于1917年5月6日在上海发起成立的中国第一家以“推广职业教育、改良职业教育、改良普通教育,俾为适于生活之准备”为主旨的教育社团。中华职教社于次年创立了具有职业教育实验性质的“中华职业学校”,大胆开展技能教育,并广泛采用展览方式,组织地方和全国职业学校举办成绩展览活动,宣传推动新兴的职业教育。

如果按照事物由始至终的一个完整过程进行衡量,近代职业学校成绩展览会则已经历过一个起落兴衰的完整过程,其整个历史演进过程大致可划分为以下五个阶段。

(一)职业学校成绩展览之探索期(1918—1921)

中华职教社自创立后,在1918年至1921年间,借召开年会之机,连续举办多次规模不一的职业学校成绩品展览会。这些展览会集中在江苏、浙江和上海等经济发达地区,并以中华职业学校为成绩展览的大本营。

1918年5月5日,中华职教社召开第一届年会时决定举办“职业学校成绩品陈列会”。此前专门向江苏、浙江、上海等地区的职业教育类学校(包括职业学校、女子职业学校、甲乙种实业学堂、补习学校、附设职业科的普通学校及其他具有职业性质的学校)发布征集陈列成绩品的简章,规定成绩品种类包括“农作出品与农业制造品、工艺品、家事艺术品”,并要求参展各品一律配有相应的标签说明(如果是商品须注明价格以便销售)。此次展览不仅是中华职教社创立后首次开办的职业学校成绩品展览活动,也是我国职业教育史上第一次面向各级各类职业学校举办的正式展览会。展览场所借用江苏省教育会之场地,参加陈列展览的学校共27所,展品种类涉及农产、水产、金工、木工、竹工、染织、刺绣、花边及其他手工作品,“其物品之种类,几达数千件”(本社第一届年会,1918)。陈列中有多半为可销售商品,凡标明价格者,参观者可以直接任意购买或预订,因此,展览会备受关注。展览会期间还邀请教育界、实业界知名人士对陈列展品进行审查评价,充分体现出职业学校成绩展览会所具有的展示、宣传、交流、研究、竞争、评价等功能。

在1919年至1921年间,中华职教社借年会举办之机,无一例外地选择在中华职业学校举办成绩展览活动,陈列“铁工、木工、钮扣、珐琅各科制作品”(沈光烈,1937),对外出售学生制作品,以应和年会召开及中华职业学校创办之良好氛围。1920年还附设玩具展览会,并成为年会一大特色,被黄炎培称为“玩具大会”(黄炎培,1920)。当时展览会陈列物品不拘一格,为展览会增添了趣味。职业学校成绩陈列展览打通了学校与学校、学校与社会之间的交流通道。职业教育成果的展示,对职业学校学生所制出品的研究比较,激发了职业教育工作者的热情,促进了职业学校技能教育之进步。

(二)职业学校成绩展览之上升期(1922—1924)

1921年8月17日,中华职教社发起成立“全国职业学校联合会”,并提议举办全国性的职业学校出品展览会,推选黄炎培等人成立出品展览会筹办委员会。筹办委员会多次讨论后,决定在全国四大区域分年分部举行出品展览:一是以上海为集中地的东部地区;二是以天津为集中地的北部地区;三是以汉口为集中地的西部地区;四是以广州为集中地的南部地区(发起与征集,1922)。随后,在全国职业学校联合会和中华职教社的共同努力下,上海、北平和汉口分别于1922年至1924年,举办了三届全国职业学校出品展览会。自此,职业学校成绩展览会的举办范围由学校、省地级别扩大至全国。

第一届全国(东部)职业学校出品展览会于1922年2月1—7日在上海中华职业学校职工教育馆举行。展览前先向参展各省发函,附出品展览规则,并通知到各地方职业学校。展品来自江苏、浙江、安徽、直隶、山西、甘肃、福建、湖南等8省52所学校所送物件合计4625件。在贩卖活动中,最终售出展品329件,价值达1200余元(黄炎培,1922),其中江苏出品数量占到一半比例,显示出江苏职业教育之领先优势。参观人数共计10468人(潘文安,1922)。展览会之旨趣包括两点:一是展示学校在技艺学习方面的程度及进程,以引起社会之注意;二是学生制作品为教育家提供研究及改良的范本(职业学校联合会,1921)。黄炎培在展览会开幕致词中也提到展览会有两种目的:“以比较批评为正目的,销卖为副目的。”(职业学校出品展览会开幕记,1922)这说明,职业学校成绩展览会具有教育研究的性质,不同于民间以物品交易为目的的“赛会”或“集市”。职业学校参展出品之间进行的“比较”,颇具有竞争之意味,毕竟比较之后会有优劣之区分。“批评”实则是社会人士对出品的审查,是间接对职业学校技能教育水平的评判;而“销卖”也迎合了当时参观民众之实际的生活需求。鉴于当时物资匮乏,展览品物美价廉,自然会吸引众多民众参与。出品销售之比例,也可证明职业学校出品之市场价值,从一个侧面验证职业学校技能教育的真实水准。所以,无论是“比较”“批评”,还是“销卖”,都是对职业教育和职业学校办学水平的一种社会化评价。

职业学校出品是职业教育机构之产物,含有教育性质,与工厂生产的产品和市场售卖的商品有一定差异,所以评价原则和衡量标准自然要兼顾出品的教育性质和社会属性。展览会设置专门审查委员会,确定出品的两类评价标准:第一是应有教育的价值;第二是能应社会之需要(郭秉文,1922)。出品审查分为农、工、商、家事、美术五组,专门邀请各行业内专家担任此项工作。展览出品的问题集中在三方面:一是出品标签说明注解不完备,不详尽,不利于研究之用;二是美观程度需要进一步提高;三是出品有“华而不实”之嫌。

第一届全国职业学校出品展览是借职业教育发轫之势,在国内第一次举办的教育盛事,这是一个新生事物的诞生。黄炎培(1922)对此也给予了客观评价,认为出品展览为“中国破天荒”之举,尽管其存在“程度稚,影响薄,结果少”的问题,但毕竟“不能谓为无所得”,他希望“展览会之价值因其次数之多而为几何级数之增进”。

第二届全国(北部)职业学校出品展览会原定在天津举行,因时局变化于1923年8月改在北京帝王庙举行。第三届全国(西部)职业学校出品展览会不同于前两届展览会的单独举办,而是与中华职教社第七届年会同时进行。展览会于1924年5月25—29日,在湖北省汉口慈善会举行,湘、鄂、豫、秦、苏、直隶、川、京、奉、皖、晋等11个省市158个机关(其中学校111所、工商机关47家)参加展览活动,共计有6525件出品参加展览,因迟送而未及编号的展品有4000余件,总展品数量超过万件。5月26日还专为女宾开放,有万余人到会。这次展览会参观总人数达到11.5万人,日平均有2.3万人(武汉职业教育大会,1924),是民国期间参观人数最多的一次,社会反响十分强烈。

20 世纪20年代初期,北洋军阀分裂割据,社会连年处于混战之中,政府无力顾及教育事业。在此期间,由民间团体推动组织的全国职业教育出品展览会分东北西三部每年均如期举办,第四届计划在南部(包括福建、广东、广西、云南四省)举行时,因“两粤及闽均有兵事”,而不得不进行推迟(职业教育出品展览会提议展缓,1925)。事实上,此后迫于国内动荡之局势,全国范围内的出品展览会就此完结。

1922年至1924年,连续三届全国职业教育出品展览会的成功举办,将职业教育事业推到一个前所未有的历史高度。展览会的学校参与数量、出品数量、参观人数及社会影响力与日俱增。其中第三届成绩展览会为民国期间规模最大的一次,参观人数过十万人。由于地域经济教育水平之差异,东部及西部职业教育水平发达程度要略高于北部地区。第一届东部之出品展览会是历史上破天荒之举动,具有里程碑式的意义;而第三届西部之出品展览会因与年会同时召开,引来各界名流造访,社会关注程度亦最高,其影响力可见一斑。

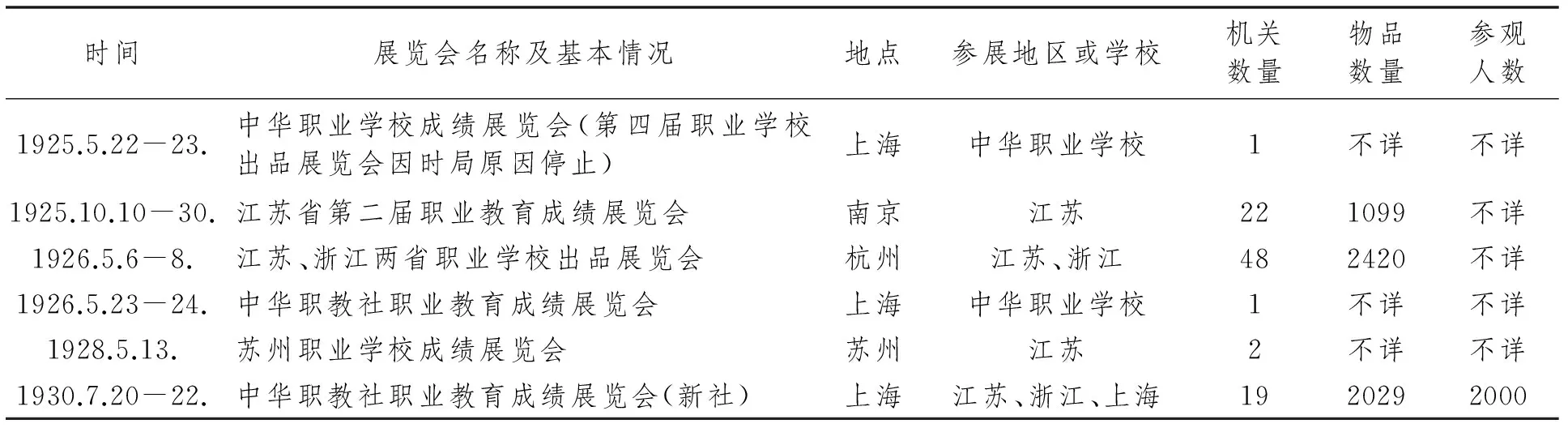

(三)职业学校成绩展览之平复期(1925—1933)

由于军阀之间战事不断,“国内战端迭起,交通阻滞”,1924年原计划在南部举行的第四届职业学校出品展览会未能如期举行,展览活动遭遇巨大阻碍,并逐渐趋于平复。当时,虽为时局及财力所困,中华职教社还是尽一己之力,借助召开社团和全国职业学校联合会年会之际,在可控制范围内,举行了几次地方性的成绩展览会,但其境况与之前全国职业学校出品展览会已无法相提并论。1926年中华职教社第九届年会决定:受制于时局之动荡,职业学校出品展览会举办时间由一年一次改为每两年一次。

表1 1925-1930年中华职业教育社举办、参与的职业学校成绩展览会

1930年7月20—22日,中华职教社在新落成的社所召开第十一届年会,同时在新社所三至五楼举行职业教育成绩展览会。这次展览会仅限中华职教社的附属、合作机关参加,参展单位有19家,展品2029件(职业教育成绩展览会出品统计,1930)。此次展会共3天,因天热之故,参观者仅2000余人,以专家、学者居多数。因此,这次展会成为一次内部展览交流会,不重比赛性质,不加审查。教育人士徐敬仁评价其“办事精密而有条理,故成绩斐然”(参观者意见,1930)。1932年中华职教社还曾借助福建省职业教育成绩展览会召开过第十二届年会。

1925年以后,全国范围的职业学校出品展览活动基本停滞,转入以江浙沪地区为主的地方展览为主,小则以校为单位,大则以省为单位。这一时期成绩展览沿袭传统,借召开年会之机,以校展或省展在浙江、江苏、福建等地继续开办,展览内容和组织形式基本固定,其规模止于省级。其主要原因在于时局动荡,尤其是1931年9月18日,日本出兵入侵我国东北,次年继而侵犯上海,战事不断升级,严重扰乱了中国职业教育前行的步伐,成绩展览不得已选择在局部地区举办。

(四)职业学校成绩展览之高潮期(1934—1937)

1934年至1937年间,由于南京国民政府对职业教育的重视程度提高,职业学校成绩展览也迎来了一段难得的短暂的繁荣时期。1934年7月,江西省职业教育成绩展览会在南昌与中华职教社第十四届社员大会同时举行。同年12月,由国民政府教育部主办的“全国职业学校及中小学劳作科成绩品展览会”正式开幕,这标志着成绩展览由“民间”举办向“官方”举办的转变。这届成绩展览会规模之大、规格之高、社会影响力之深远,远超以前任何一次展览,达到了历史上的一个最高点。

经过多年运作,因其良好的宣传效应和社会认同,新兴的成绩展览活动普遍为职业学校和社会大众所接受。南京国民政府顺势而为,于1934年12月1—12日在南京考试院举办了一次全国范围内的职业学校和中小学劳作科成绩品展览会。展览举办的目的是“互相观摩,共知策励”:一方面在参展成绩品之间进行比较借鉴,取长补短;另一方面通过展览活动督促勉励,改变国人轻视劳作的观念和习惯。展览前要求“各省市区应于9月1日以前,分别举行预备展览”。预备展览先由各地学校选择优良出品在各省市展览,然后再次评价择优后送部进行展览,所以参展展品大多为各地优秀之出品。也就是说,参展成绩品要经历三关:先由各地学校择优良出品,然后各省市预展,最后择其优秀者送至教育部正式参展。此次成绩品展览会计有30省市、1513家机构(其中职业学校169所)、29800余件产品参展。成绩品分为农艺、工艺、商业、家事、教具、其他等六大类,并细分为43类;就参展数量而言,以木工和金工物品居多(二十三年全国职业学校及中小学校劳作科成绩品展览会总评判报告,1935)。展览会于12月1日开幕,共持续12天。参观本次展览会的人数也达到十万人次(本院行审计部训令,1934)。由展览会评判委员对职业学校选送出品进行审查评价,分初审和复审两个环节:初审时,择选出优良之出品进行标识,复审时由评判成员共同审查(全国劳展第十一日,1934)。评判结果汇总成《二十三年举办全国职业学校及中小学校劳作科成绩品展览会总评判报告》,由教育部专门刊发。该报告认为“各省市职业学校出品,大都能切于实用,且与实际商品,无甚差别”,并对职业学校农业科、机械科、土木科、染织科、应用化学科、商科、缝纫刺绣科等成绩分别给予细致评判。

1937年5月6—9日,中华职教社在立社20周年纪念会之际,在中华职业学校再次举办江苏、浙江、上海三省市职业教育成绩展览会,“以期共同探讨,相互观摩,益求职业教育之精进”(周佛海,1937)。这次展览会共有42所学校参展,展品3200余件,参观人数近万人(苏浙沪三省市职业教育成绩展览会,1937)。此次展览也是中华职教社最后一次举办的成绩展览活动。随后抗战全面爆发,职业学校成绩展览活动难以继续。

(五)职业学校成绩展览之衰退期(1938—1944)

“七·七”事变后抗战全面爆发,中华职业学校在战争中被炸毁,办学难以为继,后于1938年9月在重庆建立中华职业学校重庆分校。战时物质匮乏,经费和人员资源极为有限,无论是单个职业学校,还是某一地区,组织成绩展览的条件均大不如前。仅在大后方国统区国民教育劳作展中,偶尔可见职业学校之身影,如四川省科学馆于1942年11月12日曾在成都举办过一次中小学师范及职业学校之劳作成绩展,职业学校仅有一校参加(幼桥,1942)。

抗战胜利前,全国职业学校规模基本恢复至战前水平。中华职业学校重庆分校也取得不俗的办学成绩。1944年2月,在重庆第十七届国货产品展销会上,重庆分校参展产品有300多件,分金工、木工、藤竹、农林水产、染织、化学工艺、女子工艺等七大类,其中金工部许多仿制的金工工具“已达外洋产品的水准”。此外,诸如木工部的家具、藤竹中的精巧手工艺品、染织部的中国传统制品和女红产品,皆以其玲珑精巧而引起社会广泛称赞(方哲新,1944)。抗战时期,学校维持正常教学已属不易,举办职业学校成绩展览会更是成为奢侈之举,因此,成绩展览活动基本上名存实亡。

三、职业学校成绩展览会的特点及评价

职业学校成绩展览会在当时是个新鲜事物,其主要作用在于打破学校与社会之间固有的一种封闭状态。我国学校教育往往自成一统,学校不了解社会需求,学生不知晓社会生态,学校和社会之间互不沟通,社会民众也不知学校在做什么,双方存在着误会与隔阂。民国期间,受美国“学校即社会,教育即生活”教育思潮的影响,教育面向社会开放宣传。借鉴博览会方式,创办职业学校出品或成绩展览活动,使学校与社会之间有了互相交流的平台,民众得以知晓职业学校学生的技能学习状况,转而帮助支持学校发展。展览会通常会聘请专家和社会知名人士来评点不同学校的展品,成绩如何,各校自己也看得出来。不同学校在无形的竞争中相互鼓励,谋取共同的进步(程天放,1930)。

在黄炎培看来,展览会从一个“无目的、无宗旨”“大家借以发表意见而已”的活动,发展到后来“要定下目的,划好范围”,总算是在不断进步(北京帝王庙之两展览会,1923)。职业学校成绩展览会的发展演变过程,表现出两个突出的特点:

一是成绩展览的地区范围多样化。历届职业学校成绩展览会举办的区域范围大小不一,不仅有全国范围内的,也有省市地方的,还有一校的。所以,江恒源(1933)曾在纪念中华职教社建立十六周年时,对已经举办的各种成绩展览会进行简要分类:“以范围言,有属于一校一地者,有属于全国若干省区者;以性质言,有属于制作者,有于制作品外兼及行政图表者;以举行时间言,有与年会同时者,有不同时者。”就范围来看,中华职业学校显然是其中典范,但凡中华职教社年会安排有出品展览之事务,中华职业学校必是首选。当然,还有其他职业学校曾单独举办展览会。比如,福建省立龙溪职业中学为纪念建校四周年,曾于1933年3月10日在漳州该校内召开第一届成绩展览会(龙溪职中将开成绩展览会,1933)。就举办地区来看,职业学校成绩展览会主要集中在浙江、江苏、上海等地,从1918年第一次在上海中华职业学校创办出品展览活动始,至1922年第一届全国(东部)职业学校出品展览会时,一直集中在上海地区。此后,出品展览地点也以浙江、江苏居多,这与两江地区“滨海傍江”,“民物繁庶,风气早开”不无关系。可以说,江浙地区不仅为我国职业教育发源之地,还是职业教育改革的创新之地。以全国为范围者,当属1922年至1924年连续三年分别在东部上海、北部北京、西部武汉举办的全国职业教育成绩展览会最为典型。1934年“全国职业学校及中小学校劳作科成绩品展览会”是近代历史上规模最大的一次成绩展览,此后,全国性的成绩展览成为历史之绝唱。

二是成绩展览往往与职业教育会议一同举办。成绩展览活动所具有的宣传鼓动作用,对社会认同度不高的职业教育的推广甚为实用。出品陈列,学校借鉴,优劣比较,专家评价,整个展览活动聚焦各方人士,为会场营造出奋进向上的氛围,坚定了职业教育鼓动者之信心。职业学校成绩展览的始创者中华职教社,及全国职业学校联合会等社会教育团体在召开年会之际,往往会举办职业学校成绩展览,以渲染气氛,鼓舞士气。中华职教社从1918年建立起至1930年期间,共召开十一次年会,除了第五次、第六次年会与当年举办的全国第一届(上海)和第二届(北平)出品展览会不是同一时间举办外,其他九次均在同一时段举办。1934年教育部在举办“全国职业学校及中小学劳作科成绩品展览会”期间,特别召集各省市教育行政机关主管职业教育的人员,并函请全国经济委员会、实业部、交通部、全国学术工作咨询处各派代表,召开了“全国职业教育会议”,计有江苏、浙江、上海、北平等30个省市代表和教育部聘请专家计60余人与会,最后共议决职业教育议案14件(谢长法,2011)。从经济性和效率角度来考虑,教育年会和展览会“两会联开”的方式,是在职业教育发轫之初,实力不济窘境下的首选之举。成绩展览会即便在动荡之年代,在频繁的战事干扰下,始终坚持举办,为促进我国职业教育的发展提供了宝贵经验。

据不完全统计,从1918年至1937年,以中华职教社、全国职业学校联合会名义正式举办的职业学校成绩展览会达到十余次。这为民国期间的职业教育提供了源源不断的动力,这股来自民间的、顽强的教育力量最终推动民国政府确定了职业教育在1922年“壬戌学制”中的历史地位,改变了政府对发展职业教育的态度。成绩展览活动也成为政府当局检验各级教育成绩的一项主要的社会评价方法,具有代表性的事件是1934年南京国民政府举办了我国历史上唯一的一次规模空前的全国范围内的成绩品展览会。在中国现代化进程的历史洪流裹挟之下,职业学校成绩展览会的出现可以说是职业教育在其发展历程中不得已的一种自我生存和救赎行为。成绩展览活动受经济社会政治时势之影响,顺应着职业教育与职业学校的产生和发展,从无到有、从小到大,借助民间力量和政治运动,挑战传统世俗文化之压抑,推动了现代技能教育的发展。在不同时期,众多职业教育领域的有识之士,力求通过职业技术教育推动国家经济增长和教育进步。在舆论宣传方面,展览活动组织方拥有一定的社会资源动员力量,甚至可调动社会名流人士乃至国家政府部门之关注,在舆论宣传、民众教化、谋求社会之认同方面功不可没。

当然,我国职业学校成绩展览的历史贡献尽管值得肯定,但是也存在着明显的局限。从其整个历史演变过程来看,这种排场盛大、热闹非凡,更热衷于表象宣传的社会化活动,对改变职业教育社会地位低下、民众认同度不高的作用是十分有限的。毕竟职业教育发达的根本在于遵循其自身的运行规律,与经济产业紧密结合,同时需要行业企业与教育部门密切配合,共同做好技能教育的持续改进。

北京帝王庙之两展览会.(1923-8-29).申报,7.

本社第一届年会纪事.(1918).教育与职业,7,2.

本院行审计部训令:第三一五号(二十三年十一月二十七日).(1934).监察院公报,25,223-224.

参观者意见.(1930).教育与职业,116,126.

陈占彪.(2010).清末民初万国博览会亲历记.北京:商务印书馆,239,282.

程天放.(1930).为什么举行教育展览.安徽教育行政周刊,3(1),2-3.

二十三年全国职业学校及中小学校劳作科成绩品展览会总评判报告.(1935).福建教育,4,325-326.

发起与征集.(1922).教育与职业,34,8.

方哲新.(1944).重庆第十七届国货产品展览会见闻.东方杂志,第40卷9号.转引自:邬蓉华.(1999).

郭秉文.(1922).第一届职业学校出品展览会审查委员会报告书.教育与职业,34,25.

黄炎培.(1920).十一次中华职业教育社大会追记,转引自:中华职业教育社.(1994).黄炎培教育文集(第二卷).北京:中国文史出版社,493.

黄炎培.(1922).第一届职业学校出品展览会之所得.教育与职业,34,1-2,7.

江恒源.(1933).十六年来之中华职业教育社.教育与职业,146,414.

李爱丽.(2005).晚清美籍税务司研究:以粤海关为中心.天津:天津古籍出版社,288-289.

龙溪职中将开成绩展览会.(1933).教育与职业,145,374.

琚鑫圭.(1991).学制演变·中国近代教育史资料汇编.上海:上海教育出版社,473.

林子勋.(1976).中国留学教育史(1847-1975年).台湾:台北华冈出版有限公司,315-316.

美国费城博览会中国教育展览报告.(1926).新教育评论,20,20.

潘文安.(1922).批评:导言.教育与职业,1922,34,49-52.

全省学堂成绩展览会纪略.(1909-7-26).申报,第13101号,18.

全国劳展第十一日.(1934-12-12).申报,14.

沈光烈.(1937).二十年来之中华职业教育社.教育杂志,5,21.

苏浙沪三省市职业教育成绩展览会.(1937).教育与职业,186,525-530.

武汉职业教育大会纪要.(1924).教育与职业,51-60,379-380.

邬蓉华.(1999).抗日战争时期国统区大后方职业教育的发展.四川师范大学硕士论文,34.

谢长法.(2011).中国职业教育史.山西:山西教育出版社,203.

学堂成绩品展览会开会北京.(1907-8-20).申报,第12413号,1224.

幼桥.(1942).参观劳作成绩展览以后.国民教育指导月刊(成都),1(12),5.

职业学校出品展览会开幕记.(1922-2-2).申报,16.

职业学校联合会第一届职业学校出品展览会(十年九月二十三四日筹办委员会议决).(1921).教育与职业,29,7-8.

职业教育成绩展览会出品统计.(1930).教育与职业,116,125-126.

职业教育出品展览会提议展缓.(1925).教育与职业,60-70,215.

周佛海.(1937).江苏省教育厅训令:第六四一号(中华民国二十六年三月).江苏省政府公报,2543,6.

朱有瓛.(1992).中国近代学制史料·第三辑(下册).上海:华东师范大学出版社,195.

(责任编辑 胡 岩)