刘裕北伐后秦与士族文人的转变

2017-01-04孙淑娟

孙淑娟

(山东师范大学 文学院,山东 济南 250014)

历史研究

刘裕北伐后秦与士族文人的转变

孙淑娟

(山东师范大学 文学院,山东 济南 250014)

北伐后秦,是刘裕代晋建宋的最后准备,除却建构取信朝野的疆场功勋以外,刘裕在文化层面上也为禅代做了诸多准备。研究者多从军事与政治的层面加以关注,而对于其在文化层面的影响则鲜有论及。历经北伐后秦,士族文人逐渐由门阀政治的操控者演变成了皇权政治的臣服者,同时也由文化的主导者转变成了皇权体制下的御用文人,士风与文风随之发生了明显的变化。士族文人是晋宋之际文化发展的主要代表,其士风与文风的转变体现了晋宋政治文化变革的基本规律,也预示了刘宋乃至整个文人士大夫的基本走向。

北伐后秦;士族文人;士风;文风

义熙十二年(公元416年),刘裕率军北讨,一举消灭后秦,收复洛阳和关中的大片领土,取得了东晋渡江以来无人能及的疆场功勋,也为晋宋禅代作好了最后的准备。在这一过程中,刘裕为物色“造宋”的可用之才,积极改善与士族①本文所论的士族主要指的是高级士族,也称为文化士族。王永平先生曾论:“所谓高级士族,往往又称为文化士族,其他则被称为将门、次门等等,皆有轻视之意。”见王永平:《论宋武帝刘裕之文化素养及其文化倾向》,《史学月刊》,2009年第2期。陈寅恪先生也用“文化士族”指称高级士族:“刘裕、萧道成、萧衍的先后称帝,表示晋朝由中州一流文化士族所独占的皇权,到南朝转入了次等士族即拥有武力的淮北流民集团之手。”见万绳楠整理:《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,贵阳:贵州人民出版社,2012年版,第110页。文人的关系,大力笼络士族文人为其所用,并在行军作战中多次组织文人赋诗明志,重新恢复了皇权文学的干预与控制,对士族文人产生了深远的影响。本文拟以北伐后秦为中心,揭示士族文人在政局动荡中士风与文风所发生的深刻变化。

一、北伐后秦与刘裕与士族文人关系的转折

门阀政治格局下,文化修养是士族文人标榜门第、评价人物的重要标准,而刘裕出身于北府兵武力集团,史载其“本无学术”、“行为粗鄙”,在文化层面上与“中州一流文化士族”存有悬殊的差别,难以得到士族文人的认同与支持,就算有文化士族因为政治的权益而表示趋附,在当时也会受到舆论的贬抑。《宋书·列传十二》曾对趋附刘裕的谢景仁、褚叔度等人做出过评价:

高祖虽累叶江南,楚言未变,雅道风流,无闻焉尔。凡此诸子,并前代名家,莫不望尘请职,负羁先路,将由庇民之道邪。②(南朝齐)沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年版,第506页。

文化士族对刘裕的趋附,被评价为“将由庇民之道邪”,可见当时舆论的嘲讽与谴责。由此,刘裕与士族的关系一度比较紧张,充满了压制与杀戮。刘裕举义旗讨伐桓玄之初,文化士族对桓玄“尽心伏事,臣主之分定矣”,而刘裕则是“众无一旅”、“盛流皆不与相知”。刘裕推翻桓玄的统治,同时也消灭了围绕在桓玄身边的王愉、王绥父子及殷仲文等门阀名士。此后,以刘裕为首的北府兵武力集团掌控朝政,但很多名门望族宁愿选择投靠文化修养较高但地位略低的“亚相”刘毅,也不愿投靠地位居高而文化修养低下的刘裕,刘毅当时出现了“当世莫不辐辏”、“朝野莫不归附”的情况*《宋书·张邵传》记载:“刘毅为亚相,爱才好士,当世莫不辐辏。”(第1393页)又《宋书·郑鲜之传》记载:“外甥刘毅,权重当时,朝野莫不归附。”(第1695页),以至于刘毅据此与刘裕分庭抗礼。义熙八年(公元412年)刘毅兵败自缢,与其“深相凭结”的谢混、郗僧施等名士也皆被刘裕诛杀。

然则,政权可以“居马上得之”,但不可以“马上治之”。在政权的争夺过程中,刘裕可以对文化士人大肆残杀,但刘宋新政权的建构则必须要获得文化士人的支持与认同。田余庆先生对此曾有过精到的论述:“刘裕在逐桓玄、灭卢循,‘兴复’东晋以后,为了造宋,还必须建立起对北敌的疆场功勋,求取信于朝野,并于其中物色可以随同 ‘造宋’ 的人物,才可以逐步完成晋宋禅代的准备。”*田余庆:《东晋门阀政治》,北京:北京大学出版社,2012年版,第300页。刘裕军功显赫,其身边不乏军事良将,“物色可以随同 ‘造宋’的人物”主要指的是经国治世的文化人才。刘裕掌权后,士族子弟政治地位大不如从前,但在朝政礼仪及文化方面依然独占优势,诚如王伊同先生所论:“贵游子弟,早岁登朝,习练典章,晓谙故事,有不可及者。”*王伊同:《五朝门第》,南京:金陵大学中国文化研究所,1943年版,第50页。寒门子弟的成长需要一定的时间与历练,而文化士族则通晓朝政,具有丰富的执政经验,对新政权的建构具有无可取代的社会作用与影响。就北伐之际刘裕身边的士人来看,共同举事之人已经所剩无几,何无忌战死,孟昶“仰药而死”,而刘毅、诸葛长民因有异志则都已被刘裕除掉。刘裕堪用之心腹,唯刘穆之一人。北伐前夕,张邵便就人才问题提醒过刘裕:“人生危脆,必当远虑,穆之若邂逅不幸,谁可代之?尊业如此,苟有不讳,事将如何?”*⑤⑦(南朝齐)沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年版,第1394页,第36页,第36页,第1394页。由此可见,不管是从刘裕身边的人才布局来看,还是从文化士族的价值来看,刘裕新政权的建构都需要对士族文人加以笼络。由此,北伐后秦作为刘裕代晋建宋的最后准备,不仅是一场军事行动,同时也是延揽人才的文化行动。

为号召文化士族参与到北伐中来,刘裕赋予了北伐后秦以浓重的道德色彩。《宋书·武帝纪》云:

公受中外都督及司州,并辞大司马琅邪王礼敬,朝议从之。公欲以义声怀远,奉琅邪王北伐。⑤

《晋书·恭帝纪》对此事亦有记载:

刘裕之北征也 ,帝上疏 ,请师所莅 ,启行戎路 ,修敬山陵。朝廷从之 ,乃与裕俱发。*(唐)房玄龄等:《晋书》,北京:中华书局,1974年版,第268页。

虽然就当时的形势来说,北伐后秦是刘裕称帝的最后准备,但刘裕却“奉琅琊王北伐”,将北伐打造成为东晋收复故土、修敬山陵的军事活动。《宋书·谢景仁传》曾云:“大司马琅邪王,天子母弟,属当储副,高祖深以根本为忧”⑦。刘裕以司马德文为自己称帝的根本之忧,但为了“以义声怀远”,却仍然坚持奉琅琊王北伐。对外来说,刘裕“以义声怀远”是为了获得后秦汉民族的支持,后秦主要为羌族所治,汉族民众渴望得到汉室的统一。对内来讲,刘裕“以义声怀远”也是为了提高自身的道德声望,增强战争的号召力与影响力,借此广泛笼络文化士族参与其中。

就文化士族来讲,至北伐后秦之际,东晋内部已经没有其他的力量可以投靠,他们曾经寄希望的门阀士族代表与文化修养较高的寒门士族代表,都已经被铲除,只有投靠刘裕才能在新的政治形势下继续保持家族的权势与地位。此外,收复旧山河、修敬晋王室帝陵为东晋历代有志之士的共同心愿。刘裕北伐之举,打破了文人偏安一隅的政治心态,再次鼓舞了士族文人对功业的追求。因此,众多文化士人参与到北伐后秦的战争中,并且大力表现忠心与才干,对刘裕的投靠终于蔚成风气。而刘裕也借机延揽各类人才为其所用,进而为新政权的建构做好人才的准备。

要之,由于当时的社会情形及战争的价值,北伐后秦成为了刘裕与文化士族关系的重要转折点,由以往的杀戮与压制转变为合作与支持,促进了晋宋政权的更迭。在此过程中,文化士族逐步从门阀政治的格局中走了出来,开始以新的姿态面对刘裕新政权的诞生,士风与文风随之发生了深刻的转变。

二、北伐后秦与士族文人士风的转变

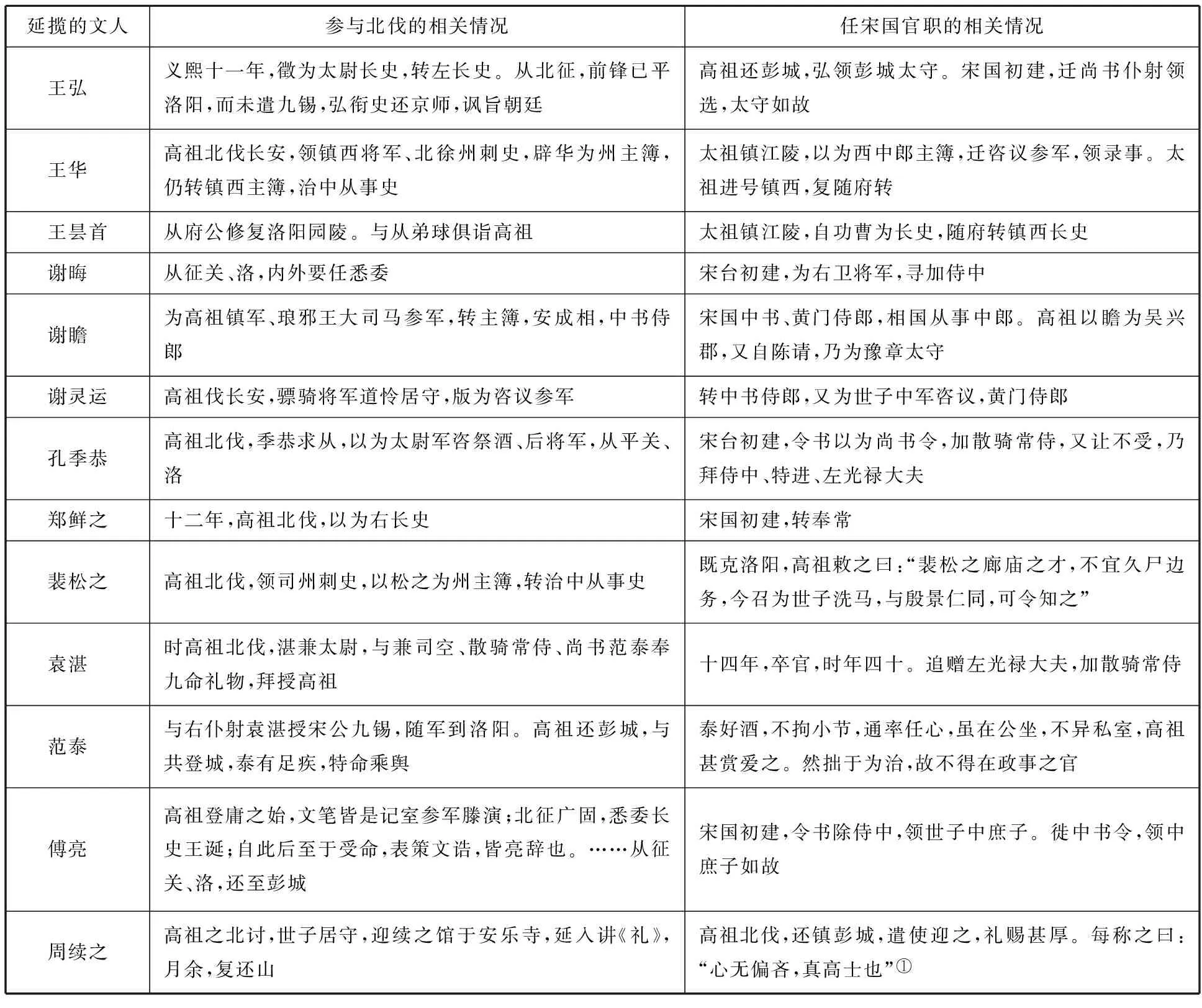

根据《宋书》各本传的记载,兹举北伐后秦时期刘裕重用或延揽的文化士人代表及担任宋国官职的情况如下:

延揽的文人参与北伐的相关情况任宋国官职的相关情况王弘义熙十一年,徵为太尉长史,转左长史。从北征,前锋已平洛阳,而未遣九锡,弘衔史还京师,讽旨朝廷高祖还彭城,弘领彭城太守。宋国初建,迁尚书仆射领选,太守如故王华高祖北伐长安,领镇西将军、北徐州刺史,辟华为州主簿,仍转镇西主簿,治中从事史太祖镇江陵,以为西中郎主簿,迁咨议参军,领录事。太祖进号镇西,复随府转王昙首从府公修复洛阳园陵。与从弟球俱诣高祖太祖镇江陵,自功曹为长史,随府转镇西长史谢晦从征关、洛,内外要任悉委宋台初建,为右卫将军,寻加侍中谢瞻为高祖镇军、琅邪王大司马参军,转主簿,安成相,中书侍郎宋国中书、黄门侍郎,相国从事中郎。高祖以瞻为吴兴郡,又自陈请,乃为豫章太守谢灵运高祖伐长安,骠骑将军道怜居守,版为咨议参军转中书侍郎,又为世子中军咨议,黄门侍郎孔季恭高祖北伐,季恭求从,以为太尉军咨祭酒、后将军,从平关、洛宋台初建,令书以为尚书令,加散骑常侍,又让不受,乃拜侍中、特进、左光禄大夫郑鲜之十二年,高祖北伐,以为右长史宋国初建,转奉常裴松之高祖北伐,领司州刺史,以松之为州主簿,转治中从事史既克洛阳,高祖敕之曰:“裴松之廊庙之才,不宜久尸边务,今召为世子洗马,与殷景仁同,可令知之”袁湛时高祖北伐,湛兼太尉,与兼司空、散骑常侍、尚书范泰奉九命礼物,拜授高祖十四年,卒官,时年四十。追赠左光禄大夫,加散骑常侍范泰与右仆射袁湛授宋公九锡,随军到洛阳。高祖还彭城,与共登城,泰有足疾,特命乘舆泰好酒,不拘小节,通率任心,虽在公坐,不异私室,高祖甚赏爱之。然拙于为治,故不得在政事之官傅亮高祖登庸之始,文笔皆是记室参军滕演;北征广固,悉委长史王诞;自此后至于受命,表策文诰,皆亮辞也。……从征关、洛,还至彭城宋国初建,令书除侍中,领世子中庶子。徙中书令,领中庶子如故周续之高祖之北讨,世子居守,迎续之馆于安乐寺,延入讲《礼》,月余,复还山高祖北伐,还镇彭城,遣使迎之,礼赐甚厚。每称之曰:“心无偏吝,真高士也”①

①表格内容参见《宋书》各本传的记载。

考察以上表格可知:第一,刘裕延揽文化士人的范围空前广泛,既求士于朝,重用王氏、谢氏等门阀士族。又求贤于野,大力征召裴松之、周续之等寒门文人与隐逸名士,打破了以门第为主要依据的人才选拔制度,门阀士族、次等士族、寒门之人及隐逸名士都可以获得进入新政权的机会,“士庶”之间不再有难以逾越的鸿沟。文化士族虽然是刘裕笼络的重要对象,但却不是唯一的对象。第二,相较与门第与玄学清望,刘裕更看重文化士人的才干与忠心。徐羡之“起布衣,又无术学”,但“直以志力局度,一旦居廊庙,朝野推服,咸谓有宰臣之望”,并且也深能领会刘裕的心意,最初在朝士多劝谏刘裕北伐时,唯有徐羡之认为刘裕对此“寝食不忘,意量乖殊”,朝士不可轻豫,深谙刘裕心意。在刘穆之去世后,徐羡之接替了刘穆之的要害位置:“为吏部尚书、建威将军、丹阳尹,总知留任,甲仗二十人出入。”*(南朝齐)沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年版,第1330页。在士族文人中,刘裕对谢晦“深加爱赏,群僚莫及”,其原因也是在于谢晦的才干与忠心。《宋书》本传记载:“(晦)于车中一鉴讯牒,催促便下。相府多事,狱繁殷积,晦随问酬辩,曾无违谬”,并且能够舍命劝谏刘裕:“天下可无晦,不可无公,晦死何有!”*③(南朝齐)沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年版,第1347页,第1678页。谢晦是士族文人中难得的政治人才,对刘裕的忠心亦非一般士族可比,是刘裕顾命大臣中唯一的门阀士族子弟。得到重用的其他士族文人,亦大多具有才干与能力,王弘“博练治体,留心庶事,斟酌时宜,每存优允”,王昙首“沈毅有气度,宰相才也”,袁湛“莅政和理,为吏民所称”。与此相左,仅具有门第与玄学清望的士族文人,则难以得到重用。如范泰,刘裕对其“甚赏爱之”,但因为他“拙于为治”,依然是“不得在政事之官”,谢灵运“文章之美,江左莫逮”,自认为才能“宜参权要”,但其性格偏激,屡遭大臣弹劾,朝廷对其也只是以文义处之。此外,颇为值得注意的是,刘裕对裴松之、周续之等经学人才也甚为看重,着力延揽,是士人队伍新变的重要征兆。

刘裕虽然热衷于对文化士族的笼络,但要建构的是皇权政治,不再是“皇帝与门阀,共天下”的门阀政治。刘裕的择人策略保留了文化士族进取的机会,但却取消了门阀士族依靠门第便可“平流进取,坐至公卿”的政治特权,弱化了玄学意识形态对政治作风的影响,同时也宣告了政治权力新一轮的分配。这对士族文人产生了极为强烈的影响,士风为之发生了明显的改变。

首先,以王氏、谢氏为代表,大量的士族文人不惮远役,纷纷参与到北伐后秦的军事活动中,较之渡江以后的清闲放荡、不问政务、不愿担任武职,有了明显的改观。祝总斌先生曾对东晋高级士族有过精辟的论述:“高级士族凭门第而不必靠才干就可仕进、升迁。在此制度腐蚀下,他们当中相当一部分人日益沉溺于清闲、放荡生话,而不关心封建统治事务,甚至拒绝担任某些事务烦杂辛苦的官职,特别是武职,因而政治、军事才越来越削弱。”*祝总斌:《试论东晋后期高级士族之没落及桓玄代晋之性质》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),1985年第3期。至北伐后秦之际,众多士族文人则能够放下自身的门第,不辞辛苦,随军出征,并且有的士族文人还借此机会脱颖而出。王华“领镇西将军”,王弘、郑鲜之分别为刘裕的左右长史,皆任军中要职。谢晦掌管北伐中的“内外要任”,并且“屡随征战,颇识机变”,甚为刘裕欣赏。这种种迹象表明,文化士族逐渐从门阀政治的格局中走了出来,渐渐摆脱了“居官无官官之事,处事无事事之心”旷达风流的政治姿态,开始放下门第的优越感,以新的姿态在权力舞台上角逐。刘裕对于士族文人的这一转变甚为看重,对参与北伐的王昙首、王球兄弟大加赞誉:“此君并膏梁盛德,乃能屈志戎旅”③,欣赏之情,不言而喻。反之,对于庾登之“以母老求郡”,找借口不参加北伐,则大怒,除其吏名*《宋书·庾登之传》记载:“义熙十二年,高祖北伐,登之击节驱驰,退告刘穆之,以母老求郡。于是士庶咸惮远役,而登之二三其心,高祖大怒,除吏名。”(第1515页)。由此,大量的士族文人放下了门第的优越感,不辞辛苦,随军出征,展示出了新的政治风貌。刘宋建立后,很多 “屈志戎旅”的文化士族都得到了刘裕的重用,像谢晦、王弘、王昙首等都成为了刘宋之重臣。

其次,文化士族对刘裕建构的政权表示出了柔顺与臣服,与渡江以来对皇权的控制与凌驾发生了明显的转变。东晋政权主要依靠门阀士族才得以渡江延续,由此建构了皇帝垂拱而士族执政的门阀政治格局,士族对皇权不需要臣服,反而有一种明显的优越感。刘裕凭借军功而取天下,其政治地位的确立主要依靠的是拥有武力的淮北流民集团,他所要建构的是“皇帝独尊”的皇权政治,文化士族不再是朝政的掌控者,君臣之间也不复是往昔君弱臣强的关系,而是要重申“尊主卑臣之义”。赵翼曾论述南朝重用寒人的原因:“其时高门大族,门户已成,令仆三司,可安流平进,不屑竭智尽心,以邀恩宠,且风流相尚,罕以物务关怀。人遂不能藉以集事,于是不得不用寒人。”*(清)赵翼:《廿二史札记》,北京:中华书局,1974年版,第154页。赵翼此论,虽然意在阐释寒人得到重用的原因,但同时也说明了文化士族所面临的问题。文化士族只有放下门第的优越感,“竭智尽心,以邀恩宠”,对皇权表示臣服与柔顺,方可得到重用。文化士族对此亦有清晰的认识,谢澹便曾趁醉对刘裕说过:“陛下用群臣,但须委屈顺者乃见贵,汲黯之徒无用也。”*(唐)李延寿:《南史》,北京:中华书局,1975年版,第527页。北伐后秦的过程中,很多操控门阀政治的轴心家族子弟,转变成了皇权政治的歌颂者与臣服者,甚至有的还尽心促成代晋造宋之事。如王弘,据《宋书·王弘传》记载:

义熙十一年,征为太尉长史,转左长史。从北征,前锋已平洛阳,而未遣九锡,弘衔使还京师,讽旨朝廷。时刘穆之掌留任,而旨反从北来,穆之愧惧,发病遂卒。而高祖还彭城,弘领彭城太守。*③⑦⑧(南朝齐)沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年版,第1312页,第2302页,第1532页,第1678页。

前锋已平洛阳,而未遣九锡,王弘便“衔史还京师,讽旨朝廷”,其对刘裕的效忠,令刘裕的心腹刘穆之甚为愧疚,以致发病身亡。谢晦更是以刘裕之心腹而自居,在刘裕举办文人集会时,怕刘裕出丑,代其在众人之前作诗并对其加以歌颂。《南史·谢晦传》云:

帝于彭城大会,命纸笔赋诗,晦恐帝有失,起谏帝,即代作曰:“先荡临淄秽,却清河洛尘,华阳有逸骥,桃林无伏轮”。于是群臣并作。*(唐)李延寿:《南史》,北京:中华书局,1975年版,第527页。

其他士族亦多有效忠的表现,如范泰,奉旨“拜刘裕九锡”,随军至洛阳,“泰议受使未毕,不拜晋帝陵”,认为刘裕受使的仪式没有完成,不能先拜晋室帝陵,对晋室与刘裕的不同态度于此分明可见。至此,曾经门阀政治的主导者,多转变成了皇权复兴的拥护者与臣服者。这也是刘裕“主威独运”、“权不外假”③的重要体现。

三、北伐后秦与士族文人文风的转变

揆之史传,义熙十二年北伐之前,刘裕从未组织过文人雅集,然而自北伐开始以后,则相继举行了至少四次规模盛大的文学雅集*罗建伦:《宋武帝刘裕文学雅集略考》,《中国文学研究》,2012年第4期。罗建伦文章对刘裕举办的文学雅集做过考证,着眼于刘裕对整个文化建设的倡导加以论述,并未结合北伐后秦这一历史事件。刘裕的四次文学雅集,都是在北伐以后组织的,本文结合具体的历史背景,加以简单罗列,侧重论述其对文化士族产生的影响。。

第一次是彭城会诗。义熙十二年(公元416年)八月,刘裕“率大众发京师”,九月“次于彭城”,十月,王镇恶带领前锋攻克洛阳。刘裕战事告捷,在彭城宴集群僚,自掌权以来,首次组织文人进行大规模的诗赋创作*《南史·谢晦传》有所记载,具体材料见前文谢晦代刘裕作诗部分所引。。留存的相关作品有明确记载的仅谢晦《彭城会诗》一首。此外,谢灵运曾“奉使慰劳高祖于彭城”,其长篇巨著《撰征赋》与诗歌《彭城宫中直感岁暮诗》亦作于这一时期,但是否为参加集会而作,已不得而知。

第二次为游张良庙赋诗。李善注谢瞻《张子房诗》云:

王俭《七志》曰:“高祖游张良庙,并命僚佐赋诗,瞻之所造,冠于一时。*(南朝梁)萧统编,(唐)李善注:《文选》,上海:上海古籍出版社,1986年版,第998页。

义熙十三年,刘裕亲率大军离开彭城,继续北讨长安,途经留城,游览张良庙,刘裕“抚迹怀人,慨然永叹”,下令整修神庙,并且再次组织文人吟诗作颂。留存的相关诗歌主要有谢瞻的《张子房诗》与郑鲜之的《行经张子房庙诗》。

第三次为彭城戏马台送别孔季恭赋诗。《宋书·孔季恭传》云:

宋台初建,令书以为尚书令,加散骑常侍,又让不受,乃拜侍中、特进、左光禄大夫。辞事东归,高祖饯之戏马台,百僚咸赋诗以述其美。⑦

义熙十四年九月,刘裕北伐功成,宋台初建,而孔季恭则“辞事东归”,恰逢九月九日重阳佳节,刘裕在戏马台举行了规模空前盛大文学雅集为孔季恭饯行,“百僚咸赋诗以述其美”。关于王昙首是否参加此次集会,学界尚存争议,本文在此略作考证。《宋书·王昙首传》云:

行至彭城,高祖大会戏马台,豫坐者皆赋诗;昙首文先成,高祖览读,因问弘曰:“卿弟何如卿?”弘答曰:“若但如民,门户何寄。”高祖大笑。⑧

有不少学者认为此条材料应发生在义熙十二年的彭城会诗活动中,本文认为此事应发生义熙十四年送别孔季恭的赋诗活动中。首先,彭城会诗中,谢晦恐刘裕有失,先代其作诗,而后群臣并作,王昙首应无“文先成”之说。其次,根据《水经注·获水》对戏马台的记载:

义熙十二年,霖雨骤澍,汳水暴长,城遂崩坏。冠军将军,彭城刘公之子也。登更筑之,悉以砖垒,宏壮坚峻,楼橹赫奕,南北所无。*陈桥驿:《水经注校证》,北京:中华书局,2007年版,第562页。

义熙十二年,刘裕路经彭城时,戏马台应该是毁坏的,不可能于此举行宴集活动。义熙十三年刘裕离开彭城后,刘义隆镇守彭城,重新修缮戏马台,使其更为雄伟壮观。因此,王昙首参与“大会戏马台”应发生在戏马台整修之后的义熙十四年,但可惜文章散佚。留存的相关作品主要有谢瞻《九日从宋公戏马台集送孔令诗》、谢灵运《九日从宋公戏马台集送孔令诗》、刘义恭《彭城戏马台集诗》及范泰《九月九日诗》。

第四次为霸陵岸诵诗。《南史·谢晦传》记载:

帝闻咸阳沦没,欲复北伐,晦谏以士马疲怠,乃止。于是登城北望,慨然不悦,乃命群僚诵诗,晦咏王粲诗曰:“南登霸陵岸,回首望长安。悟彼下泉人,喟然伤心肝。”帝流涕不自胜。*(唐)李延寿:《南史》,北京:中华书局,1975年版,第527页。

义熙十三年八月,刘裕攻克长安,消灭后秦。因刘穆之死,十二月便仓皇南归,留十二岁的儿子刘义真镇守关中。义熙十四年十月关中乱起,长安得而复失,最终为夏主赫连勃勃所得,刘裕对此悲愤难抑,因此组织文人吟咏诗赋,借以缓解内心的伤痛。

文化士族是文学活动的组织者与领导者,并且毫不在意皇权的存在,文学创作与皇室无关,更无对当政者的美化与歌颂。刘裕借北伐后秦之机代晋建宋,取代文化士族成为了文学活动的组织者与领导者,恢复了皇权对文学创作的干预与领导,举办文学雅集的目的、主题及性质等,都与东晋渡江以来的文人集会明显不同。就留存的集会作品来看,士族文人仍然是文学创作的佼佼者,但创作风貌已经发生了深刻的变化。

首先,门阀政治格局中,文化士族凌驾于皇权之上,文学创作几乎没有为当政者歌功颂德的文字。在北伐后秦的相关文学活动中,对刘裕的讴歌赞美则变成了士族文人创作的普遍倾向,出现了许多为刘裕北伐“润色鸿业”的篇章文字。谢晦首开其端,在为刘裕代作的《彭城会诗》中写道:“先荡临淄秽,却清河洛尘,华阳有逸骥,桃林无伏轮”,既歌颂了刘裕讨伐南燕、后秦的功绩,又赞美了刘裕召集贤才济济于一堂的盛况。谢灵运《撰征赋》序言则云:“相国宋公,得一居贞,回乾运轴,内匡寰表,外清遐陬”*(清)严可均编:《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局,1958年版,第2600页。,对刘裕征战四方、廓清内外的赫赫战功大加赞赏。谢瞻《行经张子房庙诗》认为刘裕集天地之神明于一身,足能与尧舜相提并论:“神武睦三正,裁成被八荒。明两烛河阴,庆霄薄汾阳。”此外,刘裕奉琅琊王北伐,修敬晋朝五陵,也达到了“以义声怀远”的目的。除却对刘裕战功的歌颂,士族文人对刘裕的文德也做出了至高的评价,谢灵运称赞刘裕“宏功懋德,独绝古今”,谢瞻则赞其为:“圣心岂徒甄,惟德在无忘。”

对刘裕的讴歌赞美,是文化士族由文化的掌控者逐步向御用文人转变的重要体现。文学创作不再是文化士族门第与身份的象征,而是成为了表明心迹、跻身仕途的重要门径。这预示了晋宋之际文化主流导向的改变,为刘宋皇权的复兴做好了充分的文化准备。

其次,门阀士族的时代一去不复返,武力集团的皇权复兴势不可挡,文化士族的文学创作不可避免地带上了感伤的色彩,这集中体现在士族文人对景物的刻画中。兰亭集会,景语大致为理语,《兰亭诗》多表达从山水中体认的玄思哲悟,像“万殊混一象,安复觉彭殇”(谢安),“茫茫大造,万化齐轨”(孙统),“群籁虽参差,适我无非亲”(王羲之)及“千载同一朝,沐浴陶清尘”(谢绎),皆为玄学中万物齐一境界的表述,个人与万物同化,物我齐轨,并无悲喜可言,亦无兴亡之思。然则在刘裕举办的文学雅集中,士族文人的景语大多变成了情语,景物大多染上了荣衰的悲凉色调,寄寓着人生的迁逝之悲。这些景物的刻画,写出了自然界的节序推移,充满了凋零、肃杀的感伤气息,与兰亭集会时的万物同化,明显不同。以景物的荣衰抒发人生的迁逝之悲,是诗歌传统的艺术手法,至东晋,这一诗歌传统因玄风弥漫而有所中断。政局变迁,士族文人失去了谈玄论道的优雅从容,又开始借景物的描写抒发人生的感慨。诚如罗宗强先生所论:“当门第虽仍高华而权力已不再无可争议时,人生之多艰的感慨也就随之而来了,于是便自然而然地发人生之感慨而淡忘了玄思冥想。”*罗宗强:《魏晋南北朝文学思想史》,北京:中华书局,1996年版,第136页。

此外,士族文人的感伤还体现在历史的兴亡之叹中。较之谢灵运其他赋作,作于北伐时期的《撰征赋》别具一格,赋以东周“宣王中兴”开篇,歌颂了历代王朝平定战乱,实现中原统一的功绩,在对所到之地历史人物与历史事件的慨叹中多寄托着对现实政治的关注,充满历史的兴亡之感。谢瞻与郑鲜之的游张良庙同题赋诗,也是明显的咏史之作。而在东晋,士族文人大都专注于玄理而对历史避而不谈。诚然,士族文人的咏史之作与刘裕收复故土有密切的关系,但不可否认在历史的兴废背后也隐藏着士族文人对自身政治境遇的感慨。

政局变迁,士族文人失去了特权与保障,也失去了优越从容的创作心态,文学创作不再是无动于衷的 “耻笑循务之志,崇尚忘机之谈”*(南朝梁)刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证》,上海:上海古籍出版社,1989年版,第204页。,而是带上了感伤的情绪色彩。士族文人这一文风的转变,使文学创作逐渐摆脱了抽象的玄思冥想,重新恢复了文学表达内在情感、抒发个人情志的本质功能。

第三,在遣词造句方面呈现出了一定的经学之风,而玄学之风有所消退,呈现出了应制文学典雅的艺术特色。据《文选》李善注记载,谢瞻《张子房诗》和《九日从宋公戏马台集送孔令诗》,皆“冠于时”*《文选》李善注谢瞻《九日从宋公戏马台集送孔令诗》记载:“《宋书七志》曰:‘高祖游戏马台,命僚佐赋诗,瞻之所作冠于时’”,第956页;李善注《张子房诗》记载:“王俭〈七志〉曰:‘高祖游张良庙,并命僚佐赋诗,瞻之所造,冠于一时’”,第998页。,是当时文化士族诗歌创作的代表,而谢瞻的这两首诗受经学的影响非常明显,多处化用《诗经》、《礼记》等经书的语句。《张子房诗》开篇第一句“王风哀以思,周道荡无章”,“王风哀以思”源于《礼记·乐记》之“亡国之音,哀以思”,“周道荡无章”则源于《诗经·大雅·荡》的序言“厉王无道,天下荡荡”。此外,谢瞻还援引《尚书·大禹谟》的记载“帝德广运,乃圣乃神,乃武乃文”称赞刘裕“神武睦三正”,援引荀子《劝学》中的论述“积善成德,而神明自得,圣心备焉”赞许刘裕“圣心岂徒甄,惟德在无忘”。《九日从宋公戏马台集送孔令诗》的开篇亦是如此。“风至授寒服”源于《诗经·豳风·七月》“九月授衣”,“霜降休白工”则源于《礼记·月令》的“季秋之月,霜始降,则百工休”,接下来的“遵渚有来鸿”则是化用《诗经·豳风·九罭》的“鸿飞遵渚”。要之,谢瞻诗歌的遣词造句具有明显的经学之风,与以往“溺乎玄风”、“盛道家之言”的创作状况颇为相异。而谢瞻的创作,冠于当时,也就充分说明了经学之风的深入人心。在刘裕新建构的政权面前,文化士族失去了门阀政治格局中凌驾于皇权的地位,需要借助经学对新生的皇权表示忠心和臣服,其文学创作也就改变了“诗必柱下之旨归,赋乃漆园之义疏”*(南朝梁)刘勰著,詹锳义证:《文心雕龙义证》,上海:上海古籍出版社,1989年版,第1710页。的创作主旨,呈现出了皇权体制下的经学气息。

要之,伴随门阀政治的破产与皇权政治的复兴,刘裕虽然文化修养低下,但恢复了国家政权对文学活动的干预与领导,对晋宋之际的士族文人创作产生了深刻的影响。通过北伐过程中的文学雅集,刘裕提高了自身文化道德的声望,也宣扬了新政权的作用与地位。而士族文人则借机用文学创作表达了对新政权的认可与支持,将文化资本逐步转变成了政治权力的筹码。由此,文学领域又重新明确了君主之分,在东晋几乎断绝的应制文学至此也得到了恢复与发展。

[责任编辑:王 戎]

孙淑娟(1981-),女,山东师范大学文学院博士。

K239

A

1003-8353(2016)012-0184-07