自律与他律之间

——柯勒律治想象力理论探源

2017-01-03新疆大学

新疆大学 董 伊

自律与他律之间

——柯勒律治想象力理论探源

新疆大学 董 伊

文学自律与他律之间的对立使柯勒律治无法兼顾灵感与制度。苦闷中的诗人在中期作品《失意吟》中通过区分两种心智:想象力和幻想,最终获得一种调和自律与他律的力量。为进一步探究这一力量,他又在后期的《文学生涯》中将相互矛盾的“想象力—幻想”二分重新设定为相互重叠的“第一想象力—第二想象力—幻想”三分。自律与他律的矛盾孕育了柯氏的想象力理论,第二想象力的设定弥合了矛盾的心智二分,在创作心理层面解决了文学自律与他律之间的对立。

第二想象力;失意吟;文学生涯

柯勒律治的想象力理论是学界熟知、又颇为神秘的诗论。此理论“前抗古典主义,后引现代主义,使得柯氏成为几乎全部浪漫主义诗人——从布莱克到济慈——的代言人”(王佐良 1997: 270)。前人多参照谢林的艺术哲学,将柯氏想象力理论归因于诗人哲学观与宗教观的调和:幻想是空洞、受限的知性范畴,是缺乏活力和目的的意识,映射了当时机械论的科学观和联想论的认识论。在认识论甚至存在论意义上,第一想象力可以赋予人神性的自由,是一种能让诗人全知全能全在的诗艺(poesie)。它隐藏在无意识中,只有运用第二想象力调动知性范畴、保证伦理正确,我们才能在意识中呈现第一想象力。(Jackson 1969: 113-125; Leask 1988: 136-138)彼得·拉金(Peter Larkins)认为,想象力理论形成的重要节点在于诗人的一首中期作品《失意吟》(Dejection:AnOde)。为了分析自己苦闷的原因,诗人在该诗第6节(下称“想象力”诗节)开始尝试区分幻想和想象力,并通过第7节(下称“狂放的乐师”诗节)中的“风”获得了一种解放(Larkin 1985: 193-194)。然而,拉金却忽视了一个事实:如今的《失意吟》是由一封诗歌体裁的情书(下称《信诗》)改编而来。《信诗》是写给柯氏的情人萨拉·哈钦森(Sara Hutchinson)的,与更为人熟知的《失意吟》在主题、结构、情绪上差异很大,可谓同一作品的不同版本。而且,与《失意吟》6、7节对应的《信诗》诗节包含着儿女情长的世俗指涉。这是否意味着想象力理论成型的重要节点不应仅停留在柯氏对苦闷的剖析上?因为苦闷的背后应有更深层的原因。

柯氏想象力理论发轫于想象力和幻想的区分、成型与第二想象力的设立,而这一过程与柯氏对文学自律的渴望以及对他律的反抗有着密切的关系。文学自律是一种认为文学通过遵循自定律法从而维护自身理念性(ideality)构建的文学本体观;他律是一种认为文学通过遵循他定律法从而参与外部体制性(institutionalism)构建的文学本体观。(Landsdown 2001: 12-20)文学本体观直接影响创作论,“文学是什么”决定“如何创作”。遭遇了灵感枯竭,柯氏必然转向“诗为何物”这个问题。灵感枯竭源自失意苦闷,苦闷又源自错误的他律本体论——幻想。要为灵感清源,就必须分清想象力和幻想。中期诗作《信诗》和《失意吟》的改编见证了这一过程:在修改“想象力”诗节时,柯氏将灵感的缺失归因于他律带来的压力;在修改“狂放的乐师”诗节时,柯氏又将这些压力对象化,并用“狂放的乐师”予以化解。为将这种调和矛盾的力量概念化,他在想象力中设立了第二想象力,形成了后期《文学生涯》中的“第一想象力—第二想象力—幻想”的三元构架。可以说,区分想象力和幻想的目的在于发现文学自律和他律之间的矛盾,而设立第二想象力的目的就是调和这一矛盾——自律与他律的矛盾孕育了这套想象力理论。

一、“失意”的缘起与《失意吟》的发表——遭遇他律

柯氏在《信诗》中表露的“失意”源自家庭制度的桎梏。

柯氏的婚姻是不幸的。求学期间,诗人远足的伙伴罗伯特·骚赛(Robert Southey)帮他设计了“大同世界”(pantisocracy)——一个乌托邦式的政治团体。因为这件事,柯氏对骚赛心怀感激。“大同世界”鼓励第一批移民结对前往,如果男性好友能与姐妹两人分别组建两个家庭,就算目的地是遥远的宾夕法尼亚,他们也不会感到孤独。骚赛一直劝柯氏娶自己未婚妻的姐姐萨拉·佛里克(Sara Fricker)为妻。柯氏意志薄弱,经不住劝,总为他人着想,就同意了骚赛。其实,骚赛一直是萨拉的笔友。萨拉性格开朗、直率,很长一段时期,骚赛向她倾诉自己童年的痛苦(Taylor 2005: 3)。某种程度上,他们两个才更有缘。萨拉的女儿在回忆录里甚至说:“R. S.(骚赛) 在结婚前与妈妈曾通过信……妈妈首先与他有一段联系。”然而,骚赛最终却娶了性格被动、缺乏主见的妹妹艾迪斯(Edith)。如此一来,骚赛就对姐姐萨拉抱有愧疚。骚赛极力撮合这段婚姻,可能就是为了补偿这份愧疚。(Taylor 2005: 22)此时,柯氏也刚结束一段失败的恋情,仍处在失恋中,两个人都在失恋的阴影下步入了婚姻。他们的结合更像是相互慰藉,而不是真爱的结果。那个“大同世界”的计划也在他许下婚誓之前的几个月之前就泡汤了。由于一连串的失误,他只能集中精力维持生计,但也不忘挤出时间在文学界打拼一番(Taylor 2005: 3)。

这样的婚姻注定是不幸福的。柯氏在《伊俄勒斯之琴》中这样描述:柯氏提心吊胆地看着她的脸色;萨拉总是“沉思”状,不时“责备”他,眉宇 “严肃”。萨拉甚至侵入他的哲学舞台,驾驭他的思想,吩咐他“谦卑地与我的上帝行走”。柯氏从小就开始研读古希腊哲学,在剑桥大学获得过“希腊颂歌写作奖”,然而婚后他却要听命于一个没有受过教育的女人,放弃自己“顽固不化的心灵”。虽说如此,他仍愿意洗心革面,牢记她的训斥(Taylor 2005: 25-26)。柯氏一家的不和外人也知晓。华兹华斯的妹妹多萝西(Dorothy Wordsworth)在写给华兹华斯的妻子玛丽·哈钦森(Mary Hutchinson)的一封信中提到:

她(萨拉·佛里克)确实照顾不好柯勒律治,虽说她也有优点……她对于任何一个男人都是好妻子,唯独柯勒律治!!她最大的缺点就是缺少感性, 这样的女人能为柯勒律治做些什么?嗷嗷待哺的孩子她却能照顾得非常好……

(Holmes 1989: 303)

家庭不和的另一面是柯氏对萨拉·哈钦森疯狂的追求。萨拉·哈钦森是华兹华斯妻子的妹妹,上述三人从小就是玩伴。柯氏与华兹华斯交往中认识了这对姐妹,他马上就被萨拉的谈吐和性格征服。柯氏有时甚至欺骗自己的妻子,说是去达拉谟市查书,实际上一面去疗养,一面去萨拉家里幽会,那里变成了他私密的天堂(Holmes 1989: 305)。许多亲密的举动令柯氏终身难忘,他颇为大胆地在《信诗》中描写道:

就像现在那样平静——那个欢愉的夜 玛丽、你和我一起 微弱的炉火是我们唯一的亮光, 聆听空气的宁静! 多情又无辜的女郎, 亲爱的玛丽——将我的头放在她的膝上—— 她的手在我的额上, 就像现在我自己的手; 你的睫毛在我脸颊上玩耍——

(《信诗》*《信诗》均选译自Stillinger的TheMultipleVersionstheMajorPoems,第226-236页。笔者译。,第8节)

这段诗句真切但露骨。他明白,这样写既不是自己追求的微言大义,也不算华兹华斯倡导的朴实无华。这样的诗句过于个人化与情绪化,最终在《失意吟》中被删去了。

由于无法离婚,这样的婚外恋情持续煎熬着每一方。18世纪的启蒙运动不仅带来了理性之光,同样也带来了具有严密论证的奴隶财产化和妻子财产化,性别之间的不平等也逐渐被理论化、制度化(张剑 2011: 124)。女性变成了与男性主权个体相对的他者,被对象化、标签化,迫使她们服从男权。柯氏经常给萨拉写情书,间接给她带来了社会舆论压力,萨拉最终罹病(Holmes 1989: 315)。传记中没有详述当时的社会如何给萨拉施压,但专注于柯氏情感生活的专家安·泰勒(Ann Taylor)做了深入的调查。离婚是英国当时法律所禁止的,对柯氏这样的中产阶级是耻辱。法律还会严惩通奸的妇女——在当时的法律术语中,“通奸”仅指女性,说“女性通奸”就是同义重复。在这样一个女性被商品化的时代,与柯氏的通奸行为圈内皆知,这对两个萨拉都是毁灭性的。直到诗人去世,他也未理清这个三角关系(Taylor 2005: 125-144)。一方面,柯氏从来不承认自己与妻子离婚,只是分居。在漫长的岁月里,柯氏仍然资助着妻子一方。另一方面,通奸也影响了萨拉·哈钦森的婚事。

婚姻制度的禁锢使柯氏写下“失意”的《信诗》,而将这“失意”的《信诗》包装成高雅的《失意吟》则是受发表制度的逼迫。1802年,柯氏陷入了创作低谷:妻离子丧,缺乏灵感,但仍用写作维持生计,用诗歌回应华兹华斯的《永生的信息》,还要给新结交的上层朋友威廉·骚斯毕(William Southeby)留下好印象。《信诗》是诗人这段时间为数不多的作品,但其中包含太多个人情感,需要清理才能发表。关键性的一次修改就出现在柯氏写给骚斯毕的一封信中。这是诗歌的第三个版本(1802)(Stillinger 1994: 93)。柯氏认可华兹华斯对他的影响,但也在不遗余力地逃避、反抗后者带来的影响的焦虑(Bloom 1997: 11、24)。他渴望与这一家之外的人骚斯毕交流。骚斯毕虽然知名度不高,但家庭富庶,行伍出身,1794年当选皇家学院成员,社会地位高于湖畔诗人。在华兹华斯独自修改第二版《抒情歌谣》前言时,柯氏已经在诗学观上与他出现分歧。他需要倾诉一些不便与华兹华斯交流的心声,骚斯毕则是最佳人选(Holmes 1989: 325-327)。柯氏给骚斯毕写信时撒谎说诗作源自一封写给华兹华斯的信,主题有关灵感。实际上,作品改编自一封情书,而且华兹华斯只听到柯氏朗读过半成品(Hill 1983: 194)。3个月后,诗人又将诗歌稍加调整(第五版),发表在《朝日邮报》(MorningPost)上(Stillinger 1994: 94)。这本杂志是一本倡导爱国主义的保守派刊物,读者众多。为了讨好读者,柯氏背叛自己先前激进的政见,矛头转向雅各宾派,但也为他们找开脱。他的文笔与见地很受赏识,连载作品成为伦敦大街小巷的话题(Holmes 1989: 338-339)。紧接着,他又将《失意吟》第六版发给赞助人托马斯·玮致活*直到今天,玮致活开创的瓷器公司仍然是一家国际级的奢侈品生厂商。(Thomas Wedgewood)(Stillinger 1994: 94)。这位实业家和他的兄弟每年资助柯氏150英镑,希望他能专心创作。

我们可以看出,自第三个版本起,真切的《信诗》已被改为高雅的颂歌,逐步公之于众。最先看到这些修改版本的都是对他事业发展有利的人。毕竟,以创作为生的柯氏必须用一切手段发表手头的作品,包括改写一封致婚外情人的情书。

二、从《信诗》到《失意吟》的改编——接受他律

对比两诗,我们可以发现诗人使用一系列手段遮蔽了原有的情感元素从而不冒犯婚姻制度,又用呼唤灵感的话语取而代之从而服从发表制度,最终将一首情歌改为一首献给灵感的颂歌。

对于柯氏这样一位哲思型的诗人,发表情书几乎是不可能的,发表一封致婚外恋情人的情书是万万不能的。“狂放的乐师”一节的3处修改剔除了《信诗》的指定读者萨拉。*详见下页表格。

在第3行中,诗人将呼语 “它”改为“你”,将倾诉的对象从以前的萨拉转移至“阴森的梦境”。如果是“它”,作为《信诗》读者的萨拉仍可被视为谈话的对象,“它”只是双方以外的第三方指涉。而在《失意吟》中,诗人已经无视萨拉,直呼一个概念为“你”,使得这段语言成为诗人与概念的对话和对抗。

“奥特韦的谣曲”(27至32行)一处的修改将指定读者从萨拉扩大到公众。在《失意吟》中,柯氏通过“奥特韦”(Otway)这个名字唤起一位落破文人的形象。类似的形象还有“屈莱顿”和“弥尔顿”,都是经常出现在19世纪英国文人话语中的18世纪经典文人。柯氏在一封信中曾提及奥特韦,生怕自己有一天会像他一样死于饥肠辘辘后的暴饮暴食(Holmes 1989: 143)。柯氏和华兹华斯分别在《失意吟》和《永生的信息》中引用过奥特韦的诗句“曾几何时”(there was a time when...)(Erdman 1985: 143-144)。可见二位诗人都被落魄文人的形象困扰着,时刻担心有一天会因为没有了灵感而落魄街头。然而,在《信诗》中,“奥特韦”这个名字却是“威廉”。《信诗》是专门写给萨拉的。当她看到“威廉”时,她能想起的是幼年的玩伴、后来的姐夫、柯氏的挚友华兹华斯。如果萨拉知道这段谣曲的出处,诗人一定不会把原作者的名字弄错,可以推测萨拉并不知晓这段谣曲的出处。这里,柯氏只想让她知道这段谣曲出自圈内熟人之口,从而制造一种熟人间谈话的气氛,并不想暗示萨拉自己被落魄文人的意象困扰着。换言之,柯氏需要的不是奥特韦本人的境遇,而只是奥特韦所编的故事,并以此博得萨拉的同情。但要将作品公之于众,柯氏就必须将谣曲物归原主,以免贻笑大方。

《信诗》“想象力”诗节(第16节)(Coleridge1994:226-236)《失意吟》“想象力”诗节(第6节)(柯勒律治2009:116-125)结婚前,我走过的路途虽然也坎坷,先前,我走过的路途虽然也坎坷,内心的欢乐受到忧患的侵凌,但种种不幸却如同原料,经过“幻想”的加工,造出了陶然梦境:“希望”茁长如藤蔓,有叶有果,虽非出自我自身,却似乎属我。如今,我已在苦难重压下匍伏,失去了往日的欢娱,也安之若素;可是呵!每一次冲击都要戕害我与生俱来的天赋———我那想象力中的创造力。我现在所谈并非那积习———两颗不等的心灵,两种不合的意愿,在同屋相遇,损耗我的生命。我仅有曾经的疗法与抱怨!命运多舛,桎梏束缚,恐惧无望。对于日常见闻感觉都不加思考,而只想尽力保持宁静和耐心;偶尔也曾借助于玄奥的研讨,(由自己的天性窥见众人的本真———)我向来就只会这些,别无门阀;而这些,后来由局部波及全体,到如今几乎成了我心灵的积习。《信诗》“狂放的乐师”诗节(第14节)《失意吟》“狂放的乐师”诗节(第7节)去吧,毒蛇般盘绕心头的思想!这阴森的梦境!真实那阴森的梦境!*我撇下它,去听狂风的喧响———我撇下你们,去听狂风的喧响———它已呼吼了多时而略无反应。/风瑟的一声锐叫,因痛楚而延长;/而你,户外呼吼的风呵!我想:/那山间的湖沼,枯树,袒露的峭石,/险恶的松林(没有樵夫到过),/荒僻的小屋(据信是女巫住所),/才是你合用的乐器吧,狂放的乐师!/这个月份里有豪雨,有晦暗的庭院,/有绽放的花朵;风呵!你在此期间,/在这些娇花、嫩叶里,唱着比冬天/更粗粝的歌曲,操办魔鬼的庆典!/你这演员呵,熟悉悲剧的调门!/豪壮的诗人呵,勇猛而近乎狂乱!/你在讲什么故事?/讲一支溃败军队正奔突不止,/伤兵被踩倒,伤口更痛难忍,/痛得哼哼唧唧,冷得浑身都震颤!/别出声!来了一段深严的静默!/再没有人群喧闹,杂沓奔驰,/在没有呻吟颤抖;而过了片刻,/风又放低了嗓音,讲别的故事———/这故事不那么可怕,/惊与喜调和得法,就像威廉吟唱的动情谣曲———就像奥特韦吟唱的动情谣曲———唱的是一个小孩,唱的是一个女孩,独自在荒郊野外迷了路,离家不远,可是回不去;又害怕,又伤心,一会低声哭叫,一会又高声呼喊,想让母亲听到。一会又高声呼喊,想让她母亲听到。

*此句原译为“现实的阴森梦境”(Reality’s dark dream)。笔者以为诗人原意为“相对于真实世界的阴森梦境”,故有改动。

倒数第5行提及的“小孩”改为“女孩”阻止了公众将“小孩”视为诗人的可能性。柯氏幼年缺乏安全感(Holmes 1989: 10、18),成年后又家庭不和,病痛缠身,吸毒成瘾。熟知境况的萨拉很容易将这个迷路的“小孩”等同于诗人本人,会对他更加同情怜爱。在《信诗》中,诗人对这个小孩的指称是it、child、its,可见此人物的性别是模糊的,可以指代柯氏本人。而当《失意吟》第一次在《朝日邮报》上发表时,这个“小孩”却变成“女孩”,代词随之改为she和her。这样做虽然牺牲了部分读者可能对诗人本人产生的同情,但也通过疏远作者与作品的关系加强了作品的虚构性,防止作品内涵矮化。

对于柯氏来说,呼唤灵感要比宣泄感情更适合塑造自己的形象,更适合发表。而且,对《失意吟》的修改也让他更深入地思考了想象力问题,最终将“幻想”和“塑造力”、“我”、“真实”一并对立起来。

在“想象力”诗节倒数第7行,“失意”的根源“幻想”原本指妻子萨拉,后来被替换为哲思。在《信诗》中,夺取诗人创造力的原本是“两颗不等的心灵,/两种不合的意愿,在同屋相遇”,这里指他与妻子的婚姻不合。在《失意吟》中则替换为那一段时间研读的德国哲学著作。特德·休斯指出,柯氏中后期的诗才减退与他染指过多事物有关(Hughes 1995: 1-2)。柯氏不仅是个诗人,他也希望在政治学、哲学、宗教学上有所建树。这些雄心壮志不能让他专注于一件事,最终折损了他的诗才。不论最终指谁,“幻想”是外在于诗人心灵的力量,不是诗人自己创造的。这种力量曾经在困难的时候帮助过他,给他“希望”和“陶然梦境”,如今却在“戕害我与生俱来的天赋”,悬置了“想象中的塑造力”。

在“狂放的乐师”诗节第2行,柯氏将“自己”修改为“真实”,自信地让“真实”代表自己,一起与“幻想”形成对峙。《信诗》中呼语的对象是“这阴森的梦境”,而《失意吟》中替换成了“真实那阴森的梦境”。在柯氏的其他诗作,“真实”相当于柯氏的乌托邦,是他毕生追求的终极目标:在《宗教沉思》*《宗教沉思》和《国家的命运:一种想象》引文均由笔者译。中,“至高无上的真实世界!/福祉的永恒与无限!”在《国家的命运:一种想象》中,“那些我认为具有象征意义的、能被身体感官接受的物,/对于婴儿的心智只是一个强大的字母;在这个低等的世界,我们/将背朝向明亮的真实世界,/如此就可以用完好的理解力/学习它的影子”。这是在描述柏拉图的洞喻,“真实”就是洞外的真理天下。它源自神意,诗人依此构建理想世界,是《忽必烈汗》中那个“摄取蜜露为生的”诗人的国度。原文Reality’s dark dream并不指“与自己想法相反的残酷现实”,而只是由“幻想”造成的梦境,与真实世界相对。

三、从“狂放的乐师”到第二想象力——调和他律

至此,柯氏将自我、“真实”、“想象力中的塑造力”视为同一,都与“幻想”相对。它们又分别对应自律和他律。然而,若是细加思考,我们会发现它们也并非完全对立:“幻想”和“想象力中的塑造力”均源于“我”。前者“似乎属我”,后者“与生俱来”,二者相互重叠,若即若离。柯氏发现“我”身处困境,但困境又是自找的:婚外恋情间接赋予他宝贵的灵感,但用这灵感写出的诗不仅会让他冒犯婚姻制度,也无法满足发表制度的要求。灵感的自律和制度的他律都是对诗人的“律”——不论是“自”还是“他”,对象都是“我”。也就是说,“想象力中的塑造力”和“幻想”的分裂实为外在的现实自我和内在的精神自我的分裂。只有用“狂放的乐师”来弥合这种分裂,而这位乐师就是后来《文学生涯》第十三章的第二想象力。

为了凸显这位“乐师”——“风”,柯氏用两种方法修改《信诗》。一是将这一节调整至《失意吟》倒数第二节的位置(penultimate),使其成为全诗的高潮。二是在多处添加逗号。“娇花、嫩叶”象征他律,是“风”的对象。《信诗》中的The Blooms and Buds and timorous Leaves among原本是行云流水的连珠句(polysyndeton)。而《失意吟》中的The blossoms, buds, and timorous leaves among则被逗号隔成若干停顿(caesura),从而渲染了征服他律的悲壮感和凝重感,间接地增加“风”这一意象在全诗中的分量——它能够“破坏”“娇花、嫩叶”;远至“山间的湖沼”,近到“昏暗的庭院”它都能“包容”;像音乐一般“弥散”在空气中;“创造”出一支“溃败的部队”;最终又“理性”地从暴力回归幽婉的奥特韦摇篮曲。“破坏”、“包容”、“弥散”、“创造”、“理性”正是13年之后的《文学生涯》中诗人对第二想象力的定义:

我把想象分为第一位的和第二位的两种。我主张,第一位的想象是一切人类知觉的活力与原动力,是无限的“我存在”中的永恒的创造活动在有限的心灵中的重演。第二位的想象,我认为,是第一位想象的回声,它与自觉的意志共存,然而它的功用在性质上还是与第一位的想象相同的,只有在程度上和发挥作用的方式上有所不同。它溶解、化解、分散,为了再创造;而在这一程序被弄得不可能时,他还是无论如何尽力去理想化和统一化。它本质上是充满活力的,纵使所有的对象(作为事物而言)本质上是固定的和死的。

幻想,与此相反,只与固定的和有限的东西打交道。幻想实际上只不过是摆脱了时间和空间的秩序的束缚的一种回忆,它与我们称之为“选抉”的那种意志的实践混在一起,并且被它修改。但是,幻想与平常的记忆一样,必须从联想规律产生的现成的材料中获取素材。

(柯勒律治 2009: 61-22)*译文有改动。

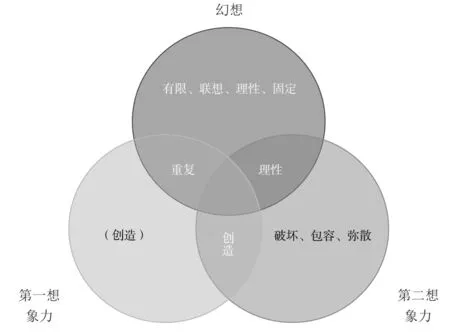

仔细梳理对比三种心智的各自特点,我们可以发现三者互有重叠:

第一与第二想象力的共同点——创造力:第一“是无限的‘我存在’(神)中的永恒的创造活动在有限的心灵(人)中的重演(复制)”,意为第一是“神”赐予“人类”的创造力。第二是“第一想象力的回声”,指第二只是第一在功用上的投射。它“与自觉的意志共存”是因为和第一一样都是人类分辨主客观世界的重要能力。然而“在程度上和发挥作用的方式上有所不同”,指第一为“创造”,第二为“再创造”。

幻想与第一想象力的共同点是重复:幻想“只不过是摆脱了时间和空间秩序的束缚的一种回忆”,说明它只是一种重组能力。而第一想象力作为“人类知觉的活力和源动力”,也需这种随时随地在脑海中重放画面的功能。

两种能力的对象和背后的目的都与理性相关。理性追求一致性与恒定性,自然无法把握转瞬即逝的东西。它不仅要求幻想的对象是“固定的和有限的东西”,有时也会把第二想象力的对象变成“固定的和死的”。此外,幻想依靠联想律重组,后者受制于选择之意志的影响,而选择之意志的背后有理性的影子。而第二想象力却使对象“溶解、融化、分散,为了再创造”,具有有理想化和统一的能力,说明其背后也有绝对理性——神的影子。

下表简要概括了三种心智的特点:

幻想重复、有限、联想、理性、固定第一想象力重复、创造第二想象力破坏、包容、弥散、创造、理性

如果将这三种心智的重合点突出,其重合点如下图:

四、结论

柯勒律治想象力理论的三分源自他在《失意吟》中对“想象力”和“幻想”的二分,而二分又源自文学自律与他律间的对立。相互重叠的三分让他的理论克服了自律与他律的对立,使他成为英美文学界颇具影响力的诗人理论家。艾略特、休斯、史蒂文斯、理查兹均对他有过著述,很多诗人仍在继续探究着想象力问题,延续着他的事业。可以说,英美文学有别于欧陆文学的自律传统始于柯勒律治。①

① 关于“英美文学的自律传统”请参见Landsdown (2001: 1-7)。

Bloom, H. 1997.TheAnxietyofInfluence:ATheoryofPoetry(2ndedition) [M]. Oxford: Oxford University Press.

Coleridge, S. T. 1994. A letter to—— [C] // J. Stillinger (ed.).Coleridge&TextualInstability:TheMultipleVersionsoftheMajorPoems. Oxford: Oxford University Press. 216-236.

Erdman, D. V. 1985. The Otway connection [C] // R. Graviletal. (eds.).Coleridge’sImagination. Cambridge: Cambridge University Press. 143-160.

Hill, J. S. 1983.AColeridgeCompanion[M]. London: Macmillan.

Holmes, R. 1989.Coleridge:EarlyVision[M]. London: Harper Perennial.

Hughes, T. 1995. Preface [C] // W. Scammell (ed.).WinterPollen:OccasionalProse. London: Faber and Faber. 1-2.

Jackson, J. R. 1969.MethodandImaginationinColeridge’sCriticism[M]. London: Routledge.

Landsdown, R. 2001.TheAutonomyofLiterature[M]. London: Macmillan.

Larkin, P. 1985. Imagining naming shaping: Stanza VI ofDejection:AnOde[C] // R. Graviletal. (eds.).Coleridge’sImagination. Cambridge: Cambridge University Press. 193-194.

Leask, N. 1988.ThePoliticsofImaginationinColeridge’sCriticalThought[M]. London: Macmillan.

Stillinger, J. 1994.Coleridge&TexualInstability:TheMultipleVersionsoftheMajorPoems[J]. Oxford University Press.

Taylor, A. 2005.EroticColeridge:Women,Love,andtheLawagainstDivorce[M]. New York: Palgrave Macmillan.

柯尔立治. 1984. 文学生涯第十三章(摘译) [C] // 刘若端编译. 十九世纪英国诗人论诗. 北京: 人民文学出版社. 61-62.

柯勒律治. 2009. 柯勒律治诗选 [M]. 杨德豫译. 桂林: 广西师范大学出版社.

王佐良. 1997. 英国诗史 [M]. 南京: 译林出版社.

张 剑. 2011. 他者 [J]. 外国文学 (1): 118-127.

(责任编辑 屈璟峰)

通讯地址: 830046 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新疆大学外国语学院

I712

A

2095-5723(2016)02-0066-07

2016-01-20