套期会计在我国银行债券投资领域应用情况的研究

2016-12-29程丛宝

摘要:套期会计对于商业银行债券投资业务风险管理具有重要意义。本文首先通过分析国内上市银行年报,研究了当前我国上市银行在债券投资领域对套期会计的应用情况和面对的问题,然后结合我国套期会计制度的要求、银行债券投资业务实践以及当前债券市场的形势,探讨了国内银行加快建立套期会计体系的必要性,最后提出了相应建议。

关键词:套期会计 套期保值交易 银行债券投资 会计计量 利率风险管理

套期保值交易和套期会计

企业为了规避经营过程中的各种风险,对资产和负债有着现实的套期保值需求,由此产生的能够起到一定风险对冲效果的交易都可以视为套期保值交易。套期会计是指将套期工具(一般为金融衍生工具)和被套期项目(一般为被保值的金融资产或金融负债)之间的确认和计量关联起来,令二者的损益影响以相互配比的方式在相同会计期间抵销的会计方法。在具体会计核算中,只有满足一定条件的套期保值交易才能运用套期会计,这其中涉及套期工具是否符合标准、对套期关系的指定、套期有效性检验等多方面的规范。是否运用套期会计,对套期保值交易的会计表述方式和企业当期财务结果有着明显影响。

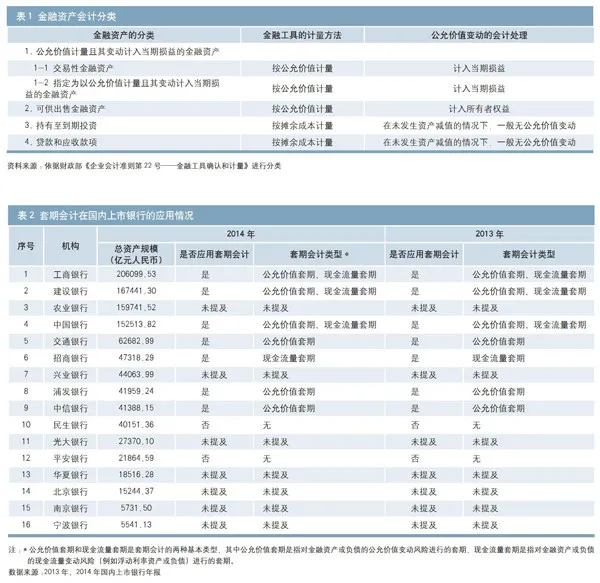

以商业银行持有债券为例,根据我国《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定和投资实践,银行持有的债券大多划分为可供出售金融资产和持有至到期投资,而其持有的金融衍生工具应划分为交易性金融资产。对于可供出售类债券,其公允价值变动在资产负债表日计入所有者权益,而金融衍生工具的公允价值变动计入当期损益(见表1)。因此,金融衍生工具的公允价值变动影响利润表,可供出售类债券的公允价值变动影响资产负债表。如果直接利用金融衍生工具对该类债券进行套期保值,即使从经济效果上取得了风险对冲效果,但在会计核算上,套期保值交易对当期损益的影响却不能被直接匹配和抵销。由此可见,虽然商业银行持有的债券资产规模庞大,但如果银行不建立套期会计体系,将很难对所持有的债券资产进行大规模的套期保值。

本文通过分析国内上市银行2013年、2014年年报披露的数据,研究当前我国商业银行在债券投资领域1对套期会计的应用情况和面对的问题,并结合我国套期会计制度的要求、银行债券投资业务现状以及当前债券市场的形势,提出相关建议。

套期会计在国内上市银行债券投资领域的应用情况

根据对国内全部16家上市银行2013年、2014年年报公开披露的信息,本文统计了其对套期会计的使用情况和相关信息,见表2。从表2的信息中,可以总结出以下特点。

(一)套期会计在国内上市商业银行中的应用并不广泛

上述16家上市银行中有7家银行使用了套期会计,其中有2家银行(浦发银行、中信银行)仅境外分支机构使用了套期会计而国内母行未使用,因此上述16家银行在境内使用套期会计的仅有5家,占比约31%。16家银行中有2家银行(民生银行、平安银行)明确指出未使用套期会计,有7家银行未披露套期会计的使用情况,但从年报披露的会计科目设置等相关信息来看,这7家银行使用套期会计的可能性较小。

(二)国内大型银行使用套期会计的比例较高

上述使用套期会计的7家银行均为总资产规模排名靠前的大型银行,一定程度上说明套期会计的使用情况与该银行的规模、管理精细程度、国际化经营程度有关。由于海外成熟市场开展套期会计的实践更早、会计披露要求更高,部分银行的海外分支机构可能早于国内母行使用了套期会计。此外,银行资产规模越大,相应的风险敞口也越大,对套期保值业务和套期会计使用的需求也越强。

(三)国内上市银行债券投资面临较大的公允价值波动(市值波动)风险

根据表1,银行将部分债券投资计入可供出售类资产后,其公允价值变动计入所有者权益。在市场利率上升的环境中,可供出售类债券的市值浮亏虽然不直接影响银行当期利润,但会对银行的所有者权益和资本稳健程度造成压力。

回顾2013年,国内债券市场出现了流动性较为紧张、市场利率大幅上升的情况,各银行2013年年报均显示,其持有的可供出售类债券资产市值都出现了大幅下降,部分银行的债券市值浮亏在百亿元人民币以上。从笔者作为银行债券投资一线人员的切身感受来看,当年各银行在应对债券收益率上升和市值浮亏时承担了较大压力,对债券资产有较强的套期保值需求。

(四)国内上市银行纳入套期会计核算的衍生工具(主要是利率互换)比例较低

从2005年国内首笔利率互换交易达成以来,国内银行利率衍生品市场发展迅速。根据中国外汇交易中心的数据,2014年国内银行间市场利率互换累计成交达4万亿元人民币,未平仓余额达到3.8万亿元人民币(单边计算),但从当前利率互换交易开展的实际来看,基于套期保值目的的利率互换交易量占比并不高,主要还是以金融机构间交易性目的为主。

从上市银行2013年、2014年年报来看,使用套期会计的7家银行利率互换名义本金余额普遍在千亿元人民币以上,但按套期会计核算的利率互换总金额占比2013年为8.54%、2014年仅为5.80%(见表3)。这表明即使在已经使用套期会计的银行中,目前套期会计的应用范围也是普遍较小的。

当前国内银行使用套期会计不广泛的原因

上面的分析表明,套期会计虽然是一种有效的管理工具,但当前国内银行对其使用还是比较有限的。究其原因,笔者认为主要是以下两个方面。

(一)套期会计的应用有一定门槛,客观上限制了其应用范围

套期会计比一般财务会计的使用条件要苛刻,为了避免企业利用套期会计来操纵财务结果,国内外套期会计制度都制定了一套严格的使用标准。我国《企业会计准则第24号—套期会计》规定,企业使用套期会计,需要满足一定的条件,包括三个核心要点:(1)被套期项目和套期工具符合要求,如持有至到期类投资不能指定为被套期项目;(2)对套期关系进行了正式的书面指定,在开始实施套期时就提供了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等正式、完整的书面文件;(3)满足套期有效性要求并进行持续评估,即套期保值对被套期项目指定风险的抵销结果必须在80%~125%之间,否则不能应用套期会计进行核算。在实践中,银行使用套期会计还需要取得审计师对套期会计使用规范性等情况的评估和认可。

由此可以看出,套期会计规则相对较高的门槛限制了国内银行使用这一工具。

(二)银行投资部门保值意识不强,管理部门支持不足,主观上造成套期会计在银行难以实施

国内债券和衍生品市场的深度和广度与欧美成熟市场还有不小差距,早年银行债券投资规模较小,保值需求普遍不强,近年来投资规模快速上升,总量已较为庞大,但债券投资以票息收入为主、买入后持有至到期的观念还在一定程度上存在,对资产保值的意识不强,对套期会计的系统性学习较少。2013年国内债券收益率出现跳升后,银行投资部门感受到了较大的市值浮亏压力,才逐渐认识套期会计。

同时,一些银行内部中、后台管理部门对套期会计的实施难以形成有力支持。套期会计的实施是需要前、中、后台密切配合的系统工程。对银行中、后台而言,缺乏通俗易懂的套期会计账务处理规范,没有大量的成熟案例可以借鉴,对套期会计制度的管理价值没有直观的认识,同时套期会计对财务人员的执业素质又有着较高要求,因而管理部门的推动力不强。

此外,套期会计的应用涉及债券和衍生品的定价、估值、核算和分析,特别是对套期有效性的分析,当对债券资产进行大规模保值时,应摆脱手工处理、依托系统进行分析,这对于信息系统建设薄弱的银行也增加了一定难度。

国内银行加快建立健全套期会计体系的必要性

(一)缺少套期会计,银行难以对债券投资进行有效的风险管理

套期会计的应用不仅是会计核算问题,还影响着银行的债券投资管理模式。在缺少套期会计的情况下,若直接利用衍生工具对债券投资进行大规模套期保值,对银行当期利润的影响将难以控制,基于风险对冲目的的保值操作反而可能加大银行当期利润的波动性。事实上,银行投资部门在利用衍生工具对冲债券投资利率风险的问题上举棋不定,主要也是基于这个原因。从投资实践来看,当预测未来利率将持续上升或利率波动率将明显提高时,投资部门大多采用降低久期的方式来降低债券的利率风险敞口,而较少利用衍生工具大规模主动对冲债券的利率风险,手段被动且单一。

之前只重视票息收入、任由债券市值波动,或认为债券投资市值变动不影响当期损益、市值变动随着债券到期最终会消失的观念,将在市场极端不利环境下严重削弱银行的抗风险能力和资本稳健性。因此,银行投资部门应该提高债券投资的市值管理观念,尽快使用套期会计。

(二)当前国内银行面临较大的利率风险敞口

2015年财政部下达了3.2万亿元地方政府债券置换额度,此举意味着商业银行资产负债表内平均期限较短的地方政府平台类贷款(主要是浮动利率贷款,平均期限不足3年)被置换为平均期限约为6年的固定利率地方政府债券2,这无疑增加了商业银行的利率风险敞口。

与此同时,当前国内货币政策处于宽松周期、经济下行压力较大,债券收益率也已接近历史最低点,虽然投资者普遍预计债券收益率仍有一定下行空间,但中长期来看,债券市场利率累积的向上动能在增强,未来市场利率波动性也可能将增大。银行债券投资部门有必要加强对资产保值必要性的关注,提早建立健全套期会计制度的安排。

当前国内银行建立套期会计体系相关建议

针对当前国内银行套期会计应用不普遍的现状,笔者认为,国内银行(特别是大中型银行)债券投资部门首先应提高债券投资的套期保值意识并加强对套期会计的研究理解。在银行债券投资部门的推动下,银行债券投资部门、银行内部管理部门和外部审计师应形成合力,共同推动建立满足银行内部投资管理需要和外部审计要求的套期会计体系。虽然套期会计应用有一定门槛,但从目前国内大中型银行的管理水平和资源条件来讲,推进套期会计实施是完全可以实现的。

此外,对于短期内难以实施套期会计但对债券投资套期保值需求较强的银行,也可以采取过渡的方法。通过将拟进行套期保值的债券投资划分为“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,由于该类资产的公允价值变动计入利润表(见表1),可以实现套期保值债券的公允价值变动与相应衍生工具的公允价值变动在利润表中相互抵销,实现会计计量匹配的目的。这种方法已经在某些国内银行债券投资中得到了实践3。

注:1.根据《企业会计准则第24号—套期会计》的要求, 持有至到期类资产不能作为被套期项目,因此本文中银行债券投资作为套期会计的被套期项目时,主要是指可供出售类债券。

2. 地方政府债券3年期、5年期、7年期、10年期一般按照2︰3︰3︰2的比例发行,平均期限约为6年。

3.例如招商银行在年报中披露,为了实现套期保值目的,该行将部分债券投资在购入时指定为公允价值变动计入损益的债券。在实践中,这种过渡性方法也需要在开始实施时即对债券和套期衍生工具的关系进行正式指定和报告。

作者单位:中信银行股份有限公司