GGLG-08方案联合伊马替尼治疗儿童Ph阳性急性淋巴细胞白血病的疗效与安全性分析

2016-12-29殷素华

殷 铮 殷素华 杨 威

GGLG-08方案联合伊马替尼治疗儿童Ph阳性急性淋巴细胞白血病的疗效与安全性分析

殷 铮 殷素华 杨 威

目的 研究GGLG-08方案联合伊马替尼治疗儿童Ph阳性急性淋巴细胞白血病的效果与安全性。方法回顾性分析51例儿童Ph+急性淋巴细胞白血病患儿的临床资料,给予对照组患儿CCLG-ALL2008化疗方案,治疗组患儿采用伊马替尼联合CCLG-ALL2008化疗方案,比较2组患儿的治疗疗效及不良反应,同时分析影响患儿诱导缓解后5年生存率的主要因素。结果对照组患儿诱导治疗后完全缓解(CR)率为92.86%,治疗组患儿CR率为95.65%;治疗组患儿1年无事件生存率(EFS)为91.30%,3年无事件生存率(EFS)为69.57%,5年无事件生存率(EFS)为65.22%。与对照组比较,治疗组未增加化疗相关毒性。导致患儿诱导缓解后5年生存率降低的独立风险因素为:患儿对糖皮质激素诱导不敏感、治疗依从性差、治疗中复发以及首次诱导缓解失败。结论GGLG-08方案与伊马替尼联合使用治疗儿童Ph阳性急性淋巴细胞白血病的临床疗效明显,安全性良好。

GGLG-08方案;伊马替尼;急性淋巴细胞白血病

(ThePracticalJournalofCancer,2016,31:1550~1552)

急性淋巴细胞白血病(ALL)起源于淋巴结或其他淋巴组织,是经常发生在儿童期的恶性肿瘤之一,在儿童白血病中Ph阳性急性淋巴细胞白血病(Ph+ALL)占5%左右,它的临床特征有:起病时白细胞高、预后差、患儿年龄较大,所以治愈率仅为20%~30%[1]。随着伊马替尼络氨酸激酶抑制剂的出现,其临床治疗效果得到了显著的提高[2]。本研究对2009年10月至2012年12月期间,在我院诊治的Ph+儿童急性淋巴细胞白血病患儿,采用GGLG-08方案联合伊马替尼进行治疗,并对其疗效与安全性进行总结分析。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2009年10月-2012年12月月就诊于恩施州中心医院的Ph+急性淋巴细胞白血病儿童患者51例,其中男孩30例,女孩21例,平均年龄(7.24±3.02)岁,患儿年龄均≤15岁。所有患儿均为初诊,且未行治疗,均经检查明确诊断为Ph+急性淋巴细胞白血病。化疗前后对所有患儿的肝、肾功能进行检查,患儿无合并其他组织起源的恶性肿瘤。所有患儿临床资料完整,且每位患儿的随访资料至少保留5年。

1.2 诊断标准

2014年儿童急性淋巴细胞白血病诊疗建议为本研究的诊断参照标准[3],采用多参数流式细胞仪对细胞进行免疫分型,参考EGIL(欧洲白血病免疫分型协作组)标准进行最低诊断分型[4],BCR-ABL融合基因采用RT-PCR检测技术确定,染色体核型采用R显带技术确定。肿瘤细胞在表达淋系抗原外,还应同时表达任何一种髓系抗原(CD13、CD33、CD14、CD15或MPO)---伴髓系表达的标准。确诊Ph+急性淋巴细胞白血病时应至少有细胞遗传学或分子生物学一项指标为阳性。

患者疗效按照中华医学会推荐的小儿急性淋巴细胞白血病诊疗建议进行判断[5]。完全缓解CR:患者白细胞、血小板计数正常,巨核细胞系及红细胞系正常,骨髓原始细胞+幼稚细胞<5%,并无感染、出血、贫血等临床症状。诱导缓解:患者达到完全缓解的时间为自诱导化疗开始后35天。复发:已达到完全缓解的病例,其骨髓中原始、幼稚细胞比例之和超过20%,或脑脊液中2个以上白血病细胞,或骨髓外白血病细胞浸润。

1.3 治疗方案

Ph+儿童急性淋巴细胞白血病患者28例,采用CCLG-ALL2008[6](高危组HR)方案进行化疗(对照组),23例采用伊马替尼联合CCLG-ALL2008(治疗组)方案进行化疗。2组患儿在诊断明确后,进行糖皮质激素预治疗,并对治疗结果进行评价,随后制定给药方案。初始同时给予2组患儿长春新碱(VCR,静脉推注)、柔红霉素(DXR,静脉滴注1 h)、左旋门冬酰胺酶(L-ASP,肌肉注射)、地塞米松(口服,逐渐减量),于第15天给予治疗组联合应用伊马替尼(250~350 mg/m2,1次/d),随后对患儿的骨髓缓解状态进行评价,并采用PCR和MFC法评价患儿的微小残留病(MRD)。根据评价结果给予CAM×2方案:环磷酰胺(CTX,1 000 mg/m2,静脉滴注,1次/d),阿糖胞苷(Ara-C,75 mg/m2,静脉滴注,1次/d),巯嘌呤(6-MP,60 mg/m2,口服,每晚1次)早期强化,大剂量甲氨蝶呤等巩固治疗及后期维持治疗,微小残留病(MRD)每3个月评价1次。并根据MRD结果,对患儿的治疗方案进行适当的调整。2组患儿的停药指征为:①严重感染;②产生了严重不能耐受的不良反应;③患儿的中性粒细胞减少,并伴随着发热。

1.4 安全性评价

根据化疗毒性分级标准评价药物毒性,将抗癌药物不良反应分为5级。1级为轻度,无症状或轻微症状的不良反应;2级为中度不良反应;3~4级为重度不良反应,危及生命;5级为与不良事件相关的死亡。

1.5 统计学方法

采用SPSS 17.0统计学软件对实验数据进行统计分析,组间比较采用χ2检验,采用Cox回归模型对诱导缓解后5年生存率进行多因素分析,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 2组治疗效果比较

对照组诱导缓解率为92.86%(26/28),治疗组诱导缓解率为95.65%(22/23),2组比较差异无统计学意义(χ2=0.111,P=0.064)。

对照组患儿诱导缓解后第1年无事件生存率为91.30%,对照组为92.86%,差异无统计学意义(χ2=1.435,P=0.107);诱导缓解后第3年治疗组无事件生存率为69.57%,显著低于对照组的82.14%,2组差异具有统计学意义(χ2=8.973,P<0.05);诱导缓解后第5年治疗组无事件生存率65.22%,显著高于对照组的53.57%,2组差异具有统计学意义(χ2=10.101,P<0.05)。

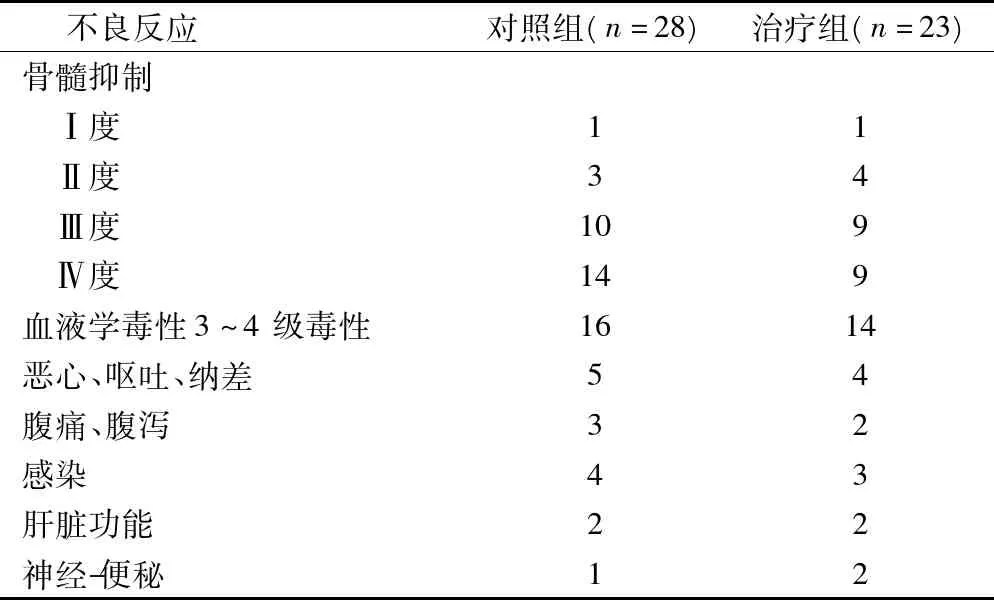

2.2 不良反应

2组患儿的不良反应主要为骨髓抑制,恶心、呕吐、腹泻等消化系统症状以及对血液系统的影响等,其中对血液系统的毒性大部分为2~4级。但2组患儿的不良反应无显著性差异(P>0.05),结果见表1。

表1 2组患者常见不良反应/例

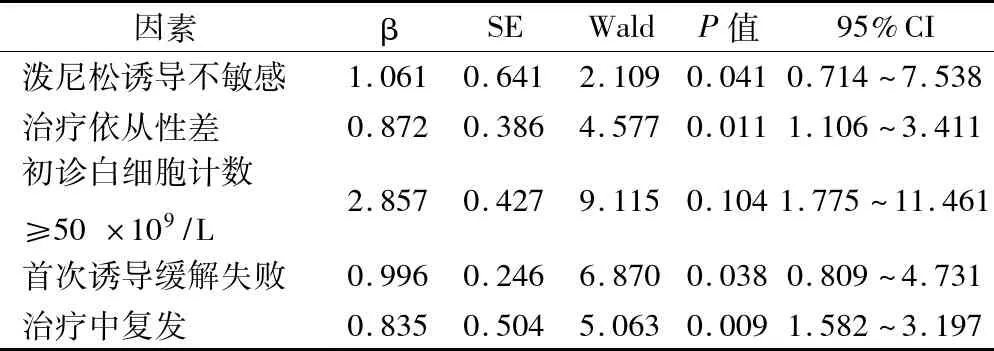

2.3 影响患儿5年生存率的多因素分析

Cox多因素分析显示,导致患儿诱导缓解后5年生存率降低的独立风险因素为:患儿对糖皮质激素诱导不敏感、治疗依从性差、治疗中复发以及首次诱导缓解失败,结果见表3。

表3 影响患儿5年生存率的Cox多因素分析

3 讨论

Ph染色体阳性急性淋巴细胞白血病,为小儿ALL中高危病例,通常见于年龄<15岁的青少年及儿童,由于患儿体内可以形成不同的BCR/AB融合基因及其蛋白产物,激活下游MAPK及JAK-STAT信号转导途径,从而刺激生长因子释放增加,白细胞增殖加快,同时可以促进白血病细胞的存[7]。所以导致患儿起病时的白细胞数目较高,且随年龄增长发病呈升高趋势,同时此亚型患儿预后差。

伊马替尼是新型分子靶向治疗的蛋白酪氨酸激酶抑制剂,在体内、体外均可在细胞水平上强烈地抑制BCR/ABl氨酸激酶的活性,能选择性抑制BCR-ABL细胞增殖和诱导其凋亡。伊马替尼口服迅速吸收,半衰期为13~16 h,主要通过细胞色素P344(CYP344)酶系代谢。研究发现患儿对伊马替尼有良好的耐受性,同时对异基因骨髓移植疗效不会产生影响,在Ⅰ期临床试验中,伊马替尼260~570 mg/m2可以安全、有效地治疗儿童Ph+ALL,并表现出低毒性[8]。但通过单药治疗Ph+ALL患儿,伊马替尼会出现两种耐药性:一种为原发耐药性,出现在骨髓幼稚细胞中;另一种为继发型耐药性,出现在维持治疗过程中复发的患者中。伊马替尼产生耐药的主要原因是BCR/ABL原癌基因发生突变所致。为克服伊马替尼的耐药性,通常采用伊马替尼联合其他抗白血病药物治疗儿童Ph阳性急性淋巴细胞白血病。有研究证实长春新碱与伊马替尼具有协同作用,阿糖胞苷、阿霉素、羟基脲与伊马替尼具有叠加效应,而甲氨蝶呤则具有拮抗作用。

伊马替尼的出现,使儿童Ph+ALL的治疗发生了很大的改变。在本研究中GGLG-08方案联合伊马替尼治疗组患儿诱导缓解率CR为95.65%,与对照组92.86%相比,差异无统计学意义(P>0.05)。但诱导缓解后第3年治疗组无事件生存率为69.57%,显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);诱导缓解后第5年治疗组无事件生存率65.22%,显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。2组患儿的不良反应主要为骨髓抑制,恶心、呕吐、腹泻等消化系统症状等,其中对血液系统的毒性大部分为2~4级,但2组患儿的不良反应无统计学差异(P>0.05)。通过Cox多因素分析显示,导致患儿诱导缓解后5年生存率降低的独立风险因素为:患儿对糖皮质激素诱导不敏感、治疗依从性差、治疗中复发以及首次诱导缓解失败。综上所述,GGLG-08方案与伊马替尼联合使用治疗儿童Ph阳性急性淋巴细胞白血病的临床疗效明显,安全性良好,但此方案对患儿的长期无病生存率的影响仍需进行进一步研究。

[1] Pui CH,Evans WE.Treatment of acute lymphoblastic leukemia〔J〕.N Engl J Med,2006,354(2):166-178.

[2] 王敏芳,许惠丽,庞小丽.伊马替尼联合化疗治疗Ph加急性淋巴细胞白血病王敏芳 〔J〕.医药论坛杂志,2008,29(24):49-50.

[3] 中华医学会儿科学分会血液学组.2014儿童急性淋巴细胞白血病诊疗建议(第四次修订)〔J〕.中华儿科杂志,2014,52(9):641-644.

[4] 杨文钰,王慧君,陈玉梅,等.脑脊液流式细胞学检测技术在急性淋巴细胞白血病儿童并发中枢神经系统白血病中的诊断价值〔J〕.中国实验血液学杂志,2012,20(1):38-42.

[5] 徐玉秀.伊马替尼联合化疗治疗Ph+成人急性淋巴细胞白血病20例治疗分析〔J〕.中国实用医药2011,6(18):175-176.

[6] 陈晓娟,邹 尧,杨文钰,等.CCLG-ALL2008方案治疗儿童急性淋巴细胞白血病复发患儿的特征分析〔J〕.中国当代儿科杂志,2015,17(4):321-326.

[7] Pui CH,Jeha S.New therapeutic strategies for the treatment of acute lymphoblastic leukaemia〔J〕.Nat Rev Drug Discov,2007,6(2):149-165.

[8] 王 一,方美云.伊马替尼治疗慢性粒细胞白血病的远期疗效观察〔J〕.实用癌症杂志,2012,27(2):181-183.

(编辑:甘 艳)

Efficacy and Safety of GGLG-08 Program Combined with Imatinib for Ph-positive Acute Lymphoblastic Leukemia in Children

YINZheng,YINSuhua,YANGWei.MaternalandChildHealthCareHospitalofXianning,Xianning,437100

Objective To study the efficacy and safety of GGLG-08 program combined with imatinib for Ph-positive acute lymphoblastic leukemia in children.Methods A retrospective analysis of clinical data of 51 cases of Ph+acute lymphoblastic leukemia in children were conducted,the control group received CCLG-ALL2008 chemotherapy,the treatment group received imatinib joint CCLG-ALL2008 chemotherapy,the efficacy and adverse reactions of the 2 groups were compared,and the main factors for 5-year survival rate in children after induction of remission were analyzed.Results Complete remission (CR) rate of the control group after induction therapy was 92.86%,and CR of the treatment group was 95.65%;1-year event-free survival (EFS) of the treatment group was 91.30%,3-year EFS was 69.57%,and 5-year EFS was 65.22%;compared with the control group,the treatment group did not increase chemotherapy-related toxicity.Independent risk factors lead to low 5-year survival rate after induction of remission were children of glucocorticoid-induced insensitive,poor compliance with treatment,relapse and remission induction failure for the first time.Conclusion GGLG-08 program combined with imatinib therapy for Ph-positive acute lymphoblastic leukemia is effective,with good security.

GGLG-08 programs;Imatinib;Acute lymphoblastic leukemia

杨 威

437100 湖北省咸宁市妇幼保健院

10.3969/j.issn.1001-5930.2016.09.050

R733.7

A

1001-5930(2016)09-1550-03

2015-10-08

2016-02-14)