轻素结玉盒

——元代范文虎墓玉贯耳壶的考古学观察

2016-12-29左骏

左骏

(南京博物院江 苏南京 210016)

轻素结玉盒

——元代范文虎墓玉贯耳壶的考古学观察

左骏

(南京博物院江 苏南京 210016)

玉贯耳壶是元代范文虎墓中出土的精美玉器之一,自公布以来备受关注。该贯耳壶不但质料上乘、工艺精湛,更具有鲜明的时代特点,它与同墓出土的玉素面带具、玉虎钮花押等一起,成为已往研究元代玉作的标准器具。同墓中的相关文物不仅说明墓主范文虎入元后曾进入国家高层核心官僚体系,并且从一个侧面集中反映了范氏个人的艺术品味。考古发现和文献材料证明玉壶的准确命名应该是“玉贯耳壶”;同时结合范氏特殊的身份,可以认为这件玉贯耳壶是宋末元初江南地区玉作高手的一件杰出作品,功用则是盛放香料。当时文人官僚普遍有追随“文雅好古”的风尚,并从“仿古、摹古”到“习古”,由此也揭示出宋代到元代仿古玉容器的艺术表现形式和风格嬗变的原因。

玉贯耳壶元代范文虎功用艺术风格

范文虎是南宋与蒙元战争后期重要的高级将领,他左右着战局的变化,掌控着南宋的存亡,降元之后步步累迁至平章政事、尚书右丞,成为“南人”之中入元官职最高者[1]。本文拟以考古发掘中玉器出土的情况为基础,结合历年学者的研究成果,对安徽安庆棋盘山范文虎墓中出土的玉贯耳壶(附玉穿带饰)的名谓、制作年代和功用进行研究,并进而尝试性地探究由宋至元代早期仿古玉容器风格的嬗变问题。

一、发现简况

在中国宋元考古史上极为重要的元代范文虎夫妇合葬墓发现于1956年4月的厂房基建过程中[2]。墓葬左室(东室)内是范文虎,右室(西室)内是夫人陈氏。范文虎棺出土品位置明确[3],其中6件(组)玉制品最引人瞩目。

墓葬形制与两宋以来南方高等级墓葬一致,尤其是椁内填实松香防腐防潮的做法与南宋帝陵攒宫颇为近似[4]。椁前挡头放置圹志,上以楷书“九叠”体镌刻碑文[5]。玉器分别放置于两处:一处在木椁南端砖砌台上的小木柜内,其下层第三格中置玉饰1件;一处在棺内骨架腰部上、下,发现碾窄边栏线的玉素面带具1条(其中玉构件11件),骨架上身右侧发现木笏板及玉虎钮花押各1件;另有具体位置难以厘清者,计有玉环2件、玉方形穿带饰1件、玉碾螭虎纹带盖贯耳壶1件(下文简称“范氏玉壶”)。

范氏玉壶为白色略闪青的和田软玉质,晶透无瑕,器表抛光莹亮,局部有灰白色沁斑。扁壶体,壶口斜直收敛,垂鼓腹,下设外撇的矮小圈足;壶体内掏膛,壁甚薄;器上带有原配的子母口单面弧凸的壶盖,盖平面呈椭圆形,大小与壶口相扣,最长端设有两个“n”形缺口,盖面正中等距穿有两孔,弧凸面上碾琢顾首翻身、头尾相接的螭虎一只;壶身口沿下饰凸弦纹一周,至颈腹相接处又饰凸弦纹一周,其间等距环饰上下紧凑的凸弦纹两周;壶体颈两侧自口沿至下腹的凸弦纹间有一对上下穿通的贯耳,贯耳的上下两端也琢出凸弦纹。下腹部光素无纹。玉壶连盖通高7.1、盖高1.11、口径3.25~2.75、贯耳孔径0.2~0.25、盖面孔径0.3、缺口径0.6厘米(图一:1)。范氏棺内随葬品中,同时发现1件微小的方形玉穿带饰,长1.74、宽1.1、厚0.77、孔径0.3~0.85厘米(图一:2)。

图一//玉碾螭虎纹贯耳壶和玉方形穿带饰

二、命名

范氏玉壶两篇“发掘记”中均未指明其具体方位。原发掘记中称该器为“玉尊”,在之后又称之“白玉贯耳盖瓶”[6]、“玉卣”[7]以及“贯耳玉瓶”[8]。从外形观察,其造型当是仿自商周时期的青铜容器——“壶”[9]。

有宋一代,自仁宗修订礼乐,由上而下的礼制推动无意带动起文人士大夫参与三代钟鼎彝器研究的金石学大兴[10],欧阳修《集古录》、《集古录跋尾》为集大成者,掀起高层文士对国家秘阁与太常所藏以及各地发现的青铜彝器铭文、器形、礼用等方面的金石考据之风潮,其后学者重要著作有李公麟与吕大临先后所编撰的《考古图》。李氏《考古图》一书中曾收录有“兽环细纹壶”,书中对该“壶”有过颇为详实的研究与考证[11]。流传于世目前尚可见的吕氏《考古图》一书,对古物分门别类进行著录,第四卷中收录壶形铜器计14件,但未录贯耳形制者[12]。宣和年间(1119—1125年),王黼奉徽宗敕命编纂旨在记录当时皇室所藏青铜彝器精华的《宣和博古图》(又称《博古图》)共十二卷,体例按器形如“瓶”、“壶”等分门别类著录,计收录“壶二十五器”。其中首件即是通体饰有饕餮、夔纹、云雷纹样并带铭的“商贯耳‘弓’壶”(图二:1)。著者依据“弓”铭考据该件商代铜壶与“乡饮”礼有关,同时又对两耳功用做了推断:“观其两耳可以贯绳,是必系而挈之者。”[13]此壶后继一件带盖“商欱姬壶”(看器型似西周早期),也同是贯耳形制,仅腹身较细长。后又录“周贯耳壶”5件(看器型纹样仍多为商代)(图二:3-7),按跋文记录均为扁壶样式[14]。以上几例宋人著录的当时所见商周铜容器均名之为“贯耳壶”并冠以时代。另有现代科学考古出土品如河南安阳殷墟小屯M238:R207、小屯M5:863(图二:2)[15]等。在殷墟之前还有为数颇多的陶质贯耳容器[16]。以类型学排比、地层学佐证,类似的铜壶流行时代大致均在商晚期。如果将这些传世品、出土品与范氏墓中所见玉壶相比较,其共同特征为:壶口呈扁体椭圆形,长颈、垂腹、矮圈足,周身饰弦纹。所以范氏墓中玉容器的原始模本,显而易见是商代晚期青铜椭圆腹造型的“贯耳壶”[17]。

图二//《宣和博古图》著录铜壶及殷墟出土铜壶

毋庸置疑的是,范氏玉贯耳壶的制作显然是受当时“好古”风气的影响。宋元古物中,类似的贯耳壶容器常能见于各类瓷器与仿铜礼器中。检索宋元时期传世或出土的标准和典型的贯耳壶器具,均以陶、瓷器为主,绝大多数陶、瓷贯耳壶烧造和使用时代在南宋早期,尚未见到纪年墓葬出土或时代明确的北宋贯耳壶形容器的材料。贯耳壶图形最早见于《宣和博古图》,该书成书于北宋末年,此时至“靖康之难”不足六年,作为官方新考订并颁布的古礼器样式的器物虽有铸造,但此后《宣和博古图》由中央向地方的推广、传播旋即被金人南侵的混乱战局所抑制,故而尚不足以形成适宜在整个社会风行的条件。

图三//宋元仿古贯耳壶和玉扁壶

高宗南渡,汴京祭器、文献悉数被北掳,以至于南宋绍兴四年(1134年)时国家祭器竟然出现了用陶、竹制品替代的窘境。绍兴十三年(1143年),杭州“行在”的秘书省将千辛万苦搜集到的《宣和博古图》卷交由太常寺有司研究参考,所以至绍兴十六年(1146年),南郊大礼和太庙所用之陶瓷、铜礼器开始以《宣和博古图》为粉本大量制作[18]。结合考古者搜寻与发掘,如今的瓷器研究者认为,绍兴十六年最初烧造祭器的,应是杭州郊坛下官窑(乌龟山窑址)和修内司窑(老虎洞窑址)为主体的瓷质礼器烧制窑。尤其是在乌龟山窑址考古发掘中,亦首次发现了南宋早期地层中的各类仿古礼制瓷器,其中便有贯耳壶器形的瓷器残件(图三:1)[19]。另外,在杭州南宋城遗址上的基建中出土有为数不少的仿古纹样的陶贯耳壶,研究者普遍认为,这或与文献所载南渡宋廷曾于绍兴四年使用陶礼器替代铜礼器以祭郊坛的权宜有关[20](图三:2)。

以现存可确定为南宋官窑的贯耳壶来看,其外形上均基本套用了《宣和博古图》中所录商周时期扁平的贯耳壶,只是在壶身上简化处理了商周青铜器繁杂细致的纹样,多数仅保留两道凸弦纹。又如部分传世官窑壶体改做成“八方”折棱形态,也算其时一类造型上的艺术创新。但随着政治的安定与经济的复苏,南宋中期之后民间日用铜质仿古器具逐渐盛行,贯耳壶这种家具陈设类的仿古铜器售卖市场也随之复苏[21]。例如浙江湖州王家潭窖藏所见的仿古贯耳铜壶,通体装饰变形的仿古纹样(图三:3),整体风格与青瓷壶中“八方”造型风格近似,一改传统礼制祭祀用铜器的肃穆端庄,而略显不伦不类;又如浙江衢州史绳祖墓中铜双螭鬲式炉[22]、金华郑继道母徐氏墓中的铜云雷双螭纹鼎式炉[23]等,均是具有仿古样式并添加其时流行的新纹样的“创意”之作。淳熙七年(1180年)颁布《淳熙释奠制度图》,大量采用北宋初年聂崇义《三礼图》中臆想的礼器图样,有学者认为仿古加创新的风气可能受其影响而产生[24]。

至于范氏墓所见玉贯耳壶属宋抑或是属元,历来亦有争议。南宋官窑贯耳壶时代最早的,以浙江杭州乌龟山南宋官窑(郊坛下窑)地层中所见残件为例。该器口部、双耳虽残缺,但自颈部以下完整,颈、腹之间饰一道明显凸弦纹,颈部与腹部过渡不显著,下腹的鼓垂也不明显,但浑圆有度,整体的视觉感受是偏瘦高型。这类形态大体摹造出了商周青铜贯耳壶的典型特征。类似的传世品在两岸故宫旧藏中亦不在少数,如北京故宫藏修内司贯耳扁壶、郊坛下官窑出土贯耳扁壶(图三:4),台北“故宫”藏官窑青瓷贯耳壶(图三:5)、修内司官窑粉青贯耳穿带弦纹壶等。另外,浙江省三门县出土的一对铜仿古纹贯耳瓶也是属于此类风格[25]。

图四//宋代玉器上的螭虎纹

20世纪70年代朝鲜半岛西南部新安海域沉船遗物中有一件景德镇窑口的青白瓷蟠龙纹贯耳壶。研究者据其他伴出遗物推断,该船沉没的年代约在元至治三年(1323年)之后,这件贯耳壶的年代不会晚于元代中期[26]。浙江海盐元代镇海塔内瘗藏的铜仿古纹贯耳壶形制与之类似[27],时代上也可相互佐证。这两件贯耳壶与传世宋官窑贯耳壶相比,不同之处除颈、腹模印仿古纹样之外,垂腹更加明显,宋时外撇的壶口已变为内收,近方口沿处为一道凸弦纹(图三:6),这几个特点均与范氏玉贯耳壶相符。西藏博物馆收藏的一件典型元代西番莲双龙活环耳玉扁壶(图三:7),除形体稍大、非贯耳、通体碾琢纹样之外,重心偏下,整体造型敦厚肥硕,与新安沉船贯耳壶形体在视觉上有明显不同。元廷早期设立的玉器制作机构,至元十五年(1278年)改大都的玉作局为玉局提举司[28],专司宫廷玉器如西番莲双龙活环耳玉扁壶之类的制作,这类器当是按蒙元贵族华贵丰腴的风格和喜好琢做的。由以上瓷、玉器形制的微妙差别,可知贯耳壶造型风格在宋末元初南北方存在着地域性差别。

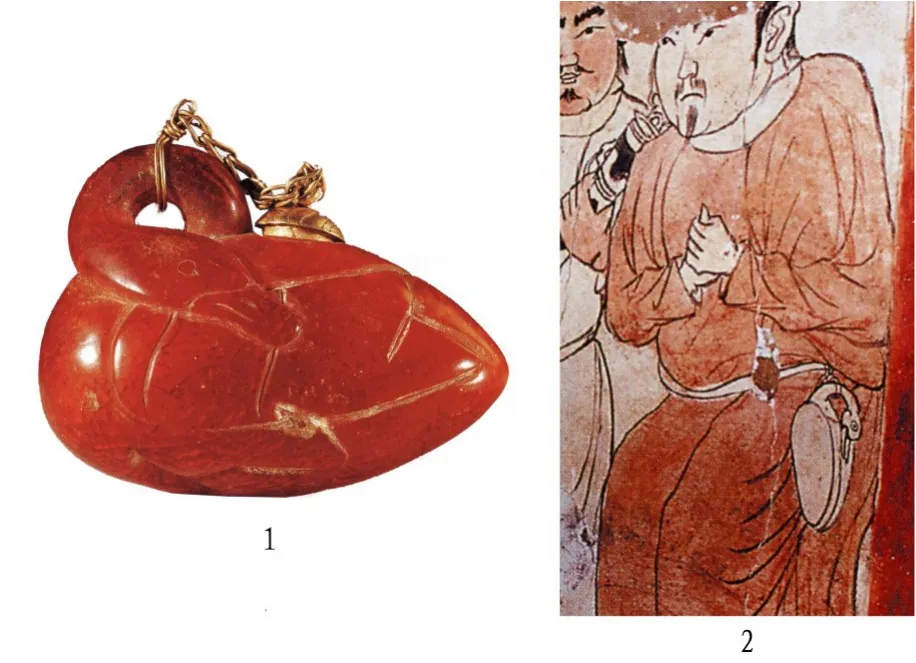

在范氏玉贯耳壶盖面上有碾琢的屈身螭虎纹,颇具宋元的时代特色(图四:4)。螭虎纹是战国秦汉以来玉器装饰上最重要的图案元素之一,三国至隋唐以后,螭虎纹却销声匿迹,直至宋代中后期,随着一大批出土的商周钟鼎彝器被金石学家所重视并推崇,这些古物上的螭虎纹样才被重新发掘与认知并大为风行,时名为“蟠螭”[29]。螭虎纹自北宋重新发端再至明清繁盛,形式样貌也有着自身的演变规律和各时代的风格特征[30]。目前考古发现最早的一件螭虎纹样的宋元玉器,是江苏南京江宁南宋建中绍兴二十五年(1155年)墓中出土的仿古玉韘形佩[31]。该器作椭圆虎首形,有管钻凸圆眼及翻转瓜子形的两耳,身躯设计成镂空穿云,爪端肥厚,尾末分叉(图四:1)。该墓纪年确切,螭虎形态与细节表现、韘形佩的样式也不类两汉,据此学者推断它是一件典型的宋代仿古玉作,且制作不会晚于南宋早期[32]。南宋中晚期的螭虎纹标准玉器,如宁宗嘉泰元年(1201年)前后的浙江金华郑继道墓出土的两件玉璧[33],螭虎为剔地浅浮雕,作近三角形首,管钻凸圆眼,眼睛靠近虎首前端,两耳翻转卷云形,细长如壁虎形身,单尾纤细(图四:2)。四川蓬安西拱桥村宋墓出土的螭纹玉璧雕琢技法和螭虎造型上也与郑墓出土者相似[34]。成都柳江村宝庆二年(1226年)单螭纹玉璧(环),头部呈圆钝的三角形,圆凸眼部为管钻,螭身修长,四肢肘处剃除浮雕并斜刀工艺琢有饱满的圆形卷云纹,四爪匍匐,尾部飘逸分叉[35]。四川广汉联合村宋元之交的窖藏出土一件高、浅浮雕结合的蟠螭心形玉饰,浅浮雕螭虎与前例无异,另一面高浮雕螭虎虽立体感强,头、眼比例分布亦如前者(图四:3)。

元代带有螭纹的玉器数量大增。江苏无锡延祐七年(1320年)钱裕墓中所出剔地浅浮雕白玉螭纹圆牌[36],其螭纹头部略成三角形,非管钻的圆形眼,口含灵芝,额头带三横“抬头纹”,长尾中段分叉(图五:1)。陕西西安南郊电子城元代刘逵墓出土玉龙螭带钩[37],钩身镂空,螭口含灵芝,方面圆首,瓜子眼,尾中段分叉(图五:2)。相同的螭纹还见于陕西西安田家湾元墓玉螭虎穿花绦环、江苏溧水南郊元墓玉蟠螭纹活扣套环(图五:3)、韩国新安海域元沉船的木质螭虎印[38]等器具上。

图五//元代玉器上的螭纹

南宋与元的螭虎造型有着显著的不同,以螭首或尖(三角)或圆、眼睛的形状及处理方式的差别、额首是否带有“抬头纹”、口含灵芝与否等方面最为显著[39]。对照范氏玉贯耳壶盖螭虎纹,可见范氏玉贯耳壶兼具宋元时代特征,如尾端多见不分叉的宋代风格,元代典型的扁圆形螭首、非管钻的瓜子眼。其他类似的玉件如上海松江西林塔瘗藏仿古造型的玉珌,其上碾琢的螭纹包括四肢装饰的毛发均与范氏玉壶螭纹最为相近[40](图五:4)。所以范氏玉壶年代判定在宋末或元初这一转型阶段似乎更为严谨与妥当,这与墓葬年代也正契合。

从该壶玉质上观察,范氏玉壶盖与壶体用料相同,无明显色和质的差别,即盖与壶应是解同料所制。玉壶形体端正,气韵雅致,盖、身子母口配合紧密,内膛掏作精细,非一般玉工所能胜任。相对于元代对琢玉行业的记载[41],南宋玉作只零散见于宋元话本小说中。如在宋元之际辑录的《京本通俗小说》话本《碾玉观音》故事中,主角“碾玉作”崔宁怀技超群,不仅可委身咸安郡王(疑为韩世忠)将门之下,遇警亦可出逃,所到之处仅靠琢玉手艺便能自给生活[42]。话本设定的故事发生于绍兴年间,另在《梦粱录》、《西湖老人繁胜录》中也记载了南宋“行在”临安“碾玉作”、“七宝社”玉器成品及宝石买卖市场的繁盛[43],像话本中崔宁这样的琢玉高手当然是公、私客户之间的抢手匠人。结合范氏的家世出身及官宦履历,玉贯耳壶很可能就是崔宁这种兼顾公、私身份的碾玉高手专为范氏琢制的一件巧作[44]。

仿古玉容器或作陈设,或作佩挂,再经南宋公、私玉作的推动发展,引领一时之风尚,亦是中国元到清代仿古玉器之滥觞。元人周密忆南宋行在盛景的《武林旧事》“乾淳奉亲”条描述孝宗乾道、淳熙年间(1165—1189年)内廷陈设之盛况:

又别剪好色样一千朵,安顿花架,并是水晶、玻璃、天青汝窑金瓶。就中间沉香卓儿一只,安顿白玉碾花商尊,高约两尺,径二尺

三寸,独插“照殿红”十五支[45]。又“赏花”条目中:

(皇宫禁内)堂内左右各列三层,雕花彩槛,护以彩色牡丹画衣,间列碾·玉·、水晶、金壶及大食玻璃、官窑等瓶·,各簪奇品[46]。

在“高宗幸张府节次略”中也提到绍兴年间张俊进奉“宝器”内多有仿古的“玉香鼎”、“玉古剑璏”等物[47]。综上,范氏玉壶制作时代,从器型、纹饰乃至风格判断应在南宋末期至元初,琢作地抑或在依旧保留着浓郁文雅复古风气的江南。

三、功用

范氏玉贯耳壶高不及10厘米,而西藏博物馆藏西番莲双龙活环耳玉扁壶高14厘米,两者体量相差悬殊。新安沉船出土青白瓷贯耳壶高达17.4厘米,所见宋代官窑贯耳壶尺寸也均在10厘米以上。按上文引“乾淳奉亲”条记载及扬之水等先生考证,这类器多用于花插陈设或在元明之后用于“炉瓶盒”的香具组合[48],所以可推知范氏玉贯耳壶并非寻常的陈设玉器皿。

图六//宋辽小型玉容器

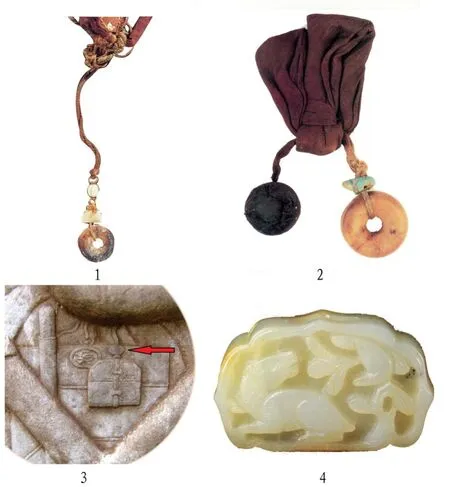

贵重金银、玉、琥珀及象牙等质的壶、瓶或者盒形的小型容器,在中国南、北方均有发现,而以内蒙古辽陈国公主墓出土的为最早,时代相当于中原北宋真宗天禧二年(1018年)。陈国公主墓出土金、玉盒若干,另有一件玉海螺形的小瓶[49](图六:1)。辽宁阜新成州城辽道宗大康二年(1076年)佛塔地宫瘗藏玉竹节形金链小瓶1件[50](图六:2),安徽休宁南宋庆元六年(1200年)朱晞颜墓出土玉卣(图六:3,提梁、盖遗失)、玉瓶、玉坛(?)各1件[51],浙江衢州南宋咸淳十年(1274年)史绳祖墓出土玉莲苞瓶1件[52](图六:4),上海松林塔瘗藏碾仿古兽面纹壶(卣?)1件(盖、把均失)[53](图六:5)。

这些玉壶或瓶形的容器,北方所见者多使用贵金属编系穿配,如内蒙古辽陈国公主海螺形玉瓶,螺头作盖、螺身掏空,螺身两肩在一条直线上各钻一孔,盖内同样钻两孔牛鼻穿,汇聚至顶头一孔,使用时用金线在螺身两端穿孔处各系大于穿孔的珠子一枚,用来保证金线不从穿孔脱落。螺腔内走线,再汇聚至螺顶出线,由上链接挂扣垂挂绑系(图六:1)。阜新成州城塔的竹节形玉瓶,身、盖上均有上下贯通的贯耳,以金链在两端贯耳处由下至上穿系,底部用宝石蓝色琉璃坠阻隔,两侧金链再穿过瓶盖上的贯耳至上部汇聚在一金环之上。南方发现的玉壶未见穿系材料,仅留有穿系的孔洞。如朱晞颜墓玉卣顶盖已缺[54],而卣身的两侧扣耳、镂空爬龙扉棱均可以作穿系用。史绳祖墓玉瓶瓶体近口两侧、荷叶形小瓶盖顶均有两个穿孔,穿系方式应该与陈国公主墓玉螺小瓶相同[55]。

综上,范氏玉壶的功用似乎即体现在壶体两侧上下相通的贯耳及壶盖穿孔的关系之间。笔者观察到,当壶盖盖合时,两侧穿耳、壶盖两侧“n”形缺口和盖面上等距的两穿孔正在一条直线上。使用时,线绳由两侧贯耳底部穿入,向下的绳头必须打结以阻挡穿线滑脱,两端绳线再由盖上“n”形缺口进入盖内,最后由盖顶两孔穿出会合[56](图七:1)。

黑龙江省哈尔滨市郊金大定二年(南宋绍兴三十二年,1162年)金齐国王与王妃合葬墓中,两位墓主腰带上各有一件圆形香盒与香坠,经扬之水先生据宋明文献考证为“穿心合”[57],其内部尚有膏状香类遗存也能证明其说[58]。两件穿心合上穿带一件具有上下通天孔的玉饰(王用白玉交颈鸿雁、王妃用松石卧蟾),可下推至香盒顶部固定住盒盖,以防香盒自然打开造成洒泼(图八:1、2)。又如陈国公主的玉螺瓶,瓶与玉挂扣之间保留有一段距离,应是为了方便瓶口上端珠形穿带的上下滑动。范墓的小玉穿带功用与之相同,用来穿系汇聚穿过贯耳壶绳线,也是调节挂绳松紧、开锁壶盖的小锁扣,具体使用可参见复原示意图(图七:1)。

图七//玉壶的悬挂方式

图八//宋元时期小玉件上的穿心锁扣

图九//辽代雁形香料壶(瓶)

另一个值得注意的是,上述容器出土时大多数贴近墓主或是在棺内,显然是随身的佩物,完整穿配后挂绳系缚于带具上并悬于身侧。考虑到对贵重玉容器的保护问题,其外部可能还套有精美的织物外套。北京故宫版《韩熙载夜宴图》“轻吹”一节里,细致描绘了正优雅打着拍板的韩公门生陈致雍(或是舒雅),其右侧腰间所悬垂系的帛袋或可视为推定范氏玉壶悬挂方式的参考[59](图七:2)。类似的通天孔扁方穿带锁扣也常见于宋元时期其他腰坠,例如内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗元代石人腰间荷包坠(图八:3)。在传世宋元玉器中也不乏相似的穿心锁扣(图八:4),甚至到明清时期此物依旧风行不衰,常见踪影[60]。

明人周嘉胄《香乘·香绪余》提及古今对贮藏成品香料之“香盛”的要求:“盛即盒也,其所盛物与炉等,以不生涩枯燥者皆可,仍不用生铜之器,易腥溃。”[61]玉质容器可能具有盛装香料的实用功能。

传统认为玉料致密温润,性凉,最宜盛装成品香料。唐玄宗时曾有元先生赠韦丹尚书“绡缕白玉香囊”[62]以表珍重的故事。

在辽陈国公主与驸马腰间另见有金比翼鸟圆盒子、玉碾龙凤纹盒子、玉鱼盒子、琥珀雁形壶(图九:1)、金链子水晶罐,朝阳辽北塔天宫也见金、银链子的玛瑙、水晶罐[63],它们原或是与随身的香料盒有关。比翼鸟象征夫妻的和美情感,与穿心合寓意相类,而大雁也因忠贞的习性被人们所称誉,在唐宋以降多用来传达男女对情感的坚守。关于使用雁形壶的图像资料被发现于内蒙古扎鲁特旗浩特花一号辽墓壁画中,画中男子腰间悬挂着曲颈雁瓶[64](图九:2),虽然其形制大小在画工的艺术表现里稍显夸张,从金齐国王墓中王与王妃香盒的出土情况来看,它们均悬于墓主右侧腰间大带之上,这无疑是雁形香盒或香瓶悬挂腰间使用时的真实写照[65]。

有学者认为这些原是北方契丹民族所使用的器具,后来流转至南方[66]。不过在唐人许尧佐传奇小说《柳氏传》就早已提到玉盒:“以轻素结玉盒,实以香膏,自车中授之,曰:‘当速永诀,原置诚念。’”[67]这里提到的“玉盒”或便是贯有素色丝线提挂的盛香玉(也可能是类玉的瓷)质容器,佩挂的玉香盒在中原唐时已成为当时男女间传递情愫之物。考虑到契丹族辽国艺术受中晚唐风格影响深远(尤以金银器最明显)[68],像陈国公主这样的高级契丹贵族腰间佩香壶(罐)之俗,可能便是源自中原[69]。

然据上引文,香具内的所谓“香膏”应理解为非流体(或粉状)一类的香品,当有一定的粘稠性。浙江衢州南宋史氏墓中的玉莲苞瓶,据发掘者描述,出土时瓶内还残留有红色粉末。又据明人《香乘》“熏佩之香”所录古香方中的“十和香粉”、“和粉香”均添加有“朱砂”,这不仅是利用朱砂的防腐杀菌功效来长久保存香料,更是追求用朱砂调和出的香体的艳红色[70]。书中还特别指出,尤以“调色似桃花为度”的“十和香粉”为上品。

四、余论

范氏生平《元史》并无立传详述,清人魏源《元史新编》、柯劭忞《新元史》和屠寄《蒙兀儿史记》中均综合他书单列为传记。文献均言范氏为南宋名将吕文德婿,从南宋权相贾似道极力为其开脱战场渎职一罪来看,至南宋末年范氏无疑已是贾、吕氏集团中的核心人物[71]。咸淳年间(1265—1274年)他官至“殿前副指挥使”[72],掌管禁军兵权,属应征的军队事务管理型官僚,具有一定的文化修养。至元十二年(1275年)范氏以安庆城降元,被授“两浙大都督”。后来他一路升迁,到至元三十年(1293年)三月以“平章政事”(从一品)身份“疏漕河之役”,第二年(1294年)以“平章政事”(从一品)改“监浚通惠河”,这也是范氏在史书中最后的踪迹[73]。

从墓葬情况与出土品分析,范氏的葬仪应是严格按照所任最高官品等级执行的[74],如漆纱展脚幞头、木笏及紫色袍(残片),尤其是一套完整的双鈌单挞尾排方玉带,即是与其终于“平章政事尚书右丞商议枢密院事”的从一品官衔匹配的物品[75]。

北宋以降,中国传统文人受金石学带来的复古之风的浸淫,他们对“古”有着独到的理解[76]。“古”通常是经过历史浪潮洗练后的精华,理所当然能被人们珍视,宋代士人的文化活动也正是逐步从“好古”转而到“摹古”与“习古”,以自身践行文化的再创造[77]。单从玉器的造型与艺术风格来看,能反映这种再创造的器物,两宋之交便有江苏南京绍兴年间秦桧家族墓群出土的兽面纹水晶璧、玉圆雕辟邪[78]、玉双螭韘佩,南宋中期有安徽休宁朱晞颜墓出土的玉碾仿古兽面夔龙纹提梁卣、浙江台州赵伯沄墓出土的仿古兽面纹玉管[79],元早期有浙江杭州元大德六年(1302年)鲜于枢墓出土的仿汉代风格的螭虎玉璏及碾仿古卷云纹玉剑格[80],元代中期有江苏无锡延祐七年(1320年)南宋遗民钱裕墓出土的玉碾仿古螭纹绦环[81]等。可见自南宋到元,中国江南一带仿古玉作制器和士人对仿古玉器的追捧已蔚然成风。有关宋代仿古玉器,学者们论著颇多,此处不再赘述。由宋至元玉器艺术风尚的延续与风格细节的转变还是一个有待深究的多角度话题。

宋元时期突然大量出现这类具有上古玉器外形或纹饰的玉质器具,除当时士人从“摹古”到有意识的“仿古”风尚对玉作有引导之外,亦有早在北宋晚期已经存在不法商贩在利益驱动下的“伪古”行为[82]。前文所说南宋淳熙年后具有“创意”的仿古铜器的异军突起,或是反映了民间商业化仿古与伪古的新浪潮[83]。无论古意盎然的范氏玉壶琢作是否在其本人授意“仿古”下完成,其特征性的一些微妙变化其实已经表明:那古拙素净的造型依然代表了两宋文人“文雅好古”的时代品味。这同时也反映了范氏对于宋代士人文化中“雅”与“古”的一种认同[84],即便是在逝世后,他随身也佩戴了这件玉壶,壶盖上碾琢了一条非典型、处于宋元嬗变时期的曲身圆头的螭虎。

(玉贯耳壶使用复原示意图承蒙南京博物院院古建所裴斐先生拨冗绘制,安徽博物院刘东先生也提供了重要帮助。在此一并致谢!)

[1]《宋史》、《元史》均未为范文虎立传,后明人柯维骐《宋史新编》,清人魏源《元史新编》、柯劭忞《新元史》、屠寄《蒙兀儿史记》及曾廉《元书》才略有列传记述。相关文献在文后涉及史料处分别引述。

[2]白冠西:《安庆市棋盘山发现的元墓介绍》,《文物参考资料》1957年第5期。

[3]马厚文:《安庆棋盘山元墓发掘记》,政协安庆市委员会文史资料工作组、安庆市图书馆资料室编《安庆史话(初稿)》(内部参考),1979年,第241页。

[4]孟凡人:《南宋帝陵攒宫的形制布局》,《故宫博物院院刊》2009年第6期。

[5]其中“尚书省右丞商议”七字漫漶;“文虎”名讳为真书体。

[6]中国玉器全集编纂委员会:《中国玉器全集·5·隋唐—明》,河北美术出版社1993年,图一八〇;安徽省文物局:《安徽出土玉器精粹》,众志美术出版社2004年,图一五八。

[7]古方主编:《中国出土玉器全集·6·安徽》,科学出版社2005年,第181页。

[8]安徽省文物事业管理局编:《安徽馆藏珍宝》下册,中华书局2008年,图224。

[9]关于壶的自铭,现最早见于西周,如西周中期的“郁壶”(《三代》12·8·1)、西周晚期的“伯庶父壶”(《三代》12· 11·3)。按此类壶的形体演变,宋人对商及西周早期贯耳扁深腹容器的考据及命名应十分准确,文中此处从宋人命名。另,英国杰西卡﹒罗森(Jessica Rawson)教授较早认识到此件玉容器与商周壶形青铜器的关系,参见Jessica Rawson,Chinese jade from the Neolithic to the Qing.Published for Trustees of the British Museum by British Museum Press,1995.p90.

[10]张临生:《李公麟与北宋古器物学的发轫——宋代古器物学研究之一》,台北“故宫”博物院《宋代大展图录》,台北2000年,第1页。

[11]李氏《考古图》目前已佚,散见宋·吕大临《考古图》所辑录部分。

[12]宋·吕大临、赵九成撰:《考古图续考古图考古图释文》,中华书局1987年,第97-104页。

[13]“盖射者未尝不继之饮,以其礼难,所以强势者也。故必寓于人情之所易,此记礼者之于乡饮以谓‘吾观于乡’,则知王道之易者,其在是欤?”宋·王黼编纂、牧东整理:《重修宣和博古图》,广陵书社2010年,第224页。

[14]宋·王黼编纂、牧东整理:《重修宣和博古图》,广陵书社2010年,第230页。

[15]《小屯》第一本《遗址的发现与发掘·丙编·殷墟墓葬之五·丙区墓葬上》,台北“中央研究院”历史与语言研究所,1980年;中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集·3·商(三)》,文物出版社1997年,图版八八。

[16]陶质贯耳容器出现较早,最早如良渚时期的贯耳壶系统,此后从二里头(一期Ⅳ短颈壶、三期I—Ⅳ式壶)到盘龙城(商前期甲组带耳壶)、殷墟(Ⅳ期Ⅲ式觯、Ⅳ期Ⅰ式卣)均有发现,二里头及早商的贯耳器可能存在对东南地区同类陶器的复古,限于篇幅本文只涉及商周时期铜质贯耳壶的形制。

[17]朱凤瀚:《中国古代青铜器》,南开大学出版社1994年,第113页。

[18]南宋·礼部太常寺纂修:《中兴礼书·吉礼·郊祀祭器》,宝彝堂本影印。

[19]中国社会科学院考古研究所、浙江省文物考古研究所、杭州市园林文物局:《南宋官窑》,中国大百科全书出版社1996年,图三一:3。

[20]相关论述可参见沈一东《南宋官窑陶质祭器器物属性探析》,《东方博物》第三十四辑,第49页。

[21]关于南宋至元铜器艺术文化价值,可参考钱轶士《用敬与格物——南宋至元铜器的艺文价值初探》,张杰主编《文人空间(贰)》,中国联合文化出版社2015年,第110页。

[22]衢州市文管会:《浙江衢州市南宋墓出土器物》,《考古》1983年第11期。

[23][33]赵一新、赵婧、蒋金治:《金华南宋郑继道家族墓清理简报》,《东方博物》第二十八辑,2008年。

[24]蔡玫芬:《庄严与细巧:南宋的工艺与生活》,台北“故宫”博物院:《文艺绍兴——南宋艺术与文化·器物卷》,台北2010年,第15页;需要说明的是,虽《三礼图》中未著录“贯耳壶”,但蔚然的臆造风气必然波及当时仿古器物的设计。

[25]张峋:《三门出土的青铜贯耳瓶》,《东方博物》第五十辑2014年第1期。

[26]沈琼华主编:《大元帆影——韩国新安沉船出水文物精华》,文物出版社2012年。

[27]李林:《海盐镇海塔及出土文物》,《东方博物》第三十三辑2009年第4期。

[28]明·宋濂等:《元史·百官志》,中华书局1976年,第2226页。

[29]图参见宋·吕大临、赵九成撰《考古图·续考古图·考古图释文》“螭纹玉带钩”、“琱玉蟠螭”,中华书局1987年,第144、146页。

[30]邓淑蘋先生发现螭虎“只有在本土文化复兴的汉人社会里”出现,是宋与外族玉器纹样中主要的一类区别特征。邓淑蘋:《写实与仿古交会下的南宋玉器》,台北“故宫”博物院《文艺绍兴——南宋艺术与文化·器物卷》,台北2010年,第32页。

[31]发掘材料参考南京市博物馆《南京建中村南宋墓》,国家文物局《2004中国重要考古发现》,文物出版社2005年,第169页。

[32]邓淑蘋:《写实与仿古交会下的南宋玉器》,台北“故宫”博物院《文艺绍兴——南宋艺术与文化·器物卷》,台北2010年,第32页。

[34][37]上海博物馆:《中国隋唐至清代玉器学术研讨会论文集》,上海博物馆2002年,彩版一五、彩版二九。

[35]苏欣、刘振宇:《成都市出土南宋螭纹玉璧初探》,《收藏家》2014年第12期。

[36]无锡市博物馆:《江苏无锡市元墓中出土一批文物》,《文物》1964年第12期;图见上海博物馆《中国隋唐至清代玉器学术研讨会论文集》,上海博物馆2002年,彩版三三。

[38]古方主编:《中国出土玉器全集·14·陕西卷》,科学出版社2005年,第219页;同前《中国出土玉器全集·7·江苏上海》,第186页;沈琼华主编:《大元帆影——韩国新安沉船出水文物精华》,文物出版社2012年,第124页。

[39]历代螭纹大体变化研究可参见鲜仲文《历代玉器螭纹之异同》,《东南文化》2005年第2期。

[40]上海市文物管理委员会:《上海出土唐宋元明清玉器》,上海人民出版社2001年,图七五。

[41]有关元代玉作研究探讨可参见邓淑蘋《从“西域国手”与“专诸巷”论南宋在中国玉雕史上的重要意义》,北京大学考古文博学院编《考古学研究九》,科学出版社2012年,第408页。

[42]佚名:《碾玉观音》,黎烈文标点:《京本通俗小说》,王云五主编《万有文库——国学基本丛书》,商务印书馆1937年,第1页。

[43]南宋时期“碾玉作”、“七宝社”玉器碾琢与市场买卖的繁盛可参见宋·吴自牧:《梦粱录》卷一三《团行》,浙江人民出版社1980年,第115页;宋·西湖老人撰:《西湖老人繁胜录》,《东京梦华录(外四种)》,古典文学出版社1957年,第113页。

[44]当然也不能排除是负责掌造内廷供奉的“文思院”(《宋史·职官志》,中华书局1977年,第3917页)所做,供蒙元贵族佩用、赏赐。

[45][46][47]元·周密:《武林旧事》,《东京梦华录(外四种)》,古典文学出版社1957年,第472、374、503页。

[48]花插用瓶考据参见扬之水《宋代花瓶》,《故宫博物院院刊》2007年第1期;炉瓶可参见扬之水《香识》,广西师范大学出版社2011年,第45页。

[49]内蒙古自治区文物考古研究所等:《辽陈国公主墓》,文物出版社1998年,图版五〇:2。

[50]中国玉器全集编纂委员会:《中国玉器全集·5·隋唐—明》,河北美术出版社1993年,图一四二。

[51]发掘资料参考卢茂村、王少清《休宁朱晞颜墓出土遗物及其有关问题的探讨》,《安徽文博》第4期,1984年;玉瓶、玉坛(?)未见发表;玉卣的详图可参见安徽省文物局《安徽出土玉器精粹》,众志美术出版社(台北)2004年,图一五三。

[52]衢州市文管会:《浙江衢州市南宋墓出土器物》,《考古》1983年第11期。

[53]上海市文物管理委员会:《上海出土唐宋元明清玉器》,上海人民出版社2001年,图四四。

[54]清末端方曾收藏玉卣1件,原配盖,形制与安徽休宁朱氏墓玉卣类似,图见《陶斋古玉图》,见桑行之等《说玉》,上海科技教育出版社1997年,第705页。

[55]江苏南京将军山明代沐睿墓出土的玉提梁卣可能也是一件宋末仿古器具,制作年代与使用方式与朱晞颜墓玉卣相当,图见古方主编《中国出土玉器全集·7·江苏上海》,科学出版社2005年,第190页。台北“故宫”博物院藏“壶形玉熏具”,可能也是宋元仿古容器,形制与朱氏、沐氏相同,略有残损,图见《古色——十六至十八世纪艺术的仿古风》图Ⅰ-25,台北“故宫”博物院2003年,第50页。

[56]图可参考张明华著《中国古玉发现与研究100年》,上海书店出版社2004年,第157页。

[57]扬之水:《穿心合》,《紫禁城》2010年第3期。

[58]赵评春、迟本毅:《金代服饰——金齐国王墓出土服饰研究》,文物出版社1998年,图五三、一八七。

[59]有学者认为,《韩熙载夜宴图》可能是南宋初年的“和成本”;有关研究参见张鹏川《〈韩熙载夜宴图〉图像志考》,北京大学出版社2014年。

[60]江苏江阴市叶家宕明早期士人墓中有一件雕卧马纹煤精荷包穿带锁扣,荷包内尚有碎银若干;参见江阴博物馆《江苏江阴叶家宕明墓发掘简报》,《文物》2009年第8期,图一四、一六。

[61][70]明·周嘉胄:《香乘》,九州出版社2014年,第315、413-414页。

[62]唐·李浚:《松窗杂录》“物之异问”条,中华书局1960年,第12页。

[63]辽宁省文物考古研究所、朝阳市北塔博物馆:《朝阳北塔——考古发掘与维修工程报告》,文物出版社2007年,图三九:2、五五:3。

[64]中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、内蒙古文物考古研究所:《内蒙古扎鲁特旗浩特花辽代壁画墓》,《考古》2003年第1期,图版四:2。

[65]吴沫女士最早对两者进行对比研究,见陆建芳主编、张宏明、吴沫、于宝东、张彤著《中国玉器通史·宋辽金元卷》,海天出版社2014年,第347页。

[66]雁形瓶目前见于辽陈国公主墓(琥珀)、香港喜闻过斋(白玉)收藏品,论述参见苏芳淑《契丹玉和琥珀雕饰初论》,上海博物馆编《中国隋唐至清代玉器学术研讨会论文集》,上海古籍出版社2002年,第237页。

[67]唐·许尧佐:《柳氏传》,宋·李昉等编《太平广记》,中华书局1986年,第3995页。

[68]郭康松:《论辽文化对唐文化的继承》,《辽宁工程技术大学学报(社会科学版)》2011年第3期;赵瑞廷、康宇凤:《唐代金银工艺对辽代金银器的影响》,《内蒙古师范大学学报》(哲学社会科学版)2008年第5期。

[69]香港知柔斋所藏白玉龙纹“穿心合”,所碾龙纹与成都王建墓大带龙纹比较,推定其时代可早至晚唐五代时期,图见《玲珑玉雕:玉人、玉兽、玉饰》,香港大学美术博物馆1996年,第206页。

[71]至元十二年(1275年)正月,范氏降元不久,南宋谢太后因计划招吕文焕、陈奕与范文虎三降将交通元军议和,遭三人拒绝,随“乃籍三人家,妻孥多遇害”,范氏第一任妻子吕氏可能即在此次被害之列,见清·柯劭忞《新元史·范文虎传》,开明书局1935年,第360页。

[72]明·柯维骐撰:《宋史新编·叛臣·范文虎传》,大光书局(上海)1936年;清·魏源撰:《元史新编·降臣·范文虎传》,《续修四库全书·史部·别史类》,上海古籍出版社2002年,第319页。

[73]范氏历任官职引自《元史》、《新元史》及《蒙兀儿史记》。按《元史·百官志》所记:“(至元)二十四年复立尚书省,左、右丞各一。”范氏即是其一,见明·宋濂等《元史·百官志》,中华书局1976年,第2122页。

[74]虽目前尚未见元代关于官品葬仪制度的记述,但参考《元史·刑法志》“禁令”中“诸章服”条,亦可知较为严格,见明·宋濂等《元史·刑法志》,中华书局1976年,第2680页。

[75]有关范氏玉带的考述,笔者另有撰文详述。

[76]〔美〕艾朗诺:《美的焦虑——北宋士大夫的审美思想与追求》,上海古籍出版社2014年,第37页。

[77]对于“摹古”的理解,本文从李零先生的有关“复古”论述;见李零《铄古铸今——考古发现和复古艺术》,生活·读书·新知三联书店2007年,第9-12页。

[78]玉辟邪图片参见南京市博物馆《金玉满堂》,西泠印社出版社2011年,第19页。

[79]佟立、严红枫:《浙江发现南宋赵匡胤七世孙墓》,《光明日报》2016年6月10日,http://news.gmw.cn/2016-06/ 10/content_20489372.htm,最后访问时间2016年7月27日。

[80]张玉兰:《杭州市发现元代鲜于枢墓》,《文物》1990年第9期,图八、九、一〇。

[81]无锡市博物馆:《江苏无锡市元墓出土一批文物》,《文物》1964年第12期。

[82]周晓晶:《略论宋代的仿古玉与伪古玉》,杨建芳师生古玉研究会编《玉文化论丛》3,文物出版社(北京)、众志美术出版社(台北)2009年,第220页。

[83]陈芳妹先生举例南宋薛季宣收藏北宋所仿古“宣和豆”、“钦崇豆”被认为是“商器”之例说明,北宋所建立的“金学”至南宋后已是“不为士大夫所识”的困境,见陈芳妹《青铜器与宋代文化史》,台湾台大出版中心2016年,第52页。

[84]巫鸿先生认为“复古”实例“受到特定愿望和目的的驱动”,正如其所指出“金石学对艺术产生不断加深的影响也预示了仿古器物开始超越礼仪的限制,越来越成为文人品位的表现并最终变成大众通俗文化的一部分”,见美巫鸿《中国艺术和视觉文化中的“复古”模式》,梅玫、肖铁、施杰等译《时空中的美术》,生活·读书·新知三联书店2016年,第25、16页。

(责任编辑:刘兴林;校对:张平凤)

An Archaeological Observation on the Jade Pot with Pierced Handles Unearthed from Fan Wenhu’s Tomb Dating to the Yuan Dynasty

ZUO Jun

(Nanjing Museum,Nanjing,Jiangsu,210016)

The jade pot with pierced handles unearthed from the tomb of Fan Wenhu dating to the Yuan dynasty has attracted great interest since its discovery.The pot not only features fine material and exquisite workmanship,but also carries distinctive features reflecting its time.Together with the plain jade belt acces⁃sory,the tiger-handled jade seal and others unearthed from the same tomb,this jade pot has been taken as the prototype for the study of jade wares from the Yuan dynasty.The burial objects of this tomb have not only demonstrated that the tomb owner—Fan Wenhu—had served on a senior level at the national administra⁃tion system of the Yuan court,but also reflected the artistic taste of him.Archaeological materials and histori⁃cal documents have identified the naming of this pot as“Jade Pot with Pierced Handles”.Given the social status of Fan Wenhu,it is believed that this jade pot was a masterpiece by some jade craftsman from Jiang⁃nan area during the late Song and early Yuan period and its function was to hold spices.Scholars and offi⁃cials at the time were fond of earlier styles and works,to which they copied,imitated,and alluded.This also explains how the jade wares copying earlier works had changed concerning their artistic expression forms and styles from the Song dynasty to the Yuan dynasty.

jade pot with pierced handles;the Yuan dynasty;Fan Wenhu;utility;artistic style

K871.44;K876.8

A

2016-02-03

左骏(1982—),男,南京博物院副研究馆员,主要研究方向:汉唐考古及器物研究。