安徽舒城九里墩墓非钟离公鱼墓考

2016-12-29张志鹏

张志鹏

(武汉大学历史学院 湖北武汉 430072;河南师范大学历史文化学院 河南新乡 453007)

安徽舒城九里墩墓非钟离公鱼墓考

张志鹏

(武汉大学历史学院 湖北武汉 430072;河南师范大学历史文化学院 河南新乡 453007)

安徽舒城九里墩墓残存的大部分遗存呈现典型的楚文化风格和战国早期的时代特征,应是战国早期楚国贵族墓葬,而不可能是钟离公鱼的墓葬,更不可能是群舒墓、蔡墓或吴墓。这一看法与楚、群舒、蔡、杞、钟离诸国族的历史变迁也是一致的。

舒城九里墩墓楚国战国早期

关于安徽舒城九里墩墓的国别与年代,学界存在多种看法。发掘报告认为墓主很可能是群舒中某一君主,属春秋末期[1]。李学勤先生指出,舒城大墓很可能属于群舒,但也可能属于封在当地的楚国贵族,时代为春秋末至战国前期[2]。九里墩墓发掘人之一的杨德标先生断定墓主是蔡成侯朔[3]。朱凤瀚先生认为其年代为春秋晚期中叶至偏晚,“似已非是群舒之墓,而很可能是楚国占领该地后封于此地之贵族(封君)之墓。”但又指出“墓主人也可能是已附属于楚的群舒贵族。”[4]很明显,与李先生倾向于其是群舒墓不同,朱先生倾向于其是楚国贵族(封君)墓。徐少华先生推测墓主有可能为吴国高级贵族,下葬时间在公元前500年左右[5]。而更多的学者则认为九里墩墓是春秋晚期钟离国墓葬。曹锦炎先生《蔡侯兵器三题》[6]、蚌埠双墩一号墓(钟离君柏墓)发掘报告[7]、孙合肥先生《试论钟离》[8]、阚绪杭先生《钟离国墓葬出土青铜器与铭文研究》[9]等文均持此论。

九里墩墓所在的今安徽舒城及其附近区域,属于文献记载的所谓“群舒之地”,对该墓国别族属和年代的判断,直接关系到群舒、楚国,以及两者的疆域变迁等诸多方面问题的研究。笔者曾经著文指出该墓是战国早期楚国贵族墓葬,并指明其不是群舒之君的墓葬,既不是蔡成侯朔墓或钟离公鱼墓,也不是吴国贵族墓葬[10]。但鉴于目前学界对舒城九里墩墓国别族属与年代的认识还存在分歧,尤其是多位学者以之为钟离国墓葬,考虑到确定该墓国别族属与年代的重要性,很有必要再次探讨这一问题。同时,也希望借此引起学界对这一区域的关注,以推进相关问题研究的深入。

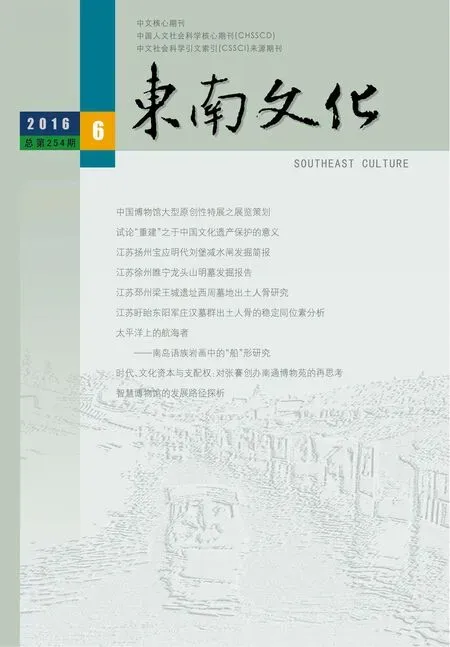

舒城九里墩墓因早年两次被盗,出土器物多残缺不全,现挑选较完整的代表性器物进行详细介绍。铜簠(60;图一:1),器身作长方形,折壁,两短边斜壁上均有半环形兽首耳,长方形圈足,四面中间有半环形缺口,器与盖等大同形,唯沿设有六个兽面形卡扣,通体饰细密的蟠螭纹,形制与纹饰均习见于春秋中、晚期至战国早期楚文化圈内青铜器,如春秋晚期的楚子弃疾簠[11](图一:2)、战国早期的曾侯乙簠[12](图一:3)等。

敦(61),尽管出土时已经破碎,无法修复,但其形制是清楚的,球形深腹,半球体盖上有三个环钮,底有三个矮小蹄形足,盖面饰蟠虺纹,环钮上饰雷纹。此敦“与春秋晚期中叶后的楚铜敦形同。球形敦在楚墓中正是在近春秋晚期中叶时才出现”[13]。

图一//具楚文化特征的铜簠

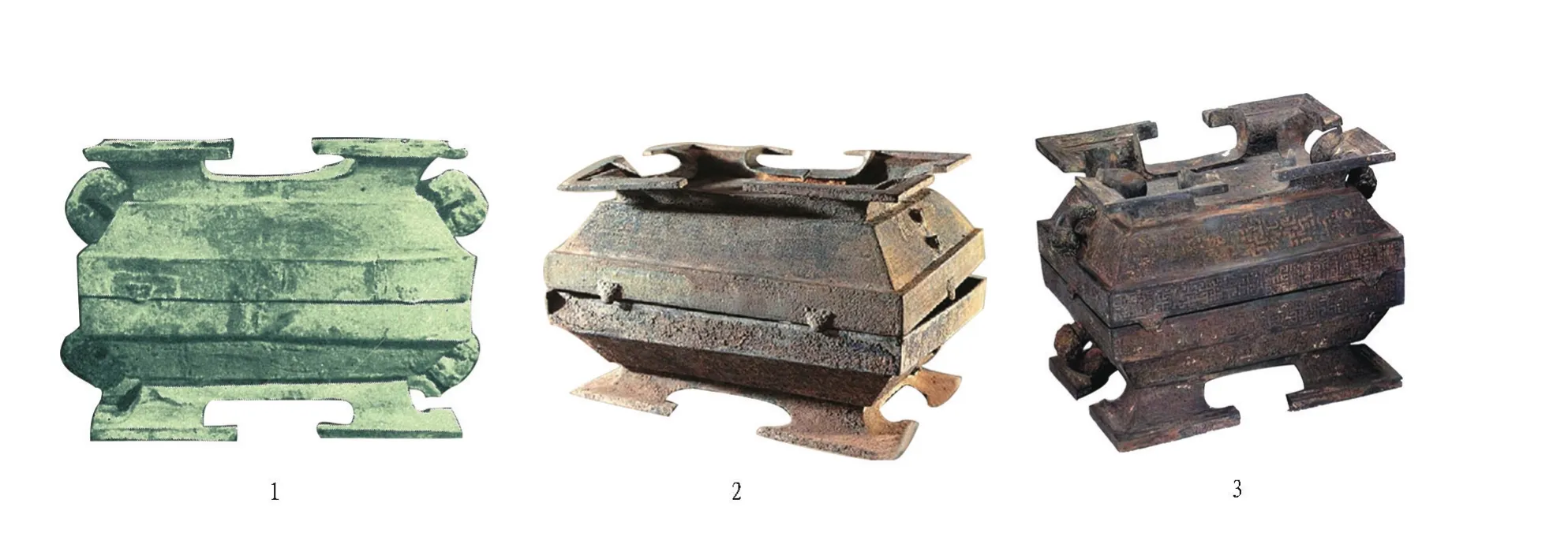

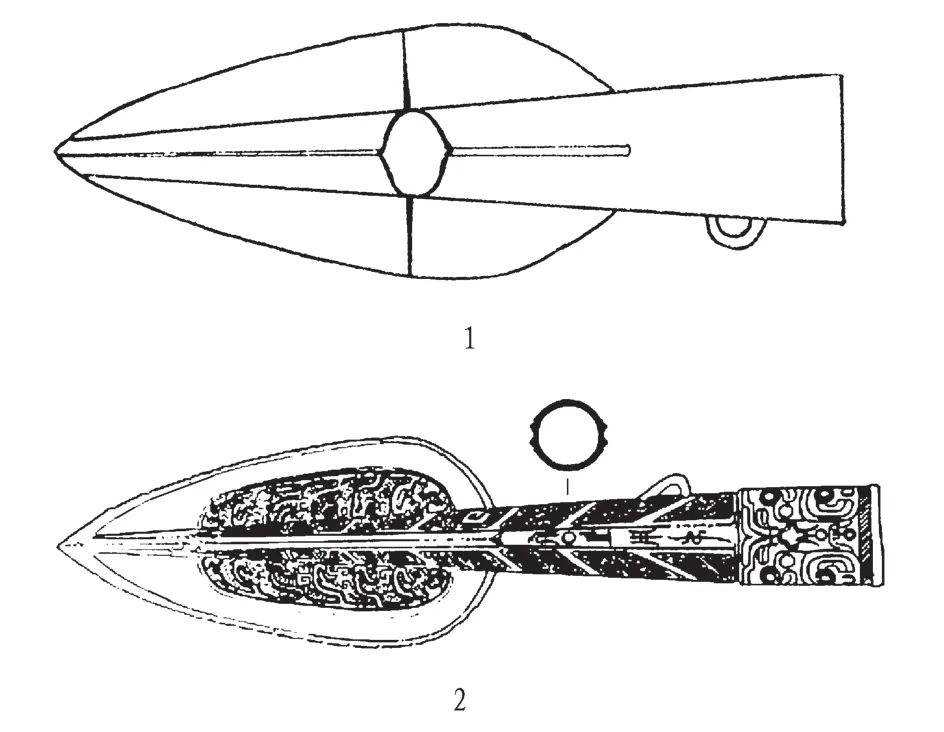

矛(114;图二:1),宽叶,骹作扁圆形,中空直达矛锋,末端有一半环钮,厚脊两旁留有春秋晚期后铜矛常见的血槽,与1978年河南淅川县仓房镇下寺楚墓M2所出春秋晚期倗矛[14](图二:2)近似,但时代明显要晚些。矛(117;图三:1),有铭,可惜锈蚀不清楚,难以辨认,整体为柳叶形,中脊隆起,同样留有春秋晚期后铜矛常见的血槽,断面呈菱形,两刃锋利,骹作扁圆形,有两钮,中空直达矛锋,末端有对称两个长方形穿,与湖南辰溪县文管所征集的战国时期新造矛[15](图三:2)近同。

图二//具楚文化特征的铜矛

图三//具楚文化特征的铜矛

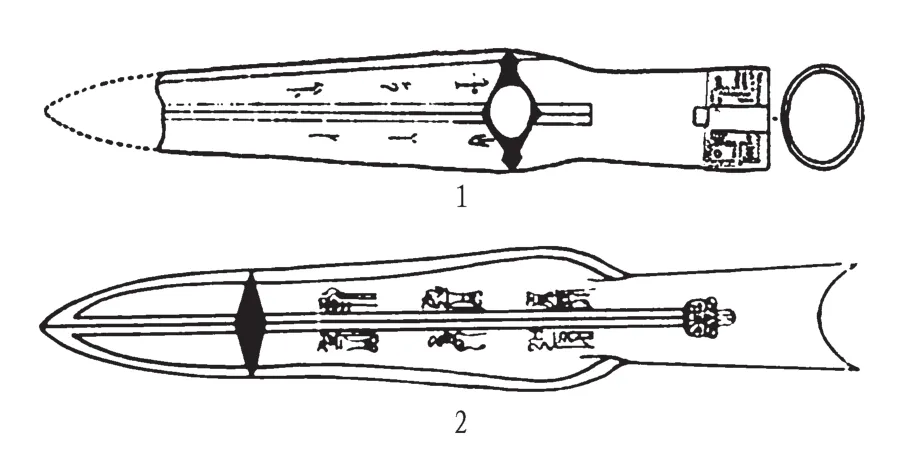

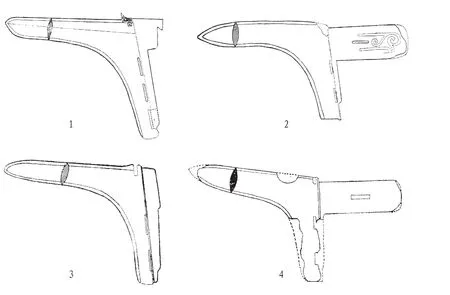

戈(115;图四:1),窄援上扬,长胡,阑侧三穿,无内,“这种戈是多戈戟的一部分,曾出现于吴、蔡、随、楚等国,其时代最早为春秋末,盛行于战国前期”[16]。戈(119;图四:2),宽援平直,阑侧三穿,直内一穿,内上饰有花纹;戈(116;图四:3),援上扬,阑侧三穿,上端还有一小方形穿,穿上方有鼻饰;戈(39;图四:4),援平直上扬,阑侧三穿,直内一穿。四件戈均具有春秋末、战国初年楚国青铜器的风格[17]。

此外,殳(27),三棱形,圆銎中空直达顶锋,后部有箍,上有两个圆形对称穿孔,箍上饰有乳钉纹,也与战国早期曾侯乙墓出土殳(N153)[18]相近,属于楚系殳的一种[19]。

综合以上对九里墩墓残存器物的具体分析,其显著的楚文化风格和春秋末、战国早期的时代特征是可以肯定的。徐少华先生也曾指出墓中“残存的鼎、簠、敦等部分青铜礼器,不管是器物组合,还是形制、纹饰,都具有比较典型的楚文化风格和(春秋晚期后段的)时代特征”[20],只不过对该墓残存器物年代的推断有些保守。

需要指出的是,九里墩墓中还出土蔡国和钟离国有铭器物各一件。蔡侯朔戟(30、31),为戈、矛分铸。矛身为柳叶形,三棱形脊,扁圆形骹,骹上端有箍,箍上饰卷云纹;戈援较细平直,阑侧三穿,中脊隆起,内上有长方形和圆形两穿,援和胡上共有铭文六字“蔡侯□之用戟”,其中第三字的释读学者意见不一,李治益先生目验原器释定为“朔”[21]。2008年春,浙江绍兴出土有一件铭文清晰的蔡侯朔戟,曹锦炎先生将两者铭文对照,确认九里墩墓出土蔡侯戈为蔡侯朔戈[22]。蔡侯朔即蔡成侯朔,公元前491年继位,去世于公元前472年。此戟为蔡成侯朔自用器。既然九里墩墓出土蔡成侯朔戟,则该墓下葬年代定不会早于公元前491年。

图四//舒城九里墩墓出土的具有楚文化特征的铜戈(戟)

另一件是钟离公鱼铜鼓座,为钟离公鱼在位期间制作。钟离公鱼铜鼓座出土后,其铭文先后经多位学者释读[23],结合诸位学者的研究成果可释读如下:

唯正月初吉庚午,余□厥于之玄孙童鹿公鱼,择其吉金,玄镠纯吕,自作晋鼓。命从若敳,远淑闻于王东吴谷,迎[于]徐人、陈[人],去蔡于寺,其神其臭,……以攴野于陈□□山之下,余持可参□□,其□鼔茯茯,乃于之雩,永祀是抈,俳公获飞龙曰夜白,……余以共旈示□嫡庶子,余以会同姓九礼,以飤大夫、朋友,余以□□□于东土,至于淮之上。世万子孙永保。

而安徽凤阳卞庄一号墓出土的五件同铭镈钟铭文为:

惟王正月初吉丁亥,余□厥于之孙、童麗君柏之季子康,择其吉金,自作和钟之皝,穆穆和和,柏之季康是良,以从我师行,以乐我父兄,其眉寿无疆,子子孙孙永保是尚。

将九里墩墓钟离公鱼铜鼓座铭文和卞庄镈钟铭文相结合,可复原钟离国部分世系为:

……→□厥于→柏(子)→康(孙)→□(曾孙)→鱼(玄孙)……

据徐少华先生考证,钟离君柏墓的“下葬时间约在公元前560年前后”,其季子康墓的下葬时间“约晚于双墩一号墓二三十年”[24]。钟离君柏去世在公元前560年左右,中间间隔两代国君的在位时间,钟离公鱼继位时间应该与蔡成侯朔的继位时间公元前491年相错不远。

由于当时吴国的强大,于鲁成公七年(公元前584年)之前二迁至今安徽凤阳、蚌埠一带后的钟离国,很快就成为吴国的属国[25]。公元前473年越灭吴之后,不能尽有故吴地,楚国乘机东进,重返淮河流域,并向泗水流域推进,楚惠王四十二年(公元前447年)灭下蔡,四十四年(公元前445年)灭杞国[26]。失去故吴国庇护而越国又无力控制的钟离国,处于蔡、杞之间,且正在楚国的这一进军路线上,楚军应是在灭蔡、杞之间灭了钟离国。值得注意的是,传世文献中也无钟离国在公元前445年之后的任何记载。又,北魏郦道元注《水经·淮水》“(淮水)又东过钟离县北”文引东汉末年应劭曰:“(钟离)县,古钟离子国也。楚灭之以为县。”[27]综合各方面因素来看,楚在公元前447年至公元前445年之间灭钟离国应该是可信的,且以其地置钟离县。从时间上来看,钟离国的亡国之君显然并非钟离公鱼。关于这一点,钟离公鱼铜鼓座铭文内容反映的当时钟离国的实力也可以佐证。

依据随葬器物的文化和时代特征,再结合当时的历史背景,舒城九里墩墓应是战国早期楚国贵族墓葬无疑,下葬时间具体应在公元前445年之后。推测如下,九里墩墓的墓主作为楚国贵族,生前应该是率军依次灭掉蔡、钟离、杞三国的统帅,战争结束后受封在位于淮河中游的今舒城一带成为封君。蔡侯朔戟为兵器,钟离公鱼铜鼓座乃战地所用建鼓[28]之重要部件,均为军事用品,应该是楚灭蔡、钟离两国而缴获的战利品。考虑到蔡国自蔡昭侯时期开始与楚敌对而亲吴,以及钟离国为楚所迫东迁而后成为吴属国的史实[29],蔡侯朔戟、钟离公鱼铜鼓座绝无作为赗赙之物随葬楚墓之中的可能。墓主死后,这两件器物与其生前自制的鼎、簠、敦、钟、磬、矛、戈、殳等器物一起随葬其墓中。当然,由于该墓两次被盗掘,且器物残损严重,随葬器物的具体构成及其国别族属已经无法一一详知。但无论如何,墓中有楚、蔡、钟离三国的器物随葬是可以肯定的,其中楚国器物占多数。

舒城九里墩墓为公元前445年之后的战国早期楚国贵族墓葬,与该墓出土的大部分考古遗存呈现典型的楚文化风格和战国早期的时代特征相符,也与楚、群舒、蔡、杞、钟离诸国族的历史变迁一致。九里墩墓下葬年代为公元前445年之后的战国早期,晚于蔡成侯朔、钟离公鱼去世时间,其随葬有蔡侯朔戟、钟离公鱼铜鼓座在时间上也得到了合理的解释。

至于多位学者以九里墩墓为钟离公鱼墓的观点,笔者认为是缺乏依据的,具体理由如下。

第一,九里墩墓出土有钟离公鱼铜鼓座,但仅据此就认为该墓是钟离公鱼的墓葬[30],似乎过于武断。而以钟离公鱼铜鼓座在九里墩墓中的放置位置(墓主头部的前方)非常重要、应是墓主身份与地位的象征为依据,推断墓主应是钟离公鱼[31],也无法令人信服。

在东周时期,就单一墓葬而言,由于不同国别族属墓葬的葬俗不同,墓主头部前方的位置对墓主来说未必就是最重要的,因此,不能作为判断墓主身份与地位象征的依据。以钟离君柏墓为例,墓主头向正东,随葬品主要置于墓室的南椁室中,位于墓主的左侧;还有少量随葬品剑、戈、戟等置于主棺椁中,位于墓主身体的两侧[32]。再如凤阳卞庄一号墓,也即钟离君柏季子康墓,此墓虽然被盗,但从发掘情况来看,随葬品的分布应与钟离君柏墓基本相同[33]。如果一定要把墓葬随葬品的摆放位置按重要性排序的话,仅就钟离国墓葬而言,根据器物放置的集中程度,最重要的位置应不是墓主头部的前方,而是墓主身体左侧的南椁室之所在,其次是主棺椁内墓主身体的两侧。其实,在同一墓葬中,随葬品摆放位置的重要性是否有别,现在还不得而知,但可以肯定的是,随葬品的摆放位置往往会因墓葬国别族属、等级、下葬年代等因素的不同而异,但也常常不会因这些因素相同就完全一致[34]。通过翻检东周时期的墓葬资料,我们发现此时期墓葬随葬品有置于墓主身体一侧或两侧的,有置于头部的,有置于脚部的,有置于棺椁一角或多角的,不一而足,也不会因为国别族属、等级、下葬年代等因素相同而相同[35]。也就是说,东周时期墓葬随葬品的摆放并无规律可言。因此,即使钟离公鱼铜鼓座在九里墩墓中的放置位置是墓主头部的前方,也没有什么特别之处。

即便九里墩墓墓主头部前方的位置对墓主来说非常重要,钟离公鱼铜鼓座可以作为判断墓主身份与地位的依据,但是“此墓曾两次被盗掘”。“因早期被盗,墓中随葬器物多残缺不全,残存的部分,有的也被移动了位置”,“青铜鼓座是群众掘土时挖出来的,据发现人追述,出土位置在墓坑的东边,放置在木棺的前面”[36]。那么,这个事后追述而非科学发掘所知的出土位置,是否为钟离公鱼铜鼓座在九里墩墓中的原始位置,尚无法准确判断。以此为基础进行推断,其结论的准确度是有疑问的。

第二,将“九里墩墓的墓坑形制、埋葬方式与双墩一号墓完全不同,看不出文化上的内在联系”[37]的现象,解释为“双墩一号墓的墓坑形制、埋葬方式非常独特,是古钟离国文化的一种反映,但也不可排除钟离国晚期君主在吴、楚双方的拉锯战中已不可能有机会来完全体现自身的独特文化”[38]也是不恰当的。因为,钟离国金文资料所反映的有关史实,恰好与之相反。

由钟离公鱼铜鼓座铭文内容不难看出,钟离公鱼在位时期钟离国还颇具实力。而从复原的部分钟离国世系来看,从柏、康到鱼不过间隔一两代。既然钟离公鱼在位时期钟离国还颇具实力,且从柏、康到鱼不过间隔一两代,倘若九里墩墓为钟离公鱼墓,其完全可能有机会来体现钟离国的独特文化,也就是说其墓坑形制、埋葬方式等特征应与钟离君柏墓、钟离君柏季子康墓一致。既然两者大相径庭,在文化特征上毫无联系,那只能说明它们的国别族属并不相同。

第三,以舒城九里墩墓为钟离公鱼墓,再认为该墓中残存青铜礼器所反映的显著楚文化特征“可能与钟离为楚所兼并有关”[39]是违背相关史实的。上文已经指出,楚灭钟离国应在公元前447年至公元前445年之间,而钟离公鱼去世在楚兼并钟离国之前。因此,即便以九里墩墓为钟离公鱼墓,该墓所反映的显著楚文化特征也与钟离国为楚所兼并无涉。

这一看法也可由春秋时期楚人在淮河流域及江淮地区的发展状况证实。楚国东进淮河流域始于楚文王,伐蔡,灭息,并樊、番等国,抵达淮河上游;楚成王灭弦、黄,将淮河上游地区大多纳入楚之版图,并继续挥师东进,向淮河中游拓展,灭英,兵锋东指群舒;楚穆王灭江、六、蓼、蒋等国;楚庄王灭舒蓼,最终将淮河中游以南的群舒纳入楚国的势力范围,并灭萧,兵锋远及淮泗地区[40]。鲁成公七年(公元前584年),吴伐楚及其属国徐、巢、州来等,尽取“蛮夷属于楚者”,国力不断壮大[41]。此后,与楚国在淮域,大致为今凤台、寿县、六安、舒城、庐江、桐城一线展开反复争夺,且日益占据上风。特别是经过鲁定公四年(公元前506年)的吴入郢之战,淮河上中游地区原为楚所据有的城邑多数沦入吴国之手,虽然后来楚国势力复苏,但只夺得少数地域,且没有越过原来的吴楚争夺线,这种情况一直持续到鲁哀公二十二年(公元前473年)吴国灭亡[42]。越虽灭吴,但无力完全掌控故吴地,楚国乘机东进重返淮河流域,再次控制了这一区域。由此过程亦可知,九里墩墓的楚文化因素应与该墓所在的群舒一带成为楚附庸或入楚较早有关,而与钟离国并无关系。

至于该墓残存的绝大部分器物所呈现的典型楚文化特征,显然是因为该墓墓主本身就是楚国贵族,其墓中自然应该随葬楚国器物之故。

第四,九里墩墓若为楚国贵族却没有随葬任何标明墓主国别族属的主要器物,与通常发现不符[43]的看法是错误的。长期的墓葬考古发掘实践告诉我们,墓中没有随葬标明墓主国别族属的器物,并非个例,而是常见现象。即便墓中出土了标明国别族属的器物,这些器物的国别族属也未必与墓主国别族属一致,其例并不鲜见。正因为如此,尽管九里墩墓出土有蔡侯朔戟、钟离公鱼铜鼓座,也不能简单地据而认为九里墩墓就是蔡侯朔墓或钟离公鱼墓。同样,也不能因为该墓中没有出土楚国具铭器物,就认为其不可能是楚国墓葬。此外,九里墩墓出土的具有楚文化特征的矛(117)有铭,内容很有可能与墓主相关,可惜因锈蚀严重而难以辨识。

综合以上四方面分析来看,舒城九里墩墓为钟离公鱼墓的看法显然是无法成立的。

关于舒城九里墩墓国别族属的其他不同看法,也很有必要在此进行简要的解释说明。舒城九里墩墓发掘报告以为该墓“墓主很可能是群舒中某一君主”是因误读铜鼓座铭文“余敖厥于之玄孙童鹿公鱼”中之“余”字为“舒”之故[44]。而李学勤先生倾向于该墓为群舒墓[45]、朱凤瀚先生指出“墓主人也可能是已附属于楚的群舒贵族”[46],均是由于随葬墓中的蔡成侯朔戟、钟离公鱼铜鼓座之铭文在当时还未完全确认或释出的缘故。此外,该墓也无具有群舒文化特征的器物。

九里墩墓所在地今安徽舒城距公元前493年之后的蔡都下蔡(即古州来,今安徽凤台、寿县一带)甚远,并且包括今舒城在内的淮河中游和江淮之间的广大地区应该在鲁定公四年(公元前506年)吴师入郢之后多被吴国占据,至公元前473年吴亡后属楚。于公元前472年去世的蔡成侯朔是不可能远葬于其宿敌楚国境内的。另外,九里墩墓主头向东,蔡国墓葬墓主头向北,葬俗相异。综合来看,该墓不可能是蔡成侯朔墓。

舒城九里墩墓也不可能是吴国墓葬。墓中残存的百余件青铜器物并没有呈现出吴文化特征,倘若该墓为吴国高等级贵族墓葬,而墓中却没有随葬具有显著吴文化特征的器物,是无法解释的。

由于舒城九里墩墓随葬器物构成复杂,再加上早年两次被盗,部分出土器物尤其是铭文又残损严重,给准确判断其年代与国别造成很大困扰。但笔者认为,只要立足于该墓出土的残存器物,进行细致分析,再结合当时具体的历史背景进行仔细探索,还是可以得出准确可信的结论的。

[1][36][44]安徽省文物工作队:《安徽舒城九里墩春秋墓》,《考古学报》1982年第2期。

[2][16][45]李学勤:《东周与秦代文明》,文物出版社1984年,第152页。

[3]杨德标:《舒城九里墩墓主考》,《楚文化研究论集》(第二集),湖北人民出版社1991年,第143-150页。

[4][13][46]朱凤瀚:《中国青铜器综论(下)》,上海古籍出版社2009年,第1801-1802页。

[5][17][20][37]徐少华:《舒城九里墩春秋墓的年代与族属析论》,《东南文化》2010年第1期。

[6][22]曹锦炎:《蔡侯兵器三题》,《中国考古学会第十四次年会论文集(2011)》,文物出版社2012年,第239页。

[7][30]安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《春秋钟离君柏墓发掘报告》,《考古学报》2013年第2期;安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《钟离君柏墓》,文物出版社2013年,第356-357页。

[8][31][38][39][43]孙合肥:《试论钟离》,《江汉考古》2014年第2期。

[9]阚绪杭:《钟离国墓葬出土青铜器与铭文研究》,《西周封国论衡》,上海古籍出版社2014年,第524-534页。

[10]张志鹏:《舒城九里墩墓年代与国别考》,《东南文化》2012年第2期。

[11]尹俊敏、刘富亭:《南阳市博物馆藏两周铭文铜器介绍》,《中原文物》1992年第2期。

[12][18]湖北省博物馆编:《曾侯乙墓》,文物出版社1989年,第211、293-295页。

[14]河南省文物考古研究所等:《淅川下寺春秋楚墓》,文物出版社1991年,第190页。

[15]张春龙、胡铁南、向开旺:《湖南出土的两件东周铜器铭文考释》,《中国历史文物》2004年第5期。

[19]许道胜:《楚系殳(杸)研究》,《中原文物》2005年第3期。

[21]李治益:《蔡侯戟铭文补正》,《文物》2000年第8期。

[23]殷涤非:《舒城九里墩墓的青铜鼓座》,《古文字学论集》(初编),香港中文大学等1983年,第441-460页;殷涤非:《九里墩的青铜鼓座》,《古文字研究》(14),中华书局1986年,第27-44页;曹锦炎:《舒城九里墩鼓座铭文补释》,《中国文字》(17),中国文字社1993年,第283-288页;何琳仪:《九里墩鼓座铭文新释》,《出土文献研究》(3),中华书局1998年,第67-73页。

[24]徐少华:《蚌埠双墩与凤阳卞庄两座墓葬年代析论》,《文物》2010年第8期。

[25][29]张志鹏:《钟离迁徙考》,《蚌埠学院学报》2015年第3期。

[26]西汉·司马迁:《史记》,中华书局1959年,第1719页。

[27]陈桥驿:《水经注校证》,中华书局2007年,第710页。[28]《国语·吴语》:“十旌一将军,载常建鼓,挟经秉枹。”

[32]安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《钟离君柏墓》,文物出版社2013年,图五、六、八。

[33]安徽省文物考古研究所、凤阳县文物管理所:《凤阳大东关与卞庄》,科学出版社2010年,图四○、彩版二四:1。

[34]目前所知有三篇硕士论文集中讨论墓葬随葬品摆放位置,可供参考:霍蕾:《商墓随葬品的摆放位置研究》,郑州大学2012年考古学及博物馆学专业硕士学位论文;祁冰:《陕西地区西周墓葬随葬品摆放位置研究——以丰镐、周原、梁带村周代墓地为例》,山西大学2013年文物与博物馆学专业硕士学位论文;周津任:《西安地区西汉墓随葬品摆放研究》,南京大学2012年考古学及博物馆学专业硕士学位论文。

[35]可参见《洛阳中州路(西工段)》、《洛阳体育场路西东周墓发掘报告》、《洛阳王城广场东周墓》、《上村岭虢国墓地》、《三门峡虢国墓(一)》、《淅川下寺春秋楚墓》、《河南淅川和尚岭与徐家岭楚墓》、《海阳嘴子前》、《临沂凤凰岭东周墓》、《临猗程村墓地》、《上马墓地》、《长治分水岭东周墓地》、《余岗楚墓》、《江陵望山沙塚楚墓》、《荆门左冢楚墓》等发掘报告所公布东周墓葬的随葬品摆放位置。

[40][42]徐少华:《论春秋时期楚人在淮河流域及江淮地区的发展》,《人文论丛(2002年卷)》,武汉大学出版社2003年,第377-393页。

[41]杨伯峻:《春秋左传注》,中华书局1990年,第835页。

(责任编辑:朱国平;校对:黄苑)

The Jiulidun Tomb in Shucheng,Anhui Does not Belong to Yu,the King of Zhongli

ZHANG Zhi-peng

(School of History of Wuhan University,Wuhan,Hubei,430072;Institute of History and Culture of Henan Normal University,Xinxiang,Henan,453007)

The major part of the remnant of the Jiulidun tomb in Shucheng,Anhui province presents a typical Chu cultural style with distinctive features from the early Warring States period.This article there⁃fore argues that this tomb belongs to a noble man of the Chu State during the early Warring States time,rath⁃er than Yu,the King of Zhongli,or nobles of Qunshu,Cai or Wu states,which is in line with the documented histories of the Chu,Qunshu,Cai,Qi and Zhongli states.

Shucheng;Jiulidun tomb;the state of Chu;the early Warring States period

K878.8;K871.41

A

2014-08-05

张志鹏(1978—),男,湖北武汉大学历史学院博士后,河南师范大学历史文化学院副教授、硕士生导师,主要研究方向:商周考古、历史与地理。

本文系国家社科基金重大项目“周代汉淮地区列国青铜器和历史、地理综合整理与研究”(15ZDB032)、河南省哲学社会科学规划项目“淮河流域商周古国有铭铜器整理与研究”(2015BLS012)、河南省教育厅人文社会科学研究项目“新见考古材料与钟离国史”(2013-QN-277)阶段性成果。