生物超弱发光特性在种质资源保存中的应用研究

2016-12-27贾文斌张文兰

李 群,田 茜,贾文斌,戴 双,王 栋,张文兰

山东省农作物种质资源中心,山东 济南 250100

生物超弱发光特性在种质资源保存中的应用研究

李 群,田 茜,贾文斌,戴 双,王 栋,张文兰

山东省农作物种质资源中心,山东 济南 250100

为了探索一种快捷、无损、准确测定种子活力的方法,选取不同贮存年限的小麦、玉米、大豆、水稻等4种作物,测量其超微弱发光强度,将作出的曲线与发芽率和发芽势曲线进行比较分析,结果表明,不同作物间因其自身的特性,超弱发光值存在明显的差异;同一品种不同保存年限的种子超弱发光能力差异明显,其超弱发光强度与贮存时间呈负相关,且与其发芽势变化呈现极强的正相关;建立了不同作物基于超弱发光的种子活力预测模型,延迟发光拟合曲线可间接反映种子的活力。因此,通过测定种子的自发发光和延迟发光参数及做出的拟合曲线,可以快速、无损地判断储藏种子活力的高低,确保种子的安全贮存与适时更新。

生物超弱发光;种子活力;种质资源;保存

众所周知,种子在贮存过程中随着时间的延长会发生老化、劣变而导致生理生化特性发生改变,由此造成种子质量特性——种子活力的下降。常用检测种子活力的方法有直接法和间接法,这些都属于有损检测。特别对于稀有种子,用这些方法测定后将无法再利用,造成不可挽回的资源损失,因此,在种质资源保存领域,需要一种快速、无损的种子活力检测方法。

生物组织或细胞在生命活动的代谢过程中都会自发地辐射出一种极其微弱的光子流[1],其强度为几个到几百个光子.s-1.cm-2,波长范围180~800 nm,称为生物系统的代谢超微弱发光 (ultra-weak luminescence,UWL),反映了生物体与生命活动过程的有关信息[2]。

生物超弱发光通常包括两部分:一种为自发的超微弱发光,与生物体的代谢有关;另一种为延迟发光 (delayed luminescence,DL),是由外界如光、电离辐射、超声、化学药物等因素诱导而发光。自发发光和延迟发光与生物的新陈代谢状态和水平,细胞的分裂、死亡、变异以及细胞间信息的传递等许多基本的生命过程都有着内在的联系,是反映生物体内部机能的一个重要窗口[3,4]。

本试验利用生物超弱发光特性,在不破坏被检种子物理和化学结构的情况下检测种子的发光光子数,以此分析与贮存时间的关系,以期为种质资源的安全贮存与适时更新提供一种无损、快速、准确的检测方法。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

从种子资源库中选取小麦、玉米、大豆、水稻4种作物的种子,贮存时间分别是1年、3年、5年、7年、9年,贮存温度为0℃,湿度为30%。

1.2 试验方法

1.2.1 发芽势及发芽率的测定

取以上4种作物种子,在自然状态下放置24 h,使其温度与环境一致,然后按照《农作物种子检验规程》(GB/T3543.3-1995)的标准方法进行发芽试验,统计发芽率和发芽势。

1.2.2 自发发光的测量

从库中取出种子,置于4℃保鲜箱中24 h缓慢升温,再置于生化培养箱中缓慢升温至25℃,使之尽量保持种子贮存时的自然状态,不因为升温破坏种子的基础代谢。为了使种子数量能够覆盖测量杯底并略有盈余,从每个年份的种子中随机取出3组(小麦每组50粒、玉米10粒、大豆15粒、水稻70粒)。先将种子置于暗室中30 min,随后取出放入超微弱发光测量仪的测量杯中进行测定,时间为100 s,以每种样品3组的测量平均值作为总光子数,计算自发光光子数。

式中:t为100 s,N为总光子数,n为种子总粒数。

1.2.3 延迟发光的测量

为从多个方面反映贮存时间对种子生理特性的影响,可采用延迟发光特征检测。经过外界较强光照的激发,对在低温、低氧、超干条件下长时间贮存的种子起到“唤醒”作用。有文献报道可采用几十Lux[5]的日光灯或LED灯珠照射新鲜种子,而本试验中部分种子经过了较长时间的贮存,因而选择光强度为4 000 Lux的日光灯为光源对种子进行照射。样品分组方式与自发发光测量相同,将待测样品依次照射2 min,迅速测定延迟发光光子数,每次100 s。

2 结果与分析

2.1 发芽率、发芽势测定结果

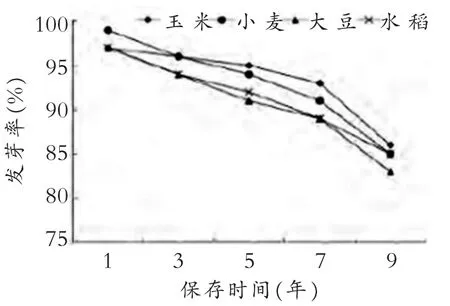

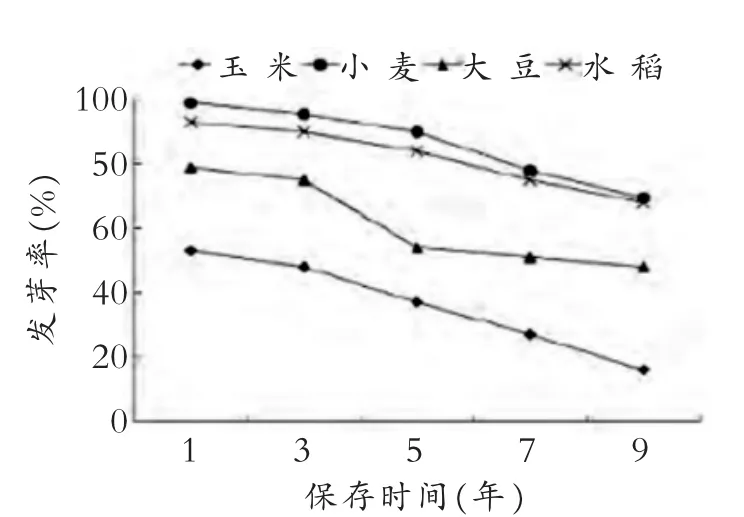

由图1可知,小麦、玉米、大豆、水稻4种作物种子的发芽率随着贮存时间的延长逐渐降低,而且趋势大致相同,与贮存时间呈负相关,大体上是 1~7年间发芽率缓慢降低,7年后明显降低。图2反映出4种作物的发芽势曲线与发芽率相似,降低趋势也基本一致。不同作物之间的发芽势则有明显差异,其中大豆发芽势曲线略有不同,表现为保存5年的大豆种子呈现出显著下降,之后趋于平缓。这是由于大豆属高脂肪作物,含有丰富的不饱和脂肪酸,在储存过程中极易氧化变质,耐贮性低于其他3种作物。

图1 4种作物种子发芽率与保存时间的关系

图2 4种作物种子发芽势与保存时间的关系

种子活力的高低体现在发芽率和发芽势的高低。随着贮存时间的延长,种子内部的营养物质逐步呼吸消耗,种子的生命活力衰退,表现出种子的发芽力在逐年降低,因而对活力变化趋势的影响是一致的,但在贮存过程中,这4种作物的耐贮性因作物类别而呈现差异。

2.2 发光检测结果与分析

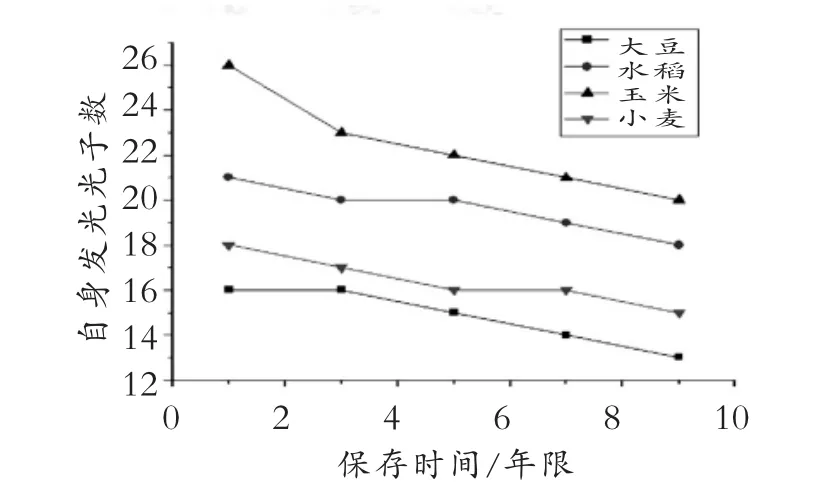

将4种作物不同保存年限种子测得的自身发光光子数作图3。可以看出,种子保存时间不同,其自身发光存在明显差异,呈现下降的趋势,这是由于随着时间的延长,自身的生理活动(呼吸氧化作用)、各种酶的活动在外界环境的影响下发生了生理生化的变化,活力也随之降低,总体上是随保存时间的延长而减弱,这与图2的发芽势曲线具有相同的变化趋势。而不同作物种子之间也存在着明显差异,这可能与种子本身的特性,如种子大小、内在品质、活性氧及还原性物质的含量等有关。大豆的超弱发光曲线与其他3种作物略有不同,保存前3年变化较小,保存第5年以后则急剧下降,与发芽势曲线相似。

图3 4种作物种子自身发光光子数随保存时间的变化趋势

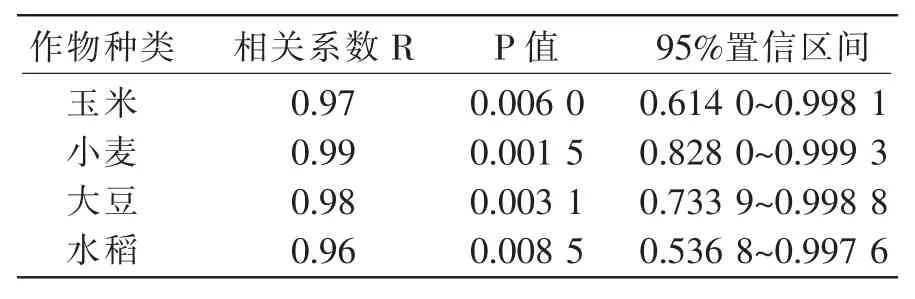

通过对4种作物发芽势及超弱发光数据进行相关分析(见表1),相关系数达0.96~0.98,表明差异达极显著水平,存在极强的正相关,这也证明了种子超弱发光强度的高低在一定程度上反映种子活力的大小,可以作为衡量种子活力的重要指标。

表1 4种作物发芽势及超弱发光的相关度

2.3 延迟发光结果与分析

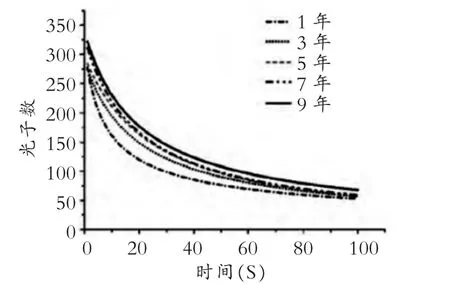

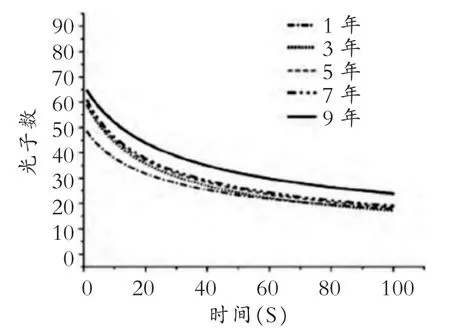

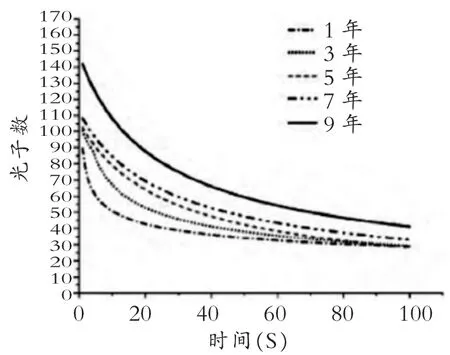

种子经过强光激发后测得延迟发光数据,作出拟合曲线如图4、图5、图6和图7,经比较分析其规律后,可以较好地反映种子活性与贮存时间在延迟发光方面有密切关联。

图4 不同保存时间大豆种子的延迟发光拟合曲线

图5 不同保存时间玉米种子的延迟发光拟合曲线

图6 不同保存时间水稻种子的延迟发光拟合曲线

图7 不同保存时间小麦种子的延迟发光拟合曲线

同一种种子延迟发光的拟合曲线呈现出明显的层次性,保存时间长的种子其光子数高于贮存时间短的种子。这种现象的原因可能在于种子遭受外界环境干扰时(光照)要靠自身的新陈代谢来修复,保存时间短的种子可能快速修复完毕,而保存时间长的种子仍在进行旺盛的新陈代谢来修复细胞基础代谢,导致贮存时间长的种子发光强度高于保存时间短的种子。

另外,不同作物之间的延迟发光初始强度亦存在差异,表现为大豆>小麦>水稻>玉米。这可能是由于不同作物种子内部的细胞内高分子物质如淀粉、蛋白质、脂肪、可溶性糖等含量的差异,反映到DL特性上的结果。

3 结论

本试验对4种作物5个贮存年限的种子进行了超弱发光测量,结果显示,种子的自发光强度与贮存时间呈负相关性,即种子储藏时间越长,自身发光强度越弱,这与种子活力水平的变化相一致,由此可作为检测种子活力的主要指标。而在延迟发光方面,则表现出贮存时间与延迟发光特性呈正相关性,即贮存时间长的种子其光子数越高。这种特性很好地将延迟发光作为反映种子内部新陈代谢变化的一个窗口,可以作为衡量种子活力高低的另一指标。

许多研究认为,种子超弱发光强弱与其内部基础代谢活动有着非常密切的关联[6~9],本研究也得出了与之相符的结果。基于超弱发光特性对生理状态变化的敏感性以及对许多物理、化学因素的敏感性,为其作为表征贮存种子活力状态的指标提供了可行的依据。由于本试验参试作物的种类较少,在其他类别种子中的应用有待于进一步探索。

总之,相对于传统化学检测方法及其他有损伤检测,该方法样品量少且不破坏种子,特别对于种子量少的珍贵品种极其有益,是一种费用低、灵敏度高、快速、简洁的方法,在种质资源保存中有着广泛的应用前景。

[1]强红,王香风,朱若华,等.生物超微弱发光现象及其应用[J].化学教育,2006(6):6-9,16.

[2]习岗.植物超弱发光及其在农业上的应用[J].中国粮油学报,2013,26(1):100-102.

[3]李光,陈静伟,杨海莲,等.双氧水对叶片延迟发光的影响[J].河北大学学报,2006,26(4):366-371.

[4]陈文利.生物光子学技术在水稻种子活力和植物应激反应中的应用研究[D].华南师范大学,2002.

[5]吴才章,王继伟.小麦超弱延迟发光测试系统[J].光子学报,2014,43(2):0217001-6.

[6]梁义涛,朱远坤,王峰,等.不同结构小麦籽粒延迟发光特性[J].河南科技大学学报,2013,34(5):69-72.

[7]吴文福,夏艳辉,周德义,等.干燥后玉米种子生物超弱发光与活力相关性的研究[J].农业工程学报,2002, 18(3):8-10.

[8]郭建军.大豆种子光诱导延迟发光特性研究[D].南开大学,2008.

[9]王峰,王艳娜,史卫亚,等.不同品种小麦籽粒延迟发光特性分析[J].科学技术与工程,2013,13(31):9 177-9 179.

1005-2690

S325

B

李群 (1962-),女,汉族,上海人,大专,高级农艺师,主要从事种子质量检测及新技术、新方法研究。

2015-09-15

济南市科学技术局、济南市高校院所自主创新项目“种子活力快速鉴定新方法的研究”(编号:201202062)

(2016)01-0034-04