从“气味”的追随者到“音乐”的崇拜者*

——沈从文《七色魇》集的彷徨轨迹

2016-12-27津守阳

[日]津守阳

从“气味”的追随者到“音乐”的崇拜者*

——沈从文《七色魇》集的彷徨轨迹

[日]津守阳

由于作品的艰涩风格和作者过于复杂错综的思考逻辑,沈从文昆明时期(1938-1946)的创作,到目前为止仍然是一个有待进一步梳理的领域。本文以“音乐-听觉性描述”和“绘画-视觉性描述”之间的选择为视角,整理分析该时期沈从文的实验性文学追求。具体落实在经由对《七色魇》感官描写“变质”过程的分析,讨论沈从文20世纪40年代文学上苦斗的意义,并探寻此一创作经历与其自杀前后精神危机之间的关联。沈从文在《七色魇》里的彷徨轨迹让我们了解到,他的文学实验在当时其实并不突兀或孤单,而是与民国诗界的种种重要议题紧密相连。

沈从文;《七色魇》;感官描写;抽象表现;音乐性;绘画性

一、“美不能在风光中静止”

1854年2月27日,罗伯特·舒曼(Robert Schumann)跳莱茵河企图自杀,被数名船夫救起。回到家的舒曼把他的遗作 《天使主题变奏曲》献给妻子克拉拉之后,被送入精神病院,并在此地终老。Marcel Brion在《舒曼与浪漫主义时代》里这样描述了他一生的最后一个时段:“舒曼的悲剧在于他的疯狂症候似乎提高了他的创造力。在这一时段内他连续不断地作曲,其中有些作品拥有一种天上的美,而他自己,即使在他身上一个接一个地降临着崇高得 ‘在人世间是听不到的’旋律,但因为无法用笔把它停留下来,而一直处于苦恼之中。他觉得不让这些无限的音乐停留在他笔端的,就是他的理性。他预感到这些音乐只能出现在他的疯狂把理智破坏掉的那一瞬间,即只能在一种至高叹赏与绝望之中,他的不安和苦恼因而越发加深。”①マルセル·ブリオン著,喜多尾道冬·須磨一彦讣尺《シューマンとロマン主義の時代》,国際文化出版社,1984年版。

我一想到带着一种自卑,而自称为20世纪“最后一个浪漫派”(《水云》)的沈从文在自杀前后的苦恼时,就不由得想到舒曼所遭遇到的绝望。20世纪40年代的沈从文不也因为 “心之所注,亦如虚幻中因雨而绿,且开花似碎锦,一片芬芳,温静美好,不可用言语形容”(《烛虚·五》)而一直感到困难吗?他不也正因为经常感到无法让“抽象的美”停留在自己的笔端,留下了这样一声著名的叹息吗?

表现一抽象美丽印象,文字不如绘画,绘画不如数学,数学似乎又不如音乐。因为大部分所谓“印象动人”,多近于从具体事实感官经验而得到。这印象用文字保存,虽困难尚不十分困难。但由幻想而来的形式流动不居的美,就只有音乐,或宏壮,或柔静,同样在抽象形式中流动,方可望能将它好好保存并加以重现。②《烛虚·五》原载1940年9月14日香港《大公报·文艺》。引自《沈从文全集》第12卷,太原:北岳文艺出版社,2002年版,第25页。

沈从文在文章中开始大量地提及音乐与绘画,大概是40年代以后的现象。正如下文所述,目前已经有不少研究指出,沈从文部分作品有意追求一种音乐美和绘画美,而且这些追求就是他在40年代始终渴求的“抽象美”的表现之一。但系统地阅读沈从文后期代表性作品,我们依稀可看出,沈从文对音乐性或有关听觉的追求(如描述自然物声音,讨论有关音乐本质或具体音乐家以及音乐作品,模仿交响乐的小说结构,提及有关民间音乐等)与对绘画性或视觉性的追求(如仔细描述对象物形体、轮廓、颜色等因素,讨论有关绘画本质或具体画家及美术作品等)并非一贯不变。作家似乎是频繁地在文字-绘画-音乐这三种表现媒介中彷徨,不断尝试不同的方式,试图选择最适当的表现方法。这样的苦斗到了最后一刻,即1949年,作家几乎放弃了绘画-视觉性的因素,音乐-听觉性因素就开始明显地占了上风。他在到处听到“杜鹃悲啼”的精神衰弱中企图自杀,获救后,又借助西方古典音乐的力量来找寻“回复”的路。换句话说,他40年代的苦恼似乎并不仅仅是因为无法捉住降临在自己印象中的“抽象的美”,而更多是在应该用怎样的感官媒介来获得并适当地表达这些流动的印象。

由于作品的艰涩风格和作者过于复杂错综的思考逻辑,沈从文昆明时期(1938-1946)的创作,到目前为止仍然是一个有待进一步梳理的领域。随着近年来沈从文研究整体的深化,对这一领域的研究也有所增进,但我们还远说不上已经充分理解了沈从文该时期“文学实验”的全貌及其在文学史上的意义。本文以 “音乐-听觉性描述”和“绘画-视觉性描述”之间的选择为视角,尝试整理分析该时期沈从文的实验性文学追求。具体而言,即试图从《七色魇》集中发掘沈从文40年代苦斗的意义,并探寻其昆明时期所发生的变化的本质。

二、沈从文与音乐、绘画的姻缘

众所周知,沈从文格外喜爱音乐和绘画这两种艺术,尤其是音乐。我们现在去湖南省凤凰县参观从文故居,还可以看到他晚年爱用的老式唱片机。所谓“文字不如绘画,绘画不如音乐”,与此类似的感慨在沈从文40年代的文章里频频出现,并且他还经常举出莫扎特、贝多芬等西方音乐家和仇十洲、八大山人等中国古代画家的名字,来表明自己对音乐及绘画的喜爱。在企图自杀的前夕,他对音乐的推崇越发增大。下面我们试看一下他的手稿 《关于西南漆器及其他》。按《沈从文全集》编者说明,写完此文后不久,沈从文试图自杀,被家人发现而获救:

我有一点习惯,从小时养成,即对音乐和美术的爱好,以及对于数学的崇拜。(中略)至于对音乐和美术爱好,来得实源远流长。从四五岁起始,这两种东西和生命发展,即完全密切吻合。初有记忆时,记住黄昏来临一个小乡镇戍卒屯丁的鼓角,在紫煜煜入夜光景中,奏得又悲壮,又凄凉。春天的早晨,睡梦迷胡里,照例可听到高据屋脊和竹园中竹梢百舌画眉鸟自得其乐的歌呼。此外河边的水车声,天明以前的杀猪声,田中秧鸡、笼中竹鸡、塘中田鸡(中略)以及通常办喜事丧事的乐曲,求神还愿的乐舞,田野山路上的唢呐独奏——一切在自然中与人生中存在的有情感的声音,陆续镶嵌在成长的生命中每一部分。(中略)唯有音乐能征服我,驯柔我。一个有生命有性格的乐章在我耳边流注,逐渐浸入脑中襞折深处时,生命仿佛就有了定向,充满悲哀与善良情感,而表示完全皈依。音乐对我的说教,比任何经典教义更具效果。也许我所理解的并不是音乐,只是从乐曲节度中条理出“人的本性”。一切好音乐都能把我引带走向过去,走向未来,而认识当前,乐意于将全生命为当前平凡人生卑微哀乐而服务。①沈从文:《关于西南漆器及其他:一章自传——一点幻想的发展》,《沈从文全集》第27卷,第21页。

从这份手稿中我们可以看出,沈从文对音乐的喜好和崇拜“源远流长”,好像一直贯穿于其文学生涯。此文中对各种声音的描述,不禁让人联想起他20至30年代代表作中那些杰出的声音描写。黄昏来临下的凄凉鼓角声,让我们仿佛站在翠翠(《边城》(1934))的旁边,跟她一起倾听端午节的打鼓声,又仿佛眼前再次涌现出《湘行散记·鸭窠围的夜》(1934)的水边风景,令我们享受到 “长潭深夜一个人为那声音所迷惑时节的心情”。求神还愿的乐舞,也是作者在民歌风的《还愿——拟楚辞之一》(1926)和小说《凤子·神之再现》(1937)中表现过的。一提到咿咿呀呀的水车声,读者马上会联想到《从文自传》(1934)、《我的写作与水的关系》(1934)里那个天天泡在河里的淘气男生。至于早晨睡梦里听到的鸟的歌声,也同样让我们想到《主妇》(1937)和《雪晴》(1944)的开头,那使主人公坠入许多迷糊幻想的斑鸠声。在此基础上,我们再关注一下作者补充的“也许我所理解的并不是音乐,只是从乐曲节度中条理出‘人的本性’”这句话吧。这句话当然令人想到《习作选集代序》(1936)中的著名宣言:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康,自然而又不悖乎人性的人生形式’”。

如此看来,许多注意到沈从文和音乐关系的论者——包括写作这份手稿时的沈从文自己在内——认为音乐性是涵盖沈从文文学整体的重要因素,似乎是相当自然又相当中肯的。可是,在建立“沈从文的音乐性”或“沈从文的绘画性”这些视角之前,还有不少问题需要我们去检讨。第一,我们是否真的可以那么轻易判断,沈从文20至30年代作品的声音描述和频频出现在40年代的赞赏音乐的言说,是直接连贯并具同一性质的?若真是完全的同一性质,那为什么直接提到“音乐”字眼的言论几乎都集中在40年代的散文或文论,而且,这些“音乐”基本上又只限于西方古典音乐呢?第二,话说回来,那么多评论都认为沈从文的创作到了40年代中期有了相当大的转变,甚至完全失去了原来的风格①许多学者如Kinkley、王晓明、凌宇、贺桂梅等都认为,沈从文40年代的创作开始了新的实验性追求。参看Jeffrey C.Kinkley,The odyssey of Shen Congwen,Stanford,Calif.:Stanford University Press,1987;王晓明《“乡下人”的文体与城里人的理想——论沈从文的小说创作》,《文学评论》1988年第3期;凌宇《沈从文传》,北京:北京十月文艺出版社,2004年版;贺桂梅等《沈从文〈看虹录〉研读》,《中国现代文学研究丛刊》1997年第2期。,难道就音乐性而言,他的文风是例外地一贯不变的吗?第三,除此以外,我们似乎还有必要考虑沈从文在1949年被逼到自杀和搁笔的原因。对于这个原因,目前各位论者的见解并不一致。凌宇比较注重外在政治的压迫,认为左翼文人的批判攻击使沈从文陷入恐慌。②凌宇:《沈从文传》,第340-344页。小岛久代在此基础上,强调沈从文在对新政府和新中国的看法上与妻子张兆和之间发生的间隔,使得他进入一种心理压抑状态,导致企图自杀。③小岛久代:《沈文の自殺未遂事件及び〈家書〉の異同について》,《明海大学外国語学部論集》第14集,2002年3月,第7页。但是近年来有些新的研究更强调内在原因。Kinkley说,沈从文在后期文学中所追求的现代派等手法收获不大,也是重要原因之一。④Jeffrey C.Kinkley,The odyssey of Shen Congwen,p.279.张新颖指出:“沈从文至昆明时期思想上已经出现巨大迷茫,陷入苦苦思考的泥淖而难以自拔。(中略)原本不长于抽象思考的沈从文,却在这个时期思考起‘抽象’的大问题来,而他所说的‘抽象’,其实是与具体的现实紧密相连,因此也总是与具体的现实搏战不已,(中略)他承受不了,所以‘发疯’了。”⑤张新颖:《沈从文精读》,上海:复旦大学出版社,2005年版,第183-184页。钱理群极其详细并全面地探讨了内在和外在因素,指出沈从文的文学困境,即他感到,以其19世纪末作家那样惯于追求“美与静”的审美情趣,已无从配合20世纪“动的”时代和社会。⑥钱理群:《1949年以后的沈从文》,王晓明等主编《热风学术》第3辑,上海:上海人民出版社,2009年版,第115页。笔者认为,目前研究界渐渐开始对贯穿于沈从文40年代的创作以及心理上的内在因素十分关注,笔者希望本文可以为这方面的探讨稍作贡献。考虑到上述三个值得怀疑的问题,沈从文所言“文字不如绘画,绘画不如音乐”,与其说是他心甘情愿地被音乐“征服”的“自白”,还不如说是背后藏着创作者深刻苦闷的凄苦证言。如果作家真是从一开始就对好音乐“完全投降认输”,音乐真能“治疗”他的“疯狂”,那当初在整个40年代的创作过程中,他又何必苦恼到如此地步?

目前有不少研究着眼于“沈从文和音(乐)”或“沈从文和绘画/美术”这两个视角,尤其对音乐性的提及更多一些,如:邓齐平《用形式表现意象:沈从文40年代的文学追求》(《吉首大学学报(社会科学版)》2007年第3期);商金林《湘西音乐美术与沈从文创作之关联》(《北京大学学报(哲学社会科学版)》2008年第2期);曾峰《沈从文的文学创作与西方古典音乐》(《中国比较文学》2009年第3期);谭文鑫《用“人事”作曲——论沈从文〈边城〉的音乐性》(《中国文学研究》2010年第2期);李欣仪《论非艺术形态“音乐”对沈从文的影响》(《求索》2011年第10期)等。这些研究基本上都统一看待沈从文前期和后期有关声音/音乐的因素,认为音乐性因素是沈从文作品的一贯性质,这或许因为太多受到作者强调一贯重视音乐这种言论影响的缘故。因此,这些研究自然而然地都倾向于对40年代有关音乐的哲理性思考给予较高的评价。其中曾峰的研究实证性最高,在此简单介绍一下其论点。该文从沈从文的散文、文论、序跋、书信、日记等资料仔细搜集有关音乐的言论,指出了沈从文在创作方法上是极为重视音乐性的,而且音乐对作家具有“治疗”的作用。该文接着从音节的刻意反复、音乐曲式的模仿等视角来分析 《柏子》《丈夫》《看虹录》等作品里显现出的音乐性追求。该文搜集的作家言论资料很全面,笔者也受益不少,但该文的立脚点还是与其他论文一样,只注重作家推崇音乐这一点,有点忽视音乐/声音有时候也给予作家一种苦恼。笔者个人认为,或许只有通过分析沈从文30年代以前和40年代以后对待音乐时的态度差异,并以此更清晰地把握作家的苦恼,才能理解为什么就在自杀前这一时刻,沈从文的耳朵里出现了如此多的“杜鹃”悲凉鸣叫①关于出现在作家书信及日记里的“杜鹃”的鸣叫,参照小岛久代《沈文の自殺未遂事件及び〈家書〉の異同について》。。

与音乐相比,沈从文的绘画性这一题目受到的关注更少一些。如:张海英《沈从文的小说创作与中国传统画》(《暨南学报》2001年第2期);彭建成 《绘画与沈从文的文学创作刍议》(《文艺生活(艺术中国)》2009年第11期);徐跃东、滕小松《沈从文小说的中国传统绘画性显现》(《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2006年第2期)等。研究情况还是与对音乐性的研究相似,基本上都注重作家对绘画美术的喜爱。另外有些学者还指出,沈从文的人物描写符合中国传统画的写意法(张海英等)。但笔者认为更重要的是,沈从文在接受音乐和绘画两种艺术时,对西方艺术竟显示出如此不同的态度。众所周知,油画等西方美术同样构成西学东渐的一个重要势力,民国时期的文学杂志上,经常能看到西方美术著名作品的介绍。但沈从文基本上很少提及油画等西方美术作品,与其对西方古典音乐的推崇比起来,显得不可思议地冷淡。这到底意味着什么?这是个有待进一步研究的重要课题。

三、呈现在《七色魇》集中的音乐-绘画之间的彷徨

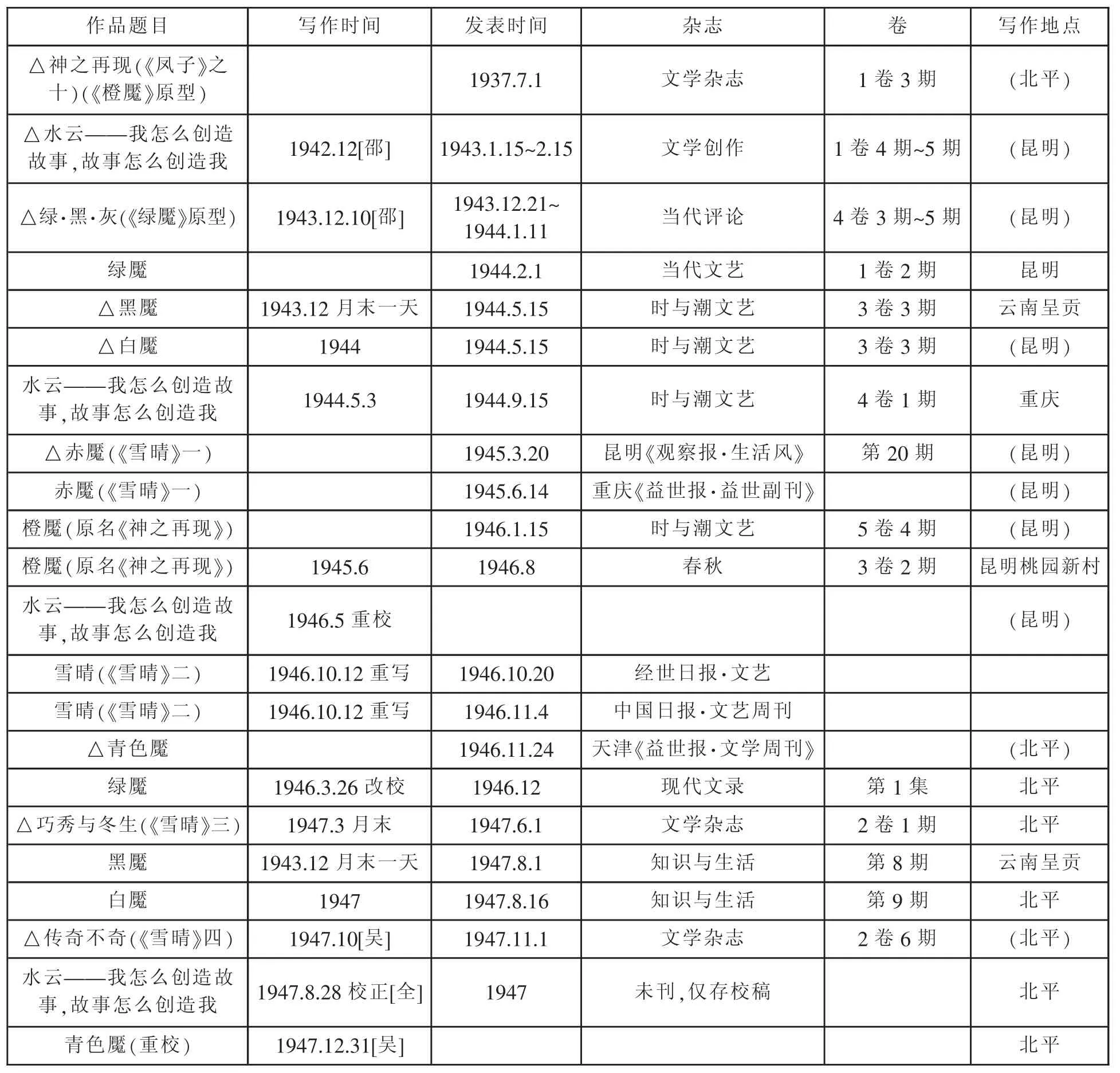

下面要从“音乐性-听觉因素”和“绘画性-视觉因素”的线索来尝试纵观《七色魇》集。《七色魇》的结集过程相当复杂,这里先介绍一下基本情况。按《沈从文全集》编者注:“1949年初,作者曾以《七色魇集》为书名,编成一作品集,未曾付印。其中包括《水云》及作者以‘魇’为题的6篇作品,即 《绿魇》《黑魇》《白魇》《赤魇》《青色魇》与《橙魇》等。”笔者在以下行文中提到“《七色魇》”,是就原有出版计划而未曾付印的7篇作品而说的。《七色魇》集有一个特点,就是收入作品的创作时间段较长。下面的列表是按照写作与校改时间整理的《七色魇》的发表情况。其中最早的《神之再现》(即《橙魇》原型)在1937年7月,即离开北平逃难到昆明的前一个月就发表了,而最晚的《青色魇》则在1946年秋天的北平完成。如果把《雪晴》系列其他作品的创作以及对于《青色魇》的校改都考虑在内的话,有关《七色魇》的整个创作时段超过了十年之久。

对沈从文昆明时期或40年代文学的研究,向来比较集中于《长河》《湘西》《看虹录》和《烛虚》等。相比之下,对《七色魇》整体的关注较少,其中唯一例外的是《水云》①对此集中的个别作品,虽然为数不多,还是有值得注意的重要研究,如:吴立昌《用脑子走路——〈绿魇〉赏析》(吴立昌主编《沈从文作品欣赏》,南宁:广西教育出版社,1988年版);小岛久代《〈青色魘〉考》(《明海大学外国語学部論集》第15集,2003);张新颖《〈黑魇〉:精神迷失的踪迹和文学理解的庄严》(《沈从文精读》,2005)等。可是以整部《七色魇》为主要对象的研究较少。目前为止,规模分量上最齐全的是许君毅《“故事”的变形和艰难重构——〈七色魇〉文集研究》(福建师范大学硕士学位论文,2009),该文算是第一篇集中讨论《七色魇》的研究。本报告的整理有不少得益于该论文,但在看法上尚有所不同。。

(注:为了考察方便,《雪晴》系列的作品也放进去了。题目前加△来标记每篇作品初次发表的情况,以便辨别。没有任何标记的写作时间和写作地点,均根据作品原载时作家标注在文末的时间。有些暂时无法看到原载杂志的作品,笔者按吴世勇《沈从文年谱》(天津:天津人民出版社,2006年版)、邵华强《沈从文年谱简编》(广州:花城出版社,1991年版)、《沈从文全集》等资料补充时间,并分别以[吴][邵][全]来标注。)

(一)《神之再现》(1937)——“音乐”的浮上

如果要讨论《七色魇》里面的音乐、绘画因素的话,我们就应该从隔了五年之后突然被补进去的《凤子》第十章,即1937年的《神之再现》开始。因为如果把《神之再现》和后来在1945-1946年间重写、改名并重发的《橙魇》仔细对照,就知道两个版本相差并不远①由于暂时无法看到载于1946年1月《时与潮文艺》的版本,因此用载于1946年8月《春秋》的版本进行了校对。。1945年的版本所改变的主要有三点:第一,原是用“城里来的客人”指称主人公的第三人称叙事,改变成“我”的第一人称叙事。这点准备后面详论。第二,主人公、来湘西勘察矿山的工程师去看矿场的场面中间,加入了一大段文字描述当地生产水银的详情和矿工的家庭生活,里面还写到矿山前不久遭土匪洗劫焚毁的事,有点让我们想起“‘从深处认识’的情感来写战事”的《长河》笔法。第三,结尾加了一段40年代昆明的生活描写,而把整篇故事改变成一种框架故事:“到真正醒来时,隔壁郑太太敲碎了一个寒暑表,主妇买了一升新栗子,(中略)住的村子既名叫桃源,什么离奇不经的事自然都可发生,原来我做了个新黄粱梦!”②应该注意,“我做了个新黄粱梦”这一句也插在重写于1943年的《绿魇》结尾。这个操作把原来的故事,即“神”降临于神秘湘西的传奇故事,完全改变成一种更普遍的人生寓言,橙色的 “梦魇”。也就是说,这篇原来为了强力构筑湘西世界充满魔性的魅力而设计的《凤子》第十章③关于沈从文有意构筑湘西世界的讨论,参看赵园《沈从文构筑的“湘西世界”》,《文学评论》1986年第6期;拙文《“乡土”是怎样炼成的——沈从文白与黑乡村少女形象的内涵》,《文学评论丛刊》2013年第2期。,也由此脱离了1932年《凤子》的磁场,而作为40年代《七色魇》的一部分来形成回溯“过去”的“梦”之一。

《凤子》的内容大概可分为两部分。前一半讲述刚失恋受伤的年轻人“我”,来到一个海边城市(拟为青岛),见到一位绅士和名叫“凤子”的神秘女性。绅士得知这个年轻人来自湘西,谈起自己以前探访湘西时的经验。后一半移到绅士讲的故事,主人公换成年轻时的绅士,这位“城市来客”工程师来湘西在总爷家做客。他通过与总爷进行哲理性的讨论、接触当地女性以及鉴赏巫师还愿仪式等,更新了对女人、对神、对人类等概念的认识。《神之再现》作为《凤子》的最后一章,描述了巫师还愿仪式的场面,还包括大量“城里来客”和总爷之间的讨论。而值得我们注意的是,“抽象”“神”“音乐”“情感”“自然”“教育”“声音”“颜色”“光影”“素朴”“美”等,这些一直被认为是点缀40年代哲理性散文的主要观念和关键词,统统都已出现在《神之再现》里面。按照本报告的视角,其中尤其引起我们注意的,就是对“音乐”“声音”或“画”“颜色”的重视,似乎正是这个时候在沈从文文章中开始浮现。例如 (下划线为笔者所加,下同):

觉得来到这个古怪地方,真是一种奇遇。人的生活与观念,一切和大都市不同,又恰恰如此更接近自然。一切是诗,一切如画,一切鲜明凸出,然而看来又如何绝顶荒谬!是真有个神造就这一切,还是这里一群人造就了一个神?本身所在既不是天堂,也不像地狱,倒是一个类乎抽象的境界。我们和某种音乐对面时,常常如同从抽象感到实体的存在,综合兴奋,悦乐,和一点轻微忧郁作成张无形的摇椅,情感或灵魂,就俨然在这张无形椅子上摇荡。(中略)感官崭新的经验,仿佛正在启发他,教育他。

看看刚才的仪式,我才明白神之存在,依然如故。不过他的庄严和美丽,是需要某种条件的,这条件就是人生情感的素朴,观念的单纯,以及环境的牧歌性。神仰赖这种条件方能产生,方能增加人生的美丽。缺少了这些条件,神就灭亡。我刚才看到的并不是什么敬神谢神,完全是一出好戏;一出不可形容不可描绘的好戏。是诗和戏剧音乐的源泉,也是它的本身。声音颜色光影的交错,织就一片云锦,神就存在于全体。④沈从文:《神之再现(凤子之十)》,《文学杂志》第1卷第3期,1937年7月。

此外,我们还不能忘记《神之再现》全篇始终围绕着当地人唱山歌民歌的习俗,可说寸步不离。去矿场的路上,“城里人”问随同来的小伙子平时做什么玩儿,小伙子的回答就是“唱点歌逗引女孩子”。路上还见到小牧童,用双关语气唱起歌来跟他们打趣。走到了一口井边,竟碰到一群女孩子洗衣服,其中最能唱歌的“歌师傅”女子跟小伙子开始对唱,轮流讽刺对方。后来在巫师的法场上体验到的全是严肃的音乐和歌剧,庄严的法事完毕后,还让“城里的客人耳朵边尚嗡嗡咿咿的响着平田中的鼓声和歌声”,让他的“情感还迷失在先前一时光景里”。

上面已经指出,沈从文30年代的代表作也有相当多的声音和颜色描述,而且在作品里的效果相当杰出。可是30年代杰出的声音、颜色描述有一个明显的倾向,就是重视“静”和“远”,而且基本上不用过多的形容词去修饰。试看被赵园评论为“听夜”的散文杰作《湘行散记·鸭窠围的夜》(1934)里的声音和灯光描述:

黑夜占领了全个河面时,还可以看到木筏上的火光,吊脚楼窗口的灯光,以及上岸下船在河岸大石间飘忽动人的火炬红光。这时节岸上船上皆有人说话,吊脚楼上且有妇人在黯淡灯光下唱小曲的声音,每次唱完一支小曲时,就有人笑嚷。什么人家吊脚楼下有小羊叫,固执并且柔和的声音,使人听来觉得忧郁。(中略)此后固执而又柔和的声音,将在我耳边永远不会消失的。我觉得忧郁起来了。我仿佛触着了这世界上一点东西,看明白了这世界上一点东西,心里软和得很。(中略)河面静静的,木筏上火光小了,船上的灯光已很少了,远近一切只能籍着水面微光看出个大略情形。另外一处的吊脚楼上,又有了妇人唱小曲的声音,灯光摇摇不定,且有猜拳声音。(中略)羊还固执地鸣着。远处不知什么地方有锣鼓声音,那是禳土酬神巫师的锣鼓。(中略)水面上却起了另外一种声音。仿佛鼓声,也仿佛汽油船马达转动声,声音慢慢地近了,可是慢慢地又远了。这是一个有魔力的歌唱,单纯到不可比方,也便是那种固执的单调,以及单调的延长,使一个身临其境的人,想用一组文字去捕捉那点声音,以及在那长潭深夜一个人为那声音所迷惑时节的心情,实为一种徒劳无功的努力。①沈从文:《湘行散记——鸭窠围的夜》,《文学》第2卷第4号,1934年4月。

我们可以注意到,这里提到的声音和光影都指向柔和、模糊、单调等性质,而且声色来源似乎都在离叙述人有距离的地方。在这里,作家要宣扬的不是人事的“有声有色”,而是“由有声唤起的寂静”,就像在《边城》描画爷爷的歌声“反而使一切更寂静一些”那样,显出“此时无声胜有声”式的美学。如此重视“静”和“远”,不是因为作家感觉自己和湘西世界之间隔着一层膜,而正好相反,是因为作者在享受让远处模糊的声光激起自己想象的能力,让他在幻想中对这些人寂静中的哀乐凝眸,而且相信这就是唯一能接近乡下人内面的方法。换句话说,这里的“远”就悖论地表示着作者还有些相信自己有能力用文字接近目前人们生活的深处。作家似乎还未明确意识到,接受这些“声色”的就是自己的听觉和视觉,所以并没有必要故意地宣扬“音乐”的魅力,也没有必要强调自己感官所受到的印象②虽然《湘行散记》里频繁举出人们歌声的动人处,可是至少在字眼上,只有“声音”“鼓声”和“歌声”,而没有“音乐”。“黄昏薄暮,落日沉入大地,天上暮云为落日余辉所烘炙,剩余一片深紫时,大帮货船从上而下,摇船人泊船近岸,在充满了薄雾的河面,浮荡的催橹歌声,又正是一种如何壮丽稀有的歌声!”《湘行散记——辰河小船上的水手》,《文学》第3卷第1号,1934年7月。。虽说《神之再现》也只是出现在《湘行散记》3年之后,属于30年代的作品,但其对“音乐”“颜色”和自己“感官”的关注,已与《湘行散记》存在着明显的差异。这或许能证明,1935-1936年在创作上的“沉默”与“思索”所带给这位作家的影响之大③沈从文在散文《沉默》(《文季月刊》第1卷第6期,1936年11月1日)里说:“我沉默了两年。(中略)我不写作,却在思索写作对于我们生命的意义。”贺桂梅在讨论《看虹录》和40年代文风时,重视这两年的创作停顿。参看贺桂梅等《沈从文〈看虹录〉研读》。。至少可以说,沈从文重视“音乐”,是始自《神之再现》的。

(二)《水云》的两个版本(1943-1944)——感官的释放,寄予文字的最后希望

不过在把“神之存在”和其“庄严和美丽”生存的条件限定为“人生情感的素朴,观念的单纯,以及环境的牧歌性”,即湘西世界范围内这一点上,《神之再现》还仍然属于与40年代作品完全不同的层面。沈从文真正开始关注感官的壮丽世界,要等到写于1942年的《水云》。《水云》是比较特别的作品。它一般被认为是自传性散文,但其中虚构或幻想的部分并不少,也看似第一人称心理小说。同时里面包含着各种对作家过去作品的解释,因此也有人看作创作谈。而且因出现在里面的几个“偶然”和沈从文实际人生上碰到的婚外恋悬疑相符合,曾引起不少争议①Kinkley与刘洪涛指出,几个“偶然”背后的两个原型就是诗人高青子和青岛大学校花俞姗(Jeffrey C.Kinkley,The odyssey of Shen Congwen,p.256,pp.359-360;刘洪涛《沈从文小说新论》,北京:北京师范大学出版社,2005年版,235-241页)。裴春芳举出众多考证来反驳研究者“把高青子视为沈从文中年爱欲漫游时期最主要的人物”的现状,推断《水云》和《看虹录》里的爱欲对象就是沈从文的姨妹张充和,引起了更多争论(裴春芳《虹影星光或可证——沈从文四十年代小说的爱欲内涵发微》,《十月》2009年第2期)。。《水云》的故事脉络和其所呈现出的泛神论、自然观、生命哲学等思想均复杂错综。这可说是一个很多元的文本,每一个解释者按照不同视角能显现出它不同的面貌。本段要沿着《水云》的故事脉络来探讨其听视觉描述。

从故事内容来讲,主要线索有两条:主人公“我”与几个“偶然”的接触之间的情感历程,以及两个“我”之间的五次对话。这两条故事线索紧密相连,有些像巴赫的复调音乐,两种不同的旋律在互相追逐和渗透中渐渐地呈现出《水云》的中心命题——“美不能在风光中静止”。在第一条线索上,“我”在青岛、北京、昆明等地方遇到几个“偶然”,或为她们的“青春肉体”感到炫目,或为她们“优雅而脆弱的印象”感到诱惑。“我”在两个取舍——要保留幸福婚姻的“幻影”,还是要任自己“情感”奔放——之间徘徊,后来经过了一段“理性的我”败北的经验,最后所有的“偶然”离开了“我”,我就决心重新用一支笔描画出从“偶然”身上认识到的“生命”之美。而第二条线索则由“对生命有计划对理性有信心的我”(即本文主角)与“宿命论不可知论的我”(即主角独自思索时以熟悉的声音来出现的另一个自我)之间的对话构成。但是这两个自我的立场不是很固定,尤其是前一个主角“我”,通过五次对话和与“偶然”们的邂逅,逐渐脱离只相信理性的乐观态度,也承认每一个“偶然”所展览给自己的“光辉和色泽”,就会让自己感觉到“生命的庄严”。同样,“不可知论的我”虽然也始终保持着世故的冷嘲口吻,可我们得注意,他同时也是作品里唯一能理解主角烦恼人格的角色。不像“单纯、素朴”的新妇(张兆和),也不像不理解故事的“真”和“美”之间区别的“偶然”,他是因为明明知道“我”对“生命”的过于敏感就是个“弱点”,怕这个弱点在一个“美丑换题时代”“用简单空洞口号支配一切的时代”就会过时落后,所以才再三地给“我”冷嘲式的劝告。

研究界往往认为《水云》深受弗洛伊德影响,并指出这两个自我的对话意味着重情感的自我和重理性的本我的分裂②许君毅:《“故事”的变形和艰难重构——〈七色魇〉文集研究》,第84页。。可是在这里似乎更应该强调歌德的影响。从上述整理可看出,《水云》的两个自我的分裂对话与其说是情感与理性的战争,还不如说是一种互相辩证的势力,而且正如“不可知的我”在文中把另一个我戏称为“唉,我的浮士德”那样,是有意拟作为浮士德和靡菲斯特之间的关系③沈从文最早提到浮士德,似乎是1934年的《湘行散记——老伴》(《文学》1卷4期)里的“难道我如浮士德一样,当真回到了那个‘过去’了吗?”但《水云》里提到《歌德传记》和《浮士德》,应该更多得益于同时期在西南联大开始正式研究歌德的冯至的影响。。有意思的是,沈从文的老友冯至也于同一年在西南联大文史学会上演讲了有关靡菲斯特的论文《〈浮士德〉里的魔》,但对靡菲斯特和“理性”的认识上,两个人的看法看似一致而又不尽相同。冯至的理解逻辑性更强一点,他根据歌德的《诗与真》解释道,靡菲斯特是个缺少“幽灵(Daimon)”的“一个消极的本质”,是个过于实际、理智、虚无的现代魔鬼。靡菲斯特不承认“人类里有一种积极的力量,也就是幽灵的力量”,看不起人类一切“高贵的努力”。因此,按冯至的理解,《浮士德》所呈现出的思想就是:靡菲斯特象征着因过于理智而否定一切伟大事物价值的现代诱惑,人能够通过对靡菲斯特的反抗,来显示自己对最高价值的、对“不可能的事物”的追求①有关冯至对歌德的研究与认识,参照佐藤普美子《彼此往来の詩学――馮至と中国現代詩学》,汲古書院,2011年,第329页。本论文日文版此处原有对冯至和佐藤论点的误解,借这次机会纠正了这些错误,并对冯至和沈从文的差别补充了一些新的分析。在此感谢佐藤教授的指正。。而沈从文版浮士德的立脚点则含有更多的踌躇和悖论。故事里的“我”到了结尾,决心要“在文字中重现”过去的生命,但他受到的“教育”不是由对靡菲斯特诱惑的反抗而来的,相反,是在不可知论者“另一个我”(即靡菲斯特)的教导下,放下原先的理智偏重主义,接受几次由“偶然”引起的“情感的抬头”的结果。虽然沈从文跟冯至一样否定过于“理性”而消极的人生态度,也由此显示出“对人生平凡否认的精神”②沈从文:《水云》,《时与潮文艺》第4卷第1期,1944年9月15日。《文学创作》版没有此部分。,可是沈从文的靡菲斯特并不是代表世故和理智的敌人,而是把人类引诱到“情感发炎”的引路者,可以说是人类的同谋。“我”和“另一个我”之间并没有像歌德原作和冯至论文那样形成强烈的对立关系,也正是在这样一个对立消灭的场域中,《水云》的命题“美不能在风光中静止”得以出现。这句话分明是靡菲斯特与浮士德赌赛中的重要条件“停住吧,你是这样美!”的有意变奏或回答。可是,《浮士德》的命题是浮士德向往着自由王国的状态下发出的感叹,因此反而强有力地歌颂了人类拥有的积极力量。《水云》的命题却凸显出,任何力量无从停住这世界的“美”的瞬间。在此,重点已经移到“美”本身,人在“美”之前只能沉醉和皈依,除此之外无能为力。

这样的故事情节展开,感官描述与文字-音乐-绘画的颉颃一直扮演着很重要的角色。《水云》有几个版本,重要的修改就在于1943年《文学创作》版和1944年《时与潮文艺》版之间。这修改可以概括为两个方向:增加听视觉的描述和强调“形色气味”,以及凸显“美不能在风光中静止”的命题。《水云》有一个特点,就是大量的景物描写。而且,不管描写对象是自然景物还是人物“偶然”,沈从文的笔调已不像30年代那样是节制的白描。这一次他的描写带着许多颜色表现及修饰语,显得更奔放更充实,而且都指向“壮丽”这一方向,整个景物变成富有意味的“风景”。这里简单地对比一下《从文自传》和《水云》中的段落(《水云》根据1944年修改版,凡与1943年初版不同处都以下划线标记。印刷不清晰处用□来代替):

就为的是白日里太野,各处去看,各处去听,还各处去嗅闻:死蛇的气味,腐草的气味,屠户身上的气味,烧碗处土窑被雨以后放出的气味,要我说来虽当时无法用言语去形容,要我辨别却十分容易。蝙蝠的声音,一匹黄牛当屠户把刀剸进它喉中时叹息的声音,藏在田塍上土穴中大黄喉蛇的鸣声,黑暗中鱼在水面泼刺的微声,皆因到耳边时分量不同,我也记得那么清清楚楚。③《从文自传》,第一出版社,1934年版,第23页。(《从文自传》)

青岛的五月,是个稀奇古怪的时节,(中略)阳光热力到达了地面,天气即刻暖和起来。树林深处,便开始有啄木鸟的踪迹和黄鸟的鸣声。公园中分区栽种的梅花、桃花、玉兰、郁李、棠棣、海棠和樱花,正像约好日子,都一起开放了花朵。(中略)地上一切花果都从阳光挹取生命的芳馥,人在自然秩序中,也只是一种生物,还待从阳光□取得营养和教育。美不能在风光中静止,生命也不能在风光中静止,值得留心!(中略)我的目的正是让不能静止的生命,从风光中找寻那个不能静止的美。(中略)时间长,次数多,天与树与海的形色气味,便静静地溶解到了我绝对单独的灵魂里。(中略)心脏跳跃节奏中,俨然有形式完美韵律清新的诗歌,和调子柔软而充满青春狂想的音乐。(中略)因为海上的云彩实在华丽异常。有时五色相煊,千变万化,天空如张开一铺活动锦毯。有时又肃静纯洁,天空但见一片明莹绿玉,别无他物。这地方一年中有大半年天空中竟完全是一幅神奇的图画,充满青春的嘘息,煽起人狂想和梦想,看来令人起轻快感,温柔感,音乐感,情欲感。(《水云》第一节)

可以看出,《从文自传》的罗列式景物描述有些类似于《湘行散记》,字面上尽量节制过多的“描写”,也尽量避开由作者来限定这些景物的“意义”何在。这段描写之所以能强烈地引起我们读者的想象,是因为平淡无奇的罗列中反而透露出荷兰画派式的怪异兴奋,激起无限的解释可能①Martin Jay引用Svetlana Alpers的讨论指出,痴醉于笛卡尔式透视法的意大利文艺复兴,把其目的重点放在“讲故事”上,而荷兰美术的“描写术”更喜欢“描写能够看见的事物表面,尽量抑制对故事和典故文本的讲述”。参照マーティン·ジェイ(Martin Jay)《近代性における複数の〈視の制度〉》(ハル·フォスター編《視觉见論》,平凡社ライブラリー,2007年)。。而且我们要注意,包括《从文自传》在内,沈从文早中期的景物描写,捉住“气味”的表现——尤其是死蛇、雨后土窑等古怪得无可形容的那种——几乎是必不可少的,而到了《水云》就不一样。虽然叙述者频繁地主张“形色气味”的重要性,尽力宣扬自己是要理解“现世光色声味”的人,但在实际的描写中,除了“芳馥”“芳香”等极其普通的形容外,基本上看不到任何捉住独特“气味”的部分。同时还要注意,“音乐-听觉”虽然比“气味-嗅觉”还受重视,但也同样处于只有字面上的赞赏,缺乏实际用例的状态。结果,尽管叙述人强调“我的一切官能都在一种崭新教育中,经验了些极纤细微妙的感觉”,在《水云》文本里能担任这“教育”重任的,实际上只有属于视觉性的描写。“音乐-听觉”和“图画-视觉”的因素虽然逐渐得到释放,但还未到把文字追逐到边缘,让作家失去对文字的信心的地步。

(三)《赤魇》《雪晴》到《青色魇》(1945-1946)——作画家的梦及其放弃

经历了《长河》的挫折后,在作家重新挑战湘西世界的《赤魇》(1945)和《雪晴》(1946)中,《水云》呈现出来的对感官的乐观信任开始进入另一种状态,显现出作家“无可形容对象”的焦虑②这份焦虑的表现过程如下:首先还认为“因为大部分所谓‘印象动人’,多近于从具体事实感官经验而得到。这印象用文字保存,虽困难尚不十分困难”(《烛虚·五》1940年);后来,“只觉得一片绿色,一组声音,一点无可形容的气味,综合所作成的境界,使我视听诸官觉沉浸到这个境界中后,已转成单纯到不可思议。企图用充满历史霉斑的文字来写它时,竟是完全的徒劳”(《绿魇》1943年);最后,到了《赤魇》《雪晴》《虹桥》等已认命似地放弃,认为文字和绘画同样无能为力。。并且,属于同一系列的《赤魇》和《雪晴》两部作品,似乎分别代表着听觉与视觉,形成一种代理者之间的战争。

《赤魇》有一个副题叫作《我有机会作画家,到时却只好放弃了》。仿佛要反映出主人公“我”要作画家的欲望,文本中继续充满各种视觉性描述,而且频繁地使用“见得”“远望”“近望”“可看见”等表达叙述人视角的词语,比《水云》还浓厚地表现着“我”的个人感觉。既然如此,是什么让“我”不得不放弃“画家梦”呢?就是听觉。《赤魇》中听觉描述比视觉描述多得多,而且与30年代的描述不同,加上了各种修饰语和叙述人的解释,这里的听觉描述已升华为唯一能接近“生命本身”的感官媒介。换句话说,在这里沈从文终于依稀捉住了用听觉重新构造世界的方法。试看《赤魇》的听觉描述:

一条溪涧由东山岨绕过,流经长垣外,再曲折盘旋沿西边几个村子,消失到村后。虽相去那么远,仿佛还可听到雪水从每个田沟缺口注入溪中时的潺潺声。(中略)一个年长同伴接着又把话支开,“嗨,你们听,村子里什么人家讨新媳妇,放炮吹唢呐,打发花轿出门!”试听听,果然笳声悲咽断续中,还零零落落响了一阵小鞭炮。我摇摇头,因为对于面前景物的清寂,和生命的律动,相揉相混所形成的一种境界,已表示完全的皈依。(中略)原来正在这个当儿,在这个雪晴清绝山谷中,忽然腾起一片清新的号角声,一阵犬吠声。我明白,静寂的景物虽可从彩绘中见出生命,至于生命本身的动,那份象征生命律动与欢欣在寒气中发抖的角声,那派表示生命兴奋而狂热的犬吠声,以及在这个声音交错重叠综合中,带着碎心的惶恐,绝望的低嗥,紧迫的喘息,从微融残雪潮湿丛莽间奔窜的狐狸和獾兔,对于忧患来临挣扎求生所抱的生命意识,可决不是任何画家所能从事的工作!我的梦如何能不破灭,已不大像是个人可以做主。①《赤魇》原载昆明《观察报·生活风》第20期,1945年3月20日。引自《沈从文全集》第10卷,第403-405页。

这可以说是对自然生命的律动和 “声音-听觉”的完全皈依。因此,读者接着看到第二节《雪晴》的开头是这样印象深刻的两个叫声,就会期待《雪晴》延续这一个听觉优势的叙事方法:

“巧秀,巧秀,……”

“可是叫我?哥哥!”

……

竹林中一片斑鸠声,浸入我迷蒙意识里。一切都若十分陌生又极端荒唐。雪晴。清晨。②《雪晴》原载《经世日报·文艺》,1946年10月20日。引自《沈从文全集》第10卷。

可事实上,《雪晴》的文本很快就显出“视觉”观察优势的返潮,叙事仿佛又一次被作画家的梦夺回去:

我眼中被屋外积雪返光形成一朵朵紫茸茸的金黄镶边的葵花,在摇动不居情况中老是变化,想把握无从把握,希望它稍稍停顿也不能停顿。过去一切印象也因之随同这个幻美花朵而动荡,华丽,鲜明,难把握,不停顿!(中略)十七岁年纪,一双清亮无邪的眼睛,一张两角微向上翘的小嘴,一个在发育中肿得高高的胸脯,一条乌梢蛇似的大发辫。说话时未开口即带点羞怯的微笑,关不住青春秘密悦乐的微笑。且似乎用这个微笑即是代表一切,生命存在的意义和价值,以及愿望的证实。(中略)我心想,那双清明无邪的眼睛,在这个万山环绕不上二百五十户人家的小村落中,看过了些什么事情?(中略)我倘若还不愿意放弃作一个画家的痴梦,真的画起来时,第一笔应捕捉那双眼睛上的青春光辉,还是应保留这个嘴角边温情笑意?(中略)我得看看雪晴浸晨的庄宅,办过喜事后的庄宅,那份零乱,那份静。屋外的溪涧,寒林和远山,为积雪掩覆初阳照耀那份调和,那份美,还有雪原中路坎边那些狐兔鸦雀径行的脚迹,象征生命多方的图案画。③关于葵花意象的象征性,参照边刀土名朝邦《沈文の〈蕭蕭〉について》,《樋口進先生古希記念中国現代文学論集》,1990年,中国書店;今泉秀人《〈边刀城〉·伝達の物語―沈文と民族意識―》,《间关西大学中国文学会紀要》第13号,1992年3月。

最值得注意的,就是引文中有关乡下姑娘巧秀的描写。有些论者认为这已经不再是《边城》式熟悉的描写,王晓明认为主人公“看巧秀就像对待《看虹录》里的那位妇人一样”④王晓明《“乡下人”的文体与城里人的理想——论沈从文的小说创作》,《文学评论》1988年第3期。许君毅《“故事”的变形和艰难重构——〈七色魇〉文集研究》和福家道信《音を手がかりとして―《雪晴》の場合―》也同样指出巧秀形象令人想到《看虹录》的女性描写。。但这一点“变质”除了证明叙事者身份已经由乡下人变成“下乡野游的绅士”(王晓明语)以外,似乎还能说明别的事实。这里构成巧秀外貌的每个身体因素,并不是在20至30年代无法找到的,而是到处可见。一双清亮无邪的眼睛来自翠翠 (《边城》,1934),一个在发育中肿得高高的胸脯来自《筸人谣曲》(1926)的大姐,一张两角微向上翘的小嘴和一条乌梢蛇似的大发辫则来自阿黑 (《阿黑小史》,1928),巧秀可以说是20至30年代湘西少女形象的综合体。那到底是什么让不少论者感到与往年湘西作品不同,觉得《雪晴》更像《看虹录》呢?笔者认为,那就是过多“我”个人视角的干涉和过于“凝视(gaze)”的官能感觉。我们应该注意到,收在《七色魇》里的每部作品,从文体上看,可说是散文也可说是小说,但最重要的共同点就是,所有的作品都采用以“我”为主角的第一人称叙事。就像上述有关《橙魇》的修改过程一样,就算是利用佛经故事翻案的《青色魇》,前后还加了故事的外框,处理成“我”的思索内容。40年代的他仿佛被“我”的视角束缚。他渐渐放弃了原来用倾听和嗅闻这两个行为来直接激起自己幻想翅膀的“向人生学习”的方法,越到后面越注重视觉性描写,开始从固定不变的“我”的视点来定点观察。他越对对象“凝眸”,就越是只能变成与对象之间永远隔着一层膜的现代的、理智的 “观察者”。或许这就是沈从文在《七色魇》里呈现出的最本质的变化,同时也似乎是个最大的危机。

虽然如此,如果沈从文能坚持《水云》式的对“自我”充满悖论的审视,或者《看虹录》《赤魇》式的在各种感官之间有张力的凝视,或许会有实现某种突破的一天,或能像穆旦那样表现出分裂的、现代的“我”,或能写出可供钱锺书做通感论实例的作品①关于穆旦的自我,参看梁秉钧《穆旦和现代的“我”》,王晓明主编《二十世纪中国文学史论·下卷》,上海:东方出版中心,2003年版。。然而,沈从文对于视觉的固执和追求,到这里戛然而止了。作家在《青色魇》里讲述的是一个失去美丽眼睛的王子的故事,其命题几乎类似于对“观察”的断念:“眼无常相,凡美好的都不容易长远存在。情感实无固定性,亦少再现性,只信仰永存。”②《青色魇》原载天津《益世报·文学周刊》,1946年11月26日。引自《沈从文全集》第12卷。因此,《赤魇》系列的后两部作品《巧秀与冬生》和《传奇不奇》,已不再追求感官描写的可能性,再次回到《长河》式的对于人与社会之间关系的笔法。最后只留下了对听觉的关注——不是对生活中个别微细而柔和的声音的追寻和执着,而是对拥有明确旋律的 “音乐”礼赞。1940年代后期的沈从文从鸟的鸣叫声听出“自然哲学,和高级数学,和热情诗歌三种混合物”(《霁清轩杂记》,1948年),模仿交响乐的形式创作新体诗,在音乐中寻觅救赎。他说:“好听的音乐使我上升。”(《第二乐章——第三乐章》,1949年)50年代参加土改工作团赴四川时,沈从文还和音乐家嵇振民一起试图给乐曲《土改团来到重庆》作词③参看张新颖《释读沈从文土改期间的一封家书》,《天涯》2006年第1期。,也曾对儿子写道:“(过去的)大部分故事,总是当成一个曲子去写的,是从一个音乐的组成上,得到启示来完成的。”(1952年1月 23日致沈虎雏书信)。到了此时,“音乐”对沈从文已升华为“比任何经典教义更具效果”的“皈依”对象(《关于西南漆器及其他》)。

四、结语:徘徊于浪漫主义的两个取向之间的“我”

本文对《七色魇》的部分作品还未做到详细讨论,但相信通过本文的分析,仍能看出沈从文这段时期苦斗的一个侧面。那么,我们到底应该如何看待沈从文有关“音乐-听觉”和“绘画-视觉”的彷徨,以及随之出现的几个现象(嗅觉的衰退,追求及放弃视听觉,音乐的升华)呢?这些其实不是个别孤立的问题,而应该放在更广泛的问题意识上,衔接着其他问题来讨论的大问题。笔者目前还没有能力充分地讨论这样一个复杂的问题系列,篇幅也有限,现在想指出两个可能的切入点,来暂时代替结论。

先说嗅觉的衰退吧。从沈从文创作史来看,30年代的沈从文对“(自然界的)声音和气味”十分重视,让它们担任着代表“乡土性”的重要任务。比如说,沈在给李连萃的文集所作序文中写道:一个创作者应该“不单是有兴味去看,他还有用鼻子去分别气味,用手抚触感觉坚弱”,主张“创作不是描写‘眼’见的状态,是当前‘一切官能的感觉的回忆’”(《连萃创作一集序》,1931年)。在给王相林写的《〈幽僻的陈庄〉题记》(1935年)中则强调,小说是忘掉书本,忘掉文学史提出的名著,“训练一个人的耳朵、鼻子、眼睛”而写作的,而且称赞王相林描写北方农村的作品,“莫不具有一种泥土气息,一种中国大陆的厚重朴野气息”。笔者曾经讨论过,“泥土气息”是民国时期有关乡土文学评论中频频出现的关键词④津守陽《沈文における〈乡土〉の表象――近代文学による〈原=中国〉像の構築》,京都大学博士論文,2010年。。从上述两篇序跋可知,沈从文不仅自己接受了这个关键词,而且将之应用为象征“乡土中国”的词汇,并以此为根据地,来对抗他所一直厌恶的“在学校学习”的“城市知识人”。《从文自传》里的气味描写并非细小的修饰,至少到1930年代中叶,它们都位于沈从文创作手法的核心位置。

可是,如果仅依据这点,就把“嗅觉的衰退,视听觉的兴起”解释为沈从文脱离“乡土性”的象征,“曾经的乡下人变身为绅士”的具体表现的话,这样的理解会把问题过于简单化。在这里,我们要准备另一个切入点。这就是沈从文心理上产生“自然”和“人事”的隔阂,以及对“自然”的“(宗教)皈依”和反抗如此皈依的纠结心情。据笔者初步观察,包括《七色魇》在内的昆明时期的作品,除了体现音乐性和绘画性的颉颃以外,还能看到另外一个呈现作家矛盾心情的因素,即“自然”和“人事”之间的彷徨。伟大的“自然”总是他宗教性皈依的对象,他宁愿忘记既复杂又让自己迷惑的卑微“人事”,但又同时对“人事”恋恋不舍,无法把它完全忘怀。例如,在《潜渊(第二节)》里,首先表明自己作为“乡下人”的特点和弱点,正在于“为一切人生景象狂跳了三十六年,直到如今还依然在一切问题上一切现象上感动到不可想象”,但又同时表示对人事的困惑,宁愿沉迷于自然:“孩心与稚气与沉默自然对面时,如从自然领受许多无言的教训,调整到生命,不知不觉化成自然一部分。若在人事光影中辗转,即永远迷路,不辨东西南北,轻重得失。”①《潜渊(第二节)》原载昆明《中央日报·平明》第172期,1940年2月17日。引自《沈从文全集》第12卷。这种矛盾的心情表现得最直接的,就是《绿魇》。《绿魇》分为《绿》《黑》《灰》三章,叙述者在第一章《绿》里,坐在象征伟大自然的“强烈阳光”和“一片绿色”中,漫无限制地去思索一切人工的事物和文明的意义何在。由对自己手的观察开始,联想到手和文明及战争的关系,最后想到人类高尚的情感和科学的力量。虽然“一片绿色早把我征服了”,可是为了“证明生命于绿色以外,依然能存在,能发展”,叙述者进入“黑”和“灰”篇章,展开在昆明的纠纷世界。

那么,为什么“自然”与“人事”之间的矛盾能够成为理解“视听觉兴起”的切入点呢?第一,是因为“视听觉的兴起”最后的归结点“对音乐的皈依”,在昆明时期到1949年前后沈从文作品的脉络中,几乎是与“对自然的皈依”同一个意义。在《绿魇》里,在“思索继续思索”中感到疲倦的叙述者渴求“一点点好的音乐,巴哈或莫扎克”,希望让他在音乐的怀抱中“休息”。我们在《潜渊(第二节)》和企图自杀前后的作品《关于西南漆器及其他》《五月卅下十点北平宿舍》里也可以看到同样的渴求,作家总是在令人皈依的好音乐中寻找“休息”和“救赎”。我们不应该忘记的是,“休息”这个词一开始在《潜渊》或《七色魇》里还只意味着一般意义上的休息,显示出作家希望在伟大的自然、好的音乐以及在“主妇(张兆和)”温柔的“微笑”中得到安宁的心情,到后来竟渐渐转变成对死亡的向往,开始意味着以自杀来脱离充满痛苦的“思索”的愿望。这种悲鸣似的渴望,使沈从文对“音乐”的赞扬,已经无法理解为一般意义上的“音乐爱好”。第二,回到嗅觉衰退这一问题,《从文自传》里少年沈从文用鼻子嗅出自然界各种事物以知道“人生”,可见30年代湘西作品中的“自然”和“人事”是融为一体的②张新颖、刘志荣也认为,《边城》是“大于人的世界”的“天地不仁”的世界,“这里的人、人类历史乃至一草一木,正是‘天地运行’的产物”,接近中国传统的“天地人”的宇宙。参照张新颖《沈从文精读》,第9-12页。。可是后来,“伟大”而“无情”的自然和“混乱”的人事如此分裂,其原因还是应该考虑到沈在昆明时期的体验。在抗战结束后刚回到北平时所作《北平的印象和感想》中,沈从文描写昆明为 “没有一个‘人’”,“街上到处走的是另外一种人”的地方③《北平的印象和感想》原题《新烛虚》,载《经世日报·文艺》第6期,1946年9月22日。后改题转载于《上海文化》第9期,1946年10月。引自《沈从文全集》第12卷。;《从现实学习》中,又称昆明为阳光下“带刺的仙人掌即常常缠了些美而易谢的牵牛花,和织网于其间的银绿色有毒蜘蛛,彼此共存共荣”的“民主温室”,并回忆道:“举凡过去神权社会巫术时代的形形色色,竟无不在着长袍洋装衣冠中复演重生。”④《从现实学习》原载天津《大公报·星期文艺》第4-5期,1946年11月3-10日。引自《沈从文全集》第13卷。这些带着冷嘲口吻的批评,与他在同时期的评论中真诚地提倡“实现民主”的姿态形成鲜明对比(《一种新的文学观》,1946年),几乎令人不相信是同一个人同一个时期的感受。这样矛盾的吐露表明,云南强烈的阳光和原始自然的体验,及其与战争时期人事上种种不愉快之间的鸿沟,给予了这位作家巨大的疲倦感。

我们应再一次回到《水云》里沈从文“最后一个浪漫派”的自称,去仔细体味其复杂内涵。正如对歌德的接受史所揭示的那样,现代中国对“浪漫主义”的接受比较集中在郭沫若式的热情、奔放与自我爆发的那一方面①杨武能:《百年回响的歌一曲:〈浮士德〉在中国之接受》,《中国比较文学》1999年第4期。。沈从文在《水云》中的自称也向来被理解为对自然的朴素信仰、对抽象美的浪漫追求。但有关西方浪漫主义的研究指出,浪漫主义本身是无固定性质的,是一个容纳看似互相矛盾的各种取向的运动。浪漫主义里面有对自然、生命、热情和朴素的向往,但同时也有对苍白、病态、人工、颓废以及死亡的憧憬②アイザイア·バーリン(Berlin,Isaiah)著,ヘンリー·ハーディ編,田中治男讣尺《バーリン ロマン主義講義:美術にするA.W.メロン講義,1965年国立美術ギャラリー,ワシントンDC》,岩波書店,2010年,第24-27页。。沈从文在《七色魇》里的彷徨轨迹给我们一个启示,即《水云》的文本和“最后一个浪漫派”这一自嘲仿佛都可以解释得更丰富多元些。

最后,我想把本文的问题意识与整个40年代文学的问题相连接。不少研究者都指出,表现“抽象”追求在40年代无独有偶,可说是一种普遍的文学实验③参看钱理群《对话与漫游——四十年代小说研读》,上海:上海文艺出版社,1999年版;范智红《世变缘常——四十年代小说论》,北京:人民文学出版社,2002年版。。沈从文的感官追求至少应在这个背景里定位。而且,感官描写的追求、诸感官之间的互相影响,以及音乐、绘画和文学之间的关系这些问题,也应该置于现代诗学的几个重要讨论中进行考察。20年代的闻一多和丰子恺讨论“诗中有画,画中有诗”,30年代卞之琳、梁宗岱、穆木天等诗人接受象征主义“correspondances”的诗论④参看佐藤普美子《彼此往来の詩学――馮至と中国現代詩学》第一部第四章与第五章;李丹《通感·应和·象征主义——兼论中国象征主义诗论》,《文学评论》2011年第1期。,以及60年代钱锺书提出“通感”概念,都与这个问题有关。沈从文昆明时期的追求和贯穿于民国诗界的种种重要议题之间有很多共性。也就是说,沈从文的文学实验不但并非像解放后受到批评的那样,属于孤立荒唐的行为,而且恰恰构成了40年代文学令人惊奇的多样性的重要一部分。

【责任编辑 穆海亮】

津守阳,日本神户市外国语大学中国学科副教授,主要研究方向为中国现代文学。

* 此文原题为《〈におい〉の追跡者から〈音乐冰水〉の信者へ――沈文〈七色魘〉集の彷徨と葛藤》,载于《中国研究月報》Vol.67,No.12,2013年12月号,由于篇幅有限,翻译时进行了部分删减。本论文由JSPS科研费25870629资助,是在爱知大学举办的 “大分裂时代的叙事——大陆·台湾·香港·马来半岛”国际研讨会(2013年8月)上宣读的论文基础上修订而成。报告时,承蒙在场的诸位教授提出各种宝贵意见,在此深表感谢。