外出务工对农村男女性别观念的影响

2016-12-27许琪

许琪

(南京大学 社会学院,江苏 南京 210023)

外出务工对农村男女性别观念的影响

许琪

(南京大学 社会学院,江苏 南京 210023)

城乡人口流动;性别观念;性别差异

文章使用2010年第三期中国妇女社会地位调查数据探讨了外出务工经历对农村男女性别观念的影响。研究发现,外出务工有助于削弱农村人对姓氏继承和性别分工的传统观念,但并未动摇财产继承这一最核心的父系家庭制度,而且外出务工对姓氏继承观念和性别分工观念的影响在女性样本中表现得更加明显。研究认为,进城务工对农村人传统性别观念的削弱作用表现出由表及里、逐层推进的特点;作为传统性别观念的既得利益者,农村男性的传统性别观念很难发生与女性同等程度的转变。

一、研究问题

自1978年改革开放以来,中国工业化和城市化的快速发展吸引了成千上万的农村劳动力背井离乡、涌入城市寻求工作和发展的机会,农村向城市大规模的人口流动已成为中国经济发展过程中最为重要的人口现象之一。统计数据显示,2014年全国农民工总量已达2.74亿①中华人民共和国国家统计局:《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2015年2月26日发布,2015年12月30日查阅。网址:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150226_685799.html。;而在规模庞大的农民工群体中,又以年龄在18-35岁的青年人居多[1](PP57-60)。大量的农村青年流入城市一方面为中国经济的持续增长做出了不可磨灭的贡献;而另一方面,外出务工的经历也在潜移默化中重塑着他们对婚姻和家庭的观念,并且深刻影响着他们的恋爱、婚姻和生育行为[2](PP39-51)。

本文着重探讨外出务工经历对农村男女性别观念的影响。性别观念(全称为性别角色观念)是人们对与性别相关的社会规范和社会角色分工的态度与看法,也是反映一个社会性别平等程度的重要指标之一[3](PP116-129)[4](PP33-43)。在既有研究中,国内外学者已对中国人性别观念的现状、变迁趋势及其影响因素进行了很多深入的分析[5](PP87-93)[6](PP29-36)。特别地,很多研究发现,城乡居民对性别平等的认知存在非常明显的差异,农村人的性别观念在很多方面都表现得比城市人更加传统[7](PP104-114)[8](PP28-36)。例如,农村人比城市人更愿意接受“男主外,女主内”的传统性别分工,更可能支持儿子和女儿在养老、财产继承等方面的不平等地位,同时也更可能在子女养育过程中表现出更加明显的男孩偏好[9](PP166-192)。但是,随着农村进城务工人员的迅速增加,城乡之间的社会区隔正逐渐被打破,农村人原本传统的性别观念也可能因为进城务工这一事件的发生而发生转变。

生命历程理论认为,人在一生中会经历许多重要的事件,如上学、参军、就业、结婚,等等,某个重要的事件一旦发生,就会在人生轨迹中形成转折点,并对后续事件产生持续的影响[10](PP105-126)。对农民而言,进城务工无疑是一个非常重要的生命事件。从封闭的农村进入相对开放的城市,从传统的农业生产进入现代化的工厂工作,外出务工的经历不仅彻底改变了农村青年赖以生存的生产方式,而且使他们别无选择地被卷入、裹挟到城市这样一个陌生的生活空间当中。艾利克斯·英克尔斯(AlexInkeles)曾经指出,城市的生活经历会通过大众传媒、学校教育和工厂经历等途径对人的观念和行为的现代性产生直接影响[11](PP1-25)。从这一观点来看,流动过程本身也是一个再社会化的过程,也即走出传统的农村社会、学习并接纳现代都市文明的价值观念和生活方式的过程。所以从现代化理论出发,我们可以推论进城务工经历有助于实现农民的性别观念由传统向现代的转变。

但是,从经验研究看,现代化理论所预言的现代化过程中人的观念和行为的现代化并非总是能在现实世界中得以实现[12](PP199-222)。因为传统的力量并非理论家所想象的那样软弱无力、一击即溃,传统观念虽然会在现代化的背景下做出某些调整和妥协,但也会在现代化过程中寻求自身延续和发展的空间[13](PP151-165)。特别是在中国这样一个有着悠久父权制家庭传统的国家,传统的性别观念对农村人的影响是根深蒂固的,进城务工是否会影响农民传统的性别观念以及在多大程度上会影响他们的性别观念仍是一个值得探讨的问题。具体来说,本文试图从以下三个方面深入研究这一问题。

首先,从理论上看,性别观念是一个包含多个维度的概念。中国传统的性别观念一方面表现在以“传男不传女”为主要特征的纵向的父子关系上,另一方面表现在以“男主外,女主内”为主要特征的横向的夫妻关系上。在纵向的单系继承观念内部,又可进一步细分为关于姓氏继承的观念和财产继承的观念两个子维度。在中国传统文化中,纵向的父子关系占据核心位置,横向的夫妻关系则属于从属地位,所以相对而言“传男不传女”的单系继承观念可能在性别观念体系中占据更加核心的位置,所以也更加难以被撼动。另外,姓氏继承观念和财产继承观念两个维度的相对重要性也不一样,前者仅是一种文化上的表征,而后者则涉及经济利益,所以相对而言,关于财产继承的观念可能是性别观念体系中最核心的部分,所以也是最难改变的部分。由此可见,结合性别观念的各个维度进行综合分析,可以更加清晰地认识到进城务工对农民传统性别观念影响的深度、力度和广度。

其次,外出务工本身也是一个内涵非常丰富的概念。除了是否外出务工之外,务工者外出时的年龄、流动距离以及是否返乡都对性别观念变迁具有不同程度的影响。第一,就外出时的年龄来看,务工者外出时的年龄越小,价值观念的可塑性越强,所以相对年龄较大才进城的农民而言,年龄较小就进城打工的农民的传统性别观念更可能发生较大程度的变化。第二,务工者的流动距离也对性别观念具有重要影响。如果说流动意味着从农村相对保守的生活场域中解脱出来,那么距离老家越远,这种脱域的效果就越明显,所以我们认为较远距离的流动更有利于农民的性别观念从传统向现代发生转变。第三,返乡对进城农民性别观念的影响也不容忽视。虽然一般而言,城市的生活经历有助于进城农民性别平等观念的形成,但在重返农村之后,他们的性别观念则很有可能向传统回归。既然如此,那么返乡的农民工在多大程度上会继续坚持他们在城市习得的观念就是一个非常值得探讨的问题。

最后,前文一般性地论述了外出务工对进城农民性别观念的影响,但分性别来看,这种影响对男性务工者和女性务工者很可能是不同的。理性选择理论认为,人们是支持传统还是现代的性别观念与个体的切身利益密切相关[3](PP116-129)。只有能从支持性别平等的观念中获得好处时,个体才会选择放弃传统的性别观念,支持两性平等[14](PP39-57)。由于女性会从两性平等的观念变革中获益,而男性则会在这一过程中受损,所以从这一理论视角来看,城市相对平等的性别观念更可能得到女性务工者的欢迎,所以在进城以后,她们的传统性别观念较容易且较可能发生更为持久而彻底的转变;而作为传统性别观念的既得利益者,男性务工者则很难发生类似的转变。

综合上述分析,本文提出以下3个研究假设:

假设1:外出务工有助于改变农村男女传统的性别观念,但相对而言,有关夫妻之间性别分工的传统观念最可能发生变化,而“传男不传女”的财产继承观念最难发生变迁。

假设2:外出务工对性别观念的影响会因务工者流动特征的不同而不同。具体来说,第一次外出务工时的年龄越小、流动距离越远,性别观念的变迁越彻底;而返乡则可能导致传统性别观念的回归。

假设3:外出务工经历对女性务工者性别观念的影响较大,而对男性的影响较小。

在下文,我们将通过严谨的数据分析对这3个假设进行检验。

二、数据和变量

1.数据来源

本文使用的是2010年第三期中国妇女社会地位调查数据。该调查是全国妇联和国家统计局继1990年、2000年第一、第二期中国妇女社会地位调查后组织的又一次全国规模的调查。调查采用了按地区发展水平分层的、三阶段不等概率(PPS)抽样方法,样本覆盖了除港、澳、台以外的中国大陆31个省、市、自治区的人口[15](PP5-15)。

第三期中国妇女社会地位调查的目标群体是居住在家庭户内的年龄在18至64周岁之间的中国公民。在设计时,本次调查除了在全国层面进行随机抽样之外,还对有进城务工经历的农村人口进行了专项调查。专项调查的样本一部分来自全国调查中符合条件的人员,另一部分来自对农民工群体进行的补充调查。分析时,我们将全国随机样本和流动人口样本合并在了一起,并剔除了其中有重复的部分,在去除缺失值以后,分析时实际使用的样本量为28467人。在这28467人中,10851人拥有城市户口,占总样本量的38.1%;17616人拥有农村户口,占总样本量的61.9%。在拥有农村户口的样本中,从未外出的有11097人,占农村样本的63.0%;曾经外出的有6519人,占农村样本的37.0%。

2.性别观念的测量

第三期中国妇女社会地位调查询问了受访者在以下3个方面的性别观念:

第一,姓氏继承。问题为:“我国法律规定,孩子可随父姓也可随母姓,如果让您的孩子随母姓,您是否愿意?”选项有3个,分别为:不愿意、愿意和无所谓。在分析时,我们将不愿意赋值为0,愿意和无所谓赋值为1。

第二,财产继承。问题为:“如果儿女都尽到了赡养义务,您认为他们应怎样继承父母的财产?”选项有5个,分别为:平等继承、儿子比女儿多些、女儿比儿子多些、女儿最好不要和女儿不应该要。分析时将平等继承和女儿比儿子多些赋值为1,其余赋值为0。

第三,性别分工。问卷询问了受访者在以下3个方面对性别角色分工的看法:1.男人应该以社会为主,女人应该以家庭为主;2.挣钱养家主要是男人的事情;3.丈夫的发展比妻子的发展更重要。选项有4个,分别为:非常同意、比较同意、不太同意和很不同意。分析时,对这4个选项分别赋值为1分、2分、3分和4分,且以这3个指标加总后的总得分作为受访者性别角色分工观念的测量,得分越高表示受访者的性别角色观念越开放,反之则越传统。

3.流动特征的测量

除了分城乡和是否外出务工比较不同人群性别观念的差异之外,本文还研究了务工者第一次外出时的年龄、流动距离和是否返乡这3个流动特征对性别观念的影响。表1分性别描述了农村外出务工人员的上述特征。总体来看,务工者第一次外出务工时的平均年龄为26.4岁,跨省流动的比例为67.4%,已经返乡的比例为52.0%。分性别来看,女性第一次外出务工的平均年龄小于男性,而男性选择远距离跨省流动和已返乡的比例均高于女性。

表1 农村外出务工人员的流动特征

4.控制变量

除了上文描述的与流动相关的自变量之外,在模型分析时,本文还控制了受访者的性别、年龄、教育程度、职业、个人收入、父母的教育程度和职业类型。分城乡和流动状况对这些变量的描述性统计结果如表2所示。

表2 样本的个人特征和家庭背景特征

受教育程度(%)当前/最终职业(%)个人收入(千元)父亲受教育程度(%)母亲受教育程度(%)父亲职业(%)母亲职业(%)文盲小学初中高中/职高大专及以上各类负责人专业技术人员办事人员商业服务业人员农业生产人员生产运输工人从未工作均值标准差文盲小学初中高中及以上文盲小学初中高中及以上各类负责人专业技术人员办事人员商业服务业人员农业生产人员生产运输工人从未工作各类负责人专业技术人员办事人员商业服务业人员农业生产人员生产运输工人从未工作样本量(人) 13.2 30.4 41.8 12.9 1.9 1.3 2.2 1.5 10.3 67.4 14.8 2.4 11.6 36.0 40.0 39.4 15.8 4.9 61.9 28.8 7.9 1.5 1.1 2.9 1.0 1.9 86.5 4.6 2.1 0.1 0.4 0.1 1.0 79.2 1.1 18.2 11097 4.5 22.6 51.2 17.2 4.5 2.5 3.2 2.8 31.2 27.3 32.3 0.7 19.2 106.5 25.5 41.7 23.8 9.1 46.7 36.9 13.6 2.8 2.0 3.1 1.3 3.9 78.6 8.9 2.2 0.3 0.6 0.2 2.9 77.2 2.4 16.4 6519 1.4 6.6 28.4 33.0 30.6 5.3 18.3 14.2 27.5 3.0 25.7 6.0 25.0 64.2 16.1 35.2 25.5 23.1 34.9 32.2 18.8 14.1 6.8 10.6 9.1 12.1 30.9 26.6 4.1 1.2 7.7 3.0 9.5 29.6 15.4 33.7 10851 6.7 19.5 38.8 21.5 13.4 3.1 8.6 6.7 21.7 33.7 23.0 3.4 18.5 68.6 27.6 38.3 21.3 12.8 48.2 31.9 13.3 6.6 3.4 5.9 4.1 6.2 63.5 14.0 2.9 0.5 3.2 1.2 4.7 59.8 6.8 23.7 28467

从表2可以发现,受访者的社会经济特征和家庭背景特征在城乡之间以及在流动与未流动的农村样本之间均存在非常明显的差异。总体来看,城市人的受教育程度、职业地位、收入和家庭背景都明显好于农村人;在农村样本中,曾经外出务工的样本的教育程度、职业地位和个人收入都明显更高,而且他们的家庭背景也明显更好。这些结果充分说明,农民在决定是否流动时具有高度的选择性,家庭背景较好和受教育程度较高的农民更可能发生流动。而且,流动本身也对务工者的职业和收入产生了显著影响,这导致在有务工经历的农村样本中当前职业为农民的比例大幅下降,而从事各类非农职业的比例则都有不同程度的增加。除此之外,从表2还可以发现,与从未外出务工的农村样本相比,曾经外出务工的农村样本的平均年龄较小,未婚的比例较高。从以往的研究结果看,年轻人、未婚者、社会经济地位较高和家庭背景较好的人的性别观念通常较为开放[4](PP33-43)[5](PP87-93)。所以,农村中最可能选择进城务工的人很有可能恰好也是性别观念较为开放的人;而且,城乡之间婚姻观念上的差异在一定程度上也可能是由于他们的教育、职业和家庭背景不同造成的,所以下文在模型分析时,我们都对样本的个人特征和家庭背景特征进行了统计控制。

三、分析结果

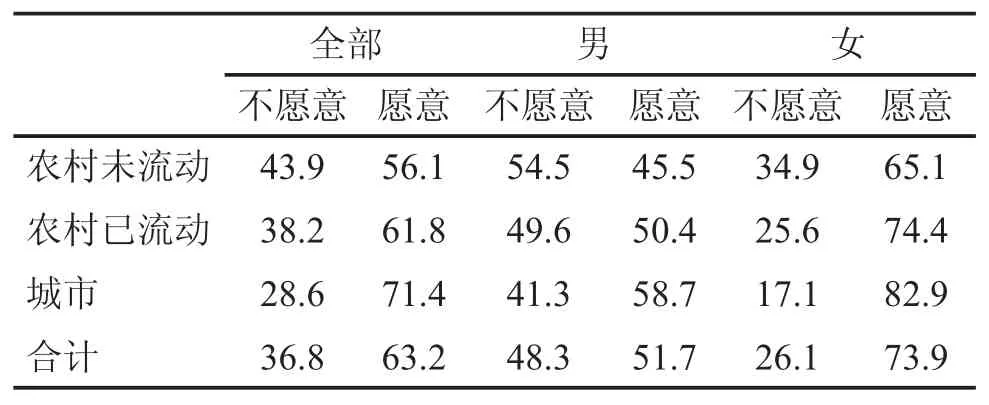

表3分性别描述了不同人群对是否愿意子女随母姓的看法。首先就全部样本来看,城市人在随母姓方面明显比农村人表现得更加宽容。在城市,表示不愿意的百分比为28.6%,而在从未流动的农村人中,表示不愿意的百分比为43.9%。另一方面,在已流动的农村人中明确表示不愿意子女随母姓的百分比为38.2%,它虽然比城市人高近10个百分点,但是却要比从未流动的农村人低5.7个百分点,所以流动确实在一定程度上改变了农村人对随母姓的看法。分性别来看,无论在哪个群体,女性表示愿意子女随母姓的百分比都高于男性,而且外出务工经历对男性和女性的随母姓观念都产生了非常显著的影响。在女性样本中,愿意子女随母性的已流动与未流动群体之间相差9.3个百分点;而在男性样本中,已流动与未流动之间相差4.9个百分点。所以相比而言,流动对女性的影响更大一些。

表3 随母姓观念的组间差异(%)

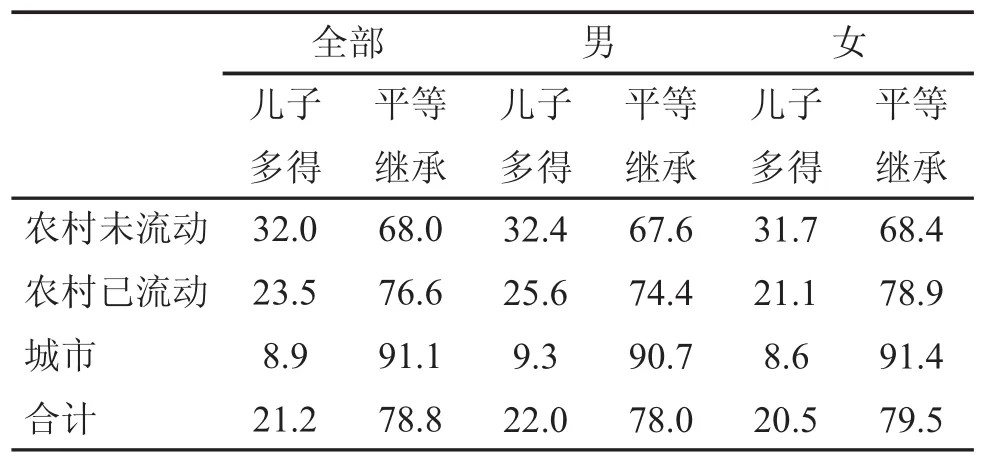

表4分性别描述了不同人群对财产继承方式的看法。比较令人欣喜的一点是,无论在农村还是城市,在儿女都尽到赡养责任的前提下,表示儿女应该平等继承财产的受访者都占到了大多数,这与过去传男不传女的单系继承制度相比无疑是一个巨大的进步。不过城乡之间依然存在非常明显的差异,城市只有8.9%的受访者坚持认为儿子应该得到更多,而在农村未流动群体中,这一百分比则高达32.0%。不过在农村已流动群体中,该数值已经下降到了23.5%,所以从财产继承的角度看,流动对农村人性别观念的影响也是非常明显的。分性别来看,在女性样本中,认同“平等继承”的已流动与未流动群体之间相差约10个百分点;而在男性样本中,已流动与未流动之间相差约7个百分点。所以与表3对随母姓的研究结论相同,从表4我们也发现外出务工使得农村女性更可能接受儿女平等继承财产的观念。

表4 财产继承观念的组间差异(%)

最后,表5分性别描述了不同人群对夫妻之间性别分工的看法。就全部样本来看,城市人的性别分工观念最开放,从未流动的农村人的性别分工观念则最传统,而已流动的农村人则介于二者之间。所以与我们的理论预期完全相同,农村外出务工人员一方面保留了农村特有的传统观念,另一方面也受到了城市现代价值观念的影响,所以在他们身上既有传统性的一面,也有现代性的一面。分性别来看,曾经外出务工的农村男性比从未外出务工的农村男性的性别分工得分仅高出0.2分;而在女性样本中,二者则相差0.5分。所以与表3和表4的结论相似,从表5也可以发现外出务工对农村女性的影响大于男性。

表5 性别分工观念的组间差异(分)

表3至表5的描述性统计分析充分说明,城乡之间、流动与未流动的农村样本之间在姓氏继承、财产继承和性别分工三个方面的性别观念认知上均存在非常明显的差异,但从方法上看,这种分析还不足以回答进城务工与性别观念转变之间的因果关系问题。因为从表2可以发现,进城务工的农民除了受到城市生活经历的影响之外,他们在性别、年龄、婚姻状况、教育程度、职业类型、个人收入和家庭背景等方面与在农村留守的农民相比也存在非常明显的差异,所以要剥离出外出务工对农村男女性别观念的真实影响,我们就必须对样本的上述个人特征和家庭背景特征进行统计控制。

为了实现这一目标,我们首先使用logistic回归分析了受访者对是否愿意子女随母姓的看法,结果如表6所示。模型1只纳入了是否流动这个最核心的自变量。与之前的描述性分析结果相同,城市人认为子女可以随母姓的优势(odds)显著高于从未流动的农村人,农村已流动人群认为子女可以随母姓的优势也比未流动人群高,但是要比城市人低。

模型2在模型1的基础上进一步控制了受访者的性别、年龄、婚姻状况、教育程度、职业、收入以及父母的受教育程度和职业类型。可以发现,女性、年轻人、未婚者和受教育程度较高的人性别观念较为开放,这与以往研究的结论完全相同。除此之外,在纳入上述控制变量以后,城市的回归系数出现了较大幅度的下降,而且流动对农村人的影响也有所下降。由此可见,农村流动与未流动的人口之间以及城乡之间在上述个人特征和家庭背景特征上的巨大差异确实是导致他们在性别观念认知上存在差异的重要原因。不过,即使在纳入上述控制变量以后,流动与未流动的农村样本之间的差异依然是非常显著的,所以根据模型2可以认为,外出务工经历确实显著改变了农村人对姓氏继承的传统看法。

模型3在模型2的基础上进一步纳入了性别与是否流动的交互项。结果显示,该交互项显著为正,这意味着城乡差异在女性样本中表现得更加明显,而且外出务工使农村女性的随母姓观念经历了比男性务工者更大程度的转变。所以,与理性选择理论的预期完全相同,模型3充分说明农村女性比男性更可能接受城市相对平等的性别观念。

最后,为了进一步研究流动特征对流动人口随母姓观念的影响,模型4对所有有外出务工经历的流动人口进行了专门分析。研究发现,流动距离和第一次外出务工时的年龄对流动人口的随母姓观念具有显著影响。具体来说,流动距离越远,性别观念越开放;外出流动时的年龄越小,性别观念越开放。从理论上看,远距离的流动可以使流动者摆脱自己所生长的家庭和社区的束缚,可以给他们提供更大的自由发展的空间,所以流动距离越远对价值观念的影响也越大。初次流动时的年龄一方面反映了受访者在传统农村社区的居住时间,另一方面也反映了受访者在初次流动时价值观念的成熟程度,所以流动者的年龄越小,价值观念发生改变的难度也越小。不过,在模型4中,是否返乡对农民工随母姓观念的影响并不显著。这说明流动这一事件对流动者随母姓观念的影响不会因为事件的终结而结束,它的影响是持续存在的。由此可见,外出务工对农民随母姓观念的影响是非常深刻的,它不会因为务工者返回家乡而有明显的削弱。

模型5、模型6、模型7、模型8汇报了对财产是否应由儿女平等继承这个问题进行logistic回归得到的结果。与之前相同,模型5只纳入了是否流动这个最核心的自变量。分析结果显示,农村未流动、农村已流动和城市人之间对财产的继承方式有显著不同的看法,城市人的观念最开放,从未流动的农村人最保守,而已流动的农村人则介于二者之间。

表6 是否愿意随母姓和财产是否平等继承的Logistic回归结果

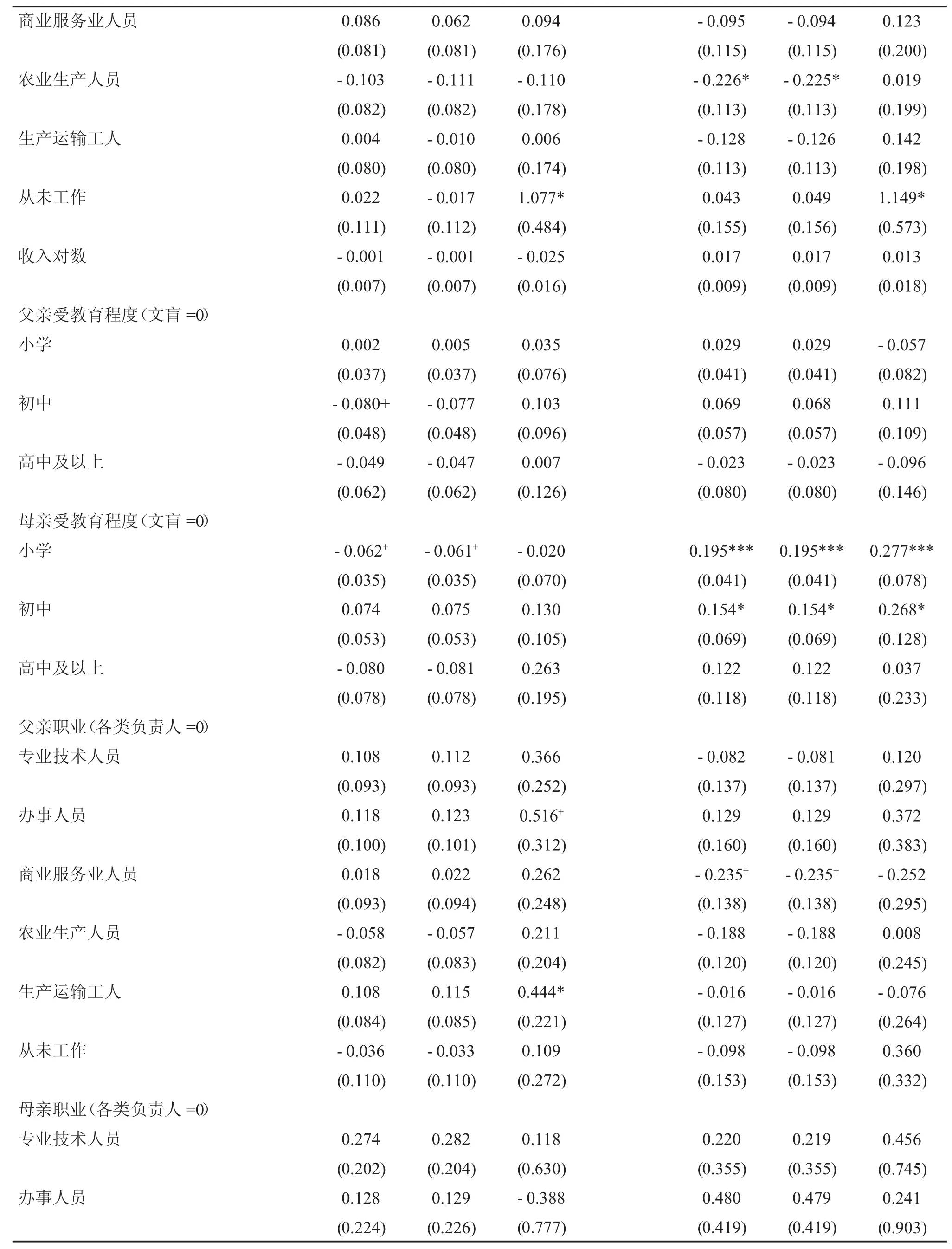

商业服务业人员农业生产人员生产运输工人从未工作收入对数0.086 (0.081) -0.103 (0.082) 0.004 (0.080) 0.022 (0.111) -0.001 (0.007) 0.062 (0.081) -0.111 (0.082) -0.010 (0.080) -0.017 (0.112) -0.001 (0.007) 0.094 (0.176) -0.110 (0.178) 0.006 (0.174) 1.077* (0.484) -0.025 (0.016) -0.095 (0.115) -0.226* (0.113) -0.128 (0.113) 0.043 (0.155) 0.017 (0.009) -0.094 (0.115) -0.225* (0.113) -0.126 (0.113) 0.049 (0.156) 0.017 (0.009) 0.123 (0.200) 0.019 (0.199) 0.142 (0.198) 1.149* (0.573) 0.013 (0.018)父亲受教育程度(文盲=0)小学初中高中及以上0.002 (0.037) -0.080+ (0.048) -0.049 (0.062) 0.005 (0.037) -0.077 (0.048) -0.047 (0.062) 0.035 (0.076) 0.103 (0.096) 0.007 (0.126) 0.029 (0.041) 0.069 (0.057) -0.023 (0.080) 0.029 (0.041) 0.068 (0.057) -0.023 (0.080) -0.057 (0.082) 0.111 (0.109) -0.096 (0.146)母亲受教育程度(文盲=0)小学初中高中及以上-0.062+(0.035) 0.074 (0.053) -0.080 (0.078) -0.061+(0.035) 0.075 (0.053) -0.081 (0.078) -0.020 (0.070) 0.130 (0.105) 0.263 (0.195) 0.195*** (0.041) 0.154* (0.069) 0.122 (0.118) 0.195*** (0.041) 0.154* (0.069) 0.122 (0.118) 0.277*** (0.078) 0.268* (0.128) 0.037 (0.233)父亲职业(各类负责人=0)专业技术人员办事人员商业服务业人员农业生产人员生产运输工人从未工作0.108 (0.093) 0.118 (0.100) 0.018 (0.093) -0.058 (0.082) 0.108 (0.084) -0.036 (0.110) 0.112 (0.093) 0.123 (0.101) 0.022 (0.094) -0.057 (0.083) 0.115 (0.085) -0.033 (0.110) 0.366 (0.252) 0.516+(0.312) 0.262 (0.248) 0.211 (0.204) 0.444* (0.221) 0.109 (0.272) -0.082 (0.137) 0.129 (0.160) -0.235+(0.138) -0.188 (0.120) -0.016 (0.127) -0.098 (0.153) -0.081 (0.137) 0.129 (0.160) -0.235+(0.138) -0.188 (0.120) -0.016 (0.127) -0.098 (0.153) 0.120 (0.297) 0.372 (0.383) -0.252 (0.295) 0.008 (0.245) -0.076 (0.264) 0.360 (0.332)母亲职业(各类负责人=0)专业技术人员办事人员0.274 (0.202) 0.128 (0.224) 0.282 (0.204) 0.129 (0.226) 0.118 (0.630) -0.388 (0.777) 0.220 (0.355) 0.480 (0.419) 0.219 (0.355) 0.479 (0.419) 0.456 (0.745) 0.241 (0.903)

注:+p<0.10*p<0.05**p<0.01***p<0.001。

模型6在模型5的基础上进一步纳入了受访者的个人特征和家庭背景等控制变量。可以发现,在纳入控制变量以后,农村已流动和城市的回归系数都出现了非常明显的下降,而且是否已流动的系数已经变得不再显著。从模型7可以进一步发现,无论对男性样本还是对女性样本,是否流动对财产继承观念的影响都是非常微弱的。由此可见,外出务工经历对农村人财产继承观念的影响并不大,这虽然与现代化理论相悖,但考虑到中国特殊的文化背景,它依然是可以被理解的。金一虹曾经指出,流动作为一种对传统的解构力量确实对农村人的性别观念造成了强烈的冲击,但父权制家庭并非一击即溃、毫无还手之力,在现代化浪潮的冲击下,父权制家庭也在极力寻找自身延续和发展的可能性[13](PP151-165)。从这一观点出发,我们进一步认为外出务工确实明显削弱了父权制家庭在农村的影响力,但这种削弱作用是由表及里、逐层推进的,作为父权制核心的财产继承制度在这一过程中依然得到了保留。所以流动对性别观念的影响不能一概而论,我们需要根据具体问题进行具体分析。

最后,我们在模型8中对有外出经历的农村样本进行了专门分析。与之前的分析结果不同,在模型8中,仅有是否已返乡这一个流动特征对财产继承观念的影响是显著的。与依然在流动的农民工相比,返乡的农民工认为财产应由儿女平等继承的可能性显著较低,而认为儿子应该多得的可能性则显著较高。笔者认为,主要由儿子继承财产可能仍是当前中国农村普遍实行的一种财产继承制度,所以在返乡之后,农民工也会认同于当地的文化风俗,认为儿子应该获得更多的财产。

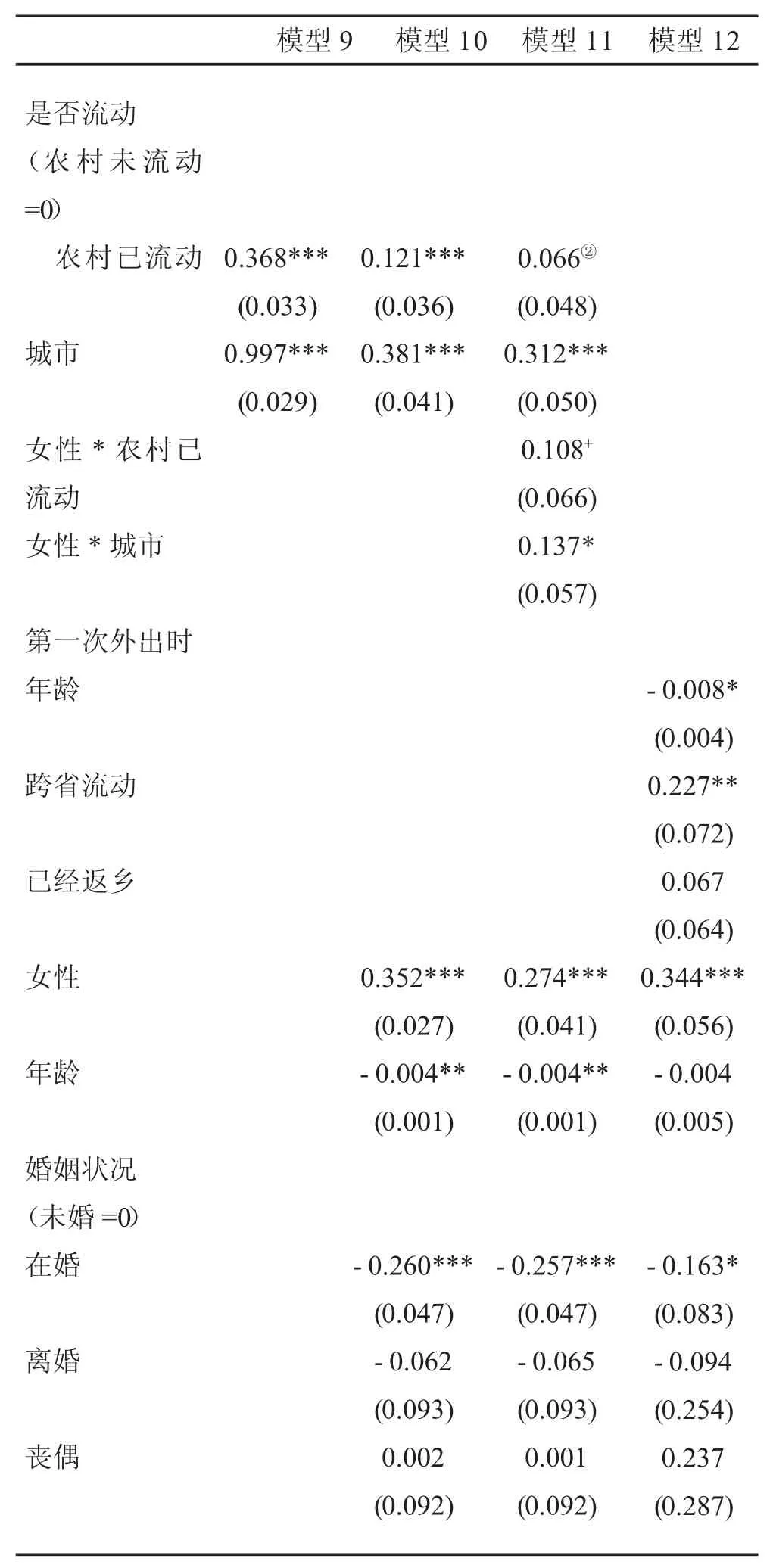

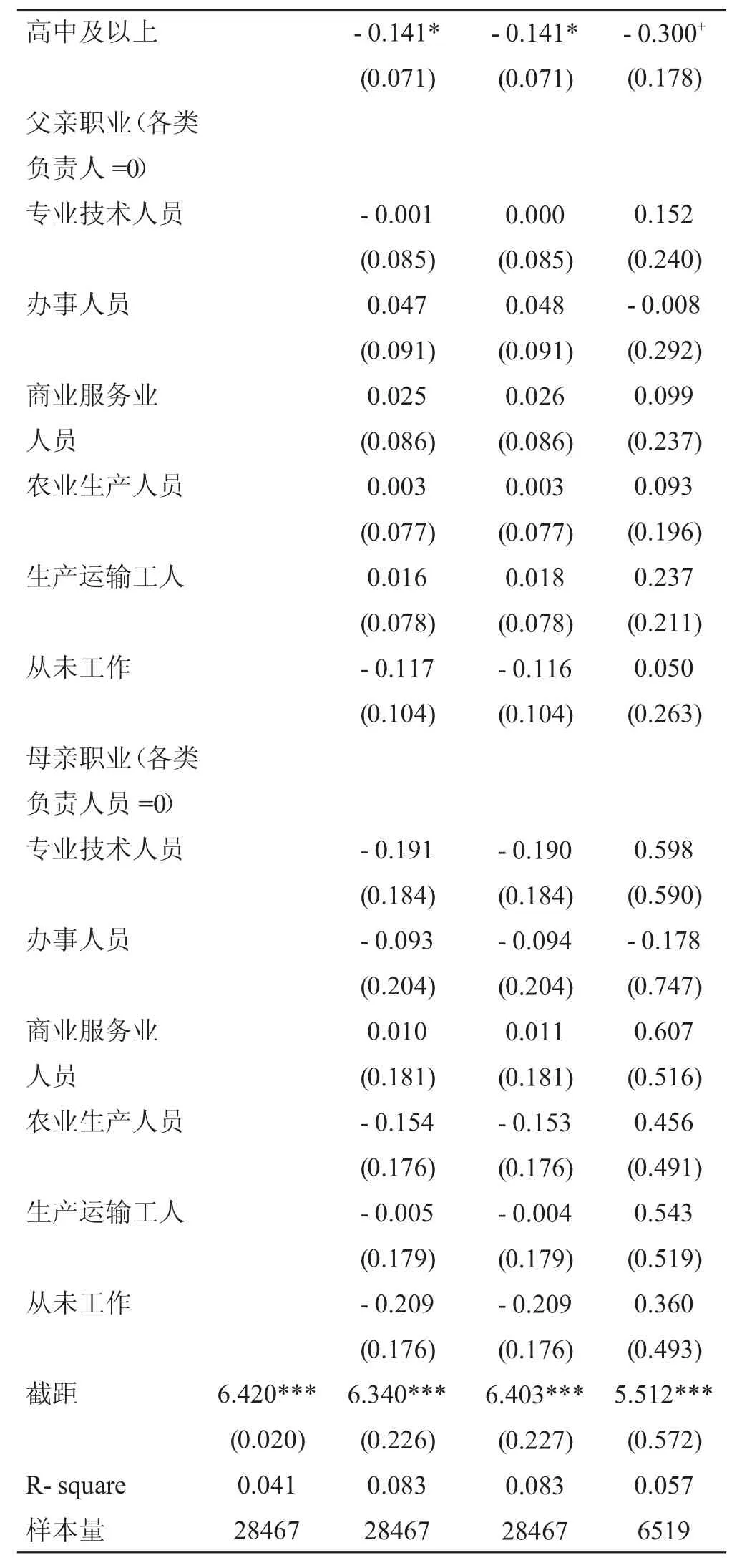

表7对受访者的性别分工观念得分进行了多元线性回归。与之前的分析策略相同,模型9只纳入了是否流动这个核心自变量。结果显示,城市人的性别分工观念得分最高,从未流动的农村人最低,而已流动的农村人则介于二者之间,这与上文的描述性统计结果完全一致。不过从模型10可以发现,当我们往模型中加入控制变量以后,农村已流动和城市的回归系数都发生了非常明显的下降。所以与之前的分析结论相同,城市人、从未流动的农村人和已流动的农村人在性别分工观念上的差异在一定程度上是由他们的个人特征和家庭背景的特征不同造成的。不过即使在纳入控制变量以后,农村已流动和城市的回归系数依然非常显著,所以城乡差异以及外出务工对农村人性别分工观念的影响仍是真实存在的。

为了探究外出务工对农村男女性别分工观念的不同影响,我们在模型10的基础上继续纳入了性别与是否流动的交互项。结果显示,该交互项显著为正(女性*农村已流动的系数边际显著),所以与之前对随母姓的研究结论相同,从模型11也可以发现,外出务工对农村女性的性别分工观念产生了更大的影响。

最后,在模型12中,我们进一步对有外出务工经历的农村样本进行了专门分析。结果显示,远距离流动对外出务工者的性别分工观念有更大的影响,而且务工者第一次外出时的年龄越小,越可能认同性别平等的分工模式,而是否已返乡对性别分工观念的影响很小且不显著。这与之前对随母姓的研究结论完全相同,而与对财产继承的分析结果相反。

表7 对性别分工观念得分的OLS结果

②模型11中加入交互项以后,“农村已流动”的主效应不再显著,但这个系数与模型10中对应的系数并不可比。在加入交互项以后,主效应的意义是与之交互的那个变量等于0时,主效应的大小,而没有加入交互项时则没有这个限制。

注:+p<0.10*p<0.05**p<0.01***p<0.001。

四、结论与讨论

本文使用2010年第三期中国妇女社会地位调查数据探讨了外出务工对农村男女性别观念的影响,得到了以下3个主要的研究结论:

首先,外出务工有助于削弱农村人对姓氏继承和性别分工的传统观念,但并未动摇财产继承这一最核心的父系家庭制度。研究发现,在控制受访者的个人特征、社会经济特征和家庭背景特征以后,外出务工仅对姓氏继承和性别分工两个维度的性别观念具有显著影响,而对财产继承观念的影响已不再显著。由此可见,城乡之间大规模的人口流动确实有助于改变农村人对性别观念的传统认知,但并未彻底颠覆这一传统,特别是在与经济利益密切相关的核心观念上,男性的优势地位依然非常稳固。

其次,分性别的研究发现,虽然外出务工对男性和女性的姓氏继承观念和性别分工观念都具有显著影响,但这种影响在女性样本中表现得更加明显。所以与理性选择理论的预期完全相同,女性是两性平等观念变革的获益者,这导致她们在流动过程中更有动力去学习和接纳城市相对平等的性别观念,所以在进城以后,她们的传统性别观念较容易且较可能发生更为持久而彻底的转变。而男性农民工则有可能从自身利益出发,对城市的现代性别观念产生本能的抵触情绪,这会阻碍他们观念变迁的速度和程度。

最后,务工者第一次外出时的年龄、流动距离和是否已返乡等流动特征也对性别观念具有不同程度的影响。具体来说,务工者第一次外出时的年龄越小、流动距离越远,他们同意子女随母姓的可能性越高,而且越可能接受男女平等的性别分工观念。相比之下,返乡经历却对这两个维度的性别观念没有显著影响。由此可见,外出务工对传宗接代和性别分工两个维度的性别观念的影响是非常持久而稳固的。但对财产继承观念的研究却发现,无论务工者外出时的年龄多大、流动距离多远,他们对财产继承的传统看法都很难发生明显的变化,而且随着务工者返回家乡,他们会变得越发认同财产主要由儿子继承的传统观念。

综合上述3点结论可以发现,本文在开始提出的3个研究假设基本都得到了检验。虽然总体而言,外出务工有助于改变农村人传统的性别观念,但这种改变绝不会一帆风顺,从本文的分析结果看,它至少受到两个方面的阻碍:一方面,传统的父权制家庭观念不会坐以待毙,束手就擒。所以,传统观念的转变和现代观念的渗入过程一定是由表及里、逐层推进的。前文指出,中国人传统的性别观念是一个包含多个维度、多个层次的复杂体系。处于该体系外围的性别分工观念和姓氏继承观念较容易受到进城打工事件的影响,因而也容易发生较为彻底的改变;而处于该体系核心的财产继承观念则难以发生类似的变化。所以,当我们研究外出务工对性别观念的影响时,一定要结合性别观念的多个维度进行全面的分析。另一方面,作为传统性别观念的既得利益者,男性很难放弃传统看法,这导致他们在遭遇男女平等的现代性别观念的冲击时,不仅主观上不愿意接受,甚至会产生本能的抵触情绪。但是,仅有女性认可的男女平等永远都称不上是真正的平等。所以,如何使农村男性摆脱传统观念的束缚并接受男女平等的现代观念是在进一步推进农村性别观念变迁时需要解决的重要课题。

[1]风笑天.农村外出打工青年的婚姻与家庭:一个值得重视的研究领域[J].人口研究,2006,(1).

[2]许琪.外出务工对农村男女初婚年龄的影响[J].人口与经济,2015,(4).

[3]刘爱玉,佟新.性别观念现状及其影响因素——基于第三期全国妇女地位调查[J].中国社会科学,2014,(2).

[4]许琪.中国人性别观念的变迁趋势、来源和异质性——以“男主外,女主内”和“干得好不如嫁得好”两个指标为例[J].妇女研究论丛,2016,(3).

[5]许晓茵,陈琳,李珍珍.性别平等认知及其影响因素的研究评述[J].妇女研究论丛,2010,(3).

[6]贾云竹,马冬玲.性别观念变迁的多视角考量:以“男主外,女主内”为例[J].妇女研究论丛,2015,(3).

[7]顾辉.国家、市场与传统社会性别观念回潮[J].学术界,2013,(6).

[8]杨菊华,李红娟,朱格.近20年中国人性别观念的变动趋势与特点分析[J].妇女研究论丛,2014,(6).

[9]於嘉.性别观念、现代化与女性的家务劳动时间[J].社会,2014,(2).

[10]曾迪洋.生命历程理论视角下劳动力迁移对初婚年龄的影响[J].社会,2014,(5).

[11][美]英克尔斯著,顾昕译.从传统人到现代人[M].北京:中国人民大学出版社,1992.

[12]唐灿.家庭现代化理论及其发展的回顾与评述[J].社会学研究,2010,(3).

[13]金一虹.流动的父权:流动农民家庭的变迁[J].中国社会科学,2010,(4).

[14]Mason K.O.,Lu Y..Attitudes toward Women's Familial Roles:Changes in the United States,1977-1985[J].Gender and Society,1988, 2(1).

[15]第三期中国妇女社会地位调查课题组.第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告[J].妇女研究论丛,2011,(6).

责任编辑:玉静

Migration and Its impact on Rural Migrants'Attitudes towards Gender Roles

XU Qi

(School of Social and Behavioral Sciences,Nanjing University,Nanjing 210023,Jiangsu Province,China)

rural-to-urban migration;gender-role attitude;gender differences

Based on the third National Survey on the Status of Chinese Women in 2010 this paper examines the impacts of migration on the gender-role attitude of rural migrants.The findings show that rural-to-urban migration significantly affected rural migrants'traditional attitudes towards continuity of family name and gender-based labor division,but there was little impact on the core beliefs of the patriarchal family system,namely the attitudes towards inheritance of family property.In addition,the impact of migration on the attitudes towards continuity of family name and the attitudes towards gender-based labor division is more significant for women than for men.To summarize,the weakening effect of rural-to-urban migration on migrants'traditional gender-role attitude is gradual and is becoming more widespread.As men benefit more from the traditional gender roles,they have more difficulties in changing their attitudes than women.

C923

A

1004-2563(2016)06-0054-12

许琪(1987-),男,南京大学社会学院助理研究员。研究方向:婚姻和家庭、人口社会学。