乐器学和乐器志

2016-12-26曼特尔·胡德周晋民

曼特尔·胡德 周晋民

摘要:胡德在他的《民族音乐学者》一书中所提出的“乐器学”和“乐器志”这一对概念。把对乐器的研究hkHombostel-Sachs乐器分类系统的基础上进一步发展为两个明确有别然而相辅相成的学科分支,为对乐器的研究提供了有指导意义的具体研究方式。

关键词:曼特尔·胡德;民族音乐学者;乐器学;乐器志

对于乐器的研究能够为民族音乐学者提供极其重要的信息。让我们来考虑一个根本的问题以及由它所引发的第二个问题:“一件乐器所代表的是什么样的独特的信息”?“什么是最切窦可行的方式来把这样的信息展现在世人面前”?

乐器作为一种独特的信息来源

虽说这一术语在《哈佛音乐辞典》中没有列出,“乐器学”(Organology)一词在民族音乐学者的口授传统中早已被广泛使用。Organology这一词在运用于音乐当中的时候。往往会被局限于对乐器的描述,比如构体特征,音响性质,以及发展史等。我建议恢复使用一个着重于描述性的更准确的术语,那就是,“乐器志”(Organography),其定义在《韦氏字典》(完整版)中被列为是:“1.对乐器的描述”。

乐器学——有关乐器的科学一应该不仅仅包括乐器的描述及其发展史,而且还应包括同等重要但往往被忽视了的有关乐器的“科学”的部分,例如,乐器的某种特别的演奏方法,在音乐中的功能,与构造有别的乐器上的装饰,以及其它的有关其社会和文化方面的考虑。

乐器志

乐器分类方面的主要体系。在音乐文化当中,只有中国、印度和西欧发展出成为体系的乐器分类方式。古代中国的分类方式是基于八种构成材料:金、石、土、革、丝、木、匏、竹。在公元前1世纪印度的《戏艺手册》(Natyashastra)中所描述的印度乐器分类共有四类:1.钹、锣、钟类,2.鼓类,3.弦乐类,4.管乐类。到了1880年,布鲁塞尔音乐学院乐器收藏馆的馆长马伊雍(Victor Mahillon)初创了一种乐器的分类系统,这一系统又于1914年被萨克斯(Curt Sachs)和宏波斯托(Erich vonHornbostel)进一步改善和扩展。这种四组的欧洲分类系统类似于印度的分类体系:

乐体类(Idiophones)

典型的震动发音决定于乐器本身制作材料的性质,无任何具张力的部件材料(例子包括钹、锣、钟、木鱼、响板等)。

革膜类(Membranophones)

典型的震动发音来自于有张力的革、膜震动(例如鼓等)。

弦乐类(Chordophones)

典型的震动发音源于有张力的琴弦(例如鲁特、里拉、齐特琴、竖琴等)。

气柱类(Aerophones)

典型的震动发音来自于空气柱(例如长笛、小号、黑管、双簧管等)。

在一些西方音乐的演奏家当中,三组分类被广泛使用:打击乐、弦乐、管乐,其中管乐有时又再进一步被分为木管和铜管。这当中的第一类(不同于其它两类)的区分是根据其演奏方式,包含有多种多样的乐器例如锣、鼓、以及钢琴等——这些在萨克斯一宏波斯托分类体系中占了前三类的混合体。不过,现在没有几个学者还会坚持用这种过时的分类术语。虽说萨克斯一宏波斯托的体系获得了广泛的支持和认可,但也不无合理的批评者。孔斯特就曾提醒过有关这一体系的下列弱点:

这四组……当中的每一组很自然地都被再进一步细分。然而,这种再细分的过程却引进了在主项分组中不存在的划分标准不一的问题。乐体类乐器的分类和排序是根据演奏方法;革膜类乐器在第一项也是根据演奏方法,但往下的分法却是按照形状;弦乐类先是下分为两组,一组简单类,一组复合类,然后再往下细分的时候却又是根据形状;在气柱类当中,我们会先见到有关“自由”气柱乐器和常说的管乐器的区分,然后在后一类当中却又再根据吹奏的分法进一步细分。在这种低层细分的过程中,一统性的标准却又不见存在。宏波斯托和萨克斯当然想要保持一致的标准,在他们的《序言》中确实曾经写道:……“由于我们有目的地避免将各种各样不同种类的乐器组强加于某种单一的分类原则标准之下——恰恰相反,我们具体的低层细分是为了适应有关乐器组典型的特性——有些同一分支下的低层组在我们的体系中并不能协调呼应”。

在回顾了其它分类体系之后,同时也有感于对萨克斯一宏波斯托体系的类似的批评,孔斯特最后总结道:“我觉得最好的选择还是坚持马伊雍的体系,因为它已经被宏巴斯托和萨克斯所完善。我自己的体验是,只有在极其罕见的情况下这一体系的缺点才会对研究者造成阻碍”。

如果民族音乐学的学生能够弄懂孔斯特在他的调查材料中所介绍的那几种体系,他就会更加珍惜前人对乐器分类方面所作的努力以及曾经面临过的困难。或许正是像萨克斯和宏巴斯托所指出的那样,低层细分的分支标准缺乏统一性这一点可能并不重要。但从另一方面来说也是很有可能—那就是,试图改善这一体系或者是由其衍生出不同并且更好的分类系统的各种努力,将会为我们提供振奋人心的挑战。

与其对已经建立的体系或其批评者提出再进一步的批评,我想,在此倒不如介绍一些能把我们带到超越于一般描述性分类方式的有关方面的考虑。在这里一开始我就得承认,这些考虑可能会加重问题的复杂化。但如果我们后代的学生能够掌握更好的解决问题的办法,那么,这些未来的研究者应该装备着所有来自当今学者的工作所得出的有关经验。

让我们再来重复本文开始所提出的问题:“一件乐器所代表的是什么样的独特的信息”?“什么是最切实可行的方式来把这样的信息展现在世人面前”?

构体描述作为一种例证,我们或许要用“G-S线”从其一端到另一端来考察第一个问题的要求。早些时候,我们举了一些例子来说明有关“拉班解决方式”在对待多簧气柱类乐器的记载方面的问题。为增加一些考虑的变体,让我们来看看革膜类乐器的情况。从所处的家族可以清楚地看出,这些乐器的特性来自于各类击体使张面的皮膜震动而发音。即使这种最基本的信息都有可能在比较研究中为我们提供价值。例如,澳大利亚的土著居民便缺乏这种乐器。他们唯一的“鼓”叫做ubar,是用木棍敲击的一种掏空的木桩,并由此而在乐器分类中被分入“乐体类”(见图1)。在家族分类之后,对鼓类乐器的描述会继续到是否在鼓的一面或是双面张有革膜。或许再往下是有关鼓体的基本形状:桶状、圆柱状、圆锥状、碗状、砂漏状、框状、或是其它什么形状。

在任何乐器的分类系统之下,有关鼓的形状在“G-S线”原则下对于乐器的的描述都应该属于最基础最基本的。但即使是在这样一个的概念之下,我们仍会在现有的分类体系中遇到严重的忽略现象。鼓类乐器的外部形状作为一个基本乐器分类的确证,是对其进行描述的一个重要却又简而易别的因素。但一个鼓所产生的声音特性,则依赖于鼓的“内腔”的形状。有关这种内部形状的描述应该是一个非常根本的因素,但现有的体系却没有相应的办法来对其予以满足。比如说,如果我们用萨克斯一宏巴斯托的杜伊数字分类系统来为巴厘的kendang(双面鼓,用于加美兰的Gamelan gong kebyar)来分类。它应该由数字211.25来代表,其中第5个数字表示这一个特指的鼓具有圆锥体的形状——到了这一步,这种分法还算很有道理。但是,这一乐器决定其声音特性的内部的结构,却是呈砂漏状,在分类法为外形的数字标记是211.24(见图2和图3)。从外形来看,加纳的阿散蒂人所用的atumpan鼓是碗状,就像定音鼓(211.1)那样坐立在脚架上。但是这种乐器的脚架却是掏空的,使得乐器的内部结构成为复合式的碗状(211.1)连接到柱状(211.21)@(比较图4和图5)。在这种情况下,如果脚架是实心的,所发出的声音就会大不一样。

作为一种行之有效的乐器分类体系,它必须得能够容纳两种构造的原则:能够用于视觉鉴定的乐器外部形状和能够决定声音特性的乐器内部构造。这两个方面对于乐器的描述、分析,以及比较等研究方法都有着很重要的意义。另外一个在G-S线中接近“G”(广泛包容)端的乐器构造原则,是关于乐器的顶端部和声桶部的接附方法,比如说,用带子绑的、钉的、挂的、粘的等等。具体的带绑、钉入、或轴挂的风格也是对乐器有关描述方面信息的标记。用某种特定的绑法来固定鼓的箍圈也有可能对比较研究有着极其重要的意义,正如图6、7和图8所显示的那样。一个鼓的头端可以是单独的或者是复合的,例如印度南部的mridangarn鼓有三块鼓皮在鼓的左头端,另还有三块鼓皮在鼓的右头端。很重要的一个方面是,这些鼓皮是否有固定的调音,如果有的话,是以什么手工或是装置来进行的调音的——比如说,是通过用石头或是锤子敲打鼓面的边缘或是箍圈,通过滑动的绑带或是挪动绑带上的调音块(图9和图10),或者是用一种机械的支脚以求增加鼓皮的张力(图11),或者是通过对鼓面加湿,加热,或者是加以调音涂料。我们也应当知道鼓的端面所调的音高是固定音高还是有关联的相对音高,如果是相对音高的话,其间是什么关系。举例来说,印度北方的塔布拉(tabla)和巴亚姆(bayam,也有拼作bayan)鼓通常都把音高调到拉格(raga)曲体的sa音(即主音),而恩图班(ntumpan)和阿图班(atumpan)这一对鼓则是通过对鼓面的加湿并通过敲打支撑金属丝或是藤绑带的支轴而将音调成为一种高一低的音程关系,而这种音程关系又因不同成对的乐器而有相距从300音分(一个小三度)至1000音分(一个小七度)等不同的距离关系。这种加固的办法有时还会加上对鼓边的敲击以达到紧固的效果。

这种对于乐器构体的描述,明显地超出了现有的乐器分类体系所能涵盖的内容。它代表了一种对有效的乐器分类法有根本意义的独特的信息,因而应被作为乐器志的一个标准的方法程序。

乐器学

现在,让我们从乐器志的话题转到一个更广泛的考虑,那就是乐器学。

演奏技术

我们应该对于乐器是如何发音的有准确的信息。如果一个鼓是由手或是击棍或是脚后跟来奏响,我们就应该知道是用的哪支手或脚后跟具体干了些什么。(见图12、13、14)我们也应该知道鼓的边桶是不是也被击奏,譬如说在加纳等地的Ewe族人的领队鼓(master drum,图15)风格之中,右手击棍演奏鼓面和边桶。在这种情况下,我们没有必要去追究这件乐器是应该分为革膜类还是乐体类——正如我们没必要去询问是否击奏吉他的琴体会把它弄成一个“弦乐一乐体类”,或者是有关日本的三味线的演奏方法,那就是,用弹片(也叫bachi,掇)拨击琴弦和琴桶上的膜皮是否也把它弄成了一个“弦乐一革膜类”。由它们“典型的发音特征”可以看出,这些乐器的分类族别应该还是很清楚的。

演奏方法的信息应该包括演奏者与乐器之间的关系。这件乐器是否放在乐器架上,横放还是竖放,是否有一定角度,在演奏者两腿之间、膝盖之上、手膀之下、肩膀之上、斜跨在身、在一手之中、环绕成圈、置放于马背、悬吊于树枝、或者是由另外一人提携?

音乐功能我们还应该知道对于这一个鼓的有关音乐功能方面的信息(或是任何其它乐器的这方面的信息)。有关鼓的照片,有关构体和发音特性的详细的描述,它的构造和构造材料,它的演奏方法,它对于演奏者来说所处的位置——所有这一切从其音乐功能的角度来说都只能算是一种无声的佐证。或许有人会提出质疑,说以上的这些因素更适合于有关分析目的的考虑,说不太应该指望乐器学来包括有关音乐本身的信息,说我们到目前为止所列出的要求,超出了一般应有的对于乐器分类系统的期待和预想。但是,记不记得我们最开始所提出的问题是,“一件乐器所代表的是什么样的独特的信息”?我们的分类研究并不是在为了植物,或为了动物,或为了语言——附带说一下,在最后这一项中,音韵学倒是一个有关联的考虑。

与所有其它不同的是,一件乐器是为了创造音乐而存在的。关于音乐功能的一些基本事实是构成由乐器所代表的独特信息并且极有价值的组成部分。

什么样的有关音乐的事实可能既有有重要性又同时也能合适地被列在一个分类系统当中?作为一个开端,让我们首先决定我们的这个鼓是处在音量硬度计(Hardness Scale for Loudness,HSL)上的什么位置;让我们来假设这是一个tjiblon,一种爪哇中部的舞乐用鼓(见图16)。

为了举例的目的,先给它设置为HSL 3至8(25-96分贝db)。在音高硬度计(Hardness Scalefor Pitch,HSP),我们可人为地将其定为10个八度的范围,从16cps(振次/秒)到16384cps,这样我们便可以看出,tjiblon是HSP 4-5(129-512 cps)。在乐录谱(Melogram)中,tjiblon相对于音质硬度(Hardness Scale for Quality,HSQ)的数值显示出HSQ 6。既然是在这个话题上,我们还可顺势加一个音密硬度(Hardness Scale for Density,HSD)。如果我们用从每分钟的律动少于1(<1 ppm,律动/分钟)至每分钟律动大于600(>600)的范围,我们的HSD就会是1,<1-600 ppm;2,61-120 ppm;3,121-180 ppm;等等,等等。让我们来假设这个多功能的tjiblon有HSD 2-9(61-540 ppm)。再多几个由想象而提供的HSD的例子:阿散蒂人所用的被称之为keti的领鼓(见图17)或许会是HSD 3-10(121-<600 ppm);爪哇的bedug(图18)或许是HSD 1(<1-60 ppm);日本雅乐中所用的taiko(太鼓)(图19)或许是HSD 1(<1-60ppm);等等。

对于batangan(爪哇中部的一种舞鼓)有关音乐方面的信息可以总结为一下形式:

HSL:3-8

HSP:4-5

HSQ:6

HSD:2-9

这种信息的排列决不是以其来取代对于音乐分析的需要,但它提供了一些音乐方面的事实,这些事实不仅在比较的意义上有很高的价值,而且,将它们包括于乐器分类系统当中也并不是什么特别的困难的事情。

装饰在不忘记我们最初所提出的问题的前提之下,让我们来移向G-S线的更接近于“s”的一端。孔斯特和其他学者曾提醒人们注意一个事实,那就是,在比较研究的过程中,往往是那些貌似并非重要的结构细节能给人提供两个文化间某种接触和影响的最使人信服的证据@。更具体地说,如果文化A和文化B都用一种桶状鼓,这种鼓的内腔呈圆柱形,鼓面部是有所谓的“Y”式带子来固定,而且都是将其放置于膝前用赤手击奏,我们从这当中仍然找不出足够的证据来说明这两个文化之间的相互影响。但是,如果我们能够找到雕在鼓的两头距鼓边约两英寸处的装饰图案,或是刻在鼓桶上的飞鹤,或是在鼓的一端两个稍凸出来的并非功能性的耳状提手,或是有可能用来挂背带的残根状钉柱等等——这些貌似并非重要的结构细节,都为积累有关文化接触方面的证据起到了一定作用。

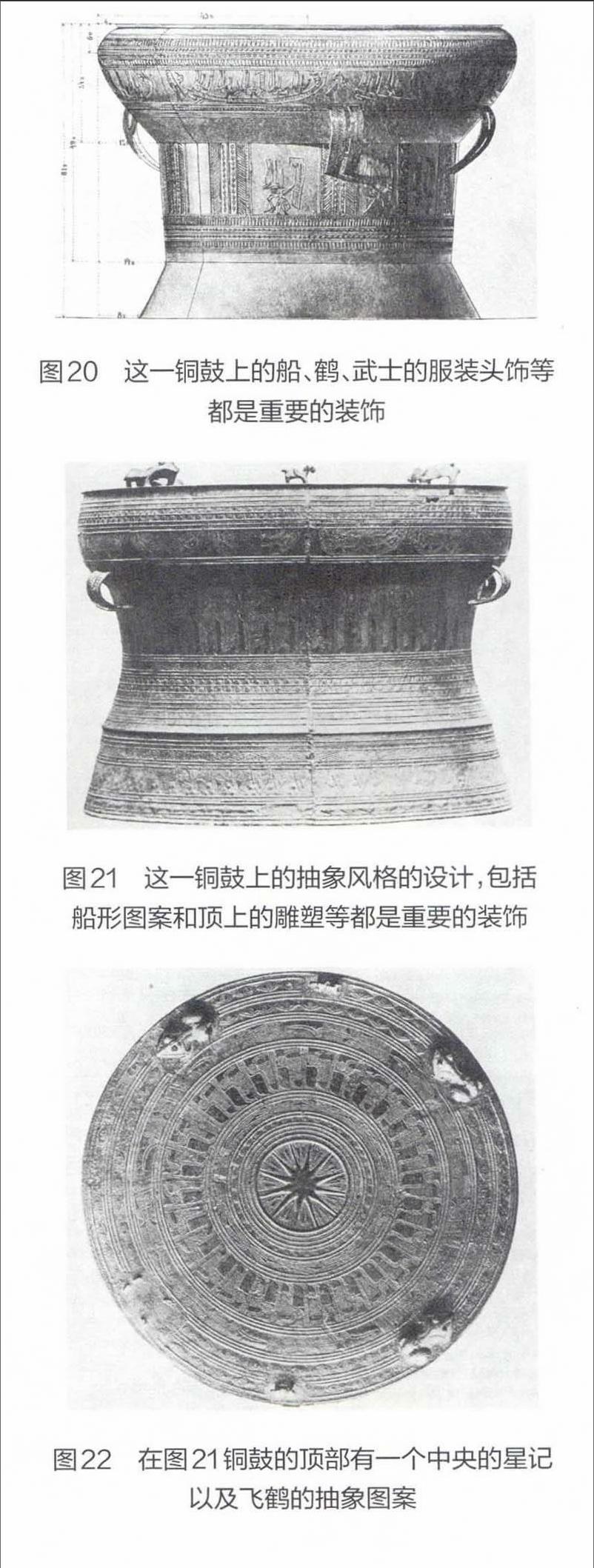

如果孔斯特的说法是正确的话。乐器学中关于装饰细节的系统性考虑应该是比较研究方法中不可缺少的一个因素。也正是如此,有关乐器构体描述的乐器志这项工作,就必须逐渐开始包含这方面的信息。通过由艺术历史学家在图解学方面所给予的帮助,我们或许可以设计开发出各类不同的硬度计:1.技术,例如切割、凸纹、刻雕、浮雕、镶嵌;2。涂料,例如彩漆、油涂、天然漆、金片、蛋彩;3.装饰图案的类别,例如交叉缝式、正交叉、曲径型、万字符、还有兽类、植物、以及拟人化的各类设计。这样的考虑对于专致于东南亚和远东地区的铜鼓类乐器的大量的研究曾经有过极其重要的意义@。(见图20、21、22)或许在这里应该提及,我们所说的铜鼓类乐器在目前的讨论中实际上隶属于乐体类。

社会-文化方面的考虑通过来自人种学家和所研究文化中的本土音乐家的帮助,我们便有可能建立与乐器相关的另外一种独特信息的硬度计。除了在装饰和形状中拟人化的暗示之外,我们还应该想去知道,一件鼓类乐器是否被视为男性或是女性,这些性别标志是否与乐器的音高有联系。这个鼓是否只用来给一个性别的人来演奏?它(或是包含它的乐队)是否是社会阶层中的特别阶层所拥有的独有财产?它是否与社会的高等阶层或是低等阶层具有某种特殊的联系?在价值硬度计(Hardness Scale of Values)中它是如何被整个社会来认可的?如何被社会当中的一个特殊阶层所认可?如何被演奏者所认可?与其它乐器相比,它在社会当中的金钱价值是什么样的情况?它是否具有自己的特有的名字?它是否代表着祖先的精神灵魂或是作为原材制成该乐器的树木的情性?如果与祖先有联系,是否有供品或奠酒用以感恩的目的?人们是否认为它有某种魔法的力量?在制作这件乐器的过程中是否有宗教仪式相伴?这件乐器的制作者是否在他所处的社会中享有特殊的地位和身份?乐器的演奏者是否也是制作者?这件鼓类乐器在人们的生活周期当中是否起着不可缺少的作用?

对于我们在前面所提出的那个基本问题,以上这些并没有完全罗列出所有的考虑,但它们可以是具有演示作用的各类信息,而这样的信息对于一个民族音乐学者在研究乐器的过程中会起到重要作用。我希望将来的研究者们会在超出本文的范畴之外,以更系统更全面的方式用自己的创见来解决研究中所面临的问题。

(责任编辑 孙凡)