大学生网络使用行为与社交孤独的关系:一项交叉滞后分析研究

2016-12-23周奕欣李保滨陈爽王可欣周明洁

周奕欣 李保滨 陈爽 王可欣 周明洁

摘要 为了更深入地理解网络对社交孤独的影响,探明网络使用和社交孤独双向影响的机制。本研究调查了大学生的社交孤独感及其投入三类七项网络服务使用行为的频率:1.社交型行为:使用社交网站、在线即时通讯、玩网络游戏;2.休闲型行为:观看网络视频、浏览购物网站;3.信息型行为:浏览学术网站、浏览新闻网页。检验交叉滞后中是否存在的因果联系。结果发现,使用在线社交网站、观看网络视频和浏览购物网站时间可以正向预测下一个时间段的社交孤独;社交孤独可以正向预测下一个时间段的浏览购物网站和玩网络游戏的时间;在线聊天、浏览学术网站、浏览新闻网页与社交疏离感没有显著效应。不同的网络行为与社交孤独之间关系并非一致的,观看网络视频和浏览购物网站行为会导致社会孤独,而社会孤独又会促使个体出现更多的浏览购物网站和玩网络游戏行为。

关键词 网络使用行为;社交孤独;交叉滞后模型

中图分类号G206 文献标识码A

作者简介 周奕欣,中国科学院大学、中国科学院心理研究所心理健康重点实验室硕士研究生,北京100101;李保滨,中国科学院大学计算机与控制学院副教授,北京100190;陈爽,中国青年政治学院青少年研究院青年研究所,北京100089;王可欣,清华大学新闻与传播学院博士研究生,北京100084;周明洁,中国科学院心理研究所心理健康重点实验室副研究员,北京100101

一、引言

万维网建立之初,人们便能够便开始使用网络与他人沟通交流,使用网络学习,游戏与娱乐。近些年来,网络服务的不断细化满足了用户不同种类的需求,拓宽了网络使用的宽度与深度。而网络服务的发展也反过来使得互联网深入人们生活。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2015年12月,中国网民规模达6.88亿,互联网普及率达50.3%,人均周上网时长26.2小时。人们已经习惯于使用网络表露自我、与人沟通或是自我消遣,以获得心理上的满足,抑或缓解和弥补线下社交的压力。

网络使用是如何与人的心理因素相互作用的是学者关注的话题之一。而孤独感是其中重要的负性社会性情绪。早期学者发现高频次的网络使用和低水平的社交孤独感相关联。是否使用不同种类的网络服务都具有相类似的模式,是否网络使用行为与社交孤独两者互为因果关系?为了更深入地理解不同网络服务对社交孤独的影响,探明网络使用和社交孤独双向影响的机制,本研究使用交叉滞后的研究设计,分析不同的网络行为对社交孤独起到的不同作用,寻找两者之间的更深层次的关系。

二、相关理论综述

(一)网络服务相关研究

网络服务纷繁复杂。Amichai-Hamburger和Ben-Artzi对经常为个体谈及的网络服务进行了探索性因素分析,将其分为三大类:社交服务,信息服务,休闲服务。社交服务包括聊天,讨论组;信息型服务包含工作学习相关信息;休闲服务包含浏览网站。而现在,网络服务的涵盖面更为广阔。按照满足心理需求的不同可以7类:个人发展(如学习、求职),休闲(下载音乐、视频),交易,社会互动(使用社交网站、聊天),信息(使用搜索引擎),新闻和游戏。服务分类学研究多探求使用服务行为的社会人口学差异。而在人机互动的和人通过网络媒介沟通的过程中,网络服务也与人的心境相互作用。

Zhao认为不同的在线活动会对社会纽带建构和维持的影响存在不同。邮件和聊天促进社会纽带的连结,而浏览网页阻碍社会纽带的建立。有别于即时网络通讯和浏览网页,以微博为代表的在线网络服务平台具有更多地社交特征。它可以使用户与各种不同的人建立联系。但同样的,社交网站上不同服务类型对情绪状态的影响也存在差异。孤独与社交网络个体主动的社交行为比如评论、更新状态负相关,与被动的参与比如加入小组正相关,而与实时的交流以及获取信息的的行为没有关系。

(二)社交孤独与网络使用行为关系的研究

孤独感被用来形容关系中所感受到的孤立、脱节以及没有归属感,它折射了预期与实际人际关系的不匹配。在社交孤独与网络使用的关系上,存在两种不同观点。一方学者认为网络使用会导致社交孤独。在互联网普及之初一个对家庭的纵向研究中,家庭沟通,孤独感和抑郁水平并不能预测之后整体网络使用时长,但是网络使用会减弱下一个时间段的家庭沟通,提高孤独感和抑郁水平。社交网站使用行为研究上,被动地浏览信息会提升社会孤独感,而主动发送状态可以减弱孤独感。

而另一方研究则认为社交孤独的个体会倾向于在网上寻找补偿,进而导致问题性的网络使用。研究发现,孤独感、自我效能、生活满意度能显著预测网络成瘾,其中孤独感是最为重要的因素。它会促使时间管理、人际以及健康上出现问题。而孤独程度高的人无论在工具、购物类应用还是在社交、娱乐类应用的使用频次上都显著高于孤独程度低的个体。Amichai-Hamburger等人比较了女性样本中两种模型的解释力,结果发现,孤独感预测社交服务的模型具有更好的拟合度,另外信息服务、休闲服务上没有发现显著的结果。在Regina J.J.M.van den Eijnden调查了六个月间青少年网络沟通与心理健康的关系,发现使用邮件、聊天室以及即时信息的频次并不会影响整体的孤独感,但是孤独感减少之后即时信息的使用。

以往研究中多采用横断面的设计,讨论孤独感与网络使用行为关系的一面,而忽视了其相互影响的可能,也无法比较是孤独感促进了网络使用,还是网络使用带来了孤独感。为了探讨其因果关系,有必要引进交叉滞后分析,从纵向的视角更精确地描述两者的动态关系。

三、研究设计与方法

(一)研究对象

被试为112名在校大学生,其中男性77名,女性29名,缺失6人,平均年龄为23±.87岁。

(二)方法

采用问卷调查法,以班级为单位分别于2013年9月与2014年3月进行施测,时间间隔为6个月。第一次调查人数为108人,第二次调查人数为94人。第一次回收率为96.4%,第二次回收率为83.9%。

1.社交孤独感量表使用Hughes,Waite,Hawkley和Cacioppo在2004年编制的简版孤独感量表,一共3个条目,评价最近两周多大程度感到“缺乏陪伴/被他人冷落,被孤立”,从几乎没有到非常强烈5点计分。该量表的内部一致性信度为.83。

2.网络服务使用行为。根据以往研究,将网络服务分为3类7条目:(1)社交型行为:使用社交网站、在线即时通讯、玩网络游戏;(2)休闲型行为:观看网络视频、浏览购物网站;(3)信息型行为:浏览学术网站、浏览新闻网页。询问被试最近一周平均每天的网络使用情况,从0到8分分别代表几乎不用,半小时以下,1-2个小时,3-4个小时,5-6个小时,7-8个小时,9-10个小时,11-12个小时,12个小时以上。1.2.3统计处理采用SPSS19.0进行描述性统计、相关分析以及交叉滞后分析。

四、结果

(一)描述性统计分析

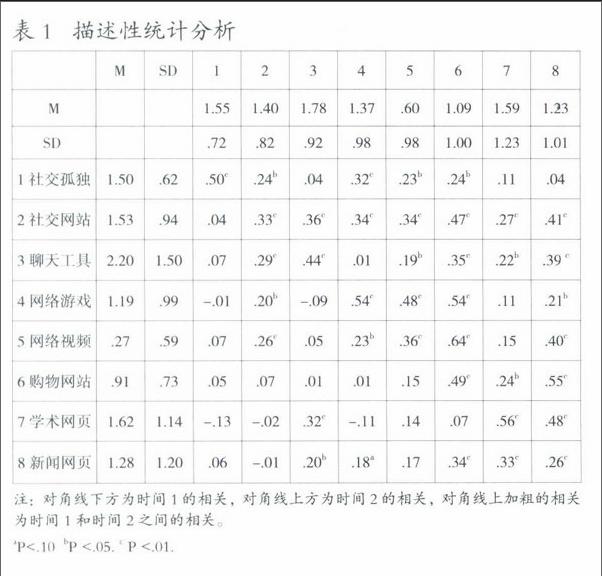

表1显示,同时间段内,使用社交网站的时间与其他网络服务使用时间有显著的相关。而T2的社交孤独与T2网络服务使用时间有正向的关系。

(二)交叉滞后分析

对所有被试进行7组交叉滞后回归分析,在考察对网络服务行为对社交孤独的预测效应时,第一层纳入年龄、性别变量,第二层放入Tl的网络服务使用行为,在最后一层纳入T1的社交孤独水平。在考察对社交孤独对网络服务行为的预测效应时,第一层纳入年龄、性别变量,第二层放入T1的社交孤独水平,在最后一层纳入T1的网络服务使用行为。以研究其网络服务使用行为与社交孤独的关系。

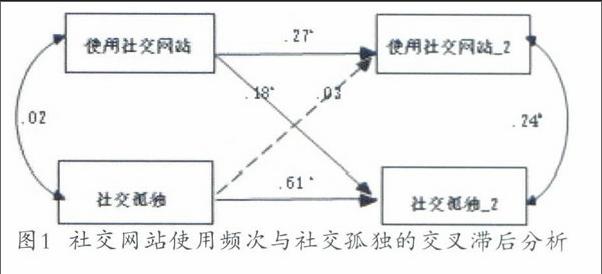

图1的结果表明,在控制了T1的社交孤独后,T1社交网站使用频率对T2社交孤独有显著的预测作用(p=.18,P<.01),而T1社交孤独并不能显著预测T2社交网站使用时间。

图2显示,在控制了T1的社交孤独后,T1在线观看视频的时间可以显著预测T2社交孤独的水平(B1=.16,P<.05),而T1社交孤独并不能显著预测T2在线观看视频的时间。

图3显示,在控制了T1的社交孤独后,Tl浏览购物网站的时间可以显著预测T2的社交孤独水平(B=.15,P<.10),而T1社交孤独的水平可以显著预测T2浏览购物网站的时间(B=.30,P<.05)。

图4显示,在控制了T1玩网络游戏的时间后,T1社交孤独的水平可以显著预测T2玩网络游戏的时间(B=.23,P<.10)。而T1玩网络游戏的时间并不能显著预测T2社交孤独水平。

而在线聊天,浏览学术网页、浏览新闻网页与社交孤独之间不存在显著的预测关系。此外,年龄、性别的主效应不显著。

五、讨论

交叉滞后分析的结果表明,社交孤独与网络服务使用行为之间存在相关。而使用社交网络、观看网络视频和浏览购物网站可以预测社交孤独,社交孤独会造成浏览购物网站和玩网络游戏时间的增加。而在线聊天,浏览学术网页、浏览新闻网页与社交孤独之间不存在显著的关系。

本研究中,个体因使用社交网站而而表现出更高的社交孤独。投入社交网站更深的个体愈少地将实际生活中身边的人当作同伴,更少地卷入现实生活,进而引发社交孤独。虽然社交网站提供社会互动相关服务,但是已有研究也同样发现此类网站上存在被动的使用者,这类用户因为缺乏线上的人际互动而更易产生社交孤独感。而需要注意的是社交网站服务仍然可以细分,比如回复好友状态、参与话题讨论等亲社会行为,或是发表自己的感想、装饰自己主页,浏览最近新闻等不具有社会互动色彩的行为,在以后的研究中需要更加细化这些服务与社交孤独之间的影响。和社交网站相比,网络游戏具有更强的社会互动属性。人们为了弥补孤独感更倾向于去玩游戏,增强自身的归属感、成就感与主观幸福感,这使得社交孤独引发更多玩网络游戏行为。观看网络视频需要个体被动地接受信息,和浏览新闻网页相比,更让人处在“旁观者”的角色中。此外,在时间有限的前提下,观看网络视频会限制个体去维护已有关系,建立新关系,进而造成更高水平的社交孤独。浏览购物网站与社交孤独存在互为因果的关系。有别于网络视频和新闻网页只需求人被动的接受信息,也有别于网络游戏等互动性质的网络服务,购物网站上存在着人与网站的互动。其选择性、可得性、探索性等特质驱动着社交孤独的个体在其页面上浏览、搜索和购物。

总体来说,本研究关注大学生网络使用行为与社交孤独的关系,为促进大学生的心理健康,提高干预手段提供理论指导。但是,不同人格特质、依恋风格和自我表露的个体在选择网络行为上存在差异,后续研究需要进一步探查这些因素对网络使用行为可能的影响。