林业科研单位知识产权调研分析与对策研究

——以上海市林业局系统科研单位为调研对象

2016-12-23张亚利奉树成上海植物园上海市徐汇区200231

张 婷 张亚利 奉树成(上海植物园,上海市徐汇区 200231)

林业科研单位知识产权调研分析与对策研究

——以上海市林业局系统科研单位为调研对象

张 婷 张亚利 奉树成*(上海植物园,上海市徐汇区 200231)

加强知识产权管理、促进知识产权创新和推广应用,是林业科研单位贯彻落实国家创新驱动发展战略、大力发展创新型经济的重要方式。上海林业科技创新相对全国同行处于较高水平,现以上海林业局系统下属林业科研单位为调研对象,基于实际数据和具体情况,总结分析了林业科研单位知识产权创新、运用和管理现状及存在的问题,并在知识产权文化建设、管理体系、人才激励和推广模式等方面,提出了推进上海林业科研单位知识产权管理与创新工作的相关对策建议。

林业科研单位;知识产权;创新与管理;现状;问题;对策建议

知识产权工作是贯彻落实创新驱动发展战略、大力发展创新型经济的基础和重要支撑。随着我国逐步实现要素投资驱动向创新驱动的转变,知识产权工作在我国国民经济和社会发展中的重要地位日益提升。在林业方面,林业知识产权是林业科研单位核心竞争力的重要体现,为我国林业产业创新深化改革、形成绿色发展模式、更好地改善生态和改善民生提供了必要基础[1,2]。

上海的城市生态环境建设处于全国领先地位,其林业科技创新能力也在全国同行处于较高水平。上海林业科研单位已有一定的科技成果积累,然而在知识产权的系统管理和保护运用等方面仍处于初步探索与逐渐完善阶段。因此,笔者以上海林业局系统内代表性科研单位为调研对象,针对其林业知识产权创造、运用和管理情况开展了调研,采用定性与定量相结合的方法,分析了数据、总结了问题、分析了原因,并提出了相关推进建议,以期为全国众多大中型城市林业科研单位提升知识产权工作水平提供参考。

1 上海林业科研单位知识产权管理与创新现状

本研究主要采用基础问卷调研和小组团体访谈相结合的方式开展调研。选择上海林业局系统内主要从事科研工作和具有科研部门或人员的8家单位作为调研对象,具体包括上海市林业总站、上海植物园、上海辰山植物园、上海市园林科学规划研究院、上海动物园、上海市绿化管理指导站、上海共青森林公园、上海古猗园。

针对不同的调研对象,由于调研内容侧重不同,笔者设计了两类调查问卷。一类调查问卷以林业科研单位为调研对象,调研内容包括单位的知识产权拥有情况、管理状况、运用与保护状况及知识产权发展的需求四个方面,主要由各单位知识产权管理人员(或从事科研管理的相关人员)进行填写;另一类调查问卷是针对知识产权的创新主体和推广人员进行设计,即调研对象是科技研发人员、成果推广人员及知识产权相关的行政人员,内容包括个人知识产权创新和运用的工作情况、个人对知识产权创新和转化运用的困难、个人对单位相关政策制度的了解和反馈、个人知识产权信息获取或培训需求。此次调研共回收8份单位问卷、96份个人问卷,较为充分反映了目前上海市林业局系统知识产权的整体水平和管理现状。

1.1 知识产权的数量与类型

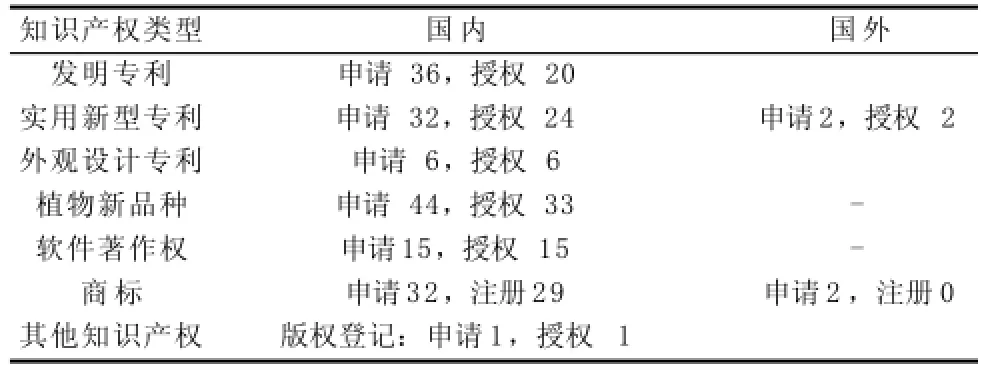

统计各受访单位知识产权总量,国内知识产权申请和授权量分别为166、128件,国外知识产权申请4件、授权2件(见表1)。专利数量国内申请和授权量分别为74、50件,且发明专利授权量占全部授权专利总数的40%,其比例在全国各个省市属较高水平[4];植物新品种申请44件、授权33件(木本植物27件、草本植物6件),申请的植物新品种的授权率达75%,领先全国其他省市的农林类授权率[5];商标注册29件;软件著作权授权15件。

表1 受访单位知识产权申请和授权情况(单位:件)

拥有知识产权成果数量最多的是上海市园林科学规划研究院和上海植物园。上海市园林科学规划研究院有知识产权总量38件,其中专利31件,占其知识产权总量的81.6%;上海植物园有知识产权总量36件,其中植物新品种25件,且已形成了以束花茶花、木瓜属海棠和牡丹为特色的植物新优品种科研创新体系。但部分单位的知识产权的数量较少,8家单位中有3家单位拥有的知识产权总量不超过5件。

以上数据表明,上海市林业科研单位的知识产权主要以林业生态技术和植物新品种为主,其知识产权创新能力在全国同行属较高水平,然而各单位创新体系特色各异,知识产权数量和类型差异较大。

1.2 知识产权管理情况

1.2.1 机构和人员设置

由于上海林业各单位知识产权工作主要处于起步或初步发展阶段,上海市林业局系统知识产权管理、保护、培训等工作虽有林业局科技信息处专人负责分管,但被调研的林业局下属科研单位均没有设立专门的知识产权管理部门或专职管理人员,知识产权工作一般由科研人员或科研管理人员兼职开展。

1.2.2 经费来源和制度建设

8家受访单位中有5家已制定了知识产权相关管理办法,4家单位对职务发明和非职务发明有明确规定。7家单位制定了知识产权的奖励制度,主要是对专利发明、植物新品种等知识产权成果进行奖金奖励,但知识产权成果转化的利益分配尚未建立明确的奖励制度。仅有3家单位设立了知识产权专项经费,有1家单位不设知识产权奖励的原因是没有专项资金来源。

1.2.3 信息支持和发展动力

6家受访单位主要是通过在公开网站上检索专利数据来关注相关领域知识产权的前沿动态,同时通过采购商业知识产权数据库获得相关信息。尚有2家单位不关注行业动态,主要原因是工作重心不是科研和开发。此外,各单位申请专利或新品种等知识产权主要考虑的因素是“保护技术研发成果”和“拥有一定数量的专利是获得政府政策支持的必要条件”。

1.3 知识产权转化运用和保护情况

8家受访单位中,4家单位都开展了知识产权成果推广工作,但仅有上海市园林科学规划研究院专门成立了推广部,其他单位的知识产权推广工作均由科研人员兼任。8家受访单位中,知识产权成果转化共计23件,其中签订知识产权授权、转让等相关合同共12件。成果转化主要途径是植物新品种许可(8件),其次是与企业合作共同研发、成果直接运用于企业生产(6件),此外,还有专利权转让(4件)。目前,8家受访单位都没有开展知识产权投(融)资,主要原因是相关单位认为知识产权的价值不好评估,且缺少知识产权交易平台。目前,8家受访单位都尚未遇到知识产权侵权情况。

部分受访单位知识产权推广运用已取得了一定成效。如上海林业总站与南京林业大学共同拥有的杉科属间杂交新品种东方杉,在上海崇明、奉贤、金山等区县江苏盐城、大丰、启东及浙江桐乡、温州等市建立了推广示范点,累计推广东方杉种植面积200余hm2,种植各种规格的东方杉近40万株;上海植物园自主研发的7件植物新品种,均已与企业或科研院所签订了新品种生产许可协议,在湖南、上海、浙江等共计11个省(市)推进了茶花新品种的繁殖销售,生产不同规格的茶花生产苗达500万株,此外,还结合国家林业局示范推广项目,与上海崇明、金山等区的农村合作社合作,进行了茶花和海棠新品种的生产示范,目前这些苗木已在上海市公共绿地等区域进行推广应用。

2 上海林业科研单位相关人员知识产权创新和运用情况

2.1 对本单位管理制度的了解和意见

26%被调查者表示基本了解本单位的知识产权管理和激励政策,46%被调查者表示部分了解,有28%被调查者表示完全不清楚。其中,表示基本了解的被调查者集中在兼职知识产权管理的行政人员,表示完全不清楚的被调查者则全部为林业科技研发工作者。显然,目前工作在第一线的科技人员及推广人员,对各单位的知识产权相关管理和激励等政策了解非常欠缺。

而对于所在单位对知识产权创新激励机制的成效,71%被调查者认为效果一般;24%被调查者认为完全没有效果,原因是持此类观点的被调查者认为设置的奖励和激励政策没有切实执行。显然,调研个体对目前知识产权的激励机制严重缺乏认同。

2.2 对知识产权创新和运用方面的意见

调查结果显示,缺乏有效激励或激励不足、成果应用难和相关研究创新时间难以保证,已成为最为突出的3个问题,分别占66%、56%和45%。同时,林业知识产权成果难以顺利推广最重要的3个原因分别是:缺乏有效激励、推广机制不健全以及缺乏推广人才,分别占86%、56%和45%。由此可见,缺乏有效的激励机制已是知识产权创新以及推广的主要障碍和困难。

2.3 对知识产权知识和信息的获取

被调查者中,65%通过参加知识产权培训来获取知识产权相关知识和信息,45%通过购买书籍文献来获取知识和信息。但仍有35%没有参加过任何知识产权培训。高达84%的被调查者最希望获取的相关信息和知识是关于知识产权的推广渠道和技巧,其次是知识产权法律和专利检索分析方面信息(分别占被调查者的47%和41%)。

3 上海林业科研单位知识产权管理与创新中存在的问题

3.1 知识产权意识薄弱,知识和相关人才储备不足

大多单位员工抱有科研工作主要为社会提供公共服务和技术支撑而非市场营利的传统观念,因此科研人员认为申请专利仅仅是为了完成课题结题要求,尚未形成真正的成果保护和推广应用的市场意识。调查显示,近30%被调查者并未参加任何知识产权相关的培训,对专利、植物新品种、商标等知识仅有一般性了解,对其申请和保护并不清楚,对知识产权的类型了解更少,对成果转化途径也仅仅是知晓授权许可或授权转让,其他转化方式从未了解。

3.2 知识产权管理重视不足,体系尚未建立

知识产权管理工作应包括专项管理资金、专门的管理机构和管理人员、完善的管理规章等。然而目前,受访单位知识产权的管理体系尚未建立、相关制度尚待完善;未设立知识产权专门管理部门或专职人员,相关事务由行政或科研人员兼职处理;部分单位已制定相关管理制度,但较为简单,缺乏对职务发明、知识产权申请和维持审批流程的详细规定;单位对知识产权的宣传培训力度不够,员工对知识产权知识掌握较少。

3.3 知识产权成果推广困难,转化经济效益较低

受访单位知识产权成果转化数量占其科技成果总数的23%,其中一半进行了知识产权交易,但交易合同金额普遍低于市场价,部分金额是通过苗木抵扣的方式实现,而非直接资金进账,整体呈现成果转化直接经济效益不高、推广困难的局面,究其原因有以下几点:(1)研发定位缺乏前瞻性规划,部分科研成果与市场需求结合度较弱。大多研发产品或技术是结合科研课题进行,部分专利等知识产权申请主要是为了完成结题任务而非市场应用,因而基于市场应用前景的查新和调研常常受到忽视,研发产品或技术实际应用效果如何、潜在客户在哪等问题均是未知,增大了后续的推广难度。(2)知识产权专职推广人才极度缺乏,科研人员无经验、无精力兼顾知识产权推广工作。目前,知识产权推广工作均由科研或其他岗位人员兼顾开展,而这种兼顾的局面存在诸多问题,如科研人员知识结构和工作经验无法满足知识产权推广工作的要求,致力于科研攻关的同时,难以保证有足够的精力进行市场开拓等。(3)推广模式传统简单,平台合作机制不健全。目前,知识产权推广渠道有限,主要是通过单位领导个人资源拓展渠道,知识产权成果转化方式也比较简单,主要是直接转让或授权许可,合同签订后推广工作大多进入休眠状态,而并未形成长效的、可持续发展的产学研用一体平台。而在对知识产权融资、入股等方面,由于缺乏相关知识基础和交易平台、知识产权的价值不好评估等原因,该项工作从未启动。

3.4 奖励政策难执行,创新活力和推广动力难激发

由于事业单位体制局限,奖励标准、奖励人员范围、分配比例、发放形式等难以确定,而且涉及到薪资结构调整,因此,奖励工作难以真正执行。没有效益激励,则人员干劲不足,调研证实,激励不足已成为影响知识产权创新活力和推广工作开展的重要因素。科研人员除了完成结题的基本工作外,对额外的知识产权的申请和推广并无多大动力,科研人员持续发明创新的活力和推广人员积极开展推广的动力难以有效激发。

4 推进上海林业科研单位知识产权管理与创新工作的对策与建议

基于上述分析,同时通过学习上海市《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》相关文件精神,重点围绕激励创新主体和完善知识产权管理,笔者提出了以下几点对策与建议。

4.1 营造知识产权文化氛围,提高全员对知识产权工作的认识

组织策划知识产权相关培训,重点培养、专题培训和普及教育多管齐下。每个单位重点培养1~2名知识产权专门人才负责本单位的知识产权相关事务;联合市知识产权局、知识产权代理机构和高校专家,针对科技、推广和管理人员不同岗位开展针对性的专题培训,包括专利检索分析、知识产权申请实务、知识产权投(融)资和法律知识、企业知识产权管理等;将知识产权培训列入各单位常态化工作计划,定期开展宣传教育活动,帮助扫清知识产权盲区,提升知识产权保护意识。

行业主管部门应发挥行业引领和指导职能,从思想上重视知识产权创造、科研成果推广和知识产权管理工作。定期组织参与知识产权交流活动,如到具有成熟知识产权管理经验和发展战略的单位参观学习,提高对知识产权工作的重视程度和保护意识,至上而下地形成知识产权管理的良好氛围,以利于将知识产权管理工作提上日程,为建立健全知识产权管理体系和规章制度提供决策保障。

4.2 加大政策倾斜,增强知识产权专项资金支持力度

进行试点单位改革,实施支持个人进行科技成果、知识产权等无形资产入股和转让的政策,通过补偿、补助、创业投资等方式促进科研成果的资本化和产业化。对各单位进行知识产权专项拨款,鼓励各单位设立知识产权专项资金、专门部门和专门人员,建立健全知识产权管理体系,实现对新品种及相关专利、技术等的持续支持和维护。

4.3 建立灵活的人才管理机制,完善推广平台和推广模式

针对现有知识产权推广人员不足、科研人员精力有限的情况,一方面,可通过对外公开招聘或内部人员转岗等方式组建专职推广部门和人员队伍,系统地开展成果推广、市场拓展和商务接洽等事务;另一方面,可探索科研人员双向流动机制,允许科研人员到科技创新企业兼职。同时,搭建多种推广渠道,包括成果信息展示平台、技术成果交易平台、科技成果交流会等,为知识产权展示和交流牵线搭桥。通过宣传示范项目应用推广技术,总结科研成果在应用中的问题和经验,帮助后续成果优化,拓展创新成果研究深度,提高技术综合应用水平。此外,丰富成果转化形式,拓展质押融资、技术入股等多种途径,促进科研单位形成项目资助、产品或技术服务收益相结合的发展模式。

4.4 建立以市场为导向的创新体系,健全人才评价和激励机制

以市场为导向,加强科研项目立项时对市场需求的评估与预判。同时,科研单位人员协助企业探索建立产学研用一体平台和创新联盟,对重大科技专项和产业化进行协同攻关。

完善以创新驱动为导向的评价机制和考核办法,支持和指导各单位健全科研和推广人才考评机制和激励机制。对从事产品或技术研发和成果推广人员制定区别化评价标准,优化各类人员薪酬结构,形成合理的收入增长机制,激发全员创新热情和推广动力。对在职务发明和知识产权成果推广方面做出突出贡献的个人或团队,给予奖金奖励,明确对科技成果分配方式和数额的相关规定,大幅提高研发团队对成果转化收益的所得比例。

[1] 黎云昆,龙三群.推进林业跨越式发展应加强知识产权保护[J].湿地科学与管理,2003(4):11-15.

[2] 罗霞.保护知识产权促进农林业科技创新[J].中国农村科技, 2014(5):32-33.

[3] 马文君,王忠明,龚玉梅,等.我国林业知识产权预警机制问题探讨[J].世界林业研究,2011,24(5):77-80.

[4] 王丽娟,王晓蓉,信丽媛,等.中国农业科研机构的知识产权保护策略研究:以黄瓜知识产权保护为例[J].农学学报,2015, 5(1):115-118.

[5] 张玉军.农业科研单位知识产权管理模式研究:以江苏省农业科学院为例[J].农业科技管理,2015(1):39-43.

2016-06-01

全国林业知识产权试点单位补助项目(编号:林知试2014-5);2015年上海市绿化与市容管理局“绿容青年智造”课题。

*为通讯作者。