大城市撤县设区经济绩效的异质性研究

2016-12-22于志强吴建峰周伟林

于志强+吴建峰+周伟林

编者按:

本期专题论坛的主题是“统筹兼顾的城市规划管理与跨越式发展”,共有11位专家学者分别从大城市撤县设区的经济绩效、城市管理数据化的内容体系、城市公共安全的风险评估、未来都市圈发展的布局设想、新型城镇化建设的模式路径、建设兼具文化魅力的山水城市等角度,论证了城市管理过程中统筹兼顾、分类施策的重要意义,并提供了助推未来城市管理如何提质增效的跨越式路径。

摘要:我国各地具有明显的行政经济区特征,市场化进程不断推动这种刚性制度发生调整,地方政府多顺应这一趋势,将行政区划调整作为调节地方经济发展的重要手段,撤县设区近年来成为最频繁的调整形式之一。使用合成控制方法,利用杭州湾附近13个县级行政单位1993~2012年的经济数据,对余杭和萧山进行撤县设区政策效果的识别和量化,并呈现出政策影响明显的异质性,为政策分析评估打下基础。从城市规划、工业集聚的角度考察异质性的来源,有助于讨论以区市两级角色分工的视角审视撤县设区政策的潜在影响,为加深理解撤县设区政策提供一些补充和借鉴。

一、引言

在我国行政经济区特征比较明显的现实背景下,行政区划调整经常成为地方政府应对经济发展变化的有形之手。[1]上世纪八十年代以来,国内掀起了几次行政区划调整的热潮,不同时期的调整形式重点也有差异。[2-4]进入二十一世纪,各个大中城市发展矛盾突出,城市地方政府将调整下辖的区县行政区划,作为应对城市发展问题、追求城市经济增长、整合城市资源、提高城市集聚功能和城市化水平的重要手段。[5]

区县行政区划调整,对自身和所在城市整体都可能带来不同的影响,[6-8]对涉及主体的经济绩效影响也仍有需要厘清的地方,对区县层级经济绩效影响进行补充研究,可能会发现政策影响的更多细节,有利于加深完善对这种重要行政区划调整的认识,为后续的政策运用提供一些更清晰的借鉴。

撤县设区调整在区县层面上经济绩效影响仍然存疑,一个重要原因是缺乏合理有效的技术手段分离和量化政策影响,影响的异质性更难衡量,也就无法准确地对政策提供效果评估,不利于政策的推进或者调整。本文采用国际上拟实验分析中常用的合成控制技术,分离和量化行政区划调整对区县的经济绩效影响。从内容上看,关注政策的异质性影响,相较传统计量研究所揭示的平均处理效应,可以发现更多政策影响的细节。现实意义上说,撤县设区调整能否实现区市两级单位的双赢,还是对区县层级带来非理想的结果,可能通过哪些途径产生影响,成功和失败的比较给我们带来哪些启示?

本文以萧山和余杭撤县设区后的经济绩效为考察内容,以人均GDP等变量为主要考察指标,通过合成控制手段,定量分析撤县设区调整对萧山和余杭经济绩效的影响。在此基础上,通过城市总体规划文件、微观工业企业数据和区市两级角色分工的视角,对经济绩效的影响机制作出解释。本文旨在对萧山和余杭撤县设区后的经济绩效得到具体定量的分析和结论,并检验结论的稳健性,通过定性、定量手段对经济绩效表现提供实证支持的明确解释,尝试给出一些政策建议。

二、研究方法和数据

(一)合成控制方法

本文采用合成控制方法分离政策效果,利用与研究对象比较相近的一组区县作为余杭和萧山的控制对象组,拟合撤县设区之前的余杭和萧山,在撤县设区之后,利用合成余杭和合成萧山与真实的余杭和萧山对比,之间的差距可以认为是撤县设区之后余杭和萧山对原有发展路径的偏离,这个偏离就是政策所造成的影响。

(二)研究数据介绍

1.控制对象组的选择

本文以地处杭州湾与研究对象相似的县市组成控制对象组。这些控制对象与研究对象同属一个经济区域,尽量排除不同区域经济带来的巨大差异;相似的行政和政策环境,尽量减少本文研究变量以外的因素带来干扰;各个对象的变量取值范围尽量涵盖研究对象的变量取值,保证合成可以实现。具体选取的县和县级市是:杭州下辖的桐庐县、富阳区、建德市、临安市;绍兴下辖的上虞区、柯桥区;宁波下辖的余姚市、慈溪市;嘉兴下辖的桐乡市、海宁市、平湖市。

2.时间区间

研究时间区间的选择应尽可能长,以便进行事前拟合和为政策识别留出足够时间。结合统计数据的可得性,本文选择的事前起始时间为1993年;事后时期截至到2012年,因为上虞、柯桥在2013年,富阳在2014年都发生撤县设区,这几个控制对象在合成中可能会占据较大权重,从而对合成的“反事实”研究对象产生严重扭曲。综上,研究区间为1993~2012年。

3.预测变量

被解释变量和预测变量的线性程度越高、预测变量对被解释变量的解释力越强,最终被解释变量的拟合程度越高。本文被解释变量是人均产出,参考余静文、王贤斌的结论,[9,10]同时结合数据可得性和一致性,选取以下变量作为合成的解释变量:(1)固定资产投资与GDP的比值;(2)社会消费品零售总额与GDP的比值;(3)第二产业增加值与GDP的比值;(4)第三产业增加值与GDP的比值;(5)金融机构本外币存款余额与GDP的比值;(6)事前某些年份的人均产出。

4.数据来源

本文数据来源主要有三个,《浙江60年统计资料汇编》、各地年鉴、各地统计年鉴,三个数据来源以各地的统计局数据为本源,数据一致性较好,对于部分数据缺失,使用了《中国区域经济统计年鉴》进行了补充,并验证了数据的一致性,部分资料参考了各地政府网站和公开资料。

为了缓解各个对象绝对规模差异和存量调整的影响,本文选取了各经济变量的比值和人均水平作为预测变量,利用各年的现价统计数据直接得到比值数据;利用各个对象每年可比价格增速或者生产总值指数,以1993年为基准对人均产出进行了价格调整。

三、余杭和萧山撤县设区经济绩效考察

(一)余杭撤县设区经济绩效影响

余杭于2001年2月2日被国务院批准撤县设区,以2001年为事件冲击年份,对余杭进行模拟合成如表1。

可以看出,合成余杭与真实余杭各个预测变量都十分接近,合成余杭较好模拟了真实余杭的经济特征。在合成余杭中,上虞占据了最大权重,达到40.5%,其次是余姚和柯桥,分别占比23.6%和17.2%。

合成结果得到真实余杭与合成余杭各年人均GDP,我们以年份为横坐标,二者差值为纵坐标做出演进图(图1)。可以发现,在2001年之前,两者之差一直在零坐标轴附近震荡,没有出现方向性的偏离,整个事前时期二者差值的平均仅为-14元,可以说事前的拟合状态很好。

在2001年及以后,真实余杭和合成余杭的差值持续为负,而且呈现出三段明显的趋势,分别是2002~2004年差距扩大的趋势、2005~2008年差距减小的趋势,2009~2012年差距再次快速扩大的趋势,到2012年余杭实际人均收入损失了2 656元,或者幅度下降了5%,可以认为,撤县设区对余杭的经济绩效影响是不利的。

(二)萧山撤县设区经济绩效影响

与余杭类似,对萧山合成结果如表2。

合成萧山对真实萧山各个预测变量的拟合程度同样较好,从合成对象赋值权重来看,柯桥占比61%,桐乡占比39%。同样给出真实萧山与合成萧山的人均GDP差值来分析拟合效果和政策影响(图2)。

撤县设区对真实萧山经济绩效产生了明显的正向影响。具体来看,2001~2002年萧山快速拉开与合成萧山的收入差距;2003~2005年收入差距增长速度有所放缓,但仍在扩大;2006~2012年真实萧山又进入到快速发展时期,到2012年,萧山的经济绩效改善使得人均产出相对于撤县设区前提高了11 097元,或者说幅度提高了16.36%,可以认为撤县设区对萧山的经济绩效影响是非常有利的。

(三)稳健性检验

政策影响结论的稳健性取决于研究对象“反事实”合成的稳健性,合成对象对真实对象的模拟是否随时间产生动摇?我们采用两个思路来检验,冲击时间稳健性检验:随机选择政策冲击时间的前后某年作为虚拟冲击时间,观察合成的“反事实”对象是否有显著差异;控制对象稳健性检验:检验合成中占据较大权重的控制对象本身是否发生偏离。

1.冲击时间稳健性检验

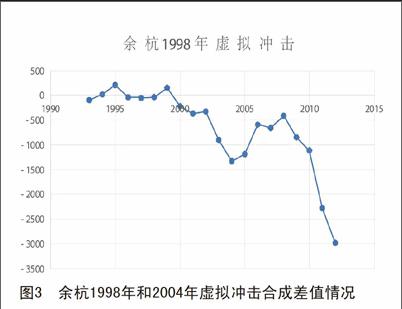

我们随机选择1998年和2004年为虚拟冲击时间,分别对余杭和萧山进行虚拟冲击合成,合成结果如图3。

余杭选择1998年或者2004年虚拟冲击合成都没有对政策影响的趋势性结论产生动摇,2001年后仍然形成三个发展阶段,而且总体趋势未发生改变,从细节来看,虚拟冲击年份不同时,对人均GDP影响的具体数值表现出一定差异,但这种差异并不动摇对撤县设区政策的结论性判断。对萧山也是类似情况,两个虚拟冲击合成并未改变萧山在2001年之后的三个阶段发展趋势。可以说,对萧山和余杭的合成在时间随机性方面是稳健的。

2.控制对象稳健性检验

萧山的最大权重控制对象——柯桥经济发展状况在整个控制组中最好,无法对其实现有效合成,因此我们主要对余杭的控制对象进行合成检验。合成余杭中上虞占据了最大权重40.5%,我们采用同样的预测变量和冲击时间,利用其余10个控制对象合成上虞,合成检验的结果显示在2002年以后真实上虞经济绩效持续性地弱于合成上虞(对上虞仍需进行稳健性检验,合成上虞中,富阳权重最高,通过对富阳的合成发现富阳没有趋势性的结构变化,因此上虞的趋势性结构变化是稳健的)。上虞在2002年后的经济绩效持续性恶化,将按照40.5%的权重带动合成余杭出现经济绩效恶化,从而使得政策的不利影响出现低估。

我们用排除上虞后的控制对象组重新合成余杭,如图4所示。对比图1在包括上虞的合成时,2012年合成余杭与真实余杭之差为2 656元,图4排除上虞后的合成显示二者之差为3 021元,影响量值为365元,低估幅度14%左右,所以上文得出的撤县设区对余杭经济绩效的不利影响结论并没有发生改变。

同理对合成余杭权重第二的余姚进行检验,发现余姚不存在趋势性的经济结构改变,同样不改变对余杭的政策评估结论。无论是冲击时间的检验还是冲击对象的检验,可能会对具体数值产生影响,但都不改变明确的趋势,可以说合成控制方法得到的撤县设区政策评估结果是稳健的。

四、余杭、萧山经济表现异质性的理解

(一)城市规划的影响

2001年两地撤县设区后,杭州市府在该年4月下发文件,明确两地撤县设区后的管理权限等问题(参见《中共杭州市委杭州市人民政府关于萧山余杭撤市设区后管理权限等问题的通知》),强调了城市规划的编制管理,其余经济管理权限并未太多干预。

杭州于2001年1月开始编制《杭州市城市总体规划(2001-2020年)》,2002年9月完成。规划明确杭州城市发展方向为城市东扩,旅游西进,沿江开发,跨江发展,实施南拓、北调、东扩、西优的城市空间发展战略,形成以钱塘江为轴线的“跨江、沿江,网络化组团式布局”。很明显,从2001年开始杭州已经明确了发展重点向钱塘江以东的萧山进行拓展,这是杭州所处区位特点所决定的,也客观上对经济资源的转移产生了明显的方向指导。

2004年,杭州市府下发文件(参见《中共杭州市委杭州市人民政府关于加速萧山、余杭区融入大都市的若干意见》),推动加快余杭和萧山融入大都市进程,强调在规划、土地、基础设施、产业布局等方面的融合,对萧山的功能定位是先进制造业集聚区、高新技术产业吸纳区、都市农业示范区和现代化文明新城区;对余杭的功能要求是承担老城区的生活生产、休闲、信息服务功能分流,与主城区形成合理的产业协作体系。可以看出,余杭和萧山在杭州城市总体规划中所处的政策环境截然不同。

王伟武研究表明,余杭在1991~1999年、1999~2008年两个时间段,城市用地拓展面积分别为31.05、58.85平方千米,拓展速度分别为3.88、6.54平方千米每年;萧山在1991~1999年、1999~2008年两个时间段,城市用地拓展面积分别为48.99、223.91平方千米,拓展速度分别为6.12平方千米每年、24.88平方千米每年。[11]二者用地拓展在两个时间段表现出的差异,或可佐证规划对二者发展产生的影响。

(二)工业企业数据的检验

考察撤县设区对两地工业产出和集聚可能产生的影响,所用模型如下:

其中,con为常数项;output为期末产出,取值为2000年和2003年产出值;initial为期初产出,取值为1998年和2001年产出值;t为时间哑变量,2001年前赋值为0,2001年后赋值为1;initial*t为交叉项;为满足经典假设的误差项。、和为待估计系数,分别衡量集聚效应、时间效应和集聚效应随时间的变化。所用数据为余杭和萧山1998~2007年的规模以上工业企业数据。

回归结果显示,1998~2003年,余杭和萧山都表现出显著的产业集聚特征,其中萧山的集聚强度大于余杭。时间效应上,时间演进对余杭的工业产出作用统计不显著,对萧山工业产出增长具有显著正效应,与前文2001~2003年两地的发展速度变化相一致。交叉项的系数在2001年前后,余杭和萧山都不显著,说明2001年前后两地的集聚效应都没有发生明显变化。

余杭和萧山经过了撤县设区后的三年“过渡期”,2004年杭州市府发布文件推动两地与杭州大都市融合加速,我们观察这一变化带来的影响。同样的方法对2001~2003年、2004~2006年时段进行回归,结果显示,两地集聚效应依旧显著;时间效应上,余杭显著为正,萧山显著为负,与前文2005~2006年两地发展速度的变化相一致;交叉项的系数,余杭在此回归中该系数依然不显著,说明2004年前后集聚没有发生显著变化,而萧山的系数显著为正,说明2004年之后萧山的工业集聚效应相对于2004年之前显著增强,似乎可以佐证,杭州市府在推动两地加快与大都市融合后,萧山开始受益于城市东扩和产业东进,在与杭州融合和分工协调中获得了更大的发展优势。

(三)角色分工视角的解读

我们提出以角色分工的视角来区分不同的撤县设区行为。撤县设区之后,余杭承担老城区的生活生产、休闲、信息服务功能分流,角色定位与杭州主城有相当大的重合,二者角色分工模式可视为协助共担,杭州主城和余杭的经济资源完成一定程度的存量再分配。随后,由于角色的同质性,二者将呈现出伴生发展,而且这种伴生仍然以杭州主城为核心,这种角色协助共担就决定了,余杭与杭州主城关系就是在从属关系下的经济资源协调分配。

反观萧山,在杭州工业以钱塘江东为重点布局的背景下,承担了工业集聚区的功能定位,杭州主城与萧山体现为生产性服务过程与生产性过程分工的角色分配模式,二者的经济利益是协作关系下的经济资源协同创造,萧山的生产过程增长有助于杭州主城生产性服务过程增长,增强主城的集聚辐射的功能,反过来进一步促进萧山的生产过程,容易形成区市双赢的局面。可见,余杭、萧山与杭州主城角色分工和经济利益关系的不同,影响着各自的发展前景路径。

区市两级的角色分工视角强调区市之间的经济利益关系对区市两级政府经济绩效的重要影响,而且对处于弱势地位的区县政府影响更加关键。撤县设区后,中心城市利用本身的经济优势,创造一种区市经济角色分工,则容易实现协同发展、区市双赢;反之,区市两级仅存在行政上的支配从属关系,缺少经济角色分工协调,则难以实现双赢的局面,甚至可能出现牺牲区县经济,发展中心城市的情况,这种情况在中心城市本身集聚效应不强、短时间大量撤县设区等情形下比较容易发生,对于这类撤县设区调整,值得我们给予一定的关注研究和合理评价。

五、结论

本文采用合成控制方法识别了撤县设区政策对余杭和萧山经济绩效分别带来不利和有利的影响,并通过了稳健性检验。分析表明,杭州城市总体规划对二者的功能定位可能明显影响了其发展进程,城市用地信息支持这一判断;利用工业企业数据进行2001年和2004年的产业集聚效应检验,发现撤县设区对两地工业产出和集聚的影响明显不同,也支持了合成控制的评估结论;从区市两级角色分工的视角分析了不同的角色分工模式对两地发展可能的影响。

近几年撤县设区又在全国范围遍地开花,但撤县设区不是包治城市百病的万能灵药,盲目的撤县设区有时并不会带来区市两地双赢发展。本文的研究提醒我们,在城市规划和工业产出方面要关注撤县设区可能带来的影响,同时强调对区市两级角色分工的把握。如果可以形成区市两级经济主体的角色分工互补,则容易实现区市两级双赢,否则对于整体区域的持续发展可能是有害无益的,因此我们对于撤县设区应当以慎重理性的态度处理。

参考文献:

刘君德,舒庆.中国区域经济的新视角──行政区经济[J].改革与战略,1996(5).

罗震东.改革开放以来中国城市行政区划变更特征及趋势[J].城市问题,2008(6).

李金龙,邓春生.新中国行政区划六十年回顾与展望[J].经济地理,2009(12).

朱建华,等.改革开放以来中国行政区划格局演变与驱动力分析[J].地理研究,2015(2).

周伟林,郝前进,周吉节.行政区划调整的政治经济学分析——以长江三角洲为例[J].世界经济文汇,2007(5).

佘丽敏,许学强,袁媛.佛山行政区划调整与整合发展研究[J].热带地理,2005(3).

张蕾,张京祥.撤县设区的区划兼并效应再思考——以镇江市丹徒区为例[J].城市问题,2007(1).

李开宇,魏清泉,张晓明.从区的视角对“撤市设区”的绩效研究——以广州市番禺区为例[J].人文地理,2007(2).

余静文,王春超.政治环境与经济发展——以海峡两岸关系的演进为例[J].南方经济,2011(4).

王贤彬,谢小平.区域市场的行政整合与经济增长[J].南方经济,2012(3).

王伟武,等.近18年来杭州城市用地扩展特征及其驱动机制[J].地理研究,2009(3).

责任编辑:王 缙