乡村的历史与建构

2016-12-22李红胡彬彬

李红 胡彬彬

摘要:乡村社会所能反映和涉及的问题并不仅仅囿于乡村有限的范围之内。通过田野考察以及借助--I-~i史文献,我们应当从更广阔的视野去考量中国传统的乡村社会。湖南醴陵南部盐山寺十姓所组成的乡村社会,自明代以来,其内部活动的中心虽然随着大历史的变迁而改变,但始终保持着稳定性与统一性。通过盐山十姓后人的追述,我们可以看到,乡村社会的建构过程,既有地方的自我塑造,又有国家权力的渗透,乡村的建构过程与王朝的典章制度、重大的历史事件息息相关。

关键词:乡村社会;移民;里甲;宗族;寺庙

中国传统乡村社会的研究与上个世纪初梁启超提出的“新史学”口号,以及西方社会学与人类学在中国的传播密切相关。梁氏认为以往中国的历史,“皆为朝廷上之君若臣而作,曾无有一书为国民而作者也”。史学应该关注普罗大众的要求被提出来。而随着“西学”传人中国,西方社会学与人类学为研究普通百姓的生活提供了社会人类学的功能主义研究方法与乡村社区研究的范式。由此,国内外的一大批优秀学者参与到中国乡村社区的研究中来,并在上世纪三四十年代以后取得了一系列的优秀成果。此后,由于各种原因,中国的乡村研究一度中断。直到20世纪80年代后,中国乡村社会的研究才得以振兴,并呈现出多学科交叉研究的趋势,注重国家制度与基层社会的互动。乡村研究作为区域研究的重要组成部分,不再局限在乡村本身,而是可以与区域社会、国家的典章制度、朝代的更替等“大历史”联系起来。除此之外,包括宗族、宗教在内的乡村组织与权力的建构,也离不开国家话语。本文以盐山寺的十姓乡村为研究对象,试图探讨一个湖南乡村的社会结构及其建构过程。

一、移居历史与“江西填湖广”

盐山寺在湖南醴陵南部,现属于大障镇辖区。民国《醴陵县志》载:“盐山寺,在治南五十里……,明宣德间,十姓重修。”据《醴南十姓盐山寺谱》(以下简称《寺谱》)载,这十姓是:门村谢氏,大障文氏、杨氏,枫林黄氏,塘邨邓氏,沙洲湾刘氏,盐山陶氏,鳌溪黄氏,横塘李氏,渗塘易氏。很明显,这十姓分布在九个村落中,其中文氏与杨氏共居一个村落。据《寺谱》各姓祖先履历记载,其迁醴之时均在元末明初,而且多为江西人:门村谢氏元至正二十一年自江西洪都信州至醴陵屈塘门村;大障文氏、杨氏明洪武末年由江西萍乡来;塘邨邓氏原籍江西安福县东乡瓜畲梅魁,以“元(至)正甲辰兵变”徙居而来;渗塘易氏明初由江西泰和而来;盐山陶氏明洪武初由江西丰城而来;沙洲湾刘氏于明洪武二年而来,来地不详;枫林、鳌溪两黄氏始祖是兄弟,他们的父亲卒于明洪武八年,则可推测他们两兄弟也是在明初迁来;横塘李氏于明洪武四年由吴迁来。

十姓中均于元末明初迁醴南,其中有六姓可确定来自江西,这与元末明初的战乱以及“江西填湖广”的大背景有关。谭其骧《湖南人由来考》是最早研究湖南移民的力作,其结论“可概括为两条,其一,湖南人主要来自江西;其二,江西人主要移自元末明初”。这十姓祖先于元末明初迁居醴陵,与谭其骧的研究正好相符。联系元末明初的社会背景,醴陵县受局势影响,战乱不止,史载:“(元至正)十二年,红巾贼据醴陵屠杀。蕲水红巾贼徐寿辉分兵四出,连陷湖广、江西诸郡。伪将陈友才据醴陵,肆行屠杀……。二十年,陈友谅遣统军元帅驻醴陵……。二十四年八月,明太祖遣大将徐达徇荆湖诸路。陈理降,土酋易华以醴陵附”。战乱必然导致大量土著逃亡或丧生,人口急剧减少。据史书记载,“历代兵燹,元为最惨。旧志建安山,俗呼油尖寨,元末居民避乱立砦于此。又云元明之际,土著存者仅十八户”。以致醴陵有大量的江西“客民”移入:

县境以内,率多聚族而居。在数百年前,皆客民也。相传元人入主中国,分蒙古兵驻防内地,恣意杀戮,土民恐祸之及,相率迁避。及大乱稍定,则他省人又复迁居此省。醴陵接近江西,故族姓亦以来自江西者为多。考其时,皆在元末明初之际。

曹树基根据民国《醴陵县志·氏族志》的统计,截至1948年,各代迁入醴陵的氏族有509个,其中有325个来自江西,占统计氏族的64%;而在各代迁入醴陵的325个江西氏族中,洪武年间的氏族168个,占约52%。据此计算,如将元末迁入醴陵的氏族算上,比例应该会更高。

为什么元末明初迁入醴陵的移民中主要是江西人。其一,湘赣两省相近,而醴陵直接与江西接壤,所谓“湘赣接壤,故是时迁入者,以赣西赣南一带之人为多”。其二,元代至明初,江西的人口密度远远大于湖南地区。洪武二十六年,江西每平方公里49.1人,而湖南每平方公里10.6人。江西人口密度是湖南的4.63倍。其三,明初政府的移民政策。洪武三十年,湖南常德府武陵县县民上书:“武陵等十县,自丙申(元至正十六年)兵兴,人民逃散,虽或复业,而土旷人稀,耕种者少,荒芜者多,邻近江西州县,多有无田失业之人,乞敕江西量迁贫民开种,庶农尽其力,地尽其利。”朱元璋“悦其言,命户部遣官于江西,分丁多人民及无产业者于其地耕种”。虽然在此论及的是武陵等十县的情况,但可以以此推及整个湖南地区在明初土旷人稀、无人耕种的情况,而江西人口则多“无田失业之人”。醴陵是从江西通往湖南的重要通道,必定有不少人在迁移过程中就近定居,不再往西。自江西来的六姓应该就是在这样的背景之下迁入醴南的。

二、十姓联合与里甲户籍、里社制度

盐山寺十姓具有强烈的自我认同感。这种认同感在《寺谱》中有着明显的体现。虽然《寺谱》中的各部分是由十姓中不同族人撰写,但他们在行文中常自称“吾十姓”、“我十姓”。他们是因为怎样的原因而联合并形成认同的呢?这十姓自称所在的十六都,在康熙二十一年之前的清代及明代,原属于醴陵下二十四都。结合文献,我们可知其联合与明清时期基层社会的里甲制度密切相关。《寺谱·十甲考》记载:

古者十户为甲,彼此诘察,防容隐奸宄也。明初但以之督办贡赋,均给徭役而已。考明代征粮之制,每都设自一至十甲,以粮裕者坐甲,余每年点一甲充里长。凡崔征粮饷,运解南漕,以及军需杂徭,俱由当地里长调夺。定例十年九空,轮流承替,其余零星小户,附之散甲,推粮过票,谓之粮坐某甲。明末各甲粮户消长不一,成规日变,弊端日出。清初犹沿旧例。及康熙廿一年,罢甲改都,废排年,除里长,一切公私度支,悉从粮内输将,民得自行报纳,谓之某都花户。换甲为户,十户轮年,称为户首,故谚有之曰:千硕粮田由户首。所谓户首轮年者,仍未失征催旧规耳。

盐山寺原属于醴陵下二十四都,康熙廿一年,改为十六都。所系之境,日东林,曰大障,曰屈塘,曰盐山,日湖井。我十姓子孙至今不出五境范围之外,故田赋亦不出十六都之外。故所称一甲谢惟庆,二甲文回保,三甲杨受元,四甲黄福清,五甲邓甲七,六甲刘可翁,七甲陶均秀,八甲黄信福,九甲李元嵩,十甲易必达,列为十姓,自是始于明初无疑。父老遗传,元明鼎革之际,杀戮最惨,田土荒芜,醴陵土著仅存十八户。洪武初年,招集流亡,皆来自他省。当时户口稀少,不言可知。则全县二十五都编籍民户,凡名门望族,编列十甲,号为正姓,以便科粮崔征。又不仅下二十四都为然也。我十姓先人,以盐山寺为公共地点,承办赋役,籍以联结团体,整修寺院,其所由来者不亦久远乎哉?

元末明初的战乱,使得湖南地区人烟稀少,田地荒芜。洪武初年,朝廷有“招集流亡”的政策。招集来的“流亡”如何纳入政府管制的范围,以便纳粮当差,是当时一个全国性的大问题。洪武十四年,里甲制度开始颁布实施。《明太祖实录》记载,其办法是以地域相近的110户编为一里,以其中“丁粮多”的10户为里长;其余100户分为lO甲,每甲10户,并设一户为甲首,纳粮当差,十年一轮。如有鳏寡孤独因没有能力任役的,附于一里之后,名之“畸零户”。应该说,盐山十姓的联合,始于明初里甲制的推行。这十姓轮流充当里长,各自带领所领的10户纳粮当差,十年一轮。故有“一甲谢惟庆,二甲文回保,三甲杨受元,四甲黄福清,五甲邓甲七,六甲刘可翁,七甲陶均秀,八甲黄信福,九甲李元嵩,十甲易必达”之说。也就是上面《十甲考》所说的“每都设自一至十甲,以粮裕者坐甲,余每年点一甲充里长”。韦庆远认为,里甲制度除了征调赋役,还用于户口管理。郑振满在研究明清福建户籍制度中指出,至迟在成化、弘治年间,随着里甲组织的破坏,政府每隔十年“大造黄册”的规定流于形式,里甲户籍呈现出固定化和世袭化。盐山十姓祖先的户口即便是在明清鼎革、改朝换代的时候,仍被其后人继承下来,应当也是户籍固定化和世袭化的结果,所以说“清初犹沿旧例”。由于户籍的世袭和固定,以及盐山十姓有意识的经营,“以盐山寺为公共地点,承办赋役,籍以联结团体”,他们之间的联系并未受到来自外界大的冲击,并且有加强的趋势。

与里甲组织相对应,盐山十姓所在的十六都还有一套里社组织。《寺谱·都坛记》:

古者封土为坛。坛者,祭场也。社稷坛初无定制,自明洪武元年始行颁定……,每岁春秋仲月上戊日致祭,属于一县祭则县令主之,属于一都祭则乡民主之,盖祀土神也。我十六都都坛在大障境浴澜塘老屋门上,首突起一阜状,若龟形……而都坛居其中焉。我十姓先人明初落叶于斯,为下二十四都。其时户口稀少,故共立都坛以祀社神,并购田租若干硕以修岁祀,名日都田,今则并归正直会。且因人稠地密,全都居民画分无数土主社会,都坛香火、鸡豚、报赛亦若默默无闻焉。惟每年秋社日,由正直会经理备办酒肴,敦请主祭赞礼于山门外,恭向都坛致祭以报神庥,犹未失前人遗意耳……盖以社为土神,农桑衣食,民命所关,祀社神,即重农事也。

里社组织与里甲组织似乎相同,但就其组织目标而言,二者却不太相同。郑振满认为,里甲组织是为官府服务的基层行政组织,其主要职责是“崔征钱粮、勾摄公事”以及“支应官府诸费”;而里社组织则是自律性的基层组织,其主要目的是风俗教化。《明会典》载:

凡各处乡村人民,每里一百户内,立坛一所,祀五土五谷之神,专为祈祷雨阳时若,五谷丰登。每岁一户轮当会首,常川洁净坛场,遇春、秋二社,预期率办祭物,至日约聚祭祀。其祭用一羊、一豕,酒、果、香烛随用。祭毕,就行会饮,会中先令一人读抑强扶弱之誓。其词日:“凡我同里之人,各遵守理法,毋恃强凌弱。违者先共制之,然后经官。或贫无可赡,周给其家,三年不立,不使与会。其婚姻丧葬有乏,随力相助。如不从众,及犯奸作科,一切非法之人,并不许入会。”读誓词毕,长幼以次就坐,尽欢而退。务在恭敬神明,和睦乡里,以厚风俗。

清取代明,里社组织虽有所变更,但仍然在地方发挥作用。十姓中的杨于宣在宣统二年记述道:“记大清初定,诏示凡我同盟,以原规而联宗社,故我十姓聚首于斯,宏开十族所由来也。”从《都坛记》来看,盐山十姓所在的十六都(明属下二十四都)明初人口稀少,还能在原来的都坛处举行春秋祭祀,其后人稠地密,全都居民各自画分“土主社会”,而原都坛反而“香火、鸡豚、报赛亦若默默无闻焉”。虽然如此,每年秋社日,由盐山十姓组成的正直会“经理备办酒肴,敦请主祭赞礼于山门外,恭向都坛致祭以报神庥”。盐山十姓对于都坛的祭祀,其在整合十大宗族的作用上,与里甲组织可谓互为表里,正如《祭十六都都坛告文》所言:“民等联族,始自大明。浴澜塘畔,古庙重新。共立都坛,夙荷帡幪。兹当春(秋)仲,五谷丰盈。聿修祀典,报答神功。年书大有,宴乐鸡豚。佑我十姓,人民安宁”。很明显,他们通过追述历史,举行都坛祭祀,形成对外具有排斥性和对内具有凝聚性的“我十姓”认同。

三、宗族、寺庙与地方权力

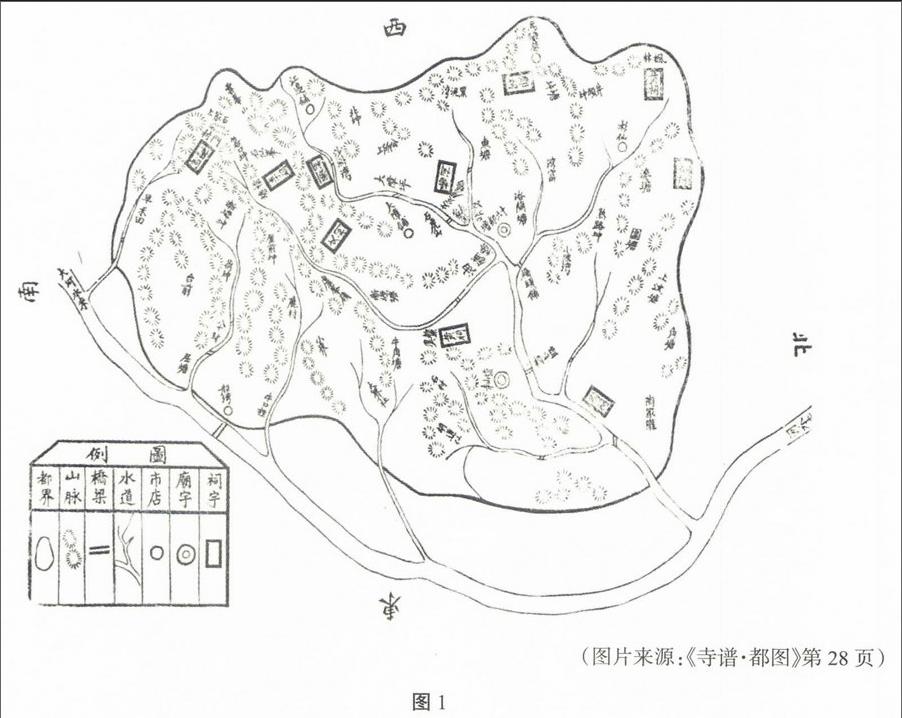

盐山寺十姓均建有自己的宗祠。《寺谱》中有一副“十六都图”,图中很明确地显示,各姓均有自己的宗祠一座(见图1)。十姓宗祠的存在,表明自明清以来宗族组织在乡村社会的普遍性。这一现象与宋以来“宗法伦理庶民化”的历史变迁有关。宗祠是一姓宗族的重要标志,对于宗族内部而言,具有“敬宗收族”的功能,对外则是一种地方权利、权力的表示和证明。刘志伟在研究珠江三角洲的沙田开发中指出,那些既没有祠堂,也没有宗族组织,对于自己祖先的来历一无所知的人来说,根本不可能拥有沙田的合法拥有权。在十姓祖先的履历中,十姓后人明确记载其来历,其意蕴也在于宣示自己祖先渊源有自和在地方社会的合法地位,并把跻身“盐山寺”作为一种在地方社会权力的象征,而对其他人则予以排除。

据民国《醴陵县志》记载:“盐山寺即古召灵寺,唐海峰禅师所建。明宣德间,十姓重修。”《寺谱》的记载对其来历则含糊其词,说“古名盐石山昭灵寺,建明宣德间”(盐山寺见图2)。也就是说,十姓并非盐山寺的始建者,而是通过修建的方式,将其据为己有。十姓凭借各自的宗族势力,在地方社会中既各自相较,如在捐修盐山寺的列名中,很注重排名,在《寺谱·编修概要》中说明,“碑记祔享各姓捐名均照前明次第,不敢颠倒紊乱,变更常规”,“祔享捐名各姓尊卑长幼均经各姓审定,编者未负责任”,又以官方的里甲编排为基础,联合起来一致维护共同的利益。这在寺庙及庙产的管理过程中体现得淋漓尽致。嘉庆二年发生一件“盗卖”寺产的案件,十姓将知县的判词刻碑并记录在《寺谱》中,其详情如下:

醴陵知县岳宁阿审得杨明邦等以谋夺名山等事俱控……等一案。缘盐山寺自明宣德间建修,相传古刹寺后接建社仓,本系十六都十姓公地。寺内田种一硕六斗,并池塘园土,为住持香火之资,不许售外。以古壕为界,壕外即系胡姓。嘉庆元年,在盐山寺借寓教读,贪谋该处建祠,商同僧智慧、智德,将山基田土售一半与伊。……姑念该生到案俯首认罪,从宽免究,所有原交十八千,断令捐一半以为修寺之资,……该僧智慧、智德不守清规,自应究逐,责革取结,各遵备案。此判。

十姓对于盗卖寺产的智慧、智德告上官府,并将其逐出寺庙。其后,他们共同经营,加强管理,“两姓经营一年,五年复始”。

十姓对外姓的接纳趋于保守。盐山寺一“古钟”记载:“明成化十年,……钟载前代开山施主黄源琳、胡仲达、陶则思。”黄、陶很有可能属于十姓,但是胡仲达则不是。盐山寺“以古壕为界,壕外即系胡姓”,这里的胡姓就是胡仲达后裔一族。按理说来,胡姓是盐山的开山者之一,在盐山寺旁拥有产业,应可跻身寺庙管理者之列。但是,即便是胡姓有意加入,也未被完全纳入。据《寺谱·胡仲华裔捐契》记载:

永立捐山岭正杂竹木等业契人胡仲华公裔龙生、东苍、台林、福开等。缘盐山寺予等族内与寺相近咫尺,尚蒙神灵恩庇,无由报答,是以合族通同商议,均愿将山门外世管山岭一所……丝毫不留,一概捐与盐山寺十姓等照契管理,施为自便。自捐之后,任其照界围壕,蓄禁树诛,以妥神灵。一捐千休,永无反悔。倘予族内人等外生枝节,予等从场者理落,不干十姓之事。

胡姓捐山岭产业给十姓的理由是:与盐山寺相近,获得了寺内神灵的庇护。获得庇护也不全是假,但这个庇护不是神灵而是这十姓。胡姓因为捐产业给盐山十姓,其在一定程度上,得到了十姓在当地的认可。《寺谱·寺规》记载:“栋头胡仲华裔原捐古壕外挨大路转曲地土一片,原许正直会秋社日,十姓会宴,柬请彝姓饮福二名,应照原额,小祭则免。”宴请胡氏家族二名人员参加盐山寺的秋社,但“小祭”就不许其参加。《寺谱·祭礼》记述祭礼的详细过程:

行祀神礼,神坛肃静,执事者各司其事。三擂鼓,三鸣金,三击磬,奏大乐,乐止,奏小乐。主祭生就位,与祭者皆就位。平身,诣盥洗所盥洗,授巾。诣香案前跪,皆跪,初上香,亚上香,三上香。献帛,叩首,兴,复位,鞠躬,跪,叩首,兴,行三献礼……礼毕,退位。

萧凤霞认为,可以通过仪式来考察社会行为模式和日常生活的内在结构,仪式的参加者往往可以利用仪式来交流思想,划分社会界限,确定角色。盐山寺十姓内部的祭祀,以及允许两名属于十姓之外的胡姓参与的秋社,就是属于这种划分社会界限的仪式。他们通过这种结合与仪式,宣示十姓在地方上的影响力,而有限度地接收十姓外的胡姓,也就是在一定程度上承认胡姓在地方上的地位。宗族是一族权力的代表,而盐山寺是十姓权力的代表,他们虽然各成体系,但是盐山十姓的联合又以各姓宗族为基础。

宗族与寺庙似乎只是地方的现象,而实际上,其与国家的关系密切。科大卫和刘志伟对华南宗族的研究认为,自宋以后,通过祭祀礼仪、儒家师传、文字、科举等渠道,宗族礼仪在地方社会得到推广,宗法意识在民间社会普遍流行,家庙也成为乡村组织的中心,从而将地方认同与国家象征结合起来。盐山十姓的宗族组织无疑也发挥了这样的作用。除了在宗祠祭祀自己的祖先外,盐山寺“十姓附享堂”(见图2)也是祭祀各姓祖先的地方。《盐山寺图记》记载:“……侧门而进则为衬享堂,寝室朝后立焉,我十姓基祖神主衬享于斯。”既然有了宗祠,为什么还要在盐山寺的“享堂”中祭祀?民国《醴陵县志》说的很明白:旧制八品以下达于庶人祭于寝,不得建庙。明代始驰其限,庶士庶人得立始迁祖庙,岁时祭享。然当时人民尚多奉木主于佛寺神庙,迄清代乃皆从事建祠立堂。

据此可以得知,在明代朝廷对家庙礼制“驰其限”以前,不是品官的庶人不得建立祠堂祭祀始祖。其实,明嘉靖十五年朝廷“议大礼”,礼部尚书夏言上疏允许官民祭祀始祖,但是只有品官才能建立家庙。也许是这个原因,醴陵地区的庶人在明代还多在“佛寺神庙”祭祀始祖,直到清代民间才开始普遍建立祠堂祭祀始祖。据此可以推测,十姓在盐山寺“享堂”祭祀始祖应当还在各姓宗祠之前,而且寺中“享堂”的地位还在各姓宗祠之上。建立宗祠后,各姓还继续在寺中“十姓附享堂”祭祀祖先,一则作为历史的遗留而予以保存,更为重要的是,十姓将其在盐山寺“享堂”中祭祀始祖作为一种在地方上权利和权力的证明。盐山寺中供奉的神明,“在儒则有文昌、关圣,在释则有诸佛、观音,在道则有祖师、真人,在轮回果报则有十殿阎王”,除释迦牟尼、观音大士、地藏菩萨等外,还包括国家认同的关帝、包公和文昌。关帝、包公与文昌这几位神明,都渗透着儒家意识形态。盐山十姓祭祀国家认同的神明,对于整合地方社会与国家也具有重要作用。

四、活动中心的变迁及“国家”的在场

2015年2月,笔者到盐山寺所在的大障镇进行田野调查。虽然直到1988年才建镇,已经有两百多年墟市历史的大障现在已经成为醴陵市的八大集镇之一,集十姓所在村落的政治、经济、文化中心于一身@。不过,大障成为地域的中心,却有一个过程。明初,国家在基层建立里社制度,民间活动的中心自然在社坛。如上引《寺谱·都坛记》,盐山十姓所在的社坛在“大障境浴澜塘老屋门上”,按照国家的规定“每岁一户轮当会首,常川洁净坛场,遇春、秋二社,预期率办祭物,至日约聚祭祀”,但后来“都坛香火、鸡豚、报赛亦若默默无闻焉”。这个变化,也许是在明宣德年间十姓修“盐山寺”后,盐山十姓的活动中心逐渐由社坛转到了“盐山寺”。这与明代中后期代表国家基层组织的里甲制度的衰弱以及民间自治组织的兴起密切相关。直到民国二十九年修《寺谱》,盐山寺一直是十姓活动的中心所在。新中国建国伊始,由于破除迷信活动的运动,盐山寺冷落下去,由作为商业中心的大障镇取而代之。那时的大障镇有私营小商店5家、客栈4家、药店4家;改革开放后,全镇办起了许多个体小商店,1992年底,全镇个体小商店287家,大障镇成为该区域名副其实的经济中心。很明显,盐山寺地域活动中心的地位,完全被经济活动频繁的大障镇所取代。浴澜塘——盐山寺一大障镇,三个活动中心的递嬗,其背后是国家历史的大变迁。

而作为乡村社会的主角,乡民们根据自己的需要塑造着乡村社会。在明代不符合国家礼制的情况下,十姓并没有建立宗祠,而是在盐山寺中供奉自己的祖先,并把国家认可的神明如包拯、文昌、关帝等搬进去。明中后期直到清代,国家宗法礼制松弛,民间大兴建宗祠之风,各姓建立宗祠,对乡村社会施行“士绅化”改造,并把各自祖先牌位请进盐山寺。民国十五年,破迷信运动一度高涨,盐山寺遭到一定程度的破坏。民国十九年盐山寺重修,其理由是“保护风景名胜”,并把十姓的联合与当时流行的“民族主义”的说法联系起来。如今,大障镇因为曾是醴陵南四区苏维埃政府所在地,并有不少革命志士和群众被杀害,而被塑造成革命圣地。笔者走访大障镇时,大障镇杨氏总祠内则张贴“八荣八耻”的宣传标语,外围横梁上书“醴陵南四区苏维埃革命纪念馆”,对联一副:“壮举惊天地,忠魂昭古今”。杨氏宗祠现已经申请了湖南省重点文物保护单位。而作为宗教机构的盐山寺内,赫然挂着《宗教事务条例》以及《醴陵市宗教活动场所工作职责、管理制度》。笔者之所以不惮繁琐叙述这些,是因为在这些叙述中,能找到乡民随着国家的变迁塑造社区文化、构建乡村历史的线索。无论是明清时期盐山寺以及各姓宗祠的建立,还是民国时期“民族主义”、“保护名胜”的说法,以及现在寺庙以及宗祠内的管理条例和宣传标语,都体现、彰显了国家的在场。在这个过程中,乡民并不是被动地接受,而是主动地利用国家的话语体系,来构建自己的文化,以获得一种正统性、合法性的地位。

五、余论

传统中国的乡村社会是以怎样一种方式组织起来的?它与国家的关系又是怎样?弗里德曼与施坚雅对此分别提出“宗族研究范式”和“市场体系”理论。弗里德曼通过对华南村落社区的研究认为,华南是中国的边疆地区,中央王朝的控制力量有限,地方上出于防卫的需要,以及土地开垦和水稻种植都需要大量的人力,宗族组织得以在华南地区发展起来。施坚雅则认为传统中国乡村社会中,是“基层市场”把乡村社会组织了起来,基层市场不仅为下层区域内生产的商品提供了交易的场所,它也是农产品和手工业产品向上流动的起点。同时,基层市场还是小农社会交往和文化的载体。中华帝国以市场网络为纽带,乡村与国家得以联系起来。除此之外,还有一种“祭祀圈”理论。林美容认为,祭祀圈是指一个以主祭神为中心,共同举行祭祀的居民所属的地域单位,乡村社会以这种方式得以组织起来。而国家通过封敕民间神的方式,将国家意识与乡村社会的神灵信仰统合起来,如詹姆斯·沃森对天后的研究,以及杜赞奇对关帝的研究。在本文中,我们可以清楚地看到,传统中国的乡村社会不是任何一种理论可以概括的,应该结合具体的研究,来探讨乡村社会。盐山寺十姓所组成的乡村社会,既有代表血缘关系的宗族组织,又有可以代表地缘组织的“寺庙”、里甲与里社,还有“大障铺”等代表简易市场的“市店”(见图1),它们互相影响,共同作用于乡村社会。宗族组织可以传达国家儒家意识形态;而寺庙、里社既满足了乡村村民的信仰需求,又调节、融合了乡村社会的各种矛盾;里甲制则使得盐山寺十姓这一联合体得以组成与延续。在乡村社会的构建过程中,既有国家行政与观念方面的渗透,又有地方乡民根据自身的要求,主动吸取国家话语以获得正统性与合法性的地位。

(责任编校:文晶)