“3+4”中本衔接物联网工程专业课程衔接的探讨

2016-12-21彭文华贾子彦

彭文华+贾子彦

摘要:中高职衔接是当前我国现代职业教育体系建设的重点和难点,课程体系是衔接的核心,课程衔接是根本。该文重点讨论了常州“3+4”中本衔接物联网工程专业课程衔接的具体思考和做法。

关键词:“3+4”中本衔接;物联网工程专业;课程衔接

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2016)28-0138-04

“3+4”中本衔接物联网工程专业”没有现成的案例,需要理清的问题很多,其中课程衔接是根本问题。“3+4”中本课程衔接必须对人才培养目标、人才培养规格、职业能力、就业岗位、工作任务、课程体系、课程标准等进行深入的研究与分析,而本文主要讨论 “3+4”中本衔接物联网工程专业”课程衔接的具体思考和做法。

1 “3+4”中本衔接物联网工程专业的建设背景

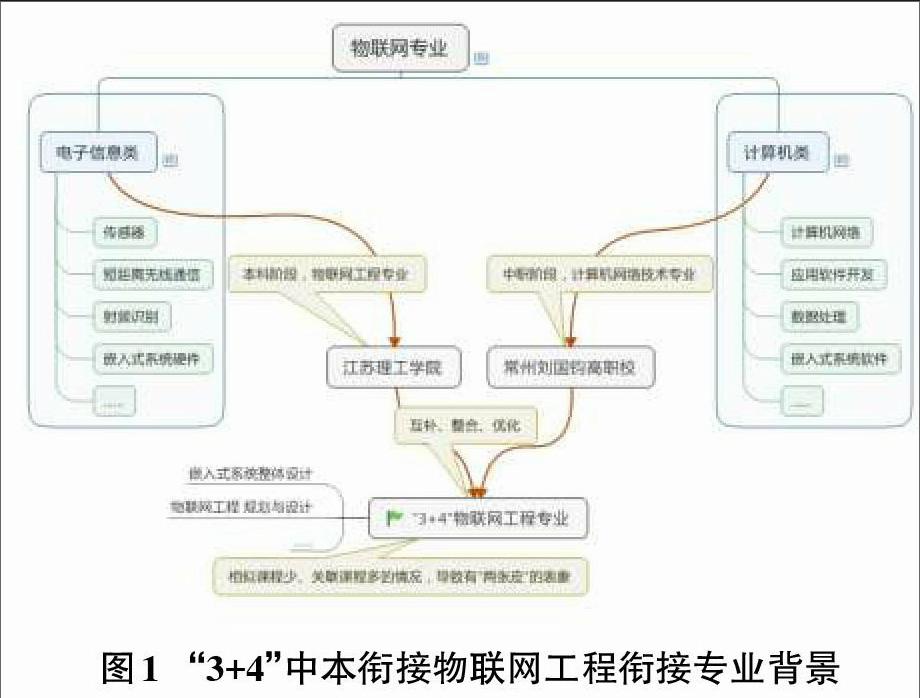

“3+4”中本衔接物联网工程专业,进行衔接的两个专业虽然同属于信息类且相关性较强的专业,但如图1所示,本科阶段衔接的物联网工程专业属于电子信息类专业且偏底层硬件,中职阶段的计算机网络技术专业属于计算机类专业且偏上层应用(偏软)。在此基础上,通过互补、整合、优化的路径,重组“3+4”中本衔接物联网工程专业的课程体系。因此,出现了课程衔接相似课程较少、相关课程较多的现象,甚至被个别专家误认为是“两张皮”,其实不然。

2 “3+4”中本衔接物联网工程专业课程衔接的整体思路

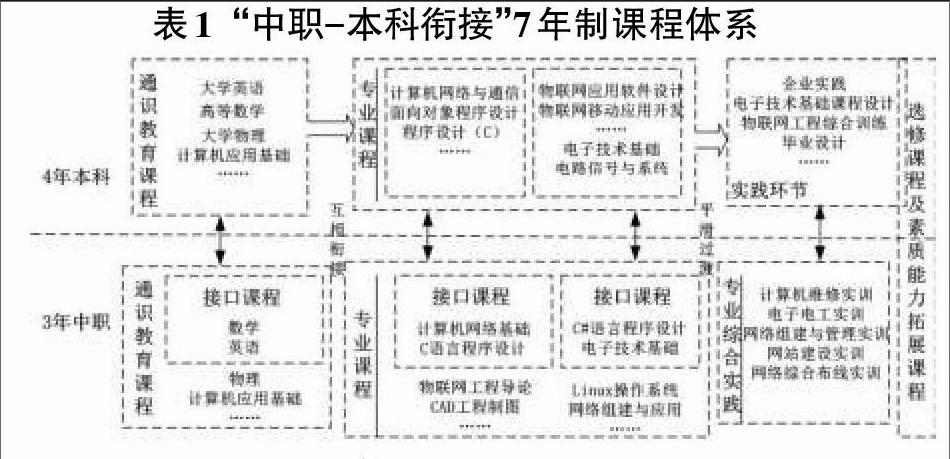

课程衔接紧密围绕人才总体培养目标,紧扣岗位能力培养要求。突出人才培养整体性、针对性和适应性,以及强调前3年夯实学生的基础知识并突出其实践操作技能的培养,后4年强调拓宽理论知识和加强工程设计能力培养,将理论结合实践并将其深化、突出学生的工程实践能力和综合创新能力的培养,并通过有效衔接优化及平滑过渡,形成7年一贯制课程体系。按照从简单到复杂的任务进行重构,工作场景通过学习领域来体现,构建融合物联网行业特色和规范的“中职-本科衔接、实践导向”的课程体系,如表1所示。

3年中职阶段的课程体系,基础理论知识遵循“必需、够用”的原则,以实际应用为目的,突出实践技能的训练。课程体系由“通识课程+专业课程+实践环节”组成。为了达到本科入学标准要求,提高学生的可持续发展能力,将通识课程中的英语、数学等课程称为接口课程,定为核心基础课。按照本科要求,加大课时和加深内容,考核由江苏理工学院主导负责出卷、阅卷等工作。专业课程由专业基础课程、专业课程构成。其中专业基础课程是知识形成的主体,旨在形成专业学习需要的基本知识和能力,需要增加此类课程的课时数以及课程门数,将C语言程序设计、电子技术基础等课程定为接口课程,考核由江苏理工学院主导负责出卷、阅卷等工作;专业课程是专业特色的集中体现,包括学生必须掌握的本专业的基本技能;专业综合能力课程为计算机维修实训、电子电工实训、网络组建与管理实训、网站建设实训、网络综合布线实训,是实践性教学环节,重点培养学生的综合实践技能。专业必修课程考核由江苏理工学院主导负责出卷、阅卷等工作。

4年本科阶段的课程体系,把深厚的理论基础知识、加强专业工程设计能力、实践创新素质三者的培养教育融为一体,培养基础知识扎实,符合物联网工程领域和行业乃至区域经济建设需求、既有本科层次专业理论、又经工程实践能力强化、具有责任意识和创新能力的物联网工程应用型人才。课程体系由“通识课程+专业课程+实践环节”组成。以电子技术基础、电路信号与系统、嵌入式系统原理及应用、单片机原理与应用、物联网应用软件设计等为核心课程;以物联网工程软件实习、硬件实习和综合训练为实践环节,突出物联网专业特色。重点培养学生的专业基础知识、工程实践能力及研发学习能力。

3 “3+4”中本衔接物联网工程专业课程衔接存在的问题和对策

“3+4”中本衔接物联网工程专业的课程体系是通过对衔接的中职和本科原有专业的课程体系进行互补、整合、优化后重组而来,因此原有中职和本科的培养目标、课程结构、课程内容、教学模式都直接影响着课程衔接的具体实施。

3.1培养目标导致的衔接问题和对策

中职学校为了提升学生的就业竞争力,十分重视职业能力的培养,以就业为目的的教学计划,十分重视针对岗位的专业技能的训练,理论知识学习相对薄弱,其中基础通识课学习弱化更为明显。本科教育则重视学习、思考和创新能力的培养,策略性技能培养不足,没能实现人才层次的提高,造成中职、本科人才培养目标缺乏延续性。选择中职与应用型本科专业这类培养目标比较接近的专业衔接是解决这一问题的理想策略。江苏理工学院的物联网工程专业主体人才输出口径是具有“大工程观”视野的应用型技术人才,从培养目标的衔接方面看,与刘国钧高等职业技术学校三年制计算机网络技术专业的培养目标比较接近。

3.2 课程结构导致的衔接问题和对策

通过调研发现,中职院校都十分重视实践能力的培养,实践教学学时占的比例很高。而本科类院校更加重视理论知识的传授。导致课程结构衔接有如下几方面的问题:文化基础课存在脱节现象,专业理论课程部分重复,专业技能(实习)课程倒挂现象明显,职业资格证书与课程对应关系不紧密等。为此,针对我们物联网“3+4”项目,在课程结构设置上采用两兼顾和两加强的措施,兼顾中职和本科课程的基本结构和导向,加强各自文化基础课程设置,重复的课程在双方协商下进行调整和优化。

3.3 课程内容导致的衔接问题和对策

课程内容的衔接包含文化课和专业课,文化课和专业课应分别针对性的进行课程内容衔接的设计,制定可行性的课程标准。

由于中职学校着重强调的是职业基础知识的培养和实践技能的训练,对文化基础知识的学习要求相对淡化。如果在中职阶段不重视基础文化课程的学习(包括数学、语文、英语、物理等),进入本科阶段,首先对大学英语、高等数学等公共基础课程的学习产生困难;进而,对专业理论课程的学习掌握形成障碍,限制了对专业实践知识、技能的理解,形成“知识建构塌方”的典型现象。同时,由于缺乏较为完善的知识结构从而影响专业新知识自学能力的提升,最终影响学生职业创新能力和职业发展。为此, “3+4”的中职阶段建议要适当增强针对专业的“够用”的基础文化课程,特别对英语和数学的要求,在进入本科时要科学制定转段要求,设置合适的准入门槛,中职阶段设置月考模式,多方面促使学生在中职阶段自觉打牢文化基础,为后续学习做好起步准备。

3.4 课程教学模式导致的衔接问题和对策

中职阶段专业课程教学普遍采用项目化教学,突出做中学和学中做,相应的月考和课程终结性考核主要是通过完成考试要求的操作项目或任务的形式进行。根据“3+4”中本衔接物联网工程衔接的规定,中职阶段的专业必修课程考核由江苏理工学院主导负责出卷、阅卷等工作。应用型本科学校目前仍然较多的采用学科教学的模式,导致本科学校老师在出卷时受本科学校教务规定的要求,主要以书面考试的形式。因此产生了课程考核模式的矛盾,而考试模式又直接影响到教学模式和内容。为此,“3+4”的中职阶段建议专业课程的考核采用书面和操作相结合的考试方式,约定书面和操作内容的各自比例。

4 “3+4”中本衔接物联网工程专业课程衔接的具体做法

课程衔接问题的实质是使得“中本”衔接课程内容能够相关,课程衔接的前提是能实现“中本”课程内容层次化的描述,以促使课程任务在“中本”之间获得合理分配。

以下将主要从培养能力、教学内容、教学要求和衔接方法这四个方面对中职阶段的专业核心课程(C语言程序设计、电工电子基础)与本科阶段相关课程的衔接进行具体的说明。

4.1 C语言程序设计

在中职阶段设置了C语言程序设计课程(6学分,102学时,其中理论50学时,实验52学时),本科阶段与之相衔接的是程序设计(C)课程(4学分,80学时,其中理论48学时,实验32学时)。在中职阶段,主要根据学生的接受能力对程序设计的基本概念,C语言的基本语法,基础的数据类型和程序结构进行介绍。在本科阶段,主要针对C语言中的函数、指针等重难点内容进行较为深入的讲解,并着重培养学生应用计算机解决实际问题的能力。具体的衔接情况如表2所示。

4.2 电工电子基础

在中职阶段设置了电工电子基础课程(8学分,132学时,其中理论50学时,实验82学时)。本科阶段与之相衔接的是电路、信号与系统(5学分,80学时),以及电子技术基础(5学分,80学时)这两门课程,特别是电路、信号与系统课程中的电路部分和电子技术基础课程中的模拟电子技术部分。在中职阶段,电工电子基础课程主要包含了传统的本科电路分析和模拟电子技术课程中适合中职阶段学生学习的较为基础内容,通过大量的实践操作,旨在让学生建立起对电路系统的基本认识,具备一定的操作能力。与普通的计算机网络技术专业相比,此课程的比重和地位都有较大程度的提高。而在本科阶段,通过将一部分基础内容下放到中职阶段,成功地将原有的电路原理、模拟电子技术及数字电子技术课程进行了整合,从而可以开设更多的软件类课程,更好的实现对软硬兼修的物联网工程技术人才的培养。具体的衔接情况如表3所示。

5 “3+4”中本衔接物联网工程专业课程衔接后续研究的思考

对于中职阶段的学科专业课程,在本科阶段均有相关的课程与之对应。 为了使“3+4”人才培养方案形成了一个有机的整体,必须保证相关课程之间在培养能力、教学内容和教学要求方面形成良好的衔接。以上已经讨论的问题和相应对策外,课程衔接还直接体现在课程标准、课程教材和课程评价;除了专业课程衔接,文化课的衔接也不容忽视。

参考文献:

[1] 黄小璜.现代职教体系试点:着眼中高职衔接的人才培养目标,课程体系构建及教学质量保障——以常州市为例[J].江苏教育研究,2014(11):58-60.

[2] 谭文培.英_澳_美中高职衔接课程体系的构建及对我国的借鉴[J].科教文汇,2014(7):104-105.

[3] 郝丽萍,熊昕,熊茂华.物联网技术专业的中高职衔接人才培养标准的研究[J].时代教育,2015(11):51-52.

[4] 徐国庆.中高职衔接中的课程设计[J].江苏高教,2013(3):139-141.

[5] 徐国庆,石伟平.中高职衔接的课程论研究[J].教育研究,2012年(5):69-73.