中国学龄儿童饮食习惯、营养摄入及与BMI相关研究

2016-12-21叶心明肖巧俐易红赤

叶心明,肖巧俐,易红赤

中国学龄儿童饮食习惯、营养摄入及与BMI相关研究

叶心明1,肖巧俐1,易红赤2

研究通过比较我国学龄儿童(城市儿童、城市流动儿童以及留守儿童)不同饮食习惯与营养摄入情况,以及在这些不同习惯与身体形态指标之间关系的基础上,对导致我国不同学龄儿童肥胖、营养不良等健康问题的饮食习惯原因进行了分析。结果为:当前我国城市学龄儿童无论在饮食习惯上,还是在膳食营养摄入方面,均比流动儿童与留守儿童好;城市儿童在身体形态关系密切的肉类与蛋类方面的过量摄入,则是导致城市儿童BMI高于流动儿童与留守儿童的主要原因;农民工子弟特别是流动儿童群体日益趋同于城市儿童的膳食结构,有可能会引起这类儿童新的肥胖问题。

学龄儿童;饮食习惯;营养摄入;BMI指数;相关研究

近年来,我国农民工人口移动结构发生了很大变化:由当初的“单身”外出务工形式到后来以“家庭化”整体形式流向城市[1]。而作为他们的后代——农民工子女,一部分被父母带到城市,形成了所谓的“流动儿童”[1]。而另一部分则留在农村生活,形成了“留守儿童”[2]。生活环境的变迁、代际关系的不同又不可避免的对这“流动儿童”“留守儿童”及“城市儿童”三个儿童群体的饮食习惯,膳食结构等产生深刻的影响。而与其紧密相关的健康问题,又不得不成为社会关注的重点问题。儿童时期养成良好的饮食与营养物摄入习惯不仅关系到他们身体形态的发育现实状况,还关系到未来惠及一生的健康生活方式的形成。但在现行的城乡政策框架下,一方面由于流动儿童无法享受与城市同龄儿童同等的教育机会,从而被排斥于城市和乡村正式的教育体系之外,成了被“边缘化”群体。另一方面由于“留守儿童”由于乡村资源的缺乏,同样成了“弱势”群体。这些“边缘化”群体和“弱势”群体不仅无法享有与城市儿童等同的医疗、卫生、教育以及公共服务,而且在饮食、营养摄入习惯上的差距又会进一步拉大两者在生长发育、乃至体质健康上的差距。基于此,本文从比较三类群体饮食习惯的差异,以及这种差异与身体形态之间关系出发,试图找出我国不同学龄儿童饮食习惯的差异所导致肥胖、营养不良等健康问题的原因。

1 研究对象与方法

1.1 调查对象基本情况

以“长三角”“珠三角”“环渤海经济带”以及中部发达地区等农民工主要集中的地区为本研究调查区域。按分层整群随机抽样原则抽取各地区主要城市,如“长三角”的上海、南京及杭州等;“珠三角”的广州及深圳等;“环渤海经济带”的北京及天津等;中部发达地区的武汉、长沙及农民工来源地区的城市学校、农民工学校以及农民工来源地学校的一年级至五年级的小学生作为“学龄儿童”,即为本文的调查对象。在全国11 399名调查对象中,属于城市学龄儿童有3 675名,占总样本的32.24%;属于农村留守学龄儿童有3 042名,占总样本的26.69%;城市中的流动儿童有4 682名,占总样本的41.07%。

1.2 研究方法

1.2.1 测试法

身体形态指标测试方法按照《国家学生体质健康标准》(2014年修订)[3]中国学生体质与健康调研检测细则进行。以BMI指数为衡量身体形态发育状况。

1.2.2 问卷调查法

问卷采用分层整群随机抽样的方法,由各班级班主任协助小学生完成问卷填写,部分问题由学生带回家交父母填写。

1.2.3 数理统计法

三组儿童身体形态指标及饮食、营养摄入习惯等的比较,统计分析采用对应分析[4],相关比例测试以及皮尔逊相关检测等方法,统计软件为SPSS 20.0。对每个研究对象进行BMI值、饮食习惯等进行统计,得出相应数据并与调查问卷数据对应。

2 结果与分析

2.1 我国不同群体学龄儿童三餐习惯比较

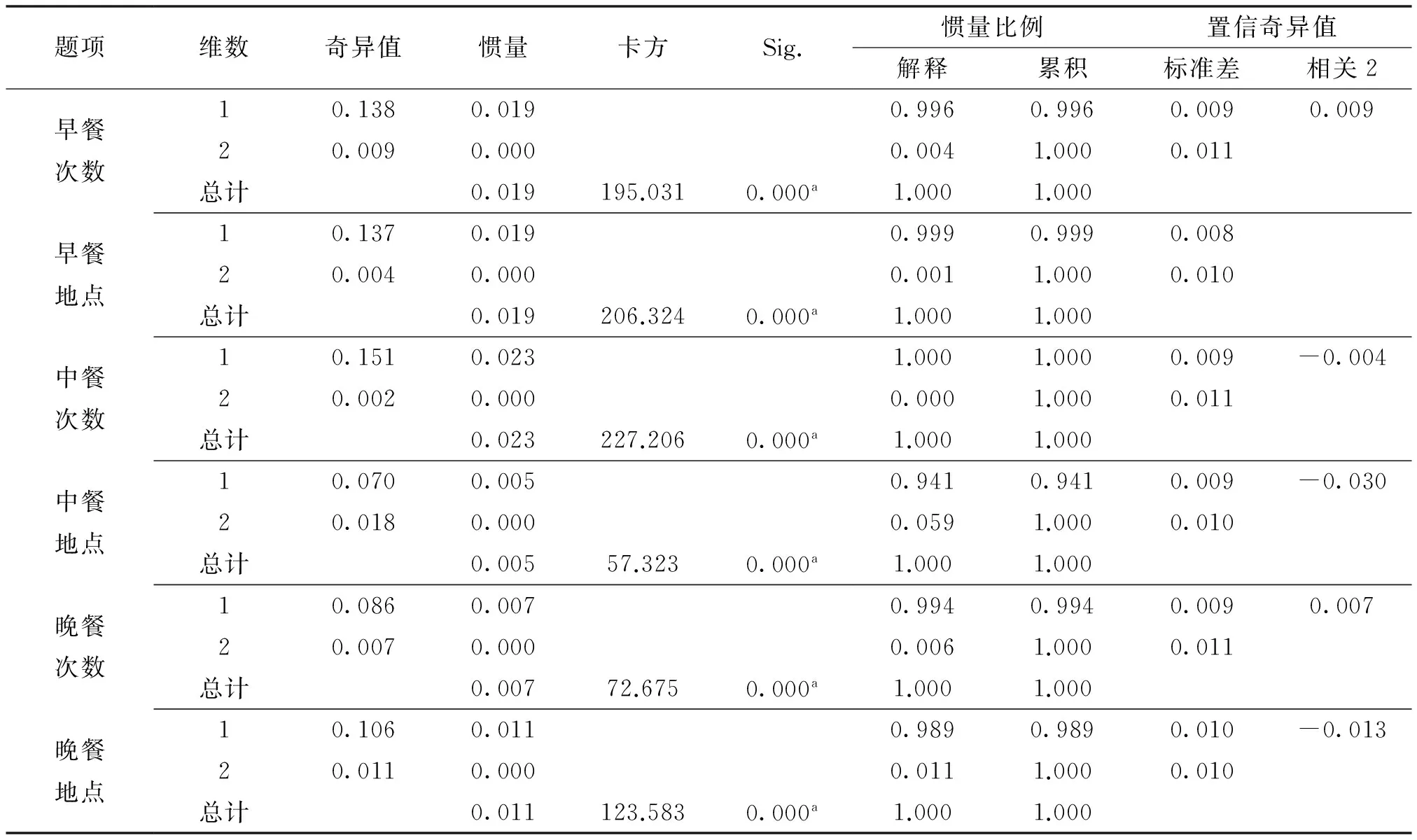

表1 不同群体三餐习惯对应模型汇总一览Table 1 The corresponding model of meals habits of different groups

表1是不同群体三餐习惯对应分析的主要分析过程和关键结果的汇总表。从表2中可以看出,在调查三个群体儿童早餐次数的题项中,第1个特征根的方差贡献率为0.996,即超过99.6%的方差被第一维度解释了。说明以该对应模型的解释效果很好。同样,在早餐地点、中餐次数、中餐地点、晚餐次数、晚餐地点的题项中方差贡献率分别为0.999、1.000、0.941、0.994、0.989,说明这五个模型解释效果不错,信息丢失很少。

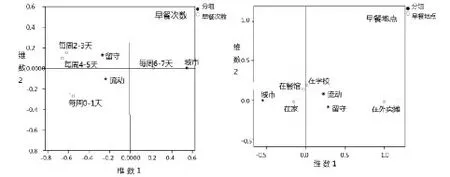

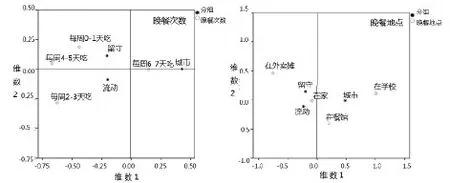

图1-1为不同群体早餐习惯对应分析结果的量化散点图。一般认为落在由原点出发接近相同方位的及图形相同区域的同一变量的不同类别具有相似的性质,并且落在原点出发接近相同方位及图形相同区域的不同变量的类别可能有联系,借助对应分析散点图可以直观的表现出群体类型与早餐习惯的倾向性。由图1-1的左图可知,流动儿童与留守儿童均分布在原点的左侧,而城市儿童分布在原点的右侧,说明留守儿童与流动儿童的早餐次数的分布具有相似特征,但两者均与城市儿童习惯存在显著的差异。其中城市儿童倾向于每天都吃早餐(每周6-7天吃),而留守儿童与流动儿童的每周早餐次数不固定。进一步分析发现流动儿童相比起留守儿童而言,位置与每周0-1天吃更为接近,说明流动儿童每周吃早餐的次数最少。而右图中所示,在早餐地点的选择方面,城市儿童与流动儿童、留守儿童也存在显著性差异,其中城市儿童倾向于在家和学校吃,而流动儿童选择在学校、在餐馆吃,留守儿童没有明显的倾向性。

图1-1 不同学龄儿童群体早餐习惯对应散点图Figure 1-1 The scatter diagram of different school-age children’s breakfast habits

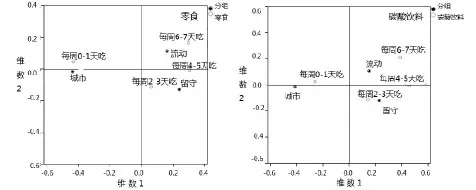

图1-2为不同群体中餐习惯对应分析结果的量化散点图。从图1-2的第一维(维数1)可以看出,留守儿童与流动儿童的中餐习惯的分布具有相似特征,但两者与城市儿童习惯存在显著的差异。具体来看,城市儿童倾向于每天都吃中餐,分布较为稳定。而留守儿童与流动儿童的每周中餐次数选择分布不固定。而右图为吃中餐地点的选择对应,由图1-2可知,城市儿童与流动儿童、留守儿童也存在显著性差异,其中城市儿童倾向于在家吃,而流动儿童、留守儿童均倾向于在学校、在餐馆吃。

图1-2 不同学龄儿童群体中餐习惯对应散点图Figure 1-2 The scatter diagram of different school-age children’s lunch habits

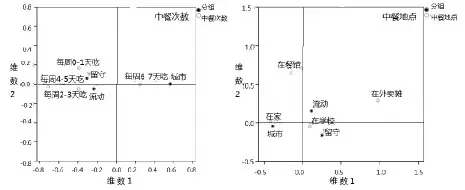

图1-3为不同群体晚餐习惯对应分析结果的量化散点图。从图中的第一维(维数1)可以看出,留守儿童与流动儿童的晚餐习惯的分布具有相似特征,但两者与城市儿童习惯存在显著的差异。其中城市儿童倾向于每天都吃晚餐,而留守儿童与流动儿童的每周晚餐次数不固定。而右边图所示的,吃晚餐地点的选择方面,城市儿童与流动儿童、留守儿童也存在显著性差异。具体来看,与早餐相反,城市儿童倾向于在餐馆、学校吃,而流动儿童、留守儿童均倾向于在家吃。

2.2 我国不同群体学龄儿童零食与碳酸饮料摄入习惯比较

图2为不同群体零食与碳酸饮料摄入习惯对应分析结果的量化散点图。从图中的第一维(维数1)可以看出,在零食和碳酸饮料的摄入两个方面,留守儿童与流动儿童的分布均具有相似特征,但两者与城市儿童的摄入习惯又都存在显著的差异。其中城市儿童倾向于每周0-1天吃零食和碳酸饮料,而留守儿童倾向于每周2-3天吃零食和碳酸饮料,流动儿童每周倾向于每周4-5、6-7天吃零食和碳酸饮料。这与以往的研究有所不同,以往的研究城市儿童与农村儿童肥胖问题时,发现城市儿童往往比农村儿童摄入更多的零食和碳酸饮料。而本研究则发现,城市儿童零食与碳酸饮料的周均摄入次数已明显降低,但农村儿童特别是流动儿童的摄入次数却很高。

图1-3 不同学龄儿童群体晚餐习惯对应散点图Figure 1-3 The scatter diagram of different school-age children’s dinner habits

图2 不同学龄儿童群体零食、碳酸饮料摄入对应散点图Figure 2 The scatter diagram of different school-age children’s snacks, carbonated beverage intake

2.3 我国不同群体学龄儿童营养物摄入习惯比较

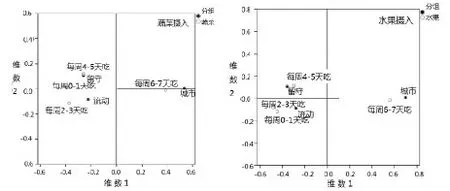

图3-1为不同群体蔬菜、水果摄入习惯对应分析结果的量化散点图。从图中的第一维(维数1)可以看出,在蔬菜、水果摄入的两个方面,留守儿童与流动儿童的分布均具有相似特征,但两者与城市儿童的摄入习惯又都存在显著的差异。其中城市儿童倾向于每周6-7天吃蔬菜、水果,而留守儿童倾向于每周4-5天吃蔬菜、水果,流动儿童每周倾向于每周2-3天吃蔬菜、水果。说明城市儿童蔬菜、水果的摄入情况要好于流动儿童与留守儿童,且流动儿童的蔬菜、水果周摄入次数最低。

图3-2为不同群体肉类、蛋类摄入习惯对应分析结果的量化散点图。从图中的第一维(维数1)可以看出,在肉类、蛋类摄入的两个方面,留守儿童与流动儿童的分布均具有相似特征,但两者与城市儿童的摄入习惯又都存在显著的差异。其中城市儿童倾向于每周6-7天摄入肉类、蛋类,而留守儿童倾向于每周2-3天摄入肉类,且每周4-5天摄入蛋类。流动儿童每周倾向于每周4-5天摄入肉类,且每周2-3天摄入蛋类。说明城市儿童肉类、蛋类的摄入情况要高于流动儿童与留守儿童,且留守儿童摄入肉类次数最低,且流动儿童的蛋类周摄入次数最低。

图3-1 不同学龄儿童群体蔬菜、水果摄入对应散点图Figure 3-1 The scatter diagram of different school-age children’s vegetables, fruit intake

图3-2 不同学龄儿童群体肉类、蛋类摄入对应散点图Figure 3-2 The scatter diagram of different school-age children’s meat, eggs intake

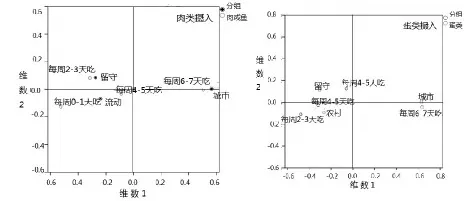

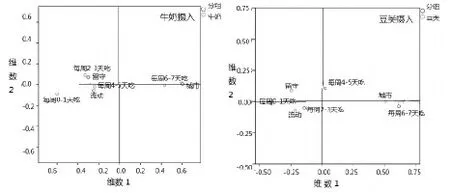

图3-3为不同群体牛奶、豆类摄入习惯对应分析结果的量化散点图。从图中的第一维(维数1)可以看出,在牛奶、豆类摄入的两个方面,留守儿童与流动儿童的分布均具有相似特征,但两者与城市儿童的摄入习惯又都存在显著的差异。其中城市儿童倾向于每周6-7天吃牛奶、豆类,而留守儿童倾向于每周2-3天喝牛奶,且摄入豆类的次数不固定。流动儿童每周倾向于每周4-5天喝牛奶,且每周2-3天摄入喝豆类。说明城市儿童牛奶、豆类的周摄入量要高于流动儿童与留守儿童,留守儿童的牛奶周摄入次数最低,且流动儿童的豆类周摄入次数最低。

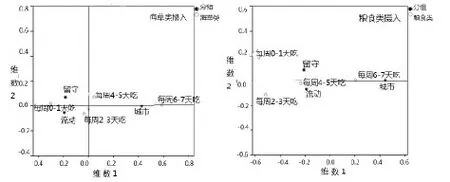

图3-4为不同群体海草类、粮食类摄入习惯对应分析结果的量化散点图。从图中的第一维(维数1)可以看出,在海草类、粮食类摄入的两个方面,留守儿童与流动儿童的分布均具有相似特征,但两者与城市儿童的摄入习惯又都存在显著的差异。其中城市儿童倾向于每周6-7天吃海草类、粮食类,而留守儿童倾向于每周2-3天喝牛奶,且摄入豆类的次数不固定。流动儿童每周倾向于每周4-5天喝牛奶,且每周2-3天摄入喝豆类。说明城市儿童牛奶、豆类的周摄入量要高于流动儿童与留守儿童,且留守儿童摄入牛奶次数最低,且流动儿童的豆类周摄入次数最低。

图3-3 不同学龄儿童群体牛奶、豆类摄入对应散点图Figure 3-3 The scatter diagram of different school-age children’s milk, beans intake

2.4 我国不同群体学龄儿童饮食习惯BMI相关研究

图3-4 不同学龄儿童群体海草类、>粮食类摄入对应散点图Figure 3-4 The scatter diagram of different school-age children’s seaweed, food intake

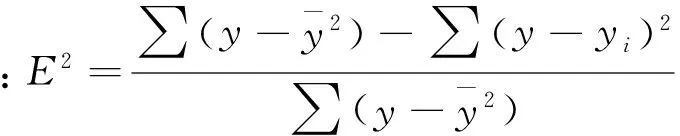

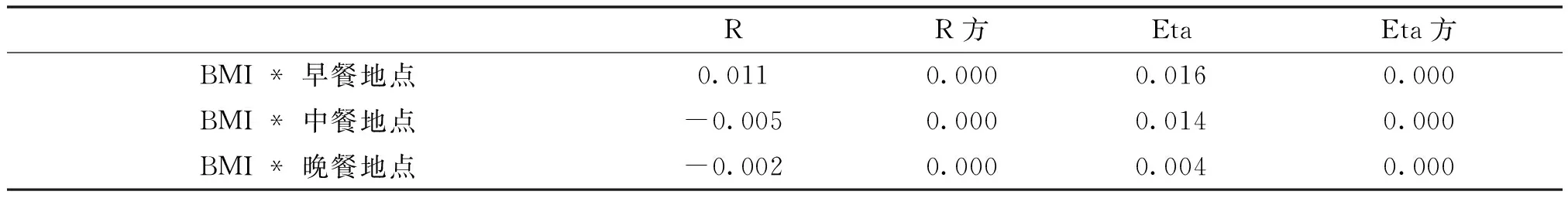

表2 BMI与三餐地点相关性度量一览(E2)Table 2 Correlation of BMI and the location of three meals(E2)

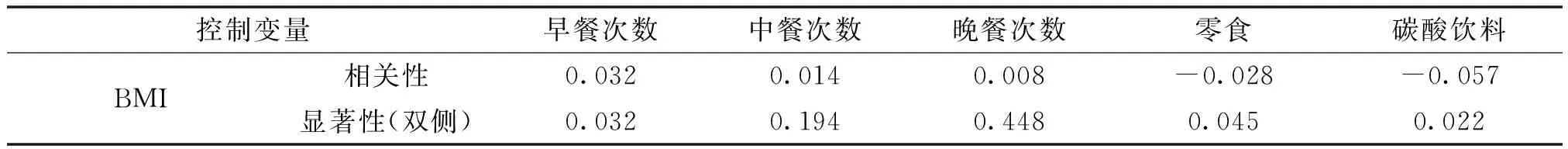

在相关性调查中,分别用1、2、3、4代表每周0-1天、每周2-3天、每周4-5天以及每周6-7天(下同),因此数值越高代表每周三餐次数越高。从表3可以看出,中餐次数、晚餐次数、与身体形态指标之间的相关效应不显著,但早餐次数、周吃零食次数、碳酸饮料的次数与儿童BMI值有一定的相关效应。具体来看,早餐次数与BMI成绩呈现一定的正相关,周零食次数和碳酸饮料次数与身体形态指标呈现出一定的负相关。

表3 BMI与学龄儿童饮食习惯相关性一览Table 3 The correlation of BMI and school-age children’s eating habits(person)

2.5 我国不同群体学龄儿童营养摄入与BMI相关研究

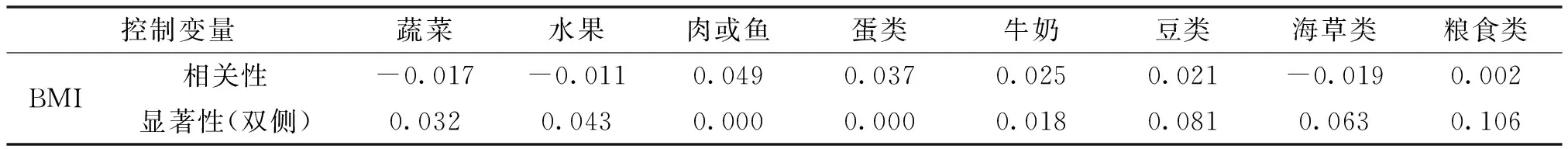

从表4可以看出,儿童蔬菜、水果摄入与BMI指数之间皮尔逊相关系数分别为-0.032、-0.011,显著性水平为0.032、0.043,表明两者之间存在一定的显著性相关。且相关系数为负,表明蔬菜的摄入与BMI的指数呈负相关。说明蔬菜与水果摄入量越多的儿童,其身体形态指标越好。相同的还有海草类摄入。这类营养物的摄入与BMI值同样存在着负相关。但其相关系数显著性为0.063,表明两者相关性不显著。而肉类、蛋类、牛奶与BMI有显著性正相关。从其相关系数来看,其相关强度依次为:肉类>蛋类>牛奶。粮食类摄入与身体形态指标相关性不显著。

表4 BMI与学龄儿童营养摄入相关性一览Table 4 The correlation of BMI and school age children’s nutrient intake(person)

3 讨论

3.1 学龄儿童就餐习惯比较、与BMI指数的相关关系讨论

由前面的调查结果可以得出:城市儿童的饮食习惯与流动、留守儿童的饮食习惯存在不同,且流动儿童的饮食习惯与留守儿童的饮食习惯较为接近。城市儿童的三餐习惯最为合理,而流动儿童的饮食习惯相比而言最不健康,具体表现在:三餐习惯紊乱,经常不吃早餐。而留守儿童要稍好于流动儿童。主要是因为农民工的健康知识相对缺乏,没有树立正确的就餐意识。通常来讲就餐习惯方面的差异会导致学龄儿童在身体素质方面的差异。早餐对人体的营养和健康状况有着重要的影响,特别是对儿童的成长有着十分重要的意义。另外研究中还发现,流动儿童的就餐地点分布也不固定,这一点城市儿童与留守儿童要稍好于流动儿童。究其原因,这与日常生活中(放学后)农民工不能经常为子女准时备餐有关。

在零食与碳酸饮料的摄入方面,流动儿童的零食与碳酸饮料的摄入频率要高于城市儿童和留守儿童。城市儿童的摄入频率最低。从分布图来看,这两个方面都接近于“每周有0-1天会吃”。这点与其他研究的发现不一样,究其原因,可能与城市儿童父母受教育程度较高使得他们对健康的意识更加强烈,因此对健康食物的选择会更加审慎。另外流动儿童与留守儿童的父母也成长于改革开放,相比而言他们的受教育程度要低于城市儿童的父母,他们对健康饮食和膳食营养的认识还不够深刻。研究还发现,学龄儿童吃零食的习惯会影响到学生的身体形态水平。流动儿童比城市儿童倾向于吃更多的零食和碳酸饮料。

3.2 学龄儿童食物摄取分析及其与BMI指数的相关关系讨论

比较三个儿童群体营养摄入的情况发现:留守儿童与流动儿童的分布均具有相似特征,与城市儿童的摄入习惯又都存在显著的差异。城市儿童在蔬菜、水果、肉类、蛋类、牛奶、豆类、海草类、粮食类摄入频率均要高于流动儿童与留守儿童,而流动儿童的蔬菜、水果周摄入次数最低。但在肉类、牛奶两方面流动儿童要好于留守儿童。在蛋类、豆类摄入方面留守儿童要好于流动儿童。通过对学龄儿童营养摄入与身体形态之间的相关分析,发现对BMI影响最大的要属肉类的摄入,其次是牛奶和蛋类。说明城市儿童与流动儿童、留守儿童之间BMI之间的差异,有很大一部分是由于这些营养物的摄入造成的。但流动儿童在这方面要好于留守儿童,这说明刚刚摆脱了营养缺乏导致的营养不良,步入小康或者即将步入小康的农民工已经有出现营养过剩的趋势。虽然农民工子女与农村儿童中尚未形成明显的超重和肥胖,但随着我国社会经济的发展,城乡生活水平的改善,可以预计我国农民工子女(学龄儿童的)肥胖率、超重率将呈现出增长趋势,因此全国各地在制定儿童肥胖防治策略必须充分考虑人群的针对性,如将城市儿童超重作为肥胖一级预防的“警戒线”,确立以控制超重流行,及早控制超重向肥胖发展为防治重点。另外,对农民工子女日益城市化的膳食结构变化,应引起我们的足够重视。

4 结论

当前我国城市学龄儿童饮食习惯、膳食营养摄入均比流动儿童与留守儿童好;城市儿童在肉类与蛋类方面的过量摄入,是导致城市儿童BMI高于流动儿童与留守儿童的主要原因。城市流动儿童与农村留守儿童中虽然尚未形成明显超重和肥胖的趋势,但农民工子女进入城市生活后,膳食营养水平和经济水平的改善,使他们成为了城市超重、肥胖儿童的“新生力量”。农民工子女(学龄儿童)的超重、肥胖问题在不断加剧,尤其是随农民工进城的“流动儿童”表现的更为突出,所以应积极在农民工子女中开展防治肥胖的宣传教育,帮助他们建立良好的饮食行为及生活习惯,增进身心健康。

[1] 韩俊.调查中国农村:关注中国农业、农村、农民、农民工的大型调查报告[M].中国发展出版社,2009:168-175.

[2] 国家人口和计划生育委员会宣传教育司编.保护妇女儿童法律知识简明读本[M].中国人口出版社,2003:78-8.

[3] 中华人民共和国学生体质健康网.教育部办公厅关于2014年《国家学生体质健康标准(2014年修订)》测试和上报工作的通知[EB/OL].http://www.csh.edu.cn/MOETC/home/homeAction!toPublicInfoDetails.action?publicInfoId=2c95958347a57fe70147c812356f0071.2014,9.

[4] 张庆利.SPSS宝典第2版[M].电子工业出版社,2011:404.

[5] 张文彤.SPSS统计分析基础教程[M].高等教育出版社,2010:329.

[6] 陈功兴.统计效力和效应量的估计方法和应用[J].企业科技与发展,2010,11(1):132-133.

[7] 李玉兰.儿童睡眠时间与肥胖的关系[J].临床儿科杂志,2012,30(1):80-82.

[8] 陆青云.江苏省徐州市11-13岁青少年睡眠时间、饮食模式与超重/肥胖的相关关系研究[J].中华流行病学杂志,2014,35(4):381-385.

(编辑 马杰华)

The Dietary Habits and Nutrition Intake of School-age Children in China and Their Correlation with BMI

YE Xinming1,XIAO Qiaoli1,YI Hongchi2

By comparing the dietary habits and nutrition intake of China’s school-age children in urban areas, migrant children living in urban areas and left-behind-at-home children in rural areas, and their correlations with IBM, the present paper analyzed the reasons for the obesity and malnutrition of different school-age children. Results: Children in urban areas have better dietary habits and nutrition intake than migrant children living in urban areas and left-behind-at-home children in rural areas. Children in urban areas take in too much meat and eggs, which is the primary reason why their BMI is higher than that of migrant children and left-behind-at -home children in rural areas. Children of migrant workers, especially migrant children are becoming more close to children in urban areas in dietary structure, it is possible that they will face new obesity problem.

School-ageChildren;DietaryHabit;NutritionIntake;BMI;CorrelationalStudy

G804.49 Document code:A Article ID:1001-9154(2016)02-0116-06

2011年度教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJCZH214)。

叶心明,副教授,硕士,研究方向:体育人文社会学,E-mail:13801751192@163.com。通讯作者:易红赤。

1.华东理工大学,上海 200237;2.云南中医学院临床医学院,云南 昆明 650021 1.East China University of Science and Technology,Shanghai 200237;2.Clinical Medicine College of Yunnan University of Tradiational Chinese Medicine, Kunming Yunnan 650021

2015-11-15

G804.49

A

1001-9154(2016)02-0116-06